新商品「スタイリーフェイス」販売開始—―顔のフィットネスで美と健康を実現 フェイスラインのケアと嚥下力をサポート

2025年10月27日

- 1台で複数部位に使用可能で、トータルビューティーケアを実現

- 約52gの超軽量・コンパクト設計で持ちやすく疲れにくい

- あご下にぴったりフィットする独自形状

- 20Hz低周波EMSを搭載し、効果的に筋肉を刺激

- EMSの強度は5段階で調整可能

- 1回5分の自動プログラム搭載で手軽に使用可能

- ボタン1つのシンプル操作で、初心者でも安心

- 繰り返し使える充電式(約3時間充電で最大20時間使用可能)

- 置くだけ簡単充電スタンド付き

- 収納ポーチ付きで持ち運びにも便利

■販売情報

・販売開始日:2025年9月1日

・販売チャネル:

▶ルネサンス公式オンラインショップ

▶Amazon商品サイト

▶楽天商品サイト

▶Yahoo! 商品サイト

▶各テレビ通販番組:フジテレビ「いいものプレミアム」・「ディノスTHEストア」、TBS「もっとキニナルチョイス」、ショップチャンネル、東海テレビ「いちばん本舗」他

LONGLIFE総合研究所ミドルライフ研究会 調査研究第二弾 現在のくらしに満足しているミドルシングルの実態が明らかに

旭化成ホームズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:川畑 文俊)のLONGLIFE総合研究所(所長:河合 慎一郎)(※1)は、昨年5月の第一弾「50代のくらしに関する調査」に続き、ミドルライフ研究会の調査研究第二弾「50代を中心とした未婚者のくらしに関する調査(※2)」を実施しましたのでお知らせします。

※1.関連リリース:https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/press/20240528-01/index/

※2.本調査は現在未婚で一人暮らしの45~64歳(ミドルシングル)の計1,600人(男女各800名)対象

Ⅰ.調査研究第二弾「50代を中心とした未婚者のくらしに関する調査」主なトピックス

1.現在のくらしに満足している人は4割以上・不満な人は3割以下と満足している人の方が多い

2.現在のくらしに満足と回答した75%以上が「一人の時間を有意義に過ごせている」「今のライフスタイルが合っており今後も大切にしたい」と感じており、一人でのくらしに価値を見出している

3.満足度の高いポイントは、「規則正しい生活」「休息をしっかりとる」という基本的な生活習慣と「自分なりの楽しみを見出す」「自分に合った気分転換方法を持つ」「気楽なつながり」があること

Ⅱ.「50代を中心とした未婚者のくらしに関する調査」の概要

1.現在のくらしに満足している人は4割以上・不満な人は3割以下と満足している人の方が多い

現在のくらしの満足度については、10~6点(※3)が42%、4~0点(※3)が29%と満足しているミドルシングルが多い結果になりました。また満足している人42%のうち、女性が約6割を占めていることもわかりました。

2.現在のくらしに満足と回答した75%以上が「一人の時間を有意義に過ごせている」「今のライフスタイルが合っており今後も大切にしたい」と感じており、一人でのくらしに価値を見出している

満足しているミドルシングル(現在のくらしの満足度10~6点)の価値観を見てみると、「一人の時間を有意義に過ごせている(78%)」、「自分の人生は自分で決めてきた(76%)」、「今のライフスタイルが自分に合っており今後も大切にしたい(75%)」と回答しており、どちらでもない・不満(現在のくらしの満足度5~0点)の方と比較すると一人でのくらしに価値を見出して楽しんでいることがうかがえます。また、「一人でいても寂しいとは感じない(75%)」とシングルであることで孤独や寂しさを感じているわけではないようです。

3.満足度の高いポイントは、「規則正しい生活」「休息をしっかりとる」という基本的な生活習慣と「自分なりの楽しみを見出す」「自分に合った気分転換方法を持つ」、「気楽なつながり」があること

くらしの満足度の高いミドルシングルはどのようなことを実践しているのかを3つの健康的観点(※4)(身体的健康(からだ)・精神的健康(こころ)・社会的健康(交流))で調べました。「からだ」面では、「休息をしっかりとる(71%)」「規則正しい生活をしている(58%)」と運動の機会を持つ・サプリ等を意識的に飲むなどの積極的な行動よりも基本的な生活習慣が大事だということがうかがえます。「こころ」面でも、目標や計画を立てる・知識や経験を積極的に得ることよりも「自分なりの楽しみを見出している(72%)」「自分に合った気分転換方法がわかっている(68%)」と満足度を高める自分なりのポイントがあるようです。さらに「交流」面では、新しい交流をどんどん求めるよりもつかず離れず気楽なつながりや旧友とのつながりが満足度の高さのポイントと考えられます。

※4.身体的健康(運動・栄養・睡眠・定期的な健康診断などを通じて健康な体を維持すること)、精神的健康(ストレス管理・ポジティブな思考・趣味などの精神的健康を促進する活動に従事すること)、社会的健康(人間関係築き、サポートネットワークを持ち、他者とのつながりを感じること)

Ⅲ.調査の概要

- 調査時期:Webアンケート調査 2024年12月

- 調査対象:45~64歳の未婚の男女かつ、一人暮らしで子どもなし

- 有効回答数:Webアンケート調査 1,600件

Ⅳ.調査の背景

当社はこれまで、若い世代として子育て・共働き、主に高齢期のシニアライフを研究してきました。また、人びとの「いのち・くらし・人生」全般を支え続けるLONGLIFEを追求してきた当社としては、中間期にあたるミドル世代について着目することも重要と考え、昨年ミドルライフ研究会を立ち上げました。

人生100年時代を迎え、人口動態の変化や婚姻率の減少が進む中、ミドルシングル(45歳~64歳の未婚・一人暮らし)は増加しています。地縁や血縁が少ないことから社会的孤立が深刻化し、身体的・精神的・社会的健康の低下が懸念されます。これらに対処するためには、この世代のくらしの実態を明らかにして解決策を探ることが必要と感じています。

今後もミドルライフ研究会では多様な家族を対象に、住まいとくらしの実態や価値観の研究を通じて、ミドル世代に向けたくらし方の提案や商品・サービス開発を目指してまいります。

関連記事

高齢者の特徴・背景の理解と実践的なテクニックにより、安心感・満足度の高い対応が可能に

8年連続 国内シェア第1位(※)のクラウド型CTI/コールセンターシステム「BIZTEL(ビズテル)」を展開する株式会社リンク(本社:東京都港区、代表取締役社長:岡田 元治)は、コールセンター特化型のeラーニング・教育管理サービス「BIZTEL shouin(ビズテル ショウイン)」において、高齢のお客さまに安心感・満足感を与える電話対応が体系的に身につく研修動画の提供を開始しました。

※ デロイト トーマツ ミック経済研究所『マーテック市場の現状と展望 2024 年度版 クラウド型CRM市場編(第8版)』による。

BIZTEL shouinは、コールセンター業務に特化したクラウド型の教育サービスです。苦情対応・敬語の使い方・クッション言葉などの電話対応に関する基礎講座や、KPI管理・カスハラ対策といったマネージャー・SV向けの研修など、センター業務を網羅した150本以上の動画が視聴できます。また、通話録音をもとにしたオペレーターの応対品質の評価・フィードバックが効率的に行える音声レビュー機能や、社内試験が簡単に作成・実施できる検定機能など、コールセンター独特の教育業務を効率化する多彩な機能が利用できます。

この度、BIZTEL shouinでは、高齢のお客さまについての理解を深め、満足度の高い対応をするための知識・ノウハウが体系的に学習できる新しい研修動画をリリースしました。

この研修では、まず高齢者が企業の電話対応に求めているポイントを明らかにし、相手に寄り添った適切なコミュニケーションをするにあたっての心構えを解説します。さらに、高齢者にとって聞き取りやすい声の高低・スピード・抑揚・間のとり方、相手の理解力を高める話し方など、具体的な手法についてわかりやすく伝えていきます。

講義・監修を担当しているのは、コールセンター専門コンサルタントとして300社以上のセンターの立ち上げ・業務改善を支援してきた株式会社ブランニューデイ代表 池田 浩一氏です。数多くの現場に携わった経験から「実践で役立つこと」に重きを置いている同氏の研修を、パソコンやスマートフォンから、いつでも、繰り返し受講することが可能です。また、動画はテーマごとに分かれており、1本あたり5分前後の長さのため、電話の合間等のスキマ時間を使った学習にも最適です。

現在、コールセンターで高齢者からの問い合わせを受ける割合が大きい業界として、医療・製薬・介護・金融・通販などが挙げられますが、高齢化社会が今後ますます進行することで、さらに多くの業界へ広がりを見せることが予想されます。

こうした状況を踏まえ、心身の不調や定年退職による生活の変化といった高齢者が持つ背景を理解し、相手の心に寄り添った電話対応が可能になるBIZTEL shouinの研修動画は、多くの企業やその顧客である消費者に必要なものと考えています。

今回提供する研修動画の概要は、以下のとおりです。

■ BIZTEL shouinの「高齢者向け電話対応」研修動画の内容(一部抜粋)

・国内コールセンターにおける、高齢者への電話対応方針の現況

・高齢者の電話対応はなぜ難しい?5つの要因

・高齢者が企業の電話対応に求める7つのポイント

・高齢者との通話が長くなってしまう原因とは

・世代間におけるニュアンスの違いや敬語など、オペレーターの言葉遣いに関する注意点

・心身の不調や定年退職による生活の変化など、高齢者に寄り添うための背景理解

・IT・デジタル機器への“慣れ”に関する世代間ギャップ

・声の高低・スピード・間のとり方など、高齢者が聞き取りやすい話し方のコツ

・相槌・クッション言葉・抑揚などで、お客さまへの配慮を表現する方法

・相手の理解力を高め、反応を引き出すための話し方

・「用件以外のことも話したい」「もっと聞いてもらいたい」という高齢者の希望に応えながら、

コールセンターの混み具合とバランスを取るためのテクニック

・「いつか自分自身も高齢者になる…」敬意と温かみが伝わる応対をするための心構え

■ 本研修動画の提供について

・本研修動画はBIZTEL shouinの標準サービスであり、当システムを有償利用中の全企業が受講できます。

・本プレスリリースの公開時点で、8本の講義動画を提供しています。

2025年7月ごろにかけて、さらに毎月2〜3本ずつ追加する予定です。

※ BIZTEL shouinの詳細・申し込み方法については、https://biztel.jp/shouin/ をご覧ください。

BIZTEL shouinは、コールセンター運営の課題解決に寄与するeラーニング・教育管理サービスとして、人材育成に携わる方のさまざまな要望を形にするとともに、顧客対応に関する社会的なニーズを反映した高品質な学習コンテンツの提供を継続してまいります。

BIZTEL(ビズテル)について

BIZTELは2006年のサービス提供開始以来、クラウド型テレフォニーサービスのパイオニアとして企業向け電話システムやコールセンターシステムを幅広く展開しています。現在、2,000社超の導入企業数を達成しており、デロイト トーマツ ミック経済研究所より発行された『マーテック市場の現状と展望 2024年度版 クラウド型CRM市場編(第8版)』においては、クラウド型コールセンターシステム8年連続シェア第1位のサービスとしてリストアップされました。また、富士キメラ総研より発刊された『ソフトウェアビジネス新市場2024年版』においても、SaaSのCTI(電話とコンピューターの統合システム)の国内シェア第1位を達成しています(2023年度実績、金額ベース)。

サービスの詳細は、https://biztel.jp/ をご覧ください。

株式会社リンクについて

株式会社リンクは、業界最大級の稼動台数を持つ専用ホスティング「at+link」、クラウド型ホスティング「リンク・ベアメタルクラウド」を軸として、8年連続シェア第1位のクラウド型コールセンターシステム「BIZTEL」、セキュリティプラットフォームサービス「PCI DSS Ready Cloud」など、さまざまなサブスクリプション型サービスを提供しています。農系事業にも取り組んでおり、2011年10月からは岩手県岩泉町にある自然放牧酪農場「なかほら牧場」を運営しています。

事業の詳細は、https://www.link.co.jp/ をご覧ください。

★リンクが運営するメディアサイト

「最適なサービスで一歩先行く組織へ」ビジネスに伴走する課題解決メディア『 LINK Watch! 』

https://watch.link.co.jp/

関連記事

特定非営利活動法人イシュープラスデザイン

特定非営利活動法人イシュープラスデザイン(代表:筧 裕介、以下「issue+design」)は、東日本電信電話株式会社(代表取締役社長:澁谷 直樹、以下「NTT東日本」)、ドルトン東京学園中等部・高等部(校長:安居 長敏、以下「ドルトン東京学園」)と、『認知症世界の歩き方』プロジェクトの知見を活用した、課題解決型探求学習プログラムを開始しました。

認知症世界の歩き方プロジェクトとは

「認知症世界の歩き方」とは、認知症のあるご本人の体験をもとに、認知症の症状や生活の困難さをわかりやすく伝えることで、日本の、世界の、人類の「認知症観」を変え、認知症のある方がよりよく生きられる社会の実現を目指すプロジェクトです。100人を超える認知症のある方ご本人へのインタビューから生まれた書籍『認知症世界の歩き方』はシリーズ累計20万部を突破し、NHK Eテレでも番組化されました。

視覚的に理解しやすいストーリー動画やイラストを活用し、認知症のある方がどのような世界を生きているのかをご本人の視点で自分ごととして体感できるよう工夫されています。本プロジェクトは、共生社会の実現に向け、地域や企業、教育機関と協力しながら認知症理解の促進を目指しています。

プログラムの特徴

本探求授業プログラムは、中等部2年生(107名)を対象に家庭科の授業の一環として合計180分の授業として設計されました。

認知症のある方の体験をヒントに、認知症のある方が生きる世界を体験し、共に生きる社会を創るアイデアを考えることを目的に、以下の内容で実施しています。

授業プログラム概要

第一回:「認知症のある方が生きる世界を体験する」(90分)

・認知症の世界を表現した動画を視聴し、認知症の方の経験を自分ごととして体感する

・認知症ご本人の体験をベースに、ご本人の生活の不自由の原因となっている認知機能の障害を推理する

・原因となる認知機能障害を踏まえ、生活の不自由を解決するアイデアを発想する

第二回:「課題を明らかにし、解決アイデアの具体を発想する」(90分)

・認知症ご本人の体験をベースに、解決すべき課題を明確にする

・ワークシートを活用し、課題解決のためのアイデアを具体的に発想する

POINT1認知症世界を表現した動画教材

認知症のある方が日常生活で体験していることについて、「乗るとだんだん記憶をなくすミステリーバス」「地図がまったく役に立たない二次元銀座商店街」といった認知症世界を表現したストーリー動画を見ながら詳しく学ぶことができます。

POINT2 認知機能障害を楽しく学び、アイデアを発想するカードキット型教材

「明け方家を出て道に迷ってしまう」「トイレの失敗が続いている」よくある生活シーンのケースを題材に、なぜそんな状況が起こっているのか?背景となる原因(認知機能障害)を考え、原因を推理した上で、身近にいる私たちに何が可能か?というアイデアを仲間とともに考えます。

その際、カードキット型教材を活用することで、仲間とゲーム感覚で楽しく学ぶことが可能になります。

POINT3 既存の要素をかけあわせ、新たなアイデア発想を促すワークシート

アイデア発想は、既存の要素をかけあわせて新しい組み合わせを生み出すことで行われます。弊社のアイデア発想プログラムで活用しているシートをベースにワークシートを新たに開発。複数の要素をかけあわせることで、斬新なアイデアが生まれることをサポートします。

全二回の授業はワークショップ形式で行われ、グループディスカッションの時間も多く配置。生徒一人一人が自身で考え、仲間と意見を交わすことで学びを深められる設計です。

参加した生徒の声

アイデア発想の時間には「会計が苦手な方向けのスローショッピング」「道に迷いやすい方向けの、足元のわかりやすい案内表示」といった認知症フレンドリーデザインの発想も多く、「困っている人の生活を変えるアイデアが自分達にも発想できるんだと知った」という声も聞かれました。

また、クラスの仲間とのグループディスカッション、発想したアイデアの共有については「自分とはまったく違うアイデアも多く聞かれ新鮮だった」「どうしてそのアイデアを思いついたのか、助けたいという気持ちが伝わってきて感動した」という意見もありました。

授業を受けた生徒からのアンケートでは、94.2%の生徒が認知症への理解が深まったと回答し、94.8%の生徒が新しい視点やアイデアの発想法を学ぶことができたと回答しています。

授業アンケートより一部抜粋

・認知症とは、一切思考が亡くなってしまうと思っていたが違った。機能障害も一人一人違うということを知り、原因がわかると対応の仕方も変わると学んだ

・できないから諦めてもらおう、ではなくどうすればできるのかを一緒に考える大切さを学んだ

・共有の時間にいろんな意見を聞くことができ、自分にはない発想もたくさんあって感動した

・認知症の方だけでなく、生活していく中で困っている人がいたら積極的にサポートしたいと思った。将来困っている人を助けることもやってみたいと思った

・アイデアは、既存の要素の組み合わせと聞いて、自分達にも認知症の人にできることがたくさんあると気づいた。もっと色々アイデアを考えてみたい

お問い合わせ先

「認知症世界の歩き方」プロジェクトでは、教育機関と連携してのプログラムを活用した授業開発、企業と連携しての認知症フレンドリーな事業・商品開発など、認知症のある方がよりよく生きられる社会を目指し、様々な共同パートナーを求めています。

本事業に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

【問い合わせ先】

issue+design(担当:佐藤)

WEBサイト:https://issueplusdesign.jp/dementia_world/

E-mail: info@issueplusdesign.jp

本リリースに関心を持っていただけましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

関連記事

福岡県内の移動支援や買い物支援を、専門の同行スタッフと一緒に体験。高齢ドライバーの気持ちを尊重し、親子で納得できる免許返納へ。現在、先着10名限定の無料モニターを募集中

“車の無い生活”を体験し、安心した上で無理なく運転卒業へ。

株式会社セーフライド(福岡市中央区、代表:山内紗衣)は、高齢ドライバーとその家族向けに、専門スタッフが同行し、福岡県内の移動支援や買い物サービスを一緒に体験する「お試しノーカーライフ体験」を開始しました。

地域に根ざした高齢者サービスを知り、生活イメージを掴むことで、納得の運転卒業を目指します。セーフライドは福岡市スタートアップ支援事業に採択されています。まずは福岡県内で開始しますが、順次エリアを近県に拡大していく予定です。

現在、先着10名限定の無料モニターを募集中です。(お申し込みはこちら➡https://forms.gle/qqY88QWvUPhnKhdG8)

『お試しノーカーライフ体験』のサービスページはこちら

サービス開始の背景(社会的課題)

高齢ドライバーの事故が全国的に問題視される中、家族の約4割(※)が「親の運転に不安」を感じています。しかし、「免許返納をしてほしい」と伝えることで、親子関係が悪化するケースや、返納後の生活不安から免許返納が進まない現実があります。こうした課題を解決するため、セーフライドは「車の無い生活を体験することで、自然に免許返納を考えてくれるサービス」を提供します。

ただ免許返納を促すのではなく、“運転しなくても安心して暮らせる未来”を一緒に見つける新アプローチです。

実証事例(参考)

滋賀県警が実施した「お試し免許返納」では、200名の募集枠に300名の応募がありました。しかも体験した高齢者300人中約20%が免許返納に至っています。実際に体験することで、生活への不安が解消されることが実証されています。

セーフライドでは、さらに伴走型でその後の生活サポートまで一貫して提供することで、より高い納得度での運転卒業を目指します。

※弁護士ドットコム2024年1055名を対象に行った調査結果

サービスの特徴

「車が無くても意外と困らない」「自治体支援がある」「車の維持費が節約できる」など、新しい気づきを得る機会を提供します。また、あくまでお試し体験の為、家族も高齢者本人に提案をしやすく、本人も“今後免許返納をするときの為の予行練習”として興味を持ってもらい、心理的ハードルを下げて参加を促すことが可能となります。

体験の流れ

- スタッフと一緒に公共交通機関や地域の移動支援(コミュニティバス、乗合タクシーなど)を体験。実際にかかりつけ病院やスーパーに同行。セニアカー試乗も地域によっては実施可能。

- 自治体や企業の買い物支援等を体験。

- 体験後に1週間車の無い生活を実践。(電話やLINEでスタッフといつでも相談可能)

- 再度スタッフが訪問し、車の無い生活の感想をお伺い。

- めでたく免許返納に至った場合は運転卒業後も、移動・買い物・通院などの生活をサポート。

《無料トライアルモニター募集》

現在、サービス検証のため、先着10名限定で無料サポートモニターを募集しています。

実際にサービスを体験し、率直なご意見をお聞かせください。

【応募方法】

下記URLよりお申し込みください。

https://forms.gle/qqY88QWvUPhnKhdG8

定員になり次第、締め切らせて頂きます。(定員になった際は当サイトhttps://safe-ride.infoでお知らせします)

対象:高齢ドライバーとそのご家族

費用:無料(体験時に購入される買い物費用、ご本人様の公共交通機関の利用運賃等はご本人様負担となりますのでご了承ください)

提供エリア:福岡県(福岡県を中心に今後順次拡大予定)

サイトURL:https://safe-ride.info

「おまかせ卒免サポート」について

弊社はお試しノーカーライフ体験のほかに運転能力チェック、不要になったお車の買い取り、その後の生活支援まで一連の流れで高齢ドライバーとそのご家族をサポートしております。

- 無料相談

お電話やLINEでご家庭のことでなかなか相談しづらいという方も、お気軽にご相談できるように、専門のスタッフが無料で対応しております。 - 運転能力

チェック郵送での「セルフ認知機能検査」又は専門のスタッフが直接伺う「しっかり運転能力チェック」を行い、客観的評価を得ることで、ご本人様やそのご家族の安心につながります。(※警察庁公表の免許更新時実施内容を参考に専門家監修のもとセーフライド独自で行っているものであり、必ずしも安全を保障するものではありません) - お試しノーカーライフ

体験将来免許返納をするときに備えて、今から車の無い生活を体験することができます。専門スタッフと一緒にコミュニティバスに乗って買い物に行ったり、自治体サービスを利用し、出てきたお困りごとも一緒に解決します。車に乗らないとどれ位お金が浮くのか、周りにどんな支援サービスがあるのか、などを知ることが出来ます。 - 不要になったお車の出張買い取り

どのようなお車でも出張費無料で買取いたしますので、どこに持って行こうか分からないという方でも安心です。また、シニアの方がまた車に乗って運転をしてしまうリスクを防ぎます。 - その後の生活サポート

運転卒業後の交通手段やお買い物の方法について、自治体や当事業と提携している企業のサービス等を直接お繋ぎします。(弊社はグリーンコープ生協と提携しております)

代表コメント

私達は高齢ドライバーの事故を無くし、かつその後の生活を車に乗っていた時よりもより豊かになる世界を目指して活動しております。その中で抱える問題が、『車を手放した後の生活に不安がある』事でした。その不安を解消する為、様々な声を通して試行錯誤している中で生まれたのがこの【お試しノーカーライフ体験】です。いつか車を手放すときの為に一回体験してみるか、ぐらいの感覚で、かつ車を手放す際の心理的不安を取り除くきっかけになればと考えております。

このサービスは滋賀県警さんの取り組みをヒントにしており、滋賀県警の方にもお話を伺いましたが、やはり通常業務外であることと、予算の問題でどこでも実施が難しいことを仰っておりました。私達の強みはスタートアップであり、枠にとらわれず様々なところと連携し活動ができることです。これからも全国に向けてこの活動を広げていきたいと思います。そして、この活動を応援して下さる団体や人材を募集しております。ぜひご連絡をお待ちしております。

本サービスに関するお問い合わせ

株式会社セーフライド

担当者名:山内

電話番号:080-3521-4471(受付時間:平日10時~17時)

メールアドレス:yamauchisae@safe-ride.dev

問い合わせフォーム:https://forms.gle/qqY88QWvUPhnKhdG8

会社概要

会社名:株式会社セーフライド

所在地:福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11FukuokaGrowthNext

代表者:山内紗衣

事業内容:高齢者向け運転卒業サポート事業

URL:https://safe-ride.info

お問い合わせ先

TEL:080-3521-4471

MAIL:yamauchisae@safe-ride.dev

※ 当社調べ 調査年月(2025年3月)日本国内における「車無し生活の疑似体験からその後の生活サポートを運営する企業」として

関連記事

「スポーツを核としたまちづくり」を推進する愛知県美浜町では、地域住民の健康増進とウェルビーイング向上を目的に、バイタルウォッチを活用した高齢者向けヘルスケア事業を実施しました。

本町では、「スポーツでつなぐ、美浜の未来」のスローガンのもと、スポーツと健康・福祉・教育・経済を連動させた「スポーツを核としたまちづくり」に取り組むことで、本町が抱える課題の解決や交流人口の増加、本町の経済・社会の活性化を目指しています。

その一環として、地域住民のウェルビーイング向上に寄与する運動プログラムの開発・実証を目的に、町内の高齢者を対象としたヘルスケア事業を実施しました。

参加者にバイタルウォッチを装着してもらい、トレーナーが各人の運動負荷を数値で把握しながらアドバイスを提供。また、運動データを活用して、休憩や水分補給のタイミングを適切に促し、安全性を高めた運営を行いました。

全9回にわたる本プログラムでは、町内在住の70代から80代の13名が参加。

公民館に集まり、ヨガマットを使用したストレッチや呼吸法など、機能改善に効果的な運動を各回参加者の状態を見ながら実施しました。

初回と第8回には体力測定を行い、得点による総合評価をもとに自身の身体機能を把握。それぞれの課題に応じたトレーニングを取り入れることで、効果的な改善をサポートしました。

また、管理栄養士による栄養セミナーでは、シニア世代に不足しがちな栄養素や、バランスの良い食事のポイントについて講義を実施。その後、料理カードを活用した献立づくりのワークショップを行い、参加者同士が意見を交わしながら栄養バランスを考える機会を提供しました。

毎回のプログラム終了後には、参加者とトレーナー、町職員が一緒にテーブルを囲む昼食会を実施。町内の旅館と連携し、栄養士がメニュー監修したお弁当を囲みながら、交流を深める楽しい時間となりました。

さらに最終回では、屋外で約1.5kmのウォーキングを実施。野間地区のコースを、腕を振ったり、つま先を上げたりと、これまでの指導で行ったことを意識してもらいながら一緒に歩きました。

休憩地点ではトレーナーと一緒にバイタルウォッチを確認。普段外を歩く機会が少ないという参加者からも、「歩数や運動量を確認しながら歩けるから、やりがいを感じる。もっと歩きたくなる」という声が聞かれました。

ウォーキング後は、町内の旅館で食事会を開催。美浜の食材をふんだんに使った釜飯やお刺身など、ボリュームたっぷりの料理を味わいながら、楽しいひとときを過ごしました。

今後も、本町では「スポーツを核としたまちづくり」の実現に向けて、幅広い世代の方々に楽しんでいただけるプログラムを実施していきます。

■美浜町スポーツまちづくり推進室Instagram

https://www.instagram.com/mihama_sports_park/

■美浜町スポーツまちづくりPV(YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=FhyCBpC_HoY

■お問い合わせ先

愛知県知多郡美浜町教育部生涯学習課

運動公園係 0569-87-3300

関連記事

~子世代の約半数は親の筋力・体力低下を心配、筋力低下対策の必要性が明らかに~

株式会社ニッスイ(代表取締役 社長執行役員 浜田 晋吾、東京都港区)は、シニア世代(60~70歳代)とその子世代のそれぞれの健康意識を探るため、別居する親をもつ全国の男女500名(平均年齢40.8歳)を対象に、「親の健康と自身の健康意識に関する調査」を実施しました。

本調査では、親の老いを感じていることやその健康状態で心配なこと、子世代のフレイルへの認知状況や、今後に対する不安などをWEBによるアンケート調査を行いました。

【調査概要】

・調査方法:WEBアンケート調査

・調査テーマ:親の健康と自身の健康意識

・調査対象者:別居する60~70歳代の親をもつ全国の男女計500名

(年末年始に帰省した人)

・調査期間:2025年1月21~23

■8割以上の子世代が親の老いを感じている

親の老いを感じている子世代は、約3割が「とても感じる」、約5割が「感じる」、合計8割以上となりました。

■帰省の頻度は、「1か月に1回」が3割以上で最多、一方で「半年に1回」以下が3割を占める

年末年始に帰省した人に帰省頻度について調査したところ、「1か月に1回程度」が最も多く、3割以上の人が回答しました。一方「半年に1回程度」と回答した人を含む帰省頻度がそれ以下の人は約3割いることが分かりました。

また、年末年始に帰省して親に会った際に、親に対して感じた変化については、見た目や身体についてネガティブな変化を感じた人は6割以上いました。具体的には「白髪が増えた」、「顔のしわ・たるみが増えた」、「体が小さくなった」などの意見があり、体調や健康など行動面においても、半数以上の人がネガティブな変化を感じています。具体的には「動作が遅くなった」、「歩くのが遅くなった」、「体のどこかが痛いと言うようになった」と3割以上の人が回答しました。

■子世代の約半数が親の「筋力・体力の低下」が今後心配と回答。

親の健康状態で今後心配なこととして、「筋力・体力の低下」と回答した子世代は約半数で最多、次いで「物忘れ・認知機能の低下」「免疫力の低下」が挙げられました。

転んだりつまずいたりすることは、筋力(速筋)の低下が一因にもなっているといわれますが、実際に親が60~70歳代で「転ぶ・つまずいて怪我をしたことがある」という人は1割程度でした。しかし、今後加齢によって筋力が低下すると転倒などのリスクが高まることが懸念されます。

■約半数の親に運動習慣があり、多数派は有酸素運動、筋トレなどの無酸素運動は2割強。

親が「運動している」と回答した子世代は約半数。そのうち7割以上が散歩・ジョギングなどの有酸素運動を実施、一方で筋トレなど無酸素運動の実施は少数派の約2割でした。

■親の老いを感じている人でも半数以上は親と老後について「話し合ったことはない」

自分の親に老いを感じている人の中で、親と老後について「話し合ったことはない」人は半数以上いることが分かりました。その理由を聞くと、「親はまだ元気だから」、「何から話せばよいか分からないから」とそれぞれ3人に1人の人が回答しました。話す必要はあると思っていても話し合えていない人がいることがうかがえます。

■子世代のフレイルの認知度は2割未満、約6割が認識せず

筋肉の減少は転倒リスクだけでなく、フレイルに繋がってしまう一因にもなります。フレイルとは、健常な状態と要介護状態(日常生活でサポートが必要な状態)の中間の状態として、日本老年医学会が2014年に提唱した概念です。加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能等)が低下し、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現しますが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態といわれています。

このフレイルについて子世代の認知度を調査したところ、「知っている」と回答した人は2割未満で、「フレイルは聞いたことはあるが意味は知らない」、「知らない(聞いたこともない)」と回答した人は約8割でした。

■子世代の8割以上が自身の健康面の将来に不安

自身の健康面の将来について「不安に思うことは特にない」とする子世代は約2割、8割以上の人が何かしらの不安を抱えています。その中で約半数が「病気やけが」と回答、続いて「自分の経済的負担」、「認知症介護」がそれぞれ約4割という結果になりました。

しかしそれらへの対策を講じている人は1割に満たず、大多数は対策ができていない状態にあることが分かりました。

【調査結果】

本調査によって、8割以上の子世代が自身の親に老いを感じており、約半数が親の「筋力・体力の低下」を心配していることがわかりました。親世代は健康のために約半数が有酸素運動をしていますが、筋トレなどの無酸素運動を取り入れている親世代は2割程度にとどまり、筋トレによって鍛えられる速筋の衰えにより転倒リスクやフレイルに繋がる可能性があります。また、子世代の帰省の頻度は、「半年に1回」以下が3割で、親と老後について「話し合ったことはない」という人も半数以上と、コミュニケーションが十分にとれていない現状が明らかになりました。

子自身も、「病気や怪我」などの将来の不安へを抱えている人が多くいる中で、「フレイル」の認知度は2割未満と低く、不安を解消する対策はできていない傾向にあることがわかりました。

●ニッスイの取り組み

ニッスイでは、ちくわやフィッシュソーセージなど身近な食材に使われている「スケソウダラ速筋由来タンパク質」の研究を、10年以上にわたって行ってきました。

その結果から、スケソウダラ速筋由来タンパク質は特別な運動を行わずに「速筋」を増やす効果が期待できることが明らかになっています。また、このタンパク質を1日4.5g摂取する臨床試験では、高校生から高齢者、要支援・介護認定者と幅広い世代やさまざまな健康状態の方々において、筋肉を肥大する結果が得られています。

スケソウダラ速筋タンパク質に関する情報 https://www.nissui.co.jp/specials/protein/index.html

シニア世代の健康的な生活のためにも、子世代の将来の準備においても、瞬発力をつかさどる速筋を鍛えて転倒などを防ぐことは大切です。スケソウダラ速筋由来タンパク質はその一助となる可能性を秘めています。

親と老後についてのコミュニケーションが取れていない方は、「フレイル」予防について、「速筋」の大切さについてなどを会話のきっかけにして親とコミュニケーションをとってみてはいかがでしょうか。

ニッスイは、これからも水産物が持つ特徴的な機能に着目した研究に注力し、その成果を活用、認知拡大に取り組むことで、皆様の健やかな生活に貢献していきます。

関連情報

シニア向け衣料品・介護衣料品の企画販売を行う株式会社ケアファッション(本社:大阪府大阪市中央区、代表取締役社長:大西 寛)は、2025年3月3日(月)より、可動域や関節の動く範囲が狭くなり更衣行動に不便を感じている高齢者に向けたオリジナルブランド「NOBI AID™(ノビエイド)」を新たに展開します。パジャマ・肌着・Tシャツの商品カテゴリーから計19点を販売しており、今後、アイテム数およびカテゴリーは順次、拡充を検討してまいります。

本シリーズは、弊社が発行しているユニバーサルと介護衣料の専門通販カタログ「愛情介護VOL.22&ACTIVE VOL.18」号と、通販サイト「ケアファッションオンライン」にて販売します。

◆「NOBI AID™」販売ページ

https://www.carefashion-online.com/shop/pages/cfa_nobiaid.aspx

【「NOBI AID™」 開発の背景】

~着替えの際の生地のツッパリが着脱のストレスに~

当社は、加齢による身体機能の低下や、拘縮・麻痺等の疾患に伴う更衣困難な方に向け、着脱が楽になる衣料品の開発に日々取り組んでいます。商品開発の一環では、リハビリテーション病院の患者様や介護施設の入居者様にご協力をいただき、実際の生活に即したお声や困りごとから商品開発の着想に役立てています。

困りごとの一つとして、介護施設の入居者様から、日頃の更衣作業の中で肌着やパジャマを着替えるのがとても不便だというお声を聞きました。実際、普段の着替えの場に立ち会わせていただくと、首や腕を通す動作に苦労され、着脱に大変時間がかかっていました。そこから十数点のサンプルを作成し、様々なパターンの肌着やパジャマを試着していただいた結果、生地が伸びず突っ張ることで更衣動作に制限が起こり、それが着脱のストレスとなっていることが分かりました。こうした課題を解決するため、着脱のしやすい「伸びる」に注目し、伸縮率160%以上※を誇る商品を開発し、商品を複数展開する中で、堅調なニーズを獲得しました。

このたび、全体的な生地の伸縮に加え、腕を通すときの困難さを軽減する袖口の伸縮性に工夫を施した商品を対象に「NOBI AID™」としてシリーズ化し、新商品の開発はもちろんのこと、必要な方に本商品を認知していただき、着脱の改善に貢献できるよう、訴求を強化してまいります。

「NOBI AID™(ノビエイド)」という名称は、「NOBI」伸びることで消費者の着脱ストレスを「AID」助ける、という想いから由来しています。

※商品平置き状態と伸ばした状態との比較。「NOBI AID™」シリーズにおいて、商品によって伸縮率は異なりますが、横160%が最小値となります。

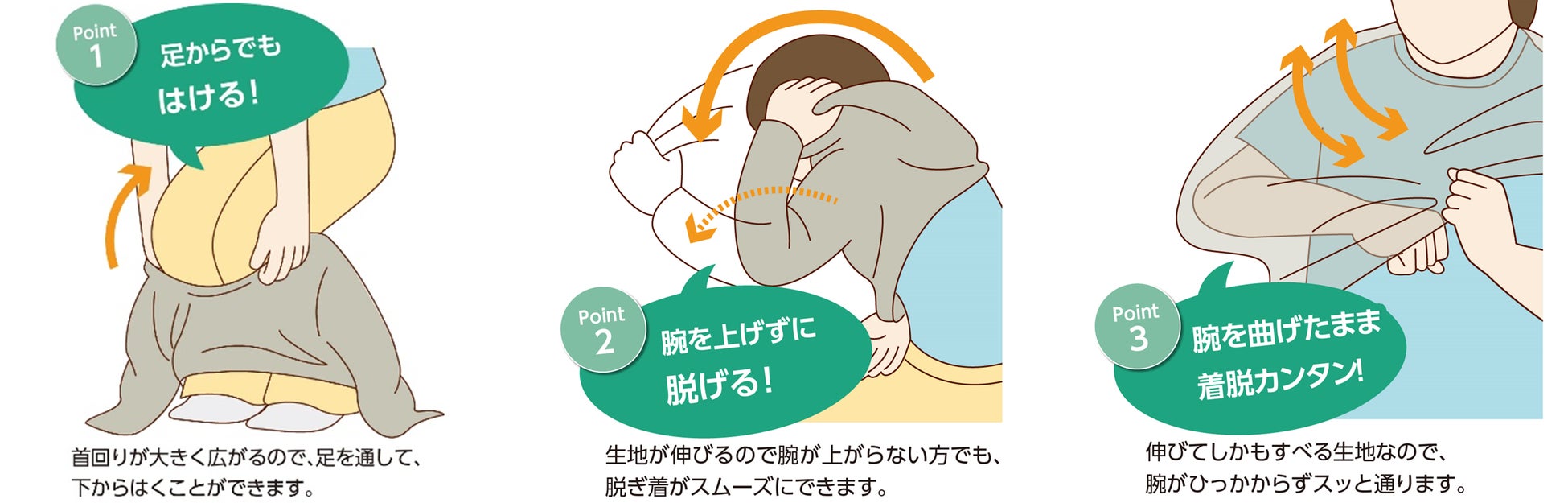

【「NOBI AID™」 商品特徴】

衣服を着脱する際には首、袖口を通すことが最大のボトルネックとなっており、これらの開口部を確保できる仕様の開発と、伸びるだけでなく着用後の見栄えを損なわないよう、生地の収縮時の商品状態にも注力しました。また、伸縮性を活かして着脱のストレスを軽減しましたが、その伸縮性が身体への過度な圧力とならないよう配慮しました。着脱だけでなく、着用時も快適に過ごしていただける生地の風合いと柔らかさを備え、日常生活でも簡単にお手入れできるよう乾燥機対応の商品も一部展開します。

パジャマについては、袖口、足口のゴムが取替可能とすることで、着用者のそれぞれの体型に合わせた大きさに設定できるようにしています。パジャマの袖口については大きく開く点において実用新案も出願中となっています。

【商品担当者 コメント】

「介護従事者・在宅介護をされている方、そして介護を受ける方の着替えの負担を軽減させたい」という想いから、機能性・着心地・扱いやすさ等様々な観点にこだわりをもって「NOBI AID™(ノビエイド)」シリーズを開発しました。介護に携わる現場の方々のご指摘を受けながら納得がいくまで試作を繰り返しました。昨年の国際福祉機器展(HCR)では、仮サンプルを展示し、ご覧いただいた多くの方々に好意的なお声をたくさんいただくことが出来ました。今後も様々な「高齢による服の悩み」を解消できるよう、専門的な視点から実際の現場の意見まで取り入れた商品開発・展開をしていきたいと思っております。(株式会社ケアファッション 実用衣料担当 白井)

【商品一例】

◆ワンタッチのびのびストレッチパジャマ

https://www.carefashion-online.com/shop/g/gW0180034101/

価格(税抜):S~LL 3,980円 3L/4L 4,380円 サイズ:S~4L

ボタン部分が付け外しのしやすいワンタッチテープ仕様で、腕を通しやすく可動もしやすいラグラン袖で背中が出にくい後ろ身頃長め。

◆スルッとのびのび長袖インナーラウンドネック

https://www.carefashion-online.com/shop/g/gW0180027801/

価格(税抜):4,980円 サイズ:フリー

首回りが大きく広がるので足から通して下から履くように着脱可能。

しっかり伸びて滑る素材でスムーズに腕を通せます。

◆ハイストレッチメロウネックTシャツ(3/3新発売)

https://www.carefashion-online.com/shop/g/gW0182181101/

価格(税抜):4,980円 サイズ:フリー

気になる首元もメロウネックでさりげないおしゃれ。

アームホールや袖・首元もしっかり伸びて、肩や腕が動かしづらい方でもラクラク着脱可能です。

■当社の商品開発における想い

当社は、2015年の法人設立以降、高齢者の皆様にファッションを通じてお洒落を楽しむ機会を提供することにより、明るく健康的な生活を送っていただきたい、という想いで、衣料品の企画製造開発に携わってまいりました。加齢に伴う体型変化や身体機能の低下をサポートしつつデザイン性にも拘った「ユニバーサルファッション」と、介護を必要とされる高齢者をサポートする「介護用衣料品」の2つのテーマを設けています。衣料品に対するニーズや困りごとを伺いながら、フレイル※から寝たきりの方まで、軽度~重度の介護レベルに対応可能な幅広い、機能面・デザイン面を追及した商品を開発しています。

ズボンの上げ下げが困難になった方でも一人で穿くことのできる「スルッとパンツ」、腰・背中が曲がっていても背中が出ないよう設計された「後ろ身頃長めトップス」「後ろ股上深めパンツ」、冷えやむくみにお悩みの方には血行促進効果の期待できる「着るサプ」、車いす利用者の困りごとを解消する「座・ビューティフォーパンツ」など、身体・症状による服の悩みを調査し、病院や施設等での着用評価を重ねて日々商品開発を行っています。

※高齢者が筋力や活動が低下している状態(虚弱)

参照:日本老年医学会ステートメント https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20140513_01_01.pdf

■株式会社ケアファッションについて

大阪船場に本社を構える創業94年の大西グループの中核事業である衣料卸売事業から介護事業部を経て、シニア向けに特化した衣料品の企画販売を行う事業会社として2015年に独立。グループ会社である総合衣料卸売「大西衣料」の生産背景を活用した品揃え等の競争力を強みに、国内最大級の総点数約800点掲載の介護カタログ「愛情介護/Care Fashion Active」を発行。コロナ禍以前は、年間200回もの介護施設への出張販売「衣動バザール」で、消費者と直接コミュニケーションを取りながらニーズをより反映した商品開発を努め、ヒット商品「おしりスルッとパンツ」は7年間で28万本の販売実績を有する。LINE: https://page.line.me/788vpyuh

YouTube: www.youtube.com/@株式会社ケアファッション

■会社概要

社名 株式会社ケアファッション

所在地 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-4-12

代表者 代表取締役社長 大西 寛

設立 2015年

事業内容 シニア向け衣料品・介護衣料品の企画販売

関連記事

TQコネクトが「介護世帯の不安とデジタルツール活用に関する調査」を実施

TQコネクト株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社⻑:五⽊ 公明)は、現在介護を必要とする親がいる60〜70代の方(同居中を除く)を対象に、「介護世帯の不安とデジタルツール活用に関する調査」を実施し、200名から回答を得ました。

【調査結果概要】

・93%が介護中の親と顔を見て話すことで安心感を得られると回答

・介護中の親の安否確認の方法は「定期的な電話」が最多

・不安を感じる状況は「電話をしても親が出ないとき」

・85%が親のデジタル機器の操作に不安あり

・デジタルツールの障壁は「操作への不安」「詐欺被害への懸念」など

・デジタルツール導入への期待は「親の見守りにより安心を」「コミュニケーションをより豊かに」

【調査結果詳細】

◼️93%が介護中の親と顔を見て話すことで安心感を得られると回答

介護中の親と顔を見て話すことが安心感につながるかを尋ねたところ、93.0%が安心感につながると回答しました(n=200)。

◼️介護に関する不安、最も多いのは「経済的負担」

介護に関する不安を尋ねたところ、経済的負担が47.5%で最多となりました。

介護中の親の居住形態別にみると、別居かつ施設に入居していない場合は「親が倒れても気づけないこと」や「親の生活習慣や食事の状況が把握できず、健康状態が分からないこと」への不安が高いことがわかりました(n=200)。

◼️不安を感じる状況は「電話をしても親が出ないとき」

介護中に不安を感じる状況について尋ねたところ、介護中の親の居住形態によって、不安を感じることに違いがあることがわかりました。

介護中の親と別居している方の約4割が「電話をしても親が出ないとき」に不安を感じています。施設に入居している場合は、連絡に対する不安は少ないものの、「介護サービスの利用状況が分からないとき」に不安を感じています(n=168/介護に関する不安がある方)。

◼️介護中の親の安否確認の方法は「定期的な電話」が最多

親の安否確認や見守りのために行っていることを尋ねたところ、「定期的に電話をする」が40.5%で最も多く、「介護サービスや訪問介護を活用する」35.5%、「週に1回以上訪問する」30.5%と続きました(n=200)。

<利用経験のあるデジタルツール(n=6/複数回答可)>

見守りカメラ・センサー:4人

ビデオ通話(LINE、Zoomなど):2人

体調管理デバイス(スマートウォッチなど):1人

<デジタルツール活用の課題/一部抜粋>

・携帯電話の操作が覚えられず使いこなせない

・連絡しても気付かないケースがあるため心配

・停電対策

◼️デジタルツールを活用していない理由は「親が操作に不慣れ」

デジタルツールを活用していない理由を尋ねたところ、「親がデジタル機器の操作に不慣れだから」が56.7%で最多となり、「親がデジタル機器を使いたがらないから」21.7%、「必要性を感じないから」20.1%と続きました(n=194/現在デジタルツールを利用していない方)。

◼️85%が親のデジタル機器の操作に不安あり

親のデジタル機器の操作について不安を感じるか尋ねたところ、85.0%が不安を抱いていることがわかりました(n=200)。

◼️デジタルツールの導入障壁は「操作への不安」「詐欺被害への懸念」など

今後、介護対象者の見守りや安否確認のためにデジタルツールを導入したいかを尋ねたところ、操作への不安や詐欺被害への懸念など、導入の障壁を感じている方が多いことがわかりました(n=194/現在デジタルツールを利用していない方)。

<デジタルツールの導入を阻む理由/一部抜粋>

・操作や扱い方を説明する時点で「面倒だから嫌!」と喧嘩になるのが目に見えている

・親がデジタルツールを使いこなせる自信がない

・準備する自分自身も設定などよくわからなくて難しい

・Wi-Fiがない

・詐欺被害にあわないか心配

・ペットの見守りサービスのようで嫌だから

・コストがかかるから

・直接顔を見て確認する方がお互いに安心感するから

◼️デジタルツール導入の理由「親の見守りにより安心を」「コミュニケーションをより豊かに」

デジタルツールを導入したい理由を尋ねたところ、「親の見守りをより安心して行いたいから」が80.7%で最多となり、「コミュニケーションをもっと豊かにしたいから」30.7%、「介護負担を軽減したいから」25.8%と続きました(n=62/デジタルツールを導入したい方)

◼️総評コメント

介護世帯において、顔を見てのコミュニケーションが安心感につながることは明らかですが、頻繁に会いに行くことが難しい人も多く、リアルでの対話を補う手段が求められています。今回の調査では、「親の安否が分からないこと」「介護サービスの利用状況が見えないこと」に不安を抱える人が多いことが明らかになりました。また、親が孤独感を抱えていないかを気にかけている人も少なくありません。

こうした不安の解消に、テレビ電話などのデジタルツールが有効ですが、デジタルリテラシーへの懸念が導入の障壁となっています。TQコネクトが提供するTQタブレットは、タッチレスでテレビ電話が可能なため、要介護1以上の利用者が多く、中には軽度〜中度の認知症の方も含まれています。タブレットを通じて親の様子や生活の一部を映像で確認できるため、在宅介護でも施設入居でも、家族が安心して状況を把握することができます。さらに、日常的な会話を増やすことで、親の孤独感を軽減し、家族とのつながりを維持することにもつながります。

2025年以降、要介護者の増加に伴い、家族や介護事業者の負担はますます大きくなると考えられます。そうした中で、デジタルツールの活用は、家族の負担を軽減するだけでなく、要介護者自身が豊かな生活を送るための手段としての役割を果たすことが期待されます。

TQコネクトはこれからも、デジタルによる格差をなくし、すべての人が簡単に使えることを大切にしながら、コミュニケーションを豊かにする機能開発を進めてまいります。

【調査概要】

調査名称:介護世帯の不安とデジタルツール活用の実態についての調査

調査機関:Freeasy

調査対象:現在介護を必要とする親がいる60〜70代の方(同居中を除く)

調査方法:Webアンケート

調査日:2025年3月3日

有効回答数:200件

※各回答項目の割合(%)は、端数処理の関係上、合計が100%にならない場合があります

・調査結果の引用時のお願い

※本調査内容を転載・ご利用いただく場合は、出典元の表記をお願いします。

例:「TQコネクトの調査によると」「TQコネクト調べ」など

◼️️TQタブレットについて

「TQタブレット」は、設定不要ですぐに使える商品です。家族のスマホアプリと連携する「タッチレステレビ電話」や「写真付メッセージ共有機能」により、日々のつながりをより身近に感じることができます。

お客さまの声を第一に今後も改良を重ね、皆さまに求められるサービスを構築させていただきます。

詳細は公式サイトをご覧ください。 https://tqconnect.co.jp/

◼️会社概要

企業名 TQコネクト株式会社

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ

代表取締役社長 五木 公明

取締役副社長 江部 宗一郎

コーポレートサイト https://tqconnect.co.jp/

関連記事

― シミ予防※1・シワ改善を実現するオールインワンセラムが新登場 ―

サントリーウエルネス(株)は、シミ予防※1・シワ改善を実現するオールインワンセラム「VARON(ヴァロン) マスターズブレンド」を3月3日(月)から新発売します。

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

当社は、“いくつになっても、誰もが自分らしく生きる力を存分に発揮して、人生を輝かせ続けられる社会の実現”を目指し、健康食品や化粧品・美容商品を年間延べ200万人超のお客様に通信販売にてお届けしています。

「VARON」は、いつまでも生き生きと若々しく見られたいと感じている、40代以上のミドル・シニア層の男性におすすめのスキンケアブランドです。2022年3月に新発売した「VARON オールインワンセラム」は、当社独自の技術と素材を採用したオールインワンタイプで、手軽でありながらも本格的なお手入れを実現。お客様の満足度も高く、スキンケア未経験だった40代~70代を中心に幅広い男性からご好評いただき、メンズスキンケア「保湿ケア」カテゴリーにおいて2023年売上No.1※2となりました。また、「VARON」ブランドの2024年売上は48億円(対前年147%)とさらに伸長しました。

※2 富士経済「化粧品マーケティング便覧2024No.2」2023年実績 メンズ整肌料市場の「保湿ケア」カテゴリーで売上No.1より

今回は、「若い頃に日焼けをしてきたせいか、最近急にシミが気になるようになった」「年齢を重ねてもシワだらけの顔にはなりたくない」といったお客様の声に応えるべく、シミ予防・シワ改善を実現したオールインワンセラム「VARON マスターズブレンド」を新発売します。ミドル・シニア層の男性のシミ・シワの肌悩みに1本で対処し、「VARON」ブランドのさらなるファン拡大を目指します。

●「VARON マスターズブレンド」の特長

1.シミ予防・シワ改善効果のある有効成分を配合

「VARON オールインワンセラム」が持つ、肌荒れ、乾燥、べたつき、くすみ※3などの肌トラブルに対処する機能はそのままに、医薬部外品の有効成分であるトラネキサム酸とナイアシンアミドを配合することで、1本でシミ予防とシワ改善を実現します。トラネキサム酸は、メラニンの生成自体を抑制してシミを予防する成分です。ナイアシンアミドは、メラニンを肌の表面まで広がらせないことでシミを予防、さらにコラーゲンの生成を促進することでシワを改善します。

また、成分の配合バランスを調整することで、しっとりするのにべたつきを残さずにすっと肌に溶け込む使い心地を実現しました。

※3 乾燥により古くなった角質が肌の表面にとどまって、顔全体が本来の明るさよりも暗くみえる状態のこと

2.「化粧水・美容液・クリーム」の時間差浸透※4

当社独自の「W/O/W高浸透型エマルジョン※5」技術を活用し、オールインワンタイプでありながら、美容成分を内水相・油相・外水相の3層で構成。化粧水・美容液・クリームを順番に使ったかのような時間差浸透を実現しました。

※4 独自の3層構造により成分を3ステップで角層に届けること

※5 W/O/WはWater in Oil in Waterの略で、内水相(美容液)・油相(クリーム)・外水相(化粧水)の3層の構造をした乳化物(エマルジョン)のこと。「経時安定性を有するW/O/W型エマルジョンおよびその製造方法」として特許を取得(特許第5563723号)しています。

3.「ウイスキー樽材エキス※6」の増量

ウイスキー原酒の熟成に用いられる樽の木材種のひとつであるスパニッシュオーク材から抽出した当社独自の「ウイスキー樽材エキス」を、「VARON オールインワンセラム」の10倍量を配合することで、より一層肌荒れを防ぎ、しっとりとしたツヤ肌へ導きます。

※6 オークエキス、1,3-ブチレングリコール(保湿)

4.心安らぐ洗練された香り

フローラルとシトラスをメインにしながら、茶葉の爽やかさと温かみのある樽の木材の香りを調和させ、大人の男性にふさわしい心安らぐ洗練された香りに仕上げました。発売前のモニター調査※7でも「高級ホテルにいるような香りで毎日使うのが楽しみになる」といった声をいただいています。

※7 実施時期:2024年2月、対象:40代~70代の10人

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容器・容量・販売価格(税別)

VARON(ヴァロン) マスターズブレンド

ボトル

120ml/約2カ月分・9,000円

40ml/約20日分・3,600円

20ml/約10日・2,400円

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 2025年3月3日(月)

▼販売方法 通信販売、一部ECチャネルなど

▽本件に関するお客様からのお問い合わせ・ご注文先

お客様センター フリーダイヤル

0120-224-310(受付時間 9:00~20:00)

※年末年始を除く

ホームページ http://suntory.jp/WELLNESS/

以上

関連記事

~地域福祉の推進、健康増進および世代を超えた交流機会を創出~

ウエルシア薬局株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:田中純一、以下 ウエルシア薬局)は、埼玉県越谷市における高齢者等の買い物支援と交流、健康増進の機会を増やすため、移動販売車両「うえたん号」の運行を開始しましたのでお知らせします。

【販売開始日】

埼玉県越谷市 2025年2月10日

ウエルシア薬局はウエルシアグループ会社として2021年11月に策定した「サステナビリティ基本方針」に則り、「だれひとり取り残さないまち」の実現、地域社会へ安心・安全を提供するインフラ機能を担うべく、2022年5月に静岡県島田市で初めて移動販売車「うえたん号」の運行を開始しました。この度の越谷市での開始をもって、全国で30自治体にて33台の稼働となります。

各自治体とは、高齢者を支える地域の支え合いの体制づくりに向けて、ウエルシア薬局内で運営する地域協働コミュニティスペース「ウエルカフェ」※1の利用や移動販売車両の巡回等を通じた「地域共生型」の連携を目指すために協力をしており、この度「うえたん号」の始動にも至っています。

※1ウエルカフェ:地域社会の諸課題を解決する場=地域協働「コミュニティ」スペースとして、ウエルシア薬局内に設置されていて、健康増進、福祉、文化活動等に無料でご利用いただけます。

移動販売車「うえたん号」は、食品・生活日用品に加え、化粧品や第一類医薬品を含む一般用医薬品※2(要事前注文)を販売します。また、車両に搭載した大型モニターによる店舗の薬剤師や管理栄養士等とのオンライン健康相談、クレジット・キャッシュレス決済、WAON POINT・Vポイント付与、公共料金等の収納代行サービスなどの付加価値を提供します。「うえたん号」の運営で、各自治体にお住まいの皆様がお買い物をお楽しみいただけるよう取り組みとともに、住民同士の支え合い活動、地域コミュニティ創出事業への寄与に努めます。

※2 事前にウエルシアのウエルシア越谷登戸店に注文いただいた商品を移動販売車で運びます。

ウエルシアグループでは、2030年のありたい姿として「地域No.1の健康ステーションの実現」を目指しており、地域社会の皆様の健康増進にお役に立てるよう取り組んでまいります。

■ウエルシア薬局について

ウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っています。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の4つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを39都道府県に約2,200店舗展開しています。

ウエルシア薬局Webサイト:

https://store.welcia.co.jp/welcia/?category=01.02.06.12.18.20

関連記事

【SEO対策】で検索順位No1を獲得したランクエスト(注1)70代以上「単語vs複数ワード検索」実態調査

70代以上の人々は、日常的に検索エンジンを使う際、単語検索と複数ワード検索をどのように使い分けているのでしょうか?

また、単語検索と複数ワード検索は、どのような場面や目的で使い分けられ、もし求める情報が得られなかった場合には、どのような行動を取るのでしょうか?

これらの疑問を明らかにするため、2025年2月12日に【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した(注1)ランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ )は、70代以上の男女150名を対象に「単語検索vs.複数ワード検索の実態」に関する独自調査を実施しました。この調査では70代以上の検索行動について以下の4点を多角的に分析しました。

【調査➁】複数ワード検索(例:「美容院 東京」など)を利用する主な理由

【調査③】複数ワード検索の結果が想定とずれた際に感じる感情

【調査④】複数ワード検索で目的の情報が得られない場合の行動

(注1)2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。

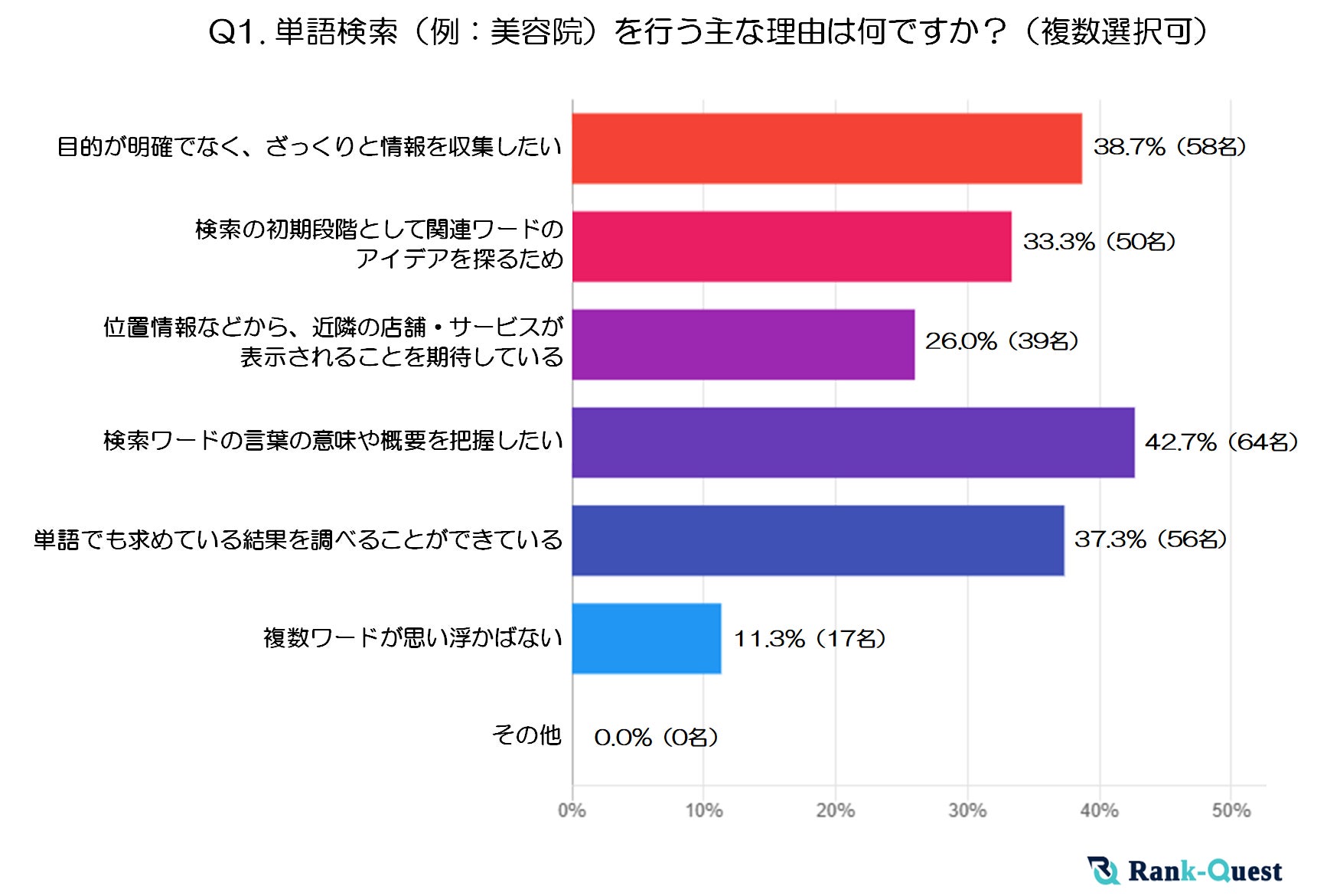

調査結果①:単語検索(例:美容院)を行う主な理由は何ですか?※複数選択可(注2)

最も多かった回答は「検索ワードの言葉の意味や概要を把握したい」(42.7%)でした。次に「目的が明確でなく、ざっくり情報を収集したい」(38.7%)と「単語でも求めている結果を調べることができている」(37.3%)が続き、「検索の初期段階として関連ワードのアイデアを探るため」(33.3%)、「位置情報などから、近隣の店舗・サービスが表示されることを期待している」(26%)も一定数ありました。一方、「複数ワードが思い浮かばない」(11.3%)は少数です。

70代以上では、まず単語検索で言葉の意味や概要をつかみ、必要に応じて幅広い情報を収集する傾向があります。さらに、単語だけでも目的が果たせると感じるため、複数ワードの入力はあまり意識されていないようです。その結果、「わかりやすさ」と「最小限の入力で必要情報を得たい」というニーズが際立っており、企業やサービス提供者は、単語検索でも情報を得やすい導線づくりが重要でしょう。

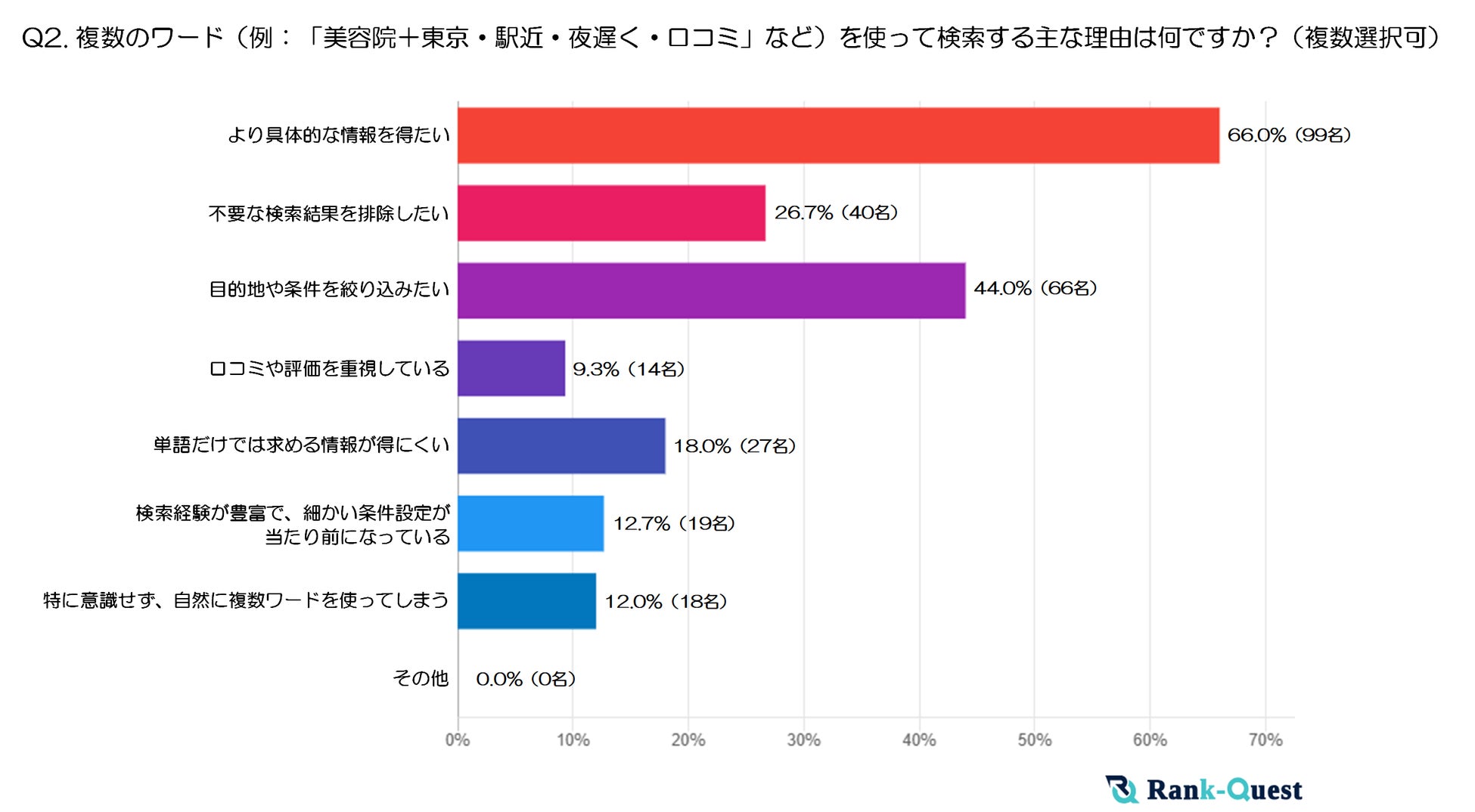

調査結果➁:複数のワード(例:「美容院+東京・駅近・夜遅く・口コミ」など)を使って検索する主な理由は何ですか?(注3)

最も多かった回答は「より具体的な情報を得たい」(66%)でした。続いて「目的地や条件を絞り込みたい」(44%)、「不要な検索結果を排除したい」(26.7%)が上位に挙がっています。

また、「単語検索だけでは情報が得にくい」(18%)と感じる人も多く、複数キーワードを用いて必要な情報を効率的に見つけたいという意識がうかがえます。

検索経験の豊富さから細かい条件設定が当たり前になっている(12.7%)人や、意識せず自然に複数ワードを使ってしまう(12%)人も一定数いる点は、年齢層が高くても検索リテラシーが高まっている事例といえるでしょう。口コミや評価を重視する(9.3%)割合はやや低めですが、信頼度や質を高めたいニーズも一部で見られます。

こうした結果から、70代以上であっても「検索結果をできるだけ絞り込み、無駄なく目的に合った情報を得たい」という姿勢が顕著だと考えられます。企業やサービス提供者にとっては、商品情報やサービス内容をより明確に整理し、複数のキーワードを組み合わせて検索されることを想定したサイト構成やコンテンツを用意することが重要です。特に、施設名+エリア名などで検索されることを見越し、地名や条件を含むページタイトル、説明文を整備しておくと、上位表示につながる可能性が高いでしょう。

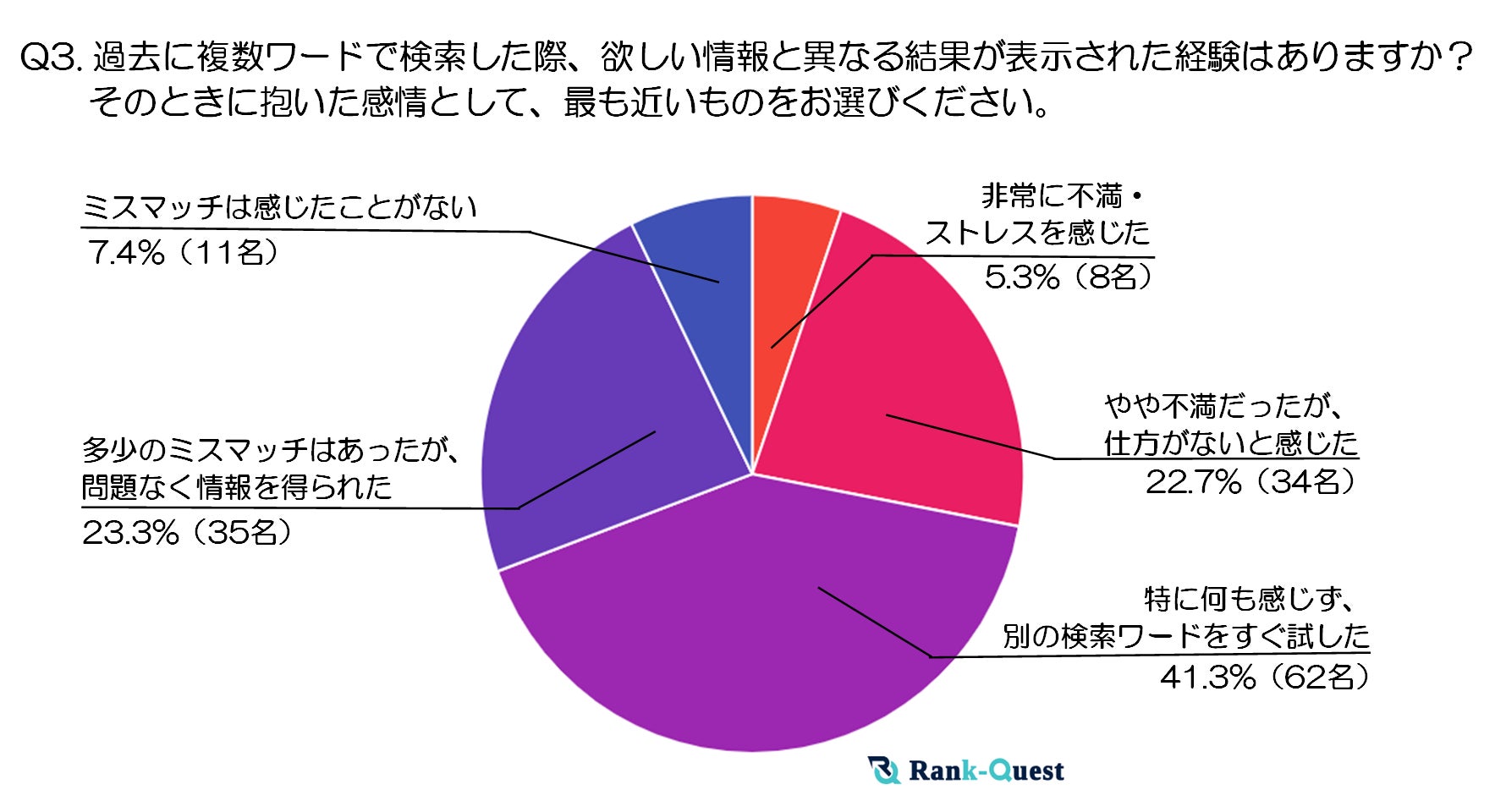

調査結果➂:過去に複数ワードで検索した際、欲しい情報と異なる結果が表示された経験はありますか? そのときに抱いた感情として、最も近いものをお選びください。

最も多かった回答は「特に何も感じず、別の検索ワードをすぐ試した」(41.3%)で、次いで「多少のミスマッチはあったが、問題なく情報を得られた」(23.3%)、「やや不満だったが、仕方がないと感じた」(22.7%)が続きました。一方、「非常に不満・ストレスを感じた」(5.3%)と「ミスマッチは感じたことがない」(7.4%)は少数派です。

この結果から、多くの方は検索結果に多少の誤差があっても大きなストレスを抱えず、「別のワードに切り替える」など柔軟に対応している様子がうかがえます。

特に70代以上の場合、ネット慣れしていないイメージを持たれがちですが、実際には“検索ワードを工夫して再検索する”など、ある程度のリテラシーを身につけている人も多いと考えられます。

ただし、3割近くが「やや不満」以上を感じている点にも注目すべきでしょう。企業やサービス提供者にとっては、検索意図と結果がずれにくいサイト設計や、関連キーワードを意識した情報発信が重要になります。

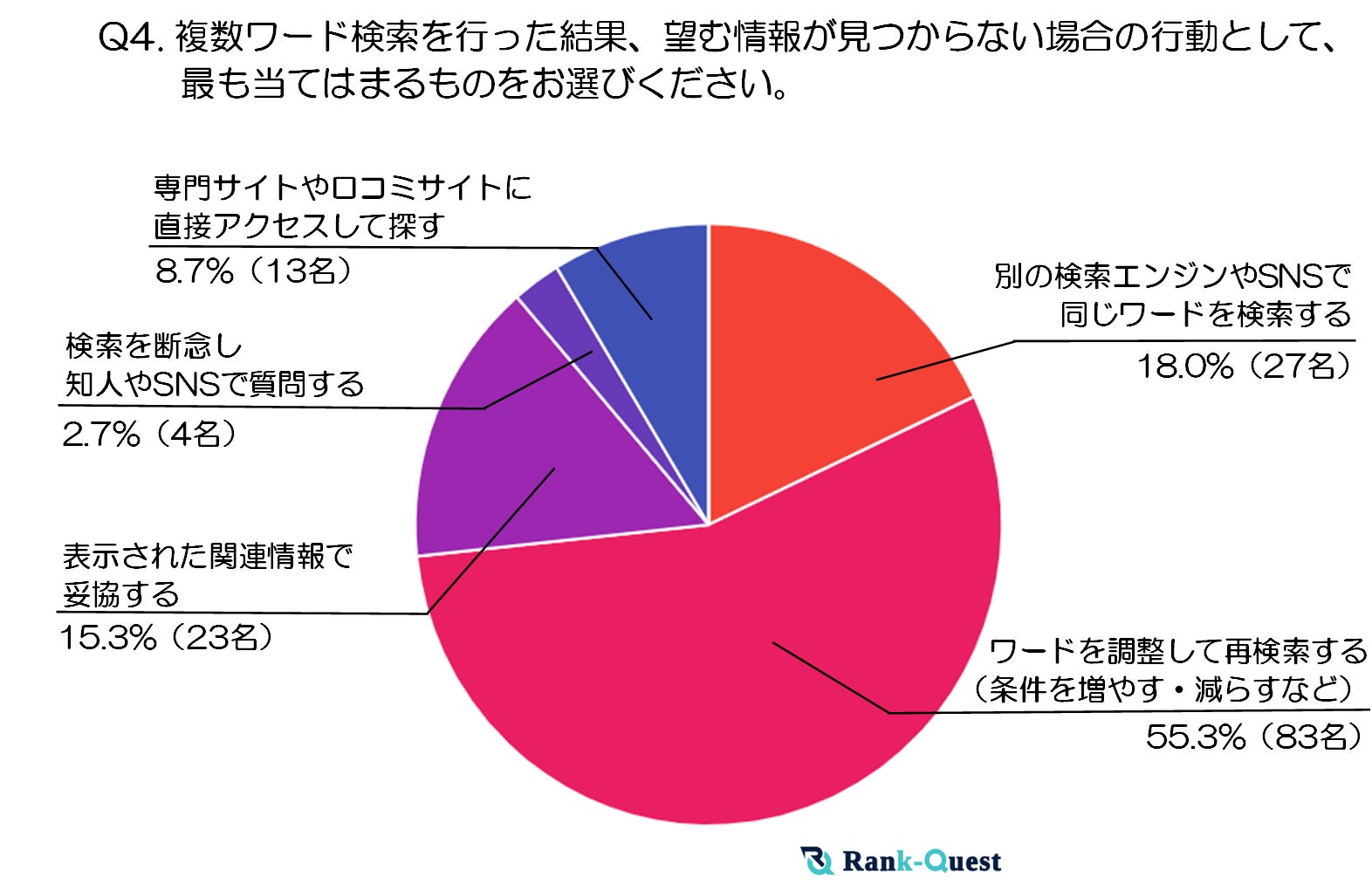

調査結果④:複数ワード検索を行った結果、望む情報が見つからない場合の行動として、最も当てはまるものをお選びください。

最も多かった回答は「ワードを調整して再検索する(条件を増やす・減らすなど)」(55.3%)で、半数以上がキーワードを見直して粘り強く検索を続ける傾向がうかがえます。

次いで「別の検索エンジンやSNSで同じワードを検索する」(18%)、「表示された関連情報で妥協する」(15.3%)が続きます。専門サイトや口コミサイトを直接探す人(8.7%)や、検索を断念して知人やSNSに質問する人(2.7%)は少数です。

この結果から、情報がすぐに見つからなくても、大半のユーザーは検索条件を変えたり別の検索手段を使ったりして、主体的に情報探索を続けることがわかります。特にシニア世代でも「キーワードを細かく調整して再検索する」という行動が当たり前になりつつあり、検索リテラシーが高まっている様子がうかがえます。

一方、検索手段を切り替える余力がない場合や、妥協してしまうケースが一定数ある点にも留意が必要です。

企業やサイト運営者は、このようなユーザーの検索行動を踏まえ、複数の検索キーワードや表記揺れに対応できるサイト構造やコンテンツ作りを意識することが大切です。また、検索結果の再絞り込みをガイドしたり、関連情報・関連ワードを提示する機能を整えておくことで、ユーザーがスムーズに情報にたどり着けるよう配慮すると効果的でしょう。

まとめ:70代以上も加速する“複数ワード”活用 ~ 検索が変わる新時代へ ~

今回の調査結果は、70代以上の検索行動が従来の「単語検索」中心のイメージを大きく覆すものでした。意味をざっくり把握するために単語検索を用いる一方、条件を絞り込むために複数のワードを自在に組み合わせ、目的の情報を追求する姿勢が明確に見受けられました。

さらに、検索結果がズレた場合においても、キーワードを調整した再検索や別サイトの活用など、柔軟に手段を切り替える利用者が多い点も特筆すべき点です。

企業やサイト運営者は、単語および複数ワード双方に対応するサイト設計と関連情報の提示を強化することで、シニア層の利便性を大きく向上させることができる可能性があります。今後は、「検索リテラシーの高いシニア」がネット活用をさらに牽引し、インターネットの未来に大きなインパクトを与える可能性があると予測されます。

執筆者:城下透子

ランクエスト ライティングチーム編集長

東北芸術工科大学芸術学部文芸学科を卒業後、雑誌・書籍編集プロダクションに入社し、紙媒体での編集業務に携わる。その後、株式会社ecloreに入社。

SEOコラムやインタビュー記事、サービスページなどを執筆し、【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した実績(注1)を持つ。座右の銘は、「“言う”と“伝える”は異なる」。

調査概要

調査日: 2025年2月12日

調査対象地域: 全国

調査機関: Freeasy

調査方法: オンラインアンケート調査

調査人数: 150名

調査対象: 70代以上の男女

<<調査結果の利用条件>>

1.情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」の名前を明記してください。

2.ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL:

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/

https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/

ランクエストについて

ランクエストでは、「徹底的にSEOで集客するプロ集団」というコンセプトのもと、4,300社を超える企業様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適なSEO施策が全くわからない方のために、コンテンツ制作や内部対策の実施など幅広い施策を提案できる専属のSEOコンサルタントがサポートします。

社内リソースが厳しくSEO対策を丸投げしたい方は、ぜひご相談ください。

Point①自社リソースを改善できる『ランクエストの丸投げSEO』

多くのSEO業者は施策の提案までが役務範囲で、施策の実行はクライアント任せか追加費用がなければ対応してもらえない、ということも珍しくありません。しかしランクエストでは、徹底的に考え抜かれたSEO計画を、施策の実行まで追加費用無しで対応させていただいております。

Point➁正社員のライターチームによる品質担保

コンテンツを高品質に維持するために、全ての記事構成を内製で対応しています。毎週更新される100以上の厳格なコンテンツ制作ルールを遵守しつつ、必ず編集長がチェックする徹底的な品質維持体制をとっています。さらに、SEO効果の高いオリジナルコンテンツの制作も対応可能です。

Point③SEO対策に留まらない全方位のWebマーケティング事業

SEOに限らずリスティング広告や、SNSの運用など、多岐にわたる施策をご案内しています。施策単体の効果にとらわれない複合的なプランニングで、マーケティングのトータルコンサルティングを提供し、クライアントの期待に最大限に応えます。

ランクエスト 概要

商号 :株式会社eclore

代表者 :宮島 隆

所在地 :東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

HP :https://rank-quest.jp/

事業内容:主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業

関連記事

親と別居中の場合、「親が災害に備えていると思う」は同居中比12%マイナス、災害や防災について話すのは「防災情報を得たとき」・「帰省時等、顔を合わせるとき」介護施設の対策や避難計画「把握している」は6割

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(代表取締役:泉 雅人)が運営する業界最大級の老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」は、東日本大震災から14年となる2025年3月11日を前に、高齢の親をもつ方々を対象として、「高齢の親と災害に関する意識調査」を発表します。

■ 調査の背景

2011年3月11日に起こった「東日本大震災」では、被害が大きかった岩手県・宮城県・福島県に収容され、年齢が判明している死者数のうち、60歳以上の方は全体の6割*¹にものぼったとされています。身体機能の低下等から、高齢者の避難は困難を伴うことがあり、被害にあうリスクが高いといえます。

親が高齢の場合、もしもの場合に備えて周囲では様々な対策、ときには介護施設との連携等を行うことが重要です。そこで、LIFULL 介護では、東日本大震災から14年となる2025年3月11日を前に、高齢者の親(65歳以上)を持つ方々を対象に、親と災害や防災に関して話し合っているか、どのようなことを不安に思うか、介護施設の災害対策把握状況などを明らかにする「高齢の親と災害に関する意識調査」を実施しました。

※1:内閣府「平成25年版 高齢社会白書(全体版)」(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/s1_2_6_07.html)

■ 調査結果サマリー

- 親と別居の場合「親が災害に備えていると思う」割合は同居の場合と比較して12%マイナス。

- 親と別居の場合「災害や防災について親と話す」割合は同居の場合と比較して20%マイナス。タイミングは「ニュース等で防災に関する情報を得たとき」・「帰省時等たまに顔を合わせるとき」。

- 災害時に不安になること、同居中では「食料水や水等の供給不足」、別居中では「親のもとへすぐに駆け付けられない」がそれぞれ最多に。

- 介護施設の災害対策や避難計画を「把握している」は約6割。

- 介護施設に求める災害対策では「安全な避難経路と手段の確保、避難所への誘導」、「家族への安否確認の連絡が確実に行われること」、「建物の耐震補強」がTOP3に。

- 「避難行動要支援者名簿」の認知率はわずか2割。

■ 調査結果

親と別居の場合「親が災害に備えていると思う」割合は同居の場合と比較して12%マイナス。

「親は災害に備えていると思うか」に関して、親と同居中の場合「備えていると思う」(十分に備えていると思う+備えていると思う)が39.0%だったのに対して、別居中の場合は27.1%と、12%近くの差がありました。また「備えていないと思う」(あまり備えていないと思う+全く備えていないと思う)については同居中の場合が57.0%、別居中の場合は62.3%となった一方で、後者に関しては「わからない」が10.5%を占めており、別居ゆえに親の災害対策状況をそもそも把握できていない可能性があります。

親と別居の場合「災害や防災について親と話す」割合は同居の場合と比較して20%マイナス。タイミングは「ニュース等で防災に関する情報を得たとき」・「帰省時等たまに顔を合わせるとき」。

「親と災害や防災に関して話すことはあるか」に関しては、親と同居中の場合「話す」(よく話す+時々話す)が53.0%と、半分以上が「話す」と回答しているのに対して、別居の場合は32.6%にとどまりました。

また、「話す」・「よく話す」と回答した方を対象にきいた、「どのような時に親と災害や防災について話すか」に関しては、「ニュース等から防災に関する情報を得たとき」が同居中・別居中の場合どちらも5割(同居中:56.6%、別居中:51.6%)となっています。同居中の場合は「あなたや親は災害にあっていないが、ニュース等で災害の情報を得たとき」が39.6%、「過去に大規模な災害が起こった日や『防災の日』などのタイミング」が34.9%と多くなっており、関連する情報に触れ、ふと気になった時々に親と話していることが推察されます。別居中の場合に関しては、「ニュース等から防災に関する情報を得たとき」に次いで「帰省時等たまに親と顔を合わせるとき」が約4割(38.7%)と選択率が高い結果となっており、帰省時など、親とコミュニケーションをとる、まとまった時間を確保できるタイミングで話していることがわかります。

災害時に不安になること、同居中では「食料水や水等の供給不足」、別居中では「親のもとへすぐに駆け付けられない」がそれぞれ最多に。

「親が災害にあった場合、どのようなことを不安に思うか」に関しては、親と同居中の場合は「食料品や水などの供給不足」が最も高く、40.5%となりました。その一方で、別居中の場合の回答で最も多かったのは「自分が親のもとへすぐに駆け付けられない」で41.6%となりました。自身が親の居住地から遠方に住んでいる場合、災害が起こっても、現地の混乱や交通麻痺等ですぐに駆け付けられない可能性もあることなどが不安の背景にあると考えられます。

介護施設の災害対策や避難計画を「把握している」は約6割。

親が介護施設*²を利用している方を対象にきいた「親が利用している介護施設の災害対策や避難計画についてどの程度把握しているか」に関しては、「詳細を把握している」が28.7%、「一部は把握している」が31.1%と「把握している」が約6割という結果になりました。

介護施設に集う要介護者は、身体機能の低下によりスムーズな避難が困難なため、綿密な対策や避難計画が必要です。災害時に家族への引き渡しが生じる場合もあり、避難場所や連絡、引き渡し方法は万が一に備えてぜひ把握しておきたい情報です。また、介護施設を選ぶ際に防災計画まで事前に確認して選部ことができれば、さらに安心といえます。

※2:老人ホーム等入居型の施設とデイサービス等通所型の施設を含む

介護施設に求める災害対策では「安全な避難経路と手段の確保、避難所への誘導」、「家族への安否確認の連絡が確実に行われること」、「建物の耐震補強」がTOP3に。

「親の介護に際して、介護施設を利用する場合、施設側にはどのような災害対策を求めるか」に関しては、「安全な避難経路と手段の確保、および避難所への誘導」が36.7%、「家族へ安否確認の連絡が確実に行われること」が36.1%、「建物の耐震補強」が35.5%でTOP33となりました。

実際に、介護施設では、消防法に基づき「年2回以上」の避難訓練が義務付けられています。また、火災だけでなく、地震や水害を想定した訓練の実施も推奨されています。また、アンケート調査では15.8%にとどまっている「業務継続計画(BCP)」ですが、これは2024年4月より義務化 されています。感染症や自然災害時でも介護サービスを継続するために、事業所ごとに策定が求められています。

「避難行動要支援者名簿」の認知率はわずか2割。

「避難行動要支援者名簿を知っているか」に関しては、「知っていた」と「聞いたことはある」で24.1%の認知にとどまりました。

「避難行動要支援者名簿」とは、災害が起きた際に自力で避難することが困難な方をあらかじめ自治体に登録して、地域の警察署、消防署、民生委員などに周知できる制度です。これにより、災害時の避難支援を迅速に受けられ、また災害後の孤立を防ぐことができます。要介護度など一定の要件を満たすと自動で登録される場合もあれば、登録申請書の提出が必須となる場合もあり、登録方法は自治体により様々です。お住まいの自治体の「避難行動要支援者名簿」の運用方法を確認することも1つの対策といえます。

■ 「LIFULL 介護」編集長 小菅秀樹(こすげひでき)のコメント

災害時、高齢者は自力での避難が難しくなるため、在宅避難の可能性も考えておく必要があります。特に要介護者は一般の避難所では適切なケアを受けられない可能性があり、「福祉避難所」が選択肢になります。福祉避難所とは、要介護者や障がいのある人を受け入れる施設ですが、災害発生時にすぐ開設されるわけではなく、自治体の判断で開設される仕組みです。いざというときに備え、どこに福祉避難所があるのか自治体のホームページなどで確認しておきましょう。

また、薬や補聴器・入れ歯・眼鏡などの医療機器、交換用の電池、お薬手帳、診察券、健康保険証のコピーを防災セットに入れ、1週間分の食料や水も備えておくと安心です。さらに、『災害伝言ダイヤル(171)』の使い方を親と一緒に試しておくと、緊急時の連絡がスムーズになります。

さらに、『誰がどのように安否確認をするか』を決めておくことで、万が一の際も慌てず対応できます。家族がすぐに駆けつけられない場合を想定し、ご近所や介護サービスの担当者と連携し、定期的な安否確認の仕組みを整えておきましょう。

■ 調査概要

調査期間:2025年2月18日〜2月19日

調査主体:株式会社LIFULL senior

調査対象:高齢者(65歳以上)の親をもつ30~50代の男女581名

調査方法:インターネット調査

小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

■ 株式会社LIFULL senior について

「老後の不安をゼロにする」をビジョンに掲げ、ヒトとテクノロジーの力で、超高齢社会の課題を解決するさまざまな事業を展開しています。主な事業として、老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」、遺品整理業者検索サービス「みんなの遺品整理」、介護施設向け買い物代行業務支援サービス「買い物コネクト」があり、今後も高齢者や関わる人々が抱える不安や課題に向き合って事業を拡大していきます。

株式会社LIFULL senior 概要

会社名:株式会社LIFULL senior(ライフル シニア)

所在地:東京都千代田区麹町1丁目4−4

代表取締役:泉 雅人

設立:2015年7月1日

事業内容:

老人ホーム検索サイト『LIFULL 介護』の運営

https://kaigo.homes.co.jp/

遺品整理業者検索サイト『みんなの遺品整理』の運営

https://m-ihinseiri.jp/

介護施設向け買い物代行支援サービス『買い物コネクト』の運営

https://lp.kaimonoc.jp/

自治体向け買い物弱者支援ツール『買い物コネクト』の運営

https://lp-g.kaimonoc.jp/

介護当事者一歩手前の世代に向け、介護や老後に関する最新情報や体験談を発信するウェブメディア『tayorini』(たよりに)の運営

https://kaigo.homes.co.jp/tayorini/

■ 株式会社LIFULLについて (東証プライム:2120、URL:https://lifull.com/)

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME’S」、空き家の再生を軸とした「LIFULL 地方創生」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」など、この世界の一人ひとりの暮らし・人生が安心と喜びで満たされる社会の実現を目指し、さまざまな領域に事業拡大しています。

関連記事

お湯や熱い牛乳を加えて冷やすだけ! プロ仕様のチョコレート粉末「弾むショコラ」「とろけるショコラ」が、嚥下機能に配慮したやさしいデザートに。 自社オンラインショップで3月3日(月)より販売開始。

日新化工株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:直井広明、以下 日新化工)は、製菓製パン業界でも使用される本格チョコレート粉末、「弾むショコラ」「とろけるショコラ」を、嚥下機能に配慮したデザートとしての活用を介護食市場に新提案。施設・病院などに向けて、自社オンラインショップで販売を開始します。

当社は、「チョコレートを通じて、たくさんの笑顔を。」というブランドメッセージのもと、製菓・製パン向けチョコレート製品の開発・提供を続けてまいりました。

洋菓子店やベーカリーの現場では深刻な人手不足が進む中、「工程を簡略化しながらも、高品質なチョコレートデザートを提供したい」という要望が高まっています。そこで当社は、人手不足解消に向けたスイーツ開発として「弾むショコラ」「とろけるショコラ」の製品化をスタートしました。

さらに、高齢化が進む社会において「嚥下機能に不安がある方でも、おいしいチョコレートデザートを楽しめるようにしたい」という想いから、ユニバーサルデザインの要素を加えた開発に着手。こうして誕生したのが、「はじめましょう デザート介護」というコンセプトです。お湯や熱い牛乳を加えて冷やすだけというシンプルな工程ながら、嚥下機能に配慮した食感と、豊かなチョコレートの風味を手軽に味わっていただけます。

実際に、施設や病院などでモニタリングを行ったところ、好意的な反応を多くいただきました。今後は導入先をさらに拡大し、そこで寄せられる声をレシピ開発や第二、第三弾の新商品に反映しながら、誰もが同じテーブルを囲んで「おいしいね」と笑顔になれる時間をお届けしたいと願っています。

本製品は、安全に食べられることはもちろん、単なる栄養補給ではなく「食べる喜び」を大切にすることで、食事の時間をより豊かで楽しいものにしてくれます。

まずは専門家が身近にいる施設や病院を中心に展開し、将来的にはご家庭でもみんなが一緒に楽しめる、ユニバーサルなスイーツとして広く定着していくことを目指しています。

■弾むショコラ

【商品特長】

●滑らかな口当たりと、上品でリッチなチョコレートの味わいをお楽しみいただけます。

●牛乳、フルーツジュース、アルコール類などを追加することで味のバリエーションを広げることができます。

●1食約50gで80kcal摂ることができます。

●農家への営農指導・所得支援、児童労働の撲滅、森林保全のもと栽培等、SDGsに配慮して栽培したカカオ原料を使用しています。(本品に使用されているカカオ原料の50%以上)

●売上の一部は、「Do well by doing good.」※のカカオの森を守るための植林活動や、女性の就労機会提供、カカオ農家の自立支援に役立てられています。

※「Do well by doing good.」とは、imperfectが“いいことをして世界と社会をよくしていこう”を合言葉に、持続可能な社会の実現を目指している活動です。

【商品概要】

商品名 :弾むショコラ

名称 :準チョコレート

形状 :粉末

内容量 :500g/袋

保存方法 :直射日光を避け、28℃以下の涼しい場所に保存

販売場所 :自社オンラインショップ

https://nisshinkako.com/?mode=f12

価格 :2,106円/袋(税込)

JANコード:4958536002554

■とろけるショコラ

【商品特長】

●口の中でほどけるような新食感、マイルドなチョコレートの味をお楽しみいただけます。

●手軽においしく牛乳を食べていただける設計

●1食約50gで80kcal摂ることができます

【商品概要】

商品名 :とろけるショコラ

名称 :準チョコレート

形状 :粉末

内容量 :500g/袋

保存方法 :直射日光を避け、28℃以下の涼しい場所に保存

販売場所 :自社オンラインショップ

https://nisshinkako.com/?mode=f12

価格 :2,106円/袋(税込)

JANコード: 4958536002561

【出展情報】

メディケアフーズ展に初出展し、介護業界への新たな提案を発信。当日は、「弾むショコラ」、「とろけるショコラ」で作ったデザートの試食もご用意しております。病院・施設さま等に向け実際に製品を使用していただきアンケートに答えていただくモニターも募集しております。

ぜひお立ち寄りください。

会期 :2025年2月26日(水)~28日(金)

会場 :東京ビッグサイト 東ホール

ブース番号 :1B-30

主催 :インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

公式サイトURL :https://www.care-show.com/

会社概要

日新化工株式会社

マーガリンの製造会社として1948年に設立された日新化工は、1956年に洋菓子やパンのコーティングなどに使われる「洋生用チョコレート*」を日本で初めて開発し、以来、製菓のプロフェッショナルに愛される各種食品原料をつくり続けてきました。「チョコレートを通じてたくさんの笑顔を。Chocolate makes you smile.」をブランドメッセージに定め、豊かな食文化を支える存在であり続けるため様々な取り組みを進めています。

*テンパリング(温度調整)なしで、融かすだけで使える製菓用チョコレート。洋菓子やパンのコーティング用チョコレートとして利便性の高い商品。

設立 :1948年12月25日

代表者 : 代表取締役社長 直井広明

所在地 :〒104-0041 東京都中央区新富二丁目13番3号

事業内容:業務用チョコレート・フィリングなどの開発・製造・販売

企業URL:https://nisshinkako.co.jp/

オンラインサイト:https://nisshinkako.com/

・日新化工は、持続可能なカカオ産業(サステイナブル・カカオ)の実現を目標に設立された、「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」に参加しています。

・自社工場は、FSSC22000の認証を取得しています。

<公式SNSアカウント>

Instagram:https://www.instagram.com/nk_chocolaterie_make

Facebook:https://www.facebook.com/nk-chocolaterie-make-138352684752020

X:https://twitter.com/nk_make

関連記事

株式会社AlbaLink(本社:東京都江東区、代表取締役:河田 憲二)は、実家の片付けをしたことがある500人を対象に「実家の片付けで困った物に関する意識調査」を実施し、そのデータをランキングにしました。

詳細は訳あり物件買取ナビにて公開。( https://albalink.co.jp/realestate/tidying-up-parents-house/ )

さまざまなタイミングで「実家の片付け」に取り組もうとする人は多いですが、作業に行き詰まったり困ったりすることもあります。

スムーズに実家の片付けを進めたいのであれば、立ちはだかるであろう「困り事」を事前に知り、心づもりをしておくことが大切でしょう。

今回、株式会社AlbaLink( https://albalink.co.jp/ )が運営する訳あり物件買取ナビ( https://albalink.co.jp/realestate/ )は、実家の片付けをしたことがある500人を対象に「実家の片付けで困った物」についてアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

調査対象:実家の片付けをしたことがある人

調査期間:2025年1月28日~2月6日

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットによる任意回答

有効回答数:500人(女性325人/男性175人)

回答者の年代:10代 0.4%/20代 17.4%/30代 35.2%/40代 26.0%/50代 15.6%/60代以上 5.4%

【調査結果サマリー】

・実家の片付けをしたきっかけ1位は「自分が実家を出るから」

・実家の片付けをした際にもっとも困った物は「大型家具」

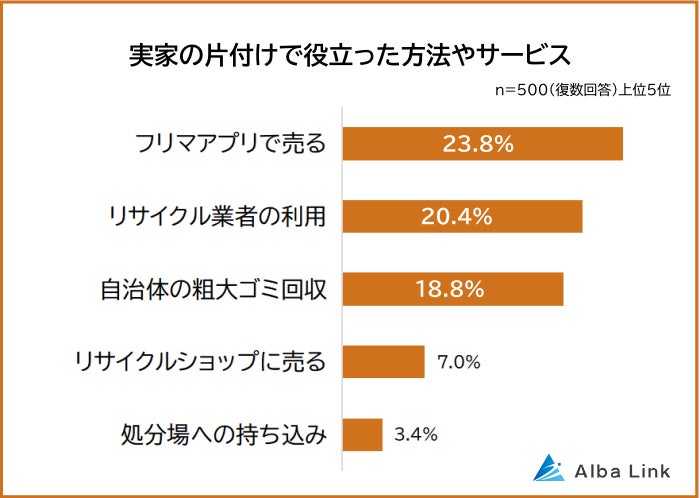

・実家の片付けで役立った方法やサービスは「フリマアプリ」

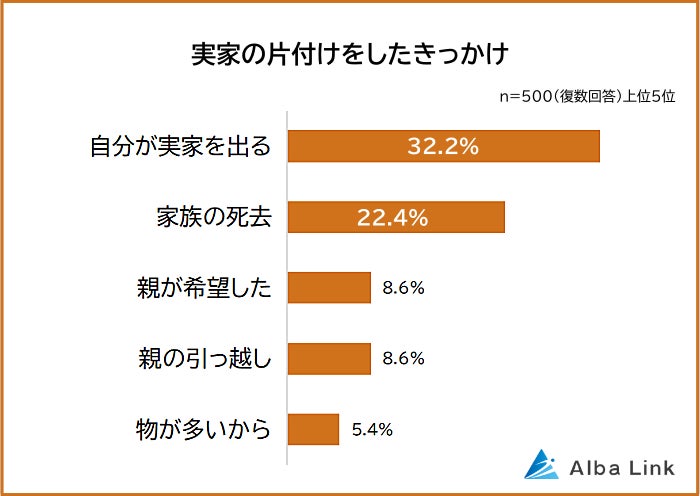

実家の片付けをしたきっかけ1位は「自分が実家を出るから」

実家の片付けをしたことがある500人に「片付けをしたきっかけ」を聞いたところ、1位は「自分が実家を出る(32.2%)」で、3割以上の人から回答を集めました。2位「家族の死去(22.4%)」と答えた人も2割を超えました。

一人暮らしの開始や、親・祖父母の死去など、大きな生活の変化が実家の片付けのきっかけとなっていることが分かります。親の意向や物の多さといった要因は少数派であり、多くの人がやむを得ない事情で片付けに踏み切っているようです。

<1位 自分が実家を出る>

・私が一人暮らしをして家には両親だけになるので、「片付けるのが大変な物は、私がいるうちに片付けよう」となったのがきっかけ(40代 男性)

「進学・留学」「就職」「結婚」などを機に実家を出ることになり、荷物を整理した人が多くなりました。自分の部屋や自分の物だけ片付けた人もいれば、親と協力して実家全体を片付けた人もいます。

実家から新居に荷物を移すのであれば、「必要な物」「不要な物」の選別をするので、同時に不要品の処分などもしやすいと考えられます。

<2位 家族の死去>

・父が亡くなり、年末にいろいろな物を整理・廃棄する必要が生じた(50代 男性)

・両親が他界して、実家を売却することが決まったから(50代 女性)

実家で暮らしていた祖父母や親が亡くなったことをきっかけに、実家を片付けた人も多くなっています。遺品整理としての片付けですね。

「母が亡くなり父親の一人暮らしになったので、食器などがひとり分でよくなったから」という声も。実家が空き家になったわけではなくても、暮らしている人数に応じて整理しようと考えた人もいるとわかります。

<3位 親が希望した>

・親から「自分に判断力があるうちに、家にある物の処分を手伝ってほしい」と頼まれて(50代 女性)

親世代が「終活」や「高齢になってからも住みやすい環境づくり」を進めるにあたり、片付けを依頼された人も多くなりました。とりあえず自分の荷物を片付けた人もいますし、実家全体の片付けを手伝った人もいます。

<同率3位 親の引っ越し>

・両親が長男の家で同居することになり、引っ越すことになった(60代以上 男性)

・両親が老年離婚をし、父は施設へ、母は故郷に戻ったため、実家を退去することになった(40代 女性)

「実家の老朽化」「親が高齢になってきて、実家では住みにくい」などの理由で、住み替えを検討することもあります。そして住み替えを機に片付けを行った人も多くなりました。

住み替え後に家が空き家になって解体や売却をするなら、片付けが必要です。親が施設に入居することになったからという人も複数いました。

<5位 物が多いから>

・使わなくなった物も置いたままで、部屋が狭くなっていたため(30代 男性)

・実家がゴミ屋敷化し始めたから(40代 女性)

帰省時などに「家に物が増えたなぁ」「整理できていなくて汚いなぁ」と感じて、実家の片付けを申し出た人もいます。物が多いと、生活スペースが狭くなったり動線が塞がれて不便になったりします。

また「物を捨てることに抵抗のある母親なので、今後ますます部屋が荒れそう」「物が多すぎて、親が亡くなったとき困りそう」といった声も。将来を見据えて片付けをした人もいるとわかりました。

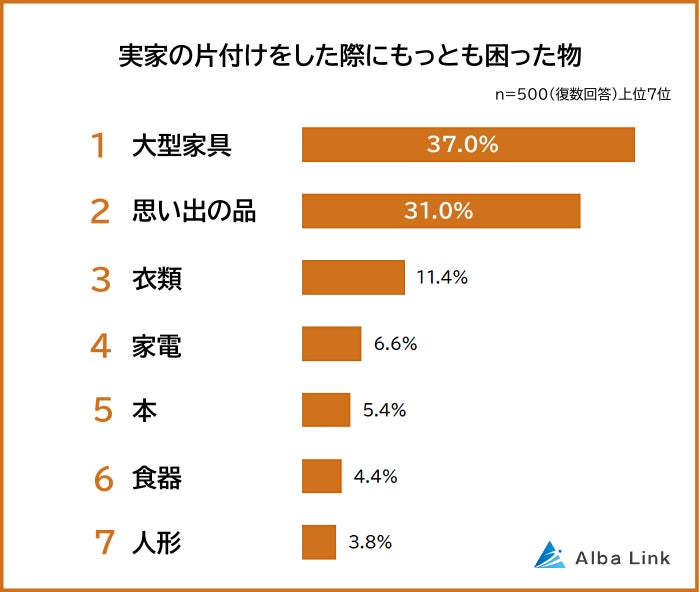

実家の片付けをした際にもっとも困った物は「大型家具」

実家の片付けをした際にもっとも困った物の1位は「大型家具(37.0%)」でした。2位は「思い出の品(31.0%)」、3位は「衣類(11.4%)」となっています。

大きな物や思い入れがある物、数の多い物が上位にランクイン。選別や処分をする作業・手続きが大変な物だけではなく、心の面で踏ん切りがつかない物にも困る人が多いとわかります。

<1位 大型家具>

・本棚、ベッド。物が大きいので運び出すのに苦労しました。また売れる物でもないので、料金を払って捨てるしかありませんでした(30代 男性)

・タンスふたつ。大型家具なのでフリマには出しにくいですし、掲示板アプリに無料で出品しても引き取り手が見つかりませんでした。結局自治体の粗大ゴミ回収を利用しました(40代 男性)

大型家具は処分しようにも、まず運搬や分解が大変です。自治体の粗大ゴミ回収に出すなら、玄関先まで自分で運ぶ必要があり、家の中だけでも運搬が大変と感じた人も多くなりました。

売ろうにも配送料がかなりかかりますので、フリマアプリに出品するのはためらう人が多数。リサイクル業者に頼んでも売れず、料金を支払って処分したという事例も多く見られました。

<2位 思い出の品>

・思い出の品。とくに子ども時代の「文集」「写真」「部活のユニフォーム」などは、捨てる決断がなかなかできませんでした。感情が入り込むと作業が進まず、思い出に浸ってしまうことも多かったです。最終的には、スペースを考えながら必要な物だけを残しました(50代 男性)

思い出の品は人によってさまざまですが、例えば「写真・アルバム」「文集・寄せ書き」「プレゼント」などが挙がりました。

また祖父母や親の遺品だと、自分ひとりでは決められないと考える人もいます。判断がすぐできなかったり、親兄弟に処分を反対されたりすると、処分作業が進みません。

他人の写真や卒業アルバムについては、「プライバシーの関係もあって、捨て方に悩む」という声も寄せられました。

<3位 衣類>

・大量の着物(40代 女性)

・母親の大量の洋服。「タンス」「風呂敷」「段ボール」とさまざまな形で収納されているため、ひと部屋片付いたと思うと別の場所からまた出てきて、終わりが見えなかった。(40代 男性)

衣類も少量であればあまり困らないかもしれませんが、「大量の衣服があって困った」という声が多くなっています。

まだ着られる状態なら売りたいと考える人も多いですが、量が多いとひとつひとつフリマアプリに出品するのは大変です。また量が多すぎて、リサイクルショップへの持ち込みすら面倒に感じた人もいました。

なお着物については「もとは高価なのでもったいなく感じた」「査定に出しても買い取ってもらえなかった」という声が寄せられています。もとは高価な着物でも、サイズが小さすぎたり汚れがあったりすると、思うような値段がつかないこともあります。

<4位 家電>

・大型なので、処分する際に搬出ができなかった(60代以上 女性)

とくに大型家電やリサイクル家電の扱いに困ったという声が多く寄せられました。リサイクル家電とは「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」を指し、販売店に引き取ってもらうか、自治体の案内に従って処分する必要があります。

古い家電を処分する場合には、販売店がわからないことも多いので、手続きに戸惑った人もいます。また大型家電を処分する場合には運搬も大変です。

<5位 本>

・とくに昔の本はもう手に入らないことも多く、電子書籍になっているか調べるゆとりもなく、どれを残してどれを捨てていいかいつも判断に困ってしまい、結局書棚に戻すこともあります(50代 女性)

処分に困った理由としては、「重い」「もう手に入らない本は捨てにくい」「参考書や好きだった雑誌に思い入れがある」など、さまざまな内容が寄せられています。

状態やタイトルによっては、古本屋に持って行っても大した金額にならないこともあり、「買ったときには高かったのにな」とがっかりしてしまうこともあります。

<6位 食器>

・使えるので、捨てるにはもったいないと思ったから(50代 女性)

食器は重いうえに割れ物なので、運び出すのに神経を使います。ゴミとして捨てる場合は一般的に「不燃ゴミ」となることが多いものの、割れやすい物は新聞紙で包むように指定がある自治体もあって、ひとつひとつ包むのは大変です。

また1度に出せるゴミ袋の数にルールがある地域だと、大量の食器を一度には捨てられません。可燃ゴミに比べると不燃ゴミの収集日が少ない自治体も多いので、処分完了までに時間がかかります。

「高価な食器はもったいなくて捨てにくいが、自分が使う機会もない」と困る人もいました。

<7位 人形>

・大きな桐の箱ふたつに雛人形が入っており、保管場所は屋根裏で、どうやって下へ降ろせばいいか困った。また人形を普通にゴミとして処分するべきなのか、人形供養したほうがいいか悩んだ(30代 女性)

・オカルトに興味はないけれど、人形をゴミとして処分するのには心理的な抵抗を感じてしまう(40代 男性)

人形やぬいぐるみについては、素材ごとのゴミ出しルール通りに、粗大ゴミや可燃ゴミに出せます。ただ「人形供養せずに捨てるのには抵抗があって困った」という人が多くなりました。

「祖父母や両親からプレゼントしてもらったぬいぐるみ」「高価だったことがわかる雛人形や五月人形」などは、思い入れを感じて処分しにくい人もいると考えられます。また段飾りの雛人形・五月人形だと、重量や大きさがあって、処分時の運搬も大変です。

実家の片付けで役立った方法やサービスは「フリマアプリ」

「実家の片付けで役立った方法やサービス」を聞いたところ、1位は「フリマアプリで売る(23.8%)」、僅差の2位は「リサイクル業者の利用(20.4%)」でした。全体的に、不用品をお金に変える方法を選ぶ人が多いとわかりました。

不要になった家財や衣類が使ってくれる人のもとに届けば、「物を粗末にした」という罪悪感も少なくなります。また「フリマアプリに出せる物は出す。大きな家財はリサイクル業者」など、処分したい物に合わせて使うサービスを変えた人も多くなっています。

<1位 フリマアプリで売る>

・子どもの頃集めていたシールが出てきて、フリマアプリで思わぬ高値で売れた(40代 女性)

・フリマアプリを活用し、売れる物は出品しました。少しですがお金になったので良かったです。ただ売れ残ってしまった物もあったので、処分がまた大変でした(50代 男性)

フリマアプリを活用して、自宅の片付けで出てきた物を売却してお金に変えた人が多数。衣類やおもちゃなど、梱包・配送しやすい物ならフリマアプリを使うとお得に処分できる可能性があります。古い物が予想外の高値で売れることもあり、びっくりした人もいました。

一方で安い値段でしか売れないこともありますし、なかなか買い手がつかないこともよくあります。そのため「期日を決めて、売れなければ捨てた」など、メリハリをつけて利用した人もいました。

<2位 リサイクル業者の利用>

・不要になったパソコンと一緒なら、他の家電も無料で引き取ってくれるリサイクル業者(40代 男性)

・リサイクル業者です。結局は買い取ってもらえなくて、お金を支払い引き取り処分をしてもらうことになりましたが、とても助かりました(60代以上 女性)

出張買取してくれるリサイクル業者は、ひとりでは運べないような大きな家具や家電の処分に適しています。

「買取で値段がつかなくても、引き取ってもらえるだけでありがたい」「自宅にいながら処分できて良かった」という声もありました。大型家具の処分に困った人も多いので、出張買取や回収をしてくれるリサイクル業者を重宝した人が多いのにも、納得できます。

ただリサイクル業者・回収業者の中には「必要な許可を取っていない」「無料で回収すると言いながら、実際には処分費用を請求する」といった悪質な業者も。利用時には、信頼できる業者かどうかを見極める必要があります。

<3位 自治体の粗大ゴミ回収>

・廃品回収業者の見積もりはとても高額だったので、自治体の粗大ゴミ回収を利用しました(40代 男性)

売らずに捨てるのであれば、自治体の粗大ゴミ回収が候補となります。

リサイクル家電や自治体では処理困難な物は断られることもありますが、多くの家財を粗大ゴミとして回収してもらえます。処分にかかる料金がわかりやすいのも安心です。

一般的な手続きは、「まず自治体で粗大ゴミ回収を予約し、コンビニなどで回収用シールを購入し、指定された日に出す」となります。ベッドなどの大型家具を自分で収集場所まで出せない場合には、分解するか、リサイクル業者・回収業者に出張回収してもらう方法があります。

<4位 リサイクルショップに売る>

・リサイクルショップに持って行ったことで、だいぶ物が減りました。お金にもなるので嬉しいです(50代 女性)

地元で営業しているリサイクルショップであれば、店舗の雰囲気もあらかじめわかるので、安心して利用できるのではないでしょうか。売りたい物が多かったり大きかったりする場合には、出張買取に対応してくれるリサイクルショップもあります。

<5位 処分場への持ち込み>

・処分料を安く抑えるために、市のリサイクルセンターと粗大ゴミ処分場に持ち込み(40代 男性) ・市のごみ収集センターに持って行く。古い布団などは助かった(50代 女性)

自治体に粗大ゴミを回収しに来てもらうよりも、自治体の処理場やリサイクルセンターに持ち込んだほうが、料金を節約できると考えた人も多くなりました。処理場に持って行けば、重さに応じて料金が決まり、個別に回収してもらうよりも安価に済むケースが多いからです。

大きな粗大ゴミがあるなら、大きな車やトラックが必要になるので、レンタカーを借りて粗大ゴミを持ち込んだ人もいました。

まとめ

実家の片付けで困る物としては、「大きな物」「思い出がつまった物」「量が多い物」があります。大きな家具家電や大量の衣類・食器などが溜め込まれている可能性がある家では、いざ片付けをするときになって困らないように、物の量を把握しておくのがおすすめです。

また物の処分としてはフリマアプリを使った人が多くなりましたが、大きな物をフリマアプリで売って梱包・配送するのは大変。そのため片付け開始にあたり、信頼できるリサイクル業者・回収業者や、出張買取に対応してくれるリサイクルショップを探しておくのもおすすめです。

※全ての集計結果データは以下から閲覧可能です。

URL:https://albalink.co.jp/realestate/tidying-up-parents-house/

訳あり物件買取ナビについて

株式会社AlbaLinkが運営する訳あり不動産の情報メディア。何かしらの「ワケ」があって売れない不動産の問題解決方法や、運用方法に関する情報を発信中。記事は専門家により執筆されており、信頼性の高い情報をわかりやすく届けることをコンセプトにしています。無料相談はもちろん、サイトを通じての直接買取にも対応しています。

https://albalink.co.jp/realestate/

株式会社AlbaLinkについて

AlbaLinkは、「事業を通じて未来をつなぐ」をコンセプトに、訳あり不動産の買取再販業を行う不動産会社です。事故物件、共有持分、空き家、底地借地など権利関係の難しい物件などをメインに取り扱い、不動産問題に悩むすべての方に手を差し伸べます。

会社概要

会社名:株式会社AlbaLink

代表者:代表取締役 河田 憲二

所在地:〒135-0047 東京都江東区富岡2-11-18 リードシー門前仲町ビル6F

設立:平成23年(2011年) 1月

資本金:2,400万円

URL:https://albalink.co.jp/company/

関連記事

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO支援4,300社以上のランクエストが年代別1050名を対象に情報収集と検索行動の実態を徹底調査!

人々は普段、どの時間帯に、どこで、どのような情報を求め、どのようなキーワードを使って検索をしているのでしょうか?世代が変われば情報収集のスタイルも変わるといわれますが、それは本当なのでしょうか? あるいは、年代を超えて共通する行動パターンが見られるのでしょうか?

【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した(注1)ランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ )は、2025年1月7日に「年代別の情報収集と検索行動」に関する独自調査を実施し、10代から70代以上まで合計1,050名を対象にアンケートを行いました。調査項目は以下の4点で、多角的に分析を進めています。

【調査➁】検索を行う場所

【調査③】検索する情報の種類やジャンル

【調査④】検索キーワードの特徴

本記事では、各年代がいつ・どこで・どんな情報を求めるのか、そしてどんな言葉で検索しているのか掘り下げ、そこに隠された背景や特徴を詳しく解説します。各年代のリアルな声をもとに、“自分とは違う世代”の検索行動を一緒に覗いてみましょう。

※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。

▼後編はこちら

【後編】これが世代ギャップ?10代~70代以上1,050人に聞いた『検索行動&情報収集の真実』(2025年:SEO会社のランクエストが徹底調査!)

(注1)2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。

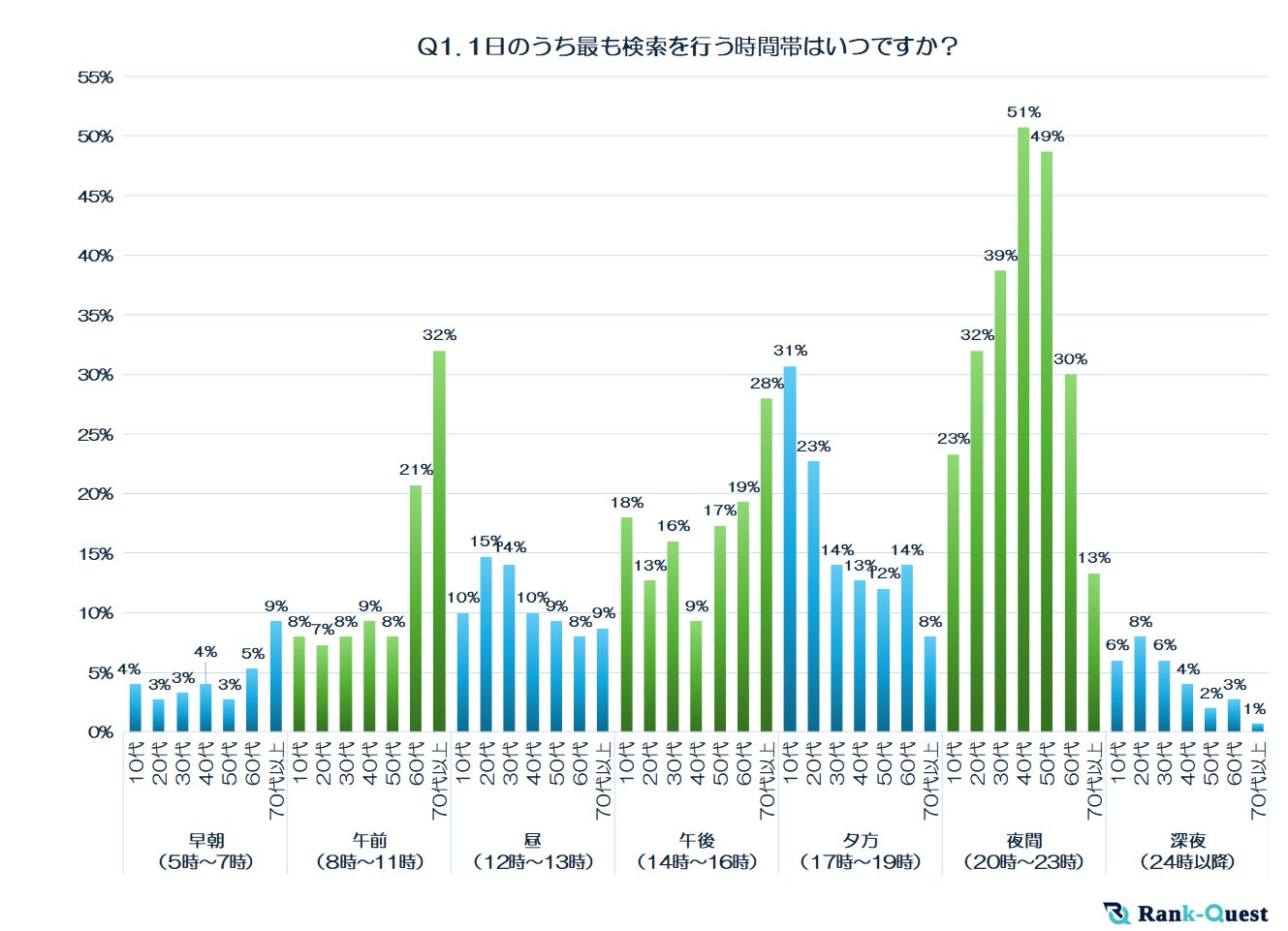

調査結果①:1日のうち最も検索を行う時間帯はいつですか?

● 全体の概観

- 10代のみ「夕方(17時~19時)」が最多(31%)である一方、20代~60代は「夜間(20時~23時)」が最多となっています。

- 70代以上は「午前(8時~11時)」が最多(32%)で、朝型の傾向が顕著です。

● 年代別の特徴

(1)10代:

- 「夕方:17時~19時(31%)」が最多。部活動や塾・SNSなど、放課後の時間帯に検索を行う人が多いと推測されます。

- 次点で「夜間:20時~23時(23%)」、「午後:14時~16時(18%)」が続き、「深夜:24時以降(6%)」や「早朝:5時~7時(4%)」は比較的少なめです。

(2)20代:

- 「夜間:20時~23時(32%)」がトップで、次いで「夕方:17時~19時(23%)」や「昼:12時~13時(15%)」が一定の割合を占めます。

- 「深夜:24時以降(8%)」の数字もやや高めで、大学生や若手社会人が帰宅後や就寝前に情報収集を行う様子がうかがえます。

(3)30代:

- 「夜間:20時~23時(39%)」が最多で、ここから働き盛り層の“夜活”が進んでいる印象を受けます。

- 2番手グループは「午後:14時~16時(16%)」「昼:12時~13時(14%)」「夕方:17時~19時(14%)」と分散しており、昼休みや夕方の隙間時間にも検索されていると考えられます。

(4)40代:

- 「夜間:20時~23時(51%)」が過半数を占め、最も夜型志向が強い年代です。

- 次点は「夕方:17時~19時(13%)」「昼:12時~13時(10%)」「午後:14時~16時(9%)」と続き、昼間の検索は1割前後にとどまります。

(5)50代:

- 「夜間:20時~23時(49%)」が最多。次いで「午後:14時~16時(17%)」も一定の支持があります。

- 「夕方:17時~19時(12%)」や「昼:12時~13時(9%)」がほぼ1割程度で推移し、仕事終わりや休憩時間に検索を行うケースも多いと推測されます。

(6)60代:

- 最多は「夜間:20時~23時(30%)」です。次点で「午前:8時~11時(21%)」「午後(19%)」が拮抗しており、検索時間が比較的分散しています。

- 「早朝:5時~7時(5%)」や「深夜:24時以降(3%)」は少数派ですが、シニア層でも夜間の利用が意外に多いことが分かります。

(7)70代以上:

- 「午前(8時~11時)」が最多(32%)で、明らかに朝型傾向が強い層です。

- 次点が「午後:14時~16時(28%)」となっており、日中の時間帯にまとまって検索を行う人が多いと考えられます。夜間は13%にとどまります。

● Webマーケティングにおける示唆

- 若年層・現役世代(10~60代)は、「夕方~夜間」が主要な検索タイム。特に40代・50代は夜間への集中度が高いため、情報発信や広告配信のピークを夜に合わせると効果的でしょう。

- シニア層(60代以上)では、「朝から日中(午前・午後)」の比率も大きい点が重要です。70代以上は特に朝型なので、朝~昼の時間帯に合わせた情報提供が有効と考えられます。

- 各年代の「朝型 or 夜型」という基本的な傾向は比較的顕著に見られるため、狙いたい年代のピークタイムを踏まえた施策を続けることが大切です。

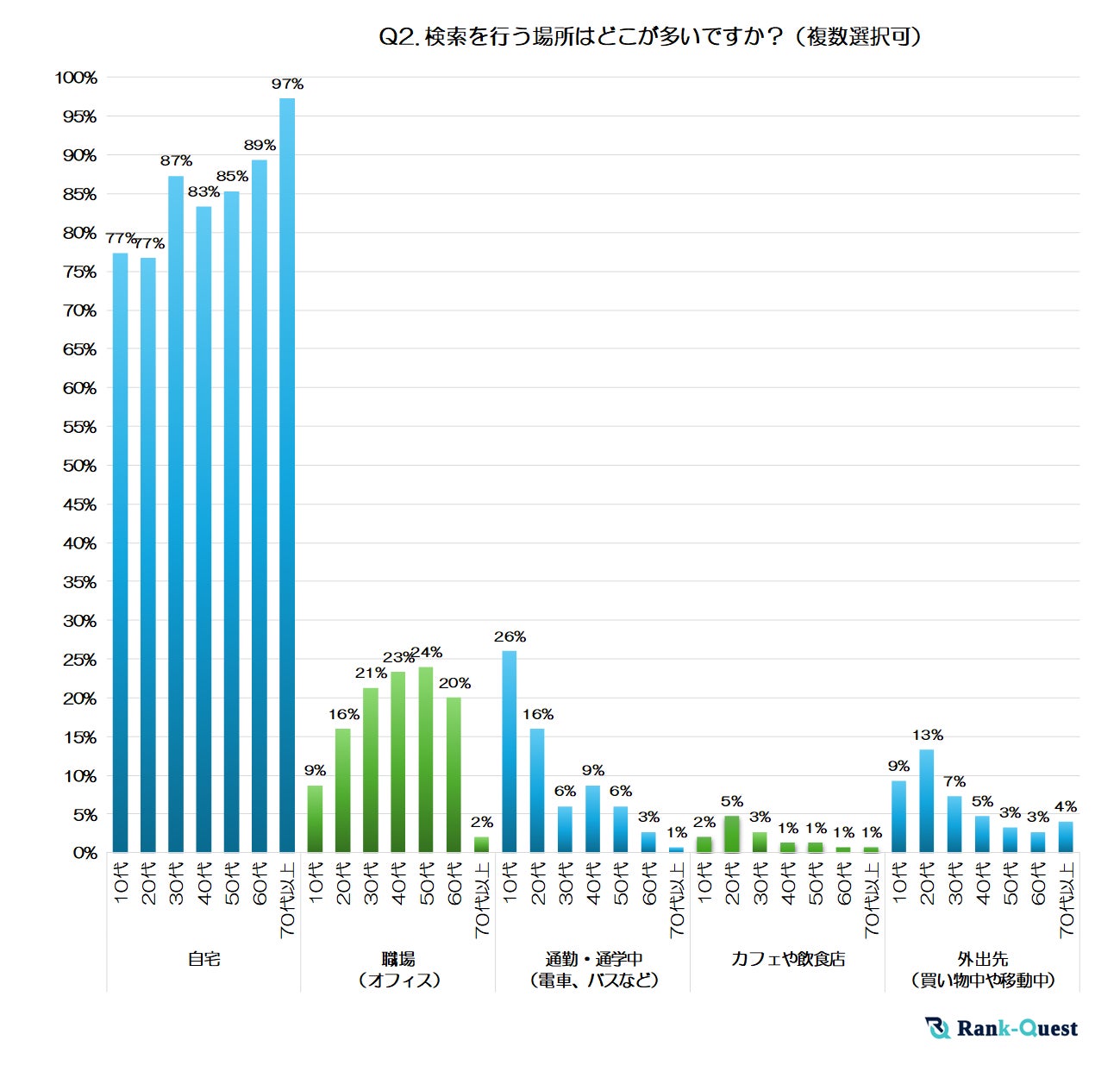

調査結果➁:検索を行う場所はどこが多いですか? ※複数選択可(注2)

● 全体の概観

- 「自宅」が全世代で最も多く選択されており、特に60代(89%)・70代以上(97%)では9割を超えます。

- 「カフェや飲食店」や「外出先(買い物・移動中)」で検索する割合は全体としては低めですが、若年層ほどやや高い傾向があります。

● 年代別の特徴

(1)10代:

- 「自宅」(77%)が主流ですが、「通勤・通学中」(26%)の比率が全世代で最も高いのが特徴です。学校への行き帰りでスマホを使い、スキマ時間に検索を行っていると考えられます。

- 「外出先」(9%)や「職場(オフィス)」(9%)はまだ少数ですが、アルバイト先などでの検索も一定数あるようです。

(2)20代:

- 「自宅」(77%)がトップである点は10代と同じですが、「職場(オフィス)」(16%)や「外出先」(13%)も10代より増加しています。

- 「通勤・通学中」(16%)も一定の数字があり、自宅以外の場所をバランスよく活用している印象です。

- 「カフェや飲食店」(5%)も比較的高めで、若年社会人・学生が外出時にも積極的に検索する様子がうかがえます。

(3)30代・40代・50代(働き盛り世代)

- いずれも「自宅」が8割台前半~後半で最も多い一方、「職場(オフィス)」が30代(21%)→40代(23%)→50代(24%)と年代が上がるほどやや増加する傾向が見られます。

- 「通勤中」は一桁台(30代6%、40代9%、50代6%)に落ち着き、若年層ほどは多くありません。

- 「外出先」「カフェ」での検索は各年代とも1割未満にとどまり、あまり多くない印象です。

(4)60代:

- 「自宅」(89%)が圧倒的。次いで「職場(オフィス)」(20%)ですが、これは再雇用やパート勤務などで職場にいる時間がある層も含まれていると推測されます。

- 「通勤中」(3%)や「外出先」(3%)といった外での検索は非常に低い水準です。

(5)70代以上:

- 「自宅」が97%と群を抜いており、ほぼすべてが自宅での検索と言っても過言ではありません。

- 「職場(オフィス)」(2%)、「通勤中」(1%)などはほとんどなく、「外出先」(4%)もわずかにとどまるため、外での検索習慣が非常に少ない年代といえます。

● 考察・ライフスタイルとの関連

- 若年層(10代・20代)は、自宅だけでなく通学やアルバイト先、カフェなど外出時にも検索を活用するシーンが多い傾向があります。

- 働き盛り世代(30~50代)は基本的に「自宅」が中心ですが、「職場」での検索割合も高めで、公私ともに検索を使い分けているようです。

- シニア層(60代・70代以上)は、ほぼ自宅のみで情報収集を行うケースが目立ち、外出先での検索は限られています。

● Webマーケティングにおける示唆

- 「どの場所で検索されるか」を踏まえると、若年層・社会人層にはスマホを前提とした外出先や職場でのアクセスが想定されるため、モバイル対応や短時間で要点を把握できるコンテンツ設計が有効です。

- シニア層へのアプローチでは、自宅のPCやタブレットなど大きめの画面を重視し、使いやすさ・見やすさに配慮する必要があると考えられます。

- 今後テレワークやフレックスタイムが進むことで、場所を問わず検索する頻度はさらに高まる可能性があります。企業やメディアはユーザーの行動場所を意識したサービス提供を検討することが大切です。

執筆者:城下透子

ランクエスト ライティングチーム編集長

東北芸術工科大学芸術学部文芸学科を卒業後、雑誌・書籍編集プロダクションに入社し、紙媒体での編集業務に携わる。その後、株式会社ecloreに入社。SEOコラムやインタビュー記事、サービスページなどを執筆し、【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した実績(注1)を持つ。座右の銘は、「“言う”と“伝える”は異なる」。

調査概要

調査日: 2025年1月7日

調査対象地域: 全国

調査機関: Freeasy

調査方法: オンラインアンケート調査

調査人数: 1,050名※

※本調査は10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代以上の7区分に分け、

それぞれ150名ずつ、合計1,050名を対象としています。

調査対象: 10代~70代以上の男女

<<調査結果の利用条件>>

1.情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」の名前を明記してください。2.ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL:

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/

https://rank-quest.jp/column/column/seo-inquiry-counter/

ランクエストについて

ランクエストでは、「徹底的にSEOで集客するプロ集団」というコンセプトのもと、4,300社を超える企業様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適なSEO施策が全くわからない方のために、コンテンツ制作や内部対策の実施など幅広い施策を提案できる専属のSEOコンサルタントがサポートします。

社内リソースが厳しくSEO対策を丸投げしたい方は、ぜひご相談ください。

Point①自社リソースを改善できる『ランクエストの丸投げSEO』

多くのSEO業者は施策の提案までが役務範囲で、施策の実行はクライアント任せか追加費用がなければ対応してもらえない、ということも珍しくありません。しかしランクエストでは、徹底的に考え抜かれたSEO計画を、施策の実行まで追加費用無しで対応させていただいております。

Point➁正社員のライターチームによる品質担保

コンテンツを高品質に維持するために、全ての記事構成を内製で対応しています。毎週更新される100以上の厳格なコンテンツ制作ルールを遵守しつつ、必ず編集長がチェックする徹底的な品質維持体制をとっています。さらに、SEO効果の高いオリジナルコンテンツの制作も対応可能です。

Point③SEO対策に留まらない全方位のWebマーケティング事業

SEOに限らずリスティング広告や、SNSの運用など、多岐にわたる施策をご案内しています。施策単体の効果にとらわれない複合的なプランニングで、マーケティングのトータルコンサルティングを提供し、クライアントの期待に最大限に応えます。

ランクエスト 概要

商号 :株式会社eclore

代表者 :宮島 隆

所在地 :東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

HP :https://rank-quest.jp/

事業内容:主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業

関連記事

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO支援4,300社以上のランクエストが年代別1050名を対象に情報収集と検索行動の実態を徹底調査!

人々は普段、どの時間帯に、どこで、どのような情報を求め、どのようなキーワードを使って検索をしているのでしょうか?世代が変われば情報収集のスタイルも変わるといわれますが、それは本当なのでしょうか? あるいは、年代を超えて共通する行動パターンが見られるのでしょうか?

【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した(注1)ランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ )は、2025年1月7日に「年代別の情報収集と検索行動」に関する独自調査を実施し、10代から70代以上まで合計1,050名を対象にアンケートを行いました。調査項目は以下の4点で、多角的に分析を進めています。

【調査➁】検索を行う場所

【調査③】検索する情報の種類やジャンル

【調査④】検索キーワードの特徴

本記事では、各年代がいつ・どこで・どんな情報を求めるのか、そしてどんな言葉で検索しているのか掘り下げ、そこに隠された背景や特徴を詳しく解説します。各年代のリアルな声をもとに、“自分とは違う世代”の検索行動を一緒に覗いてみましょう。

※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。

▼前編はこちら

【前編】これが世代ギャップ?10代~70代以上1,050人に聞いた『検索行動&情報収集の真実』(2025年:SEO会社のランクエストが徹底調査!)

(注1)2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。

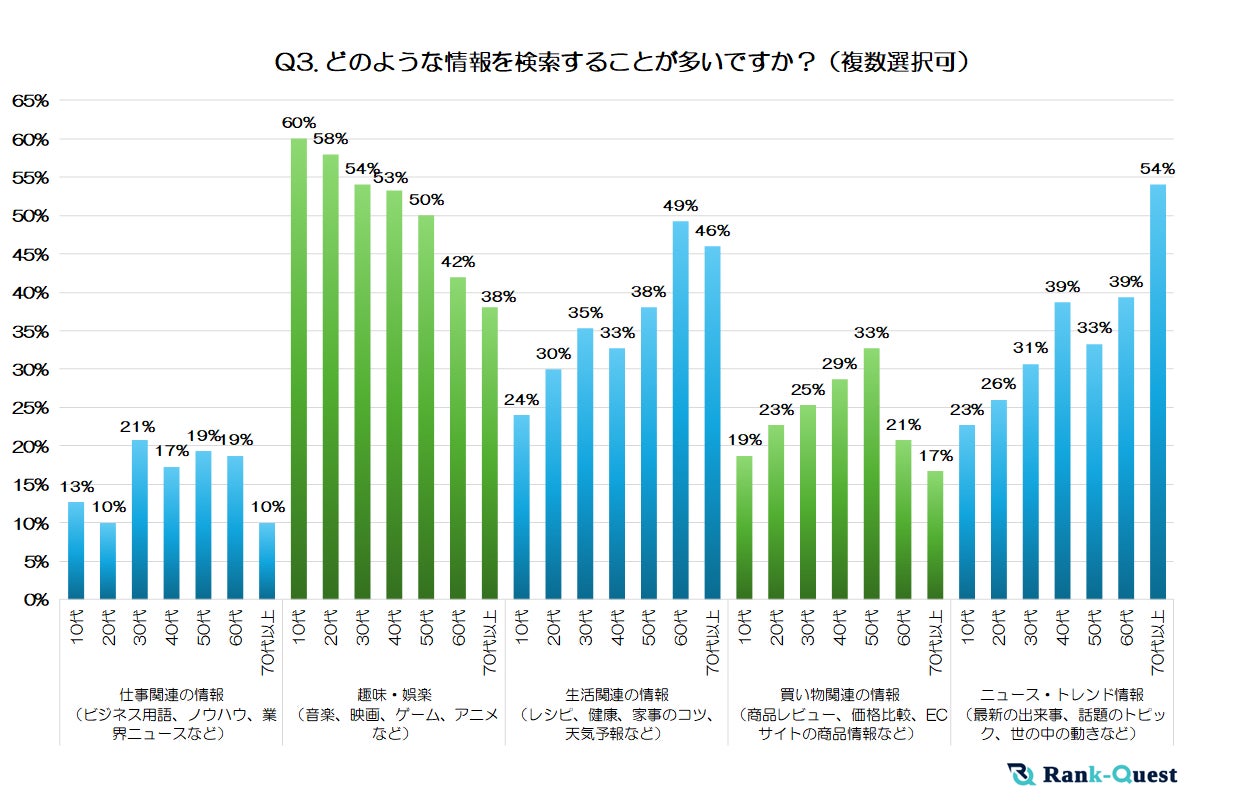

調査調査結果➂:どのような情報を検索することが多いですか?※複数選択可(注3)結果①:1日のうち最も検索を行う時間帯はいつですか?

● 全体の概観

若年層(10~20代):

- 趣味・娯楽に対する検索が突出して高く、次いで生活関連や買い物も一定のニーズが見られます。

一方で、仕事関連の検索はまだ少なめです。

中堅世代(30~50代):

- 趣味・娯楽を中心に、仕事関連やニュース、買い物など幅広いテーマを検索する傾向があります。

多角的な情報ニーズを持つ世代といえます。

シニア層(60代以上):

- 生活に直結する情報(レシピ、健康、家事など)や社会動向・ニュースの検索が主流です。

一方で、仕事や買い物に関する検索の割合はやや低めにとどまっています。

● 年代別の特徴

(1)10代:

- 「趣味・娯楽(60%)」が最も多く、若年層らしいエンタメ志向が顕著。

- 「生活関連(24%)」「ニュース(23%)」「買い物(19%)」「仕事関連(13%)」の順に続きます。

(2)20代:

- 「趣味・娯楽(58%)」がトップ。10代に次いでエンタメ系情報への関心が強い世代です。

- 「生活関連(30%)」「ニュース(26%)」「買い物(23%)」もバランスよく選ばれています。

- 「仕事関連」は10%と低めで、まだ就職したばかりの人や学生も多いことを反映していると考えられます。

(3)30代:

- 「趣味・娯楽(54%)」がトップを維持しながら、「生活関連(35%)」も高めです。

- 「仕事関連(21%)」が他の年代より高く、キャリアアップやスキル習得への関心が高まる時期と言えます。

- 「ニュース(31%)」や「買い物(25%)」など、多様なカテゴリーでの検索が目立つのも特徴です。

(4)40代:

- 「趣味・娯楽(53%)」が引き続き1位。

- 「ニュース(39%)」が30代より増えており、社会や経済の動向にも関心が高まっている様子がうかがえます。

- 「仕事関連(17%)」や「生活関連(33%)」「買い物関連(29%)」など、日常的な実用情報から社会情勢まで幅広く検索している世代です。

(5)50代:

- 「趣味・娯楽(50%)」が依然として高い水準ですが、やや減少気味。

- 「ニュース(33%)」と「買い物(33%)」の割合が同程度で、生活や消費行動に直結する情報をバランスよく求めている印象です。

- 「生活関連(38%)」や「仕事関連(19%)」も含め、全体的に偏りなく検索していることが特徴的です。

(6)60代:

- 「生活関連(49%)」がこの世代で最大です。健康・家事・天気予報など、日常生活に密着した情報へのニーズが高いと考えられます。

- 「趣味・娯楽(42%)」「ニュース(39%)」も依然として人気ですが、若年層ほどの高さはありません。

- 「買い物(21%)」や「仕事(19%)」への関心はやや低めで、生活を豊かにする実用情報を重視する傾向が強いと言えます。

(7)70代以上:

- 「ニュース(54%)」が全世代で最も高く、政治・社会・世の中の動向などに強い興味を持つ層と推測されます。

- 「生活関連(46%)」「趣味・娯楽(38%)」も一定の需要があるものの、他の年代と比べ「仕事関連(10%)」「買い物(17%)」は明らかに低い傾向です。

- 時事問題や健康・生活面に目が向いており、購買活動やビジネス情報の検索は控えめと言えます。

● まとめ・活用のヒント

- 若年層(10~20代):趣味・娯楽が圧倒的に強く、次いで生活関連や買い物に一定のニーズ。仕事関連はまだ低め。

- 中堅世代(30~50代):趣味・娯楽を中心に、仕事関連やニュース、買い物など多角的に検索する幅広いニーズを持つ。

- シニア層(60代以上):日々の暮らしに役立つ「生活関連」や社会動向を把握する「ニュース」の検索がメイン。仕事や買い物関連は低め。

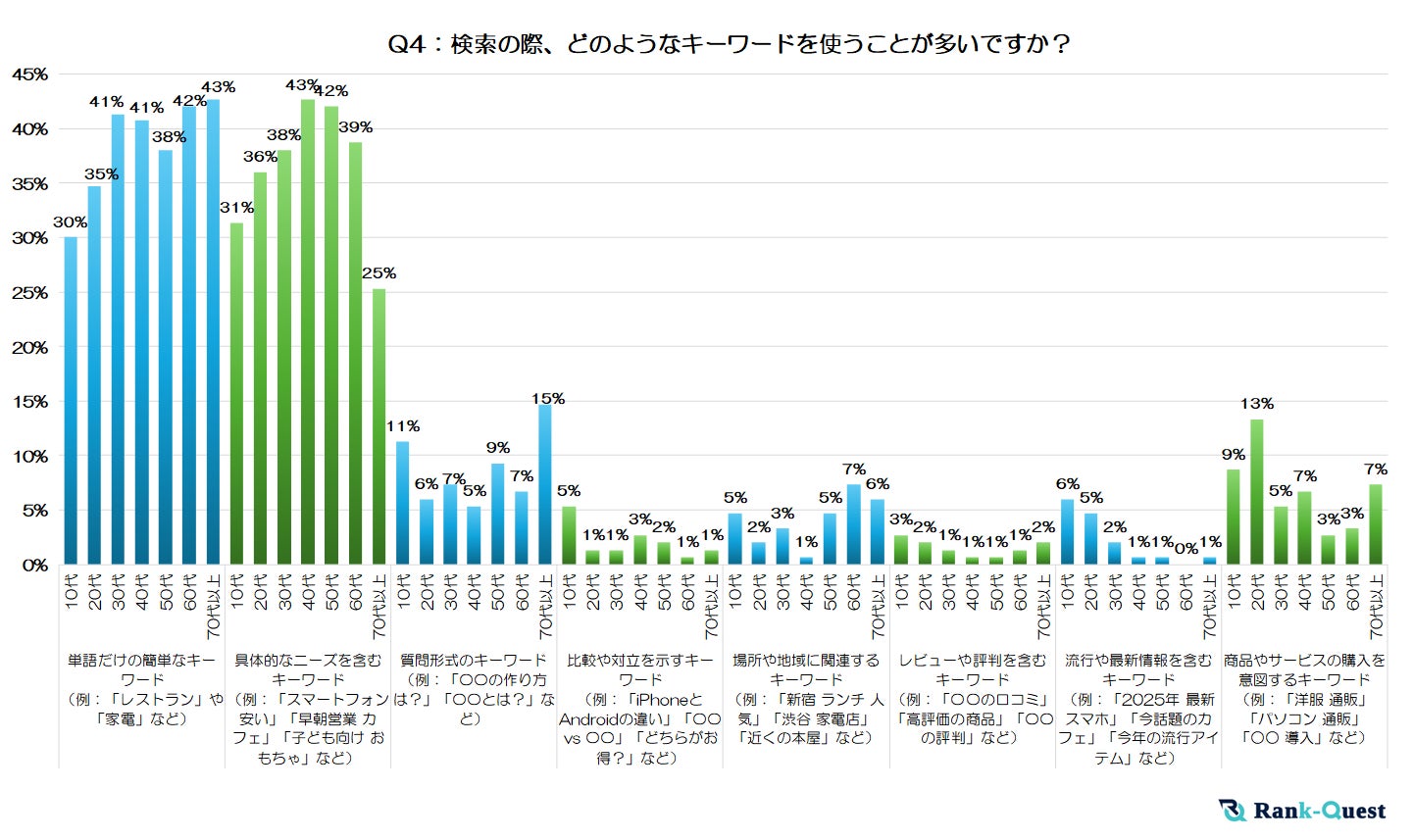

調査結果④:検索の際、どのようなキーワードを使うことが多いですか?

● 全体の概観

10代・20代:

- 「単語だけ」や「具体的な条件検索」が中心ですが、特に20代は購入系キーワードが最も多いなど、ネット通販への関心が高めです。

30代~50代:

- 「単語だけ」「具体的なニーズ」両方を使い分け、必要によっては質問形式や比較も織り交ぜるなど多様な検索パターンを持っています。

60代・70代以上:

- 「単語だけ」検索が強く、70代以上では質問形式が増えるのが特徴です。場所情報や商品購入もそれなりに行うものの、最新トレンド系の検索は非常に少ない傾向です。

● 年代別の特徴

(1)10代:

- 「単語だけの簡単なキーワード(30%)」 と「具体的なニーズを含むキーワード(31%)」 の利用率が拮抗しており、シンプルかつ最低限の条件を加えた検索が多いことがうかがえます。

- 「質問形式(11%)」は比較的高めで、「○○とは?」「作り方は?」など疑問文そのままを入力する傾向が見られます。

- 「 比較(5%)」や「場所(5%)」、「レビュー(3%)」は数%程度ですが、「流行や最新情報(6%)」や「商品購入(9%)」といった若年層らしい検索も一定数行われています。

(2)20代:

- 「単語だけ(35%)」、「具体的なニーズ(36%)」が中心で、10代と同様にシンプル検索と条件付き検索をバランスよく活用している様子がうかがえます。

- 「質問形式(6%)」はやや低め。一方で、「商品やサービスの購入(13%)」は全世代中で最も高い割合を示し、オンライン通販への積極性がうかがえます。

- 「比較(1%)」や「レビュー(2%)」など、より深い検討を意図したキーワードは少ないようです。

(3)30代:

- 「単語だけ(41%)」が最も多く、次いで「具体的なニーズ(38%)」が続きます。

- 「商品購入(5%)」は20代から大きく下がり、比較・レビューを直接キーワードに入れる利用率も低めです。

(4)40代:

- 「具体的なニーズ(43%)」が最も高く、「単語だけ(41%)」と拮抗しています。

- 「質問形式(5%)」、「比較(3%)」は控えめながら、比較の割合は30代より高く、必要なときには絞り込みを行うこともあるようです。

- 「商品購入(7%)」がやや増加。家庭や仕事で特定の商品を検討するケースも想定されます。

(5)50代:

- 「単語だけ(38%)」、「具体的なニーズ(42%)」の二本柱は40代と大差ありません。

- 「質問形式(9%)」がやや高めで、わからないことを疑問文で直接検索するケースが増える印象です。

- 「場所キーワード(5%)」も一定数あり、外出先・地域情報の検索を行う人も見られます。

- 「商品購入(3%)」は低めですが、ネット通販自体は利用しているものの、直接キーワードに「通販」と入れる頻度はそれほど多くない可能性があります。

(6)60代:

- 「単語だけ(42%)」がトップで、「具体的なニーズ(39%)」と合わせて8割を超える割合を占めます。

- 「場所キーワード(7%)」は全世代の中でもやや高く、近隣の店舗や施設を探すニーズが強いと考えられます。

- 「質問形式(7%)」、「比較(1%)」は控えめですが一定数おり、「流行や最新情報(0%)」はほぼ使わない傾向が顕著です。

(7)70代以上:

- 「単語だけ(43%)」が最も高く、続いて「具体的なニーズ(25%)」の順です。複数の条件を加える検索はあまり行わない様子です。

- 目立つのは「質問形式(15%)」の高さで、疑問文そのままを入力するスタイルが他年代より多いと考えられます。

- 「商品購入(7%)」や「場所キーワード(6%)」も一部で利用されており、シニアでもネット経由で必要なモノや店を探す動きが一定数あるようです。

まとめ:検索行動が語る“世代間ギャップ”の真実

これら四つのアンケート結果から浮かび上がるのは、年代によって検索行動が大きく異なるという事実です。若年層は夜間や通勤・通学中などのスキマ時間を活用し、趣味・娯楽や流行情報を求める傾向が強い一方、働き盛り世代は仕事関連の情報収集を多角的に行いつつ、日常生活に密着したテーマも積極的に調べる様子がうかがえます。

またシニア層は自宅中心の検索や、健康・家事などの生活関連情報を重視し、ゆとりある時間帯にじっくりと調べ物をする姿勢が特徴的です。こうした世代別のニーズとライフスタイルを理解し、それぞれに適したタイミングとキーワード戦略を講じることで、より効果的に情報を届けることができるでしょう。検索行動の違いを読み解き、細やかなアプローチで多様なユーザーを捉えることこそが、これからの情報発信のカギとなるのです。

執筆者:城下透子

ランクエスト ライティングチーム編集長

東北芸術工科大学芸術学部文芸学科を卒業後、雑誌・書籍編集プロダクションに入社し、紙媒体での編集業務に携わる。その後、株式会社ecloreに入社。SEOコラムやインタビュー記事、サービスページなどを執筆し、【SEO対策】で検索順位No.1を獲得した実績(注1)を持つ。座右の銘は、「“言う”と“伝える”は異なる」。

調査概要

調査日: 2025年1月7日

調査対象地域: 全国

調査機関: Freeasy

調査方法: オンラインアンケート調査

調査人数: 1,050名※

※本調査は10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代以上の7区分に分け、

それぞれ150名ずつ、合計1,050名を対象としています。

調査対象: 10代~70代以上の男女

<<調査結果の利用条件>>

1.情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」の名前を明記してください。

2.ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL:

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/

https://rank-quest.jp/column/column/seo-inquiry-counter/

ランクエストについて

ランクエストでは、「徹底的にSEOで集客するプロ集団」というコンセプトのもと、4,300社を超える企業様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適なSEO施策が全くわからない方のために、コンテンツ制作や内部対策の実施など幅広い施策を提案できる専属のSEOコンサルタントがサポートします。

社内リソースが厳しくSEO対策を丸投げしたい方は、ぜひご相談ください。

Point①自社リソースを改善できる『ランクエストの丸投げSEO』

多くのSEO業者は施策の提案までが役務範囲で、施策の実行はクライアント任せか追加費用がなければ対応してもらえない、ということも珍しくありません。しかしランクエストでは、徹底的に考え抜かれたSEO計画を、施策の実行まで追加費用無しで対応させていただいております。

Point➁正社員のライターチームによる品質担保

コンテンツを高品質に維持するために、全ての記事構成を内製で対応しています。毎週更新される100以上の厳格なコンテンツ制作ルールを遵守しつつ、必ず編集長がチェックする徹底的な品質維持体制をとっています。さらに、SEO効果の高いオリジナルコンテンツの制作も対応可能です。

Point③SEO対策に留まらない全方位のWebマーケティング事業

SEOに限らずリスティング広告や、SNSの運用など、多岐にわたる施策をご案内しています。施策単体の効果にとらわれない複合的なプランニングで、マーケティングのトータルコンサルティングを提供し、クライアントの期待に最大限に応えます。

ランクエスト 概要

商号 :株式会社eclore

代表者 :宮島 隆

所在地 :東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

HP :https://rank-quest.jp/

事業内容:主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業

関連記事

東京タワーを拠点に、アニメ、漫画、ゲーム、スポーツなどIPとファンとのマッチング事業を展開するTEG株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:原 康雄 以下、TEG)が運営する、日本最大級のデジタルアミューズメントパーク「RED° TOKYO TOWER」4階に、小さなお子様からシニアまで楽しめる2種類の体験型コンテンツ「EXERPLAY」と「EXERBRAIN」が2025年3月1日(土)よりオープンいたします。

TEGでは、これまで産官学連携によって、年齢や障害の有無にかかわらず楽しめる場を提供し、世代間交流や新たなスポーツの体験を支援してきました。この度、エデュテック分野で最先端のXRコンテンツを開発するKIUMTECH(本社:Seongnam, South Korea、代表取締役社長:Byoung-jae Lee)と連携し、「EXERPLAY」と「EXERBRAIN」を導入。今後もファミリーをはじめ、より幅広い層に楽しんでいただけるような施設づくりを目指してまいります。

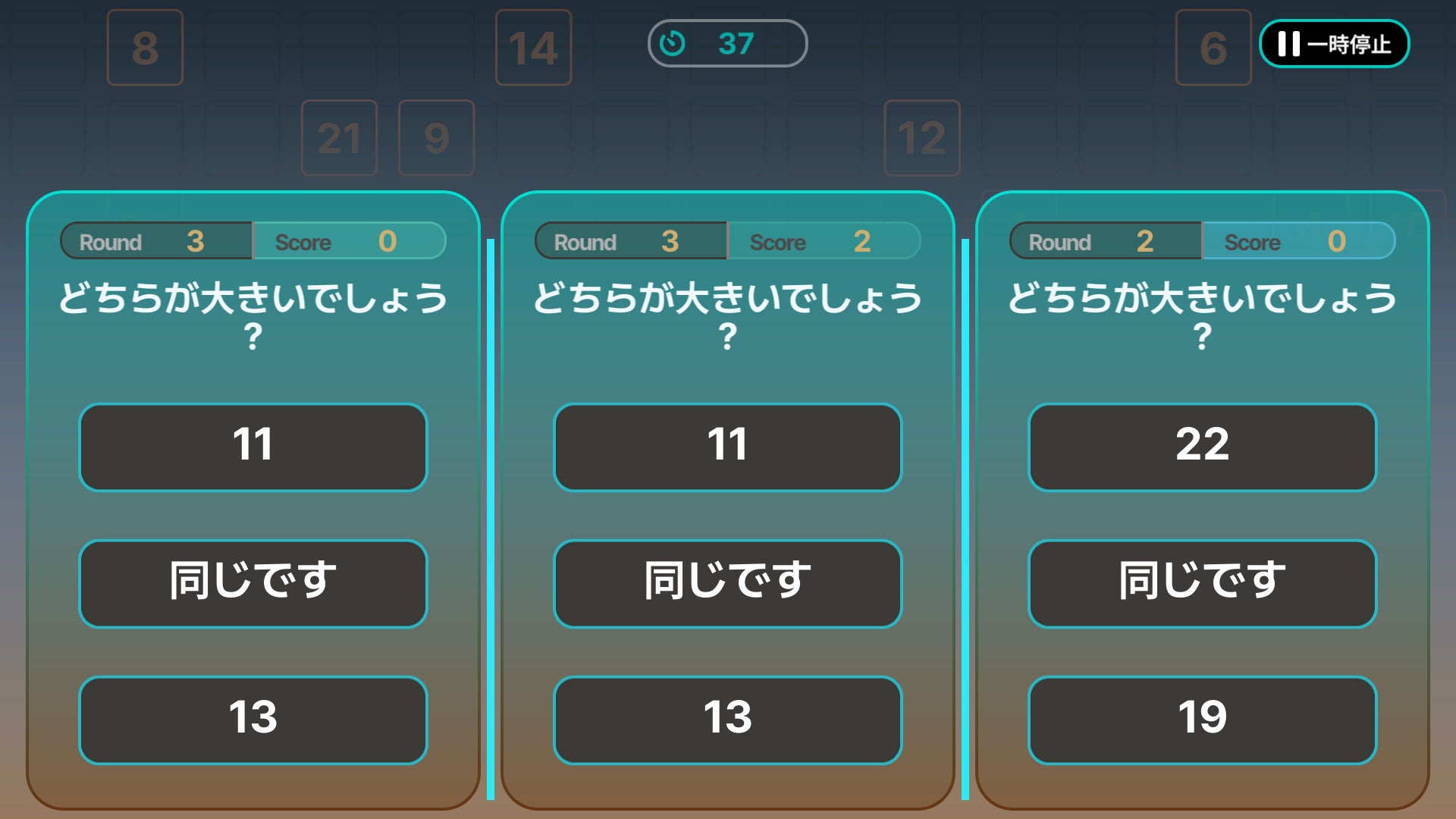

皆で一緒に脳トレ!新アトラクションの概要

新アトラクションは、没入感のある150インチの大型スクリーンシステムに最新のセンサー技術と体感型コンテンツを融合した、小さなお子様からシニアまで3世代で楽しめる、次世代のウェルネスケアプラットフォームです。

今回日本初導入となる、4歳から10歳のお子様を対象とした「EXERPLAY」と、シニアまで楽しめる「EXERBRAIN」、2種類の体験型コンテンツを搭載し、認知機能や身体機能を向上させるコンテンツを中心に、約30種類のコンテンツがプレイできます。

3人での協力・対戦プレイにも対応しており、3世代が一緒になって楽しむことができ、世代を超えた交流を深めることができます。

約30種類のワクワク体験の中から、主なコンテンツをご紹介

お客さんのカバンはこれ!

空港職員になってお客様のカバンをお預かりください。カバンの特徴や持ち主の身体的特徴を関連付けて覚え、記憶力や注意力、集中力の向上を目指すトレーニングです。

大きい値はどれ?

どちらの数値(値)が大きいでしょうか?数字や簡単な数式を比較し、より大きな方を選択することで、実行機能向上を目指すコンテンツです。

左手、右手

左手?右手?果たしてどちらの手でしょうか?画面に表示されている手が左右どちらの手か答える、視空間認知能力向上を目指すコンテンツです。

春のお出かけにぴったり!春のキャンペーンでお得に新アトラクションを体験!

RED° TOKYO TOWERでは、2025年3月7日(金)から4月6日(日)までの期間、春のイベント「RED°春キャン」を開催し、「ファミリー割」などのお得なキャンペーンを実施いたします。新アトラクションは、ファミリーでワイワイ楽しみながら健康を増進するコンテンツが盛りだくさん。新アトラクションをお得に楽しめるこの機会をお見逃しなく!

ファミリー割

小・中学生のお子様3名以上をお連れのグループを対象に、RED°/ナイトパスポートの料金をお一人様500円引きでご提供いたします。ママ友やパパ友などを誘って皆で一緒にお出かけしよう!

[注意事項]

※ご利用の際は、お子様(小・中学生)の生年月日が確認できる身分証をご持参ください。

※RED° TOKYO TOWER窓口での購入にのみ適用となります。事前に購入済みのチケットへの適用はいたしかねます。

※RED°パスポート、ナイトパスポートのみ割引対象となります。

※他割引・キャンペーンとの併用は不可となります。

※ご購入後の割引適用・払戻し等は出来かねますのであらかじめご了承くださいませ。

《RED° TOKYO TOWERとは》

「RED°」ブランドのメインプラットフォームとして、TOKYO/JAPANのアイコンである東京タワー内に日本最大規模となる次世代エンタメテーマパークを2022年4月に開業。最新のゲームタイトルをプレイしたり、世界最先端のXR技術を搭載したスタジアムで大会やイベントを楽しんだりと、あらゆる場面で遊びを詰めこんだ「異次元のエンタメ体験」を提供する空間を追求。東京タワーから日本全国へ、そして世界へRED°の世界観を発信していきます。

https://tokyotower.red-brand.jp/

TEGは、東京タワーを拠点に、IPとファンをマッチングする事業を展開する会社です。「RED°」(レッド)ブランドを用いて、東京タワー内のテーマパーク運営やIPコンテンツ事業などを手掛けており、東京タワーに2022年4月グランドオープンした施設「RED゜TOKYO TOWER」は、最先端テクノロジーを搭載した体感型ゲームから、小さなお子様でも楽しめるボードゲームまで揃えた新体験テーマパークとなっています。また、オフラインの施設開発やデジタルプラットフォームの構築を、「RED°」ブランドのもと推進。日本と世界、発見と熱狂をクロスオーバーさせながら、ライフスタイルを拡張する多様な体験を描いていきます。

公式サイト:https://tokyo-esports-gate.co.jp/

《EXERPLAY・EXERBRAINのご紹介》

EXERPLAY・EXERBRAINは、XR(拡張現実)技術を活用したインタラクティブ・ウェルネスケア・ソリューションです。最新のセンサー技術と大型スクリーンインタラクションを駆使し、身体・認知・情緒をバランスよく刺激するアクティビティを提供します。KIUMTECHは、幼児から高齢者まであらゆる世代が楽しく体を動かし、健康的な生活を続けられるよう支援する企業です。革新的な技術と多彩なコンテンツを通じて、年齢や国境を超え、より多くの人々が共に楽しみ、成長できる場を広げています。

関連記事

ペイクラウドホールディングス株式会社(東証グロース:4015)の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン(本社:東京都中央区、代表取締役社長:林 秀治、以下「バリューデザイン」)は、飲食や小売など店舗ビジネスを展開する法人向けに、店舗の再来店を促進するクラウド型独自Pay(ハウス電子マネー)発行サービスを提供しており、この度、ワイド画面で視認性が高く、新紙幣にも対応したシステムギア株式会社(本社:大阪市西区、代表取締役:岸上 新弥、以下「システムギア」)が提供する電子マネーチャージ機の取扱いを開始したことをお知らせいたします。

現在、バリューデザインでは、主にスーパーや飲食店へクラウド型独自Pay(ハウス電子マネー)発行サービスを提供しており、電子マネーへのチャージ手段として電子マネーチャージ機の活用を推進しています。電子マネーチャージ機は、レジ対応の時間を短縮しレジの混雑を緩和することから、店舗オペレーションの効率化に欠かせないツールとなっています。

バリューデザインでは、安定的な電子マネーチャージ機の供給を目的にラインナップを拡大しており、今回、電子マネーチャージ機「ADC-600EX」の取扱いを開始しました。操作をしやすいワイド画面が特徴の本チャージ機は、視認性も優れていることから、高齢者も多く利用するスーパーマーケットやドラックストア、ホームセンター等での利用に向いています。シニア会員向けのチャージキャンペーンなどを実施する際も、ワイド画面で分かりやすく、スムーズな操作を促せます。

■期間限定!キャンペーン特別価格で提供

取扱い開始にあわせ2月25日~3月31日までの期間限定で、「ADC-600EX」を特別価格で提供するキャンペーンを実施します。なお、2025年3月4日~7日の4日間、東京ビッグサイトで開催される流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2025」(https://messe.nikkei.co.jp/rt/)のバリューデザインブース(小間番号:RT2409)では、「ADC-600EX」の展示もおこないます。この機会に是非ご検討ください。

チャージ機種:システムギア「ADC-600EX」

対象期間:2025年2月25日~2025年3月31日

※キャンペーン特別価格の適用は、対象期間中のお見積もり提示が条件となります。

※チャージ機の導入にあたっては、別途保守費用等が生じます。

バリューデザインは、今後も店舗のキャッシュレス化による業務効率化を支援するため、独自Pay周辺サービスの提供にも取り組んでまいります。

■システムギア電子マネーチャージ機について(https://www.systemgear.com/)

レシート発行機能を搭載。大型の液晶パネルで直感的に操作できるインターフェースデザインながら、アンカー工事などが不要で設置場所を選ばないコンパクトサイズです。

■独自Payについて

「独自Pay」は、店舗が加盟店として参加するクレジットカードやコード決済等の汎用決済サービスとは異なり、店舗が独自のデジタル会員証(スマートフォンアプリ等)を発行して、独自の決済サービス(プリペイドやポイント等)を発行したり、汎用決済サービス(銀行口座やクレジットカード等)を登録して店頭決済をおこなったりするキャッシュレスサービスです。店舗がキャッシュレスサービスの主体者となるため、店舗のメリットが大きく、汎用決済サービスに比べて大きな会員特典の提供が可能となるため、会員のリピート促進に効果を発揮します。

<株式会社バリューデザイン 会社概要>

会社名:株式会社バリューデザイン(ペイクラウドホールディングス株式会社の100%子会社)

所在地:東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL:https://www.valuedesign.jp/

設立:2006年7月

代表者:代表取締役社長 林 秀治

事業内容:キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」、

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・独自Payの導入効果を高めることに特化した、SaaS型のデジタルマーケティングツール「Value Insight」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

関連記事

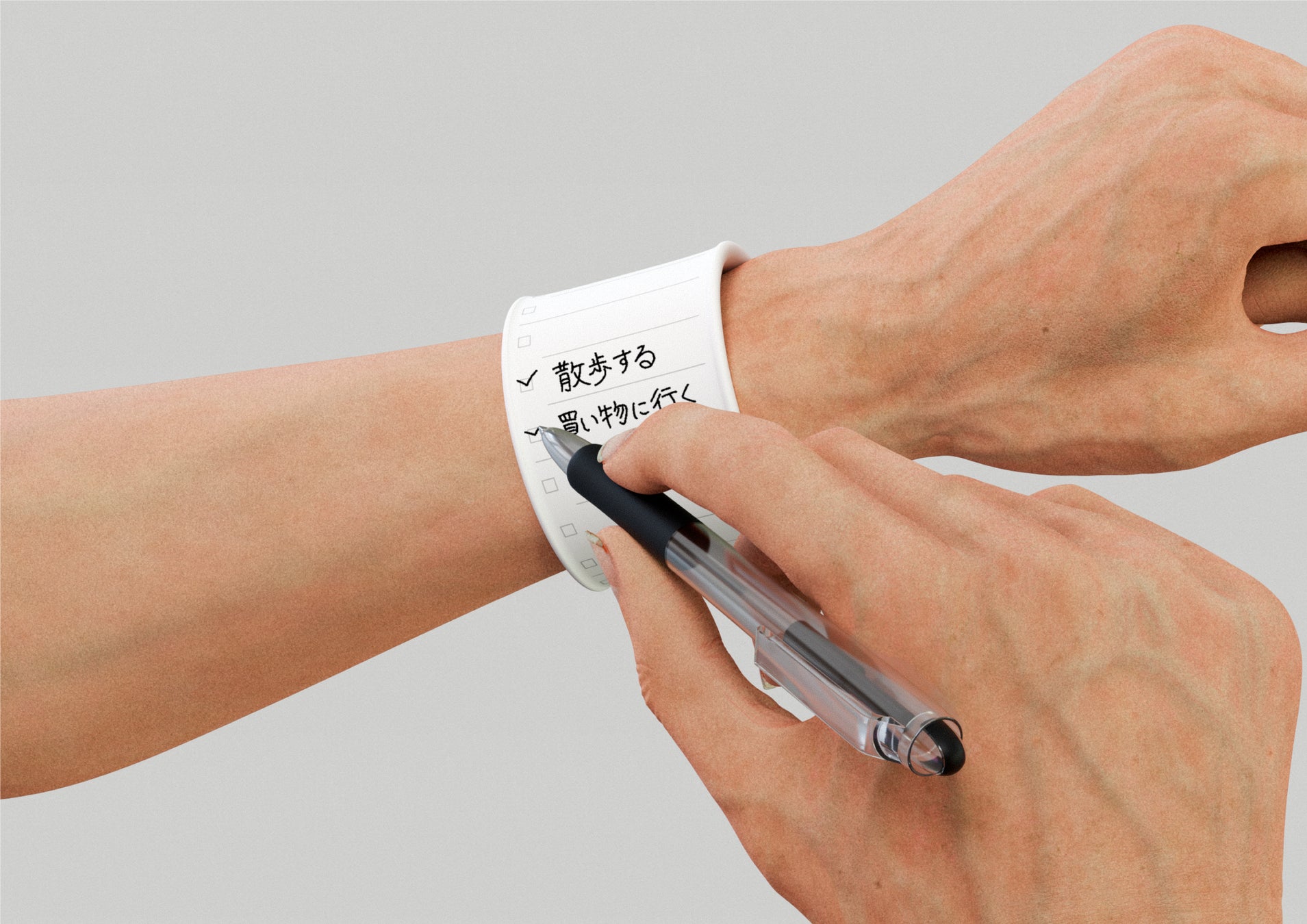

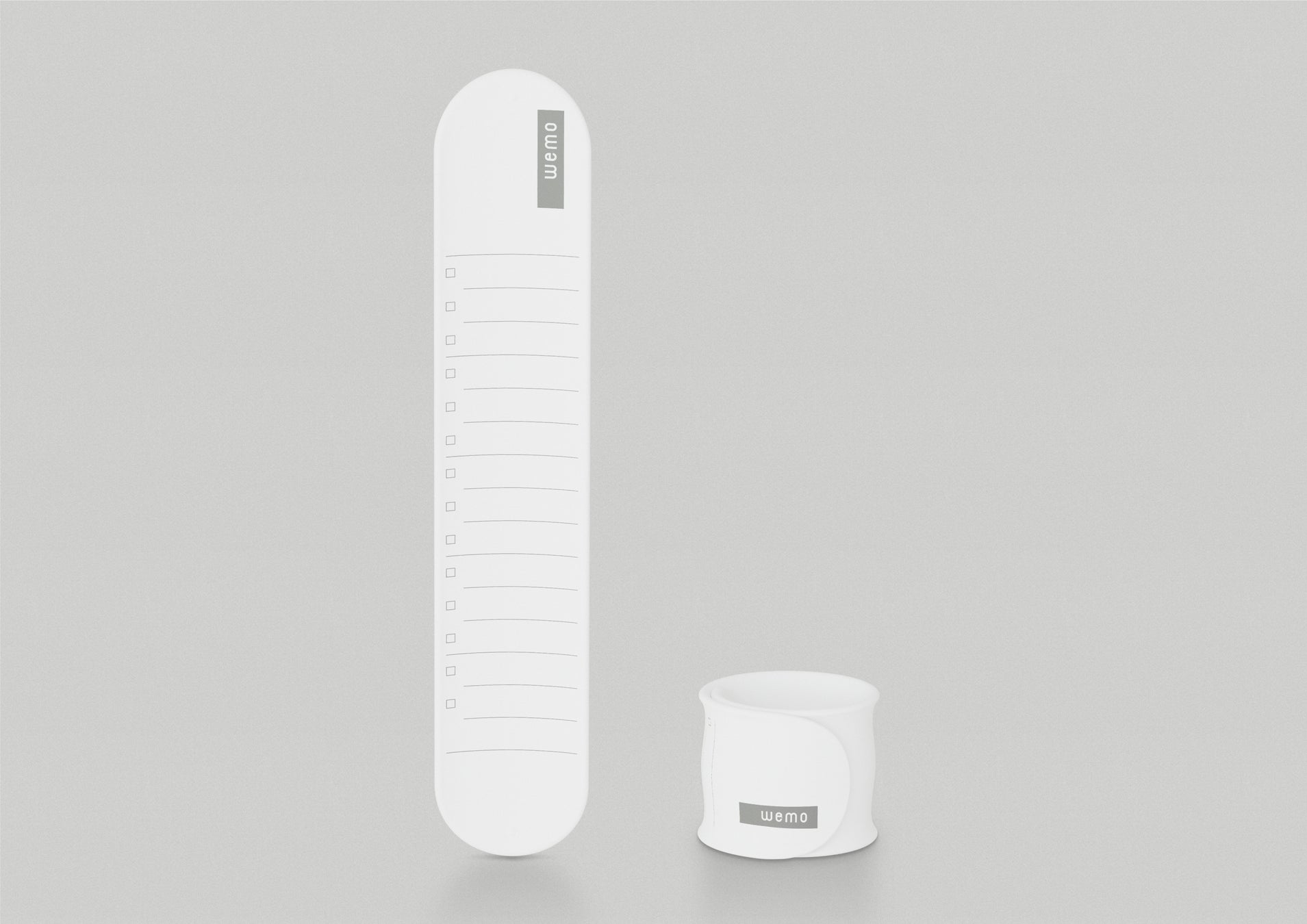

2月25日(火)より、wemo®公式オンラインストアにて予約受付を開始

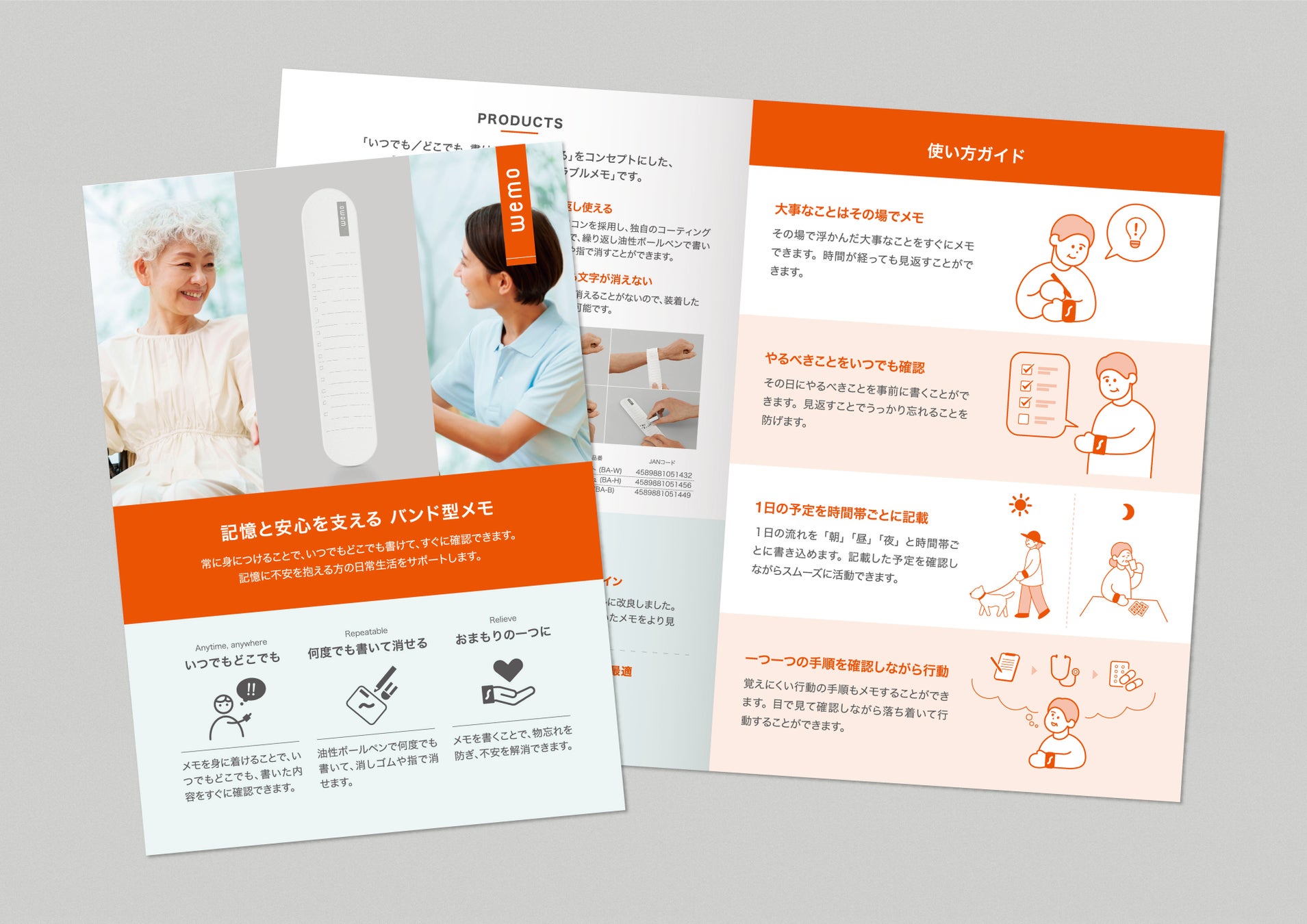

株式会社コスモテック(本社:東京都立川市、代表取締役:高見澤友伸)は、累計販売数100万本を超えるウェアラブルメモ「wemo®(ウェモ)」の新モデルとして、2025年3月7日(金)より「wemo®バンドタイプ アクセシブルモデル」を発売します。発売に伴い、2月25日(火)より「wemo®バンドタイプ アクセシブルモデル」の予約受付を開始します。本製品は経済産業省が推進する「オレンジイノベーション・プロジェクト」の一環として認知症当事者および介護者と共同開発した、軽度認知障害(MCI)及び初期認知症、注意欠如・多動症(ADHD)の方向けの特別なwemo®です。

日本では高齢化の進行に伴い、認知症および軽度認知障害の方が年々増加しています。2040年には約1,200万人に達すると推計されており、認知症になってからも自分らしく暮らし続けられる社会の実現が求められています。

そうした中で、当社は認知症の方の「忘れること」への不安を少しでも減らし、毎日を安心して過ごせる方法を模索。そしてたどり着いたのが、記憶のストレスを軽減することを哲学とするウェアラブルメモ「wemo®」の活用でした。

「wemo®バンドタイプ アクセシブルモデル」は、認知症当事者・介護者の皆さまと共に開発した、記憶のサポートツールです。認知症の進行を遅らせるには、日常生活の中で「自分でできること」を増やし、主体的に行動できる環境を整えることが大切であるとされています。このwemo®は単なるメモではなく、ご自身で予定を管理し、毎日をより前向きに過ごしていただくためのパートナーになるような製品として開発。ボールペンで何度書いても消せるという従来のwemo®の特徴はそのままに、認知症当事者や介護者の声をもとに工夫を重ねました。

デザインには、1日の流れを「朝・昼・夕方・夜」など時間ごとに区切りやすい罫線を採用。1日の予定や大事なことを振り返ることができます。また、やり忘れを防ぐことができるチェックボックスも配置しています。さらに「ロゴがあると、何のためのものか考えすぎてしまう」という声を受け、ロゴは目立たないようライトグレー色とするなど、見やすさを優先しました。

wemo®シリーズに初めて触れていただく方でも迷わず使えるよう、「使い方ガイド」も付属します。今後も「いつでも、どこでも、書ける、思い出せる」を基本理念とし、ユーザーの皆様の記憶するストレスを軽減できる商品の開発を続けて参ります。

記憶と安心を支える 「wemo®バンドタイプ アクセシブルモデル」

wemo®バンドタイプ アクセシブルモデルは、従来のwemo® バンドタイプの機能性はそのままに、認知症当事者や介護者の方々の意見をもとに改良を行いました。従来のwemo® バンドタイプの特長である 「常に身につけておけることで、すぐにメモができる」「ふとした瞬間に書いた内容が目に入って思い出せる」 という機能性をそのままに、認知機能に不安を抱える方でも使いやすいデザインになっています。

時間帯ごとに物事を整理しやすい罫線を採用

「1日の中で何をいつする必要があるのかを、すぐに思い出せると便利」という声を受け、1日の流れを「朝・昼・夕方・夜」など、時間帯ごとに整理しやすい罫線を採用。その時間にやるべきことをすぐに確認できるようにしました。

やり忘れを防ぐためのチェックボックスを配置

「心配で何度も家族に聞いてしまう」という悩みを和らげるために、やるべきことを一つずつ確認しながら進められるようチェックボックスを配置しました。

視認性を重視した、使用者に優しいデザイン

従来のロゴやデザインに対して「何のためのものか考えすぎてしまう」という意見を受け、ロゴを控えめなライトグレー色に。罫線もできるだけ目立たないようにするなど、シンプルで視認性の良いデザインを採用しました。

介護者と当事者をつなぐ、wemoの活用法

介護者や支援者が1日のスケジュールや買い物リストをwemoに書き込み、認知症の当事者に装着してもらうことで、大切な予定やお願い事を簡単に共有できます。

使い方ガイドも付属

wemo®シリーズを初めて使う方でも迷わず使えるよう、「使い方ガイド」が付属します。

イラスト付きで利用シーンをわかりやすく説明しており、使い方に迷ったときは何度でも見返すことが可能です。

商品概要

製品名:wemo®バンドタイプ アクセシブルモデル

発売日:2025年3月7日(金)※ベージュについては、3月17日より販売開始いたします。

製品サイト:https://www.wemo.tokyo/product-band-accessible

本体価格:1,320円(税込)

サイズ:W45×H238×D8(mm)

カラー:ホワイト、ブルー、ベージュ

材質 : シリコン

販売場所:wemo®公式オンラインストア

wemo® バンドタイプとは

「いつでも/どこでも、書ける/思い出せる」をコンセプトにした、腕に巻いて使用できるメモ「ウェアラブルメモ」です。素材にシリコンを採用し独自のコーティングを施すことで、油性ボールペンで書いて、消しゴムや指で消すことができ、何度でも使用できます。濡れても消えないため屋外や水中での作業にも使用できます。大切なことを忘れないために手や腕にメモを書いてしまう、せっかく取ったメモを紛失してしまう等「記憶に対する物理的/精神的なストレス」を軽減するために誕生しました。肌に直接メモしている看護師さんの手をみかけたことがwemo開発のきっかけです。美しい手に書かざるを得ない状況を何とかしたい、その一心でデザインしました。wemoバンドタイプは「日本文具大賞 機能部門優秀賞」や「グッドデザイン賞」をはじめ国内外のアワードを多数受賞いたしました。

急速に高齢化が進展している日本では、認知症及び軽度認知障害の人の数は2040年には約1,200万人に達し、65歳以上の高齢者の約3.3人に1人を占めると推計されています。

(参考:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/dementia/dementia.html)

認知症になってからも自分らしく暮らし続けられる「共生」社会の実現を目指し、認知症の人が主体的に企業や社会等と関わり、認知症当事者の真のニーズをとらえた製品・サービスの開発を行う「当事者参画型開発」の普及と、その持続的な仕組みの実現に向けた取組を推進する経済産業省主催のプロジェクトです。

認知症当事者が企業の開発プロセスに「参画」し、企業とともに新しい価値を生み出す「共創」を行うことで、当事者の真のニーズに合致する質の高いソリューション創出を目指します。

展示情報:Care Show Japan 2025に出展いたします

2025年2月26日(水)〜28日(金)に東京ビッグサイトで開催される「Care Show Japan 2025」で、wemo®バンドタイプ アクセシブルモデルを展示いたします。商品を試用することも可能ですので、ぜひお立ち寄りください。

URL:https://www.care-show.com/

小間番号:1G-28

株式会社コスモテックについて

粘着シート・テープなどの開発、製造、加工、販売を行う「機能性フィルムメーカー」。高分子技術と加工技術を組み合わせた複合技術により、顧客要求に基づいた新たな機能性フィルム開発を行い、総合的なソリューションを提供しています。少量・ニッチな開発を得意としており、顧客ニーズに基づいて最適な配合・形状を決定し、少量試作から迅速に対応を行います。

会社名:株式会社コスモテック

本社:〒190-0022 東京都立川市錦町5-5-35

代表者:代表取締役 高見澤 友伸

事業内容:粘着製品の印刷・加工・開発および製造販売、粘着シート・テープの開発および製造販売、印刷インクの開発製造、転写シール(熱・溶剤・感圧)の開発および製造販売、それらに関するコンサルティング

URL:https://www.cosmotec.ne.jp/

関連記事

(参考:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/dementia/dementia.html)

認知症になってからも自分らしく暮らし続けられる「共生」社会の実現を目指し、認知症の人が主体的に企業や社会等と関わり、認知症当事者の真のニーズをとらえた製品・サービスの開発を行う「当事者参画型開発」の普及と、その持続的な仕組みの実現に向けた取組を推進する経済産業省主催のプロジェクトです。

認知症当事者が企業の開発プロセスに「参画」し、企業とともに新しい価値を生み出す「共創」を行うことで、当事者の真のニーズに合致する質の高いソリューション創出を目指します。

小間番号:1G-28

本社:〒190-0022 東京都立川市錦町5-5-35

代表者:代表取締役 高見澤 友伸

事業内容:粘着製品の印刷・加工・開発および製造販売、粘着シート・テープの開発および製造販売、印刷インクの開発製造、転写シール(熱・溶剤・感圧)の開発および製造販売、それらに関するコンサルティング

URL:https://www.cosmotec.ne.jp/