業界初 定年退職者向け福利厚生サービス シニアism.(TM)サブスクサービス開始。話題の男性シニアメイクアップ・スタイリング講座から

2022/7/12

定年退職後のパーソナルライフを応援し、人生100年時代に向け 企業の福利厚生充実へ 企業会員10社限定受付

| 65歳からの働き方改革を掲げるマイインターン株式会社(代表取締役CEO:西村英丈)は、 千代田区在住及び千代田区内組織に勤める層(関係人口) に向けて 、 シニア ism.(TM)(シニアの流儀).ライフスタイルプログラムを開催し、 日本の中心、 千代田区からシニアに対するイメージを塗り替え、 日本を元気にしていきます。 |

| マイインターン株式会社(本社:東京都文京区、 代表取締役CEO:西村英丈)は、 千代田区在住及び千代田区内組織に勤める層(関係人口) に向けて 、 シニア ism.™(シニアの流儀)ライフスタイルプログラムを開催し、 日本の中心、 千代田区からシニアの流儀を発信し、 シニアに対するイメージを塗り替え、 日本を元気にしていきます。 マイインターン株式会社は、 日本の若手人事コミュニティーOneHR(コミュニティメンバー1300名)の共同代表の西村英丈が起業した会社であり、 企業人事では解決しきれなかった定年退職者世代の活性化に挑み、 「65歳からの働き方改革」を掲げ、 事業運営をしております。 【社会課題とサービス内容】 毎年100万人に及び定年対象者の「働きたくても働けない」「地域参画したくても参加することができない」といった60%以上にも及ぶ声を社会課題と捉え、 シニアのニーズに応える形でシニア ism.™(シニアの流儀)プログラムとして美容・ファッション・料理などのパーソナルライフや地域参画やボランティアやメタバースなどのソーシャルライフのカテゴリーのサブスク企画を今後展開していきます。 その第一弾として、 ミドル・シニア世代の男性に向けたメイクアップとスタイリングの講座となります。 講師は、 多くの著名人のメイクアップを手掛ける高橋貢さん、 ハナエモリブランドのクリエイティブディレクターを経て、 独立後、 ウェディングドレスのスタイリングで経済産業大臣賞を受賞するなど世界的に活躍するデザイナー天津憂さんをお迎えして無料で実施します。 ミドル世代・シニア世代の男性に向けて、 『これまで身近なものでなかった美容(化粧)、 ファッション(着こなしスタイリング)に対し、 新たな価値観をもって定年退職後の人生に前向きな一歩を繰り出してほしい 』そんな思いをもって、 千代田区で開催し、 シニア ism.™(シニアの流儀)ライフスタイルプログラムをキックオフします。 学校卒業から定年までに働いた時間が約11万時間といわれ、 他方、 定年後の自由時間はそれと同じく、 11万時間あるといわれており、 ライフスタイルプログラムの提供を通じて、 その11万時間の充実を図ります。 |

https://prtimes.jp/a/?f=d103993-20220701-cebfaacd3ed9522ede817eab285ebbff.pdf

また、 同時に一般社団法人シニアism. を立ち上げ、 多くのミドル・シニア世代の声を集め、 男性に限らず、 ミドル・シニア世代の女性を対象とした企画も開催するとともに、 法人企業毎の定年退職者に向けた福利厚生サービスとして法人会員企業(10社限定:特別価格)を募集致します。

https://prtimes.jp/a/?f=d103993-20220701-85235e3e84538c3885700ee4d15ca466.pdf

https://prtimes.jp/a/?f=c-103993-2022070117-e871597e8da84c14464ca34085be7dce.pdf

【第一弾 男性ミドル・シニア世代×メイクアップ・スタイリング講座という切り口をとった背景】

ダイバーシティを進めていくなかで、 男性らしさや女性らしさというジェンダー意識がベースにあり、 例えば、 男性の育休などもなかなか人事制度の運用上、 ハードルがまだまだ高い現実もあります。

男性らしさが求められてきた社会において、 そこが障壁となり、 世代間での価値観のひずみが生じ、 なかなか、 企業として、 多様性をかかえるも、 現場でその運用が進まないという課題があります。 これまで、 女性が男性らしさを取得する形(女性管理職比率の向上)などが主流でしたが、 一方、 男性が女性らしさを取得するアプローチはなかったに等しく、 男性が女性らしさを取得する(下記:ケアリングマスキュリニティ)ということも、 日本社会のダイバーシティを進める上のひとつの促進要因であるといえると思っております。

男性シニア×メイクアップ、 スタイリングというひとつの切り口を通じて、 シニアの活性化をしていくなかで、 ひいては日本社会のダイバーシティ促進を進めていけるものと考えております。

※ケアリング・マスキュリニティについて

EUの政策において、 男性の変化を促すための方法が、 「[男らしさ]」 そのものを否定するのではなく、 従来の男性のあり方に替わる新しい男性のあり方を推奨するというアプローチである。 そうした政策におけるキーワードとして近年盛んに EU 内で使用されているのが 「ケアリング・マスキュリニティ=ケアする男性性 ([caring masculinitiy])」という概念である。

【社会的効果】

・シニアのイメージを刷新するとともに、 シニア世代の「働きたくても働けない」「地域参画したくても参加することができない」といった世代の60%以上の声に対して、 本サービス:シニアism.™ライフスタイルプログラムを通じて、 その悩みを解決し、 ミドル世代含めて「歳をとっても怖くない、 楽しい」世界を作っていきます。

・近年、 ひとり暮らし高齢者の増加や、 地域を支える町会・ボランティアの高齢化に伴う地域福祉活動の担い手不足などが課題となる中で、 本企画を通じて地域福祉の活動に参加するシニア世代を増やしていきます。

・また、 加齢に伴う心身の活力(筋力や認知機能等)の低下が進行し、 「フレイル (虚弱)」状態になると、 要介護状態へと進む危険が高まりますが、 本企画を通じて住み慣れた地域内のシニアのコミュニティを形成していくことで早期のフレイル対策につなげていきます。

・本企画の実施内容について、 幅広く周知をしていくことで日本の中心地千代田区で実施した効果を、 日本全国津々浦々で実施していき。 年齢をかさねることに対して前向きな明るい気持ちをもって頂けるように致します。

・また、 副次的な効果として、 千代田区内の外部リソースとして千代田区内の企業に勤めるシニア予備軍の参画も促していくこと企業間の連携も通じた地域多職種連携の布石を築きます。

【代表者コメント:マイインターン株式会社代表取締役CEO西村英丈】

65歳からの働き方改革をかかげるマイインターン株式会社は、 映画「マイインターン」のような世界観を日本に作っていきたい、 そんな思いからスタートした会社となります。 映画マイインターンとは、 「Experience never gets old(経験というものは一生枯れることはない)」というコンセプトで定年退職をしたロバートデニーロ演じるシニアがその知恵や経験や立ち振るまいを存分に発揮し、 若い世代に受け入れられ、 双方に良い効果が生まれるストーリーとなっております。

私は、 OneHR(企業の人事部に所属するものが所属する企業横断型の団体:コミュニティメンバー1300名)の共同代表(ボランティア活動)の活動を通じ、 サステナブルなキャリア(HR版SDGs:組織とがサステナブルに成長するための経営者・人事部に向けた共通の開発目標)を議論してきたなかで、 年間100万人に及ぶ定年退職者の「定年退職後どう過ごしていいかわからない」といった声に対して、 なかなかアクションをとれずにいました。

それは、 企業内人事のミッションが採用から定年までのタームに対してのアプローチが中心であったことや定年退職者の一部の方への顧問としての活躍機会提供にとどまっていたということがあります。 他方、 年間100万人の定年退職者の「働きたくても働けない」「地域活動に参加したくても参加できない」といった数多くの声にふれてきました。 そういった社会課題を解決すべく、 会社を立ち上げ、 アプローチしてきました。

地域の社会福祉協議会や図書館などにいくと、 地域の催しもの情報が充実しているのですが、 チラシでラックにおかれていて手に取るも、 いざ行きたいと思ったときにはその催しがすでに終了していたり、 せっかくの情報がひとりひとりの手に行き渡っていないという現状もあります。

定年退職後の平日5日間の暮らしを、 2日は仕事、 3日は地域参画のように個々人が自由に組み合わせられるようなものにしていければと思います。

今後、 雇用情報、 地域の催し情報、 そして、 新たな一歩を踏み出すためのプログラム提供を整え、 定年退職者を主語とした時に必要なタイミングで必要な情報が取得できるよう現在点在する情報を纏めてお届けしていきます。

シニアに対する、 いわば年齢からくる、 過小評価を失くすために、 第一弾はこれまで身近なものでなかった美容(化粧)、 ファッション(着こなしスタイリング)について一緒に考えていただくことで、 新たな価値観をもって定年退職後の人生に前向きな一歩を繰り出す人を応援するとともに千代田区内のシニア層のコミュニティーを形成していき、 全国に展開を図っていきます。

※「シニア ism.™ 」とは、 <現役シニア>と<シニア予備軍>が共に英知を結集し、 新しいシニア ライフ『第二の現役人生』を闊歩することを目的とした取り組みです。 ソーシャルライフもパーソナルライフも充実したシニア ライフを送れるように、 プロフェッショナルがアドバイスしながら、 様々な角度から個々のライフスタイルの 充実、 人々の交流を図りながら、 人生 100 年『第二の現役人生』を応援します!!

全国津々浦々で展開していきます。 各都道府県におけるアンバサダーを募集します。

【マイインターン株式会社代表取締役CEO 西村 英丈 略歴】

1982年生まれ。 東京都出身 2005年東京理科大学卒業後、 約70ヶ国/地域で事業展開をするグローバルメーカーへ入社。

採用戦略立案、 タレントマネジメント企画立案、 グローバル幹部人材開発プログラム立案・実施、 ジョブ型人事制度シフトへの役割評価グロー バルプロジェクト推進、 シニア世代のセカンドキャリア支援企画立案、 グローバル人事戦略立案等の幅広い人事経験を有する。

2009年より2014年まで最年少でアジアリージョンの人事責任者としてシンガポールに駐在し約5年に亘り、 新興国市場の人材マネジメントを推進し、 日本帰国後、 各種働き方改革プロジェクトを推進。 また、 人事業界の有志1300名のコミュニティを有するOneHRの共同代表として、 経産省、 大企業、 スタートアップ企業の人事部門内のメンバーと、 HR版SDGsを策定し、 次世代人事部モデルとして、 メディアにも取り上げられる。

その後、 HR分野のデータ活用の推進をする一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアムの理事に就任。 現在に至る。 その他、 人事業界の有志1300名以上がコミュニティメンバーとしているOneHR共同代表、 一般社団法人日本バングラデシュ協会理事。 東京ビエンナーレのエリアディレクターを務める。

著書に「トップ企業の人材育成力」(さくら舎・共著)、 「弁護士・社労士・人事担当者による 労働条件不利益変更の判断と実務 ー新しい働き方への対応ー(新日本法規・共著)」がある他、 オルタ ナやサステナブルブランドジャパンのコラム連載や「サステナビリティに果たす人事部門の役割」、 「定年の概念を乗り越える、 人生100年時代 のシニア雇用」の執筆等がある

【会社概要】

・会社名:マイインターン株式会社

・事業内容:

毎年100万人に及び定年対象者の「働きたくても働けない」「地域参画したくても参加することができない」と

いった60%以上にも及ぶ声を社会課題と捉え、 シニアのニーズに応える形でシニア ism.™(シニアの流儀)

プログラムとして美容・ファッション・料理などのパーソナルライフや地域参画やボランティアやメタバースな

どのソーシャルライフのカテゴリーで企業及び個人会員へサブスクプログラムを提供

・会社HP: https://www.myintern.co.jp/

【本件に関するお取い合わせ先】

マイインターン株式会社 CMO兼広報担当 鈴木ロミ

e-mail: info@seniorismjapan.com

【本件に関するお取い合わせ先】

マイインターン株式会社 CMO兼広報担当 鈴木ロミ

e-mail: info@seniorismjapan.com

2022/7/12

ケア21の介護付き有料老人ホーム第一号施設が2022年7月1日より始動

株式会社ケア21(大阪市/代表取締役社長 依田 雅)は、 ケア21の介護付き有料老人ホーム「プレザン」シリーズに、 ハイクラスブランド「プレザンリュクス」が満を持して誕生、 第1号施設が、 東京都港区南青山の地に2022年7月1日より始動します。 ケア21が培ってきた介護ケアのノウハウを最高品質のサービスに昇華し、 洗練されたミニマルな美空間とともに、 ハイクラスを知り尽くした方々へ贈る最高のおもてなしとコンフォタブルな暮らしを享受いただくサービスを提供してまいります。

● こころ穏やかに 、 五感も満たされ自然体でいられる場所

洗練された表参道界隈とは対照的に緑が多く美術館や歴史あるお屋敷が並ぶ成熟した街、 南青山。 少し足を延ばせば大使館や有栖川宮公園など、 自然と国際色豊かな広尾と接しています。 数多の経験をつまれた品格ある方々へおもてなしの心とともに最高のサービスを享受いただける

「プレザンリュクス南青山」を開設します。 洗練された場所と品格漂う美空間で、 ミニマルな暮らしを実現させたい方々へ、 個々人のライフプランに合わせた質の高いサービスを提供してまいります。

● こころ満たされる快適な暮らしを実現する上質で 手厚いサービス

1. 上質な コンシェルジュサービス

ご入居者様のご相談やご要望をお伺いしながら、 ご相談内容に合わせた必要なサービスを提案してまいります。 安心して外出していただくために、 同行サービスをはじめ、 アクテビティの手配や病院、 リハビリやチケット、 レストランなどの予約代行サービス、 お部屋のオーダーメイド対応やICT機器の設定など、 快適に暮らしていただくためのさまざまなご要望にお応えしコーディネイトしてまいります。

2.専属医師による居室への往診など安心の医療体制

クリニックの医師が専属医として居室を往診します。 診察のみならず、 予防的な観点からの健康相談など承ります。 (内科だけでなく皮膚科などの専門医の往診も可能)また、 朝食から夕食まで看護師も常駐し介護職、 理学療法士、 各医療機関や薬局とも連係しチーム体制でご入居者様の健康を支えてまいります。 加えて、 理学療法士も常駐しており、 ケアプランに基づき機能訓練プログラムを作成し、 ご入居者様の健やかな身体の機能維持のためご入居者様と一緒に訓練に取り組んでまいります。

ターミナルケア(看取り)までの対応が可能です。 スタッフや医師・看護師が一丸となり、 ご入居者様だけでなく、 ご家族にも納得いただけるよう尊厳ある暮らしのサポートを行ってまいります。

3.手厚い2:1の職員体制で、 介護のプロが24時間サポート

介護の有資格者がご入居者様の尊厳を守りながらきめ細やかなケアを24時間体制で行います。 プライバシーに関わるケアについては、 同性介助を行い心身ともにリラックスしていただけるようサポートしてまいります。 ご入居者様のご要望を第一に考え、 介護職員1名につきご入居者様を2名担当することで、 より細やかな介護サービスを提供してまいります。

4.ICT導入

全居室にはFree Wi-Fiとタブレットを完備し、 お食事のご案内、 ご予約から、 コンシェルジュへのご用命、 インターネットの活用など、 日々の暮らしをより快適にするために直観的かつ迅速にご要望を伝えていただけるよう、 専用アプリケーションソフトウェアも開発しました。

また、 ベッドには、 眠りスキャン*見守りセンサーを導入しており、 ご入居者様の心拍数や呼吸数など入眠データを記録し、 健康管理の重要データとして活用してまいります。 アラートが出た際には、 医師と看護師、 介護スタッフが連携し即座にご入居者様へ対応できる体制を構築しました。 その他、 当社独自の介護記録システムと合わせて日々記録されるデータを元に、 医療や介護などさまざまな場面や、 日々の生活リズムを作っていく上で参考にすることで、 ご入居者様の持続可能な健やかな心と身体づくりを目指してまいります。

*眠りSCANは、 パラマウントベッド株式会社の商標または登録商標です。

●お気に入りの場所で過ごす楽しいひととき

プライベートルームとなる居室は、 壁面に壁かけTVが掛けられており、 ミニマルな空間ながら車いすが楽に出入りできる広い引き戸扉など、 快適に暮らしていただける工夫がされております。 また、 大切なプライベート空間をより心地よく暮らしていただけるようお好みに合わせてリフォームしていただけます。 ベースとなるリフォームプランを4パターンご用意しており、 細部のアレンジにも対応できるようご提案いたします。

こころもほぐれるバスタイムは、 ご希望の時間帯にお一人ずつご入浴いただく個浴に対応しています。 お好きな入浴剤などで自分だけのバスタイムをリラックスしながら楽しんでいただけます。

各フロアによって四季が織りなすインテリアを採用しており春夏秋冬をフロア内でも感じていただけるようこだわりました。 各フロアには、 ご入居者様が集い語らう場やアクティビィティなどを行う場として、 リビングルームを設けております。 心を豊かにするひとときをお気に入りの場所で過ごしていただけます。

● 和・洋の専属シェフによるハーモニーを楽しむ レストラン「ラトリエ和楽」

無農薬・無添加の原料の食材やオーガニック食材にこだわり、 季節に応じた旬の食材も取り入れながら常駐している和・洋の専属のシェフが心を込めて手作りしています。 朝・昼・夜と提供される毎日のお食事は、 居室のタブレットよりお好みのお食事を選択していただくことができます。

また、 グランドメニューもご用意しており、 選択いただく食事以外にもお好みのお食事を選んでいただくことや、 お酒を嗜みながら酒肴も楽しんでいただけます。 (※別途料金)また、 食材の形状は、 各個人の咀嚼状況に合わせ、 きざみ食やミキサー食などにも対応し提供します。

ラトリエ和楽では、 大切なご家族との記念日にも対応できるようキッチン付きのファミリールームをご用意しており、 こだわりの食材などリクエストに応じたコース料理や会席料理など専属シェフによるオーダーメイドの料理の数々を提案し、 会食の用途に合わせたセッティングとともに大切なひとときを提供します。

●ご利用料金等

◆【月額利用料】1,041,200円 (入居一時金0円の場合) ※入居一時金プラン有り。 ご相談ください。

◆7月の見学会開催決定!プレザングリュクス南青山の詳細はこちら

https://www.tanoshii-ie.jp/luxe/minamiaoyama/

【株式会社ケア21について】

訪問介護事業からスタートしたケア21は、 介護、 医療、 障がい者(児)支援、 教育・保育、 暮らし・文化の分野で全国に469サービス拠点(ケア21グループで580サービス拠点)を展開しています。 東証スタンダードへ上場し、 100年続くいい会社を創ることを目指し、 人財を育成しながらご利用者様へまごころと優しさのこもった、 最大ではなく最高のサービスを提供しております。 少子高齢化社会を支える総合福祉企業として、 社会に貢献してまいります。

【会社概要】

社 名 : 株式会社ケア21 東証スタンダード上場 証券コード2373

大阪本社 : 〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目2-2 近鉄堂島ビル10F

東京本社 : 〒101-0044 東京都千代田区鍛治町2丁目6-1 堀内ビルディング3F

代 表 : 代表取締役社長 依田 雅

設 立 : 1993年11月

資 本 金 : 1億円

連結売上高: 363億6,100万円(2021年10月期)

従業員数 : 7,964名 (連結従業員数 2022年2月28日現在)

事業内容 : 訪問介護 /訪問看護 /居宅介護支援 /介護付有料老人ホーム /グループホーム /デイサービス /小規模多機能型居宅介護 /福祉用具販売・レンタル及び住宅改修 /軽作業請負事業 /介護人財の教育事業並びに紹介・派遣事業 /給食・配食ダイニング事業 /医療サポート事業 /障がい者(児)通所支援・短期入所事業 /障がい者就労継続支援事業 /保育事業 /不動産事業/民間学童保育事業

【本プレスリリースのお問い合わせ先】

株式会社ケア21

広報担当 菅田

Tel 06-6456-5634 / Fax 06-6456-5642

E-mail welfare@care21.co.jp

https://www.care21.co.jp/

2022/7/13

今からでも楽しめる趣味「いきいきパズル」はおススメです。

ジグソーパズル製造販売事業を手掛ける株式会社やのまん(本社:東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F 代表取締役:矢野宙司)は2009年の発売から13年、 未だ大人気の高齢者向けジグソーパズル「元気いっぱい!いきいきパズル」の新絵柄12種を2022年7月に発売致します。 なお、 同シリーズはやのまん通信販売での限定販売商品となります。

[公式購入ページ]※通販限定商品です

https://www.yanoman.com/page/cate2_ikiiki.html

https://www.yanoman.com/products/list?category_id=724

「元気いっぱい!いきいきパズル」は高齢者の方へ向けての専用設計となっております。 脳と手先を使うことから右脳活性にジグソーパズルは効果があるといわれていますが、 それまでは施設などでも使いにくい一般製品しかありませんでした。 そこで、 当社が高齢者施設や介護施設などでのレクリエーションやリハビリテーションに使えるようにリサーチして開発した商品が「元気いっぱい!いきいきパズル」となります。 作りやすさや楽しさ、 達成感などを考慮した設計になっており、 絵柄も仲間内で話が広がりそうな観光地を中心とした 「風景」 や可愛らしい 「動物」 、 綺麗な 「お花」 などがメインになっています。

(特徴1)

台紙付きのジグソーパズルで、 台紙にはピース形状が印刷されており、 絵柄以外にもそのピース形状をヒントに組むことが出来ます。

(特徴2)

完成サイズと同じ大きさの組み立て見本が付いており、 それを見ながら組むことが出来ます。

【商品概要】

■発売日:2022年7月中旬

■商品特長:高齢者の方々のこころとからだの健康の為に介護現場から生まれたジグソーパズル

■商品シリーズ名:元気いっぱい!いきいきパズル

■ピース/種類:20、 40、 60、 96ピースの4種類/12柄

■価格(税込):単品各1100円

(C)︎Paylessimages,Inc/amanaimages

協力:「日光東照宮・陽明門」

(C)︎YONEO MORITA/NOA NOA

[公式購入ページ] ※通販限定商品です

https://www.yanoman.com/page/cate2_ikiiki.html

https://www.yanoman.com/products/list?category_id=724

会社名:株式会社やのまん

代表者:代表取締役 矢野 宙司

所在地:東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

TEL:03-3865-2930

FAX:03-3865-8529

URL: https://www.yanoman.co.jp

事業内容:ジグソーパズルと額縁、 カードゲーム、 及び雑貨等の企画・開発・製造(制作)・販売

【本件に関するお問い合わせ】

会社名:株式会社やのまん

担当者:大山毅

TEL:03-3865-2930

FAX:03-3865-8529

E-Mail:oyama397@yanoman.co.jp

2022/7/13

2025年度までに首都圏で30店舗に拡大

イオンリテールは8月1日(月)、 「イオンスタイル新浦安」(千葉県浦安市)に介護予防・リハビリのデイサービス「イオンスマイル新浦安店」をオープンします。

リハビリデイサービス「イオンスマイル」は、 「小売業のノウハウを生かし、 地域の皆さまの暮らしに密着し貢献できるサービスを届けたい」との思いのもと、 当社が取り組んでいる介護事業です。 2013年9月、 「イオン葛西店」へ初出店し、 22年6月現在で首都圏の「イオン」の店舗を中心に9店舗展開しています。

当事業は軽度介護者向けの機能訓練に特化し、 リハビリ中心の多彩な運動プログラムと運動機器、 理学療法士・作業療法士等による疾患別の個別訓練が特長です。 利用者からは「リハビリのおかげで、 以前よりも定期的に運動するようになった」と好評をいただいております。

既存9店舗の利用率も高く、 高齢者のフレイル予防のニーズも今後さらに高まる事から、 事業拡大を加速します。 このたびオープンする「イオンスマイル新浦安店」を皮切りに、 25年までに首都圏を中心に30店舗、 30年までに関東以外にも出店を目指します。

<イオンスマイルの特長>

1. リハビリ専門職の理学療法士や作業療法士、 看護師が常駐※1)

一緒にトレーニングを行う介護職員や体調管理をする看護師はもちろん、 リハビリ専門職の理学療法士・作業療法士が常駐することで、 一人ひとりの症状や目的・目標に合わせた最適なリハビリプログラムを提案します。

※1:店舗により理学療法士、 作業療法士のどちらかが常駐。

2. 介護予防包括的高齢者運動トレーニング(CGT※2)理論に基づいた最新鋭の機器

利用者の運動能力に合う機器の設定を自動で行い、 運動記録や履歴をデータベース化して管理します。 これにより、 一人ひとりに最適な運動プランやトレーニング目標をご提案することができます。

※2:東京都老人総合研究所の大渕修一先生が提唱。

3. 運動・口腔・栄養の一体的なサービス提供による介護・フレイル予防

運動機能向上だけでなく、 口腔・栄養に関するサービスも提供します。 数値評価による見える化と定期的なカウンセリングで口腔・栄養状態を管理し、 お客さまの健康を多方面からサポートします。

今後も当社は、 お買物をする場にとどまらず、 地域のお客さまの暮らしのサポートに取り組んでまいります。

【イオンスマイル新浦安 店舗概要】

名称:イオンスマイル新浦安店

所在地:千葉県浦安市入船1-4-1イオンスタイル新浦安西棟5階

オープン日:2022年8月1日(月)

定員:18名

営業時間:午前の部9時30分~12時40分、 午後の部13時~16時10分

休業日:日・祝

【イオンスマイル店舗一覧】

埼玉 イオンスマイル川口南鳩ヶ谷店(川口市)、 イオンスマイル北越谷店(越谷市)

千葉 イオンスマイル木更津朝日店(木更津市)、 イオンスマイル検見川浜店(千葉市美浜区)、 イオンスマイルノアSC店(野田市)、 イオンスマイル南柏店(柏市)、 【NEW】イオンスマイル新浦安店(浦安市)

東京 イオンスマイル葛西SC店(江戸川区西葛西)、 イオンスマイル西一之江店(江戸川区西一之江)

神奈川 イオンスマイル本牧SC店(横浜市中区)

【イオンスマイル責任者メッセージ】

イオンリテール株式会社 イオンスマイル事業部長 福部 貴康(ふくべ たかやす)

事業を始めるときに高齢者のニーズを徹底的に調査し「家族に迷惑をかけずに、 自分の力で日常生活を送りたい」や「高齢になってもずっと健康でいたい」という共通の思いあることが浮かび上がって来ました。 そこから短時間の機能訓練型デイサービスという業態になり、 『フレイル予防で健康寿命の延長』を目指してサービス提供しています。

また、 スタッフが働きやすい職場づくりにも力を入れています。 お盆休みや年末年始はしっかり休暇を取得できるよう制度を整えています。

今後もご高齢の方の健康をサポートし、 地域の活性化の一助を担ってまいります。

以上

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

イオンリテール株式会社

経営企画本部 広報部 担当:山下琳

電話:043-212-6501

2022/7/14

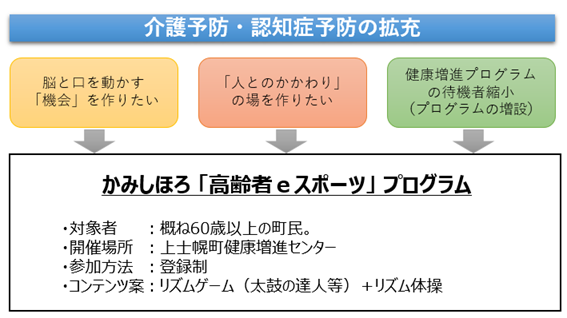

~eスポーツを活用した新プログラム創設!デジタル技術を活用して 高齢者の健康維持、 地域コミュニティ活性化を目指します~

| ~eスポーツを活用した新プログラム創設!デジタル技術を活用して、 知的活動・運動・人とのかかわりの場を創出し、 高齢者の健康維持、 地域コミュニティ活性化を目指します~ |

| 北海道上士幌町(町長:竹中 貢)、 株式会社東北海道第一興商(代表取締役社長:藤村 和成、 以下「東北海道第一興商」)、 株式会社NTTe-Sports (代表取締役社長:原田 元晴、 以下「NTTe-Sports」)は、 デジタル技術を活用した健康プログラムを提供することで、 高齢者の健康維持、 地域コミュニティ活性化を目指してまいります。 1. 本取り組みの背景・目的 上士幌町では、 「健康で安心して暮らすまちづくり」の実現のため、 生涯を通じた健康づくりや介護予防などの地域包括ケアの推進を行っており、 健康づくりの一環として、 健康増進プログラムを提供することで、 介護予防・認知症対策を行っています。 この介護予防・認知症対策において、 デジタル技術を活用することで、 プログラムの拡充と高齢者のデジタルリテラシー向上を図り、 人との関わりの場の創出を目指します。 今回は、 従来の手足等身体運動に加え、 「eスポーツ」を組み込んだプログラムを上士幌町、 東北海道第一興商、 NTTe-Sportsの3者が協働で提供することで、 高齢者の健康維持、 地域コミュニティ活性化を図ります。 2.本取り組みの概要 ・プログラムではリズム体操とeスポーツを組み合わせたレクリエーションを提供。 ・eスポーツならではの「戦略やチーム連携」「練習と上達」といった要素を取り込むことで、 長く楽しめ、 続けることで成長を感じられるコンテンツといたします。 また、 多世代での交流や、 オンラインによる他地域との交流など様々なプログラム内容の拡充を検討していく予定です。 |

3.開催概要

・事業期間:2022年7月1日~2023年3月31日

・開催場所:上士幌町健康増進センター(ふれあいプラザ)

・開催日数:上記事業期間内に総計38日(1日あたり2回開催のため76回)

※1日2コマ (9:10~10:10、 10:30~11:30)

※毎週水曜で開催。 祝日・天候等により開催不可の場合は同週木曜日に変更

4.主な役割分担

(1)上士幌町

実施主体

(2)東北海道第一興商

プログラム運営、 音楽健康指導士手配、 リズム体操用機材の提供 等

(3) NTTe-Sports

eスポーツプログラムの企画・統括、 ゲーム機材の提供、 運営ノウハウの提供 等

5.今後の展開

NTTe-Sportsは、 北海道上士幌町および他自治体の皆様と引き続き連携し、 eスポーツを活用した地域課題解決に取り組んでまいります。

高齢者のみならず、 障がい者の社会参画や若年層のデジタル教育等、 地域のよりよい未来を創造できるよう、 取組の成果を把握・分析し、 今後の改善に資する取組を進めてまいります。

以上

<本件に関する報道機関からの問い合わせ先>

株式会社NTTe-Sports

MAIL:info@ntte-sports.co.jp

2022/7/20

「認知症を取り巻く あらゆる社会環境を変革する」がミッション。

株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、 メディカル・ケア・サービス株式会社(埼玉・さいたま市/代表取締役社長:山本教雄)は、 「認知症を取り巻く、 あらゆる社会環境を変革する」ことをミッションとし、 認知症のある方がその方らしく当たり前に生活できる社会の実現に取り組んでいます。

・MCS版自立支援ケアとは

2019年1月より2022年4月末まで、 全国約290事業所の全ご利用者を対象に 「MCS版自立支援ケア」 の提供、 効果検証を実施。 2022年5月時点で集計済みの236事業所のご利用者3771名のうち、 約85%の方に認知症の周辺症状の改善が見られています。 そしてこの度、 今年4月に開設した 「愛の家グループホーム武蔵ケ丘(熊本県熊本市北区)」でも6月より導入を開始し、 効果検証 を行っています。

「MCS版自立支援ケア」 は、 認知症の二次要因である 「身体的活動性の低下」 と 「精神・生活環境状態の悪化」 に注目し、 科学的根拠を基に、 各事業所の介護職員と看護・リハビリの専門職のチームで行います。

具体的には、 まず一人ひとりの身体機能や栄養状態、 認知症の症状に関する約250項目のアセスメント(調査・評価・分析)を実施。 その後、 一人ひとりにあった 「適正水分量の摂取」 「タンパク質を中心とした栄養改善」「運動プログラムの実施」 、 および 「処方薬の適正化」 を、 6か月間実践します。 約250項目のアセスメントは毎月更新します。

- MCS版自立支援ケアの特徴

これまで認知症ケアは、 一般的に精神面へのケアが主とされてきました。 それに対し、 「MCS版自立支援ケア」では、 身体的不調による認知症状に着目し、 科学的根拠に基づいた手法を用いて、 客観的な効果検証を行うことが最大の特徴です。 また、 短期間の研修を受けることで介護未経験の職員でもすぐに実践できます。 ケアの内容と成果に対し可視化できるのも大きな強みです。

- MCS版自立支援ケアの成果

集計結果は、 5月末現在、 集計済みの236事業所、 3771名分。

1) 認知症の周辺症状状態改善率・・・ 約 85% ※1

※1 ご利用者の全身状態や問題行動(BPSD)に大幅な改善がみられ、

問題行動と身体機能のいずれかが改善した割合

対象者 :当社236事業所、 3771名。 うち改善者3194名。

※2 ※2 導入済294事業所中、 5月末現在での集計済み236事業所のデータ

(導入事業所内訳:愛の家グループホーム281、 愛の家小規模多機能型居宅介護12、 愛の家デイサービス1)

実施期間 :2019年1月から2022年4月末まで順次実施。 (各実施期間は、 6か月間)

2) 入院日数の低減・・・ 63.3%減少 (702名を対象に、 導入前と導入後の各8か月間を比較)

3) 1日あたりの減薬数・・・ 804錠 (616名を対象。 導入期間6か月間の成果)

- 愛の家グループホーム武蔵ケ丘

事業所名 :愛の家グループホーム武蔵ケ丘

開設日 :2022年4月1日

所在地 :熊本県熊本市北区武蔵ケ丘1-5-14(TEL:096-348-7380)

アクセス :JR豊肥本線 武蔵塚駅徒歩5分

定員 :18名(1ユニット9名)

HP : https://mcs-ainoie.com/search/kumamoto/kumamotoshi/gh292/

- 会社概要 メディカル・ケア・サービス株式会社

1999年埼玉県さいたま市で創業。 創業当時より認知症ケアを専門とし、 現在認知症ケア専門のグループホーム「愛の家 」を中心に、 その専門性を強みとした多様な介護サービスを展開。 現在、 全国31都道府県319事業所を運営し、 グルー プホーム運営居室数は、 日本一の実績を誇ります。 国外では、 中国を中心に有料老人ホームの運営や開発コンサルティン グ等の事業を展開。 「認知症を超える。 」をブランドメッセージとし、 認知症のある方も誰もがその方らしく当たり前に 暮らせる社会の実現を目指しています。

設立 : 1999年11月24日

所在地 : 〒330-6029 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー29階

代表者 : 代表取締役社長 山本 教雄

社員 : 約6500名

拠点 : 日本国内31都道府県 319事業所、 海外(中国)5棟

HP : http://www.mcsg.co.jp/

(2022年6月現在)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社 学研ホールディングス

コーポレートコミュニケーション室

E-Mail:gpress9470@gakken.co.jp

Tel:03-6431-1059

メディカル・ケア・サービス 株式会社

コーポレートコミュニケーション室(担当/安國)

E-Mail:ml_cc@mcsg.co.jp

Tel:048-711-8308

2022/7/21

約25,500カ所以上の高齢者向け施設で利用されている生活総合機能改善機器

株式会社第一興商は、 現在、 約25,500カ所以上の高齢者向け施設で利用されている生活総合機能改善機器「DKエルダーシステム」専用機の最新機種「FREE DAM LIFE(DAM-F850+DSR-F85)」を2022年10月4日に発売します。

当社は、 「うたと音楽のチカラ」を使って、 楽しみながら継続できる効果的な機能訓練・介護予防のための生活総合機能改善機器「DKエルダーシステム」を2001年より展開しています。 この間に生じたさまざまな社会問題や利用環境の変化に対応すべく、 改良・改善を重ね、 このたび新商品「FREE DAM LIFE」(読み:フリーダムライフ)を2022年10月4日に発売します。

進行プログラム数の大幅な追加や、 HDMIケーブル接続端子をラックに配置するなど、 施設介護職員の業務負荷軽減のために、 現行モデルをさらに進化させました。

ラック重量は、 約4kgの軽量化を実現。 筐体カラーには、 生命感をイメージしたグリーンカラーを採用。 曲線を多用したシンプルで優しいデザインに仕立てました。 また、 施設スタッフの皆さまに安心してお使いいただけるよう、 タッチパネル、 つまみ、 ボタン、 ラックグリップ部等を抗菌対応としました。

また、 「FREE DAM LIFE」専用アプリ「FREE DAMアプリ」が新たに登場します。 DAM本体を操作せずに、 お手持ちのスマートフォンなどから、 楽曲検索および進行プログラムの作成、 登録、 予約などが可能となりました。

さらに、 「離れた施設との交流やセッションを行いたい」という外部レクリエーションスタッフの要望に応え、 【リモートセッション機能】(同時遠隔オンラインレク)を実装。 複数の施設を運営している介護施設において、 同時にリモートセッションが行えるようになりました。

今後も、 【アプリ間の進行プログラム共有機能】などの便利で多彩な機能を順次追加する予定です。

なお、 当社は、 「FREE DAM LIFE」の発売に伴い、 「DK Singing Day 2022」を2022年9月6日に東京、 9月9日に大阪にて開催します。 新機能やコンテンツのご紹介に加え、 施設の収益改善や負荷軽減につながる活用方法、 ゲストによるトークセッションなど、 日々の業務にお役立ていただける情報をお届けします。

当社は、 今後もエルダー事業を通じて、 高齢者の健康寿命延伸を支援してまいります。

- 機能・性能

■ 抗ウイルス・抗菌仕様

タッチパネル、 つまみ、 ボタン、 ラックグリップ部等に抗菌対応。

■進行プログラム数の大幅な追加と使い勝手の向上

・進行プログラム数を20件から60件に拡張。 *

・SmartDAM搭載の【目的別検索機能】を本体フロントパネルにも対応。

* FREE DAMアプリから登録できる進行プログラム数は100件

■リモートセッション(遠隔オンラインセッション)機能

FREE DAMアプリのリモートセッションモードを使用することで、 施設を訪問せずに現場との交流や

リモートセッション(最大5カ所)が可能に。

- デザイン・機構

■ ラック重量を約4kg軽量

可搬のしやすさを求め、 従来商品よりもラック重量を約4kg軽量化。

■大型モニタ接続の改良

本体にHDMI入力端子を新規搭載。 ラックにはHDMIケーブル接続端子を配置。

■HDD容量の拡張

2TBから3TBへ拡張(本人映像2,500曲分相当)。

■おまかせレク

運動/認知/口腔/歌唱の中から、 目的に合った進行プログラムを自動で生成、 再生。

- コンテンツ

■ 楽曲、 映像の強化

楽曲数約13万曲/ガイドボーカル約1万曲/本人映像1,450曲を搭載。

■ えほん寄席

NHKで放送され大評判となったコンテンツ。 古典落語の名作を分かりやすい内容にアレンジ。 著名イラストレー

ターが絵を描いてアニメーション化。

■ 大人のディスコ★ダンス

踊りながら健康になれる、 大人のディスコダンスコンテンツ。 振り付けは覚えやすく、 往年の洋楽のディスコ

ミュージックを聴きながら楽しく身体を動かせる。

■ ウクレレサロン

ソロ・ウクレレ奏者として世界的に活躍するトップウクレレプレイヤー・名渡山遼氏が、 ウクレレの基礎から丁

寧に指導。 銀座山野楽器協力。

■FREE DAM LIFE(DAM‐F850+DSR‐F85)

●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:190W ●モニター:10.1インチワイド液晶 ●内蔵スピーカ:1W×1 ●HDD:3TB(2TB+1TB) ●音源:MIDI音源(同時発音数128)、 MPEG Layer3、 AAC ●映像:MPEG4、 H.264 ●通信:ブロードバンド接続用=ネットワーク(100BASE-T)●AV:マイク入力2系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス)、 音声入力ステレオ3系統(自動切替)、 音声出力ステレオ3系統(音声出力/サブ出力/録音出力)、 映像入力3系統、 映像出力1系統(2端子)、 デジタル映像入力HDMI端子1系統、 デジタル映像出力HDMI端子1系統( 2端子)●コントロール:ビルコインボックス、 USB (2端子)、 シリアル、 コントロール、 ネットワーク(100BASE-T)、 ACアウトレット(連動1、 非連動2) ●オプション機器:TM30、 TM20、 TM10、 デンモク(PM800zB、 PM700zB、 PM600zB)、 ビルコインボックス

◇発売日 :2022年10月4日(火) ◇外形寸法 :552(W)×1,150(H)×672(D)mm

◇重量 :42.7kg

◇希望小売価格:1,980,000円(税抜価格 1,800,000円/消費税 180,000円)

| ■新商品発表会【DK Singing Day 2022】 東京会場「ベルサール東京日本橋」 日時:2022年9月6日(火) 住所:東京都中央区日本橋2-7-1 大阪会場「梅田サウスホール」 日時: 2022年9月9日(金) 住所:大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス11F |

■関連サイト DKエルダーシステム https://dk-eldersystem.com/

本件に関するお問い合わせ先

<株式会社第一興商 PR担当>

TEL:03-3280-2100 / FAX:03-3280-3385 / e-mail:press@dkkaraoke.co.jp

<株式会社第一興商 PR事務局(株式会社アンティル内)>

担当:日口・比留間・中野

TEL:03-6821-7863 / FAX:03-6685-5265 / e-mail:dk_karaoke@vectorinc.co.jp

2022/7/21

高齢者実家管理向けのBMクラウドサービス「ご実家管理サービス」の提供を開始いたしました。

株式会社アセットコミュニケーションズ(本社:東京都中央区、 代表取締役:近藤 統嗣 以下アセットコミュニケーションズ)は、 高齢者単身世帯の増加に伴う留守宅管理の課題を解決するため、 高齢者実家管理向けのBMクラウドサービス「ご実家管理サービス」の提供を開始いたしました。

■背景

高齢者の住まいサービスの課題の一つに、 高齢者単身世帯の増加が挙げられます。

とくに、 高齢者が老人ホームに入居するにあたり、 留守宅管理をどう行うかといった課題が顕在化しています。

後期高齢者の急増に伴い、 今後さらに、 このような空き家となった実家管理サービスのニーズの高まりが予測されます。

このような背景から、 高齢者の実家管理を安心して任せることのできるサービスの開発に至りました。

管理会社さま・オーナーさまは、 BMクラウドから「ご実家管理サービス」をネット注文することで、 介護関連サービスを利用している高齢者の実家(戸建・集合住宅)を手間なく安心して管理いただくことが可能になります。

■「ご実家管理サービス」について

「ご実家管理サービス」とは、 高齢者実家管理向けのBMクラウドサービスです。

介護関連サービスを利用している高齢者の実家(戸建・集合住宅)を安心して管理することが可能になります。

主なサービス内容は、 以下の通りです。

- 通気・通水・水漏れ確認

- 簡易清掃

- 外観巡回確認

- ポスト整理

- 写真報告

- キーボックス設置(オプション)

▼サービス対象エリア

東京都 (東京23区および多摩地区)、 神奈川県 (一部を除く)、 埼玉県 (郡部等一部を除く)、 千葉県 (千葉市、 船橋市、 佐倉市、 習志野市、 八千代市、 鎌ヶ谷市、 浦安市、 市川市、 松戸市、 柏市、 流山市、 野田市、 我孫子市、 成田市周辺)、 茨城県 (水戸市、 土浦市、 つくば市周辺)

【特長・ポイント】

- 不在時も安心(海外にいてもOK)

- クラウドで報告

- 郵送物の転送

■今後の展開

後期高齢者の増加に伴い、 空き家管理のニーズは今後も増えることが予測されます。

アセットコミュニケーションズは、 社会課題としての高齢者の実家管理にBMクラウドを通じて貢献するべく、 サービスのさらなる拡充に努めます。

また、 現状は管理会社向けとなっているサービスにおいても、 展開する不動産ネットショップを通じて、 個人へサービス提供できるようシステム構築を進めてまいります。

■関連URL

Asset Apps: https://assetapps.jp/

BMクラウド: https://teikijunkai.com/

株式会社アセットコミュニケーションズ: https://assetcom.jp/

━株式会社アセットコミュニケーションズ 概要━

社名 株式会社アセットコミュニケーションズ

本社 東京都中央区銀座1-3-3 G1ビル7階

BMクラウド本部 東京都渋谷区猿楽町29-8 ヒルサイドテラスE棟32

設立 2001年9月26日 資本金 10,000,000円

代表者 代表取締役 近藤統嗣

事業内容 AssetAppsの開発・提供

BMクラウドサービスの開発・提供

不動産ネットショップの開発・提供

━本リリースに関するお問合せ━

◆サービスに関するお問合せ

担当 大橋

Tel:03-6277-2196

https://teikijunkai.com/inquiry/

◆報道関係者さまお問合せ

https://forms.gle/NMEQcVhWhNMMondW8

2022/7/21

シニアユーザーを対象としたオーディオブック利用に関する調査結果を発表します。

| 日本一のオーディオブック書籍ラインナップ数(※1)を配信する「audiobook.jp」を運営する株式会社オトバンク( 本社:東京都文京区、 代表取締役社長:久保田裕也、 以下当社)は、 当社が運営する会員数が200万人を突破した日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」のシニアユーザー(※2)を対象としたオーディオブック利用に関する調査結果を発表します。 また、 当社は2022年6月9日に、 関西福祉科学大学との共同研究によりオーディオブックと運動のデュアルタスクに、 認知症予防トレーニングと同等の脳血流活性作用を新たに発見(※3)したことを発表しました。 健康面からの新たな価値の発見とともに人生100年時代に役立つツールとして、 全世代に積極的に活用していただけるよう、 「オーディオブックが当たり前にある社会」「誰もが読書を楽しめる社会」の実現を目指して様々な取り組みを進めて参ります。 |

| ※1:日本マーケティングリサーチ機構2021年11月調べ。 日本語オーディオブック書籍ラインナップ数調査 ※2:「シニアユーザー」の対象範囲は、 本アンケート上では60歳以上とする ※3:2022年6月9日リリース( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000034798.html ) |

・調査内容:「オーディオブックの利用傾向」

・実施時期:2022年4月21日~5月9日

・調査対象:「audiobook.jp」を利用する20歳以上の男女940名

そのうち有効回答数は60歳以上の129名

・調査手法:インターネットを利用したアンケート調査

<調査の背景>

年々、 「audiobook.jp」の会員数も増えているなかでオーディオブックの利用が、 年齢や世代を越えて広がりを見せています。 学びのツールとしてデジタル活用やスマートフォンに慣れたビジネスパーソンの利用が拡大していましたが、 シニアユーザーの利用も増えてきていることから本調査を実施。 本アンケートには80代のユーザーからの回答もあり、 オーディオブックを日々の生活に取り入れている方の声を一部ご紹介いたします。

<調査結果概要>

1、 オーディオブックを利用するシニアユーザー(60歳以上)の7割が働くシニア

2、 昨年と比べて利用時間が増えていると感じているシニアユーザーは4割。 1週間のうちオーディオブックを聴く時間は平均10時間

3、 シニアユーザーの6割は、 「ほとんど毎日(43%)」「週4~5日(20%)」と聴く頻度も高く、 日々の生活にオーディオブックをとりいれている

4、 シニアユーザー、 7割は「スマートフォン」を使って聴いていると回答。 デジタルやITの活用に前向きなスマートシニアが多い

<調査結果詳細>

- 1、 オーディオブックを利用するシニアユーザー(60歳以上) の 7 割 が 働くシニア

60歳以上のユーザーの職業を調査したところ、 7割(会社員、 自営業、 パート)が仕事をしている働くシニアでした。

・2、 昨年と比べて利用時間が増えていると感じているシニアユーザーは4割。 1週間のうちオーディオブックを聴く時間は平均10時間

オーディオブックの利用時間は昨年と比べて増えているかを調査したところ、 約4割(38%)のユーザーが聴く時間が「増えた」と回答しました。 シニアのスマートフォン利用慣れや、 コロナ禍での在宅時間が増えたことによる時間の有効活用として使われている傾向です。

1週間のうちオーディオブックを聴いている時間は平均10時間であることもわかり、 最高は1週間で60時間聴いているユーザーもいました。

・3、 シニアユーザーの6割は、 「ほとんど毎日(43%)」「週4~5日(20%)」と聴く頻度も高く、 日々の生活にオーディオブックをとりいれている

シニアユーザーの6割が「ほとんど毎日」「週4~5日」聴いていると回答があり、 オーディオブックを聴くことが「習慣化」されていることが伺えます。

4、 シニアユーザー の 7割は「スマートフォン」を 使用して 聴いていると回答。 デジタルや ITの活用に 前向きな スマートシニアが多い

オーディオブックを利用するシニアユーザーにデジタルやITの活用について調査したところ、 「苦手意識がない」「あまり苦手意識がない」と回答したのは6割となりました。

次いでオーディオブックを聴くデバイス1位は「スマートフォン」が7割と圧倒的に多く、 2位は「タブレット(2割)」と、 シニアユーザー間でのデジタルの活用が進んでいます。 デジタルやITの知識を身につけた方は「自身でインターネットを使って情報収集」「参考書で調べる」「家族や友人に教えてもらう」などの声がありました。

- シニアユーザーが選ぶ!「一生に一度に読みたい本」

1位 『謹訳 源氏物語 第一巻』

・著者: 林望

・出版社:祥伝社

・ナレーター:林望

・配信URL: https://audiobook.jp/product/211618

・販売開始日:2015/7/14

・作品紹介: 古典学者であり、 作家である林望氏の大作。 全編 著者本人による、 朗読音声です。 原作の『源氏物語』を正確に味わいながら、 「名訳」を超えた完全現代語訳が誕生しました。 第一巻は、

「桐壺」「帚木」「空蝉」「夕顔」「若紫」を収録しています。

~読みたい本の上位作品~

・『戦争と平和』(著者:ルストイ、 藤沼貴/訳、 岩波書店刊)

https://audiobook.jp/product/243403

・『超訳 論語』(著者:安冨歩、 ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)

https://audiobook.jp/product/145268

・『三国志 第1話「桃園の誓い」総集編』(著者:吉川英治)

https://audiobook.jp/product/235125

<よく聴くオーディオブックのジャンルは?>

1位 自己啓発

文芸・落語

2位 教養

3位 ビジネス

シニアユーザーは「自己啓発」「文芸・落語」をよく聴いていることがわかりました。 オーディオブックユーザー全体としては学びのツールとして主に「ビジネス」ジャンルの本を通勤や移動時間に聴かれている傾向ですが、 シニアユーザーは名作文学や長編小説など、 物語の世界を楽しむユーザーが多いようです。 トレンドを知るために教養本で知識をインプットすることにオーディオブックを活用しているユーザーもいました。

- シニア向け特設ページ公開

人生100年時代の新しい趣味・習慣の提案として、 シニアがオーディオブックを聴くメリットをわかりやすくまとめた特設ページを公開しました。 日本一のオーディオブック書籍ラインナップ数をほこる「audiobook.jp」であれば、 お気に入りの1冊を見つけることができます。

特設ページ:https://pages.audiobook.jp/lp/senior_audiobook/index.html

- ユーザーボイス(アンケートより一部抜粋)

<オーディオブックを利用しての生活の変化>

・移動時間、 睡眠前に聞けるので時間の効率がよくなった(80代:男性)

・今まではデジタル本を使って読んでいましたが、 オーディオブックで目が楽になりました(60代:女性)

・外国に住んでいるのに日本に近いという気がします(60代:女性)

・ウォーキングの時間を有効に使えるようになった。 読書量が増えるとより楽しくなった(60代:男性)

・本を見ながら2倍速で聞くと脳が老けない気がします(70代:男性)

<目の不自由な83歳の日常に欠かせないオーディオブック。 3年半で聴いた作品は374冊>

本に関わるボランティア活動をしていたくらい読書が好きでしたが緑内障の影響で目が見えず、 本を読むことができなくなってしまいました。 そのときに娘からおすすめされたオーディオブックを聴くことが毎日の楽しみで、 日常生活に欠かせない存在になっています。 タブレットは平面ですが、 目印をつけて工夫したら、 目が見えなくも操作ができるようになり、 あちこちにタブレットを持っていって本を聴いています。

■ オーディオブックとは

オーディオブックとは、 ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。 耳だけで読書を楽しめるため、 文字を読むのが難しい方のほか、 ランニング中、 電車や車での移動時間、 家事の最中など、 生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。

■audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)

株式会社オトバンクが運営する、 日本最大級のオーディオブック配信サービスです。

2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、 2018年3月よりサービスを開始。 オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2021年に累計会員数が200万人を突破。 https://audiobook.jp/

【サービス概要】

・サービス名称:「audiobook.jp」

・サイトURL: https://audiobook.jp/

・App Storeページ: https://app.audiobook.jp/ios

・Google Playページ: https://app.audiobook.jp/android

■料金体系

・聴き放題プラン

月額880円(税込)で対象作品が聴き放題のオーディオブックプランです。 ビジネス書を中心に、 小説、 ラジオドラマ、 ニュース、 落語など幅広いジャンルの音声コンテンツを配信しています。 初回2週間(14日間)は、 無料でお試しも可能です。

詳細URL: https://audiobook.jp/user/membership/options/unlimited

・チケットプラン

月々定額で対象作品中の好きなオーディオブック作品と交換できるチケットプランです。 聴く作品数よりも、 好きな作品をじっくり聴けるのを重視な方におすすめです。

詳細URL: https://pages.audiobook.jp/lp/tickets/page01.html

※2022年4月21日リリース( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000209.000034798.html )

・個別購入

作品ごとの購入が可能。 (※単行本書籍とおよそ同価格帯(1,200円~1,500円)での配信が中心。 )

■株式会社オトバンク(本社:東京都文京区、 代表取締役社長:久保田裕也)

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、 「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、 日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。 500社以上の出版社様と提携し、 主な事業として、 日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、 オンラインブックガイド「新刊JP」( https://sinkan.jp/) を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。 https://www.otobank.co.jp/

【取材・お問い合わせ】

株式会社オトバンク 窓口

取材や本件に関するお問い合わせはこちらまで

pr@otobank.co.jp

■ 本件に対するお問い合わせ

株式会社オトバンク 広報担当 佐伯帆乃香

東京都文京区本郷3-4-6 御茶ノ水エビヌマビル8階

TEL:070-4559-7096 FAX:03-5805-2917 Email:hsaeki@otobank.co.jp

2022/7/4

2022年8月より本格的な検証開始に伴い、参加世帯を募集

株式会社チカク(以下「チカク」)は、 兵庫県たつの市(山本実市長、 以下「たつの市」)、 セコム株式会社(東京都渋谷区、 代表取締役社長・尾関一郎、 以下「セコム」)とセコムの見守りサービス「まごチャンネル with SECOM」を活用し、 独居高齢者の外出促進と家族の自助意識強化の実証実験を2022年8月中旬より開始いたします。

それに伴い、 本実証実験にご参加いただける10世帯を募集いたします。

本実証実験は昨年に実施した「たつの市 高齢者ゆるやかな見守り支援事業」【※1】の第2期になります。

第1期実証実験では「まごチャンネルwith SECOM」を活用した家族や自治体等からの呼びかけが、 新型コロナウィルスにより発生した「新しい孤独・孤立」の解消に向けた「外出促進によるフレイル予防」、 「離れた家族による自助の強化」に有用性があることを確認いたしました。

【※1】たつの市 高齢者ゆるやかな見守り支援事業の最終報告(2022年1月19日)

https://www.chikaku.co.jp/press/1dMQVy2y

「まごチャンネル with SECOM」は、 セコムとチカクが協働して開発した「たのしい、 みまもり。 」がコンセプトの高齢者向け見守りサービスです。 チカクの「まごチャンネル」を通じて、 ご家族がスマートフォンアプリで撮影した動画や写真をご実家のテレビで楽しむことができ、 ご家族側では「まごチャンネル」本体に接続したセコムの環境センサーからの情報をもとに「みまもりアンテナ」アプリを使って、 離れて暮らすご実家の起床や就寝、 室内の温湿度の確認や熱中症危険度のお知らせを受け取ることが可能です。 【※2】

【※2】 https://www.secom.co.jp/corporate/release/2019/nr_20191210_2.html

今回の実証実験では、 主に独居高齢者を対象に自宅に「まごチャンネル with SECOM」を設置し、 家族から動画や写真を送ることによる家族間のコミュニケーションを図り、 環境センサーからの情報による自助意識の強化を目指していきます。 また、 たつの市やセコムから高齢者宅の「まごチャンネル with SECOM」に外出の促進【※3】や熱中症予防を促す動画をチカクのシステムを活用して配信していきます。

【※3】外出の促進を促す動画の配信は感染症予防を考慮した場所や時期をご案内します。

本実証実験開始にあたり、 株式会社チカク代表取締役・梶原健司は次のようにコメントしています。

「ITが苦手で、 スマートフォンを利用していない高齢者は自ら情報を取得しにくく、 また特に独居になると社会的に孤立しやすいことから、 エイジテック(高齢者向けテクノロジー)【※4】という新しいテクノロジーを活用することで、 高齢者がより安心して快適な日常生活を営むことができるまちづくりに寄与できればと考えています」

【※4】加齢に伴う高齢者特有の課題を解決することに最適化したテクノロジーのこと。

今後もチカクは、 自治体をはじめとする地域の皆様と協働で新たなチャレンジを行い、 高齢化社会の課題解決へ貢献してまいります。

・実証実験概要

実証期間 :2022年8月中旬~3ヶ月程度の予定

対象者 :たつの市在住の65歳以上の独居高齢者(親族がたつの市外に在住)10名

主要検証内容:

1. 「まごチャンネル with SECOM」を活用した呼びかけによる高齢者の外出促進(意欲向上を含む)

2.「まごチャンネル with SECOM」を活用することによる家族の自助意識の強化

・参加者の公募

現在、 実証実験にご参加いただける10世帯を募集いたします。

参加条件は以下の通りです。

なお、 実証実験期間中は本体費用、 月額利用料等の費用負担はございません。

1.市内に居住する65歳以上の独居高齢者

2.自宅にHDMI端末対応のTVがある方(※Wi-Fi等の通信環境の整備は不要)

3.動画や写真配信に協力していただける市外に居住する家族をお持ちの方

※応募者が多数の場合、 見守りの必要度等を勘案したうえで決定いたします。

参加を希望される方やご質問等がある方は、 以下にご連絡ください。

たつの市高年福祉課:0791-64-3152

・兵庫県たつの市

たつの市は、 兵庫県の南西部に位置する市。 人口は7.5万人。 北側は山地が広がり、 南は瀬戸内海に面しており、 南北に貫く形で揖保川が流れています。 たつの市は揖保川とともに発展してきた経緯があり、 豊かな自然と風土が生み出した手延素麺や醤油醸造、 皮革産業といった地場産業が根づく一方で、 ハイテク産業や電機産業も発展を続けています。

https://www.city.tatsuno.lg.jp/

セコムは、 1962年に日本で初めての警備保障会社として創業。 1966年には日本初の企業向けのオンライン・セキュリティシステム、 そして1981年には家庭向けにホームセキュリティシステムを発売するなど、 時代に先駆けたサービスを創出しています。 2020年1月に発売した「まごチャンネル with SECOM」はゆるやかな見守りを提供するとともに、 親御さんも楽しみながらご利用いただけるサービスです。

セコム株式会社 https://www.secom.co.jp/

まごチャンネル with SECOM https://www.secom.co.jp/mimamori/mago-ch/セコム株式会社

・株式会社チカク

チカクは“シニア・ファースト”を掲げるエイジテック企業です。 スマートフォンアプリで撮影した動画や写真を実家のテレビに直接送信し、 インターネット環境やスマートフォンがないシニア世代でも視聴できる「まごチャンネル」を開発・販売しています。 自治体や介護施設などと高齢者の孤独解消に向けた取組みも実施しています。

<提供サービス>

・まごチャンネル: https://www.mago-ch.com/

<会社概要>

・会社名:株式会社チカク

・代表者:代表取締役 梶原健司

・所在地:〒150-0011 東京都渋谷区東2-14-7

・設立 :2014年3月

・URL : https://www.chikaku.co.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社チカク 広報担当 石井

TEL:03-6712-6886(会社代表)

E-mail:press@chikaku.co.jp

2022/7/4

-認知機能低下の推定や歩行安定性の評価へ応用できる可能性-

| 花王株式会社(社長・長谷部佳宏)パーソナルヘルスケア研究所は、 日常歩行モニタリングをさらに進化させる研究を進めています。 今回、 「認知機能低下」と「1日の中での日常歩行速度の変化」との間に関係性があることを見いだしました。 また、 「加齢歩数」※1という指標を加えることで、 加齢に伴う歩行安定性の変化をより詳細に把握できることがわかりました。 これらの新しい知見を、 地域や企業への健康支援サービスのさらなる向上などへ応用し、 歩行支援によるフレイル※2予防などを通して健康寿命延伸へと貢献していきます。 今回の研究成果は、 第64回日本老年医学会学術集会(2022年6月2~4日・大阪開催)にて発表しました。 |

| ※1 動きの少ないすり足や小股でゆっくりとした歩行など、 高齢者に現れやすい不規則で不安定な歩行の歩数 ※2 健康な状態と要介護状態の中間の状態。 加齢とともに心身の活力が低下し、 生活機能が障害され、 心身の脆弱性が出現した状態。 ■日常歩行モニタリングを健康状態のセルフチェックができるツールに 花王は、 おむつ開発や高齢者の健康支援への応用などをめざし、 幼児から高齢者まで3万人以上の歩行データをもとにさまざまなアプローチで研究を進めています。 近年では、 歩行動作をさらに詳細に解析できる技術の開発に取り組んでいます※3。 一方、 花王は、 日常的な歩行の状態を連続してモニタリングできる技術の開発にも取り組んでいます。 3軸加速度センサーを搭載した歩行専用高感度活動量計を開発し、 計測した歩数や日常歩行速度などの歩行データの健康増進への活用を進めています。 歩行状態は加齢によるさまざまな身体変化を反映しており、 日常歩行モニタリングは、 フレイルなど健康状態の変化を手軽にセルフチェックできる有力なツールになりうると考えています。 この日常歩行モニタリングをさらに進化させるため、 歩行状態からさまざまな健康課題を推定する研究や、 歩行状態をさらに精緻に評価する研究を進めた結果、 今回2つの新しい知見が得られました。 ※3 2020年10月9日花王ニュースリリース:モーションキャプチャ技術で幼児の歩行発達メカニズムを解明 https://www.kao.com/jp/corporate/news/rd/2020/20201009-001/ 2021年7月20日花王ニュースリリース:スマートフォンなどで動画を撮影するだけで歩行動作を詳細に解析できる技術を開発 https://www.kao.com/jp/corporate/news/rd/2021/20210720-002/ ■認知機能低下と日常歩行速度の関係性 歩行という動作は、 さまざまな認知機能を必要とします。 そこで、 認知機能低下と日常歩行速度の関係性を検討しました。 運動機能の疾患がなく、 要介護状態ではない60~91歳(平均70歳)の高齢者1,567名を対象に、 歩行専用高感度活動量計(HW、 図1)を1日10時間以上かつ7日間以上使用してもらい、 日常歩行速度の計測を行ないました。 さらに、 被験者の認知機能を「MMSE※4」と「NCGG-FAT※5」という手法を用いて評価し、 その中から健常グループ(MMSE:24点以上、 かつ、 NCGG-FAT:4項目全て標準値内)と認知機能低下グループ(MMSE:23点以下、 かつ、 NCGG-FAT:1項目以上が標準外)を抽出して、 日常歩行速度を比較しました。 なお、 本研究は国立長寿医療研究センターの島田裕之先生のご指導とご協力のもと、 実施しました。 |

※4 Mini-Mental State Examinationの略語で、 「精神状態短時間検査」と呼ばれる認知症のスクリーニング検査。 世界的に最も広く使用されている検査で、 評価項目は11問、 所要時間は10~15分程度で認知症の疑いを判断することができる。

※5 国立長寿医療研究センターが開発した認知機能評価の専用システム

その結果、 1日の日常歩行速度の平均値を比較してもグループ間の差はありませんでしたが、 日常歩行速度を3時間ごとに区切って比較すると、 認知機能低下グループでは、 12時以降の日常歩行速度が有意に低下することがわかりました(図2)。 本試験の対象者においては、 1日の中での日常歩行速度の変化をモニタリングすることで、 認知機能が低下しているかどうかを推定できる可能性があることがわかりました。 今後さらに応用に向けた検討を進める予定です。

■加齢歩数を計測、 歩行安定性の新たな指標へ

通常の歩数計や活動量計は、 主に上下の動きを検知して歩数を計測するため、 すり足や小股でゆっくりとした歩行のような、 高齢者に現れやすい不規則で不安定な歩行の歩数を計測することが困難でした。 そこで、 そのような歩行の歩数を「加齢歩数」として計測できるようにした歩行専用高感度活動量計を用いることで、 加齢に伴う歩行安定性の変化を評価できるのではないかと考え、 検証しました。

29~82歳の健常女性169名を対象に、 上記歩行専用高感度活動量計を1日10時間以上使用してもらい、 収集した歩行データの中から、 1日の加齢歩数と歩数割合(通常歩数に加齢歩数を加えた総歩数に対する通常歩数の割合)を用いて、 年代による差を比較しました。

その結果、 加齢歩数はすべての年代の健常者の日常歩行で出現し、 年齢と共に増加することがわかりました。 また、 歩数割合として見ることで、 年齢と共に変化する(低下する)傾向がより顕著に現れることがわかりました(図3)。 このことから、 歩数割合をモニタリングすることで、 加齢とともに低下する歩行安定性を評価できる新たな指標となることがわかりました。

■まとめと今後

日常歩行モニタリングが、 認知機能低下の推定や歩行安定性の評価へと応用できる可能性があることがわかりました。 これらの新しい知見を健康支援サービスのさらなる向上などへ応用するとともに、 健康的な歩行を維持できるための研究開発も進めます。 今後も、 歩行支援によるフレイル予防などを通して健康寿命延伸に貢献し、 一生涯を通して「歩く」という視点からのQOLの向上を支援していきます。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

花王株式会社 企業PR戦略部 大角高広

電話:03-3660-7041、090-9820-2974 メールアドレス:osumi.takahiro@kao.com

2022/7/5

2022年6月22日(水)より販売しています。

| ケアブランド「KISS MY LIFE」を運営する株式会社TOKIMEKU JAPAN(本社:東京都北区、 代表取締役社長:塩崎良子)は、 アクティブシニア世代のウェルネスの悩みを解決する 新ブランド「MELLOW STYLE」を展開します。 また、 今回の新ブランドの立ち上げは、 資本提携先である、 大手繊維商社の田村駒株式会社(大阪市中央区、 代表取締役社長:植木博行)が持つ繊維における専門的な知見や、 生産背景・物流網を活用しながら、 当社の強みである、 エンドユーザーのニーズを捉えた商品企画を行いました。 |

| ■サービス概要 日本人の10人に6人が経験する尿漏れ(UI) 男女は問わず、 それぞれの失禁症状にあったUI製品(尿漏れ対策製品)を 適切な数量だけ、 ご自宅・施設・病院へ配送するサブスクリプション型のサービスです。 これまで尿漏れ対策製品の購入はドラッグストアがメインでした。 そのため「購入する恥ずかしさ」や「どの製品を選んでよいかわからない」などの問題点がありました。 インターネット上でのサブスクリプションサービスであれば、 まわりの目を気にすることなく、 自身にピッタリとあった製品を気兼ねなく簡単に探すことができ、 毎月適切な数量を受け取ることができます。 このサービスを通じて、 シニア層を中心に健康とウェルネスの悩みを解決し すべての人が「自分らしいイロドリ豊かな毎日をおくれること」をサポートしていきます。 |

■ブランドコンセプト

熟している・豊かで美しい・円熟した などを意味する「MELLOW」

人生で様々な経験を積み重ねてきた 大人・シニア世代が

豊かでイロドリ豊かな人生を楽しむこと=「MELLOW STYLE」を提案

■ブランドメッセージ

「歳を重ねることが祝福される社会へ」

人生100年時代

歳を重ねることは止められない 若い時と同じようにはいかない事もある

でも どう対処するかは自分でコントロールできる

歳をとること それは

恐れることでもなく ネガティブなことでもなく

とても美しいこと

2023年、 50代以上が人口の50%を超える

私たちは、 これまで以上に健康と幸せを大切に

誰もが、 どんな時もイロドリ豊かな毎日を

歳を重ねることが祝福される社会へ

ようこそ! MELLOW STYLEへ

■MELLOW STYLE製品紹介

”大人のプチ漏れ”をスタリッシュにケア

ー心地よく上質で快適な製品。

ー都会的で無駄のないデザイン。

ーどこにいてもボタンひとつで簡単に手に入るプロダクト。

圧倒的な薄さと吸水力を兼ね備えた BRAVE PAD(吸水パッド)

圧倒的な薄さと吸水力を兼ね備えた BRAVE PAD(吸水パッド)

尿漏れ用パンツには見えないスタイリッシュさと、 柔らかな履き心地のBRAVE PANTS(吸水パンツ)

これから大人の尿漏れのケアをはじめたい方へのトライアルセット

■当社について

TOKIMEKU JAPANは、 代表塩崎の癌闘病経験から

「誰もが人生の最後まで自分らしい生活をおくれる社会の実現」をビジョンに創業しました。 ケア・介護領域の本質的なニーズをいち早くキャッチアップし、 D2Cモデルでケア・介護製品を企画・販売してきました。 現在、 各ECモールや自社ECサイトで、 約300種類のケア製品を取り扱っています。 また、 ケアや介護の領域で見過ごされてきた「クオリティー・オブ・ライフ」を支える会社として、 国立病院をはじめ6か所で病院内ミニショップも運営してきました。

新ブランド「MELLOW STYLE」と共に、 新たなケアや介護の在り方を社会に提案しながら、 市場を切り開き 「ケアプロダクトのリーディングカンパニー」を目指して参ります。

■ TOKIMEKU JAPANの概要

商号 : 株式会社 TOKIMEKU JAPAN

本社所在地 : 〒114-0013 東京都北区東田端2-10-14 1F

URL : https://tokimeku-japan.jp/

運営ブランド: https://www.kissmylife.jp/

設立 : 2016年7月1日

資本金 : 1億6,810万円

■ 田村駒株式会社の概要

商号 : 田村駒株式会社 TAMURAKOMA & Co., Ltd.

本社所在地 : 大阪本社 〒541-0052 大阪市中央区安土町3-3-9

東京本社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10

URL : https://tamurakoma.co.jp/

MELLOW STYLE

- 販売サイト: https://mellowstyle.jp/

- 販売開始日時:2022年6月22日(水)10時

- 公式Instagram:mellowstyle_jp https://www.instagram.com/mellowstyle_jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社:TOKIMEKU JAPAN https://tokimeku-japan.jp/

担当:熊坂

電話:05034793433

メールアドレス:info@tokimeku-japan.jp

2022/7/5

生前整理・遺品整理の調査を実施。

| 株式会社クオーレ(本社:愛知県大府市、 代表取締役社長:竹本泰志、 URL: https://cuore-group.com/ )が運営する買取専門店ウリエルは、 生前整理・遺品整理など実家の片付けについて調査を実施しました。 |

| 調査期間:2022年6月3日~2022年6月13日 調査機関:クラウドワークス 調査方法:インターネットでのアンケート調査 調査対象:20~60代の男女 有効回答人数:300名 少子高齢化社会が進む昨今、 「年老いた親が暮らす実家の片付けをしたいけれど、 なかなか進まない」というお悩みの声をよく耳にします。 そこで、 買取専門店ウリエルでは、 生前整理・遺品整理など実家の片付け について、 アンケート調査を実施しました。 |

「実家の片付けはいつしますか?」という質問に対して、 全体の48%の方が「 親が元気なうち 」、 31%の方が「 亡くなってから 」と回答し、 「病気や介護が必要になってから」15%、 「する予定がない」6%と続く結果になりました。

では、 それぞれの回答の理由をみてみましょう。

1位:親が元気なうち(48%)

—————————————————–

できるだけ親の意向を尊重したいので、 介護などの世話が必要になりみな忙しくなる前にやっておきたいです。 (40代男性)

—————————————————–

元気なうちに整理をして欲しいのと、 中には見られたくない物もあると思うのでその処分もして欲しい為。 (30代女性)

—————————————————–

片付けをするうえで、 いちばん悩ましいのが「処分すべきかどうか」の判断がつかないケースです。

親が元気なうちだと「 必要かどうか 」「 思い入れがあるものかどうか 」などを 親自身に判断してもらえる という理由が多く挙げられていました。

「親が元気なうちに、 できることは少しずつ進めておきたい」という現実的な回答の中にも、 親の想いを尊重したい…そんな子世代の気づかいが感じられます。

2位:亡くなってから(31%)

—————————————————–

生きているうちにやろうとしても、 親が納得しないから。 (30代男性)

—————————————————–

本人はまだ元気だし整理されたら死ぬのを待たれていると思われそうでかわいそう。 (40代女性)

—————————————————–

「 親が片づけるのを嫌がる 」と並んで「 親が元気なうちに片づけるのはかわいそう・気が引ける 」という理由を挙げた人が目立ちました。

思い出がたくさんつまった大切なものをひとつ片づけるたびに、 人生の幕を閉じる瞬間に一方ずつ近づいていくような気がして、 親は片付けを嫌がるのかもしれません。

また、 そんな親の心情を汲み取る子世代も「親が亡くなったときのことを考えたくない」と感じているのでしょう。

3位:病気や介護が必要になってから(15%)

—————————————————–

親が元気なうちから自分が主導で始めてしまうと、 それきっかけで親も老け込みそうだし、 自分も心情的にツライ。 (40代男性)

—————————————————–

まだまだ元気な間は本人たちに任せるべきだと思いますが、 自分にとって残したいものや引き継ぎたいものは親の意識のあるうちに保管場所を確認しておきたいです。 (40代女性)

—————————————————–

こちらは先述の「親が元気なうちに」と「亡くなってから」で挙げられた理由を合わせたような結果となりました。

「必要かどうか・残したいかどうかは親自身で判断してもらいたい」という現実的な願いと「親が元気なうちに片付け始めるとかわいそう」という親への気づかいの間で揺れる様子が見てとれます。

それでは、 実際に実家の片付けをする際には、 どのようなものが処分に困るのでしょうか。

・【子世代の本音】実家の片付けで処分に困るものランキング

「実家の片付けで処分に困るものを教えてください」という問いに対しては、 「 写真・思い出の品 」が134票、 「 趣味・収集品 」が107票、 「 家具・家電 」が105票を集め、 「仏壇」「衣類」が続く結果となりました。

では、 それぞれの回答の理由をみてみましょう。

1位:写真・思い出の品(134票)

—————————————————–

親の人生そのものなので、 自分で取捨選択しづらいです。 (50代女性)

—————————————————–

家族にとっても大切なものなので捨てるのは心苦しいですし、 だからといって誰がどうやって保存するかも悩んでしまうと思うからです。 (20代女性)

—————————————————–

やはり数々の写真や思い出の品にはそれぞれの気持ちが大きく関わるため、 片付ける際に意見が分かれやすいからです。 (20代女性)

—————————————————–

大切な 親や家族の気持ち 、 そして 共に積み重ねてきた歴史 がつまったものであるため、 写真や思い出の品は多くの人にとって処分しづらい存在のようです。

また「見つける度に思いが込み上げて泣けてしまい、 片付けが進まないから」という回答もあり、 処分しながら思い出に涙する家族の姿も浮かんできます。

2位:趣味・収集品(107票)

—————————————————–

本人にはかなりの思い入れがあるものなので、 納得して処分するまで時間もかかり困ります。 (20代女性)

—————————————————–

その人にしかわからない価値を判断する基準が難しいから。 (30代男性)

—————————————————–

趣味のアイテムや収集品は、 まさにその人の価値観を象徴するもの。

だからこそ、 大量の古いレコードやCD、 押入れに眠っている手作りのパッチワークなど「 場所をとって困るけれど、 親の嗜好や愛着がつまったものはなかなか捨てられない 」というジレンマに悩む人が多く見られます。

3位:家具・家電(105票)

—————————————————–

市のセンターに引き取ってもらうためには予約をしてマンションの下のゴミ捨て場に捨てに行く必要があります。 1人では大変なので、 業者を雇わないと厳しいかと思いますし、 古い家電も多いので処分費用が高額になりそうです。 (30代女性)

—————————————————–

重たいし、 処分に手間とお金がかかるから。 (30代女性)

—————————————————–

タンスなどの家具や大型家電は、 家族だけで 運ぶのが難しかったり処分にお金がかかったりする 点が大きな悩みとして挙げられています。

なかでも、 高齢の親と女性のみで片付けを行うケースでは特に切実な問題で、 良心的な業者の存在が頼みの綱です。

4位:仏壇(66票)

—————————————————–

仏壇を現在の私の部屋に置くスペースが無いので処分したいが、 両親は恐らく処分して欲しくないと思っていそうなので扱いにとても困る。 (20代男性)

—————————————————–

どうやって処分したらいいかわからない。 (50代男性)

—————————————————–

仏壇は「 処分の仕方がわからない 」を理由に挙げた人が目立ちました。

特に、 親ほど信心深くなかったり仏壇の必要性を感じていなかったりする子世代にとっては、 悩みの種になっています。

5位:衣類(65票)

—————————————————–

衣類はたくさんありすぎるから捨てるだけでも大変。 (50代女性)

—————————————————–

衣類や着物は母のお気に入りばっかりだったので処分するのには勇気がいります。 (50代女性)

—————————————————–

数の多さ を理由に挙げる人が多い中で「 親のお気に入りだったから処分できない 」という回答も目立ちました。

直接身に着けるからこそ、 体温が感じられる大切なものとして処分に困るのではないでしょうか。

・【注意】実家の片付けは悩みとトラブルの宝庫!?

ここからは、 アンケートで寄せられた実家の片付けについての悩みや、 実際にあったトラブルをご紹介します。

「今はまだ、 そんな時期じゃない!」と片付けを拒む親

—————————————————–

遺品整理の相談をするとまだそんな時期ではないと指摘を受けた。 (30代男性)

—————————————————–

親に話を生前整理の話をしたら、 まだしないと言われ中々進まない。 (30代女性)

—————————————————–

先述の通り「親が元気なうちに片づけたい」と思っている回答が半数近くを占める一方で、 「まだ時期ではない」と親が片付けたがらないといった回答が多く見られました。

元気なうちは愛着のあるものに囲まれて暮らしたいという想いが、 親たちに片付けを渋らせる要因なのではないでしょうか。

注意!生前整理の提案は親の怒りを誘う

—————————————————–

片付けの話をしに行ったら烈火のごとく怒られて追い返されてしまった。 (50代女性)

—————————————————–

今はまだ元気とはいえ、 いつ何が起こるかわからないので家の中の整理をしていってもらいたいと思っていますが、 そのことを伝えても聞く耳を持たず喧嘩になってしまいます。 (30代女性)

—————————————————–

母はまだまだ元気なので、 生前整理の提案をしたら、 「そんなに早く死んで欲しいのか?」と凄い剣幕で怒ってくるので何とも困ったものですね。 (50代男性)

—————————————————–

「処分するかどうかは親の意思を尊重したい。 だからこそ、 親が元気なうちに少しずつ一緒に片付けを進めたい」と考える子世代と、 「早くいなくなってしまえということか!?」と怒る親。

親の想いを尊重したいからこそ生前整理を提案したのに、 肝心の親には伝わらない…。

半ば諦めの境地で、 片付けに着手できない現状を受け止める子世代の姿は、 少子高齢化が進む日本では今後もますます増えていくのかもしれませんね。

「捨てたい」子世代VS「捨てたくない」親

—————————————————–

本人の大事にしている思い出の物がこちらにとってはゴミ当然の物だった時、 それを場所を取って保管し続けるかどうか揉めている。 (30代男性)

—————————————————–

元気なうちに片付けをしてほしいのですが、 物が捨てられない世代なのか、 全部必要だと言って、 なかなか捨ててくれません。 (30代女性)

—————————————————–

少しずつでも不要なものを処分して片付けを進めたい子世代に対して、 親は「まだ必要」と捨てたがらない傾向にあるようです。

この背景には、 親が物を大切にする世代であることや「物がたくさんある=豊かな生活」という価値観が根付いていることがあるのではないでしょうか。

遺品整理は兄弟姉妹の揉め事のタネ

—————————————————–

兄弟でも価値観や考え方が異なるので、 遺品の整理を行うときは意見の食い違いが生じました。 (40代男性)

—————————————————–

遺品整理をする際、 私はこれが欲しいなどと言い合いになり、 兄弟で揉めた。 (50代男性)

—————————————————–

兄弟姉妹間でも、 価値観の違いから「捨てる」「捨てない」の判断に食い違いが生じたり、 誰がもらうかで揉めたりといったトラブルが見受けられます。

また、 誰が「片付け費用を負担するか」「土地を管理して固定資産税を納めるか」などで揉め事に発展するケースもあるようです。

お金に関することは、 兄弟姉妹間でもシビアな問題になりがちな点は注意と覚悟が必要かもしれません。

自力での片付けには時間と労力が必要!

—————————————————–

なかなかすぐには終わらず時間がとにかくかかることです。 (20代女性)

—————————————————–

体力的な負担が大きく、 なかなか作業が進まないところ。 (30代女性)

—————————————————–

価値が分かるところに処分をしないで適当なところに処分を任せたら二束三文にもならなかったうえに処分費用もかさんでしまったことがありました。 (40代男性)

—————————————————–

子世代は、 自身の仕事や家庭と両立しながら実家の片付けを進めるケースが大半です。

年老いた親と子世代だけでは、 思うように作業が進まなかったり大型家具・家電の搬出が難しかったりなど、 時間面・体力面での苦労が多いようです。

自力での処分が難しい場合は専門業者に依頼する人が大半ですが、 「 業者選びを間違えると、 せっかくの価値あるものが適切に評価されなかった 」という後悔の声も寄せられました。

せっかく実家の片付けをするなら、 親が大切にしてきたものの価値をしっかりと見極めてくれる業者に依頼したいものですね!

・大切にしてきた想いに寄り添い、 価値を適切に判断します

遺品整理事業からスタートしたウリエルでは、 親御さんが大切にしてこられたお品物への想いをしっかりと汲み取り、 ひとつひとつ丁寧に拝見します。

新しい持ち主のもとへ届けて次世代へとつないでゆく手段として、 買取サービスを活用してみてはいかがでしょうか?

・ウリエルのなら「買取」と「遺品整理」が一括で可能!

ウリエルでは、 プロの遺品整理士と買取査定士が同時に家財整理を行い、 ご遺族様のお気持ちに寄り添いながら、 貴重品の捜索・形見分け・お品物の供養から買取まで丁寧に対応します。

もちろん、 生前整理×買取も可能です。

査定料は『無料』で、 掘り出し物が見つかれば遺品整理費用が0円になる場合も…!

大切なお品物一つひとつに真摯に向き合って「整理」「買取」させていただきますので、 安心してお任せください。

買取×遺品整理サービス: https://www.uriel-cuore.co.jp/ihin/

・ご都合に合わせて買取方法をお選びいただけます!

ウリエルでは「出張買取」「宅配買取」「店頭買取」に対応しています。

お好みの買取方法をお選びください。

| 出張買取 | https://www.uriel-cuore.co.jp/visit/ |

| 宅配買取 | https://www.uriel-cuore.co.jp/delivery/ |

| 店頭買取 | https://www.uriel-cuore.co.jp/shop/ |

また、 お品物の写真を送るだけでおおよその査定額がわかる「無料WEB査定」も大人気です。

無料WEB査定: https://www.uriel-cuore.co.jp/entry/

・簡単3ステップ~買取の流れ~

1.予約

まずは、 お電話・メール・LINEいずれかで査定をご予約ください。

ウリエル公式サイト: https://www.uriel-cuore.co.jp/

2.無料査定

どの買取方法でも査定料金は無料!

ウリエル自慢の査定士が、 確かな専門知識と豊富な経験をもとに、 丁寧に査定いたします。

もしも査定額にご満足いただけない場合は、 キャンセルすることも可能です。

3.ご成約・ご入金

出張買取・店頭買取では、 現金をその場でお支払いします。

宅配買取の場合は、 口座振込させていただきます。

※お客様にお支払いいただく手数料はございません。

実家の片付けでお悩みの方は、 ぜひお気軽にウリエルにご相談ください!

ウリエル公式サイト: https://www.uriel-cuore.co.jp/

※買取のご相談・お申込みはサイト内フォームからお願いします。

| 会社名:株式会社クオーレ 所在地:愛知県大府市柊山町8-53-2 代表取締役:竹本泰志 事業内容:買取事業・遺品整理・生前整理・不動産・ハウスクリーニング・リノベーション コーポレートサイト: https://cuore-group.com/ 買取専門店ウリエル: https://www.uriel-cuore.co.jp/ 買取のお問い合わせ:0120-242-556 |

※こちらの記事を転載して頂ける場合は、 上記サイトURLのご記載もお願いいたします。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

会社名:株式会社クオーレ

所在地:愛知県大府市柊山町8-53-2

TEL:0120-923-225

代表取締役:竹本泰志

事業内容:買取事業・遺品整理・生前整理・不動産・ハウスクリーニング・リノベーション

コーポレートサイト:https://cuore-group.com/

買取専門店ウリエル:https://www.uriel-cuore.co.jp/

2022/7/6

【かるケア】

ソフトウェア開発の株式会社コンピューター総合研究所(所在地:茨城県水戸市、 代表取締役:根本龍男)は、 月額1,980円(税込)で手軽にはじめられる新たな高齢者見守りサービス「かるケア」を開発した。 高齢者宅に設置した小型の専用機器で、 カメラを使わずにテレビ視聴や照明点消灯などの生活リズムを確認できる。 異常を検知して家族に通知する見守り機能はもちろん、 【離れていても家族の気持ちがつながる新しいコミュニケーション方法】を提案する。

新たな見守りサービス「かるケア」は専用機器に携帯電話通信機能を内蔵しているので、 インターネット工事は必要無く、 手軽にはじめられる。 高齢者宅に設置した専用機器で、 テレビの音量や室内照明の点灯・消灯を感知し、 データを蓄積する。 家族は、 自身のスマホやPCから毎日のテレビ視聴状況や夜間の点灯・消灯時刻をグラフで確認でき、 直近1週間の生活状況や長期的な生活状況の変化を見守ることができる。

異常通知機能では、 それぞれの生活に合わせて18時以降に見守りたい時間帯を設定し、 テレビリモコンの操作や照明点灯、 テレビの音量がいずれも検知されなかった場合、 見守り者にメールで通知する。

また、 「かるケア」は専用機器のカラーランプによる相互交信で、 【離れていても家族の気持ちがつながる新しいコミュニケーション方法】を提案する。 例えば、 見守り者がスマホを操作して高齢者宅の専用機器のランプを点灯させ、 高齢者がリモコンのボタンを押して消灯できる。 高齢者がリモコンのボタンを押すと、 見守り者宛にメールが送信される機能もある。 この新しいコミュニケーション方法により、 家族に電話やメールをすることに抵抗がある高齢者でも、 より家族とつながることを期待できる。

専用機器は縦横10センチメートル、 厚みが2.3センチメートル、 130グラムと小型。 高齢者宅のテレビリモコンを学習させ、 スマホがあればすぐに利用できる。

利用料はクレジットカードでの支払い。 初期費用:4,950円(税込)、 月額利用料:1,980円(税込)で、 手軽に安価で利用できる。

サービスは個人での申込みに限らず、 増加する高齢者の一人暮らしに対応するために集合住宅管理会社や地域の介護事業者との連携も進めている。

■かるケアについて

ウェブサイト: https://cal-care.jp お問い合わせ(メール):contact@cal-care.jp

■株式会社コンピューター総合研究所について

業務内容:ソフトウェアシステム開発

設立:1986(昭和61)年12月23日 資本金 :4,000万円

代表取締役:根本 龍男

ウェブサイト: https://www.tokyo-cal.co.jp/

2022/7/6

「第22回日本抗加齢医学会総会」(2022年6月17~19日開催)で発表

| 株式会社ユーグレナ(本社:東京都港区、 代表取締役社長:出雲充)は、 至学館大学の多田敬典教授および、 福井大学の徳永暁憲准教授との共同研究により、 微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ、 以下「ユーグレナ」)の継続的な摂取が、 老齢マウスを用いた検証で、 加齢に伴う記憶力の低下を抑えることを示唆する研究結果を発表しました。 なお、 今回の研究成果は、 「第22回日本抗加齢医学会総会」(2022年6月17~19日開催)で発表しました。 |

| ■研究の目的 健康寿命は、 WHO(世界保健機関)によって提唱された健康指標で、 平均寿命から認知症や寝たきりなど介護状態にある期間を差し引いた期間のことで、 心身ともに自立し、 健康的に生活ができる期間のことを示します。 健康寿命と平均寿命の差、 すなわち日常生活に制限のある「不健康な期間」は、 日本では男性が約9年、 女性が約12年あるとされています※1。 年々、 平均寿命は延びていますが、 この「不健康な期間」を極力短縮し、 健康寿命を延ばすことが課題となっています。 加齢に伴う記憶力の低下※2は,認知症の発症の予兆であると考えられており、 高齢者において記憶力の低下を抑えることは,認知症の発症予防につながる可能性があります。 当社ではこれまでに、 ユーグレナを継続的に摂取することにより、 機敏さや、 心の健康を維持できる可能性※2、 アルツハイマー型認知症患者では量が減少することが知られている神経栄養因子(BDNF)を上昇させる可能性※3、 ユーグレナが腸管内の神経細胞に作用する可能性※4, 5などを報告しています。 本研究は、 老齢マウスを用いて、 ユーグレナの継続的な摂取による、 加齢に伴う記憶力の低下に対する影響について検討しました。 ※1 第16回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料 ※2 軽度認知機能障害(MCI: Mild Cognitive Impairment)とも言う。 本人や家族から記憶障害の訴えはあるものの、 全般的な認知機能は正常であり認知症は認めない状態を指す。 ※3 2019年5月28日のリリース https://www.euglena.jp/news/20190528/ ※4 2020年3月30日のリリース https://www.euglena.jp/news/20200330/ ※5 2020年8月14日のリリース https://www.euglena.jp/news/20200814-2/ ■研究の内容と結果 ユーグレナの継続的な摂取が、 老齢マウスの記憶力の低下を抑制することが示唆されました 通常食飼育した老齢マウス(20ヶ月齢以上)では、 通常食飼育した若齢マウス(3ヶ月齢)と比較して、 Y字型迷路試験※6において、 空間認知記憶が低下しました(図1)。 一方、 ユーグレナを含む餌を2ヶ月間摂取した老齢マウス(20ヶ月齢)を用い、 通常食で飼育した老齢マウスと比較して、 加齢による認知機能の変化を評価したところ、 Y字型迷路試験において、 空間認知正答率が向上しました。 加えて、 ユーグレナの摂取により、 アーム総進入回数を指標とした自発運動量が増加しました(図2)。 これらの結果は、 老齢マウスでのユーグレナの継続的な摂取が、 加齢に伴う記憶力と活動量の低下を抑制したことを示しています。 ※6 Y字型迷路は、 空間認知記憶を評価するための実験として、 広く使用されています。 マウスがY字型迷路内を探索するときに、 直前に進入したアームとは異なるアームに入ろうとする習性を利用した試験方法で、 同じアームに入ることが多いと、 短期的な記憶力が低下していることを表します。 |

図1:老齢マウスは空間認知記憶と自発運動量が低下

※対応のないt検定, *p<0.05, **p<0.01 老齢マウス vs. 若齢マウス

図2: ユーグレナの継続摂取による老齢マウスの空間認知記憶と自発運動量への影響

※対応のないt検定, *p<0.05, **p<0.01 ユーグレナ vs. 通常食

以上の老齢マウスを用いた検証により、 ユーグレナの継続的な摂取が、 加齢に伴う記憶力の低下を抑制する可能性が示されました。

当社では、 からだが本来もつ「つくる・はたらく・まもる」のサイクルを支えるユーグレナの可能性のさらなる解明と、 ユーグレナおよびその含有成分の健康食品、 医療分野等での利活用や食材としての付加価値向上を目指し、 研究開発を行っていきます。

<ユーグレナ(和名:ミドリムシ)について>

石垣島ユーグレナは、 ワカメや昆布、 クロレラと同じ藻の一種で、 動物と植物の両方の特徴を持っており、 ビタミン、 ミネラル、 アミノ酸、 不飽和脂肪酸など59種類の栄養素をバランスよく含んでいます。 なお、 ユーグレナ特有の成分でβ-グルカンの一種であるパラミロンは、 近年機能性についての研究が進み、 食品や化粧品などのヘルスケア分野などでの活用が期待されています。

<株式会社ユーグレナについて>

2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)の食用屋外大量培養技術の確立に成功。 微細藻類ユーグレナ、 クロレラなどを活用した食品、 化粧品等の開発・販売のほか、 バイオ燃料の製造開発、 遺伝子解析サービスの提供を行っています。 また、 2014年よりバングラデシュの子どもたちに豊富な栄養素を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を継続的に実施。 「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」をユーグレナ・フィロソフィーと定義し、 事業を展開。 https://euglena.jp

以上

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ユーグレナ 広報宣伝部:北見、山下 TEL: 03-3454-4907 press@euglena.jp

2022/7/7

シニア×高校生プログラム「みる旅」募集開始

東京都美術館は、 超高齢社会に対応する事業「Creative Ageing ずっとび」をアート・コミュニケーション事業の1つとしてはじめています。

「 クリエイティブ・エイジング 」 は、 クリエイティブ(創造的に)とエイジング(年を重ねる)をかけ合わせた、 欧米のシニア向けの文化事業でよく用いられる言葉で、 年を重ねることをポジティブにとらえています。

「 ずっとび 」は、 東京都美術館の愛称である「都美(とび)」に「ずっと」をかけあわせた言葉で、 シニアの方々がいくつになっても「ずっと」通いたくなる「都美」を目指します。

この二つの言葉を組み合わせた「 Creative Ageing ずっとび 」は、 誰もがクリエイティブに歳を重ねられる社会を目指し、 これまでの美術館の活動に加えて、 シニア世代の方々を対象にした参加型の鑑賞や異世代交流の機会、 認知症のある方を対象にしたプログラムなどにより、 シニアの方々がより主体的で創造的に楽しめる機会をつくります。

・シニアの方にも分かりやすいホームページ https://www.zuttobi.com

- ティーンズ&シニアプログラム 募集開始

- 「みる旅」 高校生×シニア :タイムワープいとをかし―1200年の時をかける2日間―

【概要】 東京藝術大学大学美術館の特別展「日本美術をひも解く―皇室、 美の玉手箱」を休館日に特別貸切!ゆったりとした空間の中で、 シニアと高校生とアート・コミュニケータとが、 世代を超えた対話を重ねながら日本美術の魅力を発見し、 「いとをかし」(かわいい、 おもしろい、 最高!)をキーワードに、 約1200年の時を旅する夏のスペシャルプログラムです。

【開催日時】 全2日間 8/14(日)、 8/15(月)10~16時

【会場】 東京都美術館、 東京藝術大学大学美術館

【対象:定員】 高校生およびその年齢(15~18歳)の方 15名、 65歳以上の方 15名

【参加費】 無料 *展覧会の観覧料は各自負担

【参加条件】・2日間とも参加できる方 ・Eメール送受信・インターネット接続が可能な方 ・参加型のプログラムに関心のある方

【プログラムの詳細・お申込み】 https://museum-start.jp/program/family/mirutabi

【主催】 東京都、 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、 東京藝術大学

【対象展覧会】特別展「日本美術をひも解く―皇室、 美の玉手箱」 東京藝術大学大学美術館

https://tsumugu.yomiuri.co.jp/tamatebako2022/index.html

【問い合わせ先】

東京都美術館 アート・コミュニケーション係「みる旅」担当

03-3823-6921(東京都美術館 代表番号)

運営チーム aiueno@museum-start.info

【報道関係者問い合わせ先】東京都美術館 広報担当 press@tobikan.jp

2022/7/7

~「生活に溶け込んだ認知症ケア」サービスの提供に向けて~

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社(本社:千代田区、 代表取締役:落合 陽一、 村上 泰一郎、 以下「PxDT」)と塩野義製薬株式会社(本社:大阪市中央区、 代表取締役社長:手代木 功、 以下「塩野義製薬」)は、 「音刺激による脳活性化および認知機能改善」に向けた共同研究に関する基本合意書(以下、 本合意書)を締結しましたので、 お知らせいたします。

- 背景

国内において高齢者人口は増加し続けており、 28.4%と世界で最も高い高齢化率となっております¹。 日本の高齢者における認知症有病率は約15%と推計されており、 高齢化の進展に伴って有病者数はさらに増加すると予想されております²。 認知症は記憶・学習、 言語能力、 判断能力などの認知機能が障害されることでご本人のQOL(Quality of Life)が低下するとともに、 介護者の肉体的、 精神的、 経済的負担にもつながり、 社会に与える影響が大きい疾患です。 一方で、 既存治療法に対する患者満足度は高くなく³、 新たなソリューションが求められています。

- 今回の取り組みについて

認知機能障害の特徴の一つとして、 脳内で認知機能を発揮するのに必要な脳の特定のリズム活動(ガンマ波)が低下していることが報告されています⁴。

塩野義製薬とPxDTは2021年12月より「生活に溶け込んだ形で、 自然に五感を刺激することによって長期的な介入を可能とし、 認知症ケアを実現する」というコンセプトを掲げ、 感覚刺激による脳のリズム活動の変化に着目した、 新しいサービスの開発に向けた共同研究に取り組んできました。 その中で、 脳の特定のリズム活動(ガンマ波)を強める可能性のある「音」を共同開発しました。 本合意書の締結を通じて、 今後は、 テレビの音や音楽を自然な形で加工して特定のリズムの脳活動を強めるなど、 「音」を通じたサービスの開発に向けたさらなるエビデンスの構築を目指してまいります。

- 今後の展望

PxDTと塩野義製薬は両社の強みを活かし、 聴覚や視覚など五感刺激による「生活に溶け込んだ認知症ケア」サービスの開発を通じて、 患者さまや社会の抱える困り事の解決に向けた新たなソリューションの提供に取り組んでまいります。

また、 PxDTは共同開発中の音⁵を用いた一般家庭向けのプロダクトの開発を目指します。

- ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

PxDTは、 Digitally Rebalanced——世界をデジタル技術の観点から俯瞰し、 新たな均衡点へ導く原動力となることを目指す大学発ベンチャーです。 デジタルと物理世界を繋ぐインターフェース技術を研究開発し、 連続的に社会実装していくことで、 その実現に寄与します。

URL: https://pixiedusttech.com/

- 塩野義製薬株式会社について

塩野義製薬は、 取り組むべき重要課題(マテリアリティ)として「社会生産性向上」を特定しています。 引き続き、 アンメットメディカルニーズの高い認知機能障害に対する画期的な治療法を患者さまにお届けできるよう努力し、 精神・神経系疾患を抱える患者さまとそのご家族のQOLや生産性の向上に貢献してまいります。

URL: https://www.shionogi.com/jp/ja/

- 参考

1.令和2年度版高齢社会白書

2.平成26年度厚生労働省科学研究費補助金特別研究事業「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」

3.令和2年度 国内基盤技術調査報告書「60 疾患に関する医療ニーズ調査(第6回)」分析編

4.Herrmann, C. S., & Demiralp, T. (2005). Human EEG gamma oscillations in neuropsychiatric disorders. Clinical neurophysiology, 116(12), 2719-2733.

5.想定した特定のリズム(ガンマ波)の脳活動を生じさせる可能性のある音

===

Conclusion of the basic agreement between Pixie Dust Technologies, Inc. and SHIONOGI & CO., LTD with regard to the joint research for brain activation by sound stimulation and improvement of cognitive function

– For the purpose of providing the service of “pervasive care for dementia patient in everyday life” –

This is to announce Pixie Dust Technologies, Inc. (Head Office: Chiyoda-ku, Tokyo, Representative Director: Yoichi Ochiai, Taiichiro Murakami, hereinafter “PxDT”) and SHIONOGI & CO., LTD. (Head Office: Chuo-ku, Osaka, Representative Director: Isao Teshirogi, hereinafter “Shionogi”) have made and entered into the basic agreement (hereinafter, the “Agreement”) regarding “brain activation and improvement of cognitive function by sound stimulation”, allowing us to provide the service of “pervasive care for dementia patient in everyday life by sensory stimulation”, based on the result of joint research conducted thereby.

Background

In Japan, the population of older age is on an increasing trend, and has marked 28.4%, which is the highest aging rate throughout the world (*1). Japan’s older age’s prevalence of dementia is estimated to reach 15%, and it is anticipated that the number of people suffering from the dementia will increase further along with the progress of aging (*2). The dementia will lower the patients’ QOLs (Quality of Life) as it will disturb cognitive functions such as remembering, learning, language, and reasoning abilities, which will then cause physical, mental, and economic burdens to caregivers. Given that, while the dementia has a huge impact on the society, the extent to which the patients are satisfied with the existing remedy paradigm is not high (*3), whereby requiring a new solution.

Our Initiatives

As one of the characteristics of cognitive function disorders, it is reported a certain rhythmic activity (gamma waves) necessary to fulfill the cognitive function in the brain is decreasing (*4). Since December 2021, PxDT and Shionogi have been proceeding with joint research in order to provide the new service with a focus on cerebral rhythmic activities through sensory stimulation under the concept of “realizing the dementia care that enables the long-term intervention to the brain by stimulating five senses spontaneously in everyday life.” Along the way, we have jointly developed the sound with the possibility to enhance a certain cerebral rhythmic activity (gamma wave). The conclusion of the Agreement will allow us to aim to build up further evidence so that we can develop the service using the sound we have arranged to fit in a daily life by processing the TV sound and the music.

Future Outlook

PxDT and Shionogi will, by leveraging our strengths, develop a service of “dementia care in everyday life” realized by stimulating five senses such as sight and hearing, and continue to take initiatives to provide a new solution that may solve issues that face people with dementia and the society.

PxDT will also endeavor to develop a home use consumer product utilizing the sound currently under joint development (*5) under the concept of “realizing the dementia care that enables the long-term intervention to the brain by stimulating five senses spontaneously in everyday life.

About Pixie Dust Technologies, Inc.

We, Pixie Dust Technologies, Inc., headquartered in Tokyo, are a company that is strongly confident that we are most superior in digital ultrasonic wave control in the whole world, led by two founders who hold Ph.D.

We are a tech company to deliver a “new option” in order to cater to unmet needs throughout the world that can go beyond the traditional approaches using medicine, such as “caregiving for dementia by intervening five senses.” We have a core technology specializing in “wave control technology” that can manipulate not only ultrasonic wave but also light and so-called electromagnetic wave, and our main domain is to “improve QOL”, “supplement and enhance physical abilities, and “deal with aging”, with a focus on the development of non-contact / non-invasive device in the field of health care and diversity.

URL: https://pixiedusttech.com/

About SHIONOGI & CO., LTD.

Shionogi has identified “improvement of social productivity” as materiality we should address. We will continue to strive to deliver innovative treatment against disorders with cognitive functions for which there are high unmet medical needs and to contribute to improving QOLs and productivity of people suffering from mental / neurological disease and their families.

URL: https://www.shionogi.com/jp/ja/

References:

1. Annual Report on the Aging Society 2020

2. Report of Research Supported by HLSRG (Health and Labor Sciences Research Grant) “Research on Future Change in Population of Older Age with Dementia in Japan”

3. 6th survey on medical needs related to disease (Analysys), Survey Report of Japanese Basic Technology, 2020. (in Japanese)

4. Herrmann, C. S., & Demiralp, T. (2005). Human EEG gamma oscillations in neuropsychiatric disorders. Clinical neurophysiology, 116(12), 2719-2733.

5. The sound with the possibility to evoke a certain cerebral rhythmic activity (gamma wave)

【お問い合わせ先】

・ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズウェブサイトお問い合わせフォーム:

https://pixiedusttech.com/contact/

・塩野義製薬株式会社

塩野義製薬ウェブサイトお問い合わせフォーム:

https://www.shionogi.com/jp/ja/quest.html#3.

===

https://pixiedusttech.com/contact/

・Pixie Dust Technologies, Inc.

Send inquiries to PxDT’s website:

https://pixiedusttech.com/contact/

・SHIONOGI & CO., LTD.

Send inquiries to Shionogi’s website:

https://www.shionogi.com/jp/ja/quest.html#3.

2022/7/8

シニア世代へのネガティブなイメージを再定義

シニア向け暮らしのパートナーサービス「もっとメイト」を運営する株式会社MIHARU(本社:東京都渋谷区、 代表取締役:赤木円香、 以下MIHARU)は、 一般的な「頑固」「孤独」「病気」などのシニア世代へのネガティブなイメージを再定義し、 新たに若者が憧れるシニア世代のロールモデルとなる「もっとメイトレジェンド」のプログラムをスタートします。

本プログラムを通じて、 MIHARUが掲げる「生年月日にとらわれない新しい高齢化社会を実現する」という使命の実現に向けて、 年を重ねることにワクワクするAgeWellの概念を、 より多くの人に広めることを目指して参ります。

▼若者の7割以上がシニアになることに「不安がある」、 6割以上が歳を重ねることに「ワクワクしていない」と感じていることが明らかに

この度、 現状のシニア世代(=65歳以上)に対しての20~30代の孫世代のイメージをより深く知るべく、 10代後半から30代前半までの男女の若者175名を対象に「シニア世代・高齢化社会へのイメージ調査」を実施しました。

調査の結果、 自分がシニア世代になることに対しての不安がある若者は7割超え、 歳を重ねることにワクワクしていないと回答している若者が6割超えであることが判明しました。

さらに、 シニア世代に対して「ネガティブ」「ややネガティブ」と回答した人の割合は「ポジティブ」「ややポジティブ」と回答した人の割合に比べて2倍近くにも及ぶ結果となりました。

本アンケートを通じて、 多くの若者がシニア世代に対してマイナスイメージを抱いている現状が浮き彫りになりました。

▼「もっとメイト」の学生パートナーたちはサービスでの出会いや対話を経て、 シニア世代へのイメージが180度好転したと回答

一方で、 実際にMIHARUの「もっとメイト」サービスを通じて月に200名以上のシニア世代の方々と接している大学生パートナーは、 お客様との対話を通じて、 シニア世代に対してのイメージが次のように変わったと話しています。

「元々ネガティブな報道が目立っていたためシニア世代に対してマイナスイメージを抱いていましたが、 「もっとメイト」でのお仕事を通じてシニアの皆さんの器の広さや知見の深さに驚かされました。

私が担当するお客様は人生の成功の秘訣は、 全ての時間に意味づけをして、 零細な時間を無駄にせず学び続けることだわと教えてくださり、 今ではお客様と会う日が毎回とても楽しみで、 自分の日々の情熱の源泉になっています」

(慶應大学3年生Nさん)

「「もっとメイト」に入る前はシニア層に位置付けられる方々に対して“保守的で向上心の弱い人たち“という負のイメージを抱いていました。

しかし、 「もっとメイト」のお客様と話していて、 留学を目指して一から英語の勉強を始めたり、 今から商品を開発して日本中の子供を幸せにしようとしているなんてめちゃくちゃかっこいい歳の重ね方してるじゃん!って思いました」

(法政大学3年生Kさん)

「これまで同じ立場から対話することは不可能なのではないかと思っていましたが、 お客様が何気なく放った「私の時代には今の若い人たちのような価値観はなかったけど、 こんな価値観を持っている人もいるなんて面白いなと思うのよ。 」というひとことをきっかけに、 広い視野を持ったあたたかさを持つと同時にチャレンジし続ける精神を忘れない、 まさに人生のロールモデルと呼べるようなかっこいいシニア世代の方々がたくさんいるのだと今、 常々感じています」

(国際基督教大学3年生Fさん)

「もっとメイト」では、 このように若者が抱くシニア世代のマイナスイメージをプラスに変え、 より多くのシニア世代の方々が日々わくわくし歳を重ねることが楽しみになる社会を創造します。

▼若者が憧れる「次世代シニア」を体現するお客様を「もっとメイトレジェンド」とし、 シニア世代のワクワクを実現するプロジェクトをスタート

そのためにはまず、 「シニア」という言葉の概念を覆す必要があると考え、 MIHARUは「次世代シニア」というものを以下の4つに定義しました。

そして、 まさに上記4つの定義を体現しているもっとメイトのお客様に「もっとメイトレジェンド」にご就任いただき、 「次世代シニア」のロールモデルとして様々な発信をしていくプロジェクトを始動いたしました。

本プロジェクトでは既存のシニア世代のイメージを覆し、 若者が憧れる歳の重ね方を社会提言することを目的とした様々な世代間交流企画を実施していきます。

本プロジェクトを通じて、 「もっとメイト」をすでに利用していただいているお客様はもちろん、 まだ出会っていないお客様も含めて多くの次世代シニアの方に出会い、 その存在を発信していくことで、 若者のシニア・高齢化社会へのイメージ変化に寄与してまいります。

その先にある、 生年月日にとらわれない新しい高齢化社会の実現を目指して、 MIHARUは高齢化社会を前に進める先駆者として日々邁進してまいります。

■株式会社MIHARU 会社概要

社名 : 株式会社MIHARU

代表取締役 : 赤木円香

設立 : 2020年1月10日

所在地 : 東京都渋谷区神宮前3-37-1-1108

HP : https://www.miharu-inc.jp/

サービスページ: http://motto-mate.com/digital/

【本件のお問い合わせ】

株式会社MIHARU 広報担当

メールアドレス:info@miharu-inc.jp

【本件に関するお問合せ先】

株式会社MIHARU 広報担当

電話:03-4500-8359

メールアドレス:info@miharu-inc.jp

2022/7/8

~「ハーゲンダッツ」と「パピコ」はライフステージの変化でランキングが2回入れ替わる?~

CCCマーケティング株式会社(本社:東京都渋谷区、 代表取締役社長:田代誠)は、 7,000万人を超えるT会員の購買データをもとに、 1歳刻みで性年齢別の購買傾向を読み解いた「1歳刻み!7,000万人の購買商品ランキング」調査を実施いたしました。 今回は、 全国15~69歳の男女が2021年6月1日~2021年9月30日の期間に購買した「アイス」カテゴリーから、 購買商品ランキングの結果を発表いたします。

- 調査結果概要

・【男女総合・購買ランキングTOP3】「エッセル スーパーカップ」「ガリガリ君」「ハーゲンダッツ ミニカップ」

・ライフステージに合わせてランキングが2回入れ替わる「ハーゲンダッツ」「パピコ」

・シニアに人気なのは昔ながらの「あずきバー」「白くま」

・ミレニアル世代はSNSで流行の「氷菓+お酒」アレンジで「アイスボックス」「アイスの実」を購入?

・女性に人気傾向がある濃厚なアイスクリーム

- 【男女総合・購買ランキング】アイスの総合ランキング(TOP30)

「アイス」カテゴリーにおける男女総合の購買ランキング、 1位は明治「エッセル スーパーカップ」でした。 ほとんどの年齢で1位にランクインしているだけではなく、 男女別のランキングでも1位にランクインしており、 定番ブランドとして

広く親しまれています。 2位は比較的低価格な氷菓の定番である赤城乳業「ガリガリ君」、 3位は高級アイスクリームのハーゲンダッツ「ミニカップ」と、 どれも定番商品ではあるものの、 値段や特徴はさまざまです。 好みや目的に応じて、 購入する商品はどのように変化するのか、 ブランドごとに1歳刻みのランキングを読み解きます。

- ライフステージに合わせてランキングが2回入れ替わる「ハーゲンダッツ」・「パピコ」

※グラフの縦軸は人気ランキング、 横軸は年齢

1歳刻みのランキング推移を見ていくと、 20歳以降に2回ランキングが入れ替わるタイミングがありました。

1回目は35歳で、 20歳から33歳まで2位をキープしているハーゲンダッツ「ミニカップ」が、 江崎グリコ「パピコ」と順位が入れ替わります。

2回目は49歳で、 ハーゲンダッツ「ミニカップ」は3位へランクアップしますが、 江崎グリコ「パピコ」は53歳で7位までランクダウンしています。

ハーゲンダッツは比較的高価なので、 自由に使えるお金の有無によって購買傾向が変わるのかもしれません。 たとえば、 社会人になり自分へのご褒美として購入する機会が増えた後、 子育てのタイミングでは購入頻度が減り、 子育てが落ち着いてくる50歳以降のタイミングで再度自分用に購入する、 といった仮説がみえてきます。

江崎グリコ「パピコ」は子育て世代である30代・40代で急激にランクアップしますが、 50代になるとランクダウンしているので、 子ども用の購入も考えられます。 このように、 自分へのご褒美用から子ども用への変化など、 購入するアイスブランドはライフステージの変化に影響を受けるのかもしれません。

- シニアに人気なのは昔ながらの「あずきバー」・「白くま」

井村屋「あずきバー」は27歳時点で30位ですが、 69歳になると6位までランクアップしています。 丸永製菓「白くま」についても、 31歳時点で30位ですが、 66歳では13位までランクアップしており、 どちらも45歳あたりからランキングが急上昇しています。 どちらも昔ながらのブランドなので、 より慣れ親しんだ方が、 年齢が上がるにつれて購入する機会が増えるのかもしれません。

- ミレニアル世代はSNSで流行の「氷菓+お酒」アレンジで「アイスボックス」・「アイスの実」を購入?

総合9位の森永製菓「アイスボックス」、 12位の江崎グリコ「アイスの実」のランキング推移を見てみると、 15~43歳まではTOP10以内で一定のランキングを保っていますが、 45歳以降になると年齢が上がるにつれてランクダウンしています。

スポーツ後などのタイミングで体をクールダウンさせるために購入しているシーンも考えられますが、 缶チューハイを飲む際に氷代わりとして江崎グリコ「アイスの実」を浮かべたり、 森永製菓「アイスボックス」の容器にお酒を入れて飲んだりするアレンジなど、 SNSを中心にアイスとお酒を組み合わせた楽しみ方が広まっています。 家でお酒を楽しむ際にこういったアレンジを行うため、 ミレニアル世代人気が高まっているのかもしれません。

- 女性に人気傾向がある濃厚なアイスクリーム

森永乳業「MOW」は男性19位、 女性14位と、 特に女性人気が高い結果となりました。 CMに女性人気の高い山崎育三郎さんを起用し、 「プレミアム」「素材へのこだわり」を押し出しているのも女性人気に関係しているかもしれません。

同じ「アイスクリーム※」に分類されるハーゲンダッツ「ミニカップ」も女性2位、 男性5位、 森永乳業「ピノ」も女性5位、 男性9位と女性は比較的濃厚な味わいのアイスクリームを好む傾向があるのかもしれません。

*乳固形分15%以上、 うち乳脂肪分8%以上のもの

このように、 同じアイスだとしても、 特徴やCMに起用するタレントなどによって性別による人気の差があることが分かりました。

- 性別や年齢、 ライフステージよる違いが明らかに!

アイスの「1歳刻み!7,000万人の購買商品ランキング」を調査した結果、 年齢やライフステージ、 好みの変化に合わせて商品を選んでいる様子が見えてきました。

より詳細なランキング結果は、 以下よりご覧いただけます。

また、 今回使用したデータも無料でダウンロードいただけます。

URL: https://www.cccmk.co.jp/columns/cccdata28

<調査データ概要>

期間:2021年6月1日~2021年9月30日

抽出元:多種多様なTポイント提携先の購買データ

対象者:全国・15~69歳の男女(満年齢基準日:2021年9月30日)

※CCCマーケティングでは、 セキュリティ上厳重に管理された環境のもと、 個人を特定できない状態でマーケティング分析を行っております。

※本リリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

CCCマーケティング株式会社 広報担当:畠中

TEL:03-6800-4464

2022/6/30

~山口県中村女子高校とコラボしたALS疾患啓発チャリティーイベントも併催~

| 田辺三菱製薬は、 山口県のJリーグチーム・レノファ山口FCが、 7月10日(日)のレノファ山口FC対アルビレックス新潟戦で実施するALSの疾患啓発活動「田辺三菱製薬Presents ALSアクションデー」に協賛します。 当社は協賛のほか、 試合前に、 場外に設けたALS疾患啓発ブースで、 当社ウェブサイトで公開中のALS患者さん向け嚥下食「世界を旅するALSレストラン」レシピをもとに、 山口県中村女子高校の調理科の生徒さんが、 地元の食材を用いてアレンジし製作する菓子をチャリティー提供するほか、 ALS患者さんが視線で文字を入力し意思を伝える意思伝達装置を使用し、 ALS患者さんやJリーガーへ応援メッセージを送るイベントを開催します。 |

| 三菱ケミカルホールディングスグループの田辺三菱製薬株式会社(本社:大阪市中央区、 代表取締役:上野裕明、 以下「当社」)は、 山口県のJリーグチームであるレノファ山口FCが、 7月10日(日)のレノファ山口FC対アルビレックス新潟戦で実施する、 筋萎縮性側索硬化症(ALS)の疾患啓発活動の趣旨に賛同し、 「田辺三菱製薬Presents ALSアクションデー」として協賛します。 当社は協賛のほか、 当社グループの従業員ボランティアがALS患者さんの試合観戦をサポートします。 また試合前には、 場外にALS疾患啓発ブースを設け、 当社ウェブサイトで公開中のALS患者さん向け嚥下食「世界を旅するALSレストラン」レシピをもとに、 学校法人山口中村学園中村女子高等学校の調理科の生徒さんが、 地元の食材を用いてアレンジし製作する菓子をチャリティー提供するほか、 ダブル技研株式会社の協力のもと、 ALS患者さんが視線で文字を入力し意思を伝える意思伝達装置を使用し、 ALS患者さんやJリーガーへ応援メッセージを送るイベントを開催します。 |

| 「田辺三菱製薬Presents ALSアクションデー」開催概要 ■ 日時:2022年7月10日(日) 19:00試合開始 レノファ山口FC対アルビレックス新潟 ※ALS疾患啓発ブースは同日15:00から開設 ■ 場所:維新みらいふスタジアム(山口県山口市維新公園4-1-1) ■ 運営:主催=株式会社レノファ山口、 協賛=田辺三菱製薬株式会社、 協力=一般社団法人WITH ALS、 株式会社オリィ研究所、 日本ALS協会山口県支部、 後援=山口県 ■ 主な内容:ALS患者さんの試合観戦(スタジアムでの試合観戦や分身ロボット「OriHime」を使用したリモートスタジアム見学ツアー)、 ALS疾患啓発ブースでのチャリティーイベントの開催、 一般社団法人WITH ALS代表理事武藤将胤さんによるDJパフォーマンス など |

当社グループは、 およそ100年にわたり山口県を拠点に医薬品を製造し、 ALS治療薬を含む高品質な医薬品を世界の患者さんにお届けするとともに、 事業拠点を持つ地域社会と連携した企業市民活動や、 患者さんとそのご家族を支援する取り組みを続けてきました。 このイベントへの協賛を通して、 ALS患者さんにスポーツを楽しんでいただくとともに、 ALSやその患者さんおよびそのご家族への認知や理解を広めるきっかけになることをめざします。

・筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis、 ALS)について

ALSは運動神経が損傷し、 脳から筋肉への指令が伝わらなくなる疾患です。 その原因、 発症のしくみは解明されておらず、 根治療法は未だにありません。 初期の症状は、 手足に力が入りにくくなる(四肢型)、 舌や口が動きにくくなる(球麻痺型)、 呼吸に支障がでる(呼吸筋麻痺型)などさまざまで、 その後、 症状が他の部位に進行します。 多くの患者さんは発症から短期間で急速に進行しますが、 中には10年以上にわたってゆっくり進行する患者さんもいます。 近年は治療やケア、 人工呼吸器などの進歩によって、 栄養状態や呼吸の管理が改善、 感染症などのリスクも減り、 30年前と比べると生存期間は1年ほど長くなっています。 (出典:田辺三菱製薬「ALSステーション」より https://als-station.jp/recent_situation_01.html )

・ALS患者さん向けオリジナルレシピ「世界を旅するALSレストラン」について

田辺三菱製薬の健康支援サイト「ALSステーション( https://als-station.jp/ )」では、 ALSの病態・治療から周辺知識、 各種サポート体制など、 さまざまな情報を分かりやすく紹介しています。 その中に開設したALS患者さんのための情報サイト「ALS ACTION!」では、 患者さんやそのご家族、 および医療関係者の声を紹介するほか、 ALS患者さん向けに嚥下や栄養価に配慮して制作した世界の料理のレシピを、 その国の観光地や文化とともにシリーズで紹介するコンテンツ「世界を旅するALSレストラン」を公開し、 ご自宅にいながら味覚の世界旅行へとご案内します。

▼「世界を旅するALSレストラン」サイト

vol.1 ~東南アジア編~ https://als-station.jp/alsaction/restaurant/vol1/asia.html

vol.2 ~北米編~ https://als-station.jp/alsaction/restaurant/vol3/

vol.3 ~ヨーロッパ編~ https://als-station.jp/alsaction/restaurant/vol5/

・レノファ山口FCについて

山口県全市町をホームタウンとする、 プロサッカークラブ。 山口県民が「夢・感動・元気」を共有できるチームを目指し、 2006年に設立。 歴史に名を残した山口県の先人たちのように、 日本のサッカー界にもその名を刻んでほしいと願い、 renovation(維新)の頭文字「レノ」と、 fight(戦う)やfine(元気)の「ファ」を合わせて「レノファ山口FC」と命名された。 2014年にJFL参入、 4位となりJ3参入。 2015年にJ3優勝と、 3シーズン連続でカテゴリーを上げ、 2016年よりJ2で戦っている。 2022シーズンは、 6勝6分9敗 17位(2022年6月17日現在)

・学校法人山口中村学園中村女子高等学校について

中村女子高等学校は、 山口市にあり、 古い歴史をもつ由緒ある学校。 女子教育の先覚者 中村ユス先生によって、 1867年に創立。 「質実」「敬愛」「勤勉」を校訓に、 生徒ひとりひとりが輝きながら、 10年後も30年後も社会に貢献できる人材の育成を目指している。 2000年に調理科を設置。 調理科では、 調理師免許取得のため、 調理実習やインターンシップ、 テーブルマナー講習などの実践的な学習を積極的に行い、 専門的な知識を学んでいる。

お問い合わせ先

三菱ケミカルホールディングスグループ

コーポレートコミュニケーション本部

大阪コーポレートコミュニケーション部 松本

TEL: 06-6205-5119