マイナビ、「ミドルシニア/シニア層のアルバイト調査(2023年)」を発表

2023/6/22

「経済的にゆとりがない」と感じる人は約6割。70歳を超えても働きたい人の割合が前年比で増加。学びなおしの必要性を感じる人は約4割強。

株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、40~70代男女を対象とした「ミドルシニア/シニア層のアルバイト調査(2023年)」を発表しました。本調査は今年で5回目となります。

【TOPICS】

- 「経済的にゆとりがない」と感じる人は約6割。70歳を超えても働きたい人の割合が前年比で増加【図1、2、3】

- 学びなおしの必要性を感じる人は約4割強。必要だと思うスキルは「IT関連技術」や「語学力」【図4、5、6】

- 定年退職後のアルバイトにやりがいを感じている人は4割以上。やりがいを感じる理由は「得意なことを活かせたとき」【図7、8、9】

【調査概要】

アルバイトを行うミドルシニア(40~50代)層、シニア(60~70代)層で、現在経済的なゆとりがないと答えた人は61.7%(「あまりゆとりがない」+「全くゆとりがない」)で前年比4.3pt増加。また、老後働かなくても暮らしていける程度の資産を保有していると思うかに関しては「全く足りないと思う」が59.7%でこちらも前年比4.3pt増加していた。【図1、2】

現在企業は従業員に対して70歳までの就業機会確保が努力義務※となっているが、ミドルシニア層に就労継続を希望する年齢を聞いたところ、70歳を超えても働きたい人は15.5%となり、前年の12.0%と比較して3.5pt増加した。【図3】

物価上昇などの影響から経済的に余裕のないと感じる人が増え、今後の就労希望年齢はますます上がっていくと考えられる。

※2021年4月に改正された高年齢者雇用安定法により、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となった。

将来のための学びなおしについて、必要と感じる人は42.8%。年代別では40代で最も多く55.7%、次いで50代で47.5%、60~70代のシニア層も約2~3割の人が必要性を感じていることがわかった。【図4】

必要と感じる人に理由を聞いたところ、「収入を増やしたいため」が51.4%と最も高く、前年比10.6pt増と大幅に増加している。また「明確な理由はないが、不安を感じるため」は5.2pt増加しており、不透明な社会への不安が垣間見える結果となった。また、「収入を増やしたいため」と回答した人に、どのようなスキルを身に着けたいか自由回答で聞くと、「パソコンスキル」「IT技術」などIT関連のスキルが多かった。また、高齢化が進む中で需要が増していく「介護・福祉」や「大型運転免許」、また「英語・語学」「コミュニケーション能力」などコミュニケーションに役立つスキルなども挙がった。【図5、6】

定年退職の経験があり、現在アルバイトをしているシニア層に、アルバイトに関して定年退職前のイメージと比べてのギャップを聞いたところ、「思ったよりもやりがいがある」が45.7%だった。やりがいがあると回答した人にどのような時にやりがいを感じるかを聞いたところ、「得意なことが活かせたとき」が33.3%と最も高く、全体平均と比較して10pt以上高くなった。【図7、8】

また、「得意なことが活かせたとき」と答えた人の現在の職種を見ると、「オフィスワーク(21.0%)」、「保育、医療・介護・福祉(17.4%)」、「教育(13.7%)」の順に多かった。特に「教育」は全体平均と比較して9.8pt高かった。

PCスキルを活かせるオフィスワークや、保育・福祉系、教育などの資格を要する専門的な職種に就いている人たちは、「得意なことを活かせたとき」にやりがいを感じられていることがわかった。【図9】

【図1】現在経済的なゆとりがあるか

【図2】老後、働かなくても暮らしていける程度の資産(金融資産・不動産)を保有していると思うか

【図3】ミドルシニアがご自身のキャリアとして就労を希望する年齢

【図4】将来のために新しいスキルを身に付けたり、学びなおしをすることについて

【図5】新しいスキルを身に付けること、学びなおしをすることの必要性を感じる理由

【図6】「どのようなスキルを身に付けたいか」の自由回答を一部抜粋

(学び直しが必要に感じる最も当てはまる理由「収入を上げるため」回答者ベース n=650)

【図7】現在アルバイト就業中のシニアの、

定年退職後の仕事内容や働き方に対する定年退職前のイメージとのギャップ

【図8】アルバイト・パート先でやりがいを感じたとき

【図9】現在の職種

『ミドルシニア/シニア層のアルバイト調査(2023年)』

■調査地域:全国

■調査方法:インターネット調査

■対象者:40~70代男女

■回収数:アルバイト就業者4,819サンプル 現在無職で希望する職業がアルバイト・パート1,775サンプル

■実施期間:2023年2月15日(水)~2月20日(月)

※調査結果は、単数四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

※調査結果の詳細は会社HPのニュースリリース(https:/

2023/6/22

2023年6月14日

アルケア株式会社

オストメイト※1のQOL(クオリティオブライフ)の向上を目指す

医療(アルケア株式会社)×衣料(グンゼ株式会社)のコラボレーション

消臭機能をプラスした腹帯〈やわらかウエストチューブ・消臭〉を新発売

アルケア株式会社(本社:東京都墨田区、代表取締役社長:伊藤 克己、以下「アルケア」)は、肌着の老舗メーカーであるグンゼ株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長:佐口 敏康 以下「グンゼ社」)がアルケア専用に立ち上げたブランド「メディプロサポート by メディキュア」の第3弾として、既存のオストメイト用腹帯〈やわらかウエストチューブ〉に消臭機能をプラスした新商品〈やわらかウエストチューブ・消臭〉を2023年6月14日に発売することをお知らせいたします。

※1 さまざまな病気や事故などにより、お腹に排泄のための「ストーマ(人工肛門・ 人工膀胱)」を造設した人

- 医療×衣料のコラボレーション(企業連携)が生まれた背景

アルケアは、創業以来「親切な製品をつくる事」を志し、ケアをする人・ケアを受ける人の潜在的なニーズを察知して磨き抜かれた製品・情報・サービスを提供し、ケアの可能性を豊かにしていく「ベストケア」創造企業です。

グンゼ社は、「衣料から衣療へ」をテーマに医療現場の声から生まれた製品「メディキュア」を2016年より展開しています。 「オストメイトのQOL向上を目指す」という共通の目的・価値観のもと、企業連携を開始し、第1弾として2019年にオストメイト向け腹帯〈やわらかウエストチューブ〉を、翌年にはオストメイト用肌着〈やわらかウエストショーツ〉を発売しています。 そしてこのたび、オストメイトの方のお悩みの一つ※2である「ニオイ」の不安を軽減する〈やわらかウエストチューブ・消臭〉を新発売し、オストメイトの皆様に安心・快適な日常生活を送っていただけるようサポートいたします。

※2 出典:オストメイトの生活と福祉(令和4年11月) 生活上で抱えている問題や悩み事 4位ストーマの便(尿)や臭いの漏れ 34.9%(N=3,930・複数回答)

商品特長

1.やわらかな肌ざわりはそのままに消臭機能をプラス

汗や尿などのアルカリ性のニオイの原因物質であるアンモニア、便など酸性のニオイの原因物質・硫化水素をそれぞれイオン吸着して中和します。これにより、気になるニオイの発生を軽減し、衣服へのニオイ移りや空気中への広がりを抑えます。

2.やさしい肌ざわりとフィット感、

複数のカラーバリエーションからの選択が可能

- 吸水性に優れた綿を65%・伸縮性が高いポリウレタンを35%配合した柔らかな素材で、ゴムの使用と縫い目が一切なく肌当たりが良い

ストーマ装具※3や固定具が肌に直接当たる不快感・ストーマ装具への圧迫感を軽減し、快適な着けごこちと適度なサポート感を実現します。また、術後の体形変化にも幅広く対応できるようにSサイズ、3Lサイズも新たに追加しました。

- 生地をカットしてもほつれにくい

グンゼ社独自の技術を用いた生地は、はさみでカットしてもほつれにくく、ストーマ袋を通すための穴を自身のストーマの位置や大きさに合わせて自由に作ることができます。

- 3色のカラーバリエーション展開

ご要望の多かったブラックを新たに追加し、シュガーブラウンとグレーモクのカラーラインアップから気分や服装のご予定に合わせてお選びいただけます。

※3 ストーマから排出された排泄物や分泌物をためる専用の装具のこと。ストーマ装具は排泄物をためておくストーマ袋(パウチ)と、ストーマ袋をお腹に粘着させる面板から構成されている。

- 商品概要

- オストメイトの「自分らしい未来(あした)」を応援するために、

日々のストーマケアだけでなく「生活支援」を目指す

アルケアのストーマ領域では、オストメイトの「自分らしい未来(あした)を応援する」というコンセプトのもと、ストーマケアで必要とされるストーマ装具のみならず、オストメイトの生活を生涯にわたってサポートする「オストメイトの生活支援」を目指し、事業を展開しています。 ストーマ造設前と変わらない日常生活を送っていただくためのケア用品や肌着などのラインアップの拡充に加え、情報・サービスの提供の強化を図っております。

日本人の2人に1人が生涯でがん罹患するとされ、オストメイトになることは特別なことではないと言えます。 オストメイトは、がんを含めたさまざまな病気などにより、ストーマを保有することで心身ともに大きな変化を経験されますが、「自分らしく生きること」を大切にされていると感じております。 私たちは、そのような希望や想いを大切に受け止め「今日よりも、明日をよくしたいと思っているケアをする人とケアを受ける人」を支えられる、製品・情報・サービスを研ぎ澄ましていきます。

アルケアは、これからもオストメイトの方々に寄り添い、お声を聴きながら多様なライフスタイルへの選択肢や可能性を提供し、誰もが自分らしく生活できる社会の実現に貢献してまいります。

グンゼ株式会社について

1896 年京都府何鹿郡(いかるがぐん、現在の綾部市)に、地域産業であった蚕糸業の振興を目的として設立されました。創業以来、事業を通して社会に貢献することを何より大切にし、現在は、靴下・肌着などのアパレル事業、プラスチックフィルムなどの機能ソリューション事業、メディカル事業、スポーツクラブの運営などのライフクリエイト事業を展開。各種商品やサービスを通じて、より多くのお客さまに「ここちよさ」を提供し続けています。

アルケア株式会社について

アルケア株式会社は、1953年に国産初の石膏ギプス包帯「スピードギプス」の開発・製造に成功し、1955年に創業しました。ケアをする人・ケアを受ける人の双方にとって「親切な製品をつくる」という創業当時の想いはそのままに、現在は予防から社会復帰にいたるまで、ケアをプロセス視点で捉え、整形外科領域、褥瘡・創傷領域、ストーマ領域、看護領域の4つの専門領域で事業を展開しています。「ケアすることの可能性をもっと豊かに。ケアを受けることをもっと前向きに。」アルケアは、そんな明日の形を見据えて、磨きぬいた製品や情報、サービスを社会の隅々にまで広げてゆきます。

社名: アルケア株式会社

創業: 1955年7月

代 表 者: 代表取締役社長 伊藤克己

売上高: 150億円 (2022年6月期)

従業員数: 562名 (2022年6月末時点)

URL: https://www.alcare.co.jp/

本社所在地: 東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 19階(〒130-0013)

事業内容: 医療機器、医療用消耗材料の開発、製造、販売および輸出入

事 業 所: 本社(東京都)、医工学研究所(東京都)、工場(千葉県)、物流センター(東京都、大阪府)

営業所(北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県)

関係会社: 株式会社ザイタック、愛楽康医療器械(上海)有限公司

2023/6/21

ドイツ・ベルリンに本社を置くロボット企業 German Bionic は、介護者を最適にサポートするために特別に設計された画期的なソリューション、Apogee+ (アポジー・プラス)パワースーツを発表しました。このイノベーティブなテクノロジーは、介護研究の最新の進歩に基づいて開発され、看護・介護従事者のウェルビーイングを向上させ、より健康的で持続可能な労働条件をもたらすことを目的としています。Apogee+(アポジー・プラス)は西ヨーロッパと日本ですぐに発売となり、他の地域は追って発売を予定しています。

ベルリン・ドイツ/パリ・フランス、2023年6月1日|ロボティクス・イノベーターのGerman Bionicは、6月14日から17日までパリで開催されるヨーロッパ有数のテクノロジー見本市VivaTech 2023で、世界初のヘルスケア環境での利用に特化した設計のパワースーツを披露します。Apogee+(アポジー・プラス)は、持ち上げや歩行の際に介護者をサポートし、防塵・防水仕様で、ヘルスケア分野の特殊な要件を満たすよう設計された、ユーザーフレンドリーな製品です: また、利用者が掴めるハンドルに加え、外装の洗浄や消毒が特にしやすいように設計されています。Covidのパンデミック以降、医療分野での深刻な危機が続く中、イノベーションの必要性が叫ばれています。「Apogee+(アポジー・プラス)パワースーツは、その充実した機能により、システムクリティカルな職業における非常に厳しい労働条件を緩和し、より安全で持続可能な仕事を実現するために設計されています。私たちのスマートコンパニオンが、クリニックや介護施設での日常診療に欠かせない存在になる日が近いと確信しています。」とGerman Bionicの創業者でCEOのArmin G. Schmidtは述べます。

背景 多くの研究により、看護・介護職員が耐え忍ぶ膨大なレベルのストレスは、しばしば厳しい労働条件、健康上のリスクをもたらす大量の身体的負荷、および彼らの重要な役割に対する全体的な評価の欠如に起因していることが一貫して強調されてきた。 このような課題の重大性は、Covidの大流行時にさらに浮き彫りにされました。 その結果、これらの要因によって、この職業から早期に退職してしまうことが多いのです。 ドイツの医療保険会社AOKとTKが発表したデータでは、看護師や介護士の疾病率が急激に上昇していることが明らかになっています。 同時に、人口動態の変化により、有能な介護人材への需要が高まっている。 この組み合わせは、既存の労働力不足の危機をさらに深刻化させています。 最近、ドイツの社会福祉団体Diakonieは、憂慮すべき調査結果を受けて、政策立案者が介護サービスを維持し、制度の崩壊を防ぐために、根本的な再検討を行うことが急務であると強調しています。

看護職への評価と魅力の向上

German BionicのCPO(最高製品責任者)であるNorma Stellerは、「多くの実用的な利点に加え、介護士に最先端のウェアラブル製品を装備することは、介護施設が従業員を大切にしていることを強く証明することになる」と述べています。「このテクノロジーによって、医療従事者は、安全性を強化し、身体的負担を軽減しながら、患者に最高のケアを提供することができ、その結果、怪我のリスクを低減することができます。

また、技能労働者の不足が叫ばれる中、Apogee+(アポジー・プラス)は採用活動の支援や、元看護師の再就職支援にも重要な役割を担っています。「最新鋭の機器は、看護や介護の仕事をより魅力的なものにすることに大きく貢献します」とNorma Stellerは強調します。「そして、病院や介護施設では、有能で意欲的な労働力を確保するための一助となります。」と続けた。

日常的な看護における多くのユースケースを柔軟にサポート

臨床、看護、高齢者への仕事では、持ち上げや運搬の動作の補助が重要な場面が数多くあります。ベッドや車椅子への移乗、診察の補助、洗面や着替えの介助、動けない患者の姿勢の変更、より快適な姿勢や直立姿勢の介助などです。

このような作業を適切なサポートなしに行うことは、中長期的には健康上のリスクとなり、ひどい場合には介護者を早期退職に追い込むことにもなりかねません。Apogee+(アポジー・プラス)パワースーツは、持ち上げ動作のたびに最大30kgの支援を提供し、腰への負担を軽減することでこの課題に対処します。しかし、持ち上げ支援だけでなく、利用者と接する際の人間工学も重要なポイントです。「介護者は、前屈みの不自然な姿勢で、患者の体を洗うなどの作業を行うことがよくあります」と、German Bionicの最高製品責任者であるNorma Steller氏は説明します。「Apogee+(アポジー・プラス)は、そのような場合に上体保持モードでサポートします。

負担を軽くして健康を守る-介護者のニーズに合わせて

Apogee+(アポジー・プラス)の開発は、介護の最新研究にしっかりと根ざしたものです。パワースーツが介護の現場に導入される際には、介護の現場特有の状況に適応させることが重要です。介護という非常にセンシティブな領域では、装着する人間と機械の最適な連携を確保することが、特に被介護者に受け入れられるという点で最も重要です。

German Bionicは、Charite – Universitatsmedizin BerlinやBG Unfallklinikum Murnauなどの有名な医療機関とパートナーシップを築いています。最近の看護研究の結果、Apogee+(アポジー・プラス)のようなアクティブ型(パワー型)パワースーツは、看護従事者に柔軟で信頼できるサポートを提供し、病棟での日々の作業負担を効果的に軽減することが示されました。これは、持ち上げクレーンのような既存の装置や看護ロボットのような完全自動化されたアプローチが限られた利用状況とは対照的です。

主な特徴 : ヘルスケア向けApogee+(アポジー・プラス)パワースーツ

持ち上げや歩行を支援: Apogee+(アポジー・プラス)は、持ち上げや歩行の際にアクティブなアシストを提供し、1回の持ち上げで最大30kgの負担を軽減します。

日々の介護にユーザーフレンドリー: パワースーツに一体化されたグリップが、患者の持ち上げや体勢の変更を容易にし、日常的な介護作業を効率化させます。

防塵・防滴対応: Apogee+(アポジー・プラス)は、IP54の防水性能により、患者の入浴やシャワーなど、より柔軟な対応が可能です。

高い装着感: Apogee+(アポジー・プラス)は、小型・軽量・スリムな設計で、介護者のさまざまな動きに柔軟に対応し、クリニックなどの医療施設での多彩な環境での装着を可能にしました。

「親しみやすい」デザイン: Apogee+(アポジー・プラス)は、柔らかなフォルムと明るい色調で、患者さんの心に寄り添う美しさを表現しています。

消毒が簡単: Apogee+(アポジー・プラス)は、モノコック外装を採用、バクテリアや細菌が溜まりやすい面積を減らしています。また、医療現場には欠かせない消毒も容易に行えます。

レポート機能を搭載: 豊富なレポート機能で、介護職の現場の設定や管理をサポートします。

柔軟な導入モデル: German Bionicは、看護・介護施設におけるパワースーツ導入のために、有利な購入・リースオプションを提供しています。

VivaTechでのGermanBionicの出展について

German Bionicの新しいApogee+(アポジー・プラス)パワースーツは、2023年6月14日~17日にパリで開催されるヨーロッパNo.1のテクノロジー・イベントの中心となる「インパクトマイル」(スタンドD26-004)でデビューします。(www.vivatechnology.com)

German Bionicについて

German Bionicは、スマート・パワースーツなどのウェアラブル製品テクノロジーを開発・製造するヨーロッパのロボット企業です。世界で初めて職場で活躍するコネクテッド・パワースーツを提供した企業であり、自己学習と人工知能を活用して持ち上げ動作の支援や 悪い姿勢を抑制することで、人間と機械間の知的連携を実現しています。スマート・ウェアラブル製品は、従業員の健康を守り、事故や怪我のリスクを著しく低減し、結果的に作業プロセスを改善します。インダストリー4.0の中心に人を据えたこの革新的なテクノロジーが評価され、German BionicはCES 2023「Best of Innovation」賞、Fast Company「Innovation by Design Award」、ドイツ企業家賞、ハノーファーメッセの権威あるHermes賞へのノミネートなど、数多くの賞を受賞しています。German Bionicは米国とドイツに本社を置き、ボストン、ベルリン、アウグスブルク、東京にオフィスを構えています。

2023/6/21

株式会社MTG(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:

本品は、

■協業の背景

血圧対策は、国民の多くの方が直面する社会的課題の一つに挙げられます。長年、水中で運動したときの血圧変化を研究されてきた国士舘大学の須藤教授の提唱する運動のメソッドについて、村田製作所の独自技術である「Picoleaf(TM)」を用いて商品化する企画から「両手で血圧対策のねじり運動をする」といった本商品のコンセプトが誕生しました。

一般消費者向けのトレーニング機器の開発についての実績を有し、昨今ではヘルスケア商品の開発にも注力するSIXPADが商品化のノウハウを提供することで、今回の協業が実現しました。

デザイン、ブランディングをSIXPADが担当することで、ポジティブに健康対策をしたいというニーズにマッチする商品として市場へ投入します。

両社の協業により、一人でも多くの方が血圧対策に対し前向きに取り組み、毎日を安心・笑顔で健やかに過ごせる社会の実現を目指します。

■ねじる力を検知する圧電フィルムセンサ「Picoleaf (TM)(ピコリーフ)」搭載

村田製作所の独自技術により誕生した「Picoleaf(TM)」は、世界で初めてねじる力の検知を実現した、透明な圧電フィルムセンサです。わずかな変形も検知できる高感度性と、省スペースな場所でもカーブ形状に設置可能なフレキシブル構造が特長です。

「Picoleaf(TM)」の素材には、電子部品としては珍しい植物由来のポリ乳酸(原料:でんぷん)を使用しています。地球温暖化の原因とされる二酸化炭素の総量を増やすことのない、カーボンニュートラル社会に貢献するサステナブルな素材です。

■「血圧対策」には継続が大切

血圧対策の1つとして、「運動」があげられます。「運動」といっても負荷の高い有酸素運動や一定の負荷をかけ続ける運動などは必要はありません。1日1回約3分程度のねじり運動をするだけで十分です。ここで大切なのは、「正確な力」と「継続」です。血圧対策のねじり運動は、力を込めて長時間トレーニングすれば良いのではなく、最大筋力の約30%の力で行うこと、毎日コツコツ継続して行うことが重要です。

誰でも無理なく継続して運動ができる健康機器を。その想いから開発されたのが「SIXPAD Health Grip」です。高感度のセンサーによってご自身のねじる力を正確に計測し、血圧対策のねじり運動をすることができます。約30%の力もHealth Gripが光ることで、かんたんに判断することができ、リズミカルにテンポ良く運動をすることができます。毎日運動するにあたりストレスなく使えることが「継続」への第一歩につながります。

■商品特長

1日1回わずか3分で、手軽にねじり運動ができます。ねじる力は最大筋力の約30%が目安で、中央の透明圧電フィルムセンサ「Picoleaf (TM)(ピコリーフ)」がねじった力を感知し、力の強さに応じてLEDの色が変化します。

1. 1日1回、血圧対策のねじり運動ができる

本品を両手で持ちねじることで、最大筋力の約30%の力でねじり運動ができます。

握ってねじると腕の筋肉の血管を圧縮し、緩めると筋肉と一緒に圧縮された血管も緩み、この動作を繰り返すことで、血液の流れが活性化します。

2. ねじる力を感知し、適切な力加減を色で確認できる圧電フィルムセンサ圧電フィルムセンサ「Picoleaf (TM)(ピコリーフ)」がねじった力を感知し、力の強さによってLEDの色が変化します。

■使い方

「SIXPAD Health Grip」と商品に同梱されている「使い方ガイド」を用意します。

1. 本品を両手で持ち、ゆっくりと力いっぱいねじります。

2. 「使い方ガイド」にある「ねじる力確認マップ」で、力いっぱいねじったときの色を確認します。力いっぱいねじった時を基準に、トレーニングの目安となる色を「ねじる力確認マップ」で確認し、目安の色になるように力を調節しながら本品をねじります。

3. 1秒に1回のペースで、ねじったり緩めたりの動作を交互に60回繰り返します(約1分)。

4. 1分ほど休憩します。

5. 再度本品を持ち、1秒に1回のペースで、ねじったり緩めたりの動作を交互に60回繰り返します(約1分)。

※1日1回を目安にトレーニングしてください。

■商品概要

商品名 :SIXPAD Health Grip(シックスパッド ヘルスグリップ)

価格 :税込18,700円

発売日 :2023年6月9日(金)

サイズ :約35mm×370mm

本体重量 :約230g(乾電池除く)

■SIXPADについて

SIXPADは、ひとりでも多くのお客様が健康で美しく生き生きとした人生を送れるように、スポーツ&フィットネス、ヘルスケア&メディカルの領域で貢献することを目標としています。

EMS(Electrical Muscle Stimulation=筋電気刺激)のコアテクノロジーは、安全性を第一に配慮し、適切な体感とトレーニング効果を両立した、独自テクノロジーの 「CMM Pulse (シーエムエムパルス)」を搭載しています。SIXPADのコアテクノロジーとして、すべてのEMS商品に搭載しています。

現在、EMSシリーズの累計出荷台数は300万台を突破しています(2015年5月~2022年1月SIXPAD EMSシリーズ実績)。

※本商品はEMS機能を搭載していません。

2023/6/19

※岐阜県各務原市において民間企業との連携協定は初

RIZAPグループ株式会社(代表取締役社長 瀬戸 健、本社:東京都新宿区)は、岐阜県各務原市(市長 浅野 健司)、と連携協定を5月11日に締結しましたのでお知らせいたします。岐阜県各務原市にとって民間企業との連携提携はRIZAPグループが初となります。

■連携協定の背景

岐阜県各務原市では介護予防の取り組みに加え、身体機能や認知機能の状態をチェックし、早期に対策を講じる「フレイル予防事業」に力を入れており、フレイル予防の重要性を広く周知するとともに、楽しく、手軽に、そして継続的に健康づくりに取り組むことができる環境を整え、健康寿命の延伸を図っています。

「人生100年時代」を見据え、RIZAPグループは岐阜県各務原市との連携を通じ、健康寿命延伸の施策を展開するともに社会に貢献できる企業を目指してまいります。

■連携事項と協定に基づく取組内容の例

(1)市民の健康増進事業に関すること

・健康増進セミナーの実施(生活習慣病予防など)

・市内イベントでの健康相談の実施

(2)高齢者のフレイル予防事業に関すること

・コンビニジムを活用したフレイル予防事業

・成果連動型・健康増進プログラムの実施

・食事や運動に関するコンテンツのフレイル予防動画の配信

(3)市国民健康保険及び後期高齢者医療の保健事業に関すること

・市専門職(保健師、管理栄養士など)への指導者向けワークショップの実施

・健診未受診者に対する啓発活動

■自治体向け健康プログラム

パーソナルトレーニングジムとして数多くのボディメイクを実践してきたRIZAPは日本全国の自治体に向け、地域の健康増進にコミットする自治体向けプログラムを展開しています。 地域にとって豊かな健康長寿社会を持続可能なものにしていくためには、総合的な医療費適正化戦略が求められます。 そのために、健康寿命の延伸によって生活の質を高めながら、結果として医療・介護コストの伸びを緩やかなものにすることが必要です。 健康寿命を延伸する社会の実現に向けて、対策の柱となるのが、生活習慣病の予防です。 生活習慣病関連疾患は、医科診療医療費の約3割を占め、その克服には生活習慣の改善、特に運動と食事のコントロールが有効とされています。

RIZAPの提供する自治体向けプログラムでは、結果指標としてプログラム参加者の参加前後の身体状況や健康状態などを総合的に数値化してプログラムの効果検証を行い、自治体、医療機関および大学研究機関と連携し、結果数値を解析することで、新しい健康寿命延伸の指標作りを推進します。 また、「結果にコミットする。」というRIZAPの理念に基づき、参加者の健康数値改善を成果目標とし、成果報酬型でのサービスを提供しております。

<基本的なプログラム内容>

・脂肪燃焼効果の高いRIZAP式トレーニング

・実施期間3ヶ月間(最終測定は4ヵ月後に実施)

・週1回、60~90分の健康講座/トレーニングの実施(全4回~)

・定期的な進捗管理(運動と食事の報告、フィードバック)

<評価項目>

・体内の変化 – 血液データの分析

・メンタルの変化 – ハピネス・ライフ・チェックシートによる幸福度変化

・身体能力の変化 – RIZAP体力年齢推定式による体力年齢の算出

・体力測定

・体組成計測定

RIZAPでは、18万人※を超えるお客様の理想のボディメイクの実現や、様々な大学や医療機関との研究を通して、食事・運動指導のノウハウと最後までやりきるためのコーチングスキルを蓄積しています。

岐阜県各務原市との連携を通じ、市民の健康づくり・スポーツ振興に寄与することで日本の健康寿命の延伸に貢献し、社会に必要とされる企業を目指してまいります。

※2022年12月末時点

■会社概要

RIZAPグループ 株式会社

https://www.rizapgroup.com/

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー36階

設立日:2003年4月10日

資本金:192億44万円 (2019年3月現在)

代表取締役社長:瀬戸 健

事業内容:当社グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理

2023/6/19

~免許返納後の移動ニーズの高まりで21年比6倍超!店舗数は1,200店舗に増加~

WHILL株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長 CEO:杉江理、以下「WHILL社」)は、近距離モビリティWHILLを取り扱う自動車ディーラーが全国で100社に達したことを発表いたします(2023年5月時点)。高齢化や、2022年5月に一定の違反歴がある高齢ドライバー向けに運転技能検査が義務付けられた道路交通法の改正などを背景に、免許返納後も快適に移動できる手段を求めるニーズが高まっていることから、取り扱う自動車ディーラー数は2021年同月比では6倍超に拡大しています。取り扱い店舗数については約1,200店舗に増えています(2021年同月比で5倍)。

WHILL社は2021年から全国の自動車ディーラーと連携し、人生100年時代にも対応する「新しいクルマ」としてWHILLを提案するとともに、免許返納やその後の生活について、免許を返納するご本人とご家族が一緒になって考える機会を提供したり、自動車ディーラー店舗で受けられるWHILLのメンテナンスサービス「WHILL車検」を開始したり、気軽にWHILLの試乗や相談ができる場を拡充したり、購入前から納品時、購入後に至るまでWHILLをより長く安心快適にご利用いただくための取り組みを進めています。

2023年5月11日からは春の全国交通安全運動が始まるとともに、同月13日には一定の違反歴がある高齢ドライバー向けに運転技能検査が義務付けられた道路交通法改正から丸1年が経ちます。こうした背景を受け、WHILL社と全国の自動車ディーラー100社は、「日本の移動を、ずっと『安心』へ」を合言葉に、近距離モビリティを含めた安心安全なモビリティライフの普及に向けた連携をより強化してまいります。

新たな連携強化施策の詳細はこちらのプレスリリースをご覧ください。

https://whill.inc/jp/news/129834

WHILL社とWHILL取扱い自動車ディーラーは今後も全国各地で密に連携しながら、お客様がいつまでも自由で快適に移動していただくことができるよう、ライフステージに応じたモビリティライフを提案し、高齢化社会の日本をより元気にするための取り組みを各地で進めてまいります。

WHILL社と全国の自動車ディーラーとのこれまでの取り組みについて:

<プレスリリース>WHILL株式会社と全国カーディーラー16社が免許返納を応援

https://whill.inc/jp/news/30116

<プレスリリース>WHILL取扱いディーラーが全国31社に倍増!試乗機会の拡大と地域特有の移動課題解決を推進

https://whill.inc/jp/news/94620

<プレスリリース>「家族に贈る、新しいクルマ」WHILL社と全国自動車ディーラー70社が免許返納後に近距離モビリティを家族から贈る文化形成で連携

https://whill.inc/jp/news/116701

■100社目となった日産プリンス新潟販売株式会社

代表取締役社長 町田一越氏 コメント

この度はWHILL取り扱い自動車ディーラー100社突破、おめでとうございます。 弊社が節目の契約販売会社となりましたこと、偶然ながら浅からぬご縁を感じている次第です。

日産プリンス新潟販売は昭和4年設立から94年にわたり、地元新潟で自動車販売整備を通じて、お客さまのカーライフを豊かにするビジョンの実現を目指して参りました。 少子高齢化の進む新潟において、免許返納から移動が不自由になるお客さまが近年増えてきていると感じていたところ、昨年新潟市で「近距離モビリティWHILL社会実験」が行われたことを知りました。 「新しい移動手段で、にいがたのまちを散策してみませんか?」のコピーに共感しました。 EV販売で実績を積んできた弊社との相性も良く、お客さまとの絆を繋ぐ新たなラインナップとして期待しております。

■2021年9月よりWHILLを取り扱うKMGホールディングス株式会社

代表取締役会長兼社長 城戸崎建二氏 コメント

当社グループは、WHILLを販売することでグローバルな課題であるカーボンニュートラル に寄与し、自動車免許返納後における日常的な高齢者の移動手段の提供で、お客様との生涯にわたる繫がりを目指し取り組んでまいりました。うれしい誤算としては、当社が想定したお客様以外にも多くの方々からお問合せを頂戴したことです。その情報源は、TVCM・HP・親族紹介が大半を占めており商品指名でご来店されます。購入されたお客様からは、現在までトラブルもなく大変お喜びいただいており、今後も貴社とのパートナーシップを今まで以上に密にし、より多くのお客様に喜ばれるモビリティサービスの提供拡充を図ってまいります。

WHILLの取扱い自動車ディーラーの一覧はこちらからご覧いただけます。

https://whill.inc/jp/news/129832

■WHILLについて

WHILLは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。Model C2は高いデザイン性と5cmの段差乗り越え、後輪を軸にその場で一回転できる小回り能力、リアサスペンションを採用した滑らかな乗り心地などを特長とし、Model Fは軽量化を実現した折りたためるモデルです。Model SはWHILL社初となる歩道を走れるスクータータイプで、ハンドルがあることで、より安定してより長く走ることができ、免許返納後や自転車からの乗り換えなどに適したモデルです。お客様のお身体状況や移動のニーズに合わせてお選びいただけます。

製品について:https://whill.inc/jp/

<WHILL社について>

WHILL社は、2012年5月に日本で創業し、「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションとして、20以上の国と地域で近距離移動のプロダクトとサービスを展開しています。主な事業は、高いデザイン性や操作性などが特徴の近距離モビリティWHILLの開発・販売、およびWHILLを活用して気軽な移動体験を提供するモビリティサービス(法人レンタル/自動運転)です。WHILL社は2事業を柱に、近距離の中でも、他の移動手段では行けなかった、歩行領域(歩道・屋内外)の移動をカバーすることで、誰もがどんな場所にもつながる世界を構築します。

2023/6/19

~年齢の上限なく「健康でいる限り働きたい」と考える人が34.8%で最多、勤労意欲の高さが顕在化「定年制支持」は63.4%、若年層ほど支持率が高く20代以下は約8割が支持~

アスクル株式会社(本社:東京都江東区、 代表取締役社長:吉岡晃)はこのたび、 事業所向け(BtoB)サービス「ASKUL」( https://www.askul.co.jp/) に登録している事業所を対象に、 「将来の働き方」に関する調査をまとめました。

本調査は、少子高齢化が進み、若年層の労働力人口が減少している中で現在のシニア層の雇用実態や労働意欲の実態を把握するために実施。ASKUL事業リサーチ専門チームが調査して、全国978の事業所(※)の回答を得ました。

(※)BtoBの事業所を対象とし、個人〔専業主婦(主夫)、無職〕は対象外 但し、企業内個人は含む

【調査方法】 インターネット調査

【調査対象】 事業所向け(BtoB)サービス「ASKUL」に登録している25超の業種

【調査エリア】 全国

【調査期間】 2023年3月15日(水)~3月22日(水)

【回収サンプル数】 978

【設計・実施・分析】 EC本部 ブランド戦略&プロモーション

| ■「将来の働き方」サマリー ●シニア層の雇用実態と勤労意欲 ・「定年退職制度がある」職場は、 全体の75.4% ・定年退職制度導入率が高い業種は、 「設備工事」「製造業」「介護福祉」、 導入率が低い業種は、 「販売・小売」「医療機関・薬局」「士業コンサル」 ・定年退職の年齢は「60歳」が55.1%で最も多い ・「定年まで働こうと思っている人」は約8割で、 転職意欲は低く、 安定意向が強い傾向が見られた ・定年まで働こうと思っている理由は、 「生活のため」が約7割を占め、 次いで「老後資金が不安なため」が約5割 ・定年まで働こうと思っていない理由は、 「今の職場に満足していない」「家庭の事情」が上位 ・勤労意欲については、 年齢の上限なく、 「健康でいる限り働きたい」が最も多く34.8%を占める ・「定年退職制度」がある職場のうち、 勤務延長や再雇用といった「継続雇用制度」があるのは83.9% ・「継続雇用制度」の導入率が高い業種は「製造業」 「介護・福祉」 ・職場の「継続雇用制度」を「利用しようと思う」人は約4割 ・定年制度の是非については、「定年制支持」が全体の63.4% ・若年層ほど定年退職制度が「あった方がよい」の回答する比率が高く、20代以下は79.5% ・定年退職制度があると回答した人は「あった方がよい」と考えている比率が高い ないと回答した人は「ない方がよい」と考えている比率が高い ●シニアの生活イメージ ・シニア時の生活イメージが「楽しみ・やや楽しみ」だと感じている人は、約3割に留まる ・年齢別では、年齢層が上がるほど「楽しみ」の比率が高くなる傾向が見られた |

■調査内容

【Q1】あなたのお勤め先には、定年退職制度がありますか?

※制度がない場合は、「定年退職制度はない」をお選びください。

当てはまるものを1つお選びください。

【結果】

・「定年退職制度」がある職場は、全体の75.4%

●業種別 ※n=30以上のみ

・導入率が高いのは、「設備工事」「製造業」 「介護福祉」

・導入率が低いのは、「販売・小売」「医療機関・薬局」「士業コンサル」

【Q2】定年退職制度が「ある」とお答えの方にお伺いします。定年となる年齢を教えてください。

当てはまるものを1つお選びください。

【結果】

・「定年退職制度」がある職場のうち、定年退職の年齢は

「60歳」が最も多く55.1% 次いで、「65歳」が25.6%

【Q3】引き続き「定年退職制度がある」とお答えの方に伺います。あなたは、現在のお勤め先で定年退職まで働こうと思われますか?※現在のお勤め先で定年をお迎えになった方は、「既に定年まで働いている」をお選びください。

当てはまるものを1つお選びください。

【結果】

定年退職制度がある職場のうち、「定年退職まで働こうと思っている」、

「どちらかというと働こうと思っている」人が約8割

【Q4】定年退職まで「働こうと思っている」「どちらかというと働こうと思っている」とお考えの方に伺います。現在のお勤め先で定年まで働こうと思われる理由を教えてください。

当てはまるものを全てお選びください。

【結果】

「定年まで働こうと思っている」人の上位理由は、「日々の生活のため」が約7割で最も多く、

次いで「老後の資金が不安なため」が約5割

【Q5】「定年退職まで働こうと思っていない」「どちらかというと働こうと思っていない」とお答えの方に伺います。現在のお勤め先で定年まで働こうと思われない理由を教えてください。

当てはまるものを全てお選びください。

【結果】

「定年まで働こうと思わない」人の上位理由は、「今の職場に満足していない」が約4割で最も多く、

次いで「家庭の事情のため」が続く

【Q6】定年退職制度がある」とお答えの方に伺います。

あなたのお勤め先には、定年後、勤務延長や再雇用といった継続雇用制度がありますか?

当てはまるものを1つお選びください。

【結果】

・「定年退職制度」がある職場のうち、勤務延長や再雇用といった「継続雇用制度」があるのは、83.9%

●業種別 ※n=30以上のみ

・「継続雇用制度」の導入率が高いのは「製造業」 「介護・福祉」

【Q7】「勤務延長や再雇用といった継続雇用制度がある」とお答えの方に伺います。

あなたは定年後、継続雇用制度を利用しようと思いますか?

※既に継続雇用制度を利用している人は「既に利用している」をお選びください。

当てはまるものを1つお選びください。

【結果】

・職場の継続雇用制度を「利用しようと思う」人は、約4割

【Q8】あなたは何歳まで働きたいですか?

※定年退職制度は考えず、働きたいと思う年齢を教えてください。

当てはまるものを1つお選びください。

【結果】

・年齢の上限なく、「健康でいる限り働きたい」が34.8%で最も多い

【Q9】あなたは、定年退職制度があった方がよいと思いますか?

当てはまるものを1つお選びください。

【結果】

・定年退職制度は「あった方がよい」が63.4%で最も多い

●年齢別

・若年層ほど定年退職制度は「あった方がよい」の比率が高く、20代以下は79.5%

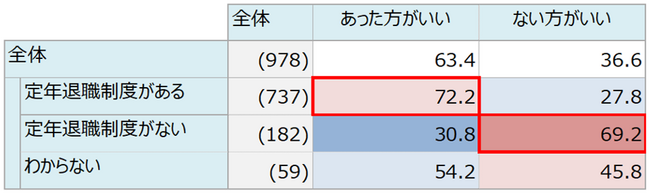

●定年制有無別

・職場に定年退職制度があると回答した方は「あった方がよい」が72.2%に対し、

ないと回答した方は「ない方がよい」が69.2%

【Q10】あなたは定年退職後の生活について、どのようにイメージされていますか?

※定年退職制度がない方は、シニアの生活を想像してお答えください。

当てはまるものを1つお選びください。

【結果】

・シニア時の生活イメージが「楽しみ・やや楽しみ」だと感じているのは約3割に留まる

●年齢別

・年齢層が上がるほど、楽しみだと感じる比率が高い

■ASKUL事業・リサーチ専門チームによる調査結果公開ページ:https://www.askul.co.jp/f/special/survey/

※本リリースに掲載の情報は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがございますので、 あらかじめご了承ください。

2023/6/15

ティ・アール・エイ株式会社(本社:大阪市 代表取締役:東 享)は、2023年5月25日(木)から世界で初めて軟骨伝導式イヤホンを用いた集音器「cheero Otocarti MATE (オトカルティ メイト)」の一般販売を開始いたします。

Makuakeにて1270万円の支援を集めたOtocartiシリーズ3モデル。

そのうちの1モデル、集音器を先行して一般販売を開始いたします。

※「Otocarti LITE」「Otocarti ACTIVE」は近日発売予定です。

| ▼リリース情報 |

販売開始日時:2023年5月25日(木) 正午

販売価格:29,480円(税込・送料込)

販売ページ:

公式HP:https://cheero.shop/

Amazon:https://amzn.to/3nIdzch

楽天:https://item.rakuten.co.jp/

Yahoo:https://store.shopping.

※各ページの公開は2023年5月25日(木) 10:00を予定しています。

| ▼軟骨伝導式集音器「cheero Otocarti MATE」について |

「軟骨伝導」は「骨伝導」の一種であるかのように誤解されがちですが、その聞こえのメカニズムや音伝達の性質、特徴は「骨伝導」とは全く異なります。2004年に奈良県立医科大学 理事長・学長の細井裕司先生が発見した軟骨伝導は、これまでに知れ渡っていた空気を震わせて音を伝える「気導」と、骨を震わせて音を伝える「骨導」とは別の経路となる第3の聴覚です。

【軟骨伝導イヤホンが集音器に最適な理由】

- 球体で穴がない構造のため、掃除が簡単でいつも清潔に保つことができます。

- 耳穴に入れる必要がなく、耳が痛くなりにくい。蒸れることもないため、耳のトラブルが起きにくい。

- 音漏れが非常に少なくクリアな音質。まるでスピーカーで聴いているかのようなステレオ感。

【信用金庫でも採用】

本集音器はテレビや新聞など多くのマスコミで報道された「窓口用軟骨伝導聴覚補助イヤホン」に用いられたものと同じ集音器です。

(注)「窓口用軟骨伝導聴覚補助イヤホン」はテレビ報道で全国放送されたのをはじめ、多くの新聞で報道されました。また、4月26日には、世界で初めて信用金庫の窓口で難聴者のために軟骨伝導イヤホンが設置されました。

| ▼商品特徴 |

「Otocarti MATE」は、集音器と軟骨伝導イヤホンがセットになった商品です。

電源ONですぐに集音開始!

集音器専用の高性能チップを搭載し、「話し声が大きく聞こえる」に徹底してこだわった集音器です。

シンプル操作でどなたでも簡単にご使用いただけます。

■独自のイコライジング技術で声を強調

集音器の多くは、すべての音を増幅させるため、不要な雑音まで大きくなります。本商品は、雑音を除去する独自技術により話し声が大きく聞こえます。

■Bluetooth/無線機能を省きシンプルで簡単操作

デジタル機器が苦手な方でも簡単にご使用いただけるよう操作はシンプル設計。電源ONすればすぐに集音を開始、特別な操作は不要です。大手日本メーカー製のスライドポテンショメータを搭載し、音量調整がスムーズにできます。また、左右独立で音量調整できるので、片耳だけ聞こえづらい場合は、片耳の音量だけを大きくすることが可能です。

■聞こえづらかった声が大きくクリアに

加齢により聴力が衰えた場合でも、集音器を使えば周囲の音をより明瞭に聞き取ることができます。そのため、孫や友達との会話が楽しくなり、コミュニケーションがスムーズになります。また、周囲の騒音や音量が大きい場所でも、より正確に聞き取ることができます。

■テレビの音が大きくなる問題を解決

集音器を使うことで、テレビの音量が小さくても聞き取りやすくなります。また、テレビの音量を大きくすることができない環境でも、集音器を使えば周囲に迷惑をかけることなく大音量で聞くことができます。

■掃除らくらく!いつも清潔

イヤホン部が球体で凹凸はなく、耳垢がたまりせん。 汚れても簡単に拭くことができるので、常に清潔に保つことができます。

■耳のトラブルから解放

Otocarti MATEのイヤホンは耳の穴に入れず、耳のくぼみ部分に装着します。耳栓型イヤホンのように耳穴に差し込む必要がなく、蒸れる心配はございません。

※軟骨伝導イヤホンはオープン型イヤホンの特性上、耳をふさがず周囲の音が聞こえる反面、騒がしい環境では十分に音量が確保できないことがございます。

■長時間使用可能な大容量バッテリー搭載

1度の充電で最大10時間ご使用いただけるため、頻繁に充電する必要はございません。また、繰り返し充電できるバッテリーを搭載しているので、乾電池を交換する手間は不要です。

■ハウリング防止機能

ハウリング音(ピーピー音)を抑制し、不快感を軽減します。

■IPX5相当の防水性能

家事で水を使ったり、突然の雨でも安心してご使用いただけます。(※水滴レベルの防水等級ですので、長時間の浸水には対応しておりません。)

※「Otocarti」のイヤホン部(軟骨伝導振動子)は、株式会社CCHサウンドの特許技術を使用しています。

※本商品は加齢性難聴の軽度・中等度難聴の方を対象としています。

| ▼製品仕様 |

製品名:cheero Otocarti MATE

型番:CHE-N-003

カラー:松葉(グリーン)、薄藤(パープル)

寸法:本体:約 18×23×70 mm

重量:約 18 g

防水規格:IPX5

充電時間:約 1.5時間

連続再生時間:約 10 時間 ※使用状況によって異なる場合がございます。

入力:5V / 1A USB-C

付属品:集音器本体、軟骨伝導イヤホン(有線)、充電用ケーブル(USB-A to C)、有線接続用ケーブル(USB-C to C)、ポーチ、サポートホルダー(S,M,L,XL)、清掃用クロス、ネックバンド、取扱説明書 / 保証書(1年間)

| < cheeroについて > |

「あなたの生活をちょっと便利にするコモノたち」をテーマに、モバイルバッテリーを中心としたスマートフォンアクセサリーを製造・販売しています。「シンプルで扱いやすく、お客様のお財布に優しい良品」をモットーに、日々改善を重ねながら、製品開発に取り組んでおります。

公式ECページ:https://cheero.shop/

| ▼商品に関するお問い合わせ先 |

会社名:ティ・アール・エイ株式会社

所在地:〒540-0031 大阪市中央区北浜東6番6号

担当:大西 英知

メールアドレス:info@tra.jp

2023/6/15

~2023年6月上旬より全国販売開始~

ピジョン株式会社(本社:東京、社長:北澤 憲政)は、介護用品ブランド「ハビナース」より発売しているとろみ調整食品「液体とろみ かけるだけ」のパッケージを2023年6月上旬出荷分よりリニューアルし、全国にて販売開始します。価格情報は商品概要をご覧ください。

高齢者の嗜好調査アンケート※で、56.6%の方が「過去1ヵ月以内に炭酸飲料を飲んでいる」という結果が出ました。高齢者が炭酸飲料を好む一方、粉末タイプのとろみ剤で炭酸飲料へのとろみをつける場合は、とろみ剤を加えて混ぜた後冷蔵庫で数時間寝かせる必要があり、飲みたい時にすぐに飲むことができないという問題がありました。

とろみ調整食品「液体とろみ かけるだけ」は2021年8月の発売開始以来、「液体タイプなので、ダマにならず便利」や「これまで使っていたものと比べて、早くとろみがついた」、「冷たいものに混ぜてもダマにならずしっかりとろみがつく」と多くのお客様からご好評をいただいております。本商品は発売当初より、飲み物へのとろみつけにも使用いただけると訴求しておりましたが、炭酸飲料にも簡単にとろみをつけることができ、展示会での試飲でも大好評をいただいております。このことをより伝えるため、この度「液体とろみ かけるだけ」のパッケージをリニューアルし新発売いたします。

料理から飲み物まで幅広い食べ物にオールマイティーにご使用いただける「液体とろみ かけるだけ」には、「いつまでも、食べる楽しみを持ち続けられるように」という想いが込められています。飲み込みでお悩みの方や在宅介護をされている方のため、当社は今後も商品開発や情報発信に取り組んでまいります。

※ 老年症候群と食および排泄の問題に関する研究(国立長寿医療研究センター老年内科部 前田圭介医師)

- 商品概要

| 商品名 | 液体とろみ かけるだけ |

| 内容量 | 14g×14包 |

| 税込価格 | 1,004円(本体価格930円) |

| 賞味期限 | 未開封1年※開封後は冷蔵庫に保管し、お早目にお使いください |

- 「液体とろみ かけるだけ」の特長

1.炭酸飲料に簡単・すぐにとろみがつけられる

お好きな炭酸飲料に入れて混ぜるだけで、簡単・すぐにとろみがつきます。炭酸飲料に本商品を入れ、ゆっくりとかき混ぜるだけですぐにとろみがつきますので、飲みたい時にすぐにとろみをつけることが可能です。外出先で炭酸飲料を飲みたい時などにも個包装なので大変便利です。

2.さっとなじんでダマにならない

液体タイプのとろみ剤なので混ざりやすく、ダマになりません。本商品1包全量を食品へ入れてからかき混ぜてもダマにならないため、焦らずにとろみつけを行うことができます。また、とろみを強くするために追加で加えてもダマにならないため、とろみの調整も簡単です。

3.とろみつけが難しい飲み物や料理にも使用いただける

炭酸飲料以外にも、牛乳やオレンジジュース、焼き魚や唐揚げといったとろみつけが難しい飲み物や料理にも、簡単・すぐにとろみをつけられます。水分の少ない肉や魚などの食材や、家族と同じ料理を取り分けた後でとろみをつけられるので、個別に調理する手間が省けます。

- 炭酸飲料へのとろみのつけ方

コップに注いだ炭酸飲料へ、「液体とろみ かけるだけ」を入れます。ゆっくりと横方向にかき混ぜ、コップの底にたまった本商品が拡散されればとろみつけは完了です。とろみを安定させたい場合は、2~3分時間を置いてください。

また、ピジョンタヒラのYouTubeチャンネルでは、炭酸飲料へのとろみのつけ方を動画で紹介しております。

動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=YRcvn1GbA6A

- 【参考情報】とろみの目安

本商品は 日本介護食品協会で定める統一基準の「区分3」まで対応しており、100mlに対して1包(14g)入れた場合はとんかつソース状、最大でケチャップ状のとろみまでつけることができます。

※本商品では500N/平方メートル 以上のとろみはつきません

2023/6/14

「さかい珈琲」は“本格派カフェの全国チェーン”。パンケーキ、フードメニュー、ドリンクのクオリティが高く品揃えが充実していて、モーニング、ランチ、ティータイム、ディナーと全時間帯で楽しむことができます。このたび6月2日(金)に和歌山県内で初となる「さかい珈琲 紀の川店」(36店舗目)をオープン。同店は社会福祉法人が運営し、新たな社会福祉の在り方を切り拓き、地域社会に貢献する仕組みをつくっていることが大きな特徴です。

■女性客比率65%、

「さかい珈琲」の特徴は、食事でも休憩でもすべての時間帯が満たされていることです。フードメニューではカフェとして伝統的な「オムライス」「パスタ」「ココット」が定番。スイーツ&デザートでは「パンケーキ」がとても人気です。居心地の良さを重視した女性目線の内装とサービスによって、女性客比率65%となっています。

■全国11都府県で福祉事業を行う社会福祉法人が、

オーナーは、和歌山県紀の川市内に本拠を置く社会福祉法人 檸檬会(れもんかい)。この他、東京と大阪に本部を擁し、職員総数が約1500人という大きな法人です。

檸檬会は第二種福祉事業を行っており、事業分野は「レイモンドほいくえん」や「れもんのこほいくえん」などの保育施設に加え、英語事業や放課後児童クラブを全国11都府県で約70施設を運営しています。近年は障がい者福祉事業にも力を入れており、就労継続支援、就労移行支援、児童発達支援、グループホームなど約10施設の運営も行っています。この度、新たな試みとして、就労継続支援A型事業所としてカフェ運営を行うにあたって、当社の「さかい珈琲」とフランチャイズ契約を結ぶこととなりました。

■店舗は「就労継続支援A型事業所」として運営

就労継続支援A型事業所では、障がいのある方が事業者と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の収入を受け取りながら就労することができ、経済的に自立することが可能です。また、支援員によるサポートを受けながら、最終的には一般就職を目指すための訓練を行う障がい福祉サービス事業所です。

■従業員にもお客様にも優しい店づくり、

従業員もお客様も障がいを持つ方を想定していることから、店内の通路や厨房面積は既存の「さかい珈琲」に対して1.2倍の広さにしています。これによって一般の方にとっても働きやすく、またゆったりとした店内でくつろぐことができます。さらにSDGsを意識して地域資源を有効活用し、地域の中での雇用を促進し、地域活性化に貢献していきます。

■「さかい珈琲 紀の川店」店舗概要

・店舗住所:〒649-6428 和歌山県紀の川市東国分475

・電話:0736-79-3715

・店舗面積:85.86坪 ・客席数:88席

・グランドオープン日:6月2日(金)

・営業時間:8時~20時

・定休日:不定休

■「さかい珈琲 紀の川店」(FC店)オーナー

・社会福祉法人 檸檬会

・設立:2007年2月

・理事長:前田 効多郎

・所在地:〒649-6432 和歌山県紀の川市古和田240

・電話:0736-79-7313

・事業内容:

・レイモンドチルドレン(認可保育園、認定こども園、公立保育園の指定管理)

・れもんのこほいくえん(小規模保育園)

・Kid’s & More(企業主導型保育園、プリスクール、学童)

・レイモンド学童クラブ(放課後児童クラブ)

・レモネードキッズ、レモネード(児童発達支援)

・LIIMO(就労移行支援)

・レイモンドBK、レイモンドマーケット(就労継続支援)

・レイモンドハウス(共同生活援助)

・レイモンドヴィレッジの運営

・レイモンド学園(通信制高校)

・レイモンドカレッジ(生活訓練、就労移行支援)

・事業所名:レイモンドマーケット

・業種:就労継続支援A型事業

■「さかい珈琲」チェーン本部・株式会社 J-ART

・会社設立:1987年10月

・代表取締役:坂井哲史

・本社:〒504-0816 岐阜県各務原市蘇原東島町4丁目61番地

・東京本部:〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目14番2号 サカイ末広ビル8階

・事業内容:飲食店の経営、不動産賃貸業、さざれ石の販売

*飲食店の経営は「さかい珈琲」のチェーン展開の他、「鰻炭焼ひつまぶし美濃金」「炭火うなぎ美濃金」「名代うなぎや一宮」「煮込うどん亭 丸坂」各1店舗を擁している。

■本件に関するお問い合わせ先

〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 8F

株式会社 J・ART

担当:岸本/河合

TEL:03-5812-6841 FAX:03-5812-6844

お問い合わせ URL:http://www.j-art.co.jp/contact/

2023/6/12

約6,000台が稼働する中、多くの利用者の声を活かしてより使いやすく進化

日立チャネルソリューションズ株式会社(以下、 日立チャネルソリューションズ)は、 現在約6,000台が稼働する服薬支援装置「服薬支援ロボ」を、 多くの利用者の声を活かし新たに開発し、 操作性と利便性向上などより使いやすく進化させました。 患者さまの正しい服薬と薬剤師による服薬管理のサポートをさらに強化する新型「服薬支援ロボ」を5月15日から販売開始します。 本製品は、 Wi-Fi機能の搭載が可能で、 今後提供を計画しているリモート服薬支援サービスなどネットワークを活用したサービスの利用につながります。

- 「服薬支援ロボ」利用、運用方法

「服薬支援ロボ」は、高齢者や服薬に介助が必要な方のために、設定した時間に音声案内と画面表示で服薬をアナウンスし、装置内にセットされた薬を取り出すことで、薬の飲み忘れや飲み間違い、飲み過ぎの予防に利用されています。正しい服薬を支援するとともに、服薬介助や配薬を効率化でき、家族や施設職員の負担軽減につながっています。

「服薬支援ロボ」は、訪問薬剤(*1)を受けている方の個人宅や介護施設に設置されます。調剤薬局から本装置を利用者に貸し出されるケースが多く、薬剤師が月1~4回程度、あらかじめ薬を補充したカセットを持ち込み、空のカセットと交換する運用が行われます。

(注釈)*1 訪問薬剤とは薬剤師が訪問し服薬の管理および指導を行うことです。

介護保険の場合は居宅療養管理指導、医療保険の場合は在宅患者訪問薬剤管理指導をさします。

- 新型「服薬支援ロボ」の概要

新型「服薬支援ロボ」は、柔軟なスケジュール管理や薬の一括補充を実現し、利用者の利便性を向上するとともに、これまで以上に装置が取り扱いやすくなりました。具体的には、服薬スケジュールは服薬時間ごとの設定を可能にし、外出など利用者の個別の予定にきめ細やかに対応できます。薬の補充に際しては、一度に4カセットを一括で交換できるため作業を効率化します。加えて、Wi-Fi機能の搭載が可能になりました。今後はネットワークを利用した、リモートでの服薬支援などのサービス提供を検討しています。引き続き、利用者の声に応え、使いやすさの向上を図り、服薬アドヒアランス(*2)をサポートしていきます。

(注釈)*2 患者さまが処方どおりに服薬するため、薬剤師と患者さまが共同して治療に当たること。

- 新型「服薬支援ロボ」の特長

1. 正しい服薬をサポート

・飲み忘れを防止:設定した時間に服薬を音声案内と画面表示でアナウンスします。

・飲み間違いを防止:あらかじめ薬をセットしておくので、指定の薬以外は取り出すことができません。

・飲み過ぎを防止:指定の時間以外は薬を取り出すことができません。

2. 利用者の生活に応じたきめ細かい服薬スケジュール設定

服薬時間ごとでのスケジュール設定を実現し、外出など利用者の個別予定にも対応できます。

3. カセット一括交換により薬の補充を効率化

4カセットの一括交換が可能で、管理者による薬の補充を効率化します。

4. 使いやすさ向上

・操作画面と取り出しボタンを大きくし、高齢者などにも見やすくなりました。

・無音の設定も可能になり、様々な環境で利用しやすくなりました。

5. Wi-Fi機能(オプション)

リモートでの患者さまの服薬支援などのサービスなどネットワークを利用したサービスにつながります。

在宅ケアに必要な患者さまの服薬情報を地域包括ケアシステムに連携して、介護事業者、医療機関、家族などの関係者と共有するなどネットワークを利用したサービスにもつなげることを検討しています。

■「服薬支援ロボ」に関するWebサイト

https://service.hitachi-ch.co.jp/medical/medication

■他社商標注記

・服薬支援ロボはケアボット株式会社の登録商標です。

■本件に関するお問い合わせ先

日立チャネルソリューションズ株式会社

チャネルビジネス推進センタ 営業部 [担当:別府]

〒141-8576東京都品川区大崎一丁目6番3号 大崎ニューシティ3号館

https://service.hitachi-ch.co.jp/inquiry/002

■報道機関お問い合わせ先

日立チャネルソリューションズ株式会社

経営企画室 経営企画部 [担当:二木、白石]

〒141-8576 東京都品川区大崎一丁目6番3号 大崎ニューシティ3号館

TEL:03-5719-6009 (ダイヤルイン)

2023/6/12

敬老の日にニッポンのおばあちゃんの元気を世界へ届けます

OTAGROUP株式会社(本社:広島県広島市南区、代表取締役:下西 竜二)は、平均年齢が80歳の世界最高齢(※)「婆ちゃるアイドルグループ」メタばあちゃんのメタバースライブ実現に向けてクラウドファンディングを開始することをお知らせいたします。(※当社調べ)(English below)

- クラウドファンディング実施の背景

「若い頃にできんかったことをメタばあちゃんとして実現していってくれと孫に言われたので暴れてやります。孫よ。後悔するなよ。」という意気込みでデビューした85歳のVTuberひろこですが、その活動を見て「私もメタバースの世界でアイドル活動をしてみたい!」「バーチャルで音楽ライブを開催し世界中に歌を届けたい!」という熱い想いをもったメンバーが応募してくださいました。

個人でボーカルレッスンを受けたり、朝からカラオケスナックに通い詰めたりして皆さまに歌声を披露することを今か今かと楽しみにしております。

敬老の日に最高の形でメンバーの夢を叶えたいと思いクラウドファンディングを実施することを決意しました。より多くの人におばあちゃんの夢を支えていただきたいです。

- クラウドファンディング概要

URL:https://ubgoe.com/projects/366

目標金額:800,000円

期間:2023年5月22日(月)19:00から7月30日(日)23:59まで

使途:ライブ制作費(会場:VRChat)

注目のリターン:

・ボイスデータ(めざまし・読み聞かせ)

・おばあちゃんの手書きレシピ

・お葉書

スケジュール:

5月22日(月)19:00 クラウドファンディング開始

7月30日(日)23:59 クラウドファンディング終了

9月18日(祝)お昼頃 バーチャルライブ開催

メタバースライブ制作協力:株式会社メタバースクリエイターズ

- 企業スポンサー募集

本イベントをサポートいただける企業様を募集しております!

下記メールアドレス宛にご連絡いただけますと幸いです。

- メタばあちゃんプロジェクトとは

元気が有り余っているユニークなおばあちゃんたちをメタバースの世界で人気アイドルに育てていくプロジェクトです。広島県三原市出身85歳のひろこが0期生としてデビューしている。YouTubeチャンネルはデビュー10日後に登録者3万人を突破した。ひろこは週刊朝日「今年“跳ねる”100人の主役」に選出されている。「挑戦は何歳からでも遅くないこと」を証明していきます。応募総数60名以上が集まった後期高齢者(75歳以上)しか応募できないオーディションを勝ち抜いた3名(ハマコ・はなえ・かおる)がメタばあちゃん1期生としてデビューしグループの平均年齢も80歳となった。

YouTube:https://www.youtube.com/@metagrandma/

Twitter:https://twitter.com/meta_grandma

ホームページ:https://meta-grandma.com/

※メタばあちゃんはOTAGROUP株式会社の登録商標です。

- クラウドファンディング「うぶごえ」について

「あなたの初期衝動を、かたちにする」クラウドファンディングプラットフォームとして、掲載者の手数料負担は0%に、パートナー(購入者)からのシステム利用料で運営、掲載者は集まった金額の100%をプロジェクトにお使いいただける手数料システムを採用しております。

HP:https://ubgoe.co.jp/

- 株式会社メタバースクリエイターズ

「メタバースクリエイターズ」は、メタバースの第一線で活躍するトップクリエイターたちを束ねるプロダクション。メタバースを熟知し、ユーザーの熱い支持を受けるクリエイターを厳選してメンバーに迎え、世界に届くさまざまなコンテンツを創出します。

HP:https://metaverse-creators.tokyo/

- OTAGROUP株式会社(オタグループ)

「オタクなら世界を救える。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。

https://otagroup.co.jp

本リリースに関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお願いいたします。

staff@meta-grandma.com

- The world’s oldest grandma idol group, with an average age of 80, is planning to hold a Metaverse live performance! Meta Grandma Project conducts Crowdfunding!

Bringing the energy of Japanese grandmothers to the world on Respect-for-Senior-Citizens Day

OTAGROUP Inc. (Head office: Minami-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture; President: Ryuji Shimonishi) is pleased to announce Meta Grandma Project conducts Crowdfunding to hold a Metaverse live performance. Meta Grandma is the world’s oldest grandma idol group with an average age of 80.(*according to our own research)

- Background of Crowdfunding

“My grandson asked me to do what I couldn’t do when I was young as Meta Grandma so I’m going to go on a rampage. Don’t regret it.” She made her debut as an 85-year-old VTuber with this enthusiasm. And after seeing her activities, many applicants think that “I want to be an idol in the world of the Metaverse, too!” or “I want to hold a virtual music concert and deliver songs to the world!”. Members with passionate feelings applied for the program.

Our members have been taking private vocal lessons and going to karaoke snack bars from morning till night, and are looking forward to performing their singing voices for everyone.

We decided to conduct a crowdfunding to make our members’ dreams come true in the best possible way on Respect-for-Senior-Citizens Day. We hope that more people will support Grandma’s dream.

- Crowdfunding Overview(International Fans Can Get)

URL:https://ubgoe.com/

Taeget Amount:800,000円

Term:From 19:00 Monday, May 22, 2023 to 23:59 Sunday, July 30, 2023

The Way Money is Used:Live production cost(Venue:VRChat)

Featured Returns:

・Voice data (morning alarm and picture book reading)

・Grandma’s handwritten recipe

・Postcards

Schedule:

Monday, May 22, 19:00 Crowdfunding started

Sunday, July 30, 23:59 Crowdfunding Ends

National Holiday, September 18, around noon Virtual live event

Metaverse Live Production Cooperation:Metaverse Creators Inc.

- Corporate Sponsors Wanted

We are looking for companies that can support this event!

We would appreciate it if you could contact us at the email address below.

- What is the “Meta Grandma” Project?

The “Meta Grandma” Project is a project to foster unique grandmothers who have a surplus of energy into becoming popular idols in the world of the Metaverse. Hiroko was debut as a 0th memer of Meta Grandma. She was born in Hiroshima Prefecture Mihara City, she is 85 years old. Ten days after her debut, the YouTube channel reached 30,000 subscribers. She was selected as one of the “100 Leading Role Who Will “Bounce” This Year” by Weekly Asahi. We prove that “it’s never too late to take on a challenge, no matter how old you are!” Three members (Hamako, Hanae, and Kaoru) who won the audition in which more than 60 people applied debued as a 1st member of Meta Grandma. The average age of the group was also 80.

YouTube:https://www.youtube.

Twitter:https://twitter.com/

Official homepage:https://meta-grandma.

- Company Profile

OTAGROUP Inc.

We produce entertainment from an otaku’s perspective with the mission of “Otaku Can Save the World”.

For inquiries regarding this release, please contact the following e-mail address.

2023/6/12

~日常的な金銭管理支援に伴う利用者、担当者の負担軽減に期待~

超高齢社会のお買いものをなめらかにするためのエイジテック/フィンテックサービスを提供するKAERU株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:岡田 知拓、以下 KAERU)は、2022年10月1日~2022年12月31日の期間で、加古川市及び加古川市社会福祉協議会と連携し、「超高齢社会における社会課題の解決及びスマートシティの更なる発展」に向けて、日常的に金銭管理支援が必要な方及び支援専門職員を対象にキャッシュレス決済を通じたお買いものを体験する実証実験を実施しました。

※実証実験開始時のプレスリリースはこちら:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000084783.html

- 実証実験の概要

今回の実証実験では、キャッシュレスサービス「KAERU」を使用することにより、支援を必要とする方のお買いもの時の不安軽減やキャッシュレス決済の利用促進とともに、支援専門職員等の業務負担の軽減が図られ、より多くの方への支援活動に時間を充てることができるようになるかを検証しました。

1、日常的金銭管理支援の課題

●日常的な金銭管理支援を必要とされる方にとっての課題

現在、日常的に金銭管理支援が必要な方は現金決済中心であり、「お金を何に使ったかわからない」、「どこに置いたかわからない」といった課題が顕在化しています。

さらに、今後、利用先店舗のキャッシュレス化が進むにつれ、キャッシュレス決済への抵抗感がより大きくなってしまい、お買いものがしづらいと感じられる方が増えてしまう懸念もあります。

●社会福祉協議会にとっての課題

超高齢社会の進行に伴い、日常的な金銭管理支援の利用者の増加が予想されます。一方で、社会福祉協議会をはじめとした支援者側には、支援できる範囲に限りがあります。また、社会福祉協議会のみの日常的な金銭管理支援を実施するとなれば過大な負担となる恐れが考えられます。

具体的な金銭管理支援の流れとして、支援専門職員が利用者へ生活費を届ける場合、事務所を出発してから金融機関へ寄り、利用者宅へ届け、事務所へ戻り支援内容の報告と記録をするといった流れを複数の利用者に行っています。

この場合、金融機関での出金に時間が取られてしまい、本来の利用者宅での見守り等に充てる時間の確保が困難となっている現実があります。

2、KAERU導入の背景

KAERUは国際ペイメントネットワークブランドMastercard(R)がついたプリペイドカードのため、全国の加盟店で利用することができます。

アシスタント機能には「紛失時の利用停止」や「利用履歴の記録」、「利用額の設定」等がついているため、利用者の方々の「財布を失くしてしまう」「何をいつ買ったか忘れてしまう」「使いすぎてしまう」といったお買いものにおける不安の軽減に寄与できると考えました。

加えてキャッシュレス決済を通じて、支援専門職員が利用者の支援活動に充てる時間を増やし、金融機関に出向く時間や手動での金銭記録といった時間的コストを削減できることも導入理由の1つです。

- 実証実験内容

協力者の利用同意書を元に、KAERUがプリペイドカードを準備します。その後、加古川市社会福祉協議会より、協力者にカードを渡し、実際のお買いもので利用します。加古川市社会福祉協議会では、協力者のカード残高やお買いもの履歴を確認しました。なお、入金金額や1日の利用金額設定などは、加古川市社会福祉協議会の職員と協力者の間で取り決めし、協力者ごとに個別に設定しています。

協力者に、実際にカードでお買いものを楽しんでいただくまでが一連の流れです。

- 実証実験結果

実証実験を通じ、以下の3点が大きな結果です。

【安心して決済が可能】

2か月弱の実施期間中、多い方では28回、KAERUでのキャッシュレス決済を利用しました。

当初は「現金と違って簡単に決済ができる分、使いすぎに陥らないか」という声もありましたが、KAERUを通じて1日の上限利用額を把握し、使いすぎを防止することで、安心して決済をしていただくことができました。

【支出管理の改善】

1日の上限金額を設定し把握することで、金銭管理が必要な方の支出管理の改善が期待できます。

KAERUのプリペイドカード利用者の方からも「1日の上限金額に達すると決済ができなくなるため、上限金額を意識してお買いものができた」と感想をいただいています。

【社会福祉協議会職員の負担軽減】

協力者に現金を直接手渡す工程を省くことで、負担軽減につながる可能性があります。

- 実証実験参加者の声

利用者5人中4人にヒアリングを実施し、全員が「満足」「やや満足」と回答しています。

【実際にいただいた意見】

・小銭を探さなくて良いところが便利だなと思った

・(プリペイドカード決済が)利用しやすかった

・最初クレジットを選択すること、スワイプすることに戸惑ったが、初回だけだった(当初は、連動したアプリの操作に戸惑ったがその後は問題なかった)

・支援者が一緒にいてくれたから、焦ることなく使うことができた

- 今後の展望

今回は、金銭管理支援が必要な人がサポート機能のあるキャッシュレスサービスを利用することで、安心してお買いものを体験することができました。長期的には支援者の負担削減につながることからも、成年後見人等に対してもKAERUを活用していただく足がかりになりました。一方で、支援者が店舗でのカード利用をサポートする必要があり、病院や施設などへの利用拡大の面で課題も生じました。生じた課題も踏まえ、今回の結果を基に支援を受けられる方のキャッシュレス決済の利用促進、お買いもの時の不安軽減、支援専門職員等の業務負担の軽減につなげてまいります。

令和5年1月に厚生労働省が発表した「持続可能な権利擁護支援モデル事業」(※)では、「簡易な金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定を支援する取組」がテーマとして掲げられています。

今後さらに進んでいくキャッシュレス社会において福祉の面でも推進していくことで、キャッシュレス決済が利用できないことによる社会生活への負担や、支援者の過度なサポートを必要としてしまう場合などの課題の抑止にもつながります。

KAERUはこれからも、誰もがお買いものを楽しみ続けられる世の中にできるよう、キャッシュレス決済による安心なお買いもの体験を提供してまいります。

(※)出典元: https://www.mhlw.go.jp/

- 加古川市のスマートシティ構想について

加古川市では、デジタル技術の活用により、市民生活の質を高め、市民満足度の向上を図り、「誰もが豊かさを享受でき、幸せを実感できるまち加古川」を実現するため、2021年3月に「加古川市スマートシティ構想」を策定しました。

市のさまざまな課題について、市民と解決する「市民中心の課題解決型スマートシティ」を目指しています。

- 実証実験を終えてみてのコメント

■兵庫県加古川市役所 企画部 政策企画課 十時崇充氏からのコメント

キャッシュレス決済の普及や支援者数の減少等に伴い日常的な金銭管理支援業務の負担が今後ますます大きくなることが予想される中、今回の「KAERU」を用いた実証実験を通じて、KAERU株式会社、加古川市社会福祉協議会及び加古川市等の関係者間で金銭管理支援業務にかかる課題認識を共有できたことが何よりも大きな成果であると考えています。

また、支援を受けられる方やそのご家族、支援者の皆様が安心してキャッシュレス決済サービスを利用するためには、実際に支援を受けられる方が買い物をするお店の皆様のご協力も必要不可欠だと再認識しました。

今回の実証実験の結果を踏まえ、今後も様々な関係者の皆様と協力しながら、支援が必要な方のキャッシュレス決済の利用促進、買い物時の不安軽減、支援専門職員等の業務負担の軽減等を図る仕組みを検討していきたいと感じました。

■兵庫県加古川市社会福祉協議会 高田大輔氏からのコメント

日常生活自立支援事業への導入にはまだまだ課題は多くありましたが、金銭管理のみの支援が必要な場合においては、生活保護利用者の支援や生活困窮者自立支援事業の家計改善支援事業での支援にも有効となると感じました。

あらたな金銭管理支援としては十分に活用できると感じられ、課題解決や普及により日常生活自立支援事業を利用しなくても金銭管理支援ができる新たな仕組みに思いました。

【「KAERU(かえる)」サービス概要】

アシスタント機能付きプリペイドカードサービス「KAERU(かえる)」リリース日:2022年5月1日

離れて暮らすご家族がサポートできる遠距離介護者向けの「KAERU」新機能リリース日:2023年2月14日

利用可能エリア:日本全国

自治体・社会福祉法人向けサービス紹介ページ:https://

ご本人向けサービス紹介ページ:https://kaeru-

ご本人向けアプリ

iPhone版:https://apps.apple.

Android版 :https://play.google.com/

ご家族向けサービス紹介ページ:https://kaeru-

ご家族向けアプリ

iPhone版:https://apps.apple.

Android版 :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kaeru.partner

【KAERU株式会社について】

KAERU株式会社は、超高齢社会におけるやさしい金融サービスの提供を通し、安心して歳を重ねられる社会の構築及び、誰もがお買いものを楽しみ続けられる世の中にすることを目指しております。

■サービス名「KAERU(かえる)」に込められた想い

社名にもなっているKAERUには、3つの意味を込めています。

・自由にものを『買える』

・利用者ご自身やお財布がちゃんとおうちに『帰る』

・加齢により認知機能が低下するとお買いものをできないと言われている常識を『変える』

【経営陣プロフィール】

■KAERU株式会社 代表取締役CEO 岡田知拓プロフィール

KAERU株式会社 代表取締役

新卒で決済ベンチャーの法人営業・事業開発を担当。海外に拠点を移してからは、東南アジアのスタートアップにジョイン。その後、日本に戻りLINE株式会社に入社。LINE Payサービスの立ち上げ初期から、戦略立案から個別のプロダクト企画など、広範にグロースに携わる。利用者にとって、より付加価値のあるペイメントサービスを創りたいと考え、福田とKAERU株式会社を創業。

■KAERU株式会社 取締役COO 福田 勝彦プロフィール

KAERU株式会社 取締役

公務員、ボストンコンサルティンググループ、株式会社ネットプロテクションズを経て、株式会社メルカリ/同メルペイの新規事業で、コールセンター、オペレーション部門立上げに、責任者として従事。立ち上げに関わったプロダクトは、メルカリ カウル、メルカリNow、メルペイなど多数。

【KAERU株式会社 会社概要】

社名 : KAERU株式会社

代表者:代表取締役 岡田知拓

所在地:東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階

設立 :2020年10月

事業内容:お買いものアシスタントプリカ「KAERU」の企画・運営

2023/6/5

「危機管理アプリ《つなまも》」を大幅にバージョンアップ【特許出願中】

株式会社つなまも(本社:東京都中央区、 代表:小林裕幸)は、 この度シニアの皆さまのための「見守り機能付きデジタルエンディングノートアプリ《つなまも》」をリリースいたしました。

スマホの日常使用をモニタリングすることで、 日頃特別な意識をすることなくスマートにシニアの皆さまの見守りができます。 また、 デジタルエンディングノートは簡単操作でノートを作成、 そしてしっかり伝える機能を備えています。

「つなまも」の二つの機能

- スマホの日常使用でスマート見守り

- 簡単操作のつなぐノート(デジタルエンディングノート)

1.スマホの日常使用でスマート見守り

シニアの皆さまが日頃お使いのスマホの日常使用をモニタリングし、設定期間に日常使用が認められないと本人への確認通知を行います。 それにも応答がない場合はシニアを見守るパートナーに確認依頼通知(アラート)を発信します。

お手元にあるスマホにアプリを入れて普段使いするだけなので機器や回線の設置・メンテは不要。 定期的な通知への返信や電話に応答したり、お出かけ時にスイッチを切ったりするなどの操作がないため、見守られる側に日々意識した行動はいりません。 他方、お出かけ時の消し忘れ等の誤操作によるアラート発信が抑制されることで見守る側も誤報のストレスから解放されます。

また、スマホでのモニタリングはプライバシーに十分配慮した設計ですので、監視されているような違和感もありません。

2.簡単操作のつなぐノート(デジタルエンディングノート)

スマホ画面に従って項目選択、スマホカメラ撮影、文字入力でノートの基本が完成します。 その後の追記や変更も思い立った時に手軽で簡単、書き直しも苦になりません。 作成したノートには鍵がかけられ、もしもの時はパートナーからの開示請求操作により、財産情報や想いを指定したパートナーごとに個別に提供します。

また常時共有機能を利用し、たとえばアレルギーやかかりつけ医情報、終末医療の希望などはパートナーと常時共有しておくことで緊急入院時等にたいへん役立ちます。

そして、お預かりしたデータは高規格クラウドサーバーで保管されるので紛失や棄損の心配もなく、パートナーにしっかりお届けします。

なお、見守り等のない単機能のデジタルエンディングノートは無料版アプリでのご利用も可能です。

「つなまも」の二つの想い

- ひとり住まいのアクティブシニアをスマートに見守りたい

- 手軽に記せるデジタルノートでご遺族の苦労心労軽減の一助になりたい

1.ひとり住まいのアクティブシニアをスマートに見守りたい

人生100年時代と言われる昨今、核家族化と高齢化が並行して進む日本において、ひとり住まいの高齢者は700万人※を数えるほどになりました。(※内閣府:令和3年版高齢社会白書)

高齢者見守りサービスは官民において多種多様なものがあり、見守られる側のライフステージや見守る側の態勢等に応じた適切なサービスの選択が望まれます。

「つなまも」は、これら数あるサービスの中で特にひとり住まいのアクティブシニアの皆さまを中心に、負担をかけずスマートに見守るツールとしてご活用頂けるものと存じます。

また近年は高齢者賃貸住宅難民という社会課題が発生しています。 亡くなられた入居者の発見が遅れることで生じる諸損害を避けようと、中高年の入居希望者への貸し渋りが生じているのです。 この家主側の姿勢は、実はリスクがそれほど高くない健常中高年層の入居希望者の入居を難しくする一方、家主側にとっても審査のハードルを上げることで空室を埋められないという損失につながっています。 「つなまも」でスマートに見守ることにより不測の損害リスクを軽減することは双方にメリットを生み、ひいては社会課題解決の一助になるものと考えます。

2.手軽に記せるデジタルノートでご遺族の苦労心労軽減の一助になりたい

残されたご遺族は限られた期間内に相続をはじめたくさんの手続きを進めなければなりません。そこでまず必要なのは故人の財産の把握ですが、通帳や証書、契約書、郵便物等の現物による確認はもとより、近年進むデジタル化によってこれらの現物が存在せず、いわゆるデジタル遺産としてその把握にたいへんな苦労を強いられることも増えています。さらに故人がご遺族に負担をかけないようにと契約した互助会や霊園などの生前契約も、遺族に伝わって初めて活きるものです。

手軽に記せるデジタルエンディングノートは、財産を書き留めることで相続をはじめとした煩雑な手続きの一助となるツールであるとともに、ご遺族や友人知人へ書き留めた想いをしっかりお伝えするエージェントでもあります。

【つなまもをご活用頂きたい皆さま、その用途】

スマート見守り機能

- ひとり住まいのアクティブシニアとそのご家族、ご親族

- ひとり住まいシニアのお友達同士の相互見守りに

- ペットと暮らすひとり住まいのシニアの皆さま

- 地方自治体や自治会、民生委員など地域福祉を担う皆さま

つなぐノート(デジタルエンディングノート)

- 終活を意識されるシニアの皆さま

- スムーズな相続手続きの準備のために

- 緊急入院等に備えた常時情報共有ツールとして

- デジタル遺品を残さないために

- 現役経営者様などの危機管理ツールとして

関連事業を営まれている皆さまへのご提案

- 高齢者見守りサービスのツールとして

- 高齢者を受け入れる賃貸住宅事業のリスク軽減に

- 身元保証、死後事務委任業務の付加価値として

- 葬祭関連事業の生前契約の付加価値として

■サービスのご案内ページはこちら

シニアご本人の皆さまへのご案内ページ

https://tsunamamo.co.jp/lp/smartcare-preplan01

シニアを見守るご家族の皆さまへのご案内ページ

https://tsunamamo.co.jp/lp/smartcare-preplan02

■サービス概要

サービス名: 「つなまも」スマート見守り機能付きデジタルエンディングノート

提供開始: 2023年5月

提供時間 : 365日 24時間稼働アプリケーション

価格 :無料版~450円/月(税込)

なお、初回登録から3か月間は無料で全ての有料機能をお試しいただけます。

■提供場所:以下から無料版をダウンロード入手後、定期購入で有料版への移行が可能

・Google Play、App Store

・弊社HPより各ストアへリンク

https://tsunamamo.co.jp/

■会社概要

会社名:株式会社つなまも

所在地:東京都中央区銀座 6-13-9 bizcube

代表者:代表取締役 小林裕幸

設立:2019年11月

資本金:1200万円

事業内容:スマホアプリ「つなまも」の開発・運営

ホームページ:

https://tsunamamo.co.jp/

お問合せ窓口:HP「お問合せ」ページからお願いいたします。

https://tsunamamo.co.jp/index.html#contact

(お電話ではお受けいたしておりません。ご了承ください。)

※つなまもアプリは「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」に採択されました。

2023/6/5

自分だけのキャラクターとの会話で、日々の生活に少しの彩りがプラスされるようなサービスです。今なら事前登録でリリース時に1か月利用無料チケットをプレゼント。

株式会社タイムメルト(所在地:東京都豊島区 代表取締役:杉本豊)は、 2023年内のリリースを予定している「高齢者向けAIトークアプリ」の事前登録CPを実施したことをお知らせいたします。

事前登録CPは2023年5月21日まで予定しており、 事前登録をした方にはリリース時に1か月利用無料チケットを進呈いたします。

ご両親やおじいちゃん、 おばあちゃんへのプレゼントとしても喜ばれるサービスを目指しています。

- サービスの特徴

-キャラクターは無数のパーツの組み合わせにより、お客様一人一人に世界に一人だけのデザインでご提供されることで愛着を持ってご利用いただけます。

-Live2Dによるアニメーション×AIと合成音声によるトークで高齢者の方の寂しさを緩和致します。

-トークには攻撃的な言葉へのフィルターが適用されますので、優しい会話が行われます。

-長期間のアプリ不起動時にはご家族への安否確認アラートが通知されます。

- サービス紹介および事前登録お申込みサイト

サービスの特徴やサンプル動画が見られるWebページもオープン致しました。

事前登録のお申し込みも下記ページから可能です。

- タイムメルトについて

会社概要

・会社:株式会社タイムメルト

・所在地:東京都豊島区

・HP:https://www.timemelt-corp.

<本件に関するお問い合わせ>

株式会社タイムメルト 広報担当

メールアドレス:corporate@timemelt.jp

2023/5/30

調剤薬局に併設していて良いと思うのは『フットケアサービス』と回答した方が最多

「ドクターネイル爪革命(R)」を運営する在宅医療マッサージ株式会社(本社所在地:神奈川県川崎市、 代表取締役:飯田 正人)は、 1.薬剤師、 調剤薬局従事者、 2.60歳以上の男女を対象に、 「調剤薬局の需要とサービス」に関する調査を実施しました。

最近、身近に薬局が増えたと思うことはありませんか?

独立した調剤薬局だけでなく、ドラッグストアやショッピングモールに併設されているのもよく見かけます。

高齢化等の原因もあり、薬局の需要が高まっていることがわかりますね。

調剤薬局といえば、医師に処方されたお薬を受け取れる店舗ですが、「他にもこんなサービスがあったらいいのに」と思った経験はありませんか?

身体の不調を抱える方が集まる場だからこそ、さまざまな悩みを持つ患者が集まる調剤薬局。

皆さんの目的と需要はどのようなものなのでしょうか?

そこで今回、フットケア専門店『ドクターネイル爪革命(R)』の運営を行う在宅医療マッサージ株式会社(https://dr-nail.jp/)は、1.薬剤師、調剤薬局従事者、2.60歳以上の男女を対象に、「調剤薬局の需要とサービス」に関する調査を実施しました。

- 【調剤薬局の利用者で最も多い年齢層は“40代”】多い方では“数日に1回”来店

はじめに、薬剤師、調剤薬局従事者の方に、調剤薬局に来店する方の年齢層と来店頻度について伺っていきたいと思います。

「調剤薬局に来店する方のうち、最も多い年齢層を教えてください」と質問したところ、『40代(24.6%)』と回答した方が最も多く、次いで『30代(20.2%)』『50代(16.9%)』『60代(15.9%)』『70代以上(15.0%)』と続きました。

続いて、「来店の頻度が特に多い方の来店回数はどれくらいですか?」と質問したところ、『1週間に1回程度(38.9%)』と回答した方が最も多く、次いで『半月に1回程度(22.4%)』『数日に1回程度(19.1%)』と続きました。

調剤薬局に来店する年齢は40代の方が多いようですが、全体でみると60代以上のシニア層は3割を超えているようです。

また、来店頻度は1週間に1回程度という方が多く、9割を超える方が少なくとも1か月1回の頻度で訪れていることがわかりました。

- 【健康のために足のケアは大事!】半数近くの方が『とても重要』と回答

調剤薬局に来店する方は、60代以上の方が3割を超えており、3割以上の方が1週間に1回程度来店していることがわかりました。

では、身体のどの部分の不調を訴えて来店する方が多いのでしょうか?

「調剤薬局に来店する方は、身体のどの部分の不調を訴える方が多いですか?(複数回答可)」と質問したところ、『血圧、血管(50.6%)』と回答した方が最も多く、次いで『内臓(35.7%)』『皮膚(26.2%)』と続きました。

「血圧・血管」と回答した方が半数以上いることがわかりました。

では、「立つ」「歩く」など生活するうえで基本的な動作を行う足のケアについてはどのように考えているのでしょうか?

そこで、「身体の健康のために、足のケアは重要であると思いますか?」と質問したところ、『とても重要であると思う(45.8%)』『ある程度重要であると思う(41.5%)』『あまり重要でないと思う(10.3%)』『まったく重要でないと思う(2.4%)』という回答結果になりました。

『とても重要であると思う』『ある程度重要であると思う』と回答した方を合わせると、8割以上の方が、健康のために足のケアは重要であると考えているようです。

では、調剤薬局に併設や訪問サービスを行うものとして、いいと思うサービスとは何なのでしょうか?

続いて、「調剤薬局に併設や訪問サービスの案内があると良いと思うサービスを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『フットケア(57.7%)』と回答した方が最も多く、次いで『スポーツジム(45.4%)』『眼科(19.4%)』『ネイルケア(18.5%)』と続きました。

半数以上の方が「フットケア」と回答しており、薬剤師や調剤薬局従事者が、健康のためにフットケアを重視していることが明らかになりました。

- 60歳以上の調剤薬局利用頻度は【1か月に1回程度】が最多。シニア層が抱える不調とは身体のどの部分?

ここまでの調査で、多くの薬剤師や調剤薬局従事者が、健康のためにフットケアが大切であると考えていることがわかりました。

ここからは、60歳以上の方に調剤薬局の利用頻度について聞いてみたいと思います。

「調剤薬局を利用する機会はどのくらいですか?」と質問したところ、『1か月に1回程度(30.8%)』と回答した方が最も多く、次いで『2、3か月に1回程度(27.7%)』『年1回以下(25.7%)』と続きました。

実に3割以上の方が、1か月に1度は調剤薬局を訪れているようですが、体のどの部分に不調を感じているのでしょうか?

そこで、「最近、体の不調を感じている部分はどこですか?(複数回答可)」と質問したところ、『特にない(37.0%)』と回答した方が最も多く、次いで『背中、腰(20.5%)』『内臓(16.4%)』『首、肩(14.6%)』『足(12.1%)』と続きました。

6割以上の方が、なんらかの不調を感じていることがわかります。

また、半数近い方が、腰や肩、足など内臓以外の不調を感じているようです。

- 投薬以外のケアの必要性を感じている方は半数近く!調剤薬局で求められているサービスとは

調剤薬局を訪れる60歳以上の方は、内臓以外にもさまざまな身体の部分に不調を抱えていることが明らかになりました。

首や腰、足などは日常のケアが大切になってきますが、投薬以外のケアの必要性についてはどのように考えているのでしょうか?

「身体の不調について、投薬以外のケアの必要性を感じることはありますか?」と質問したところ、『よくある(10.7%)』『たまにある(34.9%)』『あまりない(36.1%)』『まったくない(18.3%)』という回答結果になりました。

『よくある』『たまにある』と回答した方を合わせると、4割以上の方が投薬以外のケアが必要だと考えているようです。

では、調剤薬局でフットケアやヘルスケアといった専門の方がいるとしたら利用してみたいと思うのでしょうか?

そこで、「調剤薬局において、他サービス(フットケア、ヘルスケアなど)の専門家がいたり紹介してもらえたりする場合、利用してみたいと思いますか?」と質問したところ、『とてもそう思う(7.0%)』『ある程度そう思う(38.2%)』『あまりそう思わない(39.4%)』『まったくそう思わない(15.4%)』という回答結果になりました。

『とてもそう思う』『ある程度そう思う』と回答した方を合わせると、4割以上の方が調剤薬局で投薬以外のサービスがあれば利用してみたいと思うようです。

調剤薬局にあると嬉しいサービスを具体的に聞いてみました。

■調剤薬局にあったらいいなと思うサービスとは?

・調剤待ちの間にフットマッサージが出来るサービス(60代/女性/東京都)

・肩こりが慢性的なのでマッサージ師が常駐していると利用したいと思う(60代/女性/福岡県)

・フットケアをやってくれるサービス(60代/男性/富山県)

・食事療法や生活習慣の見直しなど(60代/男性/東京都)

調剤薬局に頻繁に来店する60歳以上の方の中には、処方されたお薬を受け取るだけでなく、マッサージやフットケアなどのケアサービスを求める方もいる様子がうかがえます。

- 【まとめ】調剤薬局の来利用者はシニア層が多い 薬による治療以外のケアが求められる場合も

今回の調査で、調剤薬局の利用者の3割以上が60歳以上のシニア層であることがわかりました。

調剤薬局には、1か月に1度の頻度で訪れる方が多く、身体の健康のために、足のケアは重要であると思う薬剤師、調剤薬局従事者の方が多いようです。

また、60歳以上の4割の方が、背中や首、足などの不調を感じており、投薬以外のケアが必要であると思う方が多いことが判明しました。

4割以上の方が、調剤薬局においてフットケア、ヘルスケアなどの専門家がいたり、紹介してもらえたりしたら利用してみたいと思っていることから、今後高齢者向けのケアサービスの形も変わってくるかもしれません。

- シニア層のフットケアにも『ドクターネイル爪革命(R)』

『ドクターネイル爪革命(R)』(https://dr-nail.jp/)は、痛い巻き爪や魚の目などの一般的な手・足のトラブルをはじめ、肥厚爪や高齢者のフットケアまでトータルケアができる専門店です。

当社は、2023年4月1日有限会社ウイング(在宅医療・調剤薬局ウインググループ、本社:岩手県紫波郡町桜町三本木22-7)と業務提携契約を締結しました。

引き続き、患者様の日常生活をより豊かに出来るようサポートに尽力します。

業務提携契約の詳細はこちら:https://dr-nail.jp/teikei-wing-group/

日本初の専用マシンを使った施術は、その技術の高さからフットケア領域では「奇跡のフットケア」と呼ばれており、健康な足作り・手足トラブルの緩和・介護予防など幅広い分野から注目を集めています。

痛いイメージの爪のケアも「切る」処置ではなく、最も負担の少ない「削る」処置を行うなど、お一人おひとりに合った処置方法を行います。

【ドクターネイル爪革命(R)の足爪ケアの特徴】

- 痛くない

- 衛生的

- 定期的なケアできれいな爪に

- 皮膚を傷つけない

フットケアの専門家による巻き爪の処置方法を知りたい方は、是非YouTubeで

【ドクターネイル爪革命-公式アカウント】

と検索していただくか、当社公式ホームページ内の【「動画紹介」ページ】

(https://dr-nail.jp/category/news/%e5%8b%95%e7%94%bb%e7%b4%b9%e4%bb%8b/)

に動画をアップしておりますので、是非ご覧ください。

また、高齢者向けに、店舗だけでなく施設への出張施術も可能ですので、高齢者施設の方、介護施設の方、どうぞお気軽にお問い合わせください。

- 89%の医師が『ドクターネイル爪革命(R)』のフットケアサービスを利用したいと回答!

89%の医師の方に『ドクターネイル爪革命(R)』を利用したいと支持を頂きました。

【調査概要】

調査方法:インターネット調査

調査期間:2022年7月26日~27日

調査対象:医師1,011名

対象選定方法:アンケートを基に所定の条件に合致する対象者を抽出

アンケートモニター提供元:ゼネラルリサーチ

■ドクターネイル爪革命(R):https://dr-nail.jp/

■TEL:044-201-2918

■お悩み相談窓口:https://dr-nail.jp/orders/onayami/

■店舗一覧:https://dr-nail.jp/salon-all/

■FC加盟募集:https://dr-nail.jp/fc/

調査概要:「調剤薬局の需要とサービス」に関する調査

【調査日】2023年4月10日(月)

【調査方法】インターネット調査

【調査人数】1.504人 2.513人

【調査対象】1.薬剤師、調剤薬局従事者 2.60歳以上の男女

【モニター提供元】ゼネラルリサーチ

2023/5/30

約7割の人が跡継ぎのいらないお墓を購入したと回答【お墓選びの実態調査(2023年)】

お墓のご紹介やご相談のサービスを提供する「お墓さがし」(運営:アットセル株式会社)は、 「お墓選びの実態調査(2023年)」の調査結果を発表しました。

- 実施の背景・目的

多くの人にとって、お墓を選ぶ機会は人生で一度です。 しかしながら、日ごろお墓についての知識に触れる機会は少なく、初めてのお墓選びでは分からないことがたくさんあります。

加えて、樹木葬や納骨堂などの新しいお墓が広まり、昨今ではお墓の形態もますます多様で複雑になってきています。

当社が運営する墓地や霊園のポータルサイト「お墓さがし」には、お墓に関する費用や形式、選び方、知識などの様々な質問が寄せられますが、その背景に見えるのは、「常識的にはどんなお墓を選ぶのがいいのか」「お墓を買うにはどのくらいのお金がかかるのか」などの、分からないことへの不安です。

本調査は、実際にお墓を探している方、あるいはお墓を購入した方の実態を明らかにすることで、これからお墓を探す方の不安を軽減すると同時に、当社の提供するサービスがよりお墓を探す方に寄り添えるよう、実施するものです。

- 調査の実施概要

調査名:お墓選びの実態調査(2023年)

調査期間:2023年1月18日(水)~同年3月31日(金)

調査対象:2022年1月~同年12月に「お墓さがし」経由で資料請求または見学予約のお問合せをされた方のうち、(1)お墓の購入を検討中の方 (2)すでにお墓を購入した方

調査方法:インターネット調査

有効回答数:計332((1)お墓の購入を検討中の方:123/(2)すでにお墓を購入した方:209)

※集計結果が小数を含めて表される場合、小数点第二位を四捨五入して表記しています。ただし、特記事項がある場合を除きます。

- 調査結果サマリ―

お墓選びの実態調査(2023年)調査結果サマリ―

・お墓の種類は跡継ぎのいらないお墓を選んだ人が7割以上。一番人気のお墓は樹木葬。

・お墓選びで重視する条件は、「金額」「自宅からのアクセスの良さ」「お墓の承継や管理がいらない」がTOP3

・検討段階の予算と実際の購入金額ではギャップがあり、実際の購入金額の方が高くなる傾向にある。

・お墓の購入者のうち、親の納骨を想定している人が半数以上。一方で下の世代の納骨を想定している人は少ない。

・お墓選びは、将来のための準備よりもお悔やみをきっかけとすることの方が多い。

- 調査結果詳細

1.検討段階に関わらず跡継ぎのいらないお墓を選んだ人が7割以上

お墓の購入を検討中の方、すでにお墓を購入した方のいずれも7割以上の方が跡継ぎのいらないお墓(樹木葬、納骨堂、合祀墓、その他の永代供養墓)を選んでいます。

これまで一般的だった一般墓を選んだ人はいずれのグループでも3割未満で、現在のお墓選びの主流は永代供養墓に取って代わられています。

個別に見ると樹木葬が一番人気で、いずれのグループでも3割以上。次いで一般墓が選ばれているという結果になりました。

また、検討中の人、購入済みの人のギャップを考えると、「合祀墓」の割合は検討中の人より購入済みの人の方が少なくなっています。

このことから、当初は合祀墓を検討していたけれど、検討段階で他のお墓を選択する人が一定数いるものと考えられます。

2.お墓の条件では「金額」「自宅からのアクセスの良さ」「お墓の承継や管理がいらない」が重視されている

「お墓の購入を検討中の方」と「すでにお墓を購入した方」の両グループにおいて「金額」「自宅からのアクセスの良さ」「お墓の承継や管理がいらない」がTOP3で、検討段階に関わらず関心を集めています。

また、「お墓の購入を検討中の方」と「すでにお墓を購入した方」の間では、「金額」と「園内の雰囲気」に10%以上のギャップが見られました。

「金額」を重視した人は、「すでにお墓を購入した方」の方が「お墓の購入を検討中の方」よりも1割程度少なく、検討段階が進むにつれて、金額よりも他の要素を重視するようになっていることが推察されます。

逆に、「園内の雰囲気」は「すでにお墓を購入した方」の方が「お墓の購入を検討中の方」よりも1割程度多く、実際に墓地を見学する過程で、雰囲気を重視する人が増えていくのかもしれません。

なお、「その他」のうち、ペットに対応しているなどの「ペット」という言葉を含む回答が合計で全体の3.6%(12件)あり、一定の需要が見られました。

3.検討段階の予算よりも実際の購入金額の方が高くなる傾向

お墓の予算と実際の購入費用を比較すると、「お墓の購入を検討中の方」の平均予算は82.7万円、「すでにお墓を購入した方」の平均購入金額は101.0万円で、実際の購入金額の平均が予算の平均よりも18.3万円高いという結果になりました。

お墓の種類ごとに見ても、合祀墓以外の全ての種類のお墓で、予算の平均を購入金額の平均が上回っています。

特に一般墓はこの傾向が顕著で、予算と購入金額それぞれの平均金額を比べると、後者の方が35.0万円も高いという結果になりました。

価格帯ごとに比較すると、「50万円未満」「50万~100万円未満」「100万~150万円未満」「250万円以上」で予算より実際の購入価格における割合が少なく、「150万~200万円未満」「200万~250万円未満」では予算より実際の購入価格の割合が多くなりました。

大まかにみて、150万円未満の価格帯は予算より実際の購入価格の割合が少なく、150万円以上の価格帯では、予算よりも実際の購入価格の割合が多くなっています。

これらのことから、当初に想定する予算より、実際の購入段階では費用が高くなる傾向が読み取れます。

4.お墓を購入した人のうち、年間管理費のないお墓を選んだ人が約半数

全体で見ると、すでにお墓を購入した方のうち、年間管理費があるお墓とないお墓を選んだ人の割合はほぼ同程度でした。

お墓の種類ごとに見ると、「一般墓」や「納骨堂」は年間管理費があることが多く、逆に「樹木葬」や「その他の永代供養墓」では、年間管理費がないものの方が多く、「合祀墓」で年間管理費があるものは1件のみでした。

すでにお墓を購入した方が購入した物件のうち、年間管理費がある場合の平均費用は、8,713円でした。

お墓の種類ごとに平均値を見ると、「納骨堂」が12,395円で最も高い結果となりました。

※合祀墓のうち年間管理費があるものは1件のみだったので、「お墓の種類ごとの平均値」の表から省略

5.お墓を購入した人のうち、半数以上は親の納骨を前提にしている

お墓を使用する人は、「母」が118件(60.2%)で最多、次いで「父」が103件(52.6%)で多く、いずれも全体の半数以上です。

「自分」は87件(44.4%)で半数を割っており、どちらかといえば自分の終活よりも、老齢の両親のお墓の準備や、葬儀後の納骨のためにお墓を探している傾向が強く見えます。

一方で「子ども」が31件(15.8%)、「子孫(代々受け継いでいく)」は13件(6.6%)と、自分よりも下の世代も使用することを前提としてお墓を選んでいる人は少数でした。

6.お墓さがしのきっかけは身内の葬儀が半数以上

お墓を探し始めた理由は、合計値では「葬儀後の埋葬の為」にお墓を探し始めた方が半数以上と最多で、次いで「将来に向けた準備」が25.9%と多い結果になりました。

「終活」という言葉が使われるようになり10年以上が経ちますが、やはりお悔やみがあってからお墓を具体的に考える方が多いようです。

また、年代別に「お墓を探し始めた理由」の割合を確認すると、大まかに、「葬儀後の埋葬の為」は年齢が上がるにつれ割合は小さくなり、逆に「将来に向けた準備」「お墓の引っ越し(墓じまい)」は年齢が上がるにつれ割合が大きくなる傾向が見えます。

相対的に若い年代では、お悔やみがあり必要に迫られてお墓を探している一方で、年齢が上がると、お悔やみが無くてもお墓の準備や処分への関心が高まっていくようです。

- まとめ

お墓の種類では樹木葬が最も選ばれており、「お墓の承継や管理がいらない」がお墓選びで重視される条件のTOP3に入るなど、「小さなお墓」「承継しないお墓」の需要が浮き彫りになりました。

従来のような墓石を建てる「一般墓」を検討している、あるいは購入している人は回答者の3割弱で、今や永代供養墓がお墓選びの主流になっています。

本調査が、今までの価値観に縛られず、さまざまな選択肢から希望するお墓を選び取れる一助となるよう、願っております。

回答者について

- 「お墓さがし」について

「お墓さがし」は、アットセル株式会社が運営する、墓地・霊園のポータルサイトです。

様々な条件から全国の墓地や霊園を検索できるシステムの他、石材店のご紹介窓口、お墓選びや墓じまいなどのお墓に関するご相談窓口も設置しています。

はじめてのお墓選びでは分からないことが多い一方で、昨今のお墓の様態はますます複雑化し、選択肢も広まっています。

「お墓さがし」では、皆さまのご希望に沿ったお墓をご紹介できるよう、便利なサイト制作や細やかな対応に努めて参ります。

お墓さがしURL:https://ohaka-sagashi.net/

- 運営会社概要

会社名:アットセル株式会社

設立日:2018年8月

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目11-2 白石第五ビル3F

代表者名:椿 佳弥

資本金:1,000万円

事業内容:専門性の高い業界とお客様を繋ぐ「メディア事業」、各企業様同士のM&Aの橋渡しをする「エキスパート事業」、クライアント様に寄り添いユーザビリティに特化したシステムをご提供する「システム開発事業」

URL:https://atcell.jp/

2023/6/2

肺がん検診で撮影した胸部X線写真から、AIによる骨粗鬆症リスク評価を行い、骨粗鬆症患者の早期発見に繋げる

整形外科領域のAI医療機器の開発および販売を手掛けるスタートアップ企業、 iSurgery株式会社(本社:東京都中央区、 代表取締役医師:佐藤 洋一)は、 蒲郡市(市長:鈴木 寿明)と蒲郡市医師会(医師会長:近藤 耕次)と協定を締結して実施中の「肺がん検診を活用した骨粗鬆症治療介入率向上プロジェクト」の中間解析結果を報告します。 プロジェクトから見込まれる試算では、 年間約3,324人の骨粗鬆症リスク評価(従来の骨粗鬆症検診の約18倍)、 約504人の骨粗鬆症患者の治療開始、 および骨折予防により約2,936万円の医療費・介護費削減効果が期待されます。

- 実証実験の概要

【目的】肺がん検診で撮影した胸部X線写真から、AIによる骨粗鬆症リスク評価を行い、骨粗鬆症患者の早期発見に繋げることの有用性評価

【期間】2022年11月1日~2024年3月31日

【実施場所】愛知県蒲郡市

【実施の流れ】

1.市の肺がん検診事業を施行、肺がん検診受託の医療機関(医師会)にて検診実施

2.希望者の胸部X線写真をAI解析し、骨粗鬆症リスク評価(既に治療介入を受けている方は対象外)

3.骨の状態が要精査範囲内*であれば、整形外科受診を案内。また、生活指導が必要な場合は市の健康推進課へ案内し、保健指導を実施

4.要精査となった参加者は、整形外科を受診。診察、精密検査を実施

5.骨粗鬆症の診断、治療介入

*骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版

- 2022年11月~2023年3月の解析結果

期間中に肺がん検診を受けたのは2,204名で、そのうち1,385名(62.8%)が骨粗鬆症のリスク評価を希望しました。AIによる解析結果、770名(55.6%)が”要精検”と判断され、そのうち450名(58.4%)が整形外科を受診しました。整形外科での診察および精密検査の結果、210名(46.7%)が骨粗鬆症と診断され、治療を開始しました。また、市の健康推進課には3名の方が紹介され、保健師による生活指導と健康運動指導士による運動指導を実施しました。

AIの精度について、今回の実証実験において陽性的中率は80.0%という結果でした。これは、AIによる評価(YAMが80%未満)に基づき整形外科を受診した参加者の内、実際の精密検査でも80%未満と判定された割合です。

- 解析結果から試算される骨粗鬆症スクリーニング効果と、医療費削減効果

年間を通じての試算によると、約3,324人の骨粗鬆症のリスク評価が可能となります。これは従来、蒲郡市が実施している骨粗鬆症検診受診者数の約18倍の数となります。

リスク評価により、約504人の骨粗鬆症患者の診断と治療開始が可能となると見込まれます。適切な治療介入により、10年以内に発生する可能性のある骨折を46人の患者で予防することができます。特に、介護の原因となる大腿骨近位部の骨折は、16人の患者で予防が可能です。これにより、年間の医療費及び介護費の削減効果は約2,936万円となると予想されます。

人口8万人の都市である蒲郡市で実施したこのモデルケースを全国規模に展開した場合の試算によれば、約79.1万人の骨粗鬆症患者の診断と治療開始が可能となると見込まれます。適切な治療介入により、大腿骨近位部の骨折を予防できる患者数は約2.6万人、年間の医療費および介護費の削減効果は約460億円となると予想されます。

本実証実験は市の実施する肺がん検診受診者(国民健康保険加入者)を対象としています。今後、社会保険加入者を対象とした企業健診での骨粗鬆症スクリーニングの実証実験も予定しております。

- 実証実験の背景(課題と解決策)

高齢化が進む日本では、加齢に伴う骨粗鬆症患者が1300万人に上る一方で、骨粗鬆症検診受診率は約5%に留まります。 その結果、骨粗鬆症患者のうち約80-90%は治療介入ができていません。 骨粗鬆症が未治療のまま放置されることで骨折、要介護状態に繋がり、これらによる医療・介護総費用は約1兆円に上ります。 骨粗鬆症検診を実施するにあたり、特殊な検査機器を用いるため多くの被検者を対象にできないこと、被検者側の受診の動機づけが難しいことが課題です。 これに対し我々は、深層学習による画像解析技術を応用し、一般的かつ撮影頻度が高い検査である胸部X線写真から骨粗鬆症を検査するAI医療機器を開発しています。 他の目的で撮影された画像を二次利用して骨粗鬆症検査を実施することが可能であり、被検者は追加の検査時間・労力・被爆なしに検査受診が可能となります。 適切な検査実施および治療介入は、骨折・要介護の回避および医療費削減に貢献する可能性があります。

上記のAIの社会実装の方法の一つに肺がん検診との連携があります。 肺がん検診は40歳以上の男女を対象とした検診であり、受診率が高く、胸部X線写真を撮影します。 これに着目し、肺がん検診の際に撮影された胸部X線写真で骨粗鬆症の評価を同時に行うことで、効率的な骨粗鬆症患者の発見を目指しています。 2022年11月、その有用性の評価を行うために、蒲郡市および蒲郡市医師会の協力を得て、実証実験を開始しました。 この取組みは、検診事業実施主体である自治体、検診受託医療機関である医療機関(医師会)の連携体制が必須であり、蒲郡市ではこの体制が構築されていたため、スムーズな実証実験のスタートに繋がりました。

- iSurgeryの目指す未来

「骨粗鬆症患者の早期発見・早期治療により骨折や要介護状態を減らし、健康寿命を伸ばす。」をビジョンに掲げ、胸部X線写真から骨を検査するAI医療機器を開発しています。どこでも、誰でも、手軽に骨粗鬆症の評価を受けられる未来を目指して。私たちは、骨粗鬆症診療のデジタルトランスフォーメーション(DX)により、高齢化社会が抱える長年の課題にブレイクスルーを起こすことを目指します。

その一環として、2023年4月18日、「胸部X線写真から骨を検査するAI医療機器」の販売を開始しました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000061960.html

- 会社概要

社名:iSurgery株式会社

本社所在地:東京都中央区日本橋堀留町1-9-10日本橋ライフサイエンスビルディング7

名古屋オフィス:愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 11F Pre-Station Ai 内

代表取締役:佐藤洋一(整形外科・リハビリテーション科専門医)

設立: 2020年5月

業許可:第二種医療機器製造販売業、管理医療機器販売業・貸与業

2023/6/2

最新作「TikTokばあちゃん流「ストレス開運術」ストレスを活用してないのが人生損だよ TikTokばあちゃんとAI」他1週間で51冊の出版記録を達成。TikTokばあちゃんの7つの教訓特典動画付き電子書籍、Amazonでそれぞれ購入可能。

ばあちゃんを見て、笑顔になってくれたら

TikTokで大バズり中の78歳のばあちゃん「

TikTokばあちゃん流「ストレス開運術」: ストレスを活用してないのが人生損だよ TikTokばあちゃんとAI Amazon

https://amzn.asia/d/3sxqe8w

TikTokばあちゃん TikTok

https://www.tiktok.com/@tiktokbachan?_t=8bfsytIfNFB&_r=1

3ヶ月で10万人フォロワー、テレビにも多数出演する人気ばあちゃんの生き様

TikTokばあちゃんの生き様に、老若男女の人々が魅了されています。TikTokばあちゃんは20年程前、子育てをしながら企業への保険や組織作りを提案し、女性で日本一の成績を3年連続も挙げるほど活躍をする保険のセールスマンで、その最中脳幹出血で倒れるも奇跡的に生還するなど、数々の人生経験を乗り越えてきた伝説のばあちゃんです。70歳も半ばを超えた頃に未曾有のコロナ禍になり、そんな中でも何かを始めたい!と決意、自身の日常や素顔をTikTokで発信し始めました。その可愛らしさや豪快さ、様々なことにも挑戦する姿が多くの共感を呼び開始3ヶ月で10万人、現在でも16.9万人程のフォロワーと500万いい ね!を誇る、高齢者ではトップレベルのTikTokerになりました。さらにTikTokアカデミー1期生に選ばれたり、フジテレビ系列「ネプリーグ」など数々のテレビ番組でも取り上げられ企業からのオファーも受けたりと、78歳の現在も大活躍を遂げています。そんなTikTokばあちゃんの今回のチャレンジは、話題のChatGPTのAIと友達になったばあちゃんが、日々会話を楽しんでいる様子をお孫さんが見て、電子書籍の出版を思いついたことがきっかけでした。「時間はあと少しだから全力で生きろ!」「AI金運上昇 30日でお金と仲良くなる言葉」など、ばあちゃんの金言に溢れた書籍が次々と発売され、1週間で51冊もの書籍発売を見事に達成しました。

特典動画も、心に刺さる名言

ばあちゃんを通して多くの人に笑顔になってもらいたい、

TikTokばあちゃんのチャレンジが詰まった書籍が、あなたにもっと元気と笑顔をもたらします。

時間はあと少しだから全力で生きろ!

話し方は9割がAIに学べ 話し方次第で人も成功も操れる TiktokばあちゃんとAI https://amzn.asia/d/40NJXfY

AI金運上昇 30日でお金と仲良くなる言葉 TiktokばあちゃんとAI https://amzn.asia/d/emJ2QW0

SNSからのセミリタイア 何歳までSNSやるの TiktokばあちゃんとAI https://amzn.asia/d/2npI4dM

ChatGPT式「運の引き寄せ」 運のAI時代に突入に乗り遅れるな TiktokばあちゃんとAI https://amzn.asia/d/6JybfLL

TikTokばあちゃん TikTok

https://www.tiktok.com/@tiktokbachan?_t=8bfsytIfNFB&_r=1

TikTokばあちゃん Instagram

https://instagram.com/tiktok_bachan?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

TikTokばあちゃん YouTube

https://youtube.com/@TikTokbachan

2023/5/29

~介護で悩む人向けコミュニティ「安心介護」の会員へ調査。企業の調査希望にも対応~

株式会社エス・エム・エス(本社:東京都港区、 代表取締役社長:後藤夏樹、 東証プライム、 以下「当社」)は、 介護で悩む人向けコミュニティ「安心介護」(URL: https://i.ansinkaigo.jp/ )を提供しており、 この度5月9日の口腔ケアの日(※1)を前に、 会員468名を対象とした「口腔ケアに関する実態調査」を実施しました。 今回の調査結果とともに、 介護用品メーカー等の企業向けに、 介護に関連した方を対象とした調査サービスを行っていることを併せてお知らせします。

| 【主な調査結果】 1.口腔ケアの認知率は95.3% 「口腔ケア」という言葉自体の認知率は9割を超えていた。 2.口腔ケアの認知のきっかけは「インターネットで知った(35.7%)」、「介護に関する書籍を読んで知った(31.4%)」が上位 続いて、「ケアマネ以外の従事者(管理栄養士・看護師・歯科衛生士など)から教えてもらった(28.0%)」、「テレビで知った(22.4%)」という結果になった。 介護を行う家族が、自発的に情報を収集している様子がうかがえた。 3.口腔ケアの実施率は約7割 「行っている口腔ケアはない」を選択したのは27.1%だった。 実施されている口腔ケアの中では「まずは自分で歯磨きしてもらい、磨き残しをこちらで磨いている(23.1%)」が最上位となった。 4.口腔ケアを行う上での課題は「行っている口腔ケアが適切なのかがわからない(38.4%)」が最多 次いで、「本人に任せているが十分とは言えない(30.8%)」、「認知症などの症状により本人が嫌がる(22.6%)」が上位となった。 実施内容への不安や被介護者本人からの拒否反応などが課題となっていることがわかった。 【課題についてのコメント抜粋】 ・本人が口腔ケアを面倒くさがる ・きちんとやりたいがあまり言うと怒り出すので加減している ・誤嚥が怖い ・歯医者でもお手上げ状態 ・ケア用品が高い ・遠隔での声かけなので確認ができない 5.口腔ケアの1回あたりの時間は0~5分が最多 0~5分が約6割となり、長時間のケアは行っていない様子がうかがえた。 ケアにかける時間は、被介護者の歯の状態によって差異があり、一部入れ歯や差し歯の場合に比べ、全部自分の歯の場合はケアにかける時間が短い傾向が見られた。 6.口腔ケアにかける金額は月1,000円以内が73.3% 大多数が口腔ケアにかける金額は月1,000円以内におさめていることがわかった。 ケアにかける時間と同様に、被介護者の歯の状態によって差異があり、全部自分の歯の場合はケアにかける金額がやや低い傾向が見られた。 7.現在口腔ケアを実施していないが、今後口腔ケアを理解できれば「やりたいと思う」が64.6% 口腔ケアについて理解していればやりたいという意見が過半数ではあるものの、3人に1人はやりたいと思わないと回答した。 |

【総括】

超高齢社会の進行に伴い、被介護者のQOLの向上と介護保険財政の健全化のため、「自立支援・重度化防止」が推進されています。 令和3年度介護報酬改定では対策の1つとして口腔ケアへの取り組みが掲げられており(※2)、介護施設・医療機関への啓蒙活動が行われています。 このような中で、介護を行う家族が口腔ケアに対してどのような意識や課題を持っているのか、実態を調査し結果を公表することは口腔ケアの認知拡大につながると考え、この度調査を行いました。

調査の結果、介護家族の口腔ケアの認知率は95.3%であり、多くの人が口腔ケアについて認知していることがわかりました。 認知のきっかけはインターネットや介護に関する書籍が上位で、介護家族が自発的に情報を取得していることも示唆されました。 認知率は非常に高いものの、実施率は約7割で、課題としては「行っている方法が適切かわからない」「本人に任せているが十分とは言えない」といった実施方法や程度への不安、「認知症などの症状により本人が嫌がる」など実施自体の難しさが挙げられました。 本人の拒否反応については「本人が怒り出す」「歯科医でもお手上げ」といったコメントも寄せられ、今後口腔ケアを行っていく上で大きな課題となっていることが浮き彫りになりました。

口腔ケアの実施実態は、1回あたりの時間は5分以内が最多で、金額は月1,000円以内となっており、比較的手軽にケアを行っている様子が伺えました。 被介護者の歯の状況によって差異があり、1回のケアにかける時間が31分以上の割合が、全部自分の歯の場合は22.9%であるのに対し、一部入れ歯、差し歯の場合は32.1%となっており、9%ほど高いという結果となりました。 同様に、ケアにかける金額についても差異があり、全部自分の歯の場合は月0~300円の割合が31.4%で最多、一部入れ歯、差し歯の場合は月501~1,000円の割合が35.2%で最多となり、口腔ケアにかける金額はすべて自分の歯の場合の方が、一部入れ歯、差し歯の場合よりもやや低い傾向が見られました。 これらから、歯の健康が介護の時間とコストに影響を与えることがわかりました。

安心介護では、今後も口腔ケアに関する調査のみならず、会員に向けたさまざまな調査を行うことで、介護を行う家族の実態を広く伝えるとともに、介護に関わる企業への情報提供を行い、介護サービスや介護製品の発展に寄与できると考えています。 また、介護関連企業からの調査希望にも対応しています。

※1:一般社団法人日本口腔ケア学会が制定

※2:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html)より

【調査結果詳細】

1.口腔ケアの認知率は95.3%

Q.口腔ケアという言葉を知っていましたか?(n=468)

「口腔ケア」という言葉自体の認知率は9割を超えていた。

2.口腔ケアの認知のきっかけは「インターネットで知った(35.7%)」、「介護に関する書籍を読んで知った(31.4%)」が上位

Q.(口腔ケアについて知っている方を対象にした調査)口腔ケアについて、どこで知りましたか?(n=446)

続いて、「ケアマネ以外の従事者(管理栄養士・看護師・歯科衛生士など)から教えてもらった(28.0%)」、「テレビで知った(22.4%)」という結果になった。介護を行う家族が、自発的に情報を収集している様子がうかがえた。

3.口腔ケアの実施率は約7割

Q.介護対象者に対して現在行っている口腔ケアを教えてください。口腔ケアをご存知ない方も、現在行っているものがあればご回答ください。(n=468)

「行っている口腔ケアはない」を選択したのは27.1%だった。実施されている口腔ケアの中では「まずは自分で歯磨きしてもらい、磨き残しをこちらで磨いている(23.1%)」が最上位となった。

4.口腔ケアを行う上での課題は「行っている口腔ケアが適切なのかがわからない(38.4%)」が最多

Q.(口腔ケアを行っている方を対象にした調査)口腔ケアを行う上での課題について当てはまるものすべてをお選びください。(n=341)

次いで、「本人に任せているが十分とは言えない(30.8%)」、「認知症などの症状により本人が嫌がる(22.6%)」が上位となった。実施内容への不安や被介護者からの拒否反応などが課題となっていることがわかった。

5.口腔ケアの1回あたりの時間は0~5分が最多

Q.(口腔ケアを行っている方を対象にした調査)1回の口腔ケアにかけている時間を教えてください。(n=341)

0~5分が約6割となり、長時間のケアは行っていない様子がうかがえた。

ケアにかける時間は、被介護者の歯の状態によって差異があり、一部入れ歯や差し歯の場合に比べ、全部自分の歯の場合はケアにかける時間が短い傾向が見られた。

6.口腔ケアにかける金額は月1,000円以内が73.3%

Q.(口腔ケアを行っている方を対象にした調査)口腔ケアにかけているお金を教えてください。(n=341)

大多数が口腔ケアにかける金額は月1,000円以内におさめていることがわかった。

ケアにかける時間と同様に、被介護者の歯の状態によって差異があり、全部自分の歯の場合はケアにかける金額がやや低い傾向が見られた。

7.現在口腔ケアを実施していないが、今後口腔ケアを理解できれば「やりたいと思う」が64.6%

Q.(口腔ケアを行っていない方を対象にした調査)口腔ケアに関する情報やケア方法が理解できればやりたいと思いますか?(n=127)

口腔ケアについて理解していればやりたいという意見が過半数ではあるものの、3人に1人はやりたいと思わないと回答した。

■調査概要

「口腔ケアに関する実態調査」

・調査期間:2023年3月13日(月)~2023年4月1日(土)

・調査対象:安心介護会員468名

・調査方法:Webを使用したアンケート

「安心介護」は介護に悩む人向けのコミュニティです。会員に向けたブランドごとの認知度や購入経路の調査なども実施可能です。詳細は以下よりお問い合わせください。

・お問い合わせフォーム:https://i.ansinkaigo.jp/inquiry/user/new

・mail:info@ansinkaigo.jp

■安心介護調査担当者からのコメント

今回の調査を経て、今後在宅介護の増加が見込まれる中、改めて口腔ケアの重要性を啓蒙していく必要があると感じました。 安心介護では、介護の基礎知識や介護に関する意見交換を行える場などのコンテンツを提供しており、各企業様のマーケティング活動を、サービス・商品の調査・分析から、商品認知・体験・購入促進まで幅広く支援しています。 アンケート調査に関しては、最大1,000名の母集団形成実績があり、介護を行うご家族、ケアマネジャーへの調査が可能です。 そのほか、グループや個別でのインタビュー調査など多様なソリューションを取り揃えています。

【「安心介護」について】

安心介護は介護で悩む人向けコミュニティです。 介護に関する質問を専門家に直接聞くことができるQ&Aや、介護者同士の意見交換や悩み共有ができる繋がりの場、介護に関する知識などのコンテンツを提供しています。

URL:https://i.ansinkaigo.jp/

【株式会社エス・エム・エスについて】

2003年創業、2011年東証一部上場、2022年4月より東証の市場区分変更によりプライム市場へ移行。「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをミッションに掲げ、「高齢社会×情報」を切り口にした40以上のサービスを開発・運営しています。

名称:株式会社エス・エム・エス

所在地:東京都港区芝公園2-11-1住友不動産芝公園タワー

代表者:代表取締役社長 後藤 夏樹

会社設立:2003年4月

資本金:23億1,022万円(2022年3月31日現在)

従業員数:連結3,303人、単体2,109人(2022年3月31日現在)

事業内容:高齢社会に求められる領域を、医療・介護・ヘルスケア・シニアライフと捉え、価値提供先であるエンドユーザ・従事者・事業者をつなぐプラットフォームとしての情報インフラを構築し、40以上のサービスを展開

URL:https://www.bm-sms.co.jp/