【平和堂】全社を挙げて「認知症サポーター」の養成に取り組みます ~2024年2月期までに10,000人の取得を目指します~ 認知症に対する理解を深め、快適なお買い物環境の実現へ

2022/12/13

平和堂は地域のサステナビリティに貢献します

株式会社平和堂(滋賀県彦根市、 代表取締役社長執行役員:平松正嗣、 以下「平和堂」)は、 今後ますます進展していく高齢化社会を見据え、 厚生労働省が推進する「認知症サポーターキャラバン」の主旨に賛同し、 全社を挙げて「認知症サポーター」の養成に取り組みます。

2022年11月24日

認知症サポーターとは、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする方で、厚生労働省が全国キャラバン・メイト連絡協議会と共に全国で認知症サポーター養成講座の実施や取得を推進しています。

平和堂では、認知症サポーターについて2010年より養成しておりましたが、「地域密着ライフスタイル総合(創造)企業」の実現を目指して、3つのキーワード「健康」、「子育て」、「高齢者」を基に地域の健康に取り組む中で、2024年2月期までに全従業員の約4割にあたる10,000人が取得している状態を目指すものです。講座の受講を通じて、従業員が認知症に関する正しい知識と認知症の方への適切な応対方法等を学び実践することで、お客様を始めすべてのステークホルダーにとって安全安心で快適なお買い物環境をご提案してまいります。

■認知症サポーター養成講座

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、認知症の方やそのご家族を見守る応援者である「認知症サポーター」を養成するために、全国の地域や職域において「キャラバン・メイト」が講師となって行う講座です。認知症サポーターを一人でも増やし、安心して暮らせるまちを、みんなでつくっていくことを目指しています。

■認知症サポーターキャラバン

全国キャラバン・メイト連絡協議会が、都道府県、市区町村など自治体と全国規模の企業・団体等と協催で認知症サポーター養成講座の講師役「キャラバン・メイト」を養成しています。養成されたキャラバン・メイトは自治体事務局等と協働して「認知症サポーター養成講座」を開催します。

<全国キャラバン・メイト連絡協議会> https://www.caravanmate.com/

■平和堂グループ サステナビリティ・ビジョン

創業65周年を迎えた平和堂を核とするグループでは「100年企業」を実現するため、「地域になくてはならない存在」となるべく、「地域密着ライフスタイル総合(創造)企業」を目指しています。2021年には、事業を通じた「地域社会の課題」と「地球規模の課題」の解決とグループ成長の両立を目指した「サステナビリティ・ビジョン」を策定し、これまでの取り組みをサステナビリティの観点で改めて整理するとともに、基本方針を定め、5つの重要課題を特定し、施策、目標値を設定しました。

平和堂グループは、これからもお客様や地域社会に貢献するために、全ての部署やグループにおいて様々な社会・環境問題に積極的に取り組み、持続可能な未来の実現に向けチャレンジしてまいります。

<平和堂のサステナビリティ> https://www.heiwado.jp/csr

【取組概要】

■実施内容: 認知症サポーター養成講座の受講と認知症サポーターの養成

■目標値:2024年2月期(2024年2月20日)までに10,000人が取得している状態を目指します。

■対象者:平和堂の全従業員(約23,000人)

以上

2022/12/13

掲載施設数No.1(※)の⽼人ホーム検索サイト「みんなの介護」を運営する株式会社クーリエ(本社:東京都渋谷区、 代表取締役 安田 大作)では、 サイト運営で得た知見を基に介護事業の課題や社会的事象を調査・研究しています。 今回は「麻雀がある老人ホーム」の情報に関するレポートです。

老人ホームのレクリエーションといえば囲碁や将棋が定番ですが、最近は「麻雀」が新たなトレンドになりつつあります。皆さん、ご存知でしたか?

麻雀は運しだいで大逆転も可能な“頭脳スポーツです”。囲碁・将棋ほど実力差は出づらく、ルールさえ覚えれば誰でもフェアに競い合えるのが特長です。楽しく遊べて、時に勝負ゆえの笑いあり・涙ありの麻雀はシニアの皆さんの機能維持も期待できます。そのため、介護護予防の観点からも麻雀に注目が集まり、老人ホームへの導入も進んでいるのです。

そこで、今回は「みんなの介護」掲載施設のうち、「麻雀あり」の老人ホームについて全国を調査。多い地域順に、ランキング形式にまとめました。

1位は東京23区で98件。次いで、2位は札幌市で69件、3位は横浜市で45件でした。

上位を詳しくて見ていくと、1位の東京23区の中では世田谷区が17件で最多でした。また、2位の札幌市内では南区が12件で最多でした。3位の横浜市内では青葉区が13件で最多でした。

「麻雀あり」の施設は、「みんなの介護」掲載5万件あまりのうち、まだ1300件ほどと決して多くはありません。しかし、利用者からのニーズは大きく、これから導入が急速に進む可能性があります。

老人ホームでの暮らしにおいて、趣味・余暇の充実はQOLと深く関わります。施設選びの際に確認しておくと、入居後の暮らしの満足度が高まります。

■老人ホームへの入居検討にあたっては見学を

「麻雀あり」の施設といっても、電動の麻雀卓を備えた施設もあれば、簡易的なもののみの施設もあります。

また、老人ホーム選びにおいては、環境や設備はもちろん、スタッフの人柄や医療のケア体制の充実など、実際に確認して納得した上で選択することが大切です。老人ホーム入居にあたっては、ぜひ一度、施設見学を検討されてみてはいかがでしょうか。

データ出典:全国の「麻雀がある」老人ホーム・介護施設一覧|みんなの介護

https://www.minnanokaigo.com/search/mah-jong/

テキスト版、「麻雀がある」老人ホームが多い地域ランキング

1位:東京23区/98件

2位:札幌市/69件

3位:横浜市/45件

4位:名古屋市/34件

5位:福岡市/33件

6位:大阪市/25件

7位:さいたま市/17件

8位:千葉市/16件

9位:広島市/14件

9位:川崎市/14件

11位:京都市/13件

11位:高崎市/13件

13位:旭川市/12件

13位:岐阜市/12件

13位:土浦市/12件

16位:松戸市/11件

16位:新潟市/11件

16位:前橋市/11件

16位:調布市/11件

16位:北九州市/11件

21位:町田市/10件

22位:三鷹市/9件

22位:相模原市/9件

24位:かすみがうら市/8件

24位:一宮市/8件

24位:堺市/8件

24位:市川市/8件

24位:松山市/8件

24位:水戸市/8件

24位:太田市/8件

24位:柏市/8件

24位:枚方市/8件

【調査概要】

- 調査実施日:2022年11月18日

- 調査対象サイト:「みんなの介護」https://www.minnanokaigo.com/

- 調査対象:「みんなの介護」に掲載している50,750件の介護施設

- 調査機関: みんなの介護(株式会社クーリエ)

- 算出方法:全国に所在する「麻雀がある」老人ホームの数を都道府県別に集計

※主要な老人ホーム検索サイトを対象に掲載施設数の調査を行った結果、みんなの介護がNo.1を獲得しました。

【掲載施設数No.1 調査概要】調査実施日:2022年10月24日

- 調査方法:自社(株式会社クーリエ)調べ

- 調査対象サイト:みんなの介護、LIFULL介護、探しっくす、オアシスナビ、シニアのあんしん相談室、MY介護の広場、有料老人ホーム情報館、いい介護

- 調査方法及び調査結果の詳細:調査対象サイトについて、調査期間中における各都道府県の施設掲載数(訪問介護事業所を除く)の積み上げ値を比較。各都道府県の施設掲載数については、調査対象サイトの都道府県のインデックスページに記載されている検索結果数について、実際の掲載数との整合性を確認の上、当該結果数の数値を採用。その結果、みんなの介護が掲載施設数でNo.1を獲得しました。

- 【株式会社クーリエについて 】

株式会社クーリエでは、「きちんとした情報があれば、人はもっと良い選択ができる」という考えのもと「確かな価値を多くの人へ」という企業理念を掲げ、デジタルプラットフォームビジネスを展開し、新たな価値創造を追求しています。

〈関連ウェブサイト〉

介護情報の総合ポータルサイト「みんなの介護」

https://www.minnanokaigo.com/

介護の人材採用メディア「みんなの介護求人」

https://job.minnanokaigo.com/

連載コンテンツ「みんなの介護ニュース」

https://www.minnanokaigo.com/news/

介護福祉⼠ 国家試験対策ツール「ケアスタディ」

https://job.minnanokaigo.com/carestudy/

介護スタッフ広場「みんなの介護コミュニティ」

https://job.minnanokaigo.com/community/

〈公式SNS〉

「みんなの介護」Facebookページ

https://www.facebook.com/minnanokaigo/

「みんなの介護」Twitter公式アカウント

https://twitter.com/minnanokaigo/

「みんなの介護」 Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/minnanokaigo/

「みんなの介護」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/minnanokaigo/

「みんなの介護求人」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCWaUESoZ1t_e29FciH5btKg

【会社概要】

株式会社クーリエ

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー17F

代表取締役 安田 大作

コーポレートサイト

https://www.courier.jpn.com/

2022/12/13

~介護施設のニーズに応えるアプリをパックにした5プランを提供~

ソフトバンクロボティクス株式会社(本社:東京都港区、 代表取締役社長 兼 CEO:冨澤 文秀)は、 人型ロボット「Pepper(ペッパー)」の介護施設向けの提供プランをリニューアルし、 本日より新たに5つのプランを公開しました。

超高齢社会における介護需要の高まりと人材の不足、コロナ禍での非接触サービスへのニーズの高まりなどを背景に、介護業界では、テクノロジーを活用した業務効率化とサービス品質向上の両立が求められています。

ニーズに合わせて選べる5つのパックプラン

Pepperはこれまで、ディスプレイと顔認証での個人判別やデータ蓄積機能を活用したロボアプリ「まいにちロボレク」や「まいにちロボリハ」などを通じて、介護施設利用者との日々のコミュニケーションや、レクリエーション、リハビリテーションをサポートし、施設職員の業務負荷軽減やサービス品質向上に貢献してきました。

このたび、Pepper利用施設からのフィードバックをもとに、プランをリニューアルし、介護施設のニーズに合わせて選べる5つのプランを公開しました。既存のアプリから、カスタム機能を除いた「まいにちロボレク ライト」を追加し、より気軽にPepperを導入いただけるプランも提供します。

介護施設向け提供プラン

Pepper 介護施設向けロボアプリ

「まいにちロボレク」:外部の画面に画像を映しながら全体レクリエーションや、顔認証をしてデータを蓄積しながら個人レクリエーションが可能なアプリ

「まいにちロボリハ」:顔認証から個人判別し言語系や上肢を動かすリハビリの実施が可能なアプリ

「まいにちロボレクライト」:通常のまいにちロボレクから個人を認証してカスタムする機能を除いたアプリ

* 「まいにちロボレク」「まいにちロボリハ」「まいにちロボレクライト」は株式会社ロゴス(本社:長野県、代表取締役:若林 秀幸)が提供する「Pepper」の介護施設向けアプリケーションです。

またこのたび、Pepperの介護施設向けモデルの販売代理店であるSOMPOケア株式会社が出展する西日本最大級の介護プロのための展示会「CareTEX大阪」(2022年11月30日(水)~12月2日(金)開催)でPepperの介護施設での活用事例とこのたび発表した介護施設向け提供プランを紹介します。

「CareTEX大阪」開催概要

開催日時: 2022年11月30日(水)~12月2日(金) 午前9時30分~午後5時(受付開始:午前9時)

会場 : インテックス大阪 (〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102)

ブース番号: 3-20

主催: ブティックス株式会社

入場料: 無料(以下のサイトより事前にお申し込みください。)

http://osaka.caretex.jp/

介護向けPepper公式ページ

https://www.softbankrobotics.com/jp/product/biz3/caregiver/

2022/12/5

離れて暮らす親とのコミュニケーション頻度に7割以上が満足する中

8割以上が「不安に感じることがある」

一方で「親が今日何をしているか知らない」人が6割以上

11月20日の「家族の日」を前に、 セコム株式会社(本社:東京都渋谷区、 社長:尾関一郎)は全国の30歳以上の男女400人を対象に「離れて暮らす親に関する意識調査」を実施しました。

その結果、 約5割が週に1日以上、 別居する親と連絡を取っていることが分かりました。 また、 8割以上の方が「別居している親について不安に感じることがある」と心配しながらも、 「別居している親が今日何をしているか」「親の日課やスケジュール」を知らない方が6割を超えることが明らかになりました。

なお、 本調査結果を踏まえたセコムIS研究所の研究員・濱田宏彰の分析とコメントも掲載しています。

◆全ての調査結果は以下のURLからダウンロードできます。 ぜひ、 ご活用ください。

URL: https://www.secom.co.jp/corporate/release/2022/pdf_DL/nr_20221116.pdf

- サマリ1. 親との連絡「週に1日以上」が約5割、 7割以上がコミュニケーション頻度に満足

●離れて暮らす親との連絡頻度は「週に1日以上」の人が47.3%、 連絡手段は1位「電話」(69.5%)、 2位「直接会って話す」(46.8%)、 3位「アプリを使ったメッセージ」(35.6%)。

●離れて暮らす親とのコミュニケーション頻度について、 「直接会う」方法では74.3%、 「直接会う以外」の方法では84.3%人が満足していると判明。

- サマリ2. 離れて暮らす親に不安がある人は84.7%も、 6割は日々の様子を把握してない

●離れて暮らす親に何かしらの不安がある人は84.7%で、 その内容は1位「転倒などの怪我」(43.3%)、 2位「認知機能の低下」(41.0%)、 3位「感染症」(33.5%)。 また、 「特殊詐欺」(26.5%)など近年増加している犯罪被害への不安も抱えている。

●一方で、 61.8%が「親が今日何をしているか」、 60.5%が「親の交友関係」を把握していないと回答し、 離れた親の日常を知ることができていない実態も明らかになった。

- サマリ3. 「親が電話に出ないと不安」は64.5%も、 安否確認の手段があるのは5割以下

●「離れて暮らす親に電話をかけてもつながらない場合不安な気持ちになる」と回答した人は64.5%。 しかしその際に安否確認を行う方法がない人が53.0%と約半数。

●親に直接会うためにかかる時間の平均は115.5分と、 物理的に遠方の人も多数いる状況。

調査概要

■実施時期:2022年10月14日(金)~ 10月17日(月)■調査手法:インターネット調査

■調査対象:全国の30歳~69歳の男女で、 ご自身の親(70歳以上)と離れて暮らしている400人(性年代均等回収)

■調査機関:セコム株式会社調べ【実務委託先:楽天インサイト】★構成比(%)は小数第2位以下を四捨五入しているため、 合計が100%にならない場合があります。

- <商品紹介> ホームセキュリティに月額100円プラスで始められる安否確認サービス

- <解説> 日々の不安を払拭する、 親とのコミュニケーション方法

サマリ1. 親との連絡「週1日以上」が約5割、 7割以上がコミュニケーション頻度に満足

■離れて暮らす親との連絡手段は電話が最多で69.5%

連絡頻度は「週に1日以上」の人が47.3%【図1】、 連絡手段は1位「電話」(69.5%)、 2位「直接会って話す」(46.8%)、 3位「アプリを使ったメッセージ」(35.6%)となりました【図2】。

一方、 「直接会って話す」頻度を聞いてみると、 電話等のコミュニケーションよりも減少し、 「週に1日以上」の人は25.0%【図3】という結果になりました。 昨今の新型コロナウイルスによる影響も顕著に表れ、 「コロナ前と比較して親と直接会う頻度が減った」という人は35.8%で、 約3人に1人以上いることが明らかになりました【図4】。

■7割以上の人が離れて暮らす親とのコミュニケーション頻度に満足している

このように社会環境の変化も影響し、 離れて暮らす親との距離が広がってしまったようにも見えますが、 直接会うコミュニケーションと直接会う以外のコミュニケーションそれぞれの満足度を聞いたところ、 「直接会うコミュニケーション頻度に満足している」が74.3%【図5-1】、 「直接会う以外のコミュニケーション頻度に満足している」が84.3%【図5-2】と一定数の人が満足できていることが分かりました(それぞれ「満足している」「やや満足している」の合計)。

一方、 親と直接会う頻度に満足できていない人にその理由を聞いてみると、 コロナ禍や物理的な距離の遠さなどで「もっと会いたいが難しい」と感じている人もいる結果となりました【図6】。

[図6]親と直接会うコミュニケーション頻度に満足できない理由(自由回答結果を一部抜粋)

•コロナの影響で頻度が減少したため(男性 40代)

•遠くてなかなか会う機会がないため(男性 30代)

•遠方で自分が働いているのでなかなか帰省できないため(女性 60代)

•コロナ感染リスクのことをお互い気遣って、 頻繁に会うことができないため(女性 40代)

サマリ2. 離れて暮らす親に不安がある人は84.7%も、 6割は日々の様子を把握してない

■親の暮らしへの不安は「転倒などの怪我」「認知機能の低下」などの健康面が上位に

前述の通り、 コミュニケーション頻度に不満を持つ人は少ないことが分かりましたが、 別居している親の暮らしについて、 84.7%の人が何かしら不安に感じていると回答しました【図7】。 コミュニケーション頻度の満足度にかかわらず、 不安を持つ人が多いことが判明しました。

具体的な不安のトップ3は、 1位「転倒などの怪我」(43.3%)、 2位「認知機能の低下」(41.0%)、 3位「新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症」(33.5%)で、 いずれも健康面における不安となりました。 他にも「オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺」といった、 近年増加している詐欺被害への不安も上位に上りました【図8】。

■親の交友関係を把握している人も6割とコミュニケーションの難しさが浮き彫りに

別居している親に関して8割超が不安を感じていることが分かりましたが、 親が今日何をしているか把握しているか聞くと、 「把握している」(「正確に把握している」「ほぼ把握している」の合計)と答えたのはわずか38.3%で【図9-1】で、 交友関係を把握しているかという設問でも、 「把握している」のは39.5%にとどまっています【図9-2】。 いずれの設問でも把握できていない人が6割を超え、 別居している親とのコミュニケーションの難しさがうかがえる結果となりました。

■親と電話がつながらない場合の安否確認は、 自分や親戚などの身近な人に頼る手段が上位

離れて暮らす親に電話をかけてもつながらない場合、 不安な気持ちになるかと聞くと、 6割以上の人が「不安な気持ちになる」(「不安な気持ちになると思う」「やや不安な気持ちになると思う」の合計)と回答しました【図10】。 その一方で、 電話がつながらない場合の安否確認手段が「ある」と回答したのは47.0%と半数以下にとどまりました【図11】。 不安な気持ちは抱えつつも、 実際に確認する方法がない方が多数いることがうかがえます。

連絡手段がある人の具体的な方法は「直接様子を見に行く」(57.4%)が最も多く、 次いで「近隣の親戚やご近所に確認してもらう」(44.1%)となりました【図12】。

■安否確認の手段トップは「直接様子を見に行く」も、 親に会うまでの平均時間は約2時間

離れて暮らす親と電話がつながらない時の安否確認手段として最も多く挙げられたのは「直接様子を見に行く」でしたが、 本調査回答者の「別居している親に会うまでの移動時間」を見てみると、 平均115.5分となり、 約2時間かかることが分かりました【図13】。

「直接様子を見に行く」という手段を取った場合、 不安を感じてから実際に安否確認が取れるまでにはかなりの時間を要してしまうことが読み取れます。

<商品紹介> ホームセキュリティに 月額100円プラスで始められる安否確認サービス

■見守りサービスを選ぶとき重視することは「価格」「サービス内容」、 一方で利用率は2割に満たず

離れて暮らす親のために見守りサービスを利用すると仮定し、 サービスを選ぶ上で重視することを聞きました。 上位に挙がったのは「価格」(50.0%)「サービス内容」(33.8%)でしたが、 「有事の際の対応速度」(31.3%)や「対応時の手厚さ」(29.0%)も3割前後と検討材料になることが分かりました【図14】。

一方、 現状で何らかの見守りサービスを利用している人は2割未満にとどまり(16.0%)、 導入に至っている人が少ないことが判明しました【図15】。

さらに、 今後使ってみたい見守りサービスを聞くと、 「家電の使用状態から親の活動状況を知らせるサービス」(12.3%)や「持ち運べる緊急ボタンによる通報サービス」(10.3%)などが人気を集めました。 別居している親を思う子にとって、 親の身の回りで異変が起きたとき、 すぐに知らせてくれるサービスへのニーズの高さが読み取れます【図16】。

■もしもに備える、 セコムの「安否みまもりサービス」

「セコム・ホームセキュリティ」のオプションサービスで、 離れて暮らすご家族が、 防犯センサーを設置したご実家の様子を専用アプリで確認できるサービスです。 アプリからセコムへ駆け付けを要請できるほか、 センサーが一定時間人の動きを検知しない時はセコムが駆け付けます。 オプションの「温湿度センサー」を設置してご実家の温度・湿度を確認することも可能です。

<料金>

・「セコム・ホームセキュリティ」6,900円/月(税込7,590円/月)

・「安否みまもりサービス」利用料 100円/月(税込110円/月)

・安否確認要請による駆け付け料金 10,000円/回(税込11,000円/回)

・「温湿度センサー」レンタル料 500円/月(税込550円/月) ※オプション

<サービス詳細>

https://www.secom.co.jp/homesecurity/plan/senior/anpimimamori.html

<解説> セコムIS研究所 研究員・濱田に聞く「日々の不安を払拭する、 親とのコミュニケーション方法」

(今回の調査結果について、 セコムIS研究所の研究員・濱田宏彰が対策を紹介します)

■スマートフォンの普及でコミュニケーション方法も変化

離れて暮らす親の生活において何かしらの不安を感じている人を年代別に分析すると、 30代が75.0%で最も少なく60代が92.0%で最も多い結果となり、 年代が上がるほど不安を感じている人の割合が増加する傾向にあることが明らかになりました。

具体的な不安の内容では、 「転倒などの怪我」(43.3%)と「認知機能の低下」(41.0%)が4割を超えて上位となり、 年代別に見てもそれぞれ3~5割の人が不安を感じていることから、 世代を問わず共通する不安要素であると考えられます。

親との連絡手段は、 40~60代が「電話」を利用している人が最も多く6~8割におよぶ一方、 30代は「アプリを使ったメッセージ」(63.5%)の利用が最多となり、 スマートフォンの普及によるコミュニケーション方法の変化を読み取ることができます。

親の生活を不安に思う人が8割を超える一方で、 親の日々の予定や交友関係を把握している人は4割にも満たない結果となりました。 不安を払拭するには親子双方にとって負担にならない頻度・方法で継続的にコミュニケーションがとれる環境を構築しておくことが大切です。 例えば、 メッセージアプリで「おはよう」「おやすみ」といった簡単な挨拶を日課にするほか、 短時間でも良いので定期的に電話をするなど、 できることから習慣化していきましょう。

最近ではスマートフォンを使いこなすご高齢者もいますので、 親御さんがSNSを利用している場合は、 その発信情報や頻度から安否を確認することも一つの方法です。 SNSによる交流は社会とのつながりを感じる機会にもなり得るので、 親御さんのメンタルヘルスにも良い影響があるとされています。

■多彩になった見守りサービス、 選択肢が豊富に

親と電話がつながらない場合の安否確認手段がある人は47.0%と半数にも満たないことが分かりましたが、 遠方ですぐに会いに行けないという方は、 親御さんの近くに住む親戚や近所の方に確認してもらうと良いでしょう。 もしもに備えて連絡先を控えておくほか、 親御さんと近所の方が日頃から挨拶を交わすなど良好な関係が構築されていると安心です。

日々のコミュニケーションに加えて、 専門の見守りサービスを利用することも不安を払拭する方法の一つです。 最近では、 親御さんの自宅に訪問や駆け付けをしてくれるサービスや、 家電の使用状態から間接的に活動状況を確認できるサービスなど選択肢が豊富になりました。

本調査では、 サービスを選ぶ上で重視することとして「価格」(50.0%)が1位となりましたが、 サービス内容や品質、 万一の時のサポート体制等も考慮の上、 信頼できるサービスを利用することが重要です。

仕事をしている割合が高い子世代にとって離れて暮らす親御さんを常に気に掛けるのは難しいと言えますが、 本人の意向や健康レベルを考慮したコミュニケーションや見守りサービスを活用することで、 親も子もより安心できる状態にしましょう。

セコムIS研究所

リスクマネジメントグループ 研究員・濱田宏彰

シニアリスクコンサルタント/防犯設備士/防災士/日本市民安全学会常任理事

2023/1/10

~「コロナ前より健康気にする」人は55%で、3年連続5割超。ストレス、女性関連市場が拡大~

株式会社インテージ(本社:東京都千代田区、 代表取締役社長:檜垣 歩、 以下インテージ)は、 生活者14万人へのアンケート調査からセルフヘルスケア(生活者の健康消費・活動)に関わる市場実態をまとめた『健康食品・サプリメント+ヘルスケアフーズ+セルフヘルスケア市場実態把握レポート2022年度版』(以下『健食サプリ・ヘルスケアフーズレポート2022』)を12月12日に発刊します。

市場全体の把握、 商品・サービスの企画、 ニーズボリュームの確認、 販売チャネル選定など、 幅広い目的に活用いただける本レポートより、 最新の市場動向の一部をご紹介します。

■健康食品・サプリメント市場動向

- 2022年度の日本の健康食品・サプリメント市場規模(弊社推計)は1兆3,729億円で、対前年±0%の横ばい。同利用者数(弊社推計)は5,048万人で、対前年2.0%減少した。また、1人当たり平均購入金額は27,195円で、対前年2.0%増加した

- 性年代別にみると、1人当たり平均購入金額で、「男性」が対前年1.7%、「女性」が2.2%増加した。特に「男性20代」が対前年38.3%、「女性20代」が対前年20.2%と急増した。さらに「男性60代」で対前年10.6%、「女性70代」で対前年7.1%、「女性15~19歳」で対前年6.5%増加している

- ヘルスベネフィット別に顕在市場規模をみると、「健康維持・増進」がトップ。以下、上位は「美肌・肌ケア」、「栄養バランス」、「疲労回復」、「関節の健康」となった。対前年の動きをみると、ストレス関連や女性関連の市場の拡大が目立った(ストレス関連:「更年期障害対策」、「不眠・睡眠障害対策」、「抗ストレス・ストレス対策」。女性関連:「更年期障害対策」、「生理痛・生理不順対策」、「妊娠期の母体・胎児の健康」、「むくみ対策」、「授乳期の母親・乳児の健康」。いずれも対前年10%以上増加で、増加率の大きい順) ※弊社規定のヘルスベネフィット47種類中

■コロナ禍のセルフヘルスケア意識・行動への影響

- コロナ禍も3年目となるが、コロナによる生活者のセルフヘルスケアへの意識変化は続いている。2022年度も過去2年とほぼ変わらず、健康に関心がある生活者の半数以上が、コロナの流行やそれに伴う行動様式の変化により、健康に関わることで「以前よりも気にするようになったことや、新たに気にするようになったことがある」と回答している(図1)

- 健康に関心がある生活者において「コロナ以降支出が増えたもの」上位は、「医療雑貨(マスク等)」、「生鮮食品」、「一般的な食品・飲料(トクホや機能性表示含む)」、「健康食品・サプリメント(トクホや機能性表示含む)」、「軽い運動」。一方で「今後も、または今後、支出が増えそうなもの」上位は、「生鮮食品」、「一般的な食品・飲料(同上)」、「医療雑貨(同上)」、「健康食品・サプリメント」、「軽い運動」となっている。「コロナ以降支出が増えたもの」と「今後も、または今後、支出が増えそうなもの」を比べると、「医療雑貨(同上)」へのニーズは勢いを減じる一方、生鮮食品や一般食品による普段の食生活のなかでのケアニーズの高まりが見込まれる(図2)

(図1) コロナにより、健康について「以前より/新たに気にするようになったこと」がある人

(図2) 「コロナ後支出が増えたもの」と「今後支出が増えそうなもの」(後者の上位10品目)

■健食サプリ・ヘルスケアフーズレポート2022概要

2012年度に発刊を始めた本レポートは、漸次発展しつつ今年度で11年目となり、延べ340社以上に提供実績があります。今年度は、生活者14万人以上に対する大規模サンプリング調査を行い、「健康食品・サプリメント市場」「ヘルスケアフーズ市場」「セルフヘルスケア市場」の3つの市場で、市場規模推計や商品・サービス利用者の分析結果をサマリーレポートにまとめました。最新のセルフヘルスケア市場の実態把握を通じて、皆さまの課題解決やビジネス拡大の一助となれば幸いです。

レポートのサンプルは以下URLからご覧いただけます。アウトプットイメージや内容の確認にご利用ください。

URL: https://www.intage.co.jp/information/healthcare2022.html

調査・分析概要

調査分析の対象(ヘルスベネフィット/原料について)

■市場動向に関するセミナーのご案内

2023年1月11日(水)(於:東京ビッグサイト)、RX Japan社主催の美容・健康食品EXPOにて、

『健食サプリ・ヘルスケアフーズレポート2022』の内容の一部をご説明させていただきます。当該セミナーは事前申し込み制となっております。以下のホームページをご確認ください。

https://biz.q-pass.jp/f/6362/cosme_seminar_tokyo2023/seminar_register?co=INB-S1news#seminar53348

———————————————–

【株式会社インテージ】 https://www.intage.co.jp/

株式会社インテージは1960年に創業。世界11の国と地域に拠点を持ちマーケティングリサーチ/インサイト事業でアジアNo.1*のインテージグループを牽引し、国内外の企業・団体のマーケティング活動をトータルサポートしています。

「生活者理解の深化」と「データ活用の高度化」により顧客ビジネスの未来創造を支え、「Create Consumer-centric Values ~お客様企業のマーケティングに寄り添い、共に生活者の幸せを実現する」という事業ビジョンの実現を目指しています。

* 「ESOMAR’s Global Top-50 Insights Companies 2022」に基づく(グループ連結売上高ベース)

———————————————–

【本件に関するお問い合わせ先】

■株式会社インテージ セルフヘルスケア・マーケティング担当

Mail:shc-marketing@intage.com

【報道機関からのお問い合わせ先】

■株式会社インテージ 広報担当 担当:下河原(しもがわら)/依田(よだ)

TEL:03-5294-6000

サイト「お問い合わせフォーム」

https://www.intage.co.jp/contact/

2023/2/16

リクシス、シニアのスマホ習慣に関する意識調査結果を無料公開

株式会社リクシス(本社:東京都港区、 代表取締役社長:佐々木裕子、 以下リクシス)は、 2023年2月1日、 シニアが習慣化したと捉えているスマホ機能に関する調査結果を無料で公開することを発表しました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

●『シニアのスマホ習慣に関する意識調査』

ダウンロードURL:https://form.k3r.jp/lyxis/wpdl152302

――――――――――――――――――――――――――――――――――

本調査は2022年11月4日~11月9日に60代以上のシニア男女426人に「スマホ利用で習慣化した機能」についてインターネットアンケート調査を実施しました。シニアにとっても生活必需品となったスマホ。シニアは様々な機能・アプリを利用し始めているようです。

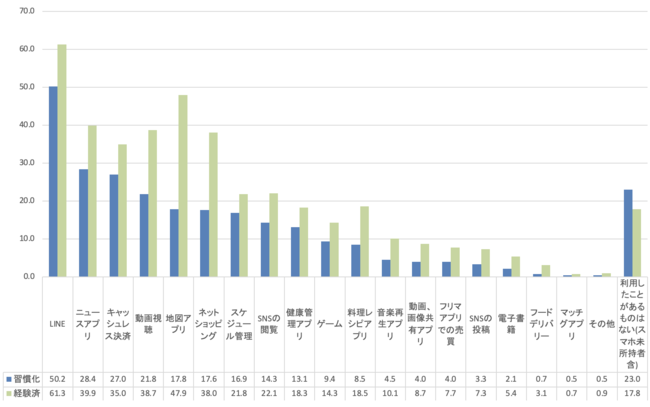

今回の調査で「LINE」は二人に一人が習慣化したと回答しており、続いて「ニュースアプリ(28.4%)」「キャッシュレス決済(27.0%)」「動画視聴(21.8%)」についてシニアが習慣化したと回答しました。

加えて、習慣化したそれぞれのスマホ機能・アプリについて性別や年代、自由に使えるお金や職業などシニアの属性別に分析を行いました。

男性は「自由に使えるお金が一ヶ月に1万円以上」か「1万円未満」という点が一つの大きな境界になっている傾向が見られました。

一方女性は、フルタイムでも無職でもない「週4日以下」で就業している層にスマホ機能・アプリが習慣化している傾向があることがわかりました。

スマホを介したシニアへのサービス訴求を考える上で、本調査を今後のビジネスに是非ご活用ください。

●このホワイトペーパーでわかること

シニアで習慣化したスマホの機能・アプリ

属性別シニアのスマホ習慣

属性から見えるシニアのスマホ習慣のポイント

<シニアのスマホ習慣>

総務省の調査でもシニアのスマホ所有率は年々上昇していることが明らかとなっていますが、スマホで利用できる様々な機能・アプリについてシニアの中ではどのくらい習慣化したのでしょうか。シニアが習慣化したと回答したスマホ機能・アプリに対してリクシスでは、性別、年代別、一ヶ月に自由に使えるお金、職業別といった視点から属性ごとの傾向が見られるかを集計してみました。

スマホ機能・アプリのうち、ここ数年で利用したことがある「経験済」の機能やアプリについて複数回答で聞いたところ、「LINE」は61.3%と半数以上のシニアが経験済でした。続いて「地図アプリ(47.9%)」「ニュースアプリ(39.9%)」「動画視聴(38.7%)」「ネットショッピング(38.0%)」「キャッシュレス決済(35.0%)」の順となっていました。

利用経験があるもののうち習慣化したもので聞いてみると「LINE」が50.2%と約半数のシニアの習慣になっていた。続いて「ニュースアプリ(28.4%)」「キャッシュレス決済(27.0%)」「動画視聴(21.8%)」「ネットショッピング(17.6%)」となっており、「地図アプリ」と「ネットショッピング」は「経験済」と「習慣化」に乖離があることがわかりました。

属性別の分析では、男性は70代以上で、無職やフルタイムではない人ほどスマホ利用の習慣化がされていない傾向がありました。男性にとっては仕事やなんらかの活動など、社会的な役割や繋がりの中で実働していることの有無がスマホ習慣の境界になっていることが見えてきました。男性にアプローチする際は、こうした社会的な役割や繋がり、活動と結びつけて訴求していくことでスマホ機能やアプリのサービスが習慣化する可能性があるようです。この他、様々な属性別の分析を行っております。

シニアが今後どのようなライフスタイルを望んでいるのか、様々な視点からの調査が必要になってくるでしょう。一つの塊としてはもはや捉えられないシニア市場です。開拓を進めて行く上で今回の調査が少しでもお役に立てば幸いです。

【調査の概要】

・調査手法:インターネット調査

・調査期間:2022年11月4日~11月9日

・調査対象:全国60代以上の男女426名

(※426名にはスマホ未所持者76名を含む)

【株式会社リクシスについて】

「超高齢化時代に、『すべての人の物語』が輝く世界を。」をビジョンに掲げ、仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」の提供、企業のシニア市場進出、シニア市場での事業創造を支援しています。

詳細は https://www.lyxis.com/ をご覧ください。

お問い合わせ先:

シニアビジネス創造支援事業:research@lyxis.com

シニアビジネス創造支援事業について:https://www.lyxis.com/service/#research

2023/2/16

The Support Tech Companyとして顧客サポート支援のソリューションを開発・提供するモビルス株式会社(本社:東京都港区、 代表取締役社長:石井智宏、 以下:モビルス)と、 研究開発型ウェブコンサルティング事業を展開する株式会社ペンシル(本社:福岡市中央区、 代表取締役社長:倉橋美佳、 以下:ペンシル)は、 共同で若年層からシニア層までを対象とした、 電話などの通信手段を含むSNS利用動向とLINE公式アカウントに関する意識調査を実施しました。

■ 背景・目的

若年層だけでなくシニア層でも利用が拡大しているスマートフォンですが、60歳代でもその所有率は9割を超えるという調査結果もあり、LINEに代表されるTwitter、Instagram、TikTokなどの SNS利用も年代に関係なく情報収集や家族との連絡手段として国民生活に定着していると考えられます。

そこで、このたびモビルスとペンシルは共同で、コミュニケーションツールとしての各種SNSの利用動向と、代表的なSNSとなっているLINE公式アカウントに関する情報について、シニア層を含む20歳代から70歳代までの幅広い年代の動向を調査すべく、アンケートを実施しました。

また、これまでもモビルスでは複数の調査を行ってきましたが、過去実施した調査ではシニア層の動向については「60歳以上」のカテゴリとしてしか把握することができませんでした。そこでこの度若年層とシニア層など年代ごとの動向をより詳細に把握するために、シニア層にむけた調査実施に強みをもつペンシルと初めて共同調査を行いました。これにより、「20歳代」「30歳代」「40歳代」「50歳代」「60歳代」「70歳以上」の6世代に分けたより詳細な動向調査が可能となりました。

■調査項目

1)アンケート回答者の属性

・10歳刻みの回答者数

・回答者の性別分布

2)普段利用するSNS・通信手段

・年代別の各種SNS・通信手段利用割合

3)SNS・通信手段利用理由

・LINE

・Twitter

・Instagram

・Facebook

・TikTok

・YouTube

・固定電話・携帯電話

4)LINE公式アカウント

・公式アカウント登録数

・公式アカウントジャンル

・アカウントTOP10

・公式アカウント利用理由

・問い合わせ方法

・欲しい情報

・LINEの問い合わせ・相談利用

・問い合わせ利用したくない理由

・追加して欲しいサービス

■調査結果の抜粋

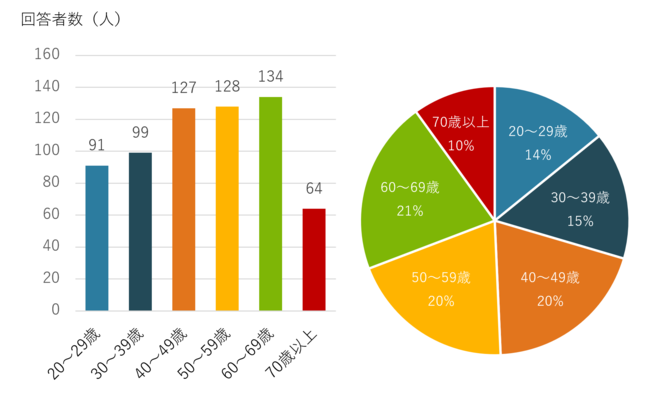

10歳刻みの回答者数

・10歳刻みの年齢分布は、概ね均一な比率となっているが、70歳以上は回答者が減る。

・若年層に比べ、年齢が高くなるほどITリテラシーが不足するためインターネット利用者が減り、回答者も減少すると思われる。

年代別の各種SNS利用割合

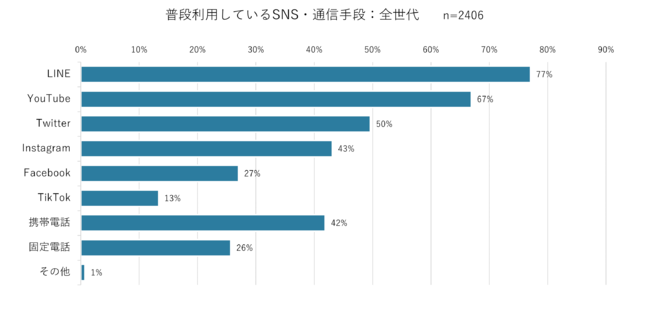

・普段利用している通信手段は、全世代においてLINEがトップ。

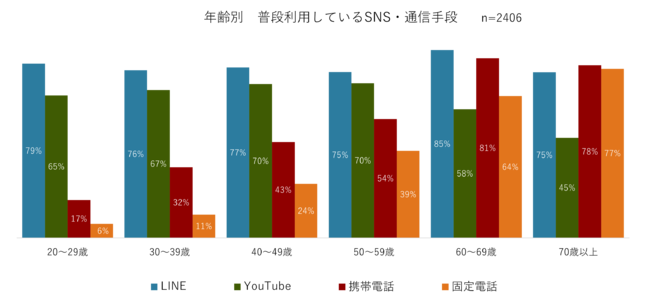

・年代を問わずLINEとYouTubeは高い頻度で利用されているが、それ以外のSNSは若年層ほど利用頻度が高い。

・携帯電話/固定電話は、高齢になるほど段階的に利用者が増える。

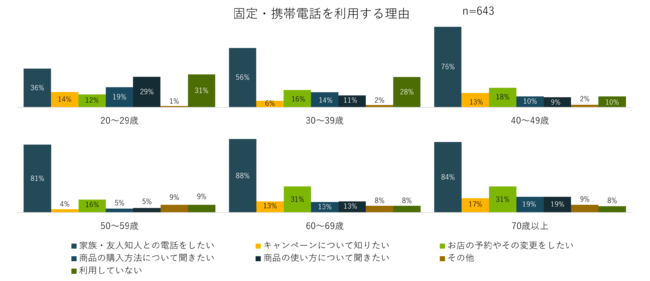

固定電話・携帯電話

年代別に見ると高齢になるほど利用率が高くなり、SNSとは逆の傾向が見られる。

シニア層ではお店の予約などの連絡手段として電話が多用されており、70歳以降は商品の購入や使い方などの問い合わせ電話も増え、コンタクトセンターの対応は欠かせない。

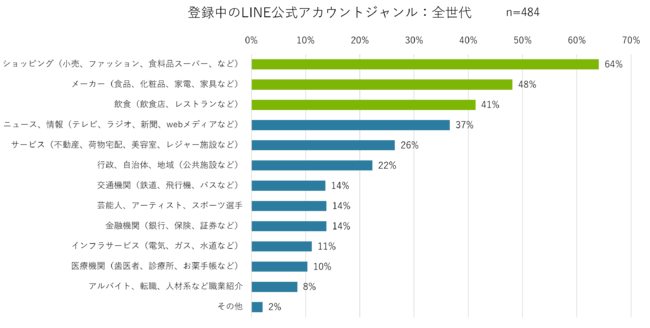

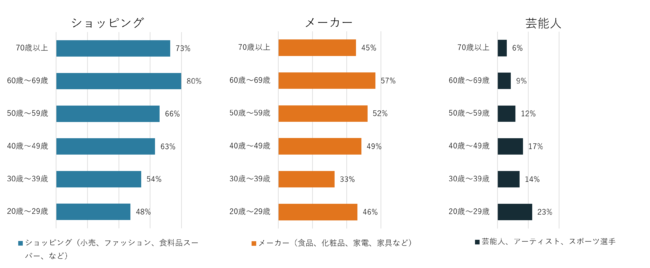

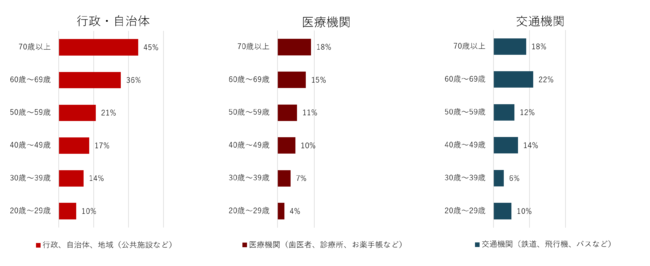

LINE公式アカウントジャンル

「ショッピング」は各年代で最も割合が高く、60歳代までは年代に比例し割合が大きくなっている。

20歳代は「ショッピング」以外にも「飲食」「メーカー」が近値となり、登録先が分散傾向にある。

「行政・自治体・地域」「医療機関」はシニア層で登録が拡大しており、健康やコロナワクチン接種などの情報に敏感なことが想定される。

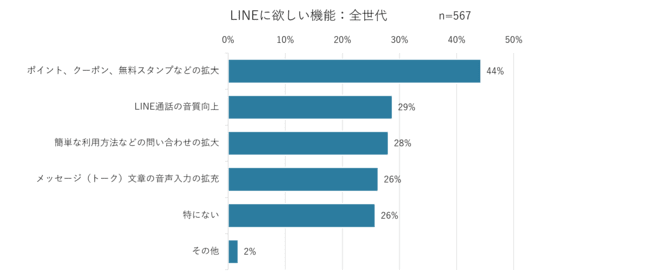

LINEに追加して欲しいサービス

「ポイント、クーポン、無料スタンプの拡大」が最も多くなった。お得な情報や無料スタンプなどの更なる拡大が求められている。

「問い合わせ」についても約3割がサービスの充実を望んでいる。

■調査サマリ

利用率トップのLINEただし50歳以上/未満で利用方法の傾向に差

LINEは全世代で利用率トップとなった。そのなかでも60歳代85%、70歳以上75%の利用率は注目すべき点である。しかしその使い方は年代により違いがあり、とくに商品の使い方の問い合わせでLINEを利用することについては、50歳以上と50歳未満ではその割合は大きく異なる結果となった。

「固定・携帯電話利用」と料金プラン

20歳代は電話を「利用していない」との回答が約3割あるが、この年代はLINE電話など無料アプリを電話として多用している可能性がある。また、シニア層は携帯会社の通話定額サービスなどもあり、このような結果となっている可能性もある。

LINE公式アカウントでは「クーポン・割引情報」が必須

LINE公式アカウントで欲しい情報としては、「クーポンや割引情報」が全ての年代で高い割合を示し、最も欲しい情報という結果が出ている。これは企業のLINE公式アカウントで外せないコンテンツとなりそうだ。

LINEを質問・相談に活用するには、どの年代にもわかりやすいUI/UXが必要

シニア層はLINE公式アカウントから情報収集を目的としている可能性が高い。また、若年層では何らかの手続きに利用した方も一定数いるが、「質問の仕方が分からない」との回答もあり、質問や相談窓口としての利用のためには、どの年代にもわかりやすいUI/UXが求められるようだ。

■調査結果全文ダウンロード

調査結果全文はこちらからダウンロード可能です。

【Mobilus SupportTech Lab】

https://mobilus.co.jp/lab/report/mobilus-pencil-snssurvey/

■調査概要

調査目的:年齢別SNSアプリ利用状況の把握、LINE公式アカウントの実態調査

調査対象:643名(全国の20歳代~70歳代(男性339名(53%)、女性304名(47%))

調査期間:2022年9月22日~10月6日

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査主体:モビルス株式会社、株式会社ペンシル

■株式会社ペンシルについて

株式会社ペンシルは、企業のウェブ戦略を成功に導く研究開発型のウェブコンサルティング専門会社です。独自の視点から実験や研究を重ね、研究結果によるノウハウをもとにクライアント企業のウェブサイトを分析し、ウェブからの売上や成約をアップさせるためのコンサルティングを実施しています。ウェブサイトの目的と目標を明確にするコンセプトワークから、アクセス分析、マーケティング、競合調査、企画提案、ウェブサイト制作など、ウェブサイトの入口から出口までを総合的に支援しています。ペンシルは「インターネットの力で世界のビジネスを革新する」を企業理念に掲げ、常に新しいインターネットの可能性に向けて挑戦を続けています。

会社名:株式会社ペンシル

所在地:福岡市中央区天神1-10-20 天神ビジネスセンター15F

拠 点:福岡/東京/台湾/ベトナム/PIC(天神・愛宕・壱岐)

代表者:代表取締役社長CEO 倉橋 美佳

設 立:1995年2月10日

URL:https://www.pencil.co.jp

【モビルス株式会社について】

モビルスは、テクノロジーでサポートを新しくするThe SupportTech Companyです。企業のコンタクトセンターや自治体向けに、AIチャットボット(自動応答)と有人応答によるシームレスなチャットサポートを実現するチャットシステム「MOBI AGENT(モビエージェント)」や、チャットボット「MOBI BOT(モビボット)」、AI電話自答応答システム「MOBI VOICE(モビボイス)」、LINE公式アカウントに対応したセグメント情報配信システム「MOBI CAST(モビキャスト)」、問い合わせ導線を一元化しガイダンスとフローをビジュアル化する「Visual IVR」をはじめとした、カスタマーサポート支援のソリューション開発を行っています。モビシリーズは400社以上に導入実績があり(2022年2月時点)、5年連続でチャットボット市場売上シェア1位※を獲得しました。

また、LINEが提供する各種法人向けサービスの拡販および機能追加・改善をより積極的に推進することを目的に導入された「LINE Biz Partner Program」において、「Technology Partner」、「Planning Partner」「Govtech Partner」に認定、「Customer Care」のバッジを取得しています。

※「ITR Market View:ビジネスチャット市場2022」

■Mobilus SupportTech Labについて

モビルスが、顧客サポートを進化させるテクノロジー「SupportTech(サポートテック)」の調査や普及を目的として設立したラボです。「Mobilus SupportTech Lab」では、テクノロジーによる顧客サポート現場の課題解決、変革を促すための活動に取り組んでいきます。具体的には、調査レポートやカオスマップの発表、オウンドメディアにおける情報発信、セミナーの主催・共催、登壇、実証実験を通した研究開発などを実施しています。

<プレスリリース>https://mobilus.co.jp/press-release/24252

<オウンドメディア>https://mobilus.co.jp/lab/

会社名:モビルス株式会社

代表者:石井智宏

所在地:東京都港区芝浦一丁目1番1号 浜松町ビルディング15階

設立:2011年9月

上場市場:東京証券取引所 グロース(証券コード:4370)

事業内容:コンタクトセンター向けSaaSプロダクト(モビシリーズ)などのCXソリューションの提供

公式HP:https://mobilus.co.jp/

IR情報:https://mobilus.co.jp/ir

* 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

2023/3/26

神奈川県(ビジネスアクセラレーターかながわ)×eiicon company「BAK NEW NORMAL PROJECT 2022」大企業提示テーマ型採択による共創。

eiicon company(所在地:東京都港区南青山、 代表:中村 亜由子)は、 2023年3月14日(火)より、 神奈川県と運営する「BAK NEW NORMAL PROJECT 2022 大企業提示テーマ型(以下、 本プログラム)」にて、 株式会社マクニカ(本社所在地:横浜市港北区、 以下 マクニカ)により採択された、 ユカイ工学株式会社(本社所在地:東京都新宿区、 以下ユカイ工学)および、 県内2か所の介護付有料老人ホーム「聖隷藤沢ウェルフェアタウン」(藤沢市)「ヴィンテージ・ヴィラ横浜」(横浜市旭区)とともに、 ロボット×センサーで『住宅型老人ホームの入居者の自立を促し、 スタッフの業務環境を改善する』実証事業を開始することをお知らせします。

https://bak.eiicon.net/newnormal/

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームAUBA(アウバ)を運営するeiicon companyは、昨年度に続き「ビジネスアクセラレーターかながわ(以下、BAK:バク)」の今年度業務を神奈川県より受託。

その一環として実施する、コロナ禍で顕在化した課題の解決に取り組むプログラム「BAK NEW NORMAL PROJECT 2022」の企画・設計・運用からPR戦略まで、運営全般を強力にサポートしております。

■本実証の概要

ユカイ工学の使い手に優しいインターフェースを搭載したロボット「BOCCO emo(ボッコエモ)」※と、マクニカが有する空気質センシング技術「AiryQonnect(エアリーコネクト)」※を連携させ、介護施設の入居者やスタッフが施設内の状況を把握できるようにし、安心で便利な居室環境の実現に向けた実証を行います。

10名が入居する各居室にロボットとセンサーを設置し、居室内の環境をセンサーでモニタリングするとともに、ロボットから入居者に服薬や室温管理・換気、水分摂取などの声掛けを行います。居室の温度・湿度などを可視化し、スタッフが室内環境を把握できることにより、入居者自身の自律的な生活への貢献、スタッフの業務負担軽減の可能性を検証します。

※BOCCO emo:高齢者でも簡単に音声操作ができ、使い手に優しいコミュニケーションロボット

https://www.bocco.me/

※ AiryQonnect:温湿度、CO2、TVOCガス、PM2.5など空気環境を計測できる空気質センサー

https://www.macnica.co.jp/go/airyqonnect.html

| プロジェクト名: 「ロボット×センサーで『 採択社:株式会社マクニカ(横浜市港北区) https://www.macnica.co.jp/ 参画パートナー:ユカイ工学株式会社(東京都新宿区) https://www.ux-xu.com/ 募集テーマ:空気質・ |

□実証場所

介護付有料老人ホーム「聖隷藤沢ウェルフェアタウン」(藤沢市)

同「ヴィンテージ・ヴィラ横浜」(横浜市旭区)

□実証期間

2023年3月14日~4月下旬

■今後の展望

本実証を含む神奈川県BAK 今年度採択の12プロジェクトは、引き続きBAKの支援のもと、実証事業を経て事業化を目指しています。

■「ビジネスアクセラレーターかながわ(BAK)」について

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537611/bak01.html

神奈川県では、県内に拠点を持つパートナー企業と質の高いベンチャー企業による事業連携プロジェクトの創出と、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、パートナー企業・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等に参画いただく協議会「BAK」を主催しています(参加企業525社:2023年2月時点)。

BAKでは、企業が抱える課題や実現したいテーマに基づき、パートナー企業等とベンチャー企業のマッチングを行い、事業化に向けた支援を行っています。

今年度「BAK NEW NORMAL PROJECT 2022」では、各社の募集テーマに対し、合計225件の応募から、12件のアイデアを採択。現在引き続き、採択案件ごとにインキュベーション、実証事業に取り組んでいます。

■「BAK NEW NORMAL PROJECT 2022 大企業提示テーマ型」https://bak.eiicon.net/newnormal

□参考プレスリリース:

・2022年度の活動(神奈川県公式サイト): https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537611/bak01.html#bak2022

・【神奈川県 × eiicon company「BAK NEW NORMAL PROJECT 2022」:公募結果のお知らせ】

「大企業提示テーマ型」募集にて6プロジェクトを採択!(採択時プレスリリース:2022年10月19日)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000037194.html

■eiicon company 概要

eiicon companyは、「オープンイノベーション※」にチャレンジするすべての企業に対し、その取り組みを加速させる支援を実施しています。

1)「AUBA」: https://auba.eiicon.net/ 「価値ある出会いが未来を創る」をテーマに、オープンイノベーションのパートナーを探すことができる、ビジネスマッチングプラットフォーム。登録数26,000社。課題・事業成長に必要なリソースなど自社情報を登録、相互に発信し、企業の新たなつながりを実現します。

2)「TOMORUBA」: https://tomoruba.eiicon.net/ 事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信しています。

3)「SHABERUBA」: 「AUBA」が提供する、会員専用コミュニティ。バーチャルコワーキングスペースで会員同士の会話や商談、各種イベント参加やコミュニティ支援実施まで、オフラインでの活動をオンライン上で実現しています。

4)「event」: ビジネスパートナー企業との出会いの場をリアルに創出します。

5)「Sourcing Support」: 専門コンサルタントがオープンイノベーションチャレンジを支援します。

以上5つの軸で、日本に新規事業創出手法「オープンイノベーション」を根付かせるサービスを提供しています。

名 称:eiicon company (エイコンカンパニー) https://corp.eiicon.net/

代 表:中村 亜由子

所 在 地:〒107-0062 東京都港区南青山1-15-5

事業内容:オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

電話番号:03-6670-3273(代表)

メールアドレス:info@eiicon.net

2022年12月、eiicon company(AUBA)は、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞しました。 https://service-award.jp/result04.html

■eiicon company運営会社

社名:パーソルイノベーション株式会社

本社所在地:〒107-0062 東京都港区南青山1-15-5

資本金:5,500万円

代表者:代表取締役社長 長井 利仁

事業内容:新規事業創造・オープンイノベーション推進、グループ会社の経営計画・管理並びにそれに付帯する業務

※オープンイノベーション:

2003年(米)ヘンリー W. チェスブロウが提唱した、「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2023/3/27

~長距離の歩行や体力に不安がある方、シニア世代などが快適に外出できる社会へ~

東京地下鉄株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:山村明義、以下「東京メトロ」)とWHILL株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長 CEO:杉江理、以下「WHILL社」)は、より快適な移動体験を提案するために、2023年3月16日(木)より東京メトロの公式アプリ「東京メトロmy!アプリ」を介し、電動車椅子規格の近距離モビリティWHILLの購入やレンタル(月額/日額)がお申し込みできるサービスを提供開始いたします。

このサービスは、東京メトロの公式アプリから、WHILL社特設WEBページにアクセスし、WHILL社が提供する近距離モビリティWHILLの購入やレンタル(月額/日額)を検索、お申し込みいただけるもので、通常よりもお得な価格で利用することが可能です。WHILLを活用することにより、長距離の歩行や体力に不安がある方や、シニア世代などにとって、都内の買い物や通院などの日常の外出や、ご家族・友人とのお出かけがより快適になるよう今回提供開始するサービスによって両社がサポートいたします。

<WHILLについて>

WHILLは、運転免許不要で、歩道など徒歩での移動と同じ範囲を時速6km以下で走行する近距離モビリティです。高いデザイン性や直感的な操作性などを備えるほか、各モデルにはそれぞれ特徴があり、ハンドルがあり安定して長距離を走りやすい「Model S」(右イメージ中の左)、小回りと走破性を両立した「Model C2」(同中央)、コンパクトに折りたためる「Model F」(同右)を展開しています。

1 サービス開始日

2023年3月16日(木)

2 「WHILL」の購入・レンタルお申し込み方法

東京メトロmy!アプリに設定するリンクボタンから購入・レンタルのお申し込みをいただけます。

3 お申込みいただけるWHILLの購入・レンタル

(1) 購入

「WHILL Model C2」「WHILL Model F」「WHILL Model S」全モデル

(2) レンタル

「WHILL Model C2」の月額レンタル / 「WHILL Model F」の日額レンタル(3日間から)

※いずれも通常よりご利用いただきやすい価格でご提供いたします。

各モデルや料金など詳細なご案内:https://whill.inc/jp/special_contents/tokyometro

4 東京メトロmy!アプリについて

(1)アプリ利用料金

無 料(通信料はお客様ご負担となります。)

(2)対応機種・OS

・iPhone: iOS 12.0以降

・Android: Android OS 6.0以降

(3)利用方法(ダウンロード方法)

東京メトロmy!アプリ:特設サイトよりダウンロード可能

https://www.tokyometro.jp/mobiledevice/smartphone/my

5 お問い合わせ先

<アプリに関すること>

東京メトロお客様センター TEL:0120-104-106 (9:00~17:00/年中無休)

<近距離モビリティWHILLに関すること>

WHILL株式会社 コンシェルジュデスク TEL:0800-080-4338(通話料無料、平日9:00~18:00)

<参考>WHILL社の調査による外出等に対するシニアの動向

新型コロナウイルス(以下「コロナ」)流行開始から約3年が経過し、今回のサービス開始と同時期である2023年3月13日からはマスク着用ルールが緩和され、同5月からは感染症法上の分類が「5類」に移行されようとしています。これまで旅行や外出を控えてきた方の動向について2022年12月にWHILL社が実施した65歳以上のシニアへの調査の結果は以下の通りです。

1.7割近くがいまだに外出頻度が減ったままであると回答したほか、長期間の自粛生活から、「体力が衰えてしまった」「足腰が心配」「長時間歩くのがしんどくなってしまった」と答えています(注1)。

2.一方、9割近くが「外に出る機会が増えれば、社会と関わりを持つことに対して、より前向きに なれると思うか」に対し「なれると思う」と回答しており、自由記述でも「コロナ禍で行きたいところへ出かける事を控えてしまったが、友達と自由に出かけられるようになりたい」「できるだけ外で歩く機会を増やそうと頭の中では考えているが、なかなか思うようにはできていない」など、意欲はあるものの、足腰・体力への不安などから二の足を踏んでしまうシニアもいることがうかがえます(注2)。

長距離の歩行や体力に不安がある方や、シニア世代などにとって、都内の買い物や通院などの日常の外出や、ご家族・友人とのお出かけがより快適になるよう今回提供開始するサービスによって両社がサポートいたします。

注1:WHILL社オンライン調査 全国 65歳以上の男女 100ss 2022年12月実施

注2:WHILL社オンライン調査 全国 65歳以上の男女 600ss 2022年12月末実施

2023/3/28

再生医療関連事業のセルソース株式会社とオムロン ヘルスケア株式会社は、 オムロン ヘルスケア製品に関する売買取引基本契約を締結しました。 セルソースが提携する医療機関に向けて、 セルソースより「オムロン ひざ電気治療バンド 」の提供を2023年3月から開始します。

再生医療関連事業のセルソース株式会社(本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO:裙本 理人、以下セルソース)とオムロン ヘルスケア株式会社(本社所在地:京都府向日市、代表取締役社長:荻野 勲、以下オムロンヘルスケア)は、オムロンヘルスケア製品に関する売買取引基本契約を締結しました。セルソースが提携する医療機関さまに向けて、セルソースより「オムロン ひざ電気治療バンド」の提供を2023年3月から開始します。

膝痛の主な原因である変形性膝関節症は、中高齢者に多い病気です。日本における潜在患者数は約2,530万人とも言われています※1。変形性膝関節症の初期治療では、運動療法による筋力アップや適正体重への減量が重要ですが痛みを理由に十分な運動療法をおこなえないケースもあります。

両社は2021年にセルソースの提携医療機関さまでPFC-FD™※2を用いた変形性膝関節症の治療を行う患者さまに、ひざ電気治療バンドを使用しながら家庭での運動療法に取り組んでいただきました。また、2022年3月には協業契約を締結し、家庭で行う運動療法におけるひざ電気治療バンドの活用機会拡大に向け、セルソースが提携する医療機関さまへの情報提供や提案活動などを行ってきました。

これらの取り組みを経て、ひざ電気治療バンドを併用した運動療法のニーズを確認できたことから、売買取引基本契約の合意に至りました。さらに将来的には、その他のオムロンヘルスケア製品やサービスの提供も検討していきます。

※1 吉村ら. 変形性関節症の疫学. CLINICAL CALCIUM. 2018; 28巻: 761-766

※2 PFC-FD™:患者さま自身の血液から作製したPRP(多血小板血漿)に対して無細胞化とフリーズドライの処理を施し、室温での長期保存を可能にしたもの。なお、PFC-FDはセルソース株式会社の保有する商標です。

以 上

■セルソース株式会社

再生医療の産業化推進を目的とし、再生医療を提供する医療機関さまへの法規対応サポートと、脂肪由来幹細胞や血液の加工受託を行う再生医療関連事業を展開しています。再生医療等安全性確保法にもとづく特定細胞加工物製造許可施設(施設番号:FA3160006)にて61,000件以上の細胞等加工を受託しており、豊富な実績をもとに医療機関さまに安心してご利用いただけるサービスの提供と、研究・技術開発に努めています。

ホームページ:https://www.cellsource.co.jp

■オムロン ヘルスケア株式会社

「地球上の一人ひとりの健康ですこやかな生活への貢献」をミッションとして、脳・心血管疾患の発症ゼロを目指す「循環器事業」、呼吸器疾患増悪ゼロを目指す「呼吸器事業」、慢性痛による日常の活動制限ゼロを目指す「ペインマネジメント事業」の3つの事業領域に注力しています。家庭での健康管理から医療現場まで、慢性疾病の予防・治療に役立つ健康医療機器やサービスをグローバルに提供しています。

ホームページ:https://www.healthcare.omron.co.jp/

・オムロン ひざ電気治療バンド HV-F971

操作が簡単で、歩きながらでも治療することができるひざ電気治療バンドです。

販売名:オムロン ひざ電気治療バンドHV-F971

医療機器認証番号:230AABZX00094A01

一般的名称:家庭用低周波治療器

使用目的又は効果:麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果。一般家庭で使用すること。

2023/3/28

セコム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:尾関一郎)と、株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡村信悟、以下DeNA)は、ロボットを使ったシニア向けのコミュニケーションサービス「あのね」を共同で開発し、4月3日(月)に発売開始します。

高齢化の進展に伴い、一人暮らしの高齢者の数は年々増え続けています。独居高齢者の約半数は2、3日に1回以下しか会話をしていないというデータ(※)もあり、孤立が続くと認知機能や身体機能の低下をはじめとしたリスクにつながる恐れがあることから早期の対策が求められています。

「あのね」は、セコムとDeNAが開発したシステム上でユカイ工学株式会社のコミュニケーションロボット「BOCCO emo」を使用し、シニアのQOL(Quality of life=生活の質)向上を目指すコミュニケーションサービスです。いつも誰かとつながっている安心感を感じていただきながら、孤独の解消を図り、リスクの低減を目指します。

「あのね」ではご利用者の生活リズムに合わせた声がけを行います。ご利用者からの話しかけには、コミュニケーターが内容に応じた返信操作をするので、自然な雑談を楽しむことができます。会話内容にはセコムが2015年から多くのシニアのお困りごと解決をサポートしてきた「セコム暮らしのパートナー久我山」で培った知見が活かされています。

※内閣府「高齢者の健康に関する調査」(平成29年度)

■「あのね」の特長

1.24時間365日、人によるリアルな返信操作

ご利用者に配信するメッセージは24時間365日、コミュニケーターがシステムを活用しながら作成し、返信するのでお使いのシニアは自然なおしゃべりが可能です。メッセージの内容は2015年から10,000件以上、シニアのお困りごと解決をサポートしてきた「セコム暮らしのパートナー」で培ってきた知見が活用されています。

2.ご利用者に寄り添ったメッセージの配信

一人ひとりのご利用者の生活パターンに合わせた最適なタイミングで、1日約10回定期的なお声がけをします。メッセージは朝・昼・夜など生活リズムに合わせた声かけや服薬の時間のお知らせといった注意喚起、雑学情報などを日替わりで配信。ご利用者の生活リズムを整えながら、人とつながる安心感を、楽しさとともに提供します。

ご利用者との会話内容は、ご家族がスマートフォンで音声・テキストで確認することが可能で、ご家族からご利用者にメッセージを配信することもできます。

3.誰でも気軽・手軽に使える設計

事前に実施した実証実験での反応をもとに、簡単ですぐに使えるよう「BOCCO emo」を「あのね」仕様にカスタマイズしています。初期設定は不要で、電源を入れるだけで使用できるほか、人を検知したタイミングだけで発話する、音声コマンドの無効化(周辺の音を拾った意図しない動作を防止)、操作案内用のシールの同梱など、よりシニアの方に受け入れやすい設計となっています。

■「あのね」サービス紹介ページ

URL: https://www.secom.co.jp/

紹介動画:https://ad.secom.co.jp/

■「あのね」サービスの仕組み

※ご利用者の発話にお返事する場合の流れです。定期メッセージは緑矢印の流れになります。

ご利用者が「BOCCO emo」に吹き込んだ音声データは、ユカイ工学のクラウド環境を通じて「あのね」のクラウド環境(セコムとDeNAで共同開発)に連携。音声データとテキストデータをコミュニケーターが確認し、返信テキストを送信すると「BOCCO emo」が音声に変換してご利用者に応答します。

■料金

初期費用:税込52,800円 ※「あのね」仕様の「BOCCO emo」本体費用

利用料金:税込4,950円/月

■「BOCCO emo」仕様

サイズ:W95mm x D95mm x H141mm

重量:330g(ACアダプターを除く)

電源:100-240V ACアダプター

通信規格:LTE(SIM搭載)

付属品:ACアダプター

■各社の役割

両社の強みを活かしながら、強固な連携体制を構築しています

セコムは、誰もが安心して過ごせる社会の実現を目指し、多様な見守りのニーズに応えるご高齢者向けのサービスを提供してきました。2015年に開設した「セコム暮らしのパートナー久我山」では、企業や自治体と連携して高齢者との接点を構築し、超高齢社会の課題・ニーズの把握と新サービスの創造に取り組んでいます。また、社会に求められる“お困りごと”の解決に向けて社内外のさまざまなパートナーと協働しながら、新たな価値の創出を目指しています。

一方、DeNAは、インターネット事業に原点を持つテクノロジー企業として、エンタメ領域を中心に培ってきた知見やノウハウを社会課題領域にも活かし、シナジーや新しい価値を生み出す挑戦に果敢に取り組んでいます。また、ITの力で認知症に関する課題解決を目指す日本テクトシステムズやICTを活用しグローバルで医療サービスを展開するアルムなど、グループ会社を含めてメディカル領域にも取り組んでおります。

かかる両社の強みを活かしながら「あのね」を共同で構築、運用していきます。

■サービス名称とロゴマークについて

「あのね」とはご家族やご友人など親しい間柄で会話を始める時の呼びかけに使われる言葉です。

ご利用者とはそんな親しい関係を築き沢山の会話を重ねていきたい。

そんな思いからサービス名称を決定いたしました。

このロゴマークは、会話を通じてコミュニケーションから生まれる繋がりをイメージしました。

「あのね」というサービスを通じたご利用者・コミュニケーター・社会との繋がりを表現するため、一筆書き風の手書き文字を採用しております。

本サービスではご利用者の暮らしに関わるお悩みを解決して、日常的に社会との繋がりが感じられるサービスを目指しています。

2023/4/3

株式会社NTTe-Sports (代表取締役社長:原田 元晴、 以下「NTTe-Sports」)、 東日本電信電話株式会社 東京南支店(支店長 徳永 健太郎、 以下「NTT東日本 東京南支店」)、 株式会社シーエーシー(代表取締役社長 西森 良太、 以下「CAC」)、 BCC株式会社(代表取締役社長 伊藤 一彦、 以下「BCC」)は、 渋谷区(区長 長谷部 健、 以下「渋谷区」)「eスポーツ体験教室運営業務」(以下、 本業務)において、 表情・感情分析を活用し、 社会課題解決を目的としたeスポーツ体験会に取り組みました。 体験会実施後には表情・感情分析データなどをもとに効果検証を行い、 2023年3月に本業務が参加者に対して与える影響について知見を得ました。

1. 背景・目的

障がい者の社会参画や高齢者のフレイル予防、認知症予防等の社会課題に加え、昨今の新型コロナウイルスの流行により人々のコミュニケーションの機会が減少していることから、多世代交流が可能なeスポーツイベントに注目が集まっています。

このような背景のもと、渋谷区は要配慮者である障がい者と高齢者に着目し、多世代交流が期待できる「eスポーツ体験教室」を企画しました。そしてこの企画を、NTTe-Sportsが業務委託を受け、NTT東日本 東京南支店と連携して運営。eスポーツの体験にくわえ、BCCによるレクリエーション要素を盛り込んだほか、CACが専門家監修のもとeスポーツの体験から参加者にどれだけポジティブな感情が生まれたかを、表情・感情認識ソフトウェアを活用し、客観的に検証しました。

上記4社は本業務を通じ、eスポーツの効果を客観的な観点で検証することで、ダイバーシティ&インクルージョンを目指す渋谷区の事業に寄り添い、社会課題の解決に貢献してまいります。

2.取り組みの概要

「eスポーツ体験教室」の開催と効果検証・分析

レクリエーション介護士が体験教室のインストラクターとなり、障がい者、高齢者が安全かつ分かりやすくeスポーツを体験できるようサポートを実施しました。体験教室に参加された方の様子を表情・感情認識ソフトウェアにより分析、ならびに専門の表情分析官の考察に基づき、eスポーツの効果を検証・分析しました。

・開催時期:2022年9月~11月(全6回開催)

・開催場所:渋谷区内 介護福祉施設等 3か所

【各者の役割】

3.取り組みの分析結果

eスポーツをしている参加者と応援している参加者をそれぞれ撮影し、表情の変化や特徴により表出した感情を9種類に分類し、各感情を測定・分析しました。

eスポーツプレイ中の参加者の表情は、Joy(喜び)が他の感情と比較して明らかに高く表出しており、また後半に行くほど高くなっている傾向が全体的に見て取れ、アンケート結果でも「楽しかった」という回答が85%を占めることから、参加者はeスポーツプレイを通じて楽しんでいることがわかりました。

一方で、eスポーツを応援・観戦していた参加者の感情は、Joy(喜び)が最も高く表出しているものの、Confusion(混乱)やSurprise(驚き)、Sentimentality(感傷)なども表出し、アンケート結果においても「疲れた」、「(待つのが)嫌だった」等の回答もあったことから、参加者により様々な感情が表れたと考えられます。

アンケート結果や表情分析の結果から、参加者同士が声を掛け合う等、チームの一体感が醸成されている方がレクリエーションの楽しさや満足度に寄与していることがわかりました。

4.今後の展望について

今回の結果から、コミュニティ形成が楽しさや満足度にいい影響を与えるといった示唆が定量的・定性的にも得られたことを踏まえ、今後の取組に活かしていきたいと考えております。

<参考> 施設からの声(『杜の風・上原』施設長・岩坂様)

このレクリエーションに参加できなかった方から、「次こそは参加したい」といったご要望をもらっており、このレクリエーションの反響の高さを感じています。施設としてもレクリエーションが硬直化する中、新しい取り組みとして期待をしていましたが、参加者の方がとても楽しんでいる姿をみて、やってよかったなと感じています。

<本件に関するお客さまからのお問い合わせ先>

NTTe-Sports 経営企画部 Tel:03-5359-7777 Mail:info@ntte-sports.co.jp

2023/4/4

高齢者の賃貸住宅への受け入れ促進と賃貸住宅の空室率改善を目指します。【申し込み期間:4月1日から6月30日まで】

65歳からのお部屋探しを専門で支援する株式会社R65(本社:東京都杉並区、 代表取締役社長:山本遼、 以下「R65不動産」)は、 2023年4月1日から、 高齢者の賃貸住宅への受け入れ促進と空室率の改善を目指して”春の掲載拡大キャンペーン”を実施いたします。

本キャンペーンは、 4月1日から6月30日までにお申し込みいただいた賃貸管理や仲介業務を行う不動産会社を対象に、 通常月額5万円のところ初年度月額1万円で「R65不動産」に無制限で物件掲載いただける内容となっています。

■キャンペーン実施の背景

日本では高齢化が進んでいますが、依然として高齢者が賃貸を借りにくい状況が続いており、65歳以上の住宅難民が社会問題となっています。一方で、高齢者が賃貸を借りにくい大きな原因である「孤独死の懸念」に対しては、見守りサービスなどのリスク回避のためのサービスがすでに多く存在しています。

また、2023年入試の受験生数は前年比2.0%減の62.4万人と予測されており、春の新生活に向けた引っ越しによる繁忙期を超えてなお、空室率に悩む不動産会社や物件オーナーの方々も多くいると予想されます。

そこで、高齢者の賃貸住宅への受け入れ促進と空室率の改善を目指して、高齢者が入居可能な賃貸住宅を専門で扱う「R65不動産」に、月額1万円で無制限で物件掲載いただける”春の掲載拡大キャンペーン”を実施いたします。

■キャンペーン概要:初年度月額1万円で掲載無制限の”春の掲載拡大キャンペーン”を実施

| キャンペーン内容 | 初年度月額1万円(+税)にて「R65不動産」 |

| 対象者 | 申し込み期間中に新規で「R65パートナー不動産」 ※都道府県知事の宅地建物取引業免許を取得している事業者のみ |

| 申し込み期間 | 2023年4月1日から2023年6月30日まで |

| 詳細及びお問い合わせ先 | https://qsnmd.hp.peraichi.com/ |

◎「R65パートナー不動産」とは

「R65パートナー不動産」とは、65歳からのお部屋探しを専門で支援するR65不動産の公式パートナー制度です。2023年4月現在、約40社の不動産会社様に「R65パートナー不動産」になっていただいており、高齢者と地域に優しい不動産会社を目指して、入居者や大家さんの募集、高齢者の見守りサービスの提供、ノウハウの提供などを行っています。

■会社概要 株式会社R65

日本は高齢化率が約30%近いにもかかわらず、65歳以上の「住宅難民」 が社会問題となっています。急な立ち退きによるお部屋探しが増える中、65歳以上の4人に1人が賃貸住宅への入居拒否を経験。R65不動産は、65歳からのお部屋探しを専門で支援する不動産会社として、物件を貸し出す際のあらゆるリスクの解決を行い、65歳以上の入居可能な賃貸物件を増やすことで、「いくつになっても、好きな場所に住める社会」を実現していきます。

代表:山本 遼

本社所在地:東京都杉並区荻窪4-24-18

設立:2016年4月7日

URL:https://r65.info/

【本件に関するお問い合わせ先】

広報:飯田 / E-mail:tetsuya.iida@r65.co.jp

2023/4/15

ベッドサイドで使える「おくだけ ころやわ」自費レンタル料は、月々6,600円(税込、送料別)~。高齢者ご本人や、ご家族の努力だけでは防ぎきれない転倒骨折対策として、ご利用いただけます。

株式会社Magic Shields(本社:静岡県浜松市、 代表取締役:下村明司、 以下マジックシールズ)は、 普段は硬く、 転んだ時に凹むマット「おくだけ ころやわ」の自費レンタル開始をお知らせいたします。

ご自宅で長く使いたい方だけでなく、 特別養護老人ホームや有料老人ホームなどへのお引越しまで、 一時的にご自宅の転倒骨折対策をお考えの方も、 短期間の自費レンタルで「おくだけ ころやわ」を便利にご利用いただけるようになりました。 手すりや車いす、 杖と組み合わせてご利用いただくことも可能です。

- 「ころやわ(R)」とは

医療・福祉施設向けに2021年8月に発売を開始した「ころやわ」は、これまで両立が困難とされていた「歩行安定性」と「衝撃吸収性」という2つの性質を、世界※1で初めて併せ持つ構造を採用している新しい床材として、転倒骨折リスクを軽減したい病院・福祉施設に評価されています。

転んだときは床面が凹み、転倒骨折リスクを軽減しますが、普段は硬く凹まないため、車いすや杖、電動ベッド※2も使用でき、歩いているときは転びにくいのが特徴です。導入施設数が400以上※3に増え、国立病院や病床数1,000床以上※3の病院にも多く採用されています。

今回、レンタルサービスの対象となる製品は、ベッドサイドでの転倒骨折対策に適した「おくだけ ころやわ」3分割マットタイプ (※ 以下「おくだけ ころやわ」と記載)です。

※1「可変剛性構造体技術」を用いた「衝撃吸収床材」において 2023年3月23日現在 当社調べ

※2 別売りの荷重分散プレートと合わせて使用することを推奨

※3 2023年 3月23日現在

- 「自費レンタル」対象製品は、幅120cmで車いす利用時も安心。特注サイズもご相談ください。

■幅120cmタイプ

「おくだけ ころやわ」定番サイズです。一般の緩衝マット・ベッドサイドマットと違って、車いすや杖ではほとんど凹まないため、一度ベッドサイドへ設置すれば、動かす手間がほとんどありません。また表面カバーは、医療機関・福祉施設向けの木目調と一般家庭向けの防滑仕様をご用意しました。

・サイズ:長さ165cm×幅120cm×厚さ2.2cm

・重さ:約10kg

・月額利用料:6,600円(税込)/ 1セット

・送料:3,300円(税込)/ 1セット

・表面カバー:木目調 / 防滑仕様

*一般のご家庭内で、靴下を履いてご利用になる場合は、「防滑仕様」の表面カバーがおすすめです。

*靴を履いてご利用になる場合は、医療機関・福祉施設向けの「木目調」の表面カバーがおすすめです。

*ご返却時の送料は、お客様のご負担となります。

■お問い合わせ

お近くに「おくだけ ころやわ」自費レンタルお取扱店がない場合は、当社へご連絡ください。

・お電話:050-1742-4700(平日午前10時~午後5時)

・e-mail:contact@magicshields.co.jp

・お問い合わせフォーム:https://www.magicshields.co.jp/inquiry.html

■ご購入希望の場合

ただいま2023年3月30日までの期間限定で、「おくだけ ころやわ」の防滑仕様を販売しております。自費レンタルではなく新品での購入をご希望の方は、下記「特設サイト」からお買い求めください。

<特設サイト>

https://www.magicshields.co.jp/coroyawa/

*「おくだけ ころやわ」の防滑仕様は、2023年3月30日までの期間限定販売です。

- お客様のご要望に合わせた「自費レンタル」

当社では1年間で約25万件とされる大腿骨の骨折を減らすため※4、これまでも「おくだけ ころやわ」を日本全国の医療機関や福祉施設へ提供してまいりました。一方で製品の知名度向上に伴い、近年は一般ご家庭からの問い合わせもいただくようになりました。

※4 「大腿骨頸部/転子部骨折診療ガイドライン2021(改訂第3版)第2章 解説4」より引用

<一般ご家庭からの相談例>

・ご家族様…(本人が)気に入ってくれるかわからないから、短期間だけ自宅で試してみたい。

・ご本人様…自信をもって歩けるようになるまで、退院後の半年間だけ自宅で使いたい。有料老人ホームなどの施設へ移るまで、短期間だけ自宅で使いたい。

このようなお客様の声をもとに、サービス開発担当・江藤が「ご自宅ならではの利用シーン・短期利用ニーズ」にこだわってサービス企画を立案、「おくだけ ころやわ」の自費レンタルが誕生しました

■ サービス開発担当(理学療法士)江藤 コメント

私は訪問看護ステーションで理学療法士として勤務していましたが、「どんなに対策をしても転倒が続いてしまう方」に多く出会ってきました。

理学療法士として「転倒しないようにする対策」である、手すりや歩行補助具を提案「環境設定」や運動や移動の動線などあらゆる提案をしますが、転倒は減らせず対策に行き詰ってしまうことがありました。

そんなお悩みを抱えている本人やご家族、在宅介護に携わる専門職の皆様に是非「ころやわ」を活用していただきたいです。

より多くの方々にお使いいただくためにレンタルサービスを開始しました。転ばないような対策を継続しつつ、万が一転んでも安心な生活が実現ができるよう皆様のサポートができれば幸いです。

- NHKニュース番組「おはよう日本」が、高齢化社会を支える最新技術として「ころやわ(R)」を紹介

NHKニュース番組「おはよう日本」内の経済コーナー「おはBiz」にて、当社の「ころやわ」が「高齢者を転倒から守る床材」として紹介されました。

<NHKサイトへ遷移します>

https://www3.nhk.or.jp/news/contents/ohabiz/articles/2023_0320.html

(放送日:2023年3月20日)

- ご自宅で「ころやわ(R)」をご利用いただいたお客様の声

ご自宅でベッドサイドだけでなく、キッチンやリビングなどもっと広い範囲に「ころやわ」を設置したい場合も、ぜひご相談ください。

<お客様インタビューと設置事例のご紹介>

https://www.magicshields.co.jp/blog/case-studies/entry-154.html

- 株式会社Magic Shieldsについて

マジックシールズは2019年に設立された、自動車工学と医学をベースに新素材と構造「メカニカル・メタマテリアル」の研究開発、および製造・販売を行うスタートアップです。世界で増加している高齢者の転倒による骨折を減らすため、マジックシールズは転んだときだけ柔らかい「可変剛性構造体」を使った床材「ころやわ」を開発し、医療や福祉施設へ提供しています。

高齢者の転倒骨折は、骨折したご本人やご家族、医療・福祉施設だけでなく、社会保障費を負担するすべての人にとって、大きな負担となっています。大腿骨骨折だけでも、ご家族の看護や介護負担と社会保障費を合わせ、その損失は年間約2兆円に上るとされています。日本国内だけでも毎年100万人が転倒骨折し、その数は2000年以降、約2倍に急増しています。

高齢者の転倒骨折は、「要介護」となる大きな原因のひとつです。これに対し従来は人手を用いて「転ばせない、一人で歩かせない」対策が行われてきました。しかし見守りや付き添いができる看護師や介護士、同居の家族は不足しており、完全に転倒を防ぐことは難しいのが実情です。また「転ばせない、一人で歩かせない」ことにより、認知症など他の病気の進行や、心身が衰弱していく負の連鎖が発生し、悪循環となっていました。

私たちマジックシールズは 「すべての人が骨折を気にすることなく、自分の意思で自由に動ける」社会を実現することで悪循環を断ち切り、日本国内をはじめ、世界中で「大腿骨骨折が原因で『寝たきり』になる人をゼロにする」ことを目指しています。

【会社概要】

名称: 株式会社Magic Shields

所在地 : 静岡県浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F・FUSE

代表者 : 代表取締役 下村 明司

設立年月 : 2019 年 11 月

URL : https://www.magicshields.co.jp/coroyawa/

「ころやわ」は株式会社マジックシールズの登録商標です。

2023/4/27

- 背景

令和4年版高齢社会白書(概要版)(PDF版)によりますと、総人口は、令和3年10月1日現在、1億2,550万人。65歳以上人口は、3,621万人。総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は28.9%です。高齢者人数の増加につれて、介護ニーズも徐々に増えています。一方で、介護施設に人手不足も注目されています。この背景には、先端的なサービスロボットソリューション企業オリオンスターロボティクス株式会社は、ロボットを独自に開発し、介護施設にはよいソリューションを提供できるよう努めております。

- 概要

社内に受付ロボットMini、配送ロボットLuckiが「ChatGPT」と連動を実験し、成功することで、2023年3月8日(水)からグローバルパートナーが実験開始します。その中、介護施設での活躍が期待しております。

- 予想効果

ChatGPTと連携された受付ロボットMiniが人とコミュニケーションを行うことができるロボットへ変身しました。

入居者:介護施設で、入居者と気軽な会話が行えますので、心を優しく和ませます。ロボットと入居者と会話する際、ChatGPTが関連情報を収集することができます。コミュニケーションを通じて、入居者の脳に適度な刺激を与えますし、認知症も予防されますかと予想されます。普段会話したくない入居者には孤独感も解消できます。

スタッフ:受付ロボットMiniが入居者や来客者の問い合わせや案内などにも対応できます。例えば、入居者が施設内の設備について問い合わせた場合、ChatGPTはその設備に関する情報を受付ロボットに伝えることができます。施設スタッフのパートナーとなって、負荷軽減に貢献していくと期待されます。

介護施設:ロボット導入された介護施設には話題性があるため、広報・宣伝にも大きく影響します。

- オリオンスターロボティクス株式会社について

オリオンスターロボティクス株式会社( OrionStar )は、先端的なサービスロボットソリューション企業です。 OrionStar は、「AI + ソフトウェア + ハードウェア + サービス」を統合した新世代のサービスロボットを提供します。 Orion Star は、自社開発のフルチェーン人工知能技術と独自のアルゴリズムに基づいて、受付ロボット、配送ロボットなどサービスロボットのファミリーを作り上げます。

社名:オリオンスターロボティクス株式会社

所在地:〒150-0013 東京都涉谷区惠比寿1-23-15 ルモンド恵比寿 901号室

公式サイト:https://jp.orionstar.com/

お問い合わせ先:https://jp.orionstar.com/zxly.html

2023/4/30

「60代」での仕事検索は、過去4年間で2.6倍に。都道府県別では、石川・大阪・北海道・千葉での検索が大きく増加!~千葉県では、柏市生涯現役促進協議会に4月より設置開始。誰でも自由に利用可能~

世界No.1求人検索エンジン* 「Indeed (インディード)」の日本法人であるIndeed Japan株式会社(本社:東京都港区、 代表取締役:大八木 紘之、 https://jp.indeed.com 以下Indeed)は、 50代以降の方々のセカンドキャリア構築や仕事探しを支援するため、 「シニア期に向けた『キャリア棚卸&発見シート』」(以下、 『キャリア棚卸&発見シート』)を、 2022年12月に制作・公開しましたが、 利用者の声を受け、 より使いやすいものにリニューアルし、 誰でもお使いいただけるように特設サイト( https://jp.indeed.com/cm/senior )上で公開いたしました。 さらに、 50代以上の住民や従業員のこれからのキャリア支援を考えている自治体や企業・団体に向けて、 必要部数を無料で提供いたします。

Indeedの検索画面上で、「60代」に関連したキーワードを入れて仕事検索がされる割合は、過去4年間で2.6倍になっていることがわかりました。都道府県別に見ると、検索数の増加率が高かった上位4位は、石川県・大阪府・北海道・千葉県でした。

この中の千葉県において、50代以上の就業支援に取り組む柏市の、柏市生涯現役促進協議会において、今月から『キャリア棚卸&発見シート』を設置いただくこととなりました。柏市や近隣地域にお住まいの皆様は、無料で本シートを入手し、活用いただくことができます。Indeedは、「We help people get jobs.」をミッションに掲げ、あらゆる人々が公正に自分に合った仕事に就ける社会の実現を目指しています。昨今の日本において、就業希望者が増加している一方で、不安や課題を感じる人も多いシニアの就業やセカンドキャリアの構築を、本取り組みを通じて支援していきたいと考えています。

■本取り組みの背景:シニアの就業に関する社会変化と課題

2021年4月1日に施行された改正高齢者雇用安定法により、65歳から70歳までの労働者の就業機会を確保するため、事業主に対し「70歳までの定年引上げ」「70歳までの継続雇用制度」などの措置を講ずる努力義務が設けられました。また、2022年4月より、年金制度改正法等の施行により年金制度の一部が改正され、繰下げ受給の上限年齢が引上げられました。これらの環境変化に伴い、今後も働く高年齢層が増えていくと考えられます。

実際に、総務省の統計データでは65歳以上の高齢者の就業者数は増加(※1)しています。Indeedの調査でも50代~70代の約6割がシニア期も働く意欲・必要性を持つ(※2)一方で、9割以上が働くことに不安や課題を抱えている(※2)こともわかっています。シニアの仕事探しや就労には多くの課題や障壁が存在しています。

そこでIndeedでは、シニアの仕事探し・就労をサポートするために、さまざまな取り組みを行っています。このたび、Indeedが開発した『キャリア棚卸&発見シート』をより多くの方にご活用いただくため、シートのリニューアルを行いました。また、より多くの方に手に取っていただきやすいように、自治体や企業・団体への無料提供も実施いたします。

※1: 総務省統計局「統計トピックスNo.132 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」(https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1292.html)より

※2: 2022年9月Indeed調査結果(https://jp.indeed.com/press/releases/20221007)より

■「シニア期に向けた『キャリア棚卸&発見シート』」について

昨今、仕事探しや就労にあたってはシニア特有の障壁が存在しています。そこでIndeedでは、セカンドキャリアコンサルタントの高橋伸典氏と共同で、『キャリア棚卸&発見シート』を開発し、2022年12月に公開しました。また、柏市生涯現役促進協議会が主催する『55歳からの柏セカンドキャリア塾』において、本シートを使ったワークショップを開催し、55歳~69歳の方々にご活用いただきました。この度、実際に『キャリア棚卸&発見シート』をご活用いただいた方々からのご意見等を元に、より使いやすく有用なものとなるようにリニューアルし、本日より特設サイト上で無料公開いたします。特設サイト上では、『キャリア棚卸&発見シート』の使い方の説明の他、50代以降の方々の仕事探しや就労に役立つ情報も掲載しています。

【入手方法】

以下の特設サイトにアクセスし、必要事項を誤入力いただくと、無料でダウンロードできます。

- 特設サイトURL:https://jp.indeed.

com/cm/senior - 特設サイト内容:

- 『キャリア棚卸&発見シート』の使い方説明

- 『キャリア棚卸&発見シート』の利用者の声

- 50代・60代からの仕事探しやキャリア構築に役立つ情報(Indeedキャリアガイドの記事紹介)

【『キャリア棚卸&発見シート』をご利用いただきたい方】

- 50代・60代に入り、定年退職後のキャリアについて改めて考えたいと思っている方

- シニア期に入り、新しい仕事を探す上で、自分にはアピールできる強みがないと思っている方

- これからの人生におけるセカンドキャリアを考えるにあたって、客観的に自分を見つめ直したいと思っている方

■「シニア期に向けた『キャリア棚卸&発見シート』」の自治体・企業への無料提供について

Indeedでは、新しい仕事への就業を希望したり、セカンドキャリアを構築したいと考えている50代以降の方々に、『キャリア棚卸&発見シート』をよりご活用いただきたいと考え、自治体や企業・団体への無料提供の受付を開始いたしました。特設サイト(https://jp.indeed.com/cm/senior)からお申し込みいただけます。

50代以降の住民の就業支援を行っている自治体や、50代・60代以降の従業員の定年退職後や今後のキャリア支援を検討したいと考えている企業・団体で、『キャリア棚卸&発見シート』の活用を希望される場合、無料で必要部数を提供・送付いたします(※3)。ぜひ、住民や従業員の方が手に取りやすい場所に設置いただいたり、研修等で活用いただきたいと考えています。

※3: 提供・送付可能数には上限がございます。詳細はお問い合わせください。

<千葉県柏市における『キャリア棚卸&発見シート』の設置>

実際に、高年齢者の雇用機会確保の施策のひとつとして厚生労働省が立ち上げた「生涯現役促進地域連携事業」を受託している千葉県柏市(柏市生涯現役促進協議会)では、4月20日(木)より『キャリア棚卸&発見シート』の住民への無料配布の開始を予定しています。柏市生涯現役促進協議会の相談窓口に設置されるため、どなたでもお気軽にお手に取ってご活用いただくことができます。

- 設置時期:2023年4月20日(木)より設置予定

- 設置部数:200部

- 設置場所:柏市生涯現役促進協議会「かしわ生涯現役ネット」(千葉県柏市柏1丁目 7番1号 Day One タワー3F パレット柏内)

- お問い合わせ:04-7157-0282(平日10時~16時)

※部数には限りがございます。無くなり次第、配布は終了となりますので、あらかじめご了承ください。

<千葉県柏市 柏生涯現役促進協議会 担当者コメント>

本シートを提供し、設置・無料配布が決定した千葉県柏市の柏市生涯現役促進協議会 事業統括員 二瓶陽子氏は、市内のシニアの就労状況や課題、本シートの活用について以下のようにコメントしています。

『 柏市では、ベッドタウン特有の課題である「リタイア後のセカンドライフの空洞化問題(地域のことを知らずリタイアした後、新たな活躍の場を見出せないままでいるシニアの問題)」に、いち早く取り組んでまいりました。シニアを対象とした求人開拓や窓口相談、各セミナーを実施する中で、多くの方から「地域に出ていく自信がない(不安がある)」とのお声をうかがいます。『キャリア棚卸&発見シート』の活用により、ご自身の強みを再発見し、地域人材として、セカンドキャリアへ前向きに一歩を踏み出すきっかけにしていただければと考えております。 』

■「60代」をキーワードとした仕事検索割合の推移

2019年1月から2023年1月の過去4年間において、Indeed上で「60代」に関連するキーワードを用いた仕事検索の推移を調査したところ、「60代」の仕事検索数は2.6倍になっていました。都道府県別にみると、すべての都道府県で検索数が増加していることがわかりました。最も増加率が高かったのは石川県で3.9倍、最も増加率が低かった山形県でも1.6倍に増加していました。3倍以上の増加がみられた都道府県は上位から順に、1位 石川県(3.9倍)、2位 大阪府(3.4倍)、3位 北海道(3.3倍)、4位 千葉県(3.3倍)、5位 青森県(3.2倍)、6位 埼玉県(3.2倍)でした。

【注】本データは、2019年1月~2023年1月における仕事検索数100万件あたりの各月の平均推移を示したものであり、実数字ではありません。

【注】本データは、各都道府県における仕事検索数100万件あたりの仕事検索数の増加割合を、2019年1月と2023年1月で比較したものです。

<「60代」の仕事検索推移に関する有識者コメント:独立行政法人労働政策研究・研修機構 理事長 藤村博之氏>

仕事検索数で上位となっている石川県、大阪府、北海道などは政令指定都市があることからそのエリアで仕事を探す人も多いことが考えられます。また、これまでは大きな都市で働き、近隣エリアから通勤していた人が、生活圏となっている場所で仕事を探すケースも多いのではないかと思います。

都市部の就労者は、地方出身者で構成されることが多く、定年を迎えた後でもやりがいなどを求めて、そのまま都市部で新たな働き先を見つけようとすることもあります。

一方で、検索数の増加率が100%に満たない(前年から2倍未満)のは、地方の都道府県に多い(大都市圏ではない)傾向があります。 こういった地域では、60歳または65歳の定年を迎えた後は、農作業に従事したり、仕事という接点に限らず地域のコミュニティやボランティアなど別の形で社会との関わりや繋がりを持とうとしたりする方々が多いのではないかと考えられます。 そのため、仕事の検索数は増加しているものの、そこまで大きな伸び率となっていない可能性もあるでしょう。 シニアの就業には、現在さまざまな障壁や課題があるのは事実ですが、今後ますます人手不足が進んでいくであろう日本においては、シニアの雇用がその課題を解決する一助になると考えられます。 例えば、人手が不足している業界のひとつに介護業界が挙げられます。 介護の仕事においては、資格がないとできない仕事と清掃や送迎などのように資格を持たなくてもできる仕事に分けられます。 また、清掃や送迎などは、フルタイム就労ではなく、時間を区切って柔軟性を持った雇用を産み出すこともできます。 こういった雇用は、体力的な課題が顕在化してくるシニアにとっても、就労しやすく、また、経験やスキルを活かすことができる機会となり得ます。 このように、資格者と資格を持たないが就労機会を求めている方を組み合わせた求人・雇用や、勤務時間に柔軟性を持たせた求人・雇用によって、シニアの就労機会は増加しますし、企業側も人手不足の解消につなげることができます。 「高齢者の仕事はこれ」という杓子定規な考え方ではなく、さまざまなケースやニーズに応じて柔軟性をもたせることが大切です。

【有識者プロフィール】

藤村 博之(ふじむら ひろゆき)

独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長。京都大学助手、滋賀大学助教授、教授を経て、1997年に法政大学経営学部教授、2004年4月から大学院イノベーション・マネジメント研究科教授。2023年4月から現職。専門は労使関係論、人材育成論。著書に、『人材獲得競争―世界の頭脳をどう生かすか』(竹内、末廣と共著、学生社、2010年)、『新しい人事労務管理[第6版]』(共著、2019年)、『考える力を高めるキャリアデザイン入門』(編著、2021年)などがある。

<調査概要>

・調査主体:Indeed Japan株式会社

・調査期間:2019年1月1日~2023年1月1日

・調査対象:Indeed上で行われた「60代」に関連するキーワードを含めた検索

・調査方法:日本における全仕事検索数に対する各キーワードの検索割合(100万件あたりの検索数)を月別平均で算出

Indeed (インディード) について

Indeedは、最も多くの人が仕事を見つけている世界No.1求人検索エンジン*です。現在60ヵ国以上、28の言語でサービスを展開し、求職者は何百万もの求人情報を検索することができます。 300万以上の企業がIndeedを利用して従業員を見つけ、採用しています。月間3億人以上のユーザーがIndeedを利用**し、求人検索や履歴書の登録、企業の情報検索を行っています。詳細はhttps://jp.indeed.comをご覧ください。

*出典:Comscore 2022年9月総訪問数

**出典:Indeed社内データ 2022年4~9月

■プレスリリースはこちらからもご確認いただけます。

Indeed Japan Press Room:https://jp.indeed.com/press/releases/20230413

2023/5/17

介護施設への食事の提供を展開する「有限会社 齋藤アルケン工業(島根県浜田市)」は、 コロナ禍で介護施設内の催しもなくなり、 楽しみも減ってしまった介護施設の入居者に少しでも元気になってもらうため、 島根県立矢上高校の「食と農研究会(島根県邑智郡邑南町矢上)」の生徒約10 名と共同で介護施設の人気メニューであるカレーの新たなメニュー開発に取り組みます。

「食と農研究会」には、 都道府県の枠を越えて、 地方の学校で高校生活を送る地域みらい留学で入学した生徒も所属していて、 高校生の介護業界の常識にとらわれないアイデアで、 地元地域の食材を使った斬新なカレーメニューを8 月までに開発し、 二学期に高校生たちが実際に介護施設で提供いたします。

高校生には、 開発や提供を通して介護業界の食事についての課題や問題点を知ってもらうことで、 生徒の将来や進路選択のきっかけになって欲しいと願っています。

介護施設でトップ3にランクインする大人気のカレーを

高校、食事会社、介護施設三者共同で美味しい介護食を開発

メニュー開発を共同で行う矢上高校の生徒は、食の縁結び甲子園やスイーツ甲子園出場経験のある産業技術科の生徒と食に興味を持つ普通科の生徒たちです。学科の枠を飛び越えて、普通科と産業技術科の生徒が一緒に活動する「食と農研究会」と実際に食事を提供する介護施設、当社の担当者が三者共同で行います。

若い世代に人気のカレーは、意外にも介護施設で提供する食事の中でトップ3にランクインする人気メニューです。すべての世代に人気のカレーを、高校生のアイデアで一新し、さらに美味しいカレーの開発を目指します。4 月26 日(水)に第1 回目のメニュー開発会議を行い、8 月を目途にメニューを決定後、試作・試食を行い、10 月(予定)にメニュー開発した高校生が実際に介護施設の厨房で調理をして、高齢者の方々に食べていただきます。

きっかけは、介護施設での笑顔×カレー好き高校生

高校生の可能性を応援することで、高齢者も元気になって欲しい

きっかけは、コロナ禍で介護施設内でのイベントや催しがなくなったことで日々の楽しみが減り、元気がなくなった高齢者の方々が増えたという話をよく耳にするようになったことです。当社の食事を通して、高齢者の方々に笑顔を届けることができないかと模索していた時に矢上高校の活動を知り、今回、お願いをして開発を行うことになりました。特に地域みらい留学で神奈川県から入学した生徒が、カレーで食品ロス削減という取り組みを行っているということで、介護施設の人気メニューであるカレーを高校生と一緒に考えることができれば、高齢者の方も喜ぶと考え、お願いをしました。

今回の開発したメニューレシピは、他の介護施設でも提供可能にし、サービス拡大の商品として考えています。矢上高校としては、学園祭や地域のお祭りなどでも販売できるようにしたいとのことです。

■「矢上高校とのカレーメニュー共同開発」内容

・高校生のアイデアで介護施設の大人気メニューであるカレー開発

・8 月を目途にメニュー決定し、9 月試食(予定)

・10 月に開発したメニューを介護施設で高校生が調理して提供(予定)

●第1 回メニュー開発会議

日時:2023 年4 月26 日(水)15:30~

場所:島根県立矢上高等学校

〒696-0198 島根県邑智郡邑南町矢上3921 TEL (0855-95-1105)

矢上高校担当者:小林圭介コーディネーター

出席:矢上高校「食と農研究会」生徒7~8 名、弊社担当者(齋藤)、介護施設担当者

■会社概要

会社名:有限会社 齋藤アルケン工業

住所:島根県浜田市下府町327-119

連絡先:0855-22-1773

2023/5/23

CLASSIX株式会社(本社:京都府京都市中京区、 代表取締役:山下窮己、 以下「当社」)はハートフルネス事業を中心として展開していましたが、 この度シニア向け市場の拡大に伴い「高齢者の困った!」をDXで解消するエイジングサービスの提供を開始いたします。

デジタルエイジングサービス事業部を設置してCLASSIXのコアコンピタンスであるDXクリエーション力を活かしたデジタルエイジングサービス「人生100年健活aiパートナーズ」は人生100年時代の高齢社会に必要なDX技術の中核であるスマートフォンやスマートウォッチ、 みまもりbot機能搭載スマートテレビなどのハードウェアの提案、 通信回線の見直し、 AIナースアバタ、 AI弁護士アバタなどAIメンターbotを使った相談窓口、 スマートウォッチとAIを使った健活プログラムなどのソフトウェアの提供いたします。

【概要について】

デジタルエイジングサービス「人生100年健活aiパートナーズ」は高齢者のこまった!をワンストップで解消するプラットフォームです。スマートウォッチからのバイタルデータや相談という悩みデータを随時botから収集し相談者の悩みを可視化し、適切なソリューションを提供して顧客満足度を高めます。AIメンターbotは、OpenAI社が開発した世界最先端の対話型AIである「ChatGPT(チャットGPT)」を実装しており、相談者の様々な悩みに対して効果的な助言・提案を提示します。高齢者の方の日常生活をデジタル技術で活性化させて幸せなくらしをサポートするプログラムです。

URL:https://kenkatsu.classix.life/

【当社について】

当社は「くらし モット DX」を経営理念として、くらしをデジタルトランスフォーメーションで快適に、テクノロジーがフレンドリーをモットに挑戦してまいります。

【会社概要】

|

商号 |

CLASSIX株式会社 |

|

所在地 |

本社:京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637番地 東京:東京都港区新橋4-21-3 |

|

代表者 |

山下 窮己 |

|

資本金 |

3億0020万円(資本準備金:1億1760万円含む) |

|

事業内容 |

■先端技術開発事業 ・AIメンターbotの開発 ・データマイニング ・テレbotの開発 ■デジタルエイジングサービス事業 ・人生100年 健活aiパートナーズ ・電気通信事業

■ハートフルネス事業 ・オンラインでのメンタルケア ・メタバースアプリの提供 ・寺院DXクラウド

|

|

URL |

2023/5/23

人生100年時代の多様な人生設計 ~高い資産価値を活かし、将来の生活スタイルの変化や収入減に対応~

旭化成ホームズ株式会社(本社:東京都千代田区、 社長:川畑 文俊、 以下「旭化成ホームズ」)は、 楽天銀行株式会社(本社:東京都港区、 社長:永井 啓之、 以下「楽天銀行」)、 および一般社団法人移住・住みかえ支援機構(本社:東京都千代田区、 代表理事:大垣 尚司、 以下「JTI」)と共に開発した残価設定型住宅ローン「ヘーベルハウス・アフォーダブルプラン」の取り扱いを4月1日より一部販売エリアにて開始しましたのでお知らせします。

◆残価設定型ローン「ヘーベルハウス・アフォーダブルプラン」

1.楽天銀行住宅ローン(金利選択型)に、あらかじめJTIが設定する残価設定月※以降に行使できる2つのオプションを設定

オプション1.「残価買い取りオプション」

残価設定月以降は、JTIまたはその関連法人に、住宅ローンの残高と同じ金額で買い取ってもらえるため、住宅売却時にローンが残りません。

※ ローン借入残高と、その家を貸した際に得られる収益価値が等しくなる時(月)。そのため、残価設定月はローンの借入残高によって異なります。

オプション2.「返済額軽減オプション」

残価設定月以降は、月額返済額を3割~4割に抑えられる新型リバースモーゲージに移行。定年退職や役職定年などによる収入減に対応することが可能です。

(※)試算条件

◆当初住宅ローン:借入金額/4,000万円、金利/1.24%、期間/35年

◆切り替え時新型リバースモーゲージ:借入金額/1,938万円、金利/1.50%、期間/30年

2.残価が設定された住宅にはすべて「かせるストック証明書(

※1 賃貸にはJTIのマイホーム借り上げ制度※2を利用します。証明書発行対象者の場合、何歳からでも制度を利用可能です。

※2 マイホーム借り上げ制度は、50歳以上の方が保有するマイホームや、JTIが定める基準を満たした優良な住宅を借り上げて、転貸運用する制度です。一度入居者が決まれば空家になっても一定の家賃が支払われます。JTIが支払う家賃は国の基金が債務保証をしています。

3.その他ローン概要

- 取り扱い対象:戸建て住宅ヘーベルハウス建設に伴う土地・建物取得費用

- 取り扱いエリア:ヘーベルハウス展開エリア全域※1

- 金利タイプ:変動金利・固定金利

- 事務手数料:借入金額にかかわらず一律33万円

- 団体信用生命保険:保険料0円のがん補償特約(50%保障)+全疾病特約付き団体信用生命保険

- 保証料、繰り上げ返済手数料:0円

※1 審査の結果、ご利用できないことがあります。また、対象物件が市街化調整区域内にある場合は取り扱えません。

◆開発の背景

当社は1972年の会社設立以来、戸建て住宅「ヘーベルハウス」および賃貸住宅「ヘーベルメゾン」の提供を通して、長く、安心・快適な住まいの提供に努めてきました。 1998年にはそのような当社の想いを、住まいのハード・ソフト・サービスを軸として表現した「ロングライフ住宅の実現」を宣言しています。 また近年の人生100年時代到来による人々の価値観や住まいのあり方が多様化したことを受け、当社は建物のロングライフだけでなく、そこに住まう人びとの「いのち・くらし・人生」全般を支え続けるLONGLIFEな商品・サービスを追求することを2019年に発表しています。 「ヘーベルハウス・アフォーダブルプラン」は、そのような考えの元、従来のように取得した戸建住宅を終の棲家として住み続け、子世代に引き継ぐという選択肢だけでなく、売却、賃貸化 住み替え など、様々なライフステージに合わせた住まい方をお客様自身で選択することができる住宅ローンとして提供を開始しました。

近年の土地・建物価格高騰などを受け、返済期間が35年を超える超長期ローンが登場する一方で、定年退職や役職定年を迎える借入者の返済負担への懸念も指摘されています。「ヘーベルハウス・アフォーダブルプラン」は、そのような社会課題解決策の一つとして、JTIが国の支援を受けて開発した残価保証の仕組みを活用した残価設定型住宅ローンを、同機構の指定金融機関である楽天銀行を通じて提供するものです。

当社はこれからも人生100年時代を生き抜く人びとの「いのち・くらし・人生」全般を支え続ける商品・サービスの提供を通して、お客様をはじめとした社会から必要とされて続ける企業を目指してまいります。

以上

2023/6/14

全国47都道府県で調剤薬局を展開する日本調剤株式会社(本社所在地:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:三津原 庸介、以下「日本調剤」)と株式会社吉野家(本社所在地:東京都中央区日本橋、代表取締役社長:河村泰貴、以下「吉野家」)は、咀嚼・嚥下機能が低下した方や高齢者の皆さま、介護が必要な皆さまに向けて、6月1日から日本調剤の11店舗と日本調剤オンラインストア( https://store.nicho.co.jp/ )で、吉野家の介護食に適した「吉野家のやさしいごはん(R)」の内、レトルト商品2種「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」の販売を開始しました。

この度、「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」の販売を開始したのは、日本調剤の11店舗と日本調剤オンラインストアです。また、6月1日から6月30日の期間、日本調剤の700店舗以上の店舗内モニターで「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」に関する動画を配信します。

全人口に対して高齢者、介護者が占める割合は年々高まっています。日本調剤の利用者に対し、おいしさと食べやすさを両方兼ね備えた「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」の認知および利用拡大を図ることで、咀嚼・嚥下機能が低下した方や高齢者の皆さま、介護が必要な皆さまの食べる喜びや食欲の維持・増進を図ります。

●実施概要

・「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」の販売

期間:6月1日~

場所:

日本調剤オンラインストア

https://store.nicho.co.jp/

「きざみ牛丼の具」

https://store.nicho.co.jp/products/OS202304152002

「やわらか牛丼の具」

https://store.nicho.co.jp/products/OS202304152001

日本調剤 登別薬局(北海道登別市)

日本調剤 紫山薬局(宮城県仙台市)

日本調剤 ステラタウン薬局(埼玉県さいたま市)

日本調剤 元町薬局(神奈川県横浜市)

日本調剤 横沢薬局(山梨県甲府市)

日本調剤 桜ヶ丘薬局(静岡県静岡市)

日本調剤 三条薬局(愛知県名古屋市)

日本調剤 大阪福島薬局(大阪府大阪市)

日本調剤 リツリン薬局(香川県高松市)

日本調剤 通町薬局(熊本県八代市)

日本調剤 永昌薬局(長崎県諫早市)

・店舗内モニターで「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」に関する動画を配信

期間:6月1日~6月30日

場所:日本調剤の薬局 全国700店舗以上

※販売場所により価格は異なる場合があります。

●商品概要

| 商品名 | 吉野家のやさしいごはん(R)RTきざみ牛丼の具 |

| ユニバーサルデザインフード区分 | 舌でつぶせる |

| 内容量 | 80g/袋 |

| 食塩相当量 | 0.9g/袋 |

| 賞味期限 | 製造日より1年半 |

| 日本調剤(店頭)販売価格 | 408円(税込) |

| 商品名 | 吉野家のやさしいごはん(R)RTやわらか牛丼の具 |

| ユニバーサルデザインフード区分 | 歯ぐきでつぶせる |

| 内容量 | 100g/袋 |

| 食塩相当量 | 1.2g/袋 |

| 賞味期限 | 製造日より1年半 |

| 日本調剤(店頭)販売価格 | 429円(税込) |

【商品特徴】

・吉野家の牛丼のおいしさを介護食で再現

食べやすく、塩分を抑えながらも吉野家の牛丼のおいしさを追求。

・常温レトルト化で取り扱いやすく

多くのお客さまの常温商品化のご要望から生まれた商品。

常温レトルトなので保管場所を選ばず、持ち運びにも便利。

・電子レンジ対応包材で簡単調理

火を使わなくても短時間で調理が可能。

電子レンジ目安:きざみ牛丼 50 秒・やわらか牛丼1分(500Wの場合)

●日本調剤株式会社 コメント

日本調剤では患者さまの薬物治療のサポートだけではなく、地域の皆さまの健康づくりを支えるために、健康食品やサプリメントも豊富にそろえ、ご要望に合わせた商品選びをお手伝いしています。また通販サイト「日本調剤オンラインストア」では、薬の専門家である薬剤師と栄養の専門家である管理栄養士が厳選したヘルスケア関連商品を多数ご用意しております。

吉野家の「やわらか牛丼の具」「きざみ牛丼の具」は、摂食嚥下機能が低下した方でも食べやすく、また常温保存可能なレトルトタイプで使い勝手が良いことが利点であると考え、今回取り扱いを開始しました。日本調剤で販売することによって、本商品を必要とする方々との接点を増やし、食事の楽しみを感じることで食生活をより良いものにするための行動変容につなげていただければと考えております。

●株式会社吉野家 コメント

吉野家は主力商品である「牛丼」を誰もがお楽しみいただけるよう、時代や社会構造の変化と共に変わりゆくお客さまの暮らしに応じて提供方法を拡大し続けています。現在、全国にある1,202店舗(2023年4月末時点)で出来立ての「牛丼」を店内飲食、テイクアウト、ドライブスルー、各種デリバリーサービスで提供しています。また、1993年に生活協同組合コープこうべと共同で「冷凍牛丼の具」を販売開始以降、30年以上にわたって生協や通販サイト、宅配事業サービス、総合スーパーなど販路を拡大しながら、広く皆さまにご愛顧いただいています。

「やわらか牛丼」はご高齢の方に限らず、さまざまな理由で摂食嚥下機能が低下した方や塩分制限をされている方が、楽しく、美味しくお召し上がりいただける牛丼の具をご提供したいという思いから開発しました。牛肉は筋の少ない部位を使用し、適度にトロミを加え、食べやすくなっています。

本取組を通じて、信頼性が高い日本調剤で「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」を取り扱っていただくことで、咀嚼・嚥下機能が低下した方や高齢者の皆さま、介護者の皆さまの商品認知と利用機会の拡大を図ります。

■本取り組みが該当する日本調剤グループのマテリアリティ

日本調剤グループは公正で透明性の高い経営基盤の構築を目指し、また、事業活動を通じた医療・ヘルスケア分野における社会課題の解決に取り組むために、マテリアリティを特定しています。日本調剤グループのサステナビリティの取り組みはこちらをご覧ください。

https://www.nicho.co.jp/corporate/sustainability/

【日本調剤グループについて】 https://www.nicho.co.jp/brand/

日本調剤グループは、すべての人の「生きる」に向き合う、という揺るぎない使命のもと、調剤薬局事業を中核に、医薬品製造販売事業、医療従事者派遣・紹介事業、情報提供・コンサルティング事業を展開する、多様な医療プロフェッショナルを擁したヘルスケアグループです。医療を軸とした事業アプローチによる社会課題解決を通じて持続可能性を追求し、すべての人の「生きる」に貢献してまいります。

【日本調剤株式会社について】 https://www.nicho.co.jp/

1980年の創業以来、一貫して国の健康保険制度を支える調剤薬局のあるべき機能・役割を全うすべく「医薬分業」を追求し、調剤薬局展開を積極的に行っています。現在では、全都道府県に調剤薬局を展開し約4,000名の薬剤師を有する、日本を代表する調剤薬局企業として評価を得ています。また、ジェネリック医薬品の普及や在宅医療への取り組みだけでなく、早くからICT投資を積極的に進めており、超高齢社会に必要とされる良質で革新的な医療サービスの提供を行ってまいります。

【株式会社吉野家について】https://www.

1899(明治32)年、東京・日本橋で創業。2023年3月時点で全国に1,196店舗を展開し、「牛丼」を中心に60種類以上のバラエティ豊かな商品を提供しています。「吉野家」は日常食の担い手であり、安心健康で豊かな食事を提供することは重要な社会価値と考え、食生活を改善する健康な食事を提供し、人々の暮らしの豊かさに貢献することに尽力してまいります。

【本ニュースリリースに関するお問い合わせ先】

日本調剤株式会社 広報部 広報担当

TEL:03-6810-0826 FAX:03-3201-1510

E-Mail:pr-info@nicho.co.jp

株式会社吉野家 企画本部 広報

TEL:03-5651-8620

E-Mail:press@yoshinoya.com

【製品に関するお問い合わせ先】

株式会社吉野家 お客様相談室

TEL:0120-69-5114

(受付時間 9:00~16:00)