「孤独死保険付き スマートインターフォン」を2022年8月から販売開始

2022/8/1

~賃貸住宅の孤独死問題に大きな安心を~

住宅設備機器を販売するDOORCOM株式会社は、 住友生命グループ アイアル少額短期保険株式会社と協業し、 「孤独死保険付きスマートインターフォン」の販売を2022年8月から販売を開始します。 保険料は初期1年間をDOORCOMが負担するため、 年々増加する「孤独死」によって発生する原状回復リスクを補い、 賃貸住宅のオーナー様や不動産管理会社様が安心して、 単身者にご入居頂くことが可能です。

日本において未曾有の少子高齢化が進み、 一人暮らしの高齢者や人間関係が希薄である若年層といった単身世帯が増加しています。 総務省は2040年には単身世帯の総人口に占める割合が40%に達するという予測を発表しました。 それに伴い、 「孤独死」の発生件数も増加の傾向をたどっており、 中でも賃貸住宅内での「孤独死」は、 単身者が多く、 発見が遅れるため、 多額の原状回復負担や資産価値を大きく減らす要因となってしまうことから賃貸住宅業界にとって大きな課題となっています。

このような中、 当社は賃貸住宅のオーナー様や不動産管理会社様のリスクを軽減し、 不動産業界の活性化につなげるため、 住友生命グループアイアル少額短期保険株式会社と協業し「孤独死保険付きスマートインターフォン」の販売を開始しました。

スマートインターフォンを物件に導入することにより、 初年度の保険料はDOORCOMが負担し、 万が一孤独死が発生した場合、 保険にて遺品整理、 特殊清掃などの原状回復費用の補償を行うことから、 単身世帯、 特に高齢者に安心して住居を提供できます。【孤独死保険について】

本商品を設置した賃貸住宅には、 当該住宅内で発生した孤独死等の死亡事故によってオーナー様が負担した原状回復費用を最大100万円補償する孤独死保険、 「賃貸住宅管理費用保険2020(※)」を、 1年間無料でお付けいたします。 (※)引受保険会社:アイアル少額短期保険株式会社(住友生命グループ)

【スマートインターフォンについて】

モノとインターネットをつなぐIoT設計されたもので、 遠隔地よりいつでも・どこでも操作ができるインターフォンです。 製品は、 インターネットに接続し顔認証やQRコード認証、 スマホアプリより来訪者の確認や応答ができます。 また、 場所を選ばず応答やオートロック解錠、 利用履歴の閲覧もできます。 他に例を見ない技術と室内モニター機器を生かして、 家族と離れて暮らす高齢者の安否確認としても利用することができます。

【今後について】

IPインターフォンは高齢化社会におけるお年寄りの見守りやスマートホームでの利用など、 スマートインターフォンのニーズは加速していくと予想されます。

住宅設備や家電と連携しスマートホーム化することで、 より質の高い生活を提供できるだけでなく、 エネルギー管理・節約にも利用することができます。 弊社ではより手軽に導入できるよう価格を抑えた安心・安全なシステムを広く提供していきたいと考えております。

今後も従来にはない価値を提供することで、 世の中のスマート化に貢献し、 快適で健康的な生活路サポートしていきます。

【 各社概要 】

名称:アイアル少額短期保険株式会社

所在地:東京都中央区日本橋小伝馬町15-18 フジノビル7F

代表取締役:安藤 克行

事業内容:少額短期保険業

URL: https://www.air-ins.co.jp/

名称:DOORCOM株式会社

所在地:東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15F

代表取締役:松井 伊織

事業内容:IPインターフォン販売業、 ITシステム開発業、 ITインフラ開発業、 住宅設備機器販売業、 建築設計・施工業 住宅設備メンテナンス業

URL: https://doorcom.jp/

【お問い合わせ先】

担当:広報 井上

電話:03-4574-3005

FAX:03-6555-4701

MAIL:contact@doorcom.jp

2022/8/1

業務負担軽減、離職防止、サービス品質向上への取り組み、説明会を開催。

写真)特別養護老人ホーム

大山台ホーム(左下)、 新潟北愛宕の園(左上)、 中之口愛宕の園(右下)、 吉田愛宕の園(右上)

■背景

団塊の世代が後期高齢期を迎える2025年には介護職員が全国で34万人不足すると推計されております。 また令和2年度介護労働実態調査では介護職の不足を感じている介護事業所は65.3%、 離職率は15.3%となっており、 今後ますます介護人材確保が難しくなることが予測されます。

離職理由の一つとしてワークライフバランスが取りづらい事にあります。 特別養護老人ホームの介護職は24時間体制で勤務しており、 うち夜勤は月4回~5回、 丸々1日休める日は月5日程度となっており心身ともにゆっくり休める時間が取りにくいと思われます。

もう一つの理由は業務負担が重い事にあります。 介護度の重いご利用者の食事や入浴、 排泄など多肢にわたるサポートをしており、 そのサポートを1人で行うことが多くなっているためです。

サービス品質の向上の為には、 経験のある職員の定着が欠かせません。 業務負担軽減、 人材定着、 離職防止を今後の施設運営の命題と捉え、 167PJ(年間休日167日プロジェクト)を立ち上げ、 2022年2月からのトライアル導入を経て、 7月16日より上記4施設にて完全導入致しました。

■週休3日制×1日10時間勤務の仕組み

愛宕福祉会では1日8時間週40時間の1ヶ月単位の変形労働時間制度となっております。

1日8時間×週5日=40時間 年間休日数117日 年間総労働時間1984時間

週休3日制度では、 1日10時間勤務となりますが、 週40時間は変わらず、 年間総労働時間は少なくなります。

1日10時間×週4日=40時間 年間休日数167日 年間総労働時間1980時間

■ここがすごい!!新しい働き方、 週休3日×10時間シフトの効果

・理想のワークライフバランス実現

月の休日は約半月の14日間。 ライフを重視した働き方を実現

・人手が必要な時間帯(介護量が多い時間帯)に職員を多く配置可能

シフトをかぶせる事によって人手を厚くし、 業務負担の軽減と生産性アップが実現可

・恒常的に発生していた時間外勤務が大幅に減少

シフトとシフトをかぶせる事によって引き継ぎなどを時間内に行える

記録などの事務作業も勤務時間内に行えるようになり、 大幅に時間外勤務を削減

■8時間勤務と10時間勤務を自身のライフに合わせて選択

子育て世代など10時間勤務が難しい職員もおります。 そこで、 法人内全ての特養を10時間勤務とせず、 新発田市、 新潟市、 燕市にある特養8カ所を3つのエリアに分け、 エリア内に8時間勤務の特養を残します。 10時間勤務が難しい職員には希望を確認し、 エリア内の8時間勤務の特養や他の施設で勤務できるように調整し、 働き方を「自身で選択」できる仕組みとしました。

【エリア1】

新発田市(施設名:豊浦愛宕の園):8時間勤務施設

新潟市北区(施設名:愛宕の園):8時間勤務施設

新潟市北区(施設名:新潟北愛宕の園):10時間勤務施設

【エリア2】

新潟市東区(施設名:新潟東愛宕の園):8時間勤務施設

新潟市東区(施設名:大山台ホーム):10時間勤務施設

【エリア3】

新潟市西蒲区(施設名:中之口愛宕の園):10時間勤務施設

新潟県燕市(施設名:燕愛宕の園):8時間勤務施設

新潟県燕市(施設名:吉田愛宕の園):10時間勤務施設

■愛宕福祉会からの提案「年間休日167日、 週休3日の新しい働き方説明会」開催

「年間休日167日、 週休3日」「ケアワーカーの新しい働き方」求職者様向けの説明会を実施致します。

2022年8月6日(土) 受付13:00~ 説明会13:30~14:30

会場:特別養護老人ホーム中之口愛宕の園地域交流スペース(新潟市西蒲区中之口福島305番地1)

2022年8月7日(日) 受付13:00~ 説明会13:30~14:30

2022年8月10日(水) 受付18:00~ 説明会18:30 ~19:30

会場:社会福祉法人愛宕福祉会研修センター(新潟市北区松潟1490番地2 就労支援センタードリーム新館2階)

■167PJ(年間休日167プロジェクト)特設ページ

https://www.atago.or.jp/167project/

社会福祉法人 愛宕福祉会

所在地:新潟市北区松潟1510番地

代表者名:理事長 石崎 昂一

URL: https://www.atago.or.jp/

■NSGグループについて

NSGグループは、 教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、 健康・スポーツや建設・不動産、 食・農、 商社、 広告代理店、 ICT、 ホテル、 アパレル、 美容、 人材サービス、 エンタテイメント等の幅広い事業を展開する110法人で構成された企業グループです。 それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、 「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、 地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

<NSGグループホームページ>

https://www.nsg.gr.jp/

2022/8/2

1位「茨城県」理由は県民性!?

| 掲載施設数No.1(※)の⽼人ホーム検索サイト「みんなの介護」を運営する株式会社クーリエ(本社:東京都渋谷区、 代表取締役 安田 大作)では、 サイト運営で得た知見を基に介護事業の課題や社会的事象を調査・研究しています。 今回は、 カラオケが利用できる介護施設に関するレポートです。 |

・カラオケ可能な介護施設数の割合の1位は茨城県

「カラオケ」は介護施設で人気の高いレクリエーションのひとつです。

「みんなの介護」では約50項目の「こだわり・特徴」から施設を検索できるサービスを提供しておりますが、 実際「カラオケあり」で検索するユーザーが、 急速に増加しています。 現在、 「みんなの介護」掲載施設のうち「カラオケあり」の施設は全体の1割ほどですが、 入居者のQOL向上の鍵として、 カラオケ機器のニーズは高まっています。

そこで、 「カラオケあり」の施設数を県別に算出し、 各県の掲載施設数に対する割合でランキングを作成しました。 その結果、 1位は茨城県(52.86%) という結果になりました。 最下位の山形県(13.41%)と比べると、 実に4倍にもなります。

なぜ、 茨城県が1位なのか?そして、 カラオケの導入でどんなメリットが期待できるのか?

実際に、 通信カラオケが利用者からも好評だという、 茨城県の介護施設の方にお話を伺いました。

―茨城県が1位になった理由はどのような点にあると思いますか?

「そもそも介護施設にはカラオケが必須という認識でしたので、 むしろ茨城県が1位ということに非常に驚いています。 一概には言えませんが、 集まって歌ってコミュニケーションを取ることが大好きという県民性が下地にあるのかもしれません」

―カラオケはどのような効果が期待できるのでしょうか?

「歌うことはレクリエーションとしてだけでなく、 認知症の予防や身体機能維持にも繋がります。 コロナ禍では感染対策を徹底した上で、 入居者の皆様に楽しんでいただいております」

―やはり入居者の皆様は、 歌うことが好きな方が多いのでしょうか?

「そうですね、 入居者様同士のコミュニケーションの一環としてもカラオケは欠かせません。 歌うだけでなく思い出話に花を咲かせ、 入居者の皆様がいきいきとされているのを見ると私たちも嬉しくなります。 また、 私どものカラオケ機器では、 機能訓練コンテンツなども利用できるので、 歌以外にも多面的に利用して、 QOLの向上に役立てています」

-コロナ禍での感染対策について教えていただけますか?

「マイクカバーやマイクの消毒をその都度行うことはもちろん、 部屋の換気を十分に行った上で、 できるだけ距離を取る飛沫対策も重ねて行っています。 コロナ禍で外出レクや外部からのボランティアが制限される中、 できるだけ施設内でも充実した生活を送っていただきたいという思いから、 感染対策を徹底しています」

(介護付有料老人ホーム らいふアシスト・泉ヶ森 三光楼 康さん)

以下、 47都道府県のランキング(掲載施設数に対するカラオケ可能な施設数の割合)

1位:茨城県/52.86%

2位:山梨県/52.83%

3位:和歌山県/49.00%

4位:埼玉県/46.45%

5位:大分県/44.74%

6位:奈良県/44.54%

7位:栃木県/43.75%

8位:千葉県/42.88%

9位:新潟県/42.41%

10位:佐賀県/42.22%

11位:岐阜県/41.48%

12位:長野県/41.14%

13位:大阪府/40.74%

14位:群馬県/40.11%

15位:三重県/40.00%

16位:愛知県/39.04%

17位:神奈川県/38.72%

18位:京都府/38.55%

19位:香川県/38.30%

20位:沖縄県/37.21%

21位:東京都/36.12%

22位:静岡県/35.99%

23位:福岡県/35.83%

24位:富山県/35.37%

25位:島根県/35.29%

26位:兵庫県/35.26%

27位:鳥取県/34.48%

28位:徳島県/34.48%

29位:北海道/33.80%

30位:宮崎県/32.98%

31位:滋賀県/32.32%

32位:熊本県/31.69%

33位:岡山県/30.22%

34位:岩手県/29.85%

35位:宮城県/28.29%

36位:福井県/27.78%

37位:石川県/27.59%

38位:愛媛県/27.17%

39位:長崎県/26.83%

40位:秋田県/26.67%

41位:鹿児島県/26.11%

42位:青森県/25.00%

43位:山口県/24.80%

44位:広島県/23.23%

45位:高知県/23.08%

46位:福島県/18.95%

47位:山形県/13.41%

【調査概要】

- 調査期間:2022年6月1日~2022年6月30日

- 調査対象サイト:「みんなの介護」 https://www.minnanokaigo.com/

- 調査対象:「みんなの介護」に掲載している49,836件の介護施設

- 調査機関: みんなの介護(株式会社クーリエ)

- 算出方法:各都道府県の掲載施設数に対する、 カラオケ可能な施設数の割合

※主要な老人ホーム検索サイトを対象に掲載施設数の調査を行った結果、 みんなの介護がNo.1を獲得しました。

【掲載施設数についての調査概要】

- 調査期間:2022年4月7日~4月11日

- 調査方法:自社調べ

- 調査対象サイト:みんなの介護、 LIFULL介護、 探しっくす、 オアシスナビ、 シニアのあんしん相談室、 MY介護の広場、 有料老人ホーム情報館、 いい介護

- 施設数の計上方法:調査対象サイトについて、 調査期間中における各都道府県の施設掲載数(訪問介護事業所を除く)の積み上げ値を比較。 各都道府県の施設掲載数については、 調査対象サイトの都道府県のインデックスページに記載されている検索結果数について、 実際の掲載数との整合性を確認の上、 当該結果数の数値を採用。

- 株式会社クーリエについて

株式会社クーリエでは、 「きちんとした情報があれば、 人はもっと良い選択ができる」という考えのもと「確かな価値を多くの人へ」という企業理念を掲げ、 デジタルプラットフォームビジネスを展開し、 新たな価値創造を追求しています。

〈関連ウェブサイト〉

介護情報の総合ポータルサイト「みんなの介護」

https://www.minnanokaigo.com/

介護の人材採用メディア「みんなの介護求人」

https://job.minnanokaigo.com/

連載コンテンツ「みんなの介護ニュース」

https://www.minnanokaigo.com/news/

介護福祉⼠ 国家試験対策ツール「ケアスタディ」

https://job.minnanokaigo.com/carestudy/

介護スタッフ広場「みんなの介護コミュニティ」

https://job.minnanokaigo.com/community/

〈公式SNS〉

「みんなの介護」Facebookページ

https://www.facebook.com/minnanokaigo/

「みんなの介護」Twitter公式アカウント

https://twitter.com/minnanokaigo/

「みんなの介護」 Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/minnanokaigo/

「みんなの介護」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/minnanokaigo/

「みんなの介護求人」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCWaUESoZ1t_e29FciH5btKg

【会社概要】

株式会社クーリエ

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー17F

代表取締役 安田 大作

コーポレートサイト

https://www.courier.jpn.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社クーリエ 広報担当:大山

電話:03-6706-4042 メールアドレス:pr@courier.jpn.com FAX:03-6685-2406

2022/8/2

クラウドケア、リリムジカと業務提携

ネットで簡単に頼める訪問介護・家事・生活支援サービス「Crowd Care(クラウドケア)」を運営する株式会社クラウドケア(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CEO:小嶋潤一)は、 この度、 訪問音楽サービスを提供する株式会社リリムジカ(本社:東京都新宿区、 代表取締役:柴田萌)と業務提携し、 音楽を聴く、 奏でる、 歌う、 語るといった行動を通して、 音楽を楽しむ場づくりをする「ミュージックファシリテーション」を自宅に提供するサービスを開始します。

今回の提携を通じて、 在宅で介護を受ける方々のもとに、 介護・家事・生活支援だけでなく音楽も届けることで、 最期までその人らしく生活することに貢献してまいります。

- 業務提携の背景

クラウドケアでは「ケアを通して、 多くの人々を幸せにする。 」をミッションに、 2016年の創業から、 介護保険制度では補えない介護ニーズとヘルパーをマッチングし、 介護保険外の訪問介護・家事・生活支援サービスを提供してきました。 クラウドケアのサービスを利用いただく方の中には、 日常生活に欠かせない介護・家事・生活支援だけでなく、 自分のやりたいことや楽しみたいことに活用いただくケースが多くあります。 具体的には、 結婚式の参列の付き添いや、 旅行先での入浴介助などです。 こういったケアに関するニーズには、 介護保険制度内では応えられません。 クラウドケアは、 介護保険外サービスを提供することで、 介護が必要な方でも自分らしく最期まで暮らせる世の中を目指しています。

この度、 そんな「人が最期まで自分らしく生きられる社会をつくる」という想いに賛同し、 音楽ファシリテーションを提供する株式会社リリムジカと業務提携し、 音楽を楽しむ場づくりをする「ミュージックファシリテーション」を、 スキルシェア形式で自宅に提供します。

リリムジカは2008年の創業以来、 介護施設等を定期的に訪れ、 高齢者を対象とした参加型音楽プログラムをのべ2万回以上実施してきました。 その中には一対一で行う個人プログラムの依頼もあり、 「シャンソンや賛美歌、 英語の歌など他の人と一緒だと歌いづらい曲を歌いたい」「片手に麻痺があるがピアノを習いたい」「歌が大好きな認知症の母が本人のペースで思いっきり歌える時間をつくりたい」といった個別性の高いニーズに応えてきました。 参加者からは「この年になっても英語の歌に挑戦できるのが嬉しい」「自分より若い人と懐かしい歌を一緒に歌えて、 話もたくさんできて楽しい。 刺激になる」、 家族からは「音楽は母の元気の源で、 生活の支えになっている」「口元が少し動いた、 まばたきが多いなど小さな変化ではあるけれど、 少しでもいきいきとした姿を見られて嬉しい」といった声をいただいています。

クラウドケアは、 リリムジカとの提携を通して、 今後も増加し続ける保険外のケアニーズとヘルパーが正しくつながる機会を創出してまいります。

- 業務提携の内容について

今回の提携により、 まずは下記のサービスを展開してまいります。

サービス名 :訪問音楽サービス

サービス内容:

音楽をつかった場づくりのプロフェッショナルである「ミュージックファシリテーター」がお伺いして、 皆さまの“マイソング”をご一緒します。 マイソングとは、 利用者の好きな曲、 思い入れのある曲のことです。 童謡、 唱歌、 戦前から最近に至るまでの流行歌、 演歌、 賛美歌、 シャンソンなど幅広いジャンルの曲を、 ピアノやキーボードなどの鍵盤楽器で演奏・伴奏します。 ただ歌うだけでなく、 音楽をきっかけに思い出したことや話したくなったことがあれば、 その話をじっくりと伺います。 ご家族様の同席も可能で、 離れた場所にお住まいの場合は、 サービス提供先の場所にWi-Fi環境があればZoomを使ってオンラインで同席いただくこともできます。

メニュー :

<初回お試し>

1回1時間9,900円(税込)+交通費880円(税込)

<スポット依頼>

初回以降:1回1時間の単発訪問依頼

1回1時間12,100円 (税込)+交通費880円(税込)

<定期依頼>

1回1時間の訪問を隔週にて4回訪問コース

4回分39,600円(税込)+交通費(4回訪問分)3,520円(税込)

その他オプション

キーボード持ち込み料 770円(税込)

提供エリア:

東京都内エリア=世田谷区、 新宿区、 渋谷区、 港区、 杉並区、 大田区

神奈川県内エリア=横浜市、 川崎市

詳細URL : https://www.crowdcare.jp/services/music-facilitation/

・リリムジカ 代表取締役 柴田萌氏 コメント

音楽の役割としてよく着目されるのは「歌うことで嚥下機能の維持が期待できる」「懐かしい音楽が記憶や感情を刺激する」といったことですが、 私はそれ以上に「音楽はご本人の意欲と、 対話・コミュニケーションを促進する」ことを強く実感しています。 要介護度の高い方や「聴くのは嫌いじゃない、 でも自分で歌うのには苦手意識がある」という方を含む多くのお客様が、 音楽を通じてミュージックファシリテーター、 家族との交流を楽しまれています。 生活の中での必要なサポートに加え、 一方ではその観点から解放され、 その人自身の人となりにスポットが当たる時間をつくることも大切なケアの一環と考え、 皆さまのお役に立てるよう努めてまいります。

・ネットで簡単に頼める訪問介護・家事・生活支援サービス「Crowd Care(クラウドケア)」について

「Crowd Care」は、 シェアリングエコノミー型(クラウドソーシング)の訪問介護・家事・生活支援マッチングプラットフォームです。 依頼ごとにヘルパーをマッチングして、 介護スキルを持つ貴重な人材をシェアしていく仕組みとなります。 シェアリングエコノミーの仕組みとテクノロジーを活用することで、 依頼者は介護保険外の自費訪問介護ヘルパーサービスを低価格でご利用いただけます。 また、 介護職として働いている方はもちろん、 介護の仕事から離れてブランクがある方、 未経験の方も、 隙間時間を使って自分のスキルや都合に合わせてヘルパーとして働くことが可能です。

※シェアリングエコノミーとは、 個人が保有するスキル・モノなどを必要な人に提供・共有するほか、 インターネットを介して個人間で取引する、 新しい形態のサービスを指します。

【取扱サービス】

・訪問介護・家事・生活支援サービス 1時間あたり2,750円~3,300円(税込/交通費別)

・買物お助けサービス(買物代行) 1ヶ所あたり550円(税込/交通費別)

・オーダーメイドサービス 都度お見積り

▼介護サービスの当たり前を変えた、 ネットで介護を頼める訪問介護マッチングサービス「CrowdCare」が生まれた理由

https://prtimes.jp/story/detail/ErQgowsXvLB

■会社概要

商号 : 株式会社クラウドケア

代表者 : 代表取締役CEO 小嶋 潤一

所在地 : 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-1 PMO渋谷II 2階207

事業内容: 訪問介護・家事・生活支援マッチングプラットフォーム「CrowdCare」の運営

設立日 : 2016年8月2日

資本金 : 8900万円(資本準備金含む)

URL : https://www.crowdcare.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

広報担当:川畑(かわばた)

電話:090-8463-6338 メールアドレス:info@23night.com

2022/8/2

シニアジョブと正宏商事が業務提携を結び、シニア転職支援にとどまらない協業目指す

50歳以上のシニア人材に特化した人材紹介と人材派遣を提供する(株)シニアジョブ(本社:東京都新宿区/代表取締役 中島康恵/以下、 シニアジョブ)と、 総合旅行業や人材業を提供する株式会社正宏商事(本社:東京都千代田区/代表取締役 藤野可聖/以下、 正宏商事)は、 2022年7月14日に業務提携契約を締結しました。

正宏商事の登録で増加するシニア求職者に対し、 シニアジョブのノウハウを活用して転職支援を提供することを目指しますが、 正宏商事が提供する他の領域についても情報交換を進めることで、 将来的に調理人材や不動産業界での転職支援、 海外人材に関する意見交換なども視野に入れた関係を構築します。

■業務提携の背景と内容

正宏商事が営む人材紹介サービスへと登録する求職者の高齢化傾向が強まっていることから、 シニアの人材紹介に実績を持つシニアジョブとのシナジーが期待され、 両社の協議の結果、 今回の業務提携に至りました。

今回、 主として想定する両社の提携の枠組みは上記のとおり、 正宏商事に多数登録するシニア求職者に対しシニアジョブのノウハウによって転職支援を行うことですが、 他方、 正宏商事では総合旅行業の会社として旅行業界内のパイプを持つことから、 シニアジョブが行うホテル・旅館向けのシニア調理人材紹介でも協力が期待できること、 不動産会社をグループ内に持つことから、 シニアジョブが行う不動産会社向けのシニア施工管理人材紹介でも協力が期待できること、 また、 特定技能登録支援事業を行うことから、 シニアジョブが事業領域としない海外人材活用に関して広く意見交換することについても期待ができるといった、 今後の発展的な協力関係も模索したものとなっています。

■シニアジョブ 代表取締役 中島康恵からのメッセージ

シニアジョブはちょうど、 これまでのシニアの転職支援で取り扱っていた限定的な業界・職種から、 大幅にその職種の範囲を広げることを目指しており、 こうした時期に当社と協業を考えてくださる存在は有り難い限りです。

今回はひとまず、 正宏商事さんにご登録されたシニア求職様で当社の求人にマッチする方への支援から協業いたしますが、 正宏商事さんは当社とのシナジーが期待できる様々な領域の事業を展開されているので、 継続的に当社広報部と情報交換いただき、 新たな領域でも協業できる未来志向の関係を目指せればと考えております。

■株式会社正宏商事について

正宏商事は、 旅行業と人材ビジネスを中心に、 その周辺事業を幅広く執り行う20年の歴史を持つ会社であり、 株式会社安達旅行、 華成商事株式会社、 株式会社正宏ハウジングなどのグループ会社を束ねています。 その事業領域は、 綜合旅行業、 輸出入業、 飲食業、 免税店事業、 人材派遣業、 人材紹介業、 特定技能登録支援事業など広範囲に及び、 海外や旅客に関する太いパイプを持っています。

■株式会社シニアジョブについて

50歳以上のシニアに特化した人材紹介/人材派遣を提供する会社です。 学生起業家出身である代表取締役の中島が、 人材不足にも関わらずシニアの就職が困難であるという社会課題に気づき、 その解決をライフワークとするべく業種転換。 徹底した効率化とスピードによって、 シニアのみを扱う人材会社として成長中。 社員も20代を中心に60代まで活躍する環境です。

シニア求職者の方は、 シニアジョブのみならず、 多数の提携先も含めたお仕事探しが可能です。 シニア求職者の方のお問い合わせはサイトからお願いいたします。 ( https://senior-job.co.jp/ )

■株式会社正宏商事 会社概要

代表 : 代表取締役 藤野 可聖

本社 : 東京都千代田区神田和泉町1-6-1 インターナショナルビル401号室

URL : https://seiko-agency.com/

事業内容 : 人材派遣業、 有料職業紹介業、 特定技能登録支援、 旅行業全般

■株式会社シニアジョブ 会社概要

代表 : 代表取締役 中島 康恵

本社 : 東京都新宿区大久保2丁目5−22セキサクビル8F

TEL : 03-6908-9822

URL : https://corp.senior-job.co.jp/

事業内容 : シニアの人材ビジネス提供

ご取材に関するお問い合わせ先

株式会社シニアジョブ 広報部 安彦(あびこ)

TEL:080-4107-5851 e-mail:m-abiko@senior-job.co.jp

2022/8/3

《美容皮膚科医が解説》「マスク荒れ」や「男性美容」、目元悩みの「クマ(青クマ・赤クマ・茶クマ・黒クマ)」や、老け見えの原因「ほうれい線」について

コロナ禍におけるリモート会議などのオンライン普及により、 モニター画面に映し出された自分の顔と向き合う機会が増えたことで、 オンライン映え(自分の顔写り)を気にする方や、 長く続くマスク生活による肌荒れ(マスク荒れ)など、 年齢や性別を問わずお顔の肌悩みを抱える方が増加しています。

また、 近年では【男性の美容市場】が成長を続け、 メンズコスメやメンズメイク、 男性脱毛、 メンズネイルなど、 一部の美容感度が高い男性のみにとどまらず、 一般男性の間でもメンズ美容へのニーズの高まりが伺えます。

そのような中で、 「自分自身の肌や目元」に対し、 実際に皆さんはどのような悩みを抱いている のでしょうか。

そこで 『東京イセアクリニック』 (医療法人社団心紲会/東京都新宿区 院長・吉種克之)では、 2022年7月11日から7月12日の2日間、 15歳~59歳の男女1,000名を対象に【性別・世代別「肌悩み」に関する調査】(インターネット調査)を実施 。

このたび 、 【性別・世代別に「肌悩み」「目元悩み」をランキング発表】形式 でまとめました。 (●女性/世代別:肌悩みトップ5 ●男性/世代別:肌悩みトップ5 ●女性/世代別:目元悩みトップ5 ●男性/世代別:目元悩みトップ5、 など)

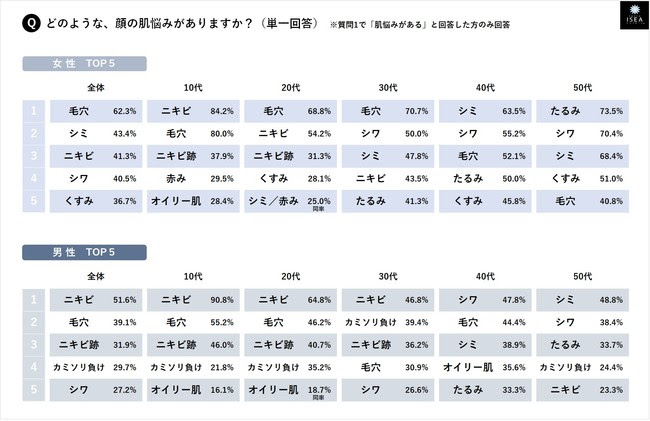

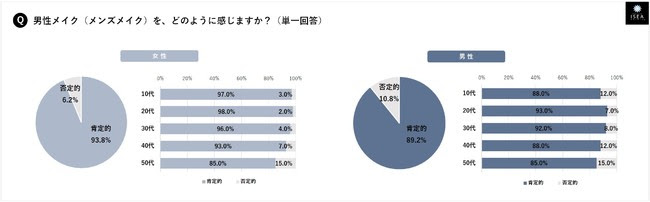

その他調査結果では、 男女ともに9割が「肌悩みがある」 と回答。 実際に、 どのような 「肌悩み」 を抱えているかの問いでは、 トップ回答に 女性の6割が「毛穴(62.3%)」、 男性の半数以上が「ニキビ(51.6%)」 と回答。

「目元の悩み」 に関しては、 男女ともに「クマ」がトップ回答 に。

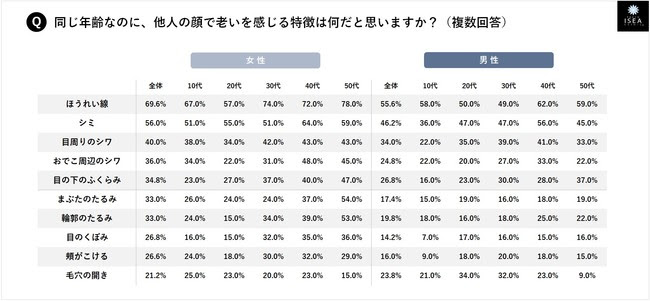

同じ年齢なのに他人の顔で老いを感じる特徴 「老け見えの印象を決定づける最も重要な部分」 には 、 男女・全世代一致でトップ回答は「ほうれい線」 であることが判明。

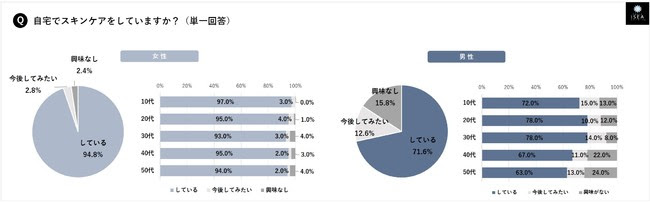

昨今話題の 「メンズメイク」 に関しては、 男女ともに9割が「肯定的」と回答 しました(女性:93.8%・男性:89.2%)。

なお、 本リリース後半では「マスク荒れ」や「男性美容」、 目元悩みトップの「クマ」、 老け見えの原因である「ほうれい線」に関し、 当院・美容皮膚科診療部長の大山希里子医師が、 解説いたします。

・10~50代の男女1,000名に聞く 【世代・世代別「肌悩み」調査】

※当データやコメント使用時はクレジット表記『東京イセアクリニック』を記載ください

※各種詳細は、 「添付のPDFファイル」をあわせてご確認ください

1.【顔の肌悩み】男女ともに9割が「ある」と回答(女性:95.4%・男性:89.6%)

◎女性は50代、 男性は30代が最多回答(女性50代:98.0%・男性30代:94.0%)

―――

●質問/あなたは、 顔の肌悩みがありますか?(単一回答)

ある 女性 95.4%(10代 95.0%、 20代 96.0%、 30代 92.0%、 40代 96.0%、 50代 98.0%)

男性 89.6%(10代 87.0%、 20代 91.0%、 30代 94.0%、 40代 90.0%、 50代 86.0%)

ない 女性 4.6%(10代 5.0%、 20代 4.0%、 30代 8.0%、 40代 4.0%、 50代 2.0%)

男性 10.4%(10代 13.0%、 20代 9.0%、 30代 6.0%、 40代 10.0%、 50代 14.0%)

2.【肌悩みトップ】女性の6割が「毛穴(62.3%)」、 男性の5割が「ニキビ(51.6%)」と回答

◎全世代において女性より男性の方が「ニキビ」「ニキビ跡」に悩みを持つ割合が高いことが判明

◎とくに10代男性の9割(90.8%)が「ニキビ」に悩んでいる結果に

◎男女ともに世代が上がるにつれ「たるみ」「シミ」「シワ」が上位にランクイン

―――

●質問/どのような、 顔の肌悩みがありますか?(単一回答)

※質問1で「ある」と回答した方のみ回答

毛穴

女性 62.3%(10代 80.0%、 20代 68.8%、 30代 70.7%、 40代 52.1%、 50代 40.8%)

男性 39.1%(10代 55.2%、 20代 46.2%、 30代 30.9%、 40代 44.4%、 50代 18.6%)

シミ

女性 43.4%(10代 11.6%、 20代 25.0%、 30代 47.8%、 40代 63.5%、 50代 68.4%)

男性 25.2%(10代 3.5%、 20代 13.2%、 30代 22.3%、 40代 38.9%、 50代 48.8%)

ニキビ

女性 41.3%(10代 84.2%、 20代 54.2%、 30代 43.5%、 40代 17.7%、 50代 8.2%)

男性 51.6%(10代 90.8%、 20代 64.8%、 30代 46.8%、 40代 32.2%、 50代 23.3%)

シワ

女性 40.5%(10代 6.3%、 20代 19.8%、 30代 50.0%、 40代 55.2%、 50代 70.4%)

男性 27.2%(10代 5.8%、 20代 17.6%、 30代 26.6%、 40代 47.8%、 50代 38.4%)

くすみ

女性 36.7%(10代 22.1%、 20代 28.1%、 30代 35.9%、 40代 45.8%、 50代 51.0%)

男性 11.8%(10代 2.3%、 20代 13.2%、 30代 11.7%、 40代 16.7%、 50代 15.1%)

たるみ

女性 35.6%(10代 3.2%、 20代 9.4%、 30代 41.3%、 40代 50.0%、 50代 73.5%)

男性 21.0%(10代 3.5%、 20代 13.2%、 30代 21.3%、 40代 33.3%、 50代 33.7%)

乾燥肌

女性 23.5%(10代 27.4%、 20代 20.8%、 30代 26.1%、 40代 27.1%、 50代 16.3%)

男性 17.4%(10代 12.6%、 20代 15.4%、 30代 18.1%、 40代 25.6%、 50代 15.1%)

ニキビ跡

女性 22.6%(10代 37.9%、 20代 31.3%、 30代 20.7%、 40代 17.7%、 50代 6.1%)

男性 31.9%(10代 46.0%、 20代 40.7%、 30代 36.2%、 40代 20.0%、 50代 16.3%)

赤み

女性 18.2%(10代 29.5%、 20代 25.0%、 30代 12.0%、 40代 15.6%、 50代 9.2%)

男性 8.0%(10代 5.8%、 20代 11.0%、 30代 11.7%、 40代 5.6%、 50代 5.8%)

オイリー肌

女性 17.8%(10代 28.4%、 20代 15.6%、 30代 21.7%、 40代 19.8%、 50代 4.1%)

男性 21.9%(10代 16.1%、 20代 18.7%、 30代 21.3%、 40代 35.6%、 50代 17.4%)

敏感肌

女性 14.7%(10代 25.3%、 20代 8.3%、 30代 12.0%、 40代 18.8%、 50代 9.2%)

男性 8.7%(10代 5.8%、 20代 13.2%、 30代 9.6%、 40代 12.2%、 50代 2.3%)

そばかす

女性 10.3%(10代 15.8%、 20代 9.4%、 30代 9.8%、 40代 8.3%、 50代 8.2%)

男性 3.6%(10代 3.5%、 20代 6.6%、 30代 5.3%、 40代 2.2%、 50代 0.0%)

肝斑

女性 9.6%(10代 1.1%、 20代 3.1%、 30代 9.8%、 30代 13.5%、 50代 20.4%)

男性 4.0%(10代 1.2%、 20代 6.6%、 30代 5.3%、 30代 3.3%、 50代 3.5%)

カミソリ負け

女性 6.5%(10代 14.7%、 20代 4.2%、 30代 6.5%、 40代 5.2%、 50代 2.0%)

男性 29.7%(10代 21.8%、 20代 35.2%、 30代 39.4%、 40代 26.7%、 50代 24.4%)

その他

日焼け(男性:50代)

色むら(女性:10代)

【女性/世代別:肌悩みトップ5】 / 【男性/世代別:肌悩みトップ5】

3.【目元の悩み】男女ともに「クマ」がトップ回答に(女性:48.8%・男性:37.8%)

◎男性は全世代共通で「クマ」の悩みがトップ回答

◎10代女性の半数以上(56.0%)が「クマ」の悩みを抱えていることが判明

◎10代・20代男性の目元の悩み「クマ」に次いで「涙袋がない」に

―――

●質問/どのような、 目元の悩みがありますか?(複数回答)

【トップ5】

1.クマ

女性 48.8%(10代 56.0%、 20代 44.0%、 30代 50.0%、 40代 44.0%、 50代 50.0%)

男性 37.8%(10代 29.0%、 20代 38.0%、 30代 42.0%、 40代 43.0%、 50代 37.0%)

2.シワ

女性 28.2%(10代 5.0%、 20代 9.0%、 30代 30.0%、 40代 46.0%、 50代 51.0%)

男性 19.0%(10代 4.0%、 20代 13.0%、 30代 17.0%、 40代 32.0%、 50代 29.0%)

3.シミ

女性 28.2%(10代 5.0%、 20代 11.0%、 30代 32.0%、 40代 42.0%、 50代 51.0%)

男性 14.6%(10代 3.0%、 20代 10.0%、 30代 13.0%、 40代 21.0%、 50代 26.0%)

4.まつ毛

女性 24.8%(10代 31.0%、 20代 27.0%、 30代 19.0%、 40代 26.0%、 50代 21.0%)

男性 4.8%(10代 4.0%、 20代 9.0%、 30代 6.0%、 40代 4.0%、 50代 1.0%)

5.たるみ

女性 24.0%(10代 2.0%、 20代 8.0%、 30代 20.0%、 40代 36.0%、 50代 54.0%)

男性 15.4%(10代 2.0%、 20代 14.0%、 30代 14.0%、 40代 25.0%、 50代 22.0%)

6.くすみ

7.乾燥

8.涙袋がない

9.まゆ毛

10.目の下のふくらみ

11.二重幅が狭い

12.二重幅が広い …と続く

★その他

一重(男性:10代)(男性:30代)

眼瞼下垂(男性:30代)

【女性/世代別:肌悩みトップ5】 / 【男性/世代別:肌悩みトップ5】

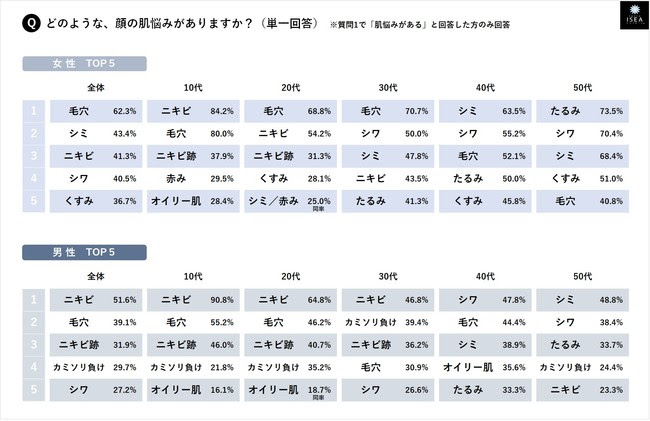

4.【自宅でスキンケア】女性の9割以上(94.8%)、 男性の7割(71.6%)が「している」と回答

◎【男女世代別】「スキンケアしている」最多回答は、 女性10代(97.0%)男性は20代30代(同率78.0%)に

―――

●質問/自宅でスキンケアをしていますか?(単一回答)

している

女性 94.8%(10代 97.0%、 20代95.0%、 30代 93.0%、 40代 95.0%、 50代 94.0%)

男性 71.6%(10代 72.0%、 20代78.0%、 30代 78.0%、 40代 67.0%、 50代 63.0%)

今後してみたい

女性 2.8%(10代 3.0%、 20代 4.0%、 30代 3.0%、 40代 2.0%、 50代 2.0%)

男性 12.6%(10代 15.0%、 20代 10.0%、 30代 14.0%、 40代 11.0%、 50代 13.0%)

興味がない

女性 2.4%(10代 0.0%、 20代 1.0%、 30代 4.0%、 40代 3.0%、 50代 4.0%)

男性 15.8%(10代 13.0%、 20代 12.0%、 30代 8.0%、 40代22.0%、 50代 24.0%)

5.【メンズメイク】男女ともに9割が「肯定的」と回答(女性:93.8%・男性:89.2%)

◎男女ともに20代が最も「肯定的」の割合が高い傾向に(20代/女性:98.0%・男性:93.0%)

―――

●質問/男性メイク(メンズメイク)を、 どのように感じますか?(単一回答)

肯定的

女性 93.8%(10代97.0%、 20代98.0%、 30代 96.0%、 40代 93.0%、 50代 85.0%)

男性 89.2%(10代 88.0%、 20代93.0%、 30代 92.0%、 40代 88.0%、 50代 85.0%)

否定的

女性 6.2%(10代 3.0%、 20代 2.0%、 30代 4.0%、 40代 7.0%、 50代 15.0%)

男性 10.8%(10代 12.0%、 20代 7.0%、 30代 8.0%、 40代 12.0%、 50代 15.0%)

6.【老いを感じる特徴】男女・全世代一致でトップは「ほうれい線」(女性:69.6%・男性:55.6%)

◎次いで、 「シミ」「目周りのシワ」と回答が続く

―――

●質問/同じ年齢なのに、 他人の顔で老いを感じる特徴は何だと思いますか?(複数回答)

【トップ5】

1.ほうれい線

女性 69.6%(10代 67.0%、 20代 57.0%、 30代74.0%、 40代 72.0%、 50代 78.0%)

男性 55.6%(10代 58.0%、 20代 50.0%、 30代49.0%、 40代 62.0%、 50代 59.0%)

2.シミ

女性 56.0%(10代 51.0%、 20代 55.0%、 30代51.0%、 40代 64.0%、 50代 59.0%)

男性 46.2%(10代 36.0%、 20代 47.0%、 30代47.0%、 40代 56.0%、 50代 45.0%)

3.目周りのシワ

女性 40.0%(10代 38.0%、 20代 34.0%、 30代42.0%、 40代 43.0%、 50代 43.0%)

男性 34.0%(10代 22.0%、 20代 35.0%、 30代39.0%、 40代 41.0%、 50代 33.0%)

4.おでこ周辺のシワ

女性 36.0%(10代 34.0%、 20代 22.0%、 30代31.0%、 40代 48.0%、 50代 45.0%)

男性 24.8%(10代 22.0%、 20代 20.0%、 30代27.0%、 40代 33.0%、 50代 22.0%)

5.目の下のふくらみ

女性 34.8%(10代 23.0%、 20代 27.0%、 30代37.0%、 40代 40.0%、 50代 47.0%)

男性 26.8%(10代 16.0%、 20代 23.0%、 30代30.0%、 40代 28.0%、 50代 37.0%)

6.まぶたのたるみ

7.輪郭のたるみ

8.目のくぼみ

9.頬がこける

10.毛穴の開き …が続く

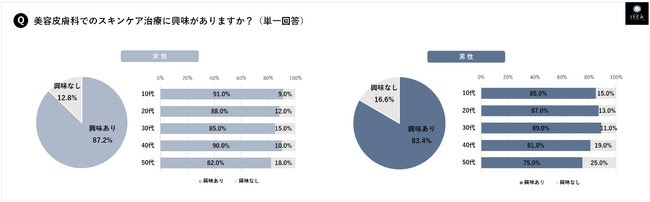

7.【美容皮膚科でのスキンケア治療】男女ともに8割以上が「興味あり」と回答(女性:87.2%・男性:83.4%)

◎女性は10代、 男性は30代の9割が「興味あり」と最も興味を示す結果に(女性10代:91.0%・男性30代:89.0%)

―――

●質問/美容皮膚科でのスキンケア治療に興味がありますか?(単一回答)

興味あり

女性 87.2%(10代 91.0%、 20代 88.0%、 30代 85.0%、 40代 90.0%、 50代 82.0%)

男性 83.4%(10代 85.0%、 20代 87.0%、 30代 89.0%、 40代 81.0%、 50代 75.0%)

興味なし

女性 12.8%(10代 9.0%、 20代12.0%、 30代 15.0%、 40代 10.0%、 50代 18.0%)

男性 16.6%(10代 15.0%、 20代13.0%、 30代 11.0%、 40代 19.0%、 50代 25.0%)

■「東京イセアクリニック」美容皮膚科診療部長:大山希里子医師による解説

◎マスク荒れについて

マスク生活が続くなか、 マスクのせいで肌荒れ(マスク荒れ)を起こしてしまう方も多いのではないでしょうか。 マスクを着けることによって、 風邪予防やアレルギー対策はもちろん、 肌も保湿・保護されていると思いがちですが、 実際は擦れたり、 蒸れて雑菌が繁殖したりと肌には悪い環境になっています。 着脱時に擦れないように注意し、 家に帰ったら洗顔し肌を清潔に保つことが大切です。

また、 マスクを着用していても紫外線は通すので、 紫外線対策をしてしっかり行うことが大切です。

◎男性美容について

近年、 美容感度が高い男性だけにとどまらず、 清潔感や好印象を生み出したり、 未来への投資として、 日焼け止めや基礎化粧品、 ホームケア商品ほか、 コスメ関連や美容グッズを手に取る男性も増加しています。

美容クリニックにおいては、 ひと昔前は利用される方々は女性のイメージが強かったと思いますが、 近年では、 男性がスキンケア治療や脱毛などで通院されることも、 今や珍しいことではなくなりました。

「美容」は、 男性も女性も関係ありません。 「肌悩み」の原因や要因は人によって違うため、 他の人には合っている治療方法でも、 自分には合わないこともあります。 間違ったケアで悪化させてしまわないよう、 悩みがあれば美容皮膚科などの専門機関を頼ることをお薦めします。

◎目元悩みトップ回答の「クマ」について

目元の悩みで多くの方が「クマ」と回答しましたが、 クマには4つのタイプがあり、 それぞれ原因が異なります。

【青クマ】【赤クマ】・・・眼輪筋の色味や血液の色味が透ける、 毛細血管のうっ滞などが原因

【茶クマ】・・・色素沈着や角質肥厚などが原因

【黒クマ】・・・眼窩脂肪が前に突出・皮膚がたるむことが原因

しかし、 ほとんどの方が混在のクマになります。 クマの治療は、 外科的に脂肪をとる治療やレーザー治療ほかがあり、 原因が違うと治療方法も異なってきます。 原因に応じた対処法でないと効果がないどころか、 逆効果となることもありますので、

自分に合った治療を見極めてくれる、 不必要な治療をすすめてこないクリニックを選ぶことをお薦めします。

◎老け見えの原因である「ほうれい線」治療法3選

「ほうれい線」は、 鼻横から口に向かって出る線で「たるみ」が原因で起こります。 ほうれい線や目の下のたるみ、 ゴルゴラインなどの「たるみ治療」は、 たるんでしまう前に、 定期的に治療をして「予防していくこと」が大切です。 主な治療法として、 下記3選をご提案します。

1.ハイフ:たるみの原因である表情筋を覆っている膜(SMAS層)に超音波の熱エネルギーを利用して治療する

2.糸リフト:医療用の溶ける糸を使う施術。 糸についている棘を利用して引き上げを行ったり、 真皮のハリ感を出していく治療

3.ヒアルロン酸注入:ほうれい線の鼻唇溝という溝の部分にヒアルロン酸を注入してボリュームを補充していく

| ■美容皮膚科診療部長:大山希里子医師 プロフィール (※大山医師へのインタビュー取材も承っております) |

| 日本皮膚科学会・日本美容皮膚科学会・日本抗加齢医学会 会員 皮膚外科医・美容皮膚科医として、 知識のグレードアップを怠らず日々の診療に携わっている。 ニキビを始めとした多くの肌悩みに対し、 深い知識を持つ一方で、 ヒアルロン酸やボトックスを中心とした注入治療も得意とし、 顔全体のバランスを熟知した、 そのデザイン力は多くの患者さまから支持されている。 ・Instagram https://www.instagram.com/chika_isea/ ・YouTube https://www.youtube.com/channel/UCGmTmTngy4FC3tlc2RT6RCg |

■東京イセアクリニック

◎予約専門無料ダイヤル :0120-963-866

◎診療時間 :11:00~20:00(不定休、 予約制)

◎所在地:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル5階

・公式Instagram: https://www.instagram.com/iseaclinic/

・公式Twitter: https://twitter.com/iseaclinic

アンケートリリースに関するお問合せやご取材は、 下記までご連絡ください。

【東京イセアクリニック/医療法人社団心紲会】

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル8階

Tel. 03-5291-5270

http://www.tokyoisea.com

広報部:伊藤 有堀 下谷 pr@junikai.or.jp

2022/8/3

~アシックスの専任コーチと走る皇居周辺ラン~

クラブツーリズム株式会社(本社:東京都新宿区、 代表取締役社長:酒井博、 以下クラブツーリズム)は、 アシックスジャパン株式会社(以下アシックス)が運営する施設「ASICS RUN TOKYO MARUNOUCHI」を利用し、 専任コーチの指導付の初心者向けランニングイベントを共同で企画しました(日帰り現地集合型プラン、 旅行代金:13,000円、 設定日:2022年9月18日、 10月23日、 11月19日)。

中心顧客層がアクティブシニアのクラブツーリズムはアシックスと共同で、 健康寿命延伸に「ランニング」という新たな趣味をお客様にご提案します。

長引くコロナ禍で外出自粛により運動不足になりがちな中、 個人でランニングを始めたはいいが「どのような靴を履けばいいのだろうか?」「自分のランニングフォームは合っているのだろうか?」等、 迷いながら取り組む方も多いです。 「一度しっかりとランニングの基礎を学びたい」といったシニア世代の声に応えるため、 昨年アシックスと共同で実施した「ウォーキングの基礎講座」で得た知見を活かし、 「ランニング」に特化した初心者向けのランニングイベントを企画しました。

本イベントの舞台は、 皇居から近い東京都・丸の内にある「ASICS RUN TOKYO MARUNOUCHI」で、 アシックスランニングクラブコーチがクラブツーリズムのお客様だけにランニングの基礎を丁寧にレクチャーします。 シューズ選びから履き方に始まり、 ストレッチおよびランニング姿勢の指導を経て、 実際の皇居周辺ランまでご案内します。 また、 シニアの初心者には少し敷居が高いと思われがちな「ランニングステーション」のデビューもしっかりアシストいたします。 ランニング後にコーチとの昼食懇談会をご用意し、 コーチに気軽に質問や相談をしていただけます。

■≪アシックスランニングクラブ監修≫基礎から学ぶ初めてのランニングデビュー 企画概要

https://bit.ly/3PzhCAB (コース番号:E1319-988)

設定日: 2022年9月18日(日)、 10月23日(日) 、 11月19日(土)

旅行代金: 13,000円 (日帰り・現地集合型プラン)

ポイント:

・シャワー・ロッカー・着替え場所が備わったランニングステーションの使用方法をサポート

・アシックススタッフが勧めるシューズをフィッティングし、 無料でレンタル

・アシックスランニングクラブコーチがランニング前と後のストレッチをじっくりレクチャー

日常で使える筋トレの講座や怪我のリスクを抑えるストレッチもご案内

・ランニングの基礎フォームを3つに分けてわかりやすく解説する「3ステップドリル」の実践

・アシックスランニングクラブコーチが「皇居周辺ラン」へご案内

・ランニング後は併設するカフェでコーチを交えての昼食会を開催。 ランニングの疑問をコーチに相談可能

・参加者には店舗内のお買い物を10%引きでご案内。 イベント終了後にゆっくり店内をご覧ください

<上記リリースに関するお問合せ先>

クラブツーリズム広報 TEL:03-5323-6875 E-Mail:ctpr@club-tourism.co.jp

〔クラブツーリズム株式会社は、KNT-CTホールディングスのグループ会社です〕

2022/8/3

介護現場に寄り添うカイゴメディアの動画制作だからこそ、身近な課題でより理解しやすく

| 介護領域に特化した動画・SNSメディアを運営する株式会社カイゴメディア(本社:東京都渋谷区、 代表取締役:向笠 元、 以下カイゴメディア)ではこの度、 エステー株式会社の介護専用商品「エールズ」との動画コラボレーションを行い、 介護現場のニオイの悩みについて情報発信を行いました。 |

エステー株式会社の「エールズ」は「消臭力」や「脱臭炭」の研究開発で培った技術を活用して開発された、 介護現場特有のニオイに効く介護専用消臭剤・脱臭剤です。 今回、 介護職に特化したメディア・ケアきょうでは「エールズ」とのコラボレーション動画を制作・配信することで、 エステーと共に介護現場のニオイ悩みを解決・改善していくことを目指します。 ニオイの悩みは周囲には言いづらく、 介護者の様々な精神的負担につながっています。 介護職・介護者共に「自分さえ我慢すれば」と一人で抱え込み、 さらに大きなストレスを感じます。 介護現場へのエステー株式会社のアンケート調査では多くの介護者が介護空間のニオイに効く専用の消臭剤を求めているということもわかっています。 ※エステー調べ |

今回の動画では、 エールズが使用できる下記の4つのシーンを詳細に解説。

ニオイの発生原因と対応する商品の紹介をしました。

- ベッドや布団に染み付いたニオイ

- ポータブルトイレのニオイ

- 使用済みおむつ・パッドから発生するニオイ

- 施設の空間全体に漂うモワッとしたニオイ

「エールズ」シリーズ

今日は「消臭力」でおなじみのエステーから販売されているこうした介護現場のニオイの悩みに応えて開発をされた介護専用の消臭剤・脱臭剤「エールズ」。

長年の研究・開発を活かして、 4つの現場を含む介護現場特有のニオイに効果的な介護専用消臭剤・脱臭剤です。

布団や衣類などの布製品には「エールズ 消臭力 ふとん消臭スプレー」

本体 370mL

詰め替え 320mL

布団や衣類などの布製品のニオイには「エールズ 消臭力 ふとん消臭スプレー」がおすすめ。

香りは清潔感のある”ホワイトソープの香り”で、 介護空間に漂う尿臭・便臭・加齢臭・汗臭・湿布臭(サリチル酸メチル)の複合臭※1に特化した「5D消臭」処方※2により、

布団や衣類などの布製品に染み付いたニオイの悩みを軽減することができます。

また、 布製品の除菌をし、 抗菌効果により24時間菌の増殖を抑えます※3。

※1 介護空間に漂う臭気成分。

※2 「介護空間の複合臭」に対して効果的に消臭する処方。

※3 全ての菌に効果があるわけではありません。 使用環境によって持続時間が異なります。

ポータブルトイレには「エールズ 消臭力 ポータブルトイレ消臭シート」

ポータブルトイレのニオイには「エールズ 消臭力 ポータブルトイレ消臭シート」がおすすめ。

尿臭・便臭をスッキリ消臭するシート。 シートタイプなので液体タイプと異なり、 計量する手間や、 こぼす心配もありません。

使用済みおむつの後始末には「エールズ おむつニオわない炭シート」

使用済みおむつ・パッドの後始末には「エールズ おむつニオわない炭シート」。

ビニール袋やおむつ用ゴミ箱に直接入れるだけで、 炭配合のシートが使用済みのおむつ・パッドの気になるニオイを吸いとります。

ニオイもれやニオイ移りを防ぐので、 お出かけ時の持ち帰りにも活用できます。

介護空間に漂う複合臭には「エールズ 消臭力」

置くだけで介護空間に漂う尿臭・便臭・加齢臭・汗臭・湿布臭(サリチル酸メチル)の複合臭を消臭する「エールズ 消臭力」です。

「5D消臭」処方※1で介護空間をさわやかにします。 また、 ナノパウダー※2配合で、 すばやく強力に空間を消臭しますので、 共有スペース・玄関・居室、 その他様々なシーンで使用ができます。

ラインナップは、 清涼感のある「さわやかグリーンハーブの香り」と、 清潔感のある「すっきりホワイトソープの香り」の2種類です。

※1「介護空間の複合臭」に対して効果的に消臭する処方。

※2 ナノレベルの孔(あな)を持つ、 悪臭を吸着する消臭剤。

ケアきょうとは

介護職向けSNS動画メディアとして国内最大級のフォロワーを有している。

2022年時点でケアきょうをフォローしている介護職はおよそ20万人と全国の介護職のおよそ1割をカバー。 YouTubeやTwitterなどで介護に関する情報を配信している。

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCNkibDFHKRpY3KNm-jTTIsQ/featured

Twitter(ツイッター)

https://twitter.com/CareKyo

WEBサイト

https://carekyo.com/

[企業情報]

商号 :株式会社カイゴメディア

代表取締役:向笠 元

設立 :2018年7月

所在地 :東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27ー5 リンクスクエア新宿15階

事業内容 :動画配信・SNSメディア運営事業

介護事業法人向けマーケティング支援事業

ホームページ: https://kaigomedia.co.jp/

メールアドレス:info@kaigomedia.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社カイゴメディア 広報担当:前田・浦田

電話:090-8841-7938 メールアドレス:urata.yuki@kaigomedia.co.jp

2022/8/4

ムリなく、楽しみながら健康的な生活習慣や運動習慣を身につけ、ポジティブに加齢を楽しむための方法を学び、実践できるオンラインプログラム

| 「60歳を迎えた今が心も体も最高の状態」というSAMが一流ダンサーとしての経験値・ジェロントロジストとしての専門知識を集約した、 オリジナルプログラム。 医師・理学療法士の監修付きなので、 運動やダンス初心者や高齢の方でも安心してご参加いただけます。 |

| オンライン講座の企画・開発を行うPILINA(ピリナ)株式会社(所在地:東京都中央区銀座、 代表取締役:雨宮 友)は、 TRFダンサーのSAMプロデュースによる、 人生100年時代を迎える中注目を集める”ジェロントロジー(加齢学)”と、 子供からシニアまで楽しく運動習慣を身につけることができる”ダレデモダンス”を融合した”POSITIVE AGING PROGRAM”を開発し、 7月22日(金)よりMakuakeにて先行販売を開始いたしました。 |

<POSITIVE AGING PROGRAM>

URL: https://www.makuake.com/project/gerontology/

<POSITIVE AGING PROGRAMとは>

日本を代表するダンサーであり、 一般社団法人ダレデモダンスを創設し全国の子供からシニアの方々に向けてのダンスワークショップの開催を行うほか、 南カリフォルニア大学デイビススクールでジェロントロジー学科通信教育課程を修了するなど、 健康寿命を伸ばすための活動を精力的に行う SAMプロデュースの初のオンラインプログラムです。

受講いただいた方がムリなく、 楽しみながら健康的な生活習慣や運動習慣を身につけ、 年齢を重ねられることを目的としています。

ジェロントロジーに基づく、 健康に年齢を重ねていくためのポイントである、

「体」「心」「目標」「食事」「コミュニティ」についての学習と実践を行ない、 生活習慣として定着しやすいように構成されています。

初心者や高齢の方でも楽しめる「ダレデモダンス」を、 SAM登壇のイベントやダレデモダンス認定インストラクターによるオンラインレッスンで受講できるほか、 隔週で新しい運動メニューの動画が配信されるので飽きずに楽しみながら運動習慣を身につけることができます。

また、 オンラインコミュニティ機能を利用して他のプログラム受講者様との交流をすることもできます。

<POSITIVE AGING PROGRAM>に含まれるもの

- オンラインプログラム会員専用サイトのご利用

- SAM・管理栄養士監修のオリジナルレシピブック(Makuake限定)

- オンラインイベント、 ダレデモダンスレッスンへのご参加(各毎月1回開催)

<POSITIVE AGING PROGRAM>で、 できること・学べること

<POSITIVE AGING PROGRAM>Makuakeリターン

オンラインプログラムのご利用に加え、 学習を深めたい方、 運動量を増やしたい方、 オンラインサービスのご利用が苦手な方など、 ご要望や課題にあわせて選べるオプションセットをご用意しました。

1)POSITIVE AGING PROGRAM

【超早割】32% OFF 26,000円

【早割】21%OFF 30,000円

【Makuake限定】38,000円

2)POSITIVE AGING PROGRAM + 書籍・DVDセット

【超早割】31%OFF 31,000円

【早割】22%OFF 35,000円

【Makuake限定】45,000円

3)POSITIVE AGING PROGRAM + タブレットセット(コンシェルジュ機能付き)

【超早割】12%OFF 84,000円

【早割】8%OFF 88,000円

【Makuake限定】95,800円

4)POSITIVE AGING PROGRAM + 書籍、 DVD、 タブレットセット(コンシェルジュ機能付き)

【超早割】13%OFF 89,000円

【早割】9%OFF 93,000円

【Makuake限定】102,000円

5)POSITIVE AGING PROGRAM + SAMとのミーティングセット

【Makuake限定】128,000円

6)オリジナルレシピブック + 書籍 + DVD

【超早割】20%OFF 6,300円

【早割】16%OFF 6,600円

【Makuake限定】7,900円

※ POSITIVE AGING PROGRAM プログラムにはMakuake限定のオリジナルレシピブックが含まれます。 (数量限定SAM直筆サイン入り)

・ 書籍:「いつまでも動ける。 年をとることを科学するジェロントロジー」

SAM著 / クロスメディア・パブリッシング(インプレス) 2022年4月出版

SAM自身が実践してきた「いつまでも動ける秘訣」を惜しげもなく解説。

「昔と比べると疲れやすくなった」「昨日の疲れがひと晩寝てもまだ残っている」など、 年を重ねて心身の不調を感じるようになったというときにヒントを得られる1冊です。

・ DVD:「ダレデモダンスアクティブシニアDVD~Boy meets Girl」

SAMプログラム考案・出演

SAMがシニアのために新たに開発したダンスプログラムを収録したDVDです。

アクティブシニアプログラムは、 ダンス未経験者でも大丈夫。 60代から80代の方でも安心してできる有酸素運動を紹介しています。

・ タブレット:コンシェルジュ機能付きタブレット端末 Carebee(ケアビー)

初期のご利用方法サポート、 操作補助等のサービスの付いたタブレット端末です。

「オンラインだとうまく受講できるか不安」という方でもレッスンやイベントの時間になるとお知らせを通知がされるので、 パソコンやスマホ・タブレットの操作がわからない方でも安心してご利用いただけます。

Carebeeサービスサイト: https://carebee.io/

※ オンラインプログラムのご利用期間は、 アカウント発行から180日間です。

※ 表示価格は税込み・送料が含まれます。

※ タブレットセットに含まれるタブレット・コンシェルジュサポートは株式会社Hubbitが提供いたします。

※ コンシェルジュサポートのご利用期間は、 6ヶ月間です。

<ジェロントロジー>とは

ジェロントロジー(Gerontology)は、 「加齢(年をとること)」と、 社会の「高齢化」を研究対象とした一つの学問であり知識基盤です。

「加齢に伴う心身の変化を研究し、 高齢化社会における個人と社会の様々な課題を解決することを目的とした、 AGING(加齢・高齢化)を科学する学問」と言えます。 日本では「加齢学」「老年学」「生きがいの科学」など多様に訳されています。

<ダレデモダンス>とは

SAM考案の初心者や子供からシニアの方までが安心してダンスを楽しむためのプログラム。

身体的フレイル(健康な状態と要介護状態の中間に位置し、 身体的機能や認知機能の低下が見られる状態)の構成要素である下肢筋力の維持、 全身持久力を向上させる効果や認知機能改善の効果が、 数々の医学学会でも証明されているほか、 心臓病患者でも安全に実施できることが報告されています。 ※1

医師・理学療法士の監修付き。 ※2

<プログラムプロデュース SAM(TRF)プロフィール>

ダンサー・ダンスクリエイター・ジェロントロジスト

南カリフォルニア大学デイビススクール ジェロントロジー学科通信教育課程修了。

1993年、 TRF のメンバーとしてメジャーデビュー。 コンサートのステージ構成・演出をはじめ、 多数のアーティストの振付、 プロデュースを行い、 ダンスクリエイターとして活躍中。 近年は、 多くのダンサーオーディションを手がけ、 自ら主宰するダンススタジオ「SOUL AND MOTION」でもレッスンを行っている。

2016 年には一般社団法人ダレデモダンスを設立、 代表理事に就任。

誰もがダンスに親しみやすい環境を創出し、 子どもからシニアまで幅広い年代へのダンスの普及と、 質の高い指導者の育成、 ダンサーの活躍の場の拡大を目指す活動を行っている。 最近では、 能楽の舞台にダンサーとして初めて出演した。

<企画・開発 PILINA株式会社>

“価値ある健康情報の発信を通じ、 健康な社会づくりに貢献する”という

企業理念のもと、 オンラインプログラム開発や、 フィットネス企業・ウェルネス事業を行う企業様・医師団体様のマーケティング支援事業を行う。

ベストセラーの書籍コンテンツをオンラインプログラム化した、 「最高の体調オンラインプログラム」「科学的な適職プログラム」の企画・運営も行う。

URL : https://pilina-co.jp/

<タブレット端末・コンシェルジュサポート提供 株式会社Hubbit>

Hubbit株式会社は「ITが使えない方や苦手意識がある方でも利用できるITサービス」を目指しタブレットでのサービスを提供しています。 ITを活用することで誰もが尊厳ある人生の最期を迎えられる社会実現に向けてサポートを行っています。 人でしかできないサポートの範囲と、 ITを活用した方が良いサポートの範囲を組み合わせ、 シニアライフサポートの中心になっていける未来を、 共に実現していきます。

URL : https://www.hubbit.io/

■ 本商品に関するお問い合わせ先

PILINA株式会社

担当 : 雨宮

所在地: 東京都中央区銀座1-22-11銀座大竹ビジデンス2F

Mail:info@pilina-co.jp

URL: https://pilina-co.jp/

※1 参考文献

1. Akihiko Tajima,et al.Medium-term effect of dance exercise rehabilitation in

a heart failure patients’ group at maintenance phase.Int J Anal Bio-Sci.2019,7(No1).

2. Atsuko Miyazaki,et al.Effects of Two Short-Term Aerobic Exercises on

Cognitive Function in Healthy Older Adults during COVID-19

Confinement in Japan: A Pilot Randomized Controlled Trial.Int J Environ

Res Public Health.2022,19,6202.

3. Toru Kokubo,et al.Validity of the Low-Impact Dance for exercise-based

cardiacrehabilitation program.Phys Ther Res.2018,21,9-15.

※2 監修の医師・理学療法士

1. 丸山 泰幸(医療法人社団幸正会 岩槻南病院、 医師)

2. 石川 昌弘(医療法人社団幸正会 岩槻南病院、 医師)

3. 三上 健太(医療法人社団幸正会 岩槻南病院、 理学療法士)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

PILINA株式会社 雨宮(アメミヤ)

電話:090-4138-4294 メールアドレス:info@pilina-co.jp

2022/8/4

~第2弾のテーマ「高齢者」最終選考会開催~

大正大学(学長:高橋秀裕、 所在地:東京都豊島区)の表現文化学科アート&エンターテインメントワークコースの2年生58名が、 企業・団体(計5企業・団体)と共同で、 社会課題の解決に取り組みます。 2022年度春学期「ソーシャルデザイン基礎(担当教員:外川智恵)」は、 様々な社会課題に当事者意識をもって対峙する力の醸成を目的とし、 ワークショップ形式の全3クォーターで展開する授業です。

今年度の全体テーマ「2025年問題(こども・高齢者・医療)」のうち第2弾のテーマ「高齢者(高齢者の暮らし)」PR企画の最終発表会が7月12日(火)に開催されました。 今回は介護施設とすきまワーカーのマッチングWebサービス「Sketter(スケッター)」を展開している株式会社プラスロボと、 クラウドインテグレーション事業を展開するキャップクラウド株式会社、 及び2か所の福祉施設(※1)に協力いただきました。 施設の空きスペースの外部開放や、 イベント開催など「介護施設と地域を結ぶ」ことを目的とするPR企画を学生が立案し、 チーム発表にて実施。 一次選考で選ばれた3チームが最後の授業でプレゼンテーションによる発表を実施し、 優秀賞を決定しました。 それぞれの企業より副賞として企画案の実現化への協力や、 プレスリリースへの掲載などが用意されており、 大学と実社会を行き来する先進的な取り組みとなります。

※1特別養護老人ホーム 神明園(東京都羽村市)

介護老人福祉施設 ラペ二子玉川(東京都世田谷区)

【本件のポイント】

- 社会問題に対して当事者意識を持ち、 社会課題の解決に自らの学びを結びつけるPBLの取り組みです

- 企業・団体の直面する社会課題に自ら取り組むことで、 大学での学修の枠を超えた新しい学習区分の実践となります

- 学生一人一人が分析・立案した企画を社会に向けて発表する場の提供は自己肯定感の創出になります

【概 要】

内 容:「社会課題解決PR企画」プレゼン大会 最終選考会

審査員:(株式会社プラスロボ) 鈴木亮平先生、 土光雅代先生・(神明園)滝沢昭子先生

(キャップクラウド株式会社)松永文音先生・(ラぺ二子玉川)佐藤泰生先生、 矢野正之先生

〈第2クォーター 協力企業・団体〉

■株式会社プラスロボ

介護施設とすきまワーカーのマッチングWebサービス「Sketter(スケッター)」を展開し、 だれもが気軽に介護に関われる世の中を支える活動を展開。

目標:閉鎖的になっている介護施設と地域との接点を作るPR方法の確立。

■キャップクラウド株式会社

パブリッククラウドサービスを中心とした「フォーカスユー事業」と、 ITツールを組み合わせ、 統合することで中小企業の業務効率化を支援する「クラウドインテグレーション事業」を展開。

目標:「場所」や「時間」を提供し、 介護と社会を結ぶ取り組みを企画・立案。

【優秀賞受賞チーム】

チーム 黒糖飴

発表テーマ「古着回収を通した地域との繋がり」

コロナ禍でも実施可能。 非接触的な地域との交流を育むイベント・仕組みづくりを提案。

学生: 内海和奏、 土屋南美子、 番場彩愛、 甲谷彩花、 齋藤彩惠、 正木美帆

学生のコメント: 「テーマを決めた後が本当に大変だった。 何度も何度も再考し、 やっと全員で作り上げたものだったので、 評価として形に残ったことがとても嬉しい。 」

<講評>

「レクリエーション・地域・企業の3方向全てがwin-winの企画を生み出すことはとても難しいことなのに、 それが出来ていることにすごく驚いた。 リアルに落とし込んで実現していきたい。 」

◆表現学部表現文化学科アート&エンターテインメントワークコース

パフォーミングアート(舞台芸術)、 ファインアート、 アミューズメントビジネス、 ミュージアム、 メディア業界、 音楽ライブビジネスなど「人々に幸せな時間を提供し、 自分も幸せを感じる」ようなエンターテインメントに関わるプロデューサーやマネージャーを育成しています。

チームの一員として何が必要とされ、 どう行動すべきかを考え、 さらに知的財産権、 マーケティング、 広報などの知識を学び、 センスを磨くことで、 業界の枠を超えて広く社会で活躍する能力を養います。

◆大正大学

大正大学は、 設立四宗派の天台宗・真言宗豊山派・真言宗智山派・浄土宗および時宗が協働して運営する大学です。 その協働の精神を支えているのが、 大正15年(1926)の創立時に本学が掲げた、 「智慧と慈悲の実践」という建学の理念です。 建学の理念のもとに〈慈悲・自灯明・中道・共生〉という仏教精神に根ざした教育ビジョン「4つの人となる」を掲げて教育研究の活動を展開しています。 また、 令和2年度文部科学省「知識集約型社会を支える人材育成事業」に本学が推進する「新時代の地域のあり方を構想する地域戦略人材育成事業」が採択されました。 公式HP: https://www.tais.ac.jp/

■取材に関するお問い合わせ

大正大学 広報課

電話:03-5394-3025(直通)FAX:03-5394-3046

E-mail:kouhou@mail.tais.ac.jp

2022/8/4

1位「コカ・コーラ」と4位「ペプシ」の購買傾向の違いとは?

CCCマーケティング株式会社(本社:東京都渋谷区、 代表取締役社長:田代誠)は、 約7,000万人のT会員の購買データをもとに、 1歳刻みで性年齢別の購買傾向を読み解いた「1歳刻み!約7,000万人の購買商品ランキング」調査を実施いたしました。 今回は、 全国15~69歳の男女が2021年5月1日~2022年4月30日の期間に購買した「炭酸飲料」カテゴリーから、 購買商品ランキングの結果を発表いたします。

- 調査結果概要

・【男女総合・購買ランキングTOP3】「コカ・コーラ」「三ツ矢サイダー」「コカ・コーラゼロシュガー」

・炭酸と言えばコーラ!「コカ・コーラ」vs「ペプシコーラ」の人気傾向の違いとは?

・「三ツ矢サイダー」は男性アイドル起用で女性人気が高い?

・ビタミンCを含む「マッチ」と「C.C.レモン」は46歳でランキングが入れ替わる!

・ゼロ系炭酸飲料は40歳以降で人気が上昇

- 【男女総合・購買ランキング】炭酸飲料の総合ランキング(TOP30)

「炭酸飲料」カテゴリーにおける男女総合の購買ランキング、 1位はCCJC(日本コカ・コーラ)「コカ・コーラ」でした。 全年齢で1位となっており、 年齢に関係なく人気な大定番であることがわかります。 2位は「国民的炭酸飲料」をビジョンに置いたアサヒ飲料の「三ツ矢サイダー」、 3位はコカ・コーラをゼロカロリー、 ゼロシュガーで楽しめるCCJC(日本コカ・コーラ)「コカ・コーラゼロシュガー」がランクインしました。 好みや目的に応じて、 購入する商品はどのように変化するのか、 ブランドごとに1歳刻みのランキングを読み解きます。

- 炭酸と言えばコーラ!「コカ・コーラ」vs「ペプシコーラ」の人気傾向の違いとは?

※グラフの縦軸は人気ランキング、 横軸は年齢

炭酸飲料の大定番コーラについて、 総合ランキング1位のCCJC(日本コカ・コーラ)「コカ・コーラ」と、 4位のサントリー「ペプシコーラ」の人気傾向を比較しました。

CCJC(日本コカ・コーラ)「コカ・コーラ」は全年齢で1位にランクインしている大定番です。 一方、 サントリー「ペプシコーラ」は75歳以降若干降下するものの、 常に10位以内にランクインしており、 年齢による人気の差はそこまで大きく見られませんでした。

続いて性別による人気の差を比較すると、 CCJC(日本コカ・コーラ)「コカ・コーラ」は、 全年齢で男女ともに1位をキープしている一方で、 サントリー「ペプシコーラ」は女性の総合ランキング9位ですが、 男性総合ランキングでは3位にランクインし、 全年齢で女性より男性人気が高い結果となりました。 サントリー「ペプシコーラ」は、 黒を基調として、 サッカー選手などを起用したスタイリッシュなCMによるブランディングなどを行っていることが男性人気に影響しているのかもしれません。 このように、 同じコーラでも人気の傾向に違いがみえました。

- 「三ツ矢サイダー」は男性アイドル起用で女性人気が高い?

男女総合ランキング2位のアサヒ飲料「三ツ矢サイダー」は、 女性ランキングが2位、 男性ランキングが4位と男性よりも女性人気が高い結果となりました。 1歳刻みのランキングで比較してみても、 女性では全年齢で2位をキープしているのに対して、 男性では28歳で8位と差がみられました。 CMに人気男性アイドルを起用している影響で女性人気が高いのかもしれません。

一方で男性は年齢が上がるにつれてランキングも上昇します。 昔からある炭酸飲料だからこそ、 子どもの頃から慣れ親しんだ方が購入する機会が増えるからではないかと考えられます。

- ビタミンCを含む「マッチ」と「C.C.レモン」は46歳でランキングが入れ替わる!

男女総合ランキング11位の大塚食品/大塚製薬「マッチ」と、 12位のサントリー「C.C.レモン」を比較したところ、 年齢によるランキングの違いが大きく見られました。 どちらも昔から定番のブランドで、 ビタミンCを含むことが共通点ですが、 大塚食品/大塚製薬「マッチ」は15歳の5位から69歳の12位までランクダウンしているので、 若者人気が高いことがわかります。 一方、 サントリー「C.C.レモン」は15歳の12位から62歳以降の4位までランクアップし46歳でそれぞれのランキングが入れ替わります。

大塚食品/大塚製薬「マッチ」は、 これまでに学校を舞台にしたCMや、 SNSキャンペーンの影響で若者人気が高く、 サントリー「C.C.レモン」は、 昔からある商品で慣れ親しんだ方が継続的に購入している可能性があります。

- ゼロ系炭酸飲料は40歳以降で人気が上昇

ゼロカロリーやゼロシュガーといった、 カロリーなどを気にする方でも飲みやすい”ゼロ系”炭酸飲料もランキング推移に特徴がみられました。 CCJC(日本コカ・コーラ)「コカ・コーラゼロシュガー」は、 17歳で11位ですが45歳では2位まで上昇し、 サントリー「ペプシ生コーラ ゼロ」も17歳で20位ですが、 46歳では4位まで上昇していました。 どちらのブランドも30代にかけてランキングが上がり、 40歳以降高いランキングを維持しています。 年齢とともに健康意識が高まる中でゼロ系飲料を選ぶ人が増えるのではないかと考えられます。

- 性別や年齢、 ライフステージよる違いが明らかに!

炭酸飲料の「1歳刻み!約7,000万人の購買商品ランキング」を調査した結果、 年齢やライフステージ、 好みの変化に合わせて商品を選んでいる様子が見えてきました。

より詳細なランキング結果は、 以下よりご覧いただけます。

また、 今回使用したデータも無料でダウンロードいただけます。

URL: https://www.cccmk.co.jp/columns/cccdata30

<調査データ概要>

期間:2021年5月1日~2022年4月30日

抽出元:多種多様なTポイント提携先の購買データ

対象者:全国・15~69歳の男女(満年齢基準日:2022年4月1日)

※CCCマーケティングでは、 セキュリティ上厳重に管理された環境のもと、 個人を特定できない状態でマーケティング分析を行っております。

※本リリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

CCCマーケティング株式会社 広報担当:畠中

TEL:03-6800-4464

2022/8/5

認知症が予防できる方法があれば積極的に取り組みたい方は97.7%に達する

| イミニ免疫薬粧株式会社(本社所在地:東京都中野区、 代表取締役:泉 奈越子)は、 50歳以上の男女を対象に、 「認知症予防と免疫力」に関する調査を実施しました。 |

| 人生100年時代といわれるこれからの時代、 健康寿命を延ばしていきいきとした人生にしたいというのがみなさんに共通する想いではないでしょうか。 しかしその一方で、 内閣府が公表した「平成29年版高齢社会白書」によると、 2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症高齢者になるという推計もあります。 ※内閣府「平成29年版高齢社会白書(概要版)」>第1章 高齢化の状況>第2節 高齢者の姿と取り巻く環境の現状と動向>3. 高齢者の健康・福祉 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1_2_3.html 決して他人事とは言えない認知症ですが、 最近の研究では、 別名 “免疫ビタミン” とも呼ばれる 「LPS(リポポリサッカライド)」 が、 アルツハイマー型認知症の予防に繋がる可能性があることが分かってきました。 自然免疫制御技術研究組合のグループは、 高齢による認知症や糖尿病性認知症という2つのアルツハイマー病モデルで、 LPSの摂取で明らかな予防効果が得られることを国際誌に論文発表しています(※)。 さて、 アルツハイマー型認知症の原因は 「脳内の”アミロイドベータ”の過剰な蓄積」 が有力な説とされていますが、 そのことをご存じの方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。 そこで今回、 イミニ免疫薬粧株式会社 ( https://www.imini-immunity.jp/ )は、 50歳以上の男女を対象に、 「認知症予防と免疫力」に関する調査 を実施しました。 |

- 【他人事ではない認知症】関心を寄せている一方、 有効な対策を知らない方は多い

50歳以上の方々は、 認知症についてどの程度関心があるのでしょうか。

「認知症について関心はありますか?」と質問したところ、 男女別の結果は以下の通りとなりました。

【男性】

『とても関心がある(20.9%)』『ある程度関心がある(48.6%)』『あまり関心はない(19.1%)』『まったく関心はない(11.4%)』

【女性】

『とても関心がある(26.8%)』『ある程度関心がある(53.9%)』『あまり関心はない(13.2%)』『まったく関心はない(6.1%)』

男性は約7割、 女性は約8割の方が『とても関心がある』『ある程度関心がある』と回答し、 男女ともに非常に多くの方が認知症に関心を寄せていることが分かりました。

認知症に関するどのような情報への関心が高いのでしょうか。

続いて、 認知症について関心があると回答した方に、 「認知症について、 どのような情報に関心がありますか?(複数回答可)」と質問したところ、 『認知症の効果的な予防に関する情報(73.0%)』 という回答が最も多く、 次いで 『認知症の早期発見に関する情報(64.6%)』『認知症の治療情報(47.8%)』『認知症の介護に関する情報(30.1%)』 と続きました。

7割以上の方が、 認知症の効果的な予防に関する情報に高い関心を寄せているようです。

さらに、 認知症の早期発見に関する情報についても関心を寄せている方が多い様子がうかがえます。

50歳以上の多くの方が関心を寄せている認知症の予防に関する情報ですが、 有効な対策についてはご存じなのでしょうか。

そこで、 認知症について関心があると回答した方に、 「認知症を予防するためにどのような対策が有効か知っていますか?」と質問したところ、 『よく知っている(1.4%)』『ある程度知っている(21.5%)』『あまり知らない(59.4%)』『まったく知らない(17.7%)』 という結果になりました。

認知症の予防に関する情報に関心がある方が多い一方で、 その有効的な対策についてはご存じない方が8割近くにのぼることが分かりました。

- 【認知症について知ることが重要】認知症に関する最新情報の情報源とは

認知症を予防するための有効的な対策についてご存じない方が多いことが分かりましたが、 認知症に関する最新情報はどのようにして入手しているのでしょうか。

認知症について関心があると回答した方に、 「認知症に関する最新情報はどこで(何で)入手していますか?(複数回答可)」と質問したところ、 『テレビ(54.9%)』 という回答が最も多く、 次いで 『インターネット記事(51.3%)』『新聞・雑誌(26.5%)』『病院・クリニック(17.7%)』『友人・知人(13.3%)』 と続きました。

認知症に関する最新情報は、 テレビやインターネットで入手している方が多いことが分かりました。

しかしながら、 先ほどの質問では認知症防止の有効的な対策についての認知度は低いことが分かっていますから、 情報収集はそう簡単にいかないのかもしれません。

そこで、 「認知症に関する情報を集めていて大変なことや困ることがあれば具体的に教えてください」と質問したところ、 以下のような回答が寄せられました。

■認知症に関する情報収集で大変なこと・困ること

・情報量が多過ぎて、 何を信じればいいのかわからない(50代/女性/東京都)

・エビデンスレベルの高い論文が少ない(50代/男性/東京都)

・個人差があるために、 果たして、 どの情報が自分の状況に当てはまるのかが分かりづらい(60代/男性/埼玉県)

・まだまだ道半ば、 であろうと思っています。 一日でも早く、 明るい情報が出てくればなあ、 と思います(60代/女性/香川県)

・認知症を予防する方法に関する情報、 認知症の疑いのある行動などに関する情報が得にくい(60代/男性/北海道)

特にインターネット上には認知症に関するさまざまな情報が溢れていることもあり、 どの情報が正確なものなのか見極めることが難しい一方で、 認知症の予防など欲しい情報はまだまだ少ないと感じている方もいる様子がうかがえます。

- 【健康寿命を延ばすために】予防できるのであれば積極的に対策したい方は約98%にのぼる

情報社会の今、 正確かつ欲しい認知症に関する情報を入手するのは大変な様子が見えてきましたが、 認知症を予防できる方法があれば積極的に取り組んでいきたいと考えているのでしょうか。

認知症について関心があると回答した方に、 「認知症が予防できる方法があれば積極的に取り組みたいと思いますか?」と質問したところ、 『とてもそう思う(46.1%)』『ややそう思う(51.6%)』『あまりそう思わない(2.3%)』 という結果になりました。

※『まったくそう思わない』は回答者なし

実に9割以上の方が、 認知症が予防できる方法があれば積極的に取り組んでいきたいと考えていることが分かりました。

認知症は発症してから治療するのではなく、 そもそも発症自体を予防したいという方がほとんどと言えそうです。

- 【免疫力アップは少数派…?】認知症予防のために取り組んでいること

50歳以上の中で認知症に関心があると回答したほとんどの方が、 認知症を予防できる方法があれば積極的に取り入れたいと考えていることが分かりましたが、 ご自身は認知症予防のためにどのようなことに取り組んでいるのでしょうか。

「認知症予防のために、 ご自身が現在取り組んでいることを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、 『バランスのとれた食事をとる(47.8%)』 という回答が最も多く、 次いで 『十分に睡眠をとる(46.3%)』『運動・スポーツをする(38.6%)』『ストレスを溜めないようにする(35.6%)』『趣味を持つ(楽しむ)(33.7%)』 と続きました。

半数近くの方が、 バランスのとれた食事や十分な睡眠など、 日々の生活習慣を意識していることが分かりました。

認知症予防のための取り組みによって、 心身にはどのような変化があったのでしょうか。

「それらに取り組むことで心身にもたらした良い変化があれば具体的に教えてください」と質問したところ、 以下のような回答が寄せられました。

■これに取り組むことで心身に良い変化がありました!

・【バランスのとれた食事をする、 十分に睡眠をとる、 運動・スポーツをする、 ストレスを溜めないようにする、 趣味を持つ、 免疫力を高める、 飲酒を控える、 喫煙を控える、 生活習慣病を治療する】…持病の糖尿病や肝臓病に改善が見られる(50代/女性/広島県)

・【運動・スポーツをする、 ストレスを溜めないようにする、 趣味を持つ】…スポーツを楽しむことでストレス発散にもなり何より目標が出来て生きがいを感じる。 生涯スポーツとしてずっと楽しみたい(50代/女性/長野県)

・【ストレスを溜めないようにする、 趣味を持つ、 他人とのコミュニケーションを増やす、 免疫力を高める】…色々なことに前向きになり毎日が楽しい(60代/女性/埼玉県)

・【バランスのとれた食事をとる、 十分に睡眠をとる、 運動・スポーツをする、 ストレスを溜めないようにする、 趣味を持つ、 他人とのコミュニケーションを増やす、 免疫力を高める、 飲酒を控える、 喫煙を控える、 生活習慣病を治療する】…精神、 肉体的な若さを保っていると思う。 周りからも若いと言われる(60代/男性/東京都)

認知症予防を含めた健康に対する取り組みが、 心身にさまざまな良い変化をもたらしている様子がうかがえます。

- 【認知症の原因である“アミロイドベータ”の蓄積】しかし蓄積の予防法を知らない方は9割以上

認知症にはいくつか種類がありますが、 最も多いと言われているアルツハイマー型認知症の原因は、 脳内に “アミロイドベータ” が過剰に蓄積されることが有力な説とされています。

※アミロイドベータ(アミロイドβ):脳内で作られるたんぱく質の一種。 健康な人の脳にも存在し通常は脳内のゴミとして短期間で分解、 排出されるが、 さまざまな要因でアミロイドベータが脳内に過剰に蓄積されると、 それが神経細胞の変性に関係するという仮説(アミロイド仮説)が、 現時点でのアルツハイマー型認知症の原因として最有力説とされている。

そこで、 認知症について関心があると回答した方に、 「アルツハイマー型認知症の原因は、 脳内にアミロイドベータが蓄積されることが最も有力な説であることを知っていますか?」と質問したところ、 『はい(41.6%)』『いいえ(58.4%)』 という結果になりました。

アミロイドベータの蓄積がアルツハイマー型認知症の原因として最有力説であることをご存じない方は6割近くにのぼることが分かりました。

認知症を予防するにはその原因を知ることがとても重要ですが、 その認知度は高いとは言えないのが実情のようです。

では、 アミロイドベータの蓄積を予防する方法はご存じなのでしょうか。

続いて、 認知症について関心があると回答した方に、 「アミロイドベータの蓄積を予防する方法を知っていますか?」と質問したところ、 『はい(6.2%)』『いいえ(93.8%)』 という結果となりました。

50歳以上のほとんどの方が、 アミロイドベータの蓄積を予防する方法まではご存じない実態が浮き彫りとなりました。

- 【まとめ】LPSの摂取は認知症予防にも!

今回の調査で、 50歳以上の方々は認知症への関心が高く、 認知症は決して他人事ではない様子が見えてきました。

しかし、 認知症に関する情報が多すぎたり、 逆に予防法などの知りたい情報が少なかったりするなど、 情報収集に苦労するケースもあることが分かり、 正しい情報、 最新の情報を得ることは決して簡単なことではないと言えそうです。

また、 認知症予防を含めたご自身の健康のためにバランスのとれた食事や十分に睡眠をとるといったことに取り組んでいる方が多く、 その結果心身に良い変化を感じている方もいる一方で、 認知症で最も多いアルツハイマー型認知症の原因として最も有力な説である「“アミロイドベータ”の過剰な蓄積」の認知度はまだまだ高いとは言えず、 さらに、 アミロイドベータの蓄積を予防する方法の認知度は非常に低いのが実情のようです。

さて、 冒頭でも述べましたが、 “免疫ビタミン” こと LPS(リポポリサッカライド) はアルツハイマー型認知症の予防効果が期待できるという実験結果(※)もあり、 現在世界中がLPSに注目しています。

※出典:Oral administration of Pantoea agglomeransderived lipopolysaccharide prevents metabolic dysfunction and Alzheimer’s disease-related memory loss in senescenceaccelerated prone 8(SAMP8) mice fed a highfat diet, Plos One | June 1, 2018

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0198493 (※英語の論文です)

Oral Administration of Lipopolysaccharide Prevents Cognitive Impairment in Streptozotocin-induced Diabetic Mice in a Blood Glucose-independent Manner, Anticancer Research August 2021, 41 (8) 4053-4059;

https://doi.org/10.21873/anticanres.15206 (※英語の論文です)

Prevention of Diabetes-Associated Cognitive Dysfunction Through Oral Administration of Lipopolysaccharide Derived From Pantoea agglomerans, Frontiers in Immunology 27 August 2021

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.650176/full (※英語の論文です)

LPSは免疫力にも関わることから、 免疫力を高めることで、 認知症予防だけでなくさまざまな疾病の予防にも繋がる可能性があります。

人生100年時代、 健康でいきいきとしたセカンドライフを楽しむためにも、 免疫力を高めることがとても大切なのではないでしょうか。

・イミニ免疫薬粧株式会社

iminiの願う美しさは、 健やかさとともにあります。

年齢や生活環境、 ストレスに左右されず、 100歳になっても、 いきいきと輝いていたい。

大切なのは「免疫力」を上げること。

そのために、 人から人へと古より伝え継がれる滋養の知恵と、 ゆるぎない自然の恵みを取り入れることで「自己活力」を育むことを目指しています。

iminiは自然とともに、 心地よさ、 シンプルさを大切に、 内からなる健やかな美しさを求めています。

ブランド名である「imini」の語源は『immunity(免疫)』

■イミニ免疫薬粧株式会社: https://www.imini-immunity.jp/

■お問い合わせ: https://www.imini-immunity.jp/contact.html

調査概要:「認知症予防と免疫力」に関する調査

【調査期間】2022年6月10日(金)~2022年6月11日(土)

【調査方法】インターネット調査

【調査人数】1,015人(男性508人、 女性507人)

【調査対象】50歳以上の男女

【モニター提供元】ゼネラルリサーチ

【本資料に関する報道機関からのお問い合わせ先】

[株式会社DINOS CORPORATION グループ広報窓口]

八木・菅谷

Tel:03-6743-1114

email:pr@dinos-corp.co.jp

2022/8/5

「高齢者向けサービス創出プロジェクト」を始動

ウェルヴィル株式会社(本社:東京都文京区、 代表取締役CEO:松田 智子、 以下「ウェルヴィル」)は、 AIとの対話を活用して次世代のライフスタイル創造を目指すコンソーシアムを立ち上げ、 その第一弾として高齢者を中心とした生活を支える「高齢者向けサービス創出プロジェクト」を開始いたしました。

今回のプロジェクトでは、 サイバリスタ合同会社、 ソニーマーケティング株式会社、 大日本印刷株式会社、 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、 東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科、 ヘルスセンシング株式会社(50音順)と共に産学連携の活動を行っていきます。

■ 本プロジェクトについて

少子高齢化社会が進む日本では、 高齢者世帯の増加が医療費・介護費の増大、 認知症発症人口の拡大といった社会問題の要因のひとつとなっています。 その解決策として様々なサービスが登場するものの、 PCやITツールなどの操作が苦手な高齢者も多く、 広く普及するには至っていません。

そこで本プロジェクトでは、 高齢者の生活シーンを想定し、 高齢者目線に立った「生活密着型」のサービスの創出を目指します。 その為の手段として、 ウェルヴィルのAI対話技術「LIFE TALK ENGINE」注)を駆使し、 高齢者が自宅に居ながら楽しくアバターと対話するだけで、 見守りや健康管理・維持を行いつつ日常のお困りごとの解決をサポートします。 そして更には、 家族、 医療機関、 介助者など社会に繋がる仕組みを実現します。

なお、 本プロジェクトは主旨に賛同した産学メンバーが参画しております。 それぞれの強みを活かしながら、 共により良い社会づくりを進めてまいります。

注)「LIFE TALK ENGINE」は、 文法的でない曖昧な日本語の表現も前後の文脈から意味を解釈し、 自然に応答することができるAI対話エンジンです。 また相手と対話を続けることで、 相手の情報や趣味・思考に対する傾向などを蓄積し、 よりパーソナライズされた受け答えに成長します。

■参加団体 (50音順)

ウェルヴィル株式会社

サイバリスタ合同会社

ソニーマーケティング株式会社

大日本印刷株式会社

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション

東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科

ヘルスセンシング株式会社

■今後の展開

2022年7月より、 チャーム・ケア・コーポレーションの介護施設内にて実証実験を行い、 2023年夏にサービス提供を目指します。

今後もウェルヴィルは、 「LIFE TALK ENGINE」による“対話”を通して、 高齢者を始めとした人の生活に寄り添い、 豊かな暮らしの支えとなるサービスの開発を行ってまいります。

■ウェルヴィル会社概要

会社名 ウェルヴィル株式会社

所在地 東京都文京区本郷7-3-1東京大学ライフイノベーション棟504号室

代表者 代表取締役CEO 松田 智子

資本金 3億4,000万円(準備金含む)

事業内容 AI対話エンジン「LIFE TALK ENGINE」の開発および提供

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

ウェルヴィル株式会社 広報担当 山崎

E-mail:contact@wellvill.com

URL:https://wellvill.com/

2022/7/30

~シニア用「おなかラクちん」と合わせてインターネット販売を開始~

二十三夜(代表:川畑貴子)は、 「座った時のお尻の痛み軽減」と「自然な美尻に見えることが期待」できる、 パッド入りスパッツ「おしりの幸せ」を7月28日(木)より公式サイトにて発売を開始いたしました。 男性用・女性用ともにサイズ4種類(S/M/L/LL)、 で、 独特の履き心地でお尻を守り、 日常生活をサポートします。 (国内特許第5500466号 国際特許出願中)

おしりの幸せ公式サイトURL: https://oshiri-no-shiawase.com/

- 【おしりの幸せとは】

「おしりの幸せ」は、 硬い椅子に座るとお尻の痛みを感じる方のための、 パッド入りスパッツです。 お尻をふんわり包み込み、 安心できる座り心地で、 外出中椅子の硬さを気にせずに座ることが可能です。 着用するだけで、 自然な美尻に見えることも期待できます。 パッドの素材には、 通気性や水はけが良く、 弾力の統一性があるポリウレタンフォームを使用しています。

- 【おしりの幸せ 開発背景】

高齢や病気のため痩せてしまった方、 痩せ体型の方、 お尻の筋肉や脂肪が少ない方の中には、 硬い椅子に座るとお尻が痛く悩む方がいます。 それが原因で外出を避けるようになったり、 外出先の硬い椅子に我慢して座ったりなど、 生活の質を落としていることがあります。 折りたためるクッションを持ち歩く方もいますが、 荷物にもなり、 敷くのも恥ずかしい。 そんな悩みを解決し「履きはじめて、 外に出るのが楽しくなった!」というお声を聞きたいため開発したのが、 パッド入りスパッツ「おしりの幸せ」です。

標準体型から肥満体型の方を対象にした「身体が引き締まって見える衣類」は多く供給されています。 しかし痩せ体型の方を対象にした「座るとお尻が痛い悩みを軽減する」製品や「お尻がふくよかに見えるようにする」製品は、 あまり開発されていないのが現状です。 この製品で、 悩みを抱える方々の辛さを軽減し、 生活の質を上げるお手伝いをしたいと思っています。

- 【お尻の形の比較】ズボンの下に「おしりの幸せ」を履いていない & 履いている状態

- ご高齢者に好評【生地の気持ち良さ】

お身体が弱っているご高齢やご病気の方々にも気持ち良く履いていただくため、 生地も厳選しました。 80歳以上のモニターさん方全員一致で選んだのが今回採用した「うるおい」を感じる生地です。 ご高齢やご病気の方々は皮膚が乾燥しやすい傾向があり、 「おしりの幸せ」を履くと「肌がしっとりする感じ」「気持良い」と感想を頂戴しています。

様々な身長、 体型、 年齢、 性別の方にモニターになっていただき、 どなたのお尻にも対応できるようにパッドを設計しました。

硬い椅子に座ると「お尻が痛い」という方は「座骨が座面に当たって痛い」ケースが多いです。

座骨に当たるパッドの厚みは約2.5cm。 柔らかくお尻を包みながら、 底付き感が少ない安心の座り心地をぜひご体験下さい。

- 【シニア向け「おなかラクちん」シリーズ】

「おしりの幸せ」のシリーズとして、 シニア女性に多く見られる、 ウエストとお尻はボリュームがあり、 太ももが細い体型の方に心地良くフィットする、 「おなかラクちん」も同時発売いたします。

お腹まわりは締め付けず、 ゆるめに設計しています。 スパッツタイプの衣類のご経験がない、 お腹を常にゆったりさせておきたい男性にもおすすめです。

- 【おしりの幸せ 商品ラインナップ】

●女性用

色/ すみれいろ・グレー・ピンク

サイズ/ S・M・L・LL

※写真はピンクです

●男性用(前閉じ)

色/ すみれいろ・グレー

サイズ/ S・M・L・LL

※写真はすみれいろです

●おなかラクちん(男女兼用・お腹サイズ大きめ)色/ ブラック(パッドはすみれいろ)・グレー・ピンク

サイズ/ L/M・LL/M・3L/L

※写真はグレーです

※商品の色は光の具合で実物と異なる場合があります

価格39,700円(税込)

- 代表 川畑貴子のコメント

「おしりの幸せ」は特殊な縫製ゆえ、 開発前には数十社から製作を断られました。 国内外問わず縫製会社を探し、 やっとご協力いただける1社と出会い、 商品化を実現することができました。

「おしりの幸せ」は座ったときのお尻を守るパッドの気持ち良さにこだわりを持っており、 数年間試行錯誤を重ね、 ようやく納得のいくパッドが完成しました。 本製品を通じてお尻のお悩みを減らし、 楽しく生活できるお手伝いをしたいと思っております。

【略歴】

二十三夜 代表

2006年 知人女性から「座るとお尻が痛くて困っている」という悩みを聞いたことから「おしりの幸せ」開発に着手。

2014年 特許取得(特許第5500466号)

開発当初は50代までの女性を対象に試作していたが、 シニア層や男性からも「座った時にお尻の痛みがある」「試作品でもよいので販売して欲しい」という要望を受け、 シニア用と男性用の開発を始める。

2020年 国際特許出願。

2022年7月28日「おしりの幸せ」販売開始。

【販売元 概要】

販売元:二十三夜

所在地:千葉県市川市

代表:川畑貴子

設立日:2010年3月

事業内容:「おしりの幸せ」の開発・販売

公式HP: https://oshiri-no-shiawase.com/

E-mail:info@23night.com

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

広報担当:川畑(かわばた)

電話:090-8463-6338 メールアドレス:info@23night.com

2022/7/30

~お客様のご要望からスタート~

ロート製薬株式会社(本社:大阪市、 社長:杉本雅史 以下ロート製薬)は、 カサつく肌のかゆみ治療薬として、 長年販売してきた『メンソレータムAD』シリーズの中でもコア商品となる「クリーム」を、 ユニバーサルデザインの考えを取り入れ、 少ない力で開けやすい商品へリニューアルいたします。 これまでお客様から、 商品へのお喜びの声など様々なお問合せを頂く中、 使いやすさへのご要望も頂いております。 実際のお声を基に、 容器や紙箱に至るまでプロジェクトメンバーで知恵を出し合い、 また実際に一般の方々にお試しいただくことで、 効果はそのままに使いやすい新パッケージが実現いたしました。 2022年7月下旬より全国の薬局・薬店にて順次リニューアルいたします。

■お客様からのお声を基に、 容器図面から見直しへ

◎日々届く、 お客様からのリアルなお声

乾燥する季節のお肌のかゆみ症状にいち早く着目し、 1990年に「メンソレータムAD軟膏」を発売し、 今年で33年目を迎えるロングセラーブランドとなり、 お客様から年間約800件のお声をいただいています。 お喜びの声を多くいただくと同時に、 「乾燥の季節に欠かせないけれど、 力が弱いため容器があけやすくなると嬉しい」といったご要望もあり、 改めてこれまでのお声から商品仕様を見直しました。

◎32年前の容器図面を見直し、 ゼロから使いやすさを追求

新発売当初から使用場面を想定し、 蓋に滑り止めを搭載するなど早くから使い勝手を工夫した容器開発を進めてまいりました。 32年経った現在、 お客様からのお声をきっかけに当初の図面を再確認し、 細部に渡りゼロから容器や紙箱の設計を関連部門一丸となってスタートいたしました。

▲32年前の手書きの容器図面と、 発売当初からのパッケージ(一部)

■新パッケージの特長:あらゆる視点から使いやすいユニバーサルデザイン設計

特長1.ひとひねりで開閉しやすい

これまでは蓋を数回回すことで開封できる設計でしたが、 さらなる使いやすさを目指し、 約120度の回転によりほぼ1回で開閉できる蓋になりました。

特長2.握りやすく滑りにくい計算された形状

容器の角に丸みを設け、 蓋の高さを増したことで手のひらでしっかりと握りやすくなりました。 また以前から搭載している滑り止めは、 より滑りにくくなるよう細部まで設計を見直し、 クリームを使った後の手でも、 滑りにくく使えるよう進化しました。

特長3.少ない力でも開けやすい紙箱設計

紙箱の裏面右側に広い開封口を設け、 手指で紙箱を押し込みやすく、 少ない力でも開封しやすくなりました。 また、 捨てる際にも解体しやすい仕様になっています。

■多様性の観点も取り入れ、 共に試作~商品化へ

ご高齢の方や手に力が入りづらいといった障がいのある方も含め、 誰もが満足いただけるよう、 試作段階から株式会社ミライロ様にご協力いただき、 手に障がいある方々にも試作品をご確認いただきながら、 包材開発を進めました。 試作を重ね、 最終の容器や紙箱をお試しいただき「少ない力ですぐに回せる」「簡単に紙箱を開けられる」といった、 嬉しいお声をいただき、 商品化が実現いたしました。

今後もお客様の健やかなお肌に向けた研究開発はもちろん、 医薬品においても使いやすさへの追求を重ね、 お客様のウェルビーイングな暮らしをサポートしてまいります。

・株式会社ミライロ: バリアバリューという、 バリア(障害)をバリュー(価値)に変え、 社会を変革しようという理念のもと、 ユニバーサルデザイン及びユニバーサルマナーなどにおける、 リサーチや企画また教育研修などを中心に幅広い事業に取り組まれている、 ユニバーサルデザインの総合コンサルティング会社です。 ・ホームページURL: https://www.mirairo.co.jp/

■新パッケージ実現にむけた開発ストーリー

顧客製品情報部 VOCグループ リーダー 野村 直子

VOCグループでは、 コールセンターに集まるお声やネット上のクチコミなどを分析し、 お客様からの学び・気付きを社内に発信しています。 常にお客様目線で、 製品やサービスをどう感じるか理解するよう心がけています。 今回のメンソレータムADクリームは、 乾燥シーズンには欠かせないという有難いお声とともに、 容器が開けやすいと嬉しいといったご要望がありました。 より多くのお客様にご満足いただけるよう、 関連部門へ実際のお声を共有する機会を設け、 開発スタートへと繋がりました。

製品企画管理部 容器包材開発グループ マネージャー 大河原 貴光

長い歴史を変えることに大きな責任を感じましたが、 「お客様が使いやすい容器・紙箱」に徹底し関連部門と議論しながら改良を重ねました。

新たな容器を開発する際、 容器の成形性や製造時の機械適性、 またコストなどの要素も検討しますが、 今回は何よりお客様視点の使いやすさを最優先し、 容器・紙箱共に数多くのモデルを作製しました。 考え抜いた案をベースに、 あらゆるテストを実施し、 妥協なく真剣に創り上げることができました。 これからも末永くADクリームをご愛用いただけると嬉しいです。

■メンソレータム(R)ADブランドサイト

https://jp.rohto.com/ad/

■ロート製薬では、 お客様のお声からさまざまな商品の改善に取り組んでいます。

https://www.rohto.co.jp/support/voc/

その他、 ジャー容器で販売中の皮膚用薬も順次切り替える予定です。

2022/7/30

【販売期間】2022年7月1日~9月4日

| 創業100年以上の箸専門メーカー 株式会社兵左衛門(本社:福井県小浜市、 代表:浦谷 剛人)は、 9月4日まで手書きメッセージやイラストで気持ちを伝えるお箸のプレゼント「敬老の日特別ギフト」を期間限定販売いたします。 |

【公式ECサイト】 https://hyozaemon.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2814737&csid=0

手書きをそのまま、 特別なギフトに。

なかなか会えないおじいちゃんおばあちゃんに、 手書きのメッセージやイラストをそのまま箸や桐箱にプリントして、 日頃の感謝の気持ちを伝えられる敬老の日の特別なお箸のギフトセットをご用意いたしました。

1. 箸と桐箱に想いを込めた手書きプリント

日頃の感謝や長寿を願う気持ちなどを手書した文字やイラストを、 そのまま箸や桐箱にプリントすることができます。 箸には金色、 桐箱にはカラーでのプリントに対応しています。

2. 2膳と1膳の2つのバリエーション

2膳セットは幅の広い桐箱、 1膳セットはスリムな桐箱をそれぞれご用意しております。

3, つまみやすく使いやすい箸

手書きメッセージをプリントする箸は箸先の形状を四角形に加工し、 つまみやすく使いやすい箸を採用しています。 箸の持ち手部分の両面に螺鈿がきらめく一膳となっております。

4. 販売期間

・公式オンラインストア

【販売期間】2022年7月1日~9月4日

・百貨店

【販売期間】2022年7月1日~8月31日

伊勢丹新宿店、 高島屋玉川店、 高島屋日本橋店、 高島屋横浜店、 阪急うめだ本店、 京王新宿店

・直営店

【販売期間】2022年7月1日~8月31日

広尾店、 渋谷店、 浅草店、 東急吉祥寺店

5. 販売価格

- 夫婦セット販売価格:8,000円(税込8,800円)

- 1膳セット販売価格:5,000円(税込5,500円)

【株式会社兵左衛門 会社概要】

兵左衛門は若狭塗の産地・福井県小浜の箸専門メーカーです。

口に入れる箸先部分には一切合成化学塗料の入っていないヴァージン漆を使用。

「お箸は食べ物です」をポリシーに、 安心・安全なお箸を作り続けています。

● 事業内容:

1、 漆箸および漆工芸品の製造販売

2、 食器類並びにキッチン用雑貨品の企画、 製造及び販売

3、 文具の製造、 加工及び販売

● 代 表 者:浦谷 剛人

● 住 所:〒917-0107 福井県小浜市甲ヶ崎31

● 電 話:0770-52-0193

● 兵左衛門 公式ホームページ :

https://www.hyozaemon.co.jp/

● 兵左衛門 公式オンラインショップ:

https://hyozaemon.shop-pro.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社兵左衛門 広報担当:細井

電話:03-5822-0840 メールアドレス:tokyo@hyozaemon.co.jp FAX:03-5822-0841

2022/7/29

~メニュー拡大により、いつもそばにサポーターのいる安心感を提供します~

小田急電鉄株式会社(本社:東京都新宿区 社長:星野 晃司)が運営する、 くらし全般に関わるサービスプラットフォーム「小田急くらしサポート」では、 2022年7月26日(火)より 新たに「訪問美容」、 「デジタル機器訪問サポート」のサービス提供を開始しました。

「小田急くらしサポート」とは、 くらしやすい小田急沿線の実現に向け、 ハウスクリーニングや家事代行など、 全14種類のくらし全般に係わるサービスをワンストップでご利用いただけ、 ご利用の際に「小田急ポイント」が貯まるお得なサービスです。

新たに追加するサービスの1つは、 株式会社un.-trip salon un.-が提供する「訪問美容」です。 妊娠や乳幼児の育児、 ご病気や怪我などで美容室に行くことが難しい方を対象に、 ご自宅や介護施設でカットやカラー、 パーマなど美容サービスを提供します。 介護職員初任者研修の修了者、 介護福祉士の資格を持つスタッフが対応するなど、 安心してご利用いただけます。

また、 ECをはじめとするくらしの中でのDXが進展し、 ますますデジタルデバイスなどの存在感が増していることを捉え、 株式会社バルテックフィールドサービス(パソコン修理24・スマホドック24)による「デジタル機器訪問サポート」をラインナップに追加します。 パソコン整備士の資格を持つスタッフがご自宅にて、 パソコンやスマートデバイスの初期設定や快適な通信設定のご提案などをします。

いずれのサービスも、 お支払い時に「小田急ポイントカード」の提示等を通じて「小田急ポイント」が貯まり、 ポイントは小田急沿線を中心に約1,100店ある加盟店でのショッピング等に1ポイント1円としてご利用いただけます。

小田急くらしサポートは、 小田急沿線全域においてくらしに係わるお困りごとのワンストップでの解決のため、 今後とも、 グループ会社をはじめ外部パートナーとも連携しながら、 サービスを拡充してまいります。

「小田急くらしサポート」新メニューの詳細は、 下記のとおりです。

記

1 訪問美容

(1)サービス開始日

2022年7月26日(火)

(2)サービス内容

株式会社un. -trip salon un.- による訪問美容サービスです。

・カット&ブロー

・シャンプー、 カット&ブロー

・カラー、 パーマ、 シャンプー

・ママ&お子さまカット

≪サービス詳細≫

URL: https://odakyu-kurashisupport.jp/other/houmonbiyo/

(3)利用対象者

疾病・怪我・ご高齢・妊娠中などで外出が困難な方や、 ご家族の介護や乳幼児の育児のため、 美容室に行くことが困難な方

※本サービスは上記の対象者の方のみがご利用いただけます。

(4)対象エリア

小田急線沿線ほか、 東京都特別区

(5)出張費用

無料(小田急くらしサポート特典)

(6)お支払い方法

現金、 クレジットカード

2 デジタル機器訪問サポート

(1)サービス開始日

2022年7月26日(火)

(2)サービス内容

株式会社バルテックフィールドサービス(パソコン修理24・スマホドック24)によるデジタル機器訪問サポートサービスです。

・パソコンおよびパソコン周辺機器の新規設置・設定

・インターネット環境(速度・安定)の改善

・ウイルス駆除、 セキュリティ対策

・スマート機器設定

・パソコンの故障・トラブル診断、 修理サポート

・パソコン買い替え時のデータ移行 ほか

≪サービス詳細≫

URL: https://odakyu-kurashisupport.jp/other/digitalsupport/

(3)対象エリア

小田急線沿線ほか、 東京都特別区

(4)出張基本料

5,500円(税込)から

(5)お支払い方法

銀行振込

※振込手数料はお客さま負担となります

3 お申し込み・お問い合わせ

小田急電鉄株式会社 小田急くらしサポート

TEL:0120-860909

<年中無休(1/1~1/3除く) 10:00~17:00>

| ※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。 |

| このニュースリリースに関するお問い合わせは、次の担当までお願いいたします 小田急電鉄(株) 広報・環境部[池田・菅沼] 電話:03-3349-2290 |

2022/7/25

~専門家が教える親世代への熱中症対策!意外と知らない親世代におすすめのエアコン機能~

例年熱中症による救急搬送が急増する7月・8月。 熱中症による救急搬送人員数を年齢別に見たとき、 最も多いのは高齢者。 総務省消防庁の発表では、 全国の熱中症搬送者は、 令和に入り減少傾向も、 高齢者の割合は増加傾向で、 2021年の全国の熱中症搬送者は半数以上となる56.3%が65歳以上となっています。 さらに、 発生場所では住居が例年3~4割台にも上っています(*)。

この度、 パナソニック株式会社では年代別のエアコン利用状況を調査。 また、 夏時期の親世代のエアコン利用についてアンケート調査するとともに、 意外と知らない親世代におすすめのエアコン機能とモデルをご紹介します。

*出典:総務省消防庁「熱中症による救急搬送人員に関するデータ」

========================

◎エアコンガマン・使わない派は4割、 睡眠時は5割

◎エアコンは「電気代がかかる」、 「冷えすぎる」、 「体に悪いと思う」…60代以上顕著に

========================

夏時期のエアコン利用頻度を調べたところ、 通常時4割(41%)、 睡眠時5割(48%)が「ガマンできるときは消す」「ほぼ使わない」「全く使わない」と回答しました。

続いて、 通常時エアコンガマン・使わない派に、 エアコンの利用を控える理由をたずねたところ、 全世代で最も多い回答が「電気代がかかるから」でした。 さらに、 60代以上の回答に注目すると、 「冷えすぎるから」(41%)、 「体に悪いと思うから」(30%)、 「直接風が体に当たるのが嫌だから」(28%)と続きます。 60代以上の特徴として、 「体に悪いと思うから」・「暑いと思わないから」という回答が、 20代に比べると多い点が挙げられます。

一方で、 「乾燥するから」と回答した20代は23%で、 若い世代ほど乾燥が気になる傾向があるようです。

「夏時期、 ご両親(同居・別居問わず)はエアコン利用に抵抗感があると思いますか?」という質問では、 約3割(31%)の方が、 高齢者家族が「エアコン利用に抵抗感がある」と回答しました。

その理由は、 「冷えすぎるから」、 「電気代がかかるから」、 「体に悪いと思っているから」が上位3つの結果となっています。

全世代に共通した「電気代の心配」、 「冷えすぎる」悩みに加え、 高齢者に特に顕著な「体に悪いと思う」、 「暑いと思わない」問題。 このような理由からくる、 3割の子世代が感じている、 親世代のエアコンへの抵抗感。 これらの悩みを踏まえて、 高齢者とエアコンの問題や、 親世代におすすめのエアコン機能・モデルを解説します。

========================

◎親世代とエアコン…

◎どうしてエアコンを使わない? 高齢者にありがちな理由

========================

高齢者でエアコンを避けがちな方は、 なぜ使おうとしないのでしょうか?医師の清益功浩先生が解説します。

理由の一つに、 老化に伴って皮膚の温度センサーの感度が鈍くなり、 暑さを感知しにくくなることがあります。 これにより、 体温調節機能の発動が遅れることも。 また、 発汗能力の低下や身体に含まれる水分量の減少などに加え、 脳での察知能力が低下することで喉の渇きを感じにくくなり、 脱水症状が進みやすいともされています。

このほか、 調査結果の通り、 “体の冷えがイヤ”、 ”節電したい”、 “エアコンの風が当たるのがイヤ”といった理由から、 エアコンをなかなか使わないのも理由の一つです。

熱中症に特に注意が必要な高齢者には、 健康や安全のために、 冷房をうまく活用することを推奨したいです。 」

【医師 清益 功浩(きよます たかひろ)】

小児科医・アレルギー専門医。 京都大学医学部卒業後、 日本赤十字社和歌山医療センター、 京都医療センターなどを経て、 大阪府済生会中津病院小児科・アレルギー科で診療に従事。 論文・学会報告多数。 インターネットやテレビ、 書籍などでも数多くの情報発信を行っている。

========================

◎高齢者にありがちなエアコンへの心配を払拭!

◎エアコンのプロが教える親世代へおすすめのエアコン機能は?

========================

もし、 親世代にオススメするなら、 どのような点に注目すればよいのでしょうか?親世代におすすめのエアコン機能・モデルを、 パナソニック エアーマイスターの福田 風子が解説します。

■親世代におすすめ エアコン機能

・室温みはり(温度と湿度をみはって自動で運転スタート)

室温や湿度などを考慮して自動で冷暖房がスタートすれば、 エアコンをあまり使わない親御さんがいる方も安心です。 リモコンで事前に設定しておけば、 高温多湿状態(室温31℃以上湿度60%)が続くと自動で冷房ON、 低温状態(室温15℃以下)が続くと自動で暖房ONになります。

・自動運転機能(センサーやAIでかしこく自動で省エネ)

ボタンひとつ押すだけで、 温度や湿度、 快適さ、 省エネなどのバランスを見て最適な運転を自動で行う機能は、 家電の操作が苦手な方にもオススメ。 最近のエアコンではセンサーやAIがムダを見つけて自動で快適で省エネな運転をしてくれます。 例えば人がいなくなると自動で節電運転になったり、 一定時間経過すると自動でOFFにしてくれる機能もあります。

・風よけ

人の居場所に合わせて風を感じさせないように自動調節。 エアコンの風が苦手な高齢の方にも好評です。

・スマホ連携機能(おへやモニター[ひと検知])(室温みはり通知)

スマホのアプリで離れて暮らす親御さんのエアコンの運転状況が確認できたり、 センサーで人の動きの有無をグラフで表示をしてくれる機能もあります。 「室温みはり通知」機能では、 エアコンが自動でお部屋の状況をチェックし、 室温が31℃以上、 もしくは15℃以下になると、 自動でスマホに知らせてくれます。 例えば、 親の家が31℃以上という知らせが届いたら、 電話してさりげなくエアコンの使用を促すといった使い方もできます。

・自動おそうじ機能

エアコンのフィルターは2週間に1度のお掃除がおすすめです。 こまめなフィルターのお掃除は省エネに使うためにも実施いただきたいのですが、 高い位置にあるため、 特に親世代にとっては大変な作業です。 一定時間使用すればフィルターを自動でお掃除してくれるだけでなく、 内部まで掃除してくれるモデルがおすすめ。 省エネだけでなく、 吹き出す空気の清潔性にもつながります。

これらは、 上位モデルにならほぼ搭載されているものなので、 実は親世代にこそ高性能モデルをオススメしたいです。 「上位モデルは高価だから」と二の足を踏むかもしれませんが、 在宅時間が長い傾向にある親世代は、 購入価格を時間で割ればコストパフォーマンスはかなり高いと思います。

========================

◎親世代にもオススメの最新エアコンはこの一台!

◎“快眠環境運転”搭載のPXシリーズ

========================

親世代の特徴を踏まえて、 あえて一台を選ぶとすれば、 「エオリアスリープ(寝室用モデル) PXシリーズ」をオススメします。 前述のおすすめのエアコン機能を搭載していることに加え、 「快眠環境運転」を搭載しているので、 調査結果にもあったような寝るときによりガマンしてしまう方や、 睡眠時に「冷えすぎる」といったお悩みをお持ちの方にもオススメです。 また、 東京都監察医務院によると、 「時間帯別」熱中症死亡者数では、 日中よりも夜間の方が熱中症の死亡者数が多いことがわかっています(*)。 睡眠時の熱中症にも気をつけて、 「快眠環境運転」で積極的にエアコンをご使用いただきたいです。

・快眠環境運転

PXシリーズ最大の特長は、 ベッドサイドセンサーです。 これまでのエアコンは、 本体センサーで検知した温度をもとにお部屋を快適な状態に制御していました。 しかし、 住宅性能や外気温、 家具の配置など、 様々なお部屋の状況によって、 設定温度と実際に人が寝ているベッド付近の温度に差が生まれ、 エアコンをつけていても快眠が損なわれてしまうことがありました。

エオリアスリープの「快眠環境運転」は、 ベッドサイドセンサーと連携し、 身体が心地よく感じる温度を睡眠の経過時間ごとに制御。 眠りはじめは低めの温度で運転。 その後、 室温上昇の分岐点を自動で判定し、 徐々に温度を上げていきます。 寝室の室温を自動でコントロールして、 暑すぎず寒すぎず、 睡眠に適した環境をつくります。 たとえば夏場、 エアコンを切ると暑くて寝苦しいという方や、 朝まで運転したままだと明け方寒さを感じる方の悩みを改善する効果が期待できます。

*出典:東京都監察医務院「令和元年夏の熱中症死亡者数の状況【東京都23区(確定値)】」

■パナソニックエアコン「Eolia(エオリア)」は、 「熱中症ゼロへ」プロジェクト公式エアコンに認定されています。 「熱中症ゼロへ」とは、 熱中症にかかる方を減らし、 亡くなってしまう方をゼロにすることを目指すプロジェクトです。 公式サイト https://www.netsuzero.jp/

【パナソニック エアーマイスター 福田 風子】

パナソニック株式会社

国内空調マーケティングセンター エアコンマーケティング部

自宅に異なる3機種のエアコンを設置し、 機能の違いや風の違いを感じ分ける。 スマホを使って家中のエアコンを遠隔操作したり、 時にはカビの発生したエアコンを自ら入手・分解して調べるなど担当の枠を超えてちょっとしたエアコンマニア。

■「夏のエアコン利用に関する調査」概要

●調査地域:全国

●調査期間:2022年5月30日(月)~6月1日(水)

●調査方法:インターネット調査

●調査機関:ジャストシステム

●調査対象:20~60代の男女

●有効回答:1084名(男性:591名、 女性:493名)

■「親世代のエアコン利用・熱中症対策関する調査」概要

●調査地域:全国

●調査期間:2022年5月30日(月)~5月31日(火)

●調査方法:インターネット調査

●調査機関:ジャストシステム

●調査対象:65歳以上の家族がいる30代・40代・50代の男女

●有効回答:550名(男性:356名、 女性:194名)

※調査結果を引用いただく際は「パナソニック調べ」を引用元として記載ください。

パナソニックPR事務局(フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社内):馬場、菊地、岡田、澤木

090-6698-2228(岡田:TV担当)080-8872-3277(馬場)E-mail:Panasonic_eolia@bluecurrentgroup.com

2022/7/25

Curip株式会社(本社:東京都千代田区)は、就労支援事業者が行っている事務作業を低コストで効率化するサービス「Rakuco」をリリースいたしました。

| 就労支援事業者様が日々行っている業務は、 国保連への請求業務をはじめとして多岐にわたります。 事務作業の多くは書類を作成する必要があり、 これらを作成するためには個人情報や日々の活動記録など、 多くのデータを記録・管理する必要があります。 このようなデータの管理や書類の作成に多くの工数が割かれてしまうことは少なくありません。 事業者様のこのような悩みを解決するために、 日々のデータ管理から書類作成までの業務を一気通貫で行い、 業務効率を向上させることができるサービス「Rakuco」の販売を開始しました。 |

| ■Rakucoとは 「Rakuco」は、 簡単操作で勤怠管理から国保連請求、 報酬改定など自動化させ、 面倒な事務作業の工数を大幅削減します。 シンプルかつ直感的でわかりやすい画面となっており、 どのような方でもすぐに使い始めることができます。 ■Rakucoの主な機能 1.勤怠管理機能:利用者様の勤怠を記録します。 2.業務日誌作成機能:業務日誌を簡単に作成することができます。 3.個別支援計画作成機能:個別支援計画を簡単に作成することができ、 わかりやすく管理することができます。 4.請求帳票作成機能:ワンクリックで請求時に必要な書類を自動で作成することができます。 |

■ご利用までの流れ

弊社担当営業より、 概要のご説明をさせていただきます。 ご希望される方は販売会社公式LINEアカウントへご連絡ください。

【販売会社お問合せ先】

株式会社はなえみ 公式LINE

■月額費用

また、 初回限定の体験プランで3ヵ月間の無償トライアルをご提供 しております。

お気軽にお問合せください。

■会社概要

Curip株式会社

広報担当:舟瀬(ふなせ)

メールアドレス:pr@curip.co.jp

お問合せフォーム: https://form.run/@rakuco-contact

2022/7/25

『旅』×『健康』サービス体験で”ライフタイムバリューの最大化”を提供します。

| この度オープンするサイト“旅の窓” Lifestyle Tourismでは、 ライフスタイルツーリズムというコンセプトを常に大切にして、 パーソナルベストな『旅』×『健康』サービスをご提案します。 生活そのものを観光資源とし、 それを体験して学ぶような旅です。 旅とテクノロジーを組み合わせたリハビリ・ヘルスツーリズムやカルチャーツーリズムをご提供します。 オンラインでは、 オンラインリハビリ(言語)やリンパコンディショニング、 ハートセラピー”心の癒し旅”、 プロ棋士との将棋対局などを体験できます。 ○“旅の窓”サイトURL https://rehat.live (2022年7月1日オープン) |

| ■サイトオープンにいたった背景 ~モーレツエンジニアの生活からリハビリ生活へ、 生活を一変させた夏の日~ REHA・ツーリズム(REHAt)創業者の中田秀貴は、 2014年7月の勤務中に突然の脳梗塞で倒れてしまい、 半年間の入院・車椅子生活・要介護3認定を経て、 皆さまに支えられ助けられて歩けるようになり、 なんとか社会復帰・復職できました。 今では、 旅行やゴルフラウンドもできるまでに回復できました。 旅の中で、 進化するテクノロジーを活用できれば、 もっと楽しくリハビリができるのではないか?と考え、 脳梗塞とその後のリハビリ生活の経験にエンジニアの知見を融合させ、 旅とテクノロジーを組み合わせたリハビリ・ヘルスツーリズムを考案しました。 それが “旅の窓”Lifestyle Tourism です。 |

■当サイトの特徴

1. リハビリツーリズムのご紹介 ~旅行・アクティビティは最高のリハビリ!~

● 町家リハビリテーションプラン

~自宅にいる感覚でのリハビリテーション~

旅行を通じてココロとカラダが元気になる、 ライフスタイルを楽しむ、 新しいリハビリテーションプログラムです。 スマートミラーなどのテクノロジーを利用できます。

● パーソナルリハビリ動画

パーソナルベストなリハビリにの発見につながる効果的な自主リハビリ動画やより健康な歩行姿勢へつなる

歩行センシングインソール、 世界最先端の手指リハビリロボット情報などを閲覧頂けます。

京都の世界遺産「二条城」すぐの “デザイナーズ町家ホテル”

2.旅行の景色をライブでお届け

~まるで実際に訪れているような感覚~

●素晴らしい景色をライブでお届け

京都 柳谷観音楊谷寺 花手水のライブ動画でご利益をお届けします!

3.充実した最新情報多数

~あなたに合ったプランが見つかる~

●宿泊するだけで癒される宿

日帰り、 国内2 ~3 泊程度のプログラムを提案、 徹底した現地調査

●ヘルシーな料理

京料理や季節料理など体に良いお店をご紹介しております

●体験ツアー

きょうと魅力再発見旅(京都観光タクシーツアー)や町家でカルチャーツーリズムなど「ウェルネス」な体験ツアー中心のプランです。

京都 眼の観音様 ~柳谷観音 立願山楊谷寺~

■今後の展開

新しい価値観のウェルネスツアー”Lifestyle Tourism”を創出します。

ウェルネスの旅には、 心と身体をリフレッシュして自分を高める力があります。

沖縄リゾートゴルフキャンプやリハビリ&ゴルフ(リハゴルシリーズ)

星空ライブ(癒し体験)、 将棋ツアー(将棋は最強の脳トレ! )

リンパコンディショニング(足つぼ刺激で元気になる)

町家ワーケーションプラン、 MACHIYA CORPORATE MEMBERSのご提供など

プラン一覧 < https://rehat.net/plan >

■会社概要

商号 : 株式会社REHA・ツーリズム(REHAt)

代表者 : 代表取締役 中田秀貴

所在地 : 東京本社 〒146-0083 東京都大田区千鳥3丁目21番6号

設立 : 2020年8月19日

事業内容:

・リハビリ・ヘルスツーリズムの企画・開発業務

・インターネット等を利用したリハビリテーション・ヘルスケアサービスの提供

・観光案内、 宿泊施設、 観光施設案内、 ライフスタイルツーリズムの情報提供サービス

・文化・スポーツビジネスに関するイベント・物品等の企画・制作、 レンタル、 販売及び

コンサルティング事業 など

資本金 : 880万円

URL: https://rehat.net

会社概要

D&P株式会社

代表取締役:大越淳史

所在地:茨城県つくば市榎戸783-12

TEL:029-869-8211

FAX:029-839-5252

メールアドレス:dpinc.0415@gmail.com

URL:https://dp-inc.jp