セコム/「老後の不安に関する意識調査」8割以上が「老後の不安を感じる」と回答

2020/9/8

不安の理由は「病気・ケガ」「経済的な不安」「介護」が上位

◆すべての調査結果は以下のURLからダウンロードしていただけます。ぜひ、ご活用ください。

URL:https://www.secom.co.jp/corporate/release/2020/pdf_DL/nr_20200908.pdf

調査結果の概要

- 8割以上が「老後の不安を感じる」と回答。特に女性50代は9割が不安を抱える結果に。

- 老後の不安の理由は2年連続で1位「病気・ケガ」2位「経済的な負担」3位「介護」となった。

- 半数以上が老後に備えた対策をしていないと回答。その理由は「具体的にどのような対策をすればよいか分からないから」が約6割で、昨年に引き続き1位に。

- 家族や配偶者の認知症に対する不安は56.0%と、自分(48.2%)を上回る結果に。

- 認知症になった場合は、自分、家族ともに半数以上が「病院に通い、認知症の進行を遅らせる」と回答。

| 【調査概要】 ・調査期間: 2020年6月23日~24日 ・対 象: 全国男女500名 (20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60歳以上/男女各50名) ・方 法: インターネットによるアンケート回答方式 |

■「老後の不安に関する意識調査」結果

8割以上が「老後の不安を感じる」と回答。特に女性50代は9割が不安を抱える結果に。

老後の不安を感じるか【図1】を聞いたところ「感じる、または感じた(35.2%)」「どちらかといえば感じる、または感じた(48.6%)」の合計が83.8%と、8割以上が不安を抱えている結果となりました。また、性年代別でみると、女性50代が90.0%と、最も不安を抱えていることがわかりました。

老後の不安の理由は2年連続で1位「病気・ケガ」2位「経済的な負担」3位「介護」となった

老後の不安を感じる人の中で、具体的に不安を感じること【図2】を聞いたところ、2年連続で1位は「病気やケガなどの健康不安(77.1%)」となり、昨年の72.2%から微増しました。次いで2位「経済的な負担に関する不安(71.6%)」、3位「介護に関する不安(48.4%)」となりました。

複数回答で不安を感じていることは「病気やケガなどの健康不安」が1位ですが、最も不安を感じることの回答は「経済的な負担に関する不安(48.2%)」がトップになりました。

半数以上が老後に備えた対策をしていないと回答。その理由は「具体的にどのような対策をすればよいか分からないから」が約6割で、昨年に引き続き1位に。

老後に備えた対策の有無を聞いたところ、半数以上が「対策をしていない(53.2%)」と回答しました。対策をしない理由【図3】は、「具体的にどのような対策をすればよいかわからないから(57.1%)」が昨年に引き続き1位となりました。一方、対策をしている人にその内容【図4】を聞いたところ、「貯蓄する(61.5%)」が昨年の54.2%から大幅に増えて1位になりました。経済的な不安に対する意識の高さが見て取れます。

家族や配偶者の認知症に対する不安は56.0%と、自分(48.2%)を上回る結果に。認知症になった場合は、自分、家族ともに半数以上が「病院に通い、認知症の進行を遅らせる」と回答。

認知症に対して不安を感じるか、自分【図5】と家族・配偶者【図7】について聞いたところ、家族・配偶者に対する不安は「感じる、または感じた(20.0%)」「どちらかといえば感じる、または感じた(36.0%)」と計56.0%が懸念しており、昨年同様、自分(48.2%)よりも家族を心配していることがわかりました。認知症になった場合にとる行動を聞いたところ、自分【図6】、家族【図8】ともに半数以上が「病院に通い、認知症の進行を遅らせる」と回答しました。

〈もしもに備える、セコムのおすすめサービス〉

①「セコムみまもりホン」

「セコムみまもりホン」

端末のストラップを引っぱるだけでセコムに通報され、必要に応じて警備員が駆けつけます。また、設定した時間に安否確認ボタンを画面に表示して、ご利用者が操作をすると登録している連絡先へ結果を送信することが可能。セコムの看護師に電話で健康相談することもできます。

◆料金

加入料金 10,000円(税別)

基本料金 2,200円/月(税別)

※ご自宅以外への駆けつけや、セコムのオペレーターに位置情報を確認する場合は別途費用が発生します。

>サービス詳細 https://www.secom.co.jp/mimamori/mimamorihon/

② 「まごチャンネル with SECOM」

「まごチャンネルwith SECOM」

スマートフォンで撮影した動画や写真を親御さんが暮らす自宅のテレビに送信できるほか、温度・湿度・照度・生活音を感知するセコムの環境センサーを接続し、離れて暮らすご家族が専用アプリで状況を確認できる「たのしい、みまもり。」をコンセプトとしたサービスです。

◆料金本体価格 30,000円(税別)

基本料金 1,680円/月(税別)

>サービス詳細 https://www.secom.co.jp/mimamori/mago-ch/

③「セコム・MyAED」

「セコム・MyAED」

日本初の家庭用AEDのオンラインパッケージサービスです。AEDを収納するキャリングケースは、どの角度からも「AED」と一目で認識できるデザインを採用。AEDがいつでも使えるよう、機器故障や消耗品交換時期などをセコムがオンラインで見守ります。

◆料金

レンタル料 2,400円/月・台(税別)

保証金 20,000円/台(非課税)

※契約期間5年間(以降、1年ごとの自動更新、最長10年まで)

>サービス詳細 https://www.secom.co.jp/personal/medical/aed.html

2020/7/28

「私のおばあちゃん認知症なんだよね。」学生の一言から生まれた新感覚カードゲームがMakuakeでクラウドファンディング開始!〈開始5日で80%達成!〉〜大阪の印刷会社と法政大学学生の共同プロジェクト〜

株式会社明成孝橋美術(本社:大阪府 / 代表取締役:孝橋 悦逹)は、実際に商品化・販売を目指す大学ゼミ対抗のインターカレッジ「Sカレ(Student Innovation College)」をきっかけに法政大学経営学部・西川英彦ゼミの学生と共同プロジェクトとして『懐話(かいわ)ふだ』を制作。クラウドファンディングサービス「Makuake」にて2020年7月22日(水)より先行販売いたしました。

「私のおばあちゃん認知症なんだよね。」そんな学生の一言から生まれた『懐話ふだ』。

「Sカレ*」でこのアイデアに出会った我々は、法政大学の学生と共に商品開発に取り組んで参りました。

『懐話ふだ』で「認知症」や「高齢化社会」という社会課題に対するイメージを少しでも明るくしたい、そう思いクラウドファンディングを実施しました。

「懐話ふだ」販売ページ:https://www.makuake.com/project/kaiwafuda/

(*Sカレとは:http://s-colle.ws.hosei.ac.jp/)

■ 懐話ふだ(かいわふだ)とは

思い出話を楽しみながら、手軽に“回想法”に取り組める新感覚カードゲーム。高齢者だけでなく、家族・施設みんなで遊べる仕組みに。

※回想法とは自分の過去(思い出話)を話すことで、脳の活性化を促す手法です。老人ホームなどの介護施設では、認知症のリハビリテーションの1つとして用いられています。

■ 商品の特徴

1.大阪の印刷会社と法政大学の学生がタッグを組んだ共同プロジェクト

2.認知症の進行予防として注目されている『回想法』を取り入れた、みんなで遊べるカードゲーム

3.全国の学生が参加する商品企画の大会で「プラン1位」を獲得!約120チームの中から選ばれた商品!

■ 商品概要

カードは全部で30枚(うちワイルドカード6枚)子供から高齢者まで遊びやすい、カラフルでシンプルなデザインです。

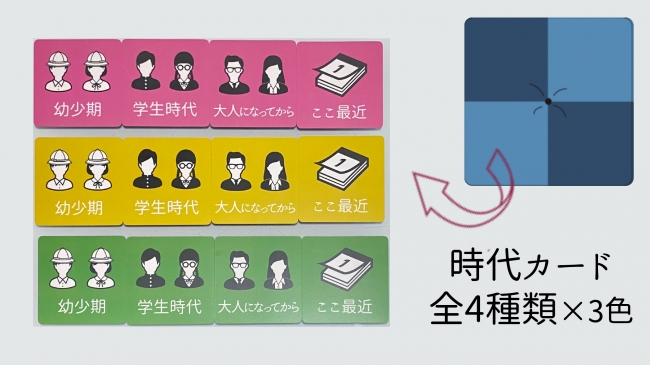

青座布団に記入されている「いつ」を表す時代カードが全4種類×3色。

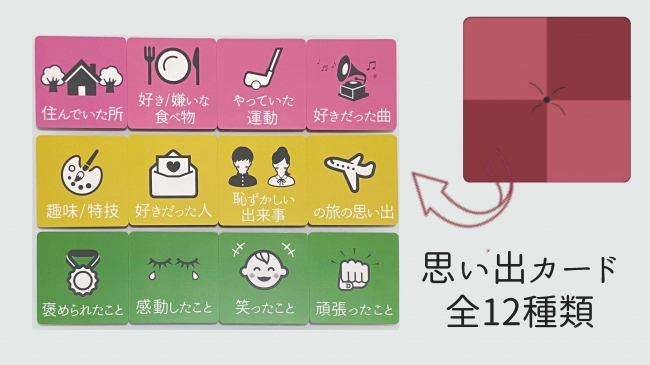

赤座布団に記入されている「何を」を表す思い出カードが全12種類。全部で48通りの組み合わせが可能に。飽きずに楽しく、お話できます。

■ ルール

赤と青の座布団柄のカードを1枚ずつめくります。「あのカードどこだったかしらね…。」そんな記憶力も刺激します。

めくった色が揃ったら、カードをゲット!

カードに書かれたテーマについて、お話してください。最後に一番多くのカードを集めた人の勝ちです。

■ 仕様

- 箱 縦124mm 横124mm 高さ25mm

- カード 30枚 100mm×100mm

- 説明書 1枚

■ クラウドファンディング詳細

- 開始日時:2020年7月22日 13:00

- 終了日時:2020年9月20日 18:00

〈リターン内容〉

- 【応援コース】 活動に応援してくださる方 1,000円

- 【早割コース】 懐話ふだ1個 1,800円〈100名様限定〉

- 【スタンダードコース】懐話ふだ1個 2,000円

- 【ペア割コース】懐話ふだ2個 3,800円

- 【直接届けるギフトコース】懐話ふだ1個 2,300円

- 【2か所に届けるペアギフトコース】懐話ふだ2個 4,500円

- 【団体早割コース】懐話ふだ5個(フェイスシールド5枚付き)9,000円〈10名様限定〉

- 【超団体早割コース】懐話ふだ10個(フェイスシールド10枚付き)17,500円〈5名様限定〉

- 【団体コース】懐話ふだ5個(フェイスシールド5枚付き) 9,500円

- 【超団体コース】懐話ふだ10個(フェイスシールド10枚付き)18,500円

※ 上記全て税込・送料込みです。

■ 企業情報

【株式会社明成孝橋美術】

代表取締役:孝橋 悦逹

所在地:大阪市天王寺区清水谷町12-7

設立年:1984年11月

化粧品・健康食品のパッケージや販促物の企画デザイン、特殊印刷加⼯

公式サイト:http://www.ideapot.co.jp/

公式Facebook:https://www.facebook.com/ideapot8/

公式Twitter:https://twitter.com/IdeaPot1934

公式Instagram:https://www.instagram.com/ideapot1934/

商品用Twitter:https://twitter.com/kaiwafuda

2020/9/8

緊急事態宣言後に新たにオンライン面談を導入した施設は約4割弱との結果に

【調査の概要】

対象 : 介護現場で働いている方 200名

対象エリア: 全国

調査期間 : 2020年7月27日~28日

調査方法 : インターネットによる調査 (調査会社:株式会社ネオマーケティング)

今回の調査で、緊急事態宣言の期間中は、実に9割の施設が対面での面談は禁止していたと回答、禁止しなかった施設は、わずか7%という結果でした。また、同期間中に、新たにオンライン面談を導入した施設は34.5%で、エリア別では首都圏(1都3県)の割合が、他エリアよりも高いことがわかりました。

また現場の負担(精神的な負担も含む)が増えたと回答した方は7割にのぼり、その中で最も増えた業務は、「施設内の除菌消毒」で、入居者に感染させないことに苦労されている姿が浮き彫りとなりました。

調査結果の簡易レポートは下記サイトで公開しております。

メディキュアブランドサイト https://www.medicure-gunze.com/news/news_m20200907.html

ほかにも排泄ケアに対するお悩みなども調査しており、今回の調査結果をもとに、グンゼとリブドゥコーポレーションが企業連携して、シニアの方そして現場で働く皆様のために、さまざまな取組みを実施していく予定です。

■株式会社リブドゥコーポレーションについて

介護(care)と治療(cure)の両域において、一人ひとりの「生きる力を応援する企業」として事業を展開。介護(care)の領域、ライフケア事業では、「リフレ」ブランドで大人用紙おむつの製造販売をしており、施設・病院向けの業務用分野において国内トップクラスのシェアを誇っています。治療(cure)の領域、メディカル事業では、病院の手術室で使用される手術用キットの製造販売をしており、近年シェアを高めています。超高齢社会において、両事業ばかりでなく、それぞれの重なる領域や周辺領域にもビジネスドメインを拡大しようとする取り組みもスタートしています。

代表者 :代表取締役社長 久住 孝雄

本社所在地:大阪府大阪市中央区瓦町1丁目6番10号 JPビル

創業 :1965年(昭和40年)4月1日

売上高 :487億円(2019年3月期)

事業内容 :大人用紙おむつ、介護用品・用具、メディカルディスポーザブル用品(医療用不織布製品、キット製品)の製造および販売

| リブドゥコーポレーション取扱いの「メディキュア」商品 |

アーム・レッグカバー(男女兼用)

なめらかでやさしい肌ざわりの素材を使用、生地を接着して筒状にすることで縫い目をなくし肌への刺激も軽減しています。さらに、切ってもほつれにくい生地なので、使いやすい長さに調節したり、指を通す穴を開けたり、使い方によってアレンジが可能。また、グンゼの特許技術による加工で汚れ落ちが向上、保湿剤や皮脂汚れが落ち やすく、洗濯して繰り返し使えるので経済的です。皮膚の乾燥、脆弱化により、少しの刺激でも裂傷が発生する スキンテア(皮膚裂傷)対策としても活用されています。

【品名】アーム・レッグカバー(男女兼用)

【品番】NP9007

【希望小売価格】¥1,500+税

【サイズ 】M、L、LL

【 カラー 】オフホワイト、ブラック

【素 材】レーヨン50%、綿40%、ポリウレタン10%

【原産国】日本

尿取りパッド対応ボクサーブリーフ(前とじ)

500cc程度の市販の尿取りパッドの装着が可能なボクサーブリーフです。グンゼの立体成型技術によりはきやすく、脱ぎやすく、さらにパッドの吸水量に合わせてフィットするためパッドの重みによるずり下がりも軽減します。外観からはパッドをつけていることがわかりにくく、また、パッドを使わない時には通常のボクサーブリーフとして着用できます。ムレにくい綿混素材を使用することで爽やかなはき心地にもこだわりました。シニアだけでなく、前立腺や大腸の手術後にパッドを使用する方にもおすすめできる製品です。

【品名】尿取りパッド対応 ボクサーブリーフ(前とじ)

【品番】NP2080

【希望小売価格】¥2,000+税

【サイズ 】M、L

【カラー 】ネービーブルー、グレー

【素材】本体:綿70%、ナイロン25%、ポリウレタン5%

腰ゴム部:ナイロン90%、ポリウレタン5%、

ポリエステル5%

【原産国】日本

※メディキュアについて https://www.medicure-gunze.com/

「メディキュア」は、衣料から衣療をテーマに、お客様相談室に寄せられる声やメディカル事業を通じた医療系の学会や医師、看護師、患者さまなどのニーズを抽出・分析し、健康で豊かなライフスタイルを応援する製品を展開しています。

2020/9/8

2020年9月14日発売開始!

おいしく、健康なからだ作りを。

【商品特徴】

- 3粒で牛乳1本分のカルシウム配合

- からだにやさしい無香料・無着色

- 読みやすい文字を採用

【商品概要】

- 商品名:げんこつ固飴

- 参考価格:180円(税別)

- 内容量:100g(個包装込み)

- 発売場所:スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラックストア等

- 味:まろやかきなこ味

- 商品サイズ:210mm×140mm×30mm

★姉妹品『たんきりのど飴』の案内はこちら

【商品概要】

- 商品名:たんきりのど飴

- 参考価格:180円(税別)

- 内容量:110g(個包装込み)

- 発売場所:スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラックストア等

- 味:はちみつ黒糖味

- 商品サイズ:210mm×140mm×30mm

2020/2/27

「歳は彩り、そして才能」超高齢化、超長寿化社会に新たな価値観を!ファーストミッションは「マイクロ出版」~出版をスマートエイジが活躍できるフィールドに。

プロジェクトのタイトル「歳は彩り、そして才能」は歳を重ねるごとに、人生に彩りを加え、社会に才能を発揮してほしいとの願いが込められています。さらにPRサイトの名前は、100歳をひとつの目標と考え「100sai ステーション」(https://saisai100sai.com/)と名付けました。

100saiステーション

そのプロジェクトの第一弾としてスタートしたのが、今回の「マイクロ出版」事業。いまでも様々な会社が提供している自費出版サービスですが、この事業では「思い切って文庫化(スマートエイジ新文庫/B6版)して仕様を統一。コストダウンを図り、写真集も可能なオールカラー本文100ページ10部で5.8万円(税別)という価格を実現しました」。3千円の追加で電子書籍化して販売も可能。さらに「出版者コード他、書店流通に必要な準備もできているので、本格出版も可能」としています。

マイクロ出版タイトル

なお、プロジェクトでは、単に消費を促すのではなく、スマートエイジ世代に社会的、経済的に活躍し続けてもらうことを目的にしており、この出版事業を在宅でサポートする側(仕事)にもなってほしいとしています。

マイクロ出版の紹介

2020/9/7

大阪府知事と泉大津市長に「まごチャンネル」の実証実験を経過報告

※泉大津市との実証実験のプレスリリース(2020年7月15日)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000015422.html

今回の経過報告は、第9回大阪880万人訓練の中で、大阪府知事が新型コロナウィルス感染症に対応した、新しい災害対応などを視察する一環として、泉大津市からの報告の1つとして行われたものです。

経過報告には弊社代表・梶原健司も出席し、実証実験の概要をはじめ、「高齢者が『まごチャンネル』を使いこなせており、さらに『まごチャンネル』を通じて配信した行政情報により、高齢者の行動変容が起きていること」を具体的に説明いたしました。

経過報告の主な内容は以下の通りです。

(活用状況)

- 高齢者は「まごチャンネル」を通じて配信した泉大津市の行政情報をすべて視聴していたこと(視聴率100%)。

- 情報配信後、高齢者が視聴までに要した平均時間は約5時間で、ほとんどの方が当日中に行政情報を視聴していたこと。

- 高齢者から「操作の不便もないし、写真も動画も見られて満足」「テレビの大きな画面だと、見やすくていい」「テレビだと耳にも目にも届くから、避難の話が覚えやすい」との声があったこと。

- 配信した内容(動画コンテンツ)によっては、高齢者の行動変容が起きており、特にその場で取り組める介護予防の体操動画については、10人中10人の高齢者が体操を行ったこと。

吉村洋文知事からのコメント

「『情報弱者』である高齢者に迅速に情報を届けることは常に行政課題として感じている。マス向けのテレビを活用して、地域や個人に個別に情報発信できる『まごチャンネル』は非常に興味深い。コロナ関連情報や災害情報だけでなく、赤ちゃん誕生やお祭り情報などの地域の明るい話題を発信するなど、『令和の回覧板』のように活用できるのではないか。今後もこの実証実験の状況を注視し、泉大津市とも連携していきたい」

南出賢一市長からのコメント

「テレビは誰でも使えるツールであり、『情報弱者』である高齢者への情報伝達ツールとしての活用を期待したい。今後も官民連携・市民共創のもと、引き続き『災害に強いまちづくり』を進めていく」

今後もチカクは、自治体の皆様と協働で新たなチャレンジを行い、高齢化社会の課題解決へ貢献してまいります。

以上

(参考)

【大阪府泉大津市について】

泉大津市は、大阪府の泉北地域に位置する市。人口は7.5万人。泉大津市の「大津」という地名は和泉国で一番大きな港という意味で、奈良時代から人が往来する場所でした。和泉木綿の集散地となった江戸時代に真田紐をはじめとした繊維産業が興り、これを地盤に明治以降毛布の製造が始まり、毛布のまちとして発展。現在も国内産毛布においては9割超のシェアを占めています。

https://www.city.izumiotsu.lg.jp/

【株式会社チカクについて】

チカクは「シニア・ファースト」をミッションとし、スマートフォンアプリで撮影した動画や写真を実家のテレビに直接送信し、テレビの大画面とスピーカーを通してインターネットやスマートフォンの利用が苦手なシニア世代でも孫と一緒に暮らしているかのような疑似体験ができる 「まごチャンネル」を第一弾プロジェクトとして、開発・販売しています。

https://www.chikaku.co.jp/

2020/7/27

被介護者の排泄情報をリアルタイムで介護職員へお知らせ

今回当社が開発した排泄検知システムは、おむつ内側に装着した排泄センサが被介護者の排泄(便・おなら)を感知し、その情報を無線通信で端末へリアルタイムに送信することによって、被介護者の排泄情報を介護職員にお伝えします。これによって介護職員は、被介護者の排泄状況を都度確認する必要が無くなり、排泄情報の受信時のみ作業を行うことができるため、排泄ケア業務の負担を軽減させることができます。また、このシステムの導入により、被介護者は排泄後のケアを迅速に受けられるようになるため、皮膚トラブルの軽減や、生活の質(QOL)の向上にも繋がります。

当社は今後も、排泄検知システムの販売開始に向け、事業を推進してまいります。

【図】排泄検知システムの使用イメージ

・おむつの内側に装着するため、移動中や外出時の検知も可能。

2020/9/7

8割以上のスマホニーズに対応し、主婦・シニアの“働く”をご支援

withコロナ時代の新たなニーズも検索条件に追加対応

『ユメックス アプリ版』は特に主婦やシニアの方にも活用し易い、地域密着型のパート・アルバイト探しができるお仕事探しアプリです。加えて、働く場所や曜日・時間帯、仕事の特長・条件での検索ができるため、より希望に近い求人情報を探すことが可能となります。

iOS⇒https://apps.apple.com/jp/app/id1526765788

Android⇒https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.yumexnet

「通勤手段×時間」ご近所検索で近くの仕事が探せます

・ご自宅を中心に自転車で約15分圏内の求人を探すなど、自宅や今いる場所から「通勤手段(徒歩・自転車・車)」×「通勤時間(15分、30分…90分)」で検索できます。

・ご近所検索は、家事や育児と両立したい主婦や、自分の生活にフィットする仕事を求めるシニアにとって、自宅から近くの仕事を探せる理想的な検索方法です。

・働きたい場所を「市区町村」や「路線・駅」から選択、新聞折込チラシ『ユメックス』の発行エリアから探すことも可能です。

希望の条件から仕事(職場)が検索できます

・働き方・時間帯、年代・経験、職種や待遇、人気の条件など、80以上もの条件から複数選択が可能で、主婦やシニアにもフィットする条件をご用意。働き方にこだわりたい方も、仕事の探し方がわからない方も、条件を選ぶだけで簡単に検索できます。

・「一部在宅勤務OK」「フル在宅勤務OK」「オンライン面接OK」など“withコロナ時代”の新たなニーズも条件に追加しました。

<例>主婦活躍中、60代活躍中、時間と曜日応相談、9~16時の中で勤務OK、自転車通勤可、家庭の用事でお休み相談可、一部在宅勤務OKなど

ユメックスはこれまで新聞折込チラシ『ユメックス』を通して、地域密着型の“お住まい付近の求人情報”提供にこだわってきました。そして昨年WEBサイト『ユメックスネット』をリリースし、「自宅」からの通勤時間で探せる「ご近所検索機能」を実装するなどで、前年比約4倍の応募数となりました。そのような中、『ユメックスネット』は主婦・シニア層が中心ユーザーでありながらも、ユーザーの約8割がスマートフォンで利用していること、また従来の折込チラシ読者が固定ファンとして定期的に利用していることから、その“スマホでの定期利用ニーズ”にもお応えできるアプリ開発に至りました。また、こういった顕在化するユーザーニーズに加え、昨今のコロナ禍における“働き方の変化”に伴うニーズの変化への対応も背景の一つです。

■今後の展開

条件に合う仕事探しを中長期的にわたって行う主婦・シニアの方に新しい求人情報や属性にマッチした情報の提供を行うことを目指し、今後も継続的なアップデートを実施します。

■アプリ概要

アプリ名:ユメックス

価 格:無料

対応OS:

iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。iOS 8.0以降

Android 要件 6.0 以上

ダウンロードURL:

[iOS] App Store▶https://apps.apple.com/jp/app/id1526765788

[Android] Google Play ▶ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.yumexnet

※折込チラシ『ユメックス』の紙面上からも、ダウンロード可能

■会社概要

●社名:ユメックス株式会社

●住所:〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1 ネオシティ三鷹12F

●代表者:代表取締役 後藤 一重

●資本金:2,000万円

●URL:https://corp.yumex.ne.jp/

2020/7/27

ニュースアプリ「ニューススイート」(News Suite)シニア向けSNSサービス「らくらくコミュニティ」へのニュース配信・運用サービスを開始

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が運営するニュースアプリ「ニューススイート」(News Suite)は、富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社(FCNT)が提供するシニア向けSNSサービス「らくらくコミュニティ」に対して、本日7月27日よりニュース配信・運用サービスを提供します。

「らくらくコミュニティ」は、共通の趣味や話題を通じて交流できるコミュニケーションの場で、会員数200万人の日本最大級のコミュニティを持つシニア向けSNSサービスです。このたび、「らくらくコミュニティ」ユーザーは、当社が運営するニュースアプリ「ニューススイート」のパートナーメディアの多岐にわたるニュースコンテンツから編成された良質な記事を、「らくらくコミュニティ」に新設された「ニュース」タブから簡単、便利に閲覧できるようになりました。

※「ニュース」タブを開くとニュース記事の一覧ページが表示されます。(画像はイメージ)

「らくらくコミュニティ」の「ニュース」タブ内では、シニア層ユーザーの興味・関心に合わせたニュースコンテンツの提供に加え、画像と文字サイズを大きくすることで様々なジャンルのニュース記事を見やすい表示で提供していきます。

「ニューススイート」では、これまで自社のニュースアプリの運営で培ったニュースの編成・配信・運用のノウハウに基づくニュース配信サービスを、ウェブサイトやモバイルアプリを運営する事業者向けにサービスとして提供する取り組みを行っています。利用頻度の高いニュースコンテンツの配信を行うことで、ニュースを導入するウェブサイトやアプリのアクティブな利用を促進し、一層の活性化に貢献してまいります。

■らくらくコミュニティについて

「らくらくコミュニティ」は、共通の趣味や話題を通じて会員同士が交流できる安心・安全なインターネット上のコミュニケーションの場で、会員数200万人の日本最大級のコミュニティを持つシニア向けSNSサービス(*1)です。らくらくスマートフォンをはじめとする富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社の製品にプリインストールされている他、その他のスマートフォンからもWeb経由でご利用いただけます。

(*1)2020年4月時点 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社調べ

https://community2.fmworld.net

■ニューススイートについて

「ニューススイート」はいま知りたい「世の中の出来事」と「自分の関心事」、そのどちらにも簡単にアクセスできる、生活のオンオフのニュースが一式(Suite)揃う無料ニュースアプリです。広く世の中のニュースを知る「ニュース」タブと、気になるキーワードに関するトピックスや趣味の専門記事が読める「お気に入り」タブの “2 in 1” クイック切替えが特長です。全世界で6,000万件インストール(*2)されています。

(*2)2020年7月現在/プリインストール含む

http://socialife.sony.net/ja_jp/newssuite/

※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

以上

2020/9/7

匿名でスマホを使って簡単に相談可能!

一般社団法人 日本顧問介護士協会は、2020年9月1日より、介護に関する「お困りごと相談」に特化した、LINEやオンラインを通じて、一度も会わずに介護のプロへ気軽に相談できる業界初のサービス「AWANAIケアマネ」を開始します。

https://awanaicm.com

■サービスの概要

AWANAIケアマネとは、介護に関するお困りごとや相談をLINEやオンラインを通じて一度も会わずに介護のプロへ気軽に相談できるサービスです。介護のことはなかなか相談しづらい現状がある中、匿名で気軽に相談できる場所となります。

■サービスの特徴

介護の相談に行く行政窓口は平日の昼間しか受け付けていないため、仕事をしながらの相談が難しいことが現状です。その点、AWANAIケアマネは、平日の仕事終わりや土日にも相談ができるため、働いていても相談しやすいところが特徴です。(仕事と介護の両立を支援します)また、希望とする介護施設のご紹介や、介護施設に入居したあとのご実家(不動産)の売却や処分・転貸や、引っ越しやお片付け、葬儀のことなど、介護に関連するお困りごとをワンストップで解決することにより、かかる時間や費用、精神的ストレスを減らします。

■一般的なケアマネとの違い

以下4つの特徴があります。

・登録

一般的には、居宅介護支援事業所と契約を交わしてから具体的な相談が開始となるものを、LINEを活用することにより、匿名での相談が可能となります。

・利用時間

本サービスは365日(10:00~19:00)対応していますので、ご自身のご都合に合わせて相談しやすくなっています。

・相談

平日に相談窓口(居宅介護支援事業所)に出向き対面で行っていたものを、LINEやオンラインに特化しどこからでも相談することが可能となります。

・契約

対面形式で書類での契約が必須ですが、本サービスはオンラインシステムを用いた「非対面」で実施します。

■AWANAIケアマネの想定利用ユーザー

・毎日忙しくて相談窓口に出向けない方

・介護に直面したとき、どこに相談していいのかわからない方

・両親が遠方で介護が難しい方

・身元保証人がいなくて困っている方(叔父や叔母などの介護の場合など)

・親が認知症かも?と思い始めた方

・どの介護施設を選んでいいかわからない方

・現状の介護生活に不安がある方(セカンドオピニオンとして利用)

■今後の展開

企業向け福利厚生サービスとして、AWANAIケアマネコンテンツを活用します。今後増えていくと考えられる「介護離職」を防ぎ、介護があっても働き続けられることを支援します(仕事と介護の両立支援)。社員が休憩時間や仕事終わり、お休みの日に気軽に介護に関する相談ができることで、大切な人財が、「介護があっても安心して働き続けられる職場環境」を提供していきます。

■法人概要

一般社団法人 日本顧問介護士協会

本社:静岡県静岡市清水区辻三丁目1番2号

電話:054-340-5606

代表理事:石間洋美

2020年4月2に設立した一般社団法人です。「介護で困る人と困る量を圧倒的に少なくする!」を目標として掲げています。介護業界のプロとして専門的な知識と経験を活かし、介護に関する様々なご相談に、それぞれのお客様に寄り添ったご提案を致します。

2020/7/27

「①生活習慣病、②認知症、③痛み、④心の病気、⑤睡眠の問題」~ケアマネジャーをパネルにした要介護高齢者の医薬品独自調査『CMNRメディカル』第14回

調査名:CMNRメディカル(第14回) 「新型コロナウイルスの影響に関するアンケート」

期間:2020年7月3日~2020年7月7日

調査パネル:「ケアマネジメント・オンライン」に登録する会員ケアマネジャー(居宅介護支援事業所、または地域包括支援センターに勤務)

調査サンプル数:759名

調査方法:WEBアンケート

■調査結果(サマリー)

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国的に医療機関への受診控えが問題になっています。特に高齢者は重症化のリスクが高いと言われており、医療機関での感染リスクを忌避して受診を控える傾向にあります。実際に、以前弊社が実施したケアマネジャー向けの調査(https://ssl4.eir-parts.net/doc/6545/tdnet/1832996/00.pdf)では、約7割のケアマネジャーが要介護高齢者の受診回数(頻度)が減った/やや減ったと回答しました。

しかし、要介護高齢者は定期的な受診と治療継続を必要とする方がほとんどであり、受診控えによる服薬の自己中断やアドヒアランス低下が懸念されます。そこで本調査では全国のケアマネジャーを対象に、服薬を自己中断した利用者やその疾患などについてアンケートを実施し、感染が拡大する地域(東京都、7都府県)とそうでない地域に分けて解析を行いました。

その結果、感染が拡大している地域ほど服薬を自己中断している利用者が多く、その疾患・症状としては生活習慣病や認知症、痛みの問題、心の病気、睡眠の問題などが多いことが分かりました。特に自覚症状に乏しい生活習慣病では、非流行地域と比較して東京都では3.9倍の服薬中断が起きていました。今後の感染拡大に伴い、アドヒアランス低下によって健康を損ねる高齢者が増えることが懸念されます。

一方、ケアマネジャーはこの事態に対し、利用者や家族への受診勧奨に加え、かかりつけ医師への情報提供、看護師や薬剤師への声かけ依頼を増やしている傾向にありました。感染を恐れて受診しない要介護高齢者に対して、定期的に接する機会のあるケアマネジャーが服薬継続の重要性を訴え、電話受診・オンライン診療などの代替案を示していくことは、社会的に非常に大きな意義があると考えられます。

■調査結果

Q. 新型コロナウイルス感染症の影響で、服薬を自己中断した利用者はいますか?

回答者を、感染拡大の影響が最も強いと思われる「東京都」と、4月7日に緊急事態宣言が発令された「7都府県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、福岡県)」、「その他の地域」の3グループに分けて比較したところ、「東京都」では「その他の地域」の約4倍になっていることが分かりました。

服薬を中断する理由としては、多くのケアマネジャーが「受診できないことによる薬切れ」を挙げていました。

Q.利用者が服薬を中断した疾患や症状は何ですか?」

さらに、「その他の地域」と「東京都」の回答を比較すると、東京都では「睡眠の問題」「喘息」(同4.4倍)、「生活習慣病」(3.9倍)、「痛みの問題」(2.5倍)、「認知症」(2.2倍)となっていることが分かりました。これらの疾患や症状は新型コロナウイルス感染症流行によって服薬を中断しやすいと言えそうです。

ここまでの結果から、新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けて、受診控えや服薬の自己中断を起こしやすい疾患・症状があることが明らかになりました。しかし、これらは本来治療が必要な疾患・症状の悪化をもたらす恐れがあります。感染予防に注意を払う一方で、必要な治療は絶やさないよう、周囲の医療スタッフや介護スタッフが連携して高齢者をサポートすることが求められます。

Q. 利用者の手持ちの薬が切れるのを防ぐために働きかけたことはありますか?

さらに、積極的に医療スタッフと連携を図るケアマネジャーが増えていることも示唆されました。実際に「その他の地域」と比較して「東京都」では「看護師への声掛け依頼」(3.3倍)、「薬剤師への声掛け依頼」(2.5倍)、「かかりつけ医への情報提供」(1.7倍)が高い値を示しています。

また、「その他の地域」に対する「東京都」の比率に着目すると、「睡眠の問題」(3.9倍)、「目の病気」(3.3倍)、「排泄の問題」(2.2倍)、「心の病気」(1.9倍)、「痛みの問題」(1.8倍)が高い値を示しました。

このように、新型コロナウイルス感染症の影響で高齢者が服薬を自己中断したり、受診できなくなったりする状況が増えているなかで、医療スタッフと連携して服薬の継続や受診ができるように働きかけるケアマネジャーが増えていることが分かりました。

この理由として、要介護高齢者の予後を心配したケアマネジャーが自主的に対応するようになっていることが考えられます。というのも、本調査によると、ケアマネジャーは「外出自粛ムードが1年続くと、要介護度が平均3倍速く上がる」という印象を持っています。ケアマネジャーは、要介護度の悪化をできる限り防ぎ、その人らしい生活を送ってもらうことが使命であり、今回の新型コロナウイルス感染症の流行による要介護度悪化のリスクを敏感に感じ取っているようです。高齢者やその家族にとって身近な存在であるケアマネジャーこそ、医療と介護の連携により、服薬を継続する支援ができるキーパーソンであると考えられます。

※具体的な項目や結果は調査レポートに記載しています。

■調査レポート販売のご案内

本調査結果を、詳細レポートとして7月22日より販売いたします。

上記掲載以外にも、

・ケアマネジャーによる、高齢者の受診・服薬の把握状況

・ケアマネジャーが、外出自粛ムードの中でも高齢者に受診してほしいと思っている疾患

・感染流行の影響で受診できなかった高齢者の割合

・高齢者が服薬を自己中断しないためにケアマネジャーが働きかけていること

・新型コロナウイルス感染症影響下におけるオンライン診療や電話診療への期待度

・新型コロナウイルス感染症影響下における受診と往診の勧めやすさの違い

・薬剤師との連携による高齢者のアドヒアランス改善への期待度

等の内容が、収載されています。

※医薬品マーケティングご担当者様※

本調査レポートの内容、価格等につきましては、下記窓口までお問い合わせください。

■お問い合わせ窓口■

株式会社インターネットインフィニティー Webソリューション部(担当:酒井)

TEL:03-6697-5505 FAX:03-6779-5055 MAIL: ssakai@iif.jp

■CMNRメディカルについて■

『CMNR(CareManager Network Research)メディカル』は、医療と介護連携のキーマンであるケアマネジャーをパネルとした調査サービスです。複数の医療機関を受診することが多い要介護・要支援高齢患者の処方薬や、服薬管理状況など、医師や薬剤師をパネルとした調査ではなかなか把握しにくい医薬品使用の実態を調査できます。

専門サイト「ケアマネジメント・オンライン」に登録する、日本のケアマネジャー20万人のうち5割に相当する9万人のネットワークを『CMNRメディカル』では活用しています。

※ケアマネジャー(介護支援専門員)は、適切な介護サービスを受けられるように高齢者とその家族の支援をしており、医療と介護の連携の要を担っています。

■調査のご依頼について■

「ケアマネジメント・オンライン」では、『CMNRメディカル』をはじめ、ケアマネジャーを対象にした様々な調査を常時行い、企業やメディア、行政などにお届けしています。今後調査を実施してほしい疾患や医薬品のリクエスト等ございましたら、下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

■記事引用時のお願い■

・「ケアマネジメント・オンライン」調べ、と明記ください。

・WEB上での引用に際しましては、「ケアマネジメント・オンライン」にhttps://www.caremanagement.jp/へのリンク付与をお願いいたします。

___________________________________________________

■■■ニュースリリース及びサービスに関するお問合せ先■■■

株式会社インターネットインフィニティー Webソリューション部(担当:酒井)

TEL:03-6697-5505 FAX:03-6779-5055 MAIL: ssakai@iif.jp

■■■その他IRに関するお問合せ先■■■

株式会社インターネットインフィニティー IR担当

TEL:03-6779-4777 MAIL: ir@iif.jp

2020/7/27

「一緒にいる時間が増えたこと」は仲良し夫婦ではプラスに、不仲夫婦は溝が深まる要因に。家事分担に不満がある人は、男性3%に対し女性26%と23%もの差。不仲夫婦の平均へそくり額は1,000万円超え!

(※1)日本ABC協会発行社レポート30.5万部(2019年7月~12月)

■7割のシニアが夫婦関係に満足。しかし2年前と比較すると、「満足している」人の割合は女性では減少、男性は15%増加と男女で大きなギャップあり。

⇒配偶者に対して「満足している」と回答したのは全体の70.8%。2018年の65.3%より5.5%上昇。

⇒2018年と比べ、女性の満足度は3.1%減少、男性は15%増加と男女でギャップあり。

■コロナ騒動後に夫婦関係が「悪くなった」割合

「仲良し夫婦」は0.9%に対し、「不仲夫婦」は18.8%と大きな差

⇒コロナ騒動後の夫婦関係について「悪くなった」と回答した人は、仲良し夫婦0.9%。一方で、不仲夫婦は18.8%と大きな開きが見られた。

■「現在の家事分担に不満がある」と回答した人は、男性3.0%に対し女性26.0%

男女で、不満に思う人の数は23.0%もの差がある結果に。

不仲夫婦では女性の不満度がさらに高く、約半数が家事分担に不満を持っている。

⇒現在の家事分担に対し不満を訴えた人は、男性3.0%、女性26.0%と、23.0%のギャップがあった。

⇒不仲夫婦では、約半数にあたる47.4%の女性が家事分担に不満があると回答。

⇒家事分担の偏り・不満は、夫婦仲に良くない影響を及ぼすことが明らかになった。

■2年前と比べ「へそくり」がある人は約3割減。一方、平均へそくり額は563万円と、前回調査より127万円増加。不仲夫婦の平均額は1,000万円超え!

⇒自分だけの「へそくり」がある人は、27.0%。2018年の53.5%と比べ約3割減となった。

⇒平均へそくり額は2年前の調査と比べて、127万円増の563万円に。不仲夫婦の平均へそくり額は「1,023万円」で、2018年の平均「648万円」より「375万円」も増加した。

———————————————————————————————

【調査結果】

7割のシニアが夫婦関係に満足。

しかし 2年前と比較すると、「満足している」人の割合は女性では減少、男性は 15%増加と男女で大きなギャップあり。

- 配偶者に対して「満足している」と回答したのは全体の70.8%。2018年の65.3%より5.5%上昇した。

- 男女別にみると、「満足している」人は、男性76.0%(2018年:61.0%)、女性65.7%(2018 年:68.8%)。2年前の調査と比べ女性は3.1%減少、男性は15%増加となっており、男女でギャップがある。

「仲良し夫婦」は0.9%に対し、「不仲夫婦」は18.8%と大きな差

- コロナ騒動後の夫婦関係について「悪くなった」と回答した人は、仲良し夫婦0.9%。一方で、不仲夫婦は18.8%と大きな差が見られた。

外出自粛の中で「一緒にいる時間が増えたこと」は、関係が良くなる・悪くなる 両方の要因になっている。仲良し夫婦は一緒の時間ができて会話や感謝が増えたとプラスに捉えたが、不仲夫婦は時間が増えたことで家事分担に差が生じ、溝が深まったとの声が挙がった。

※仲良し夫婦:「配偶者との関係」について「満足」「やや満足」と回答した人

不仲夫婦:「配偶者との関係」について「満足していない」「あまり満足していない」と回答した人

男性は「夫婦間コミュニケーション」、女性は「性質」「生活や食事に関する習慣」に不満

- 「配偶者に対して不満 / 不快感を覚える事」をたずねたところ、男性は「夫婦のコミュニケーション(55.6%)」、女性は「性質(上から目線、言葉遣いなど)(54.4%)」が第一位となった。

- 男女でギャップが大きかった項目は、「夫婦のコミュニケーション」(男性が+21.6 ポイント)、「生活習慣(風呂・トイレの使い方など)」(女性が+16.4 ポイント)、「食事に関する習慣(食べ方、音など)」(女性が+16.2 ポイント)。全体的に、女性の方が生活習慣や衛生面に不満を持ちやすいことがわかった。

男女で、不満に思う人の数は23.0%もの差がある結果に。

不仲夫婦では女性の不満度がさらに高く、約半数が家事分担に不満を持っている。

- 現在の家事分担に対し不満を訴えた人は、男性3.0%、女性26.0%と、23.0%のギャップがあった。

- 不仲夫婦では、約半数にあたる47.4%の女性が家事分担に不満があると回答。

- 家事分担の偏り・不満は、夫婦仲に良くない影響を及ぼすことが明らかになった。

一方、平均へそくり額は563万円と、前回調査より127万円増加。不仲夫婦の平均額は1,000万円超え!

- 自分だけの「へそくり」がある人は27.0%。2018年の53.5%と比べ約3割減となった。

- 平均へそくり額は2年前の調査と比べて、127万円増の563万円に。不仲夫婦の平均へそくり額は「1,023万円」で、2018年の平均「648万円」より「375万円」も増加した。

【専門家の見解】

ハルメク 生きかた上手研究所 所長 梅津 順江(うめづ ゆきえ)

2016年3月から現職。主に年間約1,000人の50歳以上のシニア女性を対象にインタビューや取材、ワークショップを実施

これまで老年夫婦は、つかず離れずの程よい距離感でお互いの関係性を築いていました。家と外とのバランスを保ちながら、ひとりの時間を持ったり、ガス抜きをしたりしてきました。女性であれば「友達とのランチや小旅行」「趣味の習い事」、男性であれば「就業(パート含め)」「散歩やジム」などです。家でのストレス発散の場や切り替える時間が外にあったので、配偶者と向き合わずとも何となくやり過ごせていたわけです。ところが、新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛をきっかけに、そうはいかなくなりました。

7割の老年夫婦が配偶者との関係に満足していて、2年前と比べて5%も増えました。この数字だけをみると、夫婦関係が良好になったと読めます。しかし男女別にみると、男性は大幅に満足度が上がっているのに対して、女性の満足度は下がっています。フリーコメントをみても女性の家事の負担が増え、女性の不満が増大していることが明らかです。不満だけでなく、60代女性はストレス、70代女性は疲労が溜まっている様子も伺えました。

オンライン座談会にて、仲良し夫婦と不仲夫婦の違いを探ったところ、仲良し夫婦はお互いに思い合って感謝の気持ちを言葉で相手に伝えている一方、不仲夫婦はそういった行動が見受けられませんでした。「感謝の気持ち」が仲良し・不仲を分けていました。コロナ前の「つかず離れず」「干渉しない」といった「自由があるかどうか」については、離婚を思い留まる理由にはなっていましたが、コロナ後の円満夫婦を築くには不十分と言えそうです。

■女性誌部数 No.1! 50代からの生きかた・暮らしかた応援雑誌「ハルメク」

1996年に 50代からの生きかた・暮らしかた応援雑誌「いきいき」として創刊。20周年を迎えた2016年5月号から、誌名を「ハルメク」にリニューアルしました。

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。

2018年には公式WEBサイト「ハルメク WEB」もオープン。健康で美しく、アクティブなセカンドライフを応援するコンテンツを毎日発信しています。

誌面情報

ハルメク8月号(7月10日発売)では、「スマホをもっと便利に楽しく使うコツ」特集です。

スマホの基本的な操作だけでなく、シニア特有のスマホの悩みからスマホを便利に活用するためのアイディアまで幅広くご紹介しています。

【調査背景】

女性誌部数No.1 の「ハルメク」は、長年シニアのインサイトについて調査・分析を行ってまいりました。新型コロナウイルスの感染拡大によって、夫婦が一緒に過ごす時間が増えました。「コロナ離婚」「DV 被害の増加」「児童虐待」など家庭内に多くの影を落とすニュースが聞こえてきます。生きかた上手研究所では、夫婦関係や生活の経年変化だけでなく、外出自粛が老年の夫婦関係にもたらした影響を把握すべく「夫婦関係と生活に関する意識調査」を実施しました。

※調査主体の「(株)ハルメクホールディングス 生きかた上手研究所」所長への取材、コメント提供も可能です。

———————————————————————————————

【調査概要】

調査の方法:1web アンケート、2オンライン座談会 ※参考(2018 年):web アンケート

調査の対象:60~79 歳の既婚男女

有効回答数:1600 名(男性 300 名、女性 300 名)、213 名(男性 5 名、女性 8 名)

※参考(2018 年)437 名(男性 200 名、女性 237 名)

調査実施日:12020 年 5 月 22 日~25 日、22020 年 6 月 8 日~9 日 ※参考:2018 年 1 月

調査主体:(株)ハルメクホールディングス 生きかた上手研究所

※本リリース内容を掲載いただく際は、出典「ハルメク 生きかた上手研究所調べ」と明記をお願いいたします。

2020/7/27

『この指とまれ!』開発プロジェクトが本格スタート

先駆的な事業展開を通じてシニア社会の課題解決を目指すアクティブ・ソーシング・ジャパン株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:森崎 利直)は、この度、60歳以上の世代に特化したECサイト『この指とまれ!』を構築することを発表しました。そして、同世代が抱える課題の解決やニーズの実現に向けて、必要とされる商品・サービス・情報等をワンストップ・サービスで提供します。

ECサイト『この指とまれ!』の特徴は、60歳以上の世代が持つ課題やニーズを10事業30プロジェクト(健康・仕事・交流・学習・安心・生活・消費・資産・ゆとり・情報)に分けて構成し、各事業の企画・立案から事業計画までの全てを、当事者である60歳以上のメンバーが自分たちの経験をもとに事業化に取り組んでいる点です。そして、開発や制作についてはプラチナ予備軍の次世代の力も借りながら、役割分担をして事業化を進めるのも特徴の一つです。

日本の総人口は1億2,615万人、その内60歳以上の世代の人口は4,343万、総人口比で34.4%を占めます。各世代の中で人口が一番多く、社会的には自分に加え両親や子供・孫にまで幅広くお金のかかる世代、そして健康の維持や楽しみに一番気も使う世代です。一方、経済的には日本で唯一残された労働力としていま一番期待をされている世代でもあります。その世代が人生100年時代を迎え、この長寿社会をどの様に生きたら良いのか難しい見直しを迫られています。

同じ長生きをするなら、健康で快適で、そして充実した人生を送りたいものです。そのために、60歳以上の現状と課題・ニーズを一番熟知している同世代の当事者自身が集まって、「自らの手で快適人生を創ろう」という日本で初めての試みが『この指とまれ!』です。

本件では事業化に向けて、理念や目的にご賛同いただける企業との業務提携を幅広く進めております。また、事業化に向けて必要な人財の募集も幅広く行っております。詳しくは右記紹介サイトまで( https://konoyubitomare.me/ )

【会社概要】

- 会社名 : アクティブ・ソーシング・ジャパン株式会社

- 設立 : 2015年4月27日

- 資本金 : 2,000万円

- 代表者 : 代表取締役社長 森崎 利直

- 所在地 : 〒214-001

神奈川県川崎市多摩区登戸新町358番 エンゼルビル302号 - URL : https://konoyubitomare.me/

- 事業内容: 中小・ベンチャー企業の育成と地域経済の活性化

健康で安心・安全、そして快適な社会環境の実現

シニア世代が元気に活躍する起業大国日本の実現

2020/7/21

シニア専門人材紹介のシニアジョブに蓄積されたシニア転職の知見と情報を提供

50歳以上のシニア人材に特化した人材紹介と人材派遣を提供する(株)シニアジョブ(本社:東京都新宿区/代表取締役 中島康恵/以下、シニアジョブ)は、7月21日に中高年のキャリアと転職ノウハウを発信する情報メディア「シニアタイムズ」(https://senior-job.co.jp/magazine/)を正式公開しました。

「シニアタイムズ」では、シニアジョブがサービス提供の中で蓄積したシニア転職のノウハウや、最新情報の解説など、中高年の仕事と生活の充実に役立つ情報を配信します。

7月21日にオープンした、中高年のキャリアと転職ノウハウの情報メディア「シニアタイムズ」のトップページ

■シニアタイムズについて

シニアジョブではこれまで、延べ2万名を超えるシニア求職者の方と接してきました。働きたいと考えるシニアは増え、また、働き続ける年齢も上っており、シニアジョブが扱う求人情報への応募も年々増え続けています。

一方で、「この年齢での就職などむりではないか?」「会社に馴染めないのではないか?」「活躍できないのではないか?」など、シニアでも活躍できる場所があることを知らず、消極的になっているシニアや、新卒以来、初めての就職活動に戸惑うシニアもまだまだ多くいます。

シニアジョブでは応募をされたシニアに対し、履歴書作成を代行するなど、蓄積したノウハウに基づく支援を提供していますが、さらに多くのシニアが仕事を自由に選び、積極的に求人に応募できるよう、ノウハウや情報を広く一般に公開するため、この度、初のオウンドメディアとなる「シニアタイムズ」を公開しました。

シニアジョブ代表取締役の中島はこれまでにも、外部のメディアで連載を持つなどして情報発信に努めており、また、昨年11月にはシニア就業促進研究所を設立し、シニア転職ノウハウの一層の蓄積と研究に努めてきました。

この度公開した「シニアタイムズ」では、蓄積したシニア転職に関するノウハウと情報を整理し、誰でも常に閲覧可能とすることで、シニアへの知識提供と啓蒙を強化します。

■シニアタイムズの概要

- URL: https://senior-job.co.jp/magazine/

- 公開日: 2020年7月21日

- 内容: 中高年のキャリアと転職ノウハウを発信するWeb情報メディア

- 記事の種類: 中高年の転職ノウハウ、業界別の中高年向け転職情報、中高年のライフスタイル情報、シニアジョブならではのスペシャルコンテンツなど、各種コラム・ニュースの配信を予定。

■シニアタイムズの特徴

(1)シニア転職に直結する具体的なノウハウを紹介

実際にシニアジョブが現在扱っているリアルなシニア求人での事例をもとにした、具体的で実践的なノウハウを紹介するため、そのまますぐに使うことができます。

(2)シニア転職支援の豊富な実績に基づく他にはないノウハウと情報解説

延べ2万人を超えるシニア求職者に接してきたシニアジョブにしかない、ノウハウ、データ、そして最新情報の解説を発信します。

(3)社外の情報メディアでも連載を持つなどする充実した編集体制

シニアジョブ代表取締役の中島は、「ビジネス+IT」、「週刊ビル経営」、「せいび界」などでの連載実績を持ち、シニア転職に関する様々な情報に、常に鋭く切り込むコラムを執筆しています。社外のメディアとは異なる自由な執筆環境で、さらに鋭い視点のコラムを配信していく予定です

■シニアタイムズ編集部の声

(株)シニアジョブ 代表取締役 中島康恵

●シニアジョブ代表取締役/シニアタイムズ主筆 中島 康恵 (なかじま やすよし)

<プロフィール>

1991年生まれ。プロサッカー選手を目指し、J1のユースチームで活躍。大学4年生の時、自力で出資者と仲間を見つけて起業。翌年、会社として登記。売上前年比が最高で300%に及ぶ成長を続け、現在に至る。ビジネス+ITなど数媒体でシニア転職について連載中。

<コメント>

これまで多くのシニア求職者の方を、直接支援してきました。また、様々な媒体で執筆の機会をいただいて情報発信もできる限り行ってきました。今回、シニアタイムズをオープンすることで、これまで私たちの情報が届かなかった方にも、もっと身近な形で役立つ情報をお届けして、シニア世代の元気を応援したいです。

●シニアジョブ広報部部長/シニアタイムズ編集長 安彦 守人 (あびこ もりと)

<プロフィール>

1979年生まれ。コンサルティング会社にて、広報職兼ライター職として勤務。震災復興支援の情報ポータルサイト(現在は閉鎖)の運営や社内研究機関での論文等の執筆に携わる。2019年7月より㈱シニアジョブ広報部。シニアタイムズにおいても執筆活動を行う。

<コメント>

シニアジョブの広報として情報発信機会の拡大に努めてまいりましたが、初のオウンドメディアを公開することで、役立つノウハウを整理して、見やすくわかりやすく提供できればと思っています。

【会社概要】

社名 : 株式会社 シニアジョブ

代表 : 代表取締役 中島 康恵

本社 : 東京都新宿区大久保1-14-15 三辰ビル7F TEL : 03-6908-9822

URL : https://corp.senior-job.co.jp/

事業内容 : シニアの人材ビジネス提供

2020/7/21

訪問看護ステーションにおけるオンコールの実態を1年かけて調査した結果【調査対象:1000名以上】

Recovery International株式会社(所在地:東京都新宿区、代表取締役社長/看護師:大河原 峻)が運営する、看護師向けのメディアサイト「ナーステート」(https://nurstetho.com/)は、訪問看護ステーションにおけるオンコールの実態を年間を通して集計し、まとめました。

▼▼記事詳細▼▼

https://nurstetho.com/visiting-nurse-station-on-call-real-market

■訪問看護におけるオンコールとは

訪問看護ステーションにおいてオンコール業務は重要業務の一つです。病院ではあまり馴染みのない業務であり、実際の回数や内容が、ステーションによっても違い、ブラックボックスな業務になります。そのため、訪問看護をしたいと思っていても、転職を躊躇ってしまうことが多いです。

現在1万ステーション以上があり、80~90%が緊急時の対応を行っているため、業務として必要不可欠なものです。

今回訪問看護ステーションリカバリーでは「訪問看護に飛び込めない看護師」、「実態が掴めずチャレンジできない看護師」に向けて1年間のオンコール実績をまとめました。

■オンコール実働は3日に1回、電話の90%以上が10分以内

1年間の緊急連絡回数は910回であり、その内122回が出動回数になります。200名以上の加算算定者がいる状況であっても、緊急時の訪問は3日に1回程度でした。また電話も90%以上が10分以内で終わるものでありました。

■電話内容は療養相談が7割で、精神疾患関連が半数以上

訪問看護ステーションでの緊急連絡は実際は「療養相談」が70%以上を占めてました。

・眠る前の薬を何時に飲んだらいいのか?

・不安があるから話を聞いてほしい

・家族からの療養相談

上記が大半を占めております。また半数以上が精神疾患関連の電話があり、不定愁訴や内服関連の相談が多いという結果でした。

■0時~7時の深夜時間帯は緊急は10%程度

0時~7時の深夜時間帯での電話は10%程度になりました。ターミナルや転倒などでの緊急以外ほとんどがかかってくることはありませんでした。

■まとめ

実際500名以上患者さんがいても、実働は3日に1回程度、70%以上が療養相談、深夜時間帯は電話が少ないという結果になりました。

■分析結果詳細

訪問看護ステーションにおけるオンコールの実態を1年かけて調査した結果【調査対象:1000名以上】

https://nurstetho.com/visiting-nurse-station-on-call-real-market

■会社概要

https://www.recovery-group.co.jp/

会社名:Recovery Internaional株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-16-12 第一丸善ビル6F

代表者:大河原 峻(オオカワラ シュン)/ 看護師

設 立:2013年11月

■引用・転載に関する願い

本リリース内容を引用・転載くださる際は、看護師向けメディアサイト「ナーステート」(https://nurstetho.com/)による比較結果である旨を、記載下さるようお願いいたします。

■本件のお問合せ

メール:u_pr@recovery-group.co.jp(担当:柴田、若田)

2020/7/21

「親子の日」2020 onlineトークイベント 「未来への贈り物 ~Present to the Future~」に当社プレジデントも参加予定

110余年の歴史を持ち、デンマークに本社を置く補聴器メーカー、オーティコン補聴器(本社:神奈川県川崎市、プレジデント:木下 聡、以下 オーティコン)は2020年度も引き続き「親子の日」に特別協賛します。また、今年の「親子の日」(7月26日)当日に開催されるオンライン・トークイベント「未来への贈り物 ~Present to the Future~」に当社プレジデント、木下聡も参加予定です。

「親子の日」2020 onlineトークイベント

「親子の日」は30年以上親子の写真を撮り続けている写真家ブルース・オズボーン氏の提唱により、2003年に創設された公式記念日です。「この日をきっかけに、親と子が共に向き合い、語らいながら親子の絆を深めてほしい」というオズボーン氏の思いが込められています。補聴器メーカーである当社は“聞こえに悩む方々のQOL(生活の質)向上をサポートし、ご家族や身近な方と共に充実した毎日を過ごしてほしい”と願っています。オーティコンは「親子の日」の理念に共感し、2011年より特別協賛企業として、継続的にサポートを行い、今年10年目を迎えます。

今回初開催のオンライン・トークイベントへの参加にあたり、オーティコン補聴器 プレジデント、木下聡は次のように述べています。

「毎年恒例の親子の日スーパーフォトセッションが新型コロナウイルス感染症対策により中止となった事は大変残念ですが、新たな試みである親子の日オンライン・トークイベントが開催され、出演者の皆様と親子の日の思いを未来につなぐ可能性を語りあえることを大変嬉しく思います。今年2月、当社は新たな企業理念“Life-changing technology(ライフチェンジング テクノロジー)”を発表いたしました。これまで同様難聴者を第一に考え、聞こえに悩む人々の人生やQOL(生活の質)向上につながる補聴器技術の開発に専念し、難聴による制限のない世界の実現を目指しています。適切な聴覚ケアによりご家族や親しい方との対話がより豊かになることを願っています。『親子の日』に際し、親子やご家族で語り合い絆を更に深めていただくと共に、ご自身や大切な方の聞こえにも関心を持っていただきたいと思います」

<イベント概要>

「親子の日」2020 onlineトークイベント( https://oyako.org/pechakucha )

テーマ:未来への贈り物 ~ Present to the future ~

日時 :2020年の親子の日 7月26日(日曜日)午後14時より

協力 :pechakucha

主催 :親子の日普及推進委員会

【内容】

フォトジャーナリスト、声優、企業経営者など、さまざまなジャンルで活躍するスピーカーによる貴重な体験談とこれからチャレンジしたいことについてpechakuchaスタイルで語っていただきます。創造力を全開にして、未来への希望を一緒に探しませんか?当日のライブ配信及び、当日の内容は親子の日公式サイトにて配信予定です。

トークイベントの視聴者には抽選で素敵なプレゼントをご用意しています。オンラインイベント内で発表するキーワードといっしょに専用フォーム(準備中)よりご応募ください。

【司会】

秀島史香/ラジオDJ、ナレーター

関智/編集者、プロデューサー

【出演】

石川和則/DAC グループ代表

井上佳子/親子の日普及推進委員会 代表

岩野早苗/愛知県児童総合センター 元職員、児童厚生員

ブルース・オズボーン/「親子の日」オリジネーター、写真家

木下聡/オーティコン補聴器 プレジデント

滝村雅晴/パパ料理研究家、株式会社ビストロパパ 代表取締役

藤本裕子/株式会社お母さん業界新聞社 代表

松本梨香/声優、女優、歌手

元木行哉/俳優

安田菜津紀/フォトジャーナリスト

山城まゆみ/西表島在住のイラストレーター、ガーデナー

【視聴者プレゼント内容】

視聴者プレゼント

賞品1:・エンジェルハート ラブスポーツ(1名) https://www.u-collection.com/c/brand/aht/aht-lovesports/aht-wls29pg

・エンジェルハート スパークルタイム(1名) https://www.u-collection.com/c/brand/aht/aht-sparkletime/aht-st29snv

賞品2:「親子の日」トークイベント記念Tシャツ(10名)

賞品3:「親子の日」トークイベント記念トートバッグ(10名)

賞品4:「親子の日」オリジネーター写真家ブルース・オズボーン写真集「OYAKO」(5名)

【プレゼント応募方法】

オンラインイベント内で発表するキーワードといっしょに専用フォーム(準備中)よりご応募ください。

■pechakuchaとは

1枚20秒のスライドを20枚使ってプレゼンをする独自のプレゼンテーションスタイルのイベントです。一人当たり、20×20=400秒(6分40秒)でプレゼンをすることが決まっており、スライドは20秒おきに自動的に切り替わるので、話す内容や構成も、そのスタイルに則したものにしなければなりません。

■親子の日とは

親子の日は、30年以上親子の写真を撮り続けている写真家ブルース・オズボーン氏の呼びかけにより2003年に始まった社会的活動です。5月第2日曜日の「母の日」、6月第3日曜日は「父の日」、そして7月第4日曜日は「親子の日」。「親と子が共に向き合い、語らいながら親子の絆を深めて欲しい」という趣旨のもと「親子の日」が創設されました。今ではあらゆる地域や世代の方から共感を得ており、その活動は年々広がっています。「親子の日」は2005年に日本記念日協会によって公式記念日に認定されています。

「親子の日」公式ホームページ http://www.oyako.org

■スーパーフォトセッションとは

親子の日提唱者であり、写真家のオズボーン氏が「親子の日」(毎年7月第4日曜日)当日に100組の親子を撮影するイベント。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から「スーパーフォトセッション」は中止となりました。

▼オーティコン補聴器ホームページ

■オーティコン補聴器について

補聴器業界におけるパイオニアであるオーティコン社(Oticon A/S)は、デンマークを本社とする世界的な企業で、15,000人以上の従業員を有するデマントグループの傘下にあります。日本市場においては1973年より製品の製造・販売を行っています( https://www.oticon.co.jp )。オーティコンの新しい企業理念「Life-changing technology(ライフチェンジング テクノロジー)」とは、「難聴による制限のない世界、補聴器が難聴者の生活に溶け込み、難聴により引き起こされる健康リスクを抑えながら、その人らしく充実した人生を送る手助けとなれるよう、常に最も革新的な補聴器開発をおこなっていくこと」です。オーティコンは先進のノンリニア補聴器、フルデジタル補聴器および人工知能補聴器を開発し、革新的な技術を開拓してきました。1977年には先進技術とオージオロジー(聴覚学)を研究するエリクスホルム研究センター(デンマーク)を設立、約13,000人以上のテストユーザーと世界中から参集した様々な分野の科学者と共に、軽度から高重度、子供用から大人用まで、あらゆる難聴に対応できるよう、常に最先端で革新的な補聴器の開発・製造を行っております。

■デマント(Demant)グループについて

デマントは世界をリードする聴覚ヘルスケアグループであり、聞こえに悩む人々が周りの世界とつながることをサポートするソリューションやサービスを提供しています。1世紀以上前から、先進的なテクノロジーの開発、人々の聴覚と健康の改善において重要な役割を果たしてきました。補聴器、人工内耳、聴覚検査装置、オーディオソリューション、および聴覚ケアのあらゆる面において世界約130ヵ国以上で製品やサービスを提供し、これらの活動に積極的に取り組んでいます。また、昨今成長している、ゲームやオフィスコミュニケーション用のインテリジェントオーディオソリューション事業もグループ内で重要な位置を占めています。2019年には、ロイヤル フィリップス社とブランド使用におけるライセンス契約を締結し、フィリップスブランドの補聴器を製造・販売しています。全デマントグループ約15,000人の従業員と共に人々の聞こえと健康の改善に努め、人生に変化をもたらす革新的なテクノロジーとノウハウの開発をおこなっています。

*詳細はこちらをご覧ください。

2020/7/21

専門医が高精細の手術映像を見ながら遠隔で手術を支援

学校法人東京女子医科大学(以下、東京女子医大)と株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、商用第5世代移動通信方式(以下、商用5G)を活用した遠隔手術支援システム、及び移動型スマート治療室「SCOT®」※1を用いた実証実験を本年2020年10月に行います。商用5Gをかいしてスマート治療室と遠隔地の専門医を接続し、高精細な手術映像など大容量データの双方向通信を検証します。 商用5Gとドコモのクラウドサービス「ドコモオープンイノベーションクラウド ®」※2を活用した遠隔医療実験は国内初となります。※3

これにより、緊急の脳外科手術などで熟練医が不在の時や感染症などで入室可能な医療スタッフが限定された状況でも遠隔から手術支援を行うことが可能となります。社会的問題となっている高度医療従事者不足に伴う医師の負担増大や地域医療における医師偏在などの課題解決をめざします。

実験では、IoT技術を活用して各種医療機器・設備を連携させるスマート治療室「SCOT」を活用します。東京女子医科大にあるスマート治療室と、専門医がいる「戦略デスク」を商用5Gと「ドコモオープンイノベーションクラウド」で接続。スマート治療室内で脳外科手術を行う執刀医の手元映像や、4K外視鏡の高精細映像などの大容量のデータを、専門医のいる「戦略デスク」へリアルタイムで送ります。遠隔の専門医が手術の状況を俯瞰的に確認し、手術時の指導や支援を行います。実証実験を通じてシステムの有用性を確認し、先進医療の現場での活用をめざして、検討を進めます。

また、移動型スマート治療室「モバイルSCOT」と専門医がいる「戦略デスク」を商用5Gで接続し、車載医療機器の高精細リアルタイム画像伝送実証も行う予定です。

スマート手術室での脳外科手術(イメージ)

データの伝送には、ドコモのクラウドサービス「ドコモオープンイノベーションクラウド」を使用します。これにより手術のデータを高セキュリティに、また大容量データを低遅延※4で伝送することが可能です。スマート治療室内の複数の医療機器データ管理は、医療情報統合プラットフォームの「OPeLiNK(オペリンク)®」※5を活用します。

なお、本実証のSCOT内の4K外視鏡はオリンパス社製のものを使用し、医療情報統合プラットフォームの運営をOPExPARK社が行います。

東京女子医大とドコモは2019年11月に東京女子医大が保有するスマート治療室で5Gをかいした遠隔手術支援に関する共同実証実験を行う覚書を締結しております。この覚書における取り組みの一環として、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下、AMED)からの採択案件である「8K等高精細映像データ利活用研究事業」※6の事業課題名「8Kスーパーハイビジョン技術を用いた新しい遠隔手術支援型内視鏡(硬性鏡)手術システムの開発と高精細映像データの利活用に関する研究開発(事業機関:国立がん研究センター)」の枠組みのもとで 実証実験を行います。

東京女子医大とドコモは、社会問題化している医療スタッフ不足や医師偏在の解消による医療水準の高度均てん化や先端技術の導入による医療分野でのデジタルトランスフォーメーションの実現に貢献してまいります。

※1 SCOTはSmart Cyber Operating Theaterの略で、東京女子医科大学が主導して、広島大学、信州大学、デンソー、日立製作所など11社と共に、IoTを活用して各種医療機器・設備を接続・連携させ、手術の進行や患者の状況を統合把握する「戦略デスク」の導入により、手術の精度と安全性を向上させる「スマート治療室」。

※2 ドコモオープンイノベーションクラウドは、5G時代に求められる低遅延、高セキュリティなどMEC(Multi‐access Edge Computing)の特長を持つクラウドサービスです。

※3 ドコモ調べ

※4 各種条件により遅延時間は変動するため、ネットワークの伝送遅延が必ず一定以下になるといった保証するものではありません。

※5 OPeLiNK(オペリンク):ORiN協議会の管理する産業用ミドルウェアORiN(Open Resource interface for the Network)を医用に転用したもので、通信規格やメーカーを問わず、各機器を接続・統合できます。

※6 平成31年(令和元年)度 「8K等高精細映像データ利活用研究事業(8K内視鏡システムを応用した遠隔手術支援システムに関する研究)」の採択課題について

https://www.amed.go.jp/koubo/05/01/0501C_00111.html

*「SCOT(Smart Cyber Operating Theater)」は、学校法人東京女子医科大学の登録商標です。

*「ドコモオープンイノベーションクラウド」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

*「OPeLiNK」は、株式会社OPExPARKの登録商標です。

別紙

実証実験の概要

1.目的

実証実験を通じてさまざまな診療科における遠隔手術支援の実現可能性を検討する

2.実験内容

①研究開発の目的及び内容

4K外視鏡を用いた脳神経外科手術を対象とした遠隔手術支援システムを構築し、高精細映像 データを用いた遠隔手術支援の臨床的有用性の評価および技術的課題の整理を行う。

②当該年度における研究開発項目、研究開発方法及びマイルストーン

‧ 大容量・低遅延通信が行える固定通信および5Gを用いたセキュアなネットワークの構築

‧ 医療情報統合プラットフォームを活用した遠隔手術支援システムの構築

‧ 大学内および大学間(研究協力先)における遠隔手術支援システムの臨床的評価

<遠隔手術支援システムのイメージ>

3.実施期間

2020年10月~2021年3月(予定)

4.実験メンバーと役割

名称 | 役割 |

東京女子医大 | スマート治療室(SCOT)および戦略デスクの提供、実証実験の運営 |

ドコモ | 5G回線とドコモオープンイノベーションクラウド、モバイルSCOTの提供、ノウハウ・知見の提供 |

株式会社OPExPARK | 実験に対応したOPeLiNKの設定、実験支援 |

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】

【実証実験全般について】

株式会社NTTドコモ 第二法人営業部第四営業

TEL:03-5156-1366

【モバイルSCOT活用実験について】

株式会社NTTドコモ ネットワークイノベーション研究所 方式担当

TEL:046-840-3759

学校法人東京女子医科大学 先端生命医科学研究所

TEL:03-3353-8112(内線43003)

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

2020/7/21

ITは学びとともにある。介護・福祉に関わる人たちが、自らテクノロジーを身につける場を

また、昨今のコロナの状況を踏まえ、介護ITインストラクター(初級)の資格をオンラインで取得できる「介護ITオンライン勉強会」を始めました。最新の学習方法である反転学習を取り入れ、受講者が発表をしながら進めることで理解を定着させるスタイルで、ITスキルとインストラクション能力を身につけます!

新型コロナウィルスを契機に、これまでIT化が遅れていた介護業界でもIT導入の機運が高まってきました。対面、接触に頼ってきたこれまでの仕事の進め方だけでは、感染予防と介護サービスを両立することができません。

九州工業大学井上創造研究室の研究によると、介護付き有料老人ホームにおいて、手書きで一人一日あたり約57.6分かかっていた介護記録が、IT導入によって約34.6分に減り、さらにセンサから行動を認識するAIによって約23.8分に減りました*(国際的に権威のあるIMWUT Journalで報告)。これは施設にとっては年676万円分の人件費に相当します。30分に一度、24時間記録を続けるグループホームなど、業態によってはその数倍の効果が見込まれます。人材不足が叫ばれている介護・福祉業界において、これは喫緊に変わらなければならない、デジタルトランスフォーメーションです。

私たちも、過去にこういった経験をしました。

・介護スタッフに介護記録スマホアプリの使い方を教えようとしても、「俺は馬鹿だから分かんねぇ」と機器にさわろうとされない。

・「使えない」と言われて現地に赴くと、交換前のWifiルーターを停止しておらず、そちらに無線接続されていた。

介護施設は、全国津々浦々に存在します。こういった施設にベンダーが赴いて保守をする必要がある現状は、こちらも不足しつつあるITエンジニアの資源の浪費につながります。

こういった現状をふまえて、私たちは、介護・福祉業界に関わる方々が、ITのスキルを身につけ、ITシステムの導入・運用までを自らサポートできる資格、「介護ITインストラクター」を設立することにしました。

○介護ITインストラクター資格とは?

「介護ITインストラクター」は、介護・福祉業界に関わる方々が、ITの基礎を理解し、ITシステムの導入・運用までを自らで行うことができることを認定する資格です。

介護ITインストラクターになると、介護・福祉に関するITシステムの導入・運用の一端を担っていただくことができます。これにより、ITベンダーが介護ITインストラクターに報酬をお支払いする、または介護ITインストラクターが所属する施設へのシステム費用の割引、といったしくみを整えます。所定の講習を修了し、インストラクターに登録してもらえれば、ゆくゆくは介護ITインストラクターの経済的な自立も目指します。

介護ITインストラクターには、初級、標準、上級の3つのレベルがあります。

・初級:基礎的ITスキル

・標準:IT教育スキル

・上級:統計・業務改善スキル

標準まで修了すれば、上記のITシステムの導入・運用の一端を担っていただくことができます。

* https://www.enpit-everi.jp

・ITに関する初心者でも、基礎的なITスキルから、教育スキル、統計・業務改善・データサイエンススキルまで、介護・福祉においてすぐに活用できるITスキルを、幅広く身につけることができる。

・さらに高度なスキルを身につけたい場合には、enPiT-everi社会人教育とも接続。

・介護・福祉におけるITシステムの導入・運用の一端を担ってもらえるようになる。

・それにより、インストラクター本人への報酬や、所属する施設への割引等の経済的なメリットも享受できる。

☆介護ITインストラクターになるには?

下記の、介護ITオンライン勉強会に10回参加いただき、その中で3回以上発表いただくと、介護ITインストラクター(初級)の修了を認定します。

さらに、標準のためのセミナーを1日程度受けていただき、修了試験に合格すると、介護ITインストラクター(標準)の修了を認定します。

介護ITインストラクター(上級)については未定ですが、私たちが用意するOJT(On the Job Training)を受けていただき、修了試験に合格すると、上級に認定されます。

○介護ITオンライン勉強会とは?

「介護ITオンライン勉強会」は、介護・福祉業界に関わる方々が、ITの基礎からIT機器運用ノウハウまで学べる勉強会です。

この勉強会は、最新の学習方法の一つである反転学習を取り入れ、回ごとにテーマを決め、参加者はそのテーマに関連する事について事前に調べてスライドを準備し、10分程度の発表をします。それに対して大学の講師や他の参加者が質問・コメントする形で、知識の定着と、プレゼン・インストラクション能力を同時に高めるものです。

アドバイザー:本山 晴子(有限会社コ・リード代表・九州共立大学・西日本工業大学非常勤講師)

井上 創造(合同会社AUTOCARE CTO・九州工業大学教授)

☆毎回のテーマの例

「Wifiってなに?」

「怪しいWebサイト、ショップの見分け方」

「オンライン会議のコツ 〜withコロナの新常識〜」

「いつもつまづく、IPアドレスって?〜」

「よく聞く言葉Webサービスって何?クラウドって何?」

「高齢者にスマホの使い方を教えるには?」

「主キーってなに?というか情報システムの肝であるデータベースの設計って?」

それぞれ、なるべく初心者にもわかりやすい導入をしながら、大学の講師が背景を含め深い解説をすることで、初心者からある程度知識がある人まで、学びがある内容になっています。

☆勉強会への参加料金

・初めての方:無料

・発表者:無料

・お知り合いを紹介された方:無料

・2回目以降で、発表をされない方:1,000円(早期)、1,250円(直前)

発表するか、誰かを紹介すれば、最後まで無料で、介護ITインストラクター(初級)を修了することができる、フリーミアムな体系です。

☆これまでの感想

「オンライン勉強会だったので、参加しやすかったのがまずよかったです。少人数でアットホームな感じも親しみやすくよかったです。」

「東北から九州までの方と繋がる事ができまさに【オンライン】の可能性を実感致しました。また、大学の先生方との繋がりは大変貴重なものでもあります。」

「アドバイザーのコメントがとても勉強になりました。発表者によって切り口が違うので、その場の流れで掘り下げてくださり、興味深く聞けました。」

「これまでの経験でなんとなく理解していたことが、少し理解できた。チャットに補足があってとても良かった。」

私たちは、介護の分野に、AIとIoTを、学びとともに普及させることをミッションとしています。この度のコロナウィルスの蔓延を前に、高齢者の命を守りながら業務を止めることのできない介護・福祉の従事者に、オンライン研修の始め方やノウハウといった、IT活用のきっかけと、勉強の機会を提供することも、ミッションの一つと位置づけました。

九州工業大学井上創造研究室では、これまで介護施設や病院に、多くのスマホを提供して、IoTおよび行動認識AIの実証実験を多数行ってきました。スマホとAIを組み合わせた研究を介護・福祉分野を中心に応用する中で、AIやIoT、データサイエンスといった先端の技術うんぬんより前に、介護業界に、スマホやWifiといった、ITの基本的な知識やスキルを持つ方がまだまだ少ないこと、これが介護業界にテクノロジーを普及させるための大きな課題であることに気づきました。

このような課題をふまえ、九州工業大学と合同会社AUTOCAREは、介護IT部というオンライングループを作り、介護業界にテクノロジーを学びとともに普及させる活動を目指しています。

介護IT部:https://autocare.stores.jp/items/5e9d2c0fcee9ea1fc1e9743b

合同会社AUTOCARE ホームページ: https://autocare.ai/

2020/7/17

7月20日(月)-24日(金)は「たまむすび マッスルウィーク」

株式会社イノフィス(東京都新宿区、代表:古川尚史(ふるかわたかし))が販売する「マッスルスーツEvery(エブリィ)」が、7月20日(月)から24日(金)まで放送されるTBSラジオ『たまむすび』の特別企画に登場します。

■ 来週は「たまむすび マッスルウィーク!」

マッスルスーツEveryと『たまむすび』が、1週間に亘ってコラボレーションを実施します。パーソナリティーの赤江珠緒さんをはじめ、各曜日に出演する豪華パートナーとコラボレーションし、「たまむすび マッスルウィーク」として、番組を盛り上げます。赤江さんやパートナーがマッスルスーツEveryを装着体験、日替わりの「筋肉プチ情報」を交えながら、マッスルスーツEveryの活用法を紹介します。

※内容は一部変更になる場合があります。

【たまむすび マッスルウィーク概要】

▼番組名: TBSラジオ『たまむすび』(FM90.5+AM954) 午後1:00~3:30

▼放送日: 2020年7月20日(月)~24日(金) 午後2:30過ぎ頃から約5分間放送予定

▼パーソナリティー: 赤江珠緒(月~木)/外山惠理(金)

▼パートナー: カンニング竹山(月)/山里亮太(火)/博多大吉(水)/土屋礼央(木)/玉袋筋太郎(金)

世の中をパ~ッと明るく! いちごを摘みながら聞いている農家のおばちゃんが、 笑って思わずいちごを落としちゃうような(笑)一日一爆笑! トーク&バラエティー“たまむすび”。

【マッスルスーツEveryについて】

ダウンタウン・浜田雅功さん出演のテレビCMdでも話題のマッスルスーツEveryは、人を抱え上げる、重い物を持ち上げる、中腰姿勢を保つ、といった作業時に腰の負担を低減するパワードスーツです。149,600円(税込)という、当社従来品に比べ3分の1以下の価格を実現したマッスルスーツEveryは、最大25.5kgfの補助⼒で動作をアシストする機能はこれまでと変わらず、重量は3.8kgでマッスルスーツ®最軽量。介護・製造・物流・建設・農業などの作業現場での使⽤はもちろん、ご家庭での介護や家事、家庭菜園や冬の雪かきなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。

▶マッスルスーツEveryブランドサイトhttps://musclesuit.co.jp/

2020/7/20

特別な機器や工事は不要、テレビリモコンを介して簡単に見守りサービスの利用が可能

本機は、当社製のテレビ用簡単リモコンにノバルス株式会社(以下、ノバルス社)製の「MaBeeeみまもり電池」(乾電池型IoTデバイス)をパッケージした商品です。特別な機器や工事も不要で簡単に見守りサービスを利用可能※1。離れて暮らすご家族のリモコンの操作状況をスマートフォン経由(専用アプリ)で確認し、安否を知ることができます。

※1:見守りサービス(ノバルス社提供)のご利用には別途サービスへの加入が必要です。(月額980円)

<企画意図>

近年、少子化や核家族化、高齢化が進む中、一人暮らしの高齢者数は今後もますます増えていくと予想されています。そこで当社はこのたび、当社製の簡単リモコンと、乾電池型IoTデバイスを活用した見守りサービスを展開するノバルス社製の「MaBeeeみまもり電池」の組み合わせにより、特別な機器や設備、工事なども必要なく、簡単に同サービスを利用できる商品を企画しました。

当社の簡単リモコンは、国内メーカー5社の専用リモコンコードを設定済み※2のためすぐに使用でき、またシンプルで見やすく押しやすい大型の丸ボタンを採用した使いやすい商品です。スマートフォンがあれば、同リモコンに「MaBeeeみまもり電池」(同梱)をセットするだけで、見守りサービスの利用が可能※1です。

見守られる側がリモコンのボタンを押すと、見守る側のスマートフォン(専用アプリ)にその利用履歴が通知されるため、離れて暮らすご家族などの日々の安否確認ができる仕組みとなっています※1。見守られる側は、いつも通りリモコンを使っているだけでよく、見守りカメラにあるような「監視されているような感覚」が低減されるサービスです。

当社は本機により、日常的に多くの方が利用するテレビ用リモコンのIoT化を実現し、単身高齢者らの見守りを支援する商品として提案します。

※2:一部テレビでは初期設定が必要です。

<簡単リモコンの主な特長>

1.国内メーカー5社製テレビの主な操作が可能な簡単リモコン

シャープ/東芝/日立/パナソニック/ソニー5社専用のリモコンコードを設定済み※2ですぐに使えます。

2.シンプルで見やすく押しやすい大型・丸ボタンを採用

<みまもり電池サービスの主な特長>

1.「監視されているような感覚」を低減できる見守りサービス

「MaBeeeみまもり電池」をリモコンの電池ボックスに装着し、見守られる側のスマートフォンと「MaBeeeみまもり電池」をBluetooth®で接続することで、専用アプリを介して見守る側のスマートフォンにリモコンの操作状況を通知する仕組みです。見守られる側がリモコンを使用すると、クラウドを通じて見守る側のスマートフォン(専用アプリ)に“リモコンのボタンを押した履歴“が通知されることで、安否が確認できます。本サービスは、見守られている側はいつも通りにテレビのリモコンを使っているだけでよいため、見守りカメラにあるような「監視されている感覚」を低減できます。

2.特別な機器や工事も不要、簡単に利用開始の設定が可能

「みまもり電池サービス」の利用開始は、パソコンやスマートフォンから申し込むだけで、簡単に設定が可能です。特別な機器や設備、工事なども不要です。

3.単4電池を入れ替えて繰り返し利用可能なノバルス社製乾電池型IoTデバイス「MaBeeeみまもり電池」

「MaBeeeみまもり電池」は市販の単4電池を入れて使う乾電池型のデバイスです。乾電池と同様の扱いでリモコンにセットでき、電池が切れても入れ替えればよく、繰り返し利用可能です。

4.便利な専用アプリ

(1)最大6名まで登録可能なトークルーム機能

トークルームに最大6名までグループを登録でき、家族の皆で見守ることが可能です。普段は一般的なメッセ

ージアプリと同様にチャットでの会話が可能です。

(2)電池使用情報を通知するアラート通知機能

リモコンの使用状況を検出し「毎朝見ているテレビ番組を今朝は見ていない」など、普段と異なる場合にトー

クルームに通知※3します。また、電池残量の低下を検知した場合にはアラートを通知します。

※3:通知設定に基づき通知します。

(3)生活リズムをモニタリング

日々の暮らしを見守るリアルタイムモニターと過去の生活履歴と比較して変化を察知する過去推移モニターに

より、生活のリズムの変化をいち早く検出します。

「MaBeeeみまもり電池」

本件に関するお問い合わせ先

————————————————————————————————–

【報道関係窓口】 株式会社JVCケンウッド 企業コミュニケーション部 広報・IRグループ

TEL : 045-444-5310 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目12番地

【お客様窓口】 JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

TEL : 0120-2727-87(固定電話からはフリーダイヤル)/

0570-010-114(携帯・PHSからはナビダイヤル) / 045-450-8950(一部IP電話から)

【お客様窓口(MaBeeeみまもり電池、みまもり電池サービス、アプリについて)】ノバルスカスタマーサポート

TEL:03-4405-8866

E-MAIL:support@novars.jp

————————————————————————————————–

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

www.jvckenwood.com

当社プレスリリースURL

https://www.jvc.com/jp/press/2020/rm-a535/

当社製品ページURL

https://www.jvc.com/jp/accessory/lineup/rm-a535-mb/