認知症ケア専用AIチャットボット『おしえて岡本くん!』を2025年4月にリリース

パーソナライズされたAIチャットボットが、認知症ケアをよりスマートに変革し、患者様と介護者の負担を大幅に軽減します。

NEURO CARE TECH株式会社(本社:滋賀県長浜市、Co-CEO:岡本一馬、野地数正)は、法人および自治体向けの認知症ケアに特化したAIチャットボット『おしえて岡本くん!』を2025年4月にリリースする予定であることを発表いたします。

【サービス概要】

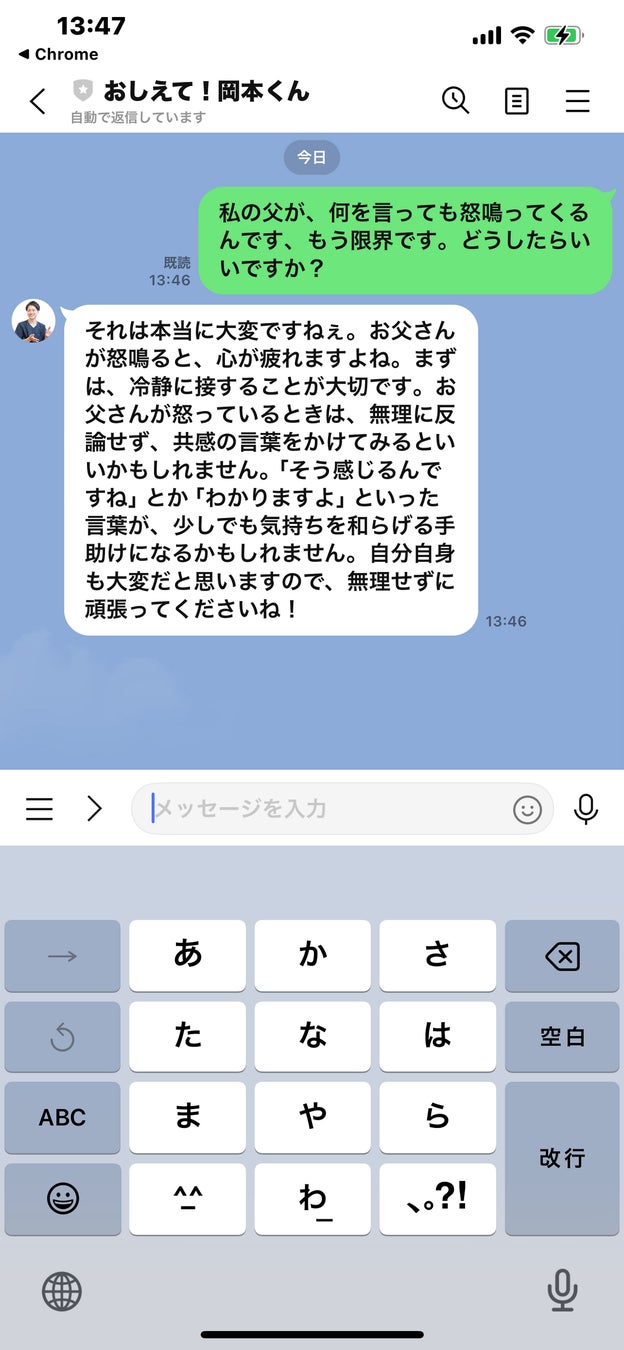

『おしえて岡本くん!』は、LINEを通じて24時間365日、認知症に関する悩みや質問に即時にパーソナルなアドバイスを提供するAIチャットボットです。これにより、認知症患者を持つご家族やビジネスケアラー、介護・医療従事者の精神的負担を軽減し、情報不足を解消します。特別な技術は必要なく、LINEを送るだけで簡単にご利用いただけます。

※注 認知症のご本人もご利用いただけますが、特にご家族の方々にご活用いただくことを主な目的としています。

【ナレッジベース】

本サービスのナレッジベースには、LAPRE GROUP(ラプレグループ:https://lapregroup.jp/)での認知症ケア実績に基づき、2,200人以上の認知症状で悩む方々への対応経験が組み込まれています。さらに、厚生労働省の『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン』をナレッジベースにしています。

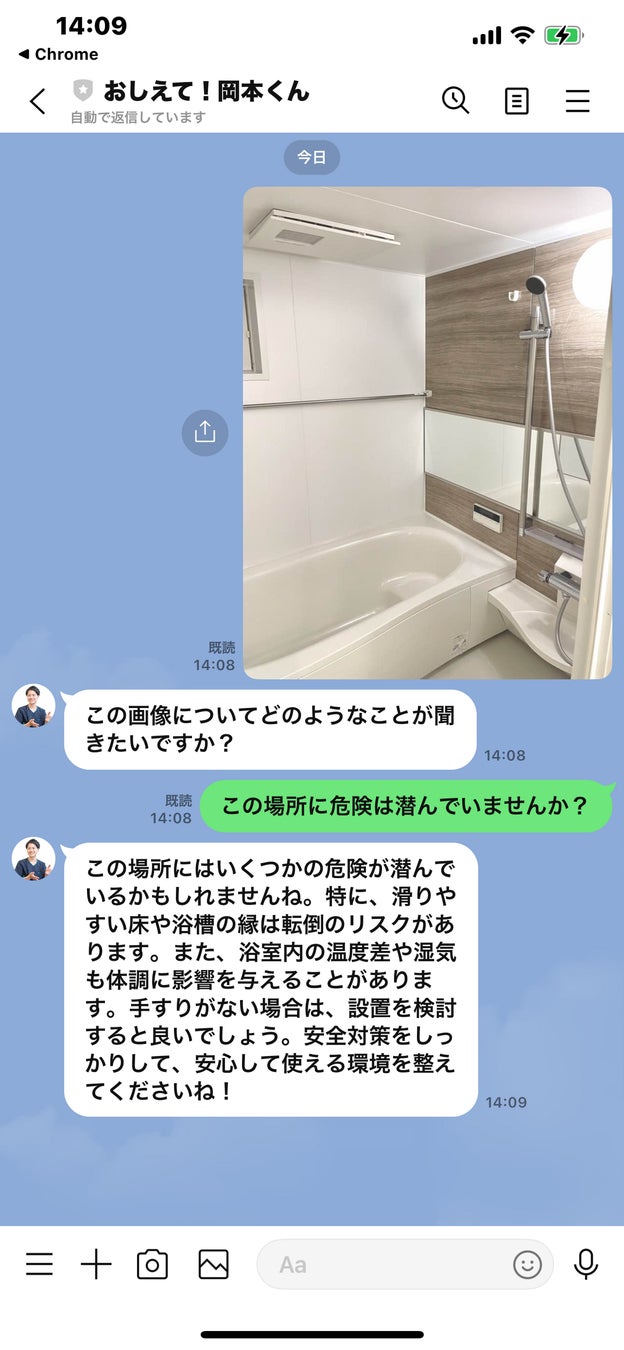

おしえて岡本くん!との会話の例

【サービス利用イメージ動画】

https://www.youtube.com/watch?v=5lmf7yNE_Z0(外部サイト)

【個人向けサービスの実績】

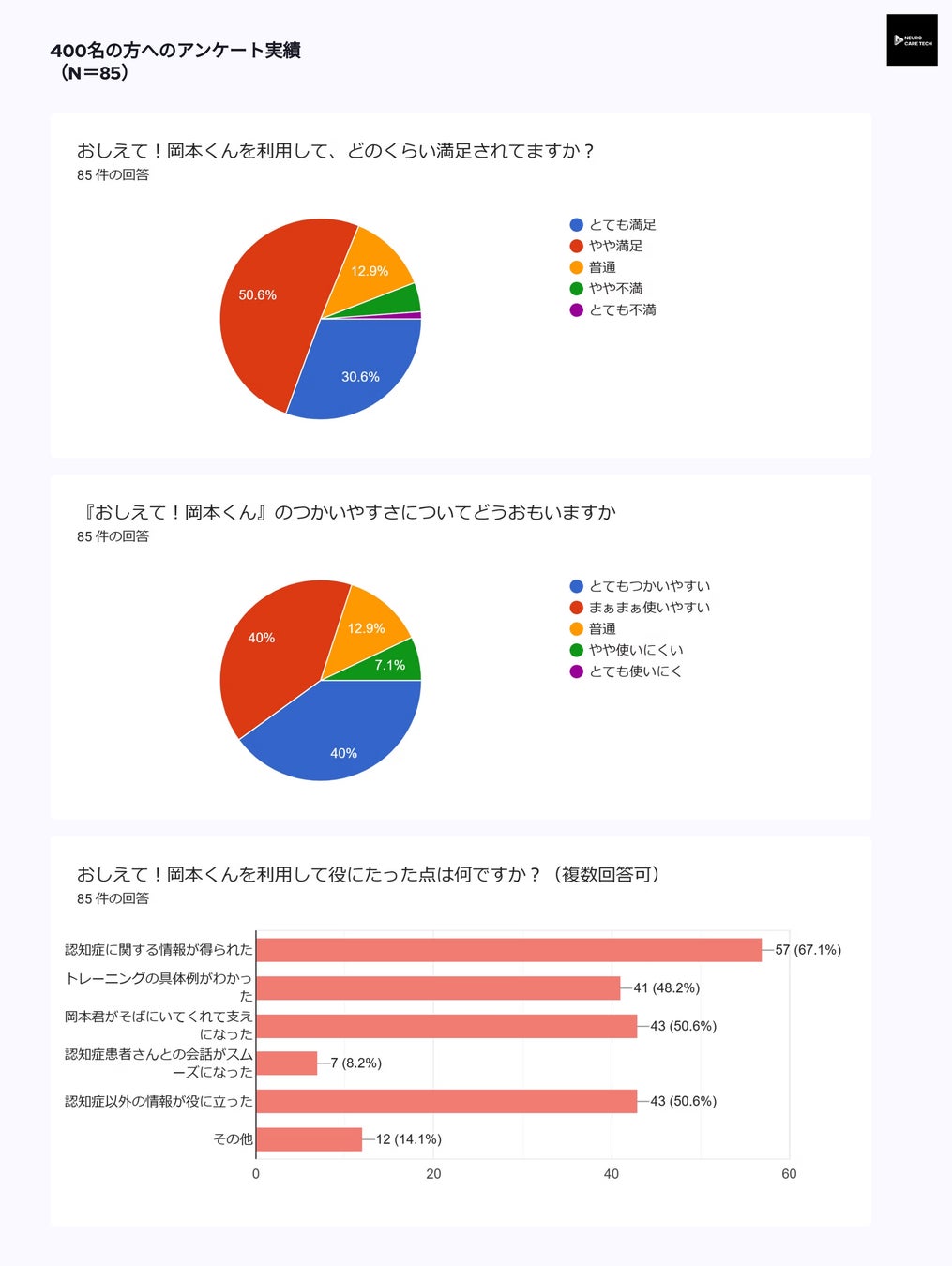

2024年10月14日に個人向けにリリースした『おしえて岡本くん!』は、サービス開始から1カ月で400名以上の方々にご利用頂いております(サブスクリプション)。また、自社アンケート(N=85名)では、81.2%の方が「利用に満足」と回答し、80.0%の方が「使いやすい」と評価頂いております。

法人・自治体向けサービス提供の背景】

個人向けサービスの成果を受け、2025年4月より法人および自治体向けのサービス提供を開始いたします。これにより、「おしえて岡本くん!」は、認知症介護における4つの大きな課題、すなわち①精神的・身体的負担、②社会的孤立、③経済的負担、④情報不足の解決を目指します。

特に①精神的・身体的負担、②社会的孤立、④情報不足を強力にサポートし、介護者が一人で抱え込まない環境を提供します。24時間いつでも気軽に相談できることで、不安やストレスを軽減し、孤独な介護から解放し、認知症介護に安心・安寧を届ける、それが「おしえて岡本くん!」です。

今後の展望

NEURO CARE TECH株式会社は、技術とサービスを通じて、認知症ケアの新しい選択肢を作り、「認知症になっても大丈夫」と誰もが思える社会を実現するため、日々努力を重ねてまいります。

関連記事

~AI診断で適切な介護サービス選定をサポート~

株式会社マイナビ (本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:土屋芳明)は、仕事をしながら家族の介護を行うビジネスケアラーに向けた、高齢者施設検索・介護相談ポータルサイト『マイナビあなたの介護』(https://mynavi-carehome.jp/)を2025年3月17日(月)にオープンしました。

【サービス開発の背景と目的】

少子高齢化による労働人口減少が続く中、仕事と介護を両立するビジネスケアラーは増加傾向にあります。高齢者施設や介護サービスにはさまざまな種別や条件があるため、施設選びや利用サービスの選択には一定の知識や準備が必須です。また、保険内のサービスで補えないケースも多く、2023年の経済産業省の発表※によると、仕事と介護の両立、および介護離職などによる経済損失は2030年には年間約9兆円に達すると試算されています。

一方、介護事業者においては、業界全体の人材不足や報酬改定への対応など課題が山積しており、事業の継続を断念せざるを得ない事業者も増えてきている状況です。

これらの課題に向き合うべく、『マイナビあなたの介護』の提供を開始します。本サービスは独自開発の介護サービス選定AIを活用し、介護を必要とする人の生活状況・身体状況、本人の希望などの質問に答えることで、適切な施設種別・介護サービスなどを提案。また、介護初期や準備段階の方でも電話・LINEを通じ、介護の専門家へ無料で相談が可能です。

※経済産業省 第13回経済産業政策新機軸部会資料「新しい健康社会の実現」(2023年)

【サービスの特徴や概要など】

<ユーザー向け>

◆「介護サービスAI診断」による介護施設種別・介護サービス選定サポート

介護においては、身体機能をできるだけ落とさずに維持する、または身体機能の低下をゆるやかにしていくことが重要とされています。生活状況、身体状況、本人の希望などの入力情報から、「自立度が維持できる可能性の高い」プランを優先し、高齢者施設・介護サービス(在宅系サービス含む)の組み合わせを提示します。

また、自治体や地域包括支援センターの相談員や公的サービスなどへの相談受付は平日が中心となっており、ビジネスケアラーにとっては利用しづらい状況もあります。本機能を活用することで、 曜日や時間にとらわれず、高齢者施設への資料請求・見学予約や介護サービスの検討をすることが可能です。

◆コンシェルジュ相談 ~専門家による電話・LINEでの介護相談~

『マイナビあなたの介護』では、介護のプロによるコンシェルジュ相談窓口を設置。一人ひとりの状況や希望に合う施設選びを個別にサポートします。また、介護保険制度や在宅での介護サービスなど、幅広い質問にも対応し、介護のお悩みに寄り添います。

◆施設検索 ~希望エリアやこだわり条件、受け入れ条件から確認できる~

入居を希望するエリアや条件から、ご自身で有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームをはじめ、高齢者施設や介護サービスを検索が可能です。施設の基本情報や医療体制だけでなく、こだわり、イベント情報など、希望のライフスタイルにマッチした施設を検索できます。

<介護施設向け>

◆無料掲載による幅広い施設情報の提供

介護事業者は無料で施設情報をサイトへ掲載が可能です。施設の特長、入居費用、介護・看護・医療体制などに加え、契約いただいた施設については空室やイベント情報の反映など、常に最新情報の掲載が可能です。

◆コンシェルジュ相談を通じた入居者マッチング

サイト経由の資料請求や見学予約の受付だけでなく、介護の専門家によるコンシェルジュが、入居希望者の家族やご本人から希望や状態を詳細にヒアリングしたうえで入居者のマッチングを行います。

【今後の展望】

◆運営事務局コメント

ビジネスケアラーが「キャリアを諦めない」世界へ

高齢化に伴う要介護・要支援認定者数の増加、単身者世帯の増加、第一子出産年齢の高齢化など、40~60代の働く子ども世代の介護負荷増は深刻になりつつあります。2025年4月に施行される「育児・介護休業法」改正に伴う企業内での対応など、ビジネスケアラー支援の取り組みは少しずつ浸透しはじめていますが、育児と異なり、さまざまな事情や家庭状況、さらには個人の価値観によって最適解が全く異なるのが「介護」です。

『マイナビあなたの介護』では、ご家族やご本人が安心して介護プランを選択するための情報提供だけでなく、コンシェルジュ相談サービスを通じて、ビジネスケアラーの負荷を軽減するための支援や納得できるライフスタイルを構築するためにともに歩みながら、利用者と介護事業者、さらには企業で働くすべての人々に有益なプラットフォームを築いてまいります。

ウエルネス推進事業本部 ケア事業支援室 『マイナビあなたの介護』運営事務局

関連記事

– 足に関する生活習慣の改善を目指す「満足プロジェクト」を発足し、発信強化のためのサイトを新設 –

科研製薬株式会社(本社:東京都文京区、社長:堀内 裕之、以下「科研製薬」)と楽天モバイル株式会社(本社:東京都世田谷区、社長:矢澤 俊介、以下「楽天モバイル」)は、楽天モバイルが提供する健康寿命延伸サポートサービス「楽天シニア」を活用して、足の健康に関する情報発信の強化を目的とした業務提携(以下「本提携」)に関する契約を締結しました。本提携で両社は、歩くうえで大切な足(注1)に注目し、足に関する生活習慣の改善を目指す「満足プロジェクト」(以下「本プロジェクト」)を発足します。

科研製薬は、2025年3月27日に、医療従事者向けのウェブサイト「KAKEN Medical Pro」を開設します。本サイトは、各製品情報に加えて、足の健康を守るための『足』の疾患に関連する情報も発信し、医療従事者の皆様をサポートするプラットフォームです。

また、「楽天シニア」アプリでのアンケートを通じた足のお悩みの実態調査に関する情報なども発信します。

楽天モバイルは、本プロジェクト発足に伴い、「楽天シニア」のページ内(ウェブサイト・アプリ)に「満足プロジェクト」サイトを新設しました。本サイトでは、特に寝たきりのリスクが高くなるロコモ(注2)予防や、フットケアの方法などに関する情報を発信します。また、足の疾患に関連する啓発活動や受診の推奨を含めたトータルサポートを行い、シニア世代の方々の健康寿命延伸を目指します。

■「楽天シニア」ページ内、「満足プロジェクト」サイト:

URL https://senior.rakuten.co.jp/feature/manzoku-project/

足の健康維持は、フレイル(注3)予防にもつながることから、健康寿命延伸に欠かせない重要な要素の一つとなっています。科研製薬と楽天モバイルはこれまで、セミナー開催や「楽天シニア」内でのコラム掲載などを通して、「歩く健康」をテーマとした足に関する様々な疾患の啓発活動を行ってまいりました。今後も足に関する情報発信を強化するとともに、協働で健康寿命の延伸を目的とした実証事業等も検討していきます。

科研製薬と楽天モバイルは、今後も「満足プロジェクト」を通して足の健康に関する情報発信を強化し、シニア世代の方々の健康寿命延伸を目指してまいります。

(注1)股関節から足指までの全体。

(注2)運動器の障害のため立ったり歩いたりするための身体能力(移動機能)の低下をきたした状態

のこと。ロコモティブシンドロームの略。

(注3)フレイルとは健康な状態と日常生活でサポートが必要な要介護状態の中間を意味する。

英語の「Frailty(フレイルティ)」が語源。フレイル予防は、4つの柱「運動・口腔・栄養・社

会参加」の取組を日常生活で一体的に習慣化することが大切。

■科研製薬株式会社について

科研製薬は、企業理念である「一人でも多くの方に笑顔を取りもどしていただくために、優れた医薬品の提供を通じて患者さんのクオリティ・オブ・ライフの向上につとめる。」の実現を目指し、人々の歩行を支える「足(下肢)」に特化したファーストインクラスの医療用医薬品を多く提供し、患者さんに新たな治療選択肢を届けています。また、足の健康は全身の健康にも関わることから、足の健康を守るための正しい知識や情報を発信する疾患啓発活動を通じて、より多くの人々が健康な足を維持できるよう取り組んでいます。

■「楽天シニア」について

楽天モバイルが提供する健康寿命の延伸をサポートするサービスです。専用の健康生活応援アプリ「楽天シニア」では、日々の歩数測定や健康管理、各種イベントの予約や参加、歩数を達成し、対象施設へのチェックインやスタンプを集めることで「楽天ポイント」を貯めることができる機能を搭載するほか、健康コラム、健康体操動画、スマホ教室動画など、様々なコンテンツを発信しています。

また、イベントプラットフォームを提供しており、ITリテラシーの向上を目的としたスマホ教室をオンライン上や楽天モバイルショップなどで定期的に開催し、プラットフォーム加盟店が主催する様々なイベントもご案内しています。

URL: https://senior.rakuten.co.jp/

※本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースにおける各社の商標記載においては、™や®などの商標表示を省略する場合があります。

関連記事

小林幸子さんが高齢者のお話し相手に!

「Talk With おはなしテレビ」

株式会社シルバコンパス 代表取締役 安田晴彦様

ビジネスアワード2024 ビジネスモデル賞を受賞した株式会社シルバコンパスの「小林幸子さんが高齢者のお話し相手に!『Talk With おはなしテレビ』」。今回は株式会社シルバコンパスの安田晴彦様に、開発の経緯や今後の展望などについてお話をうかがいました。

2025年3月取材

Q. 2024年12月に「Talk With おはなしテレビ」を開始されてから約3ヵ月、これまでの成果についてお聞かせください。

昨年10月に行ったプレス発表会に先立ち、昨年8月から3ヵ月間、6ヵ所の高齢者施設で使っていただきました。もともと「Talk With」はアイドルと話ができるようなファンサービスであったり、観光ガイド代わりに動かしていたりと、対人業務支援が中心になっているものです。それを高齢者のサービスに展開しようとなり、どんなことが求められているのかを知るために、実際に施設で使っていただきながらソフトウェアの改善を行いました。

小林幸子さんとの会話には回想法を用いているほか、一緒に童謡を歌うなどのレクリエーション機能が入っていたり、お話しながら長谷川式の認知症スケールを実施できたりする機能もあります。利用者様の反応としては、やはり幸子さんの効果は大きかったです。というのも、高齢者の方は機械系のものに抵抗感がある方が少なくなく、「とっつきにくい」と敬遠されがちです。それが「小林幸子さんとお話してみませんか?」とお声がけすると、ぐっとハードルが下がるのです。お話ししていただいた後の感想としては「すごく楽しかった」という肯定的な声が約8割でした。具体的には「思い出話で楽しい気持ちになれた」「久しぶりに懐かしい歌を歌った」「全国各地のご当地クイズで昔行った場所を思い出せた」といった声をいただきました。

記憶の奥底に眠っていた思い出を掘り起こすことができたという点は成果でしたし、話をすることで思い出したことが、周囲の人と話をする話題のきっかけになったこともありました。これまで「話をすること」が重要だとはわかってはいましたが、その効果がはっきり表れたという点に、手ごたえを感じることができました。

さらに、会話の内容を解析することで認知症が95%の精度、軽度認知障害は85%の精度で検知する機能ができたので、現在はそのテスト開発を進めているところです。これが完成すれば、多くの方の「認知症の手前で発見・回復」へつなげられます。幸子さんと会話をしている間に検査ができるという、画期的なサービスになると期待しているところです。

Q. 想定外のことはありましたか。

ある程度予想はしていましたが、高齢者の中でも元気な方は「こんな機械と話すまでもない」と、興味を持たれない方が一定数いらっしゃいました。また、利用される方でも「●●と話したい」と小林幸子さん以外の方と話したがるなど、ご自身の好みがある方も多数いらっしゃいました。まだコンテンツが足りないと感じましたので、お孫さん世代の方、ロボットやぬいぐるみなどのIPも活用し、今後コンテンツを増やしていく予定です。

さらに、会話のスピード感についても想定外のことが起きました。高齢者の方の対話のテンポは遅くなると思っていたのですが、実際は幸子さんの返事を待たずに、話の途中でもどんどん話しかけてしまうのです。そのためシステムの理解が追いつかないこともありましたので、ここは改良を加えました。すると、ほかのサービスで行っていた「Talk With」の機能もレベルが上がり、結果的に全体的な品質の向上につなげることができました。

逆に、「対話のスピードがちょっと速すぎる」と思われる方もいらっしゃいました。「耳が遠くなり聞き取りにくい」といった声もありましたので、対話のスピードを変えられる機能をつけたり、難聴者の方向けに字幕機能をつけたりして、大きく改善できました。

Q. 利用者は1回につき平均何分利用されますか。利用者性別、年代などと併せて教えてください。

朝夕の1日2回、お話していただくことを推奨しています。朝夕は高齢者施設で健康チェックをするタイミングなので、幸子さんとの会話でも最初の2分はかならず健康チェックが行われます。そしてここで不調を訴えられた場合は、施設やご家族に通知が行くようになっています。この後、利用者の方に話のテーマを選んでいただいてお話していただくのが3~5分程度なので、朝晩各5~7分程度です。話し足りない場合はもっと会話を続けられます。

どこの施設でも、利用者の7~8割が女性です。われわれがターゲットとしているのは「認知症が発症するタイミングの前」、つまり65~75歳くらいです。しかしこの世代はいわゆるアクティブシニアが多く、「普段から友達と話しているから必要ない」と興味を示さない方もいらっしゃるので、先ほどお話した認知症検索機能などの搭載により、さらに多くの方に使用していただきたいと思っています。

Q. なぜモデルに小林幸子さんを起用されたのでしょう。

当社は「対話」にこだわった研究をしてきています。AIは質問すると返してくれますが、われわれは単なるQ&Aや質疑応答ではなく、AIでももっと踏み込んで楽しく話をするにはどうすればいいかということを追求してきました。そこで映像・演出のプロや医師の方や言語研究者に協力していただきながら会話のリアルさを詰め、「知っている人と知らない人が同じような内容の話をしたとき、どのように情報伝達量が変わるか」という研究を行いました。そして「知っている人の話の方がよく傾聴し、理解度も高い」という結果を得ました。となると、高齢者の方はご家族とお話するのが一番いいのですが、頻繁に施設を訪れるのは難しい人もいることでしょう。そこで、収録はモデルで行い、顔だけご家族に変えるといった技術を用いるつもりです。

それ以上に手っ取り早いのが、誰もが知っている有名人と対話することです。長年活躍されている、昔からテレビに出ていらっしゃるということで、白羽の矢が立ったのが小林幸子さんでした。幸子さんは2024年に芸能活動60周年を迎えられ、「これまで以上に社会のために役立つ活動をしていく」という強い思いから、今回の申し出に賛同していただいたという経緯もありました。

Q. 「幸子さんと何を話したらいいのか分からない」という人はどうすればいいのでしょう。

自分から積極的に話題を振って話をされる方はそういません。そのため、まずはアイスブレイクのように季節柄の話などの簡単な世間話から始め、次第に幸子さんから具体的な会話に誘導していく形を取ります。幸子さんの問いにユーザーさんが回答すると、今度は幸子さんがそれに対するリアクションをし、続いて必ず次の質問や次の話題のきっかけを投げるという形になっています。ですから会話が途切れることもありません。また、すぐに回答を思いつかない方もいらっしゃるので、その場合はタッチパネルで回答の事例をいくつか表示するようにしています。

Q. 貴社における「シニア」の定義を教えてください。

さまざまなタイプの高齢者の方がいらっしゃり、細かなカテゴライズがあるということを実感する中で、定義はあえて作らない方がいいのではと思うようになりました。われわれも当初は「この年齢層はこれくらいの数、この市場にいて……」というような分け方をし、ペルソナを作って入っていったのですが、「こうなったからアクティブからアクティブじゃなくなった」というはっきりした境目はありませんから。ただし今後、「Talk With おはなしテレビ」での対話を通じ、新たな定義のようなものができていく可能性はあるかもしれません。

Q. 貴社のシニアターゲティング市場における今後の抱負をお願いします。

当社はスタートアップという立場から高齢者のヘルスケアに参入しましたが、周囲は高齢者サービスへの参入に否定的でした。理由は「導入までに時間がかかる」「マネタイズが難しい」と。ただ、われわれにとっての対象はシニアの方々ではなく、シニア世代を親に持つお子さんや、シニアを取り巻く人々です。コロナ禍では、離れた親に会いに行きたくても行けない状況が続きました。もしそんなとき、自分の代わりに親の話し相手になってくれて健康チェックもしてくれるサービスがあれば利用したい、そういう「シニアを思いやる方々」がターゲットです。また、ヘルスケアのサービスは日本が世界で戦えるコンテンツだと思っていますので、単に市場として見て儲けようではなく、ニーズに応えつつシニアのみなさんのQOL向上に貢献していきたいと考えています。

俳句でつながる高齢者向けSNS

株式会社熊猫 社⾧ 井崎茉奈様

ビジネスアワード2024 シニアライフ賞を受賞した株式会社熊猫の「俳句でつながる高齢者向けSNS」。今回は株式会社熊猫の井崎茉奈様に、開発の経緯や今後の展望などについてお話をうかがいました。

2025年3月取材

Q. 貴社は福岡工業大学の情報工学部情報工学科、馬場研究室から学生発ベンチャーの学内第1号とのことですが、起業に至った経緯をお聞かせください。

馬場先生が以前いらした大学で、先生ご自身がベンチャーを起こしたという経験がありました。私自身も学部生のときからチーム開発の形で請け負っていた仕事がいくつかあり、起業には興味を持っていました。そこで馬場先生にも助言をいただき、これまで受けた仕事の保守的な役割を担う会社を2024年10月に立ち上げました。研究室で取り組んできた、俳句コンテストの検索AIの開発過程で蓄積した世界最大規模の俳句データを活用し、高齢者が気軽に俳句を発信できるSNSを構築し、俳句を通じた高齢者の心情把握や家族の見守りにつなげられるサービスの構築を目指します。

Q. 俳句の発信をメインで行う高齢者向けSNSについて、現在はシステム開発の段階かと思います。進捗状況はいかがでしょうか。

高齢者向けSNSは、SNS機能と俳句の検索機能という2つの機能をメインとしています。検索機能というのは、俳句をどこかに投稿したいと思った際、すでに似たような俳句が存在していないかを確認できたり、季語で検索すると該当する俳句がリストアップされ、デジタル歳時記のように使えたりする機能です。また、「お腹が空いた」などといった季語もなく俳句にもなっていない言葉で検索しても、それに関わる俳句を見つけることができます。俳句のデータが現時点で約80万あるので、創作の手助け、あるいはきっかけにしていただければと思っています。研究室では俳句の類似度などを計算するような研究を行ってきたので、すでにシステム上は完成しており、骨組みはできている状態です。

Q. 実証実験の詳細をお聞かせください。

現在はどのような見た目にするかというユーザーインターフェースを検証している段階です。フリック入力があまり得意でなかったり、スマホの小さな画面では文字が打ちにくかったりする高齢者の方は少なくありません。そのため、手書き入力や音声入力も含め、最適な入力方法を検証しているところです。

Q. これまでに苦労されたことはどんなことでしょう。

俳句の検索機能の精度向上です。日本語には微妙なニュアンスや同音異義語が多数あります。チャットボットの会話も英語より日本語のほうが難しいと言われているように、日本語は非常に難しい言語です。しかも文章の中から心情を抽出する方法となると、研究としても難易度が高いため、その精度アップには現状でも苦労しているところです。とはいえ、糸口は見えています。人が使う言葉(自然言語)の意味をコンピューターが適切に把握・処理する技術である自然言語処理は、年々向上しています。コンピューターの辞書がどんどん分厚くなっているというイメージです。そのため、現在苦労しているところではありますが、コンピューターの辞書が厚みを増すほど解釈の幅を機械に教え込むことができるようになり、精度も上がる可能性が高いので、そこを俳句の検索機能にも応用させられるのではないかと考えています。

Q. 貴社ならではの強みは何でしょう。

研究者ベースで作っていること、学生が主体的に研究開発を行っているところです。高齢者の方にご協力いただく実証実験も、いきなり「このスマホを使ってみてください」と言われてもおそらく当惑されるでしょう。イベントを開催しても、前向きな方しか参加してくれないという話も聞きます。その点、私たちは大学が包括連携協定を結んでいる福岡県古賀市に実証実験などのご協力をいただいています。学生であるという強みは、こういう点でも活かされていると思います。

また、俳句という手段を用いて、シニア世代に見受けられるSNSに対するネガティブなイメージの払しょくにも貢献できる点も強みです。シニア世代のスマホ普及率は上がっていて、LINEのようなメッセンジャーを利用されている方は相当数いらっしゃいますが、そういう方でもXやTikTokといった不特定多数につながるようなSNSには関わらない、あるいは「見るだけ」の人がいます。福岡工業大学で行ったシニア向けスマホ教室のイベントでも、SNSに興味はあるけれど「周りにやっている人がいない」という消極的な理由、さらに「炎上が怖い」といった先入観による抵抗感を持つ方の声がありました。フォロワー数の限られた方のアカウントでの炎上はそうありませんが、「SNSは誹謗中傷がばんばん飛んでくる場所」という印象を持つ方がいらっしゃるのです。その点、俳句のSNSでは「五・七・五」でしか話せませんし、わずか17文字という文章量では、情報漏洩の観点でも相当ハードルは高くなっています。また俳句かどうかに関係なく個人情報の漏洩に気を付けられるような機能を実装する予定なので、安心してご利用いただけるアプローチができると思っています。

Q. 現段階の課題とその対策についてお聞かせください。

SNSの形を作るというのが課題であると考えています。私たちが研究室で研究する際には「自分が理解していればOK」というスタンスです。それが「俳句でつながる高齢者向けSNS」では「他者にわかりやすい見た目・わかりやすい形・わかりやすい動き」を追求する必要があるので、そこが現在の課題です。実証実験を含めた現場の声を参考に、利用者の方にとって使いやすいものに仕上げていきたいと試みているところです。

Q. 2025年下半期から販売開始予定とのことですが、具体的な計画を教えてください。

初期の段階としては、高齢者のための施設に1台導入していただくような形を目指しています。検討段階ではありますが、ログインにはNFCタグを使用することで、1台の機器を施設の利用者さん全体で共有でき、俳句を検索したり投稿したりといったことに使っていただけます。機器を運用する際には学生がサポーターの役目を担いつつ、システムのバージョンアップを手がけていきたいと考えています。もちろんアプリでの提供も行いますが、スマホを持っていない、持っていてもアプリの使い方がわからない、そういう高齢者の方もいらっしゃいますから、さまざまなスタイルで参加していただけるようにしたいです。先ほどお話したように、入力方法もその方にとって使いやすいものを選択できるようにすることも、大事な要素だと思います。

Q. 貴社における「シニア」の定義を教えてください。

これまでは「スマホにあまり慣れ親しみがない方」と定義していました。しかし、現在40~50代のスマホを当たり前に使いこなせている世代は、高齢者になってもスマホに対する抵抗感や苦手意識はないでしょう。そうなると、ネットなど情報通信技術の恩恵を受けられる人とそうでない人に生じる格差、いわゆるデジタル・ディバイドは縮小していくと思います。そのため当社におけるシニアの定義は「スマホやSNSに勇気が出ない人」であり、開発中のSNSはまさにそのような方に向けたものとなっています。

Q. 貴社のシニアターゲティング市場における今後の抱負をお願いします。

何よりもまず、高齢者の方に寄り添えるようなものを開発していきたいと考えています。それによって少しでも生活に彩りができたり、人生の生きがいのひとつになったりするようなものを作っていきたいと思います。