65歳以上の男女が、終活の中で最も難しいと感じることは「何から始めればいいかわからないこと」!株式会社終活のまどぐちが「終活のために取り組んでいること」に関する調査を実施!

株式会社終活のまどぐち(本社:東京都新宿区、代表取締役:飯野 順一朗)が運営する「終活と相続のまどぐち」は、65歳以上の男女ですでに終活の準備を始めている方を対象に「終活のために取り組んでいること」に関する調査を実施しました。この調査結果から65歳以上の人が終活のために取り組んでいることの実態等が明らかになりました。

近年、少子高齢化や単身世帯の増加、さらにはライフスタイルの多様化に伴い、「終活」への関心が高まっています。特に65歳以上の方々にとって、相続、財産管理、身元保証、さらには医療や介護に関する意思決定といった課題は避けて通れないものですが、実際にどの程度の方が終活として何に取り組み、どのような課題や不安を抱えているのでしょうか。そこで今回、「終活と相続のまどぐち」は、65歳以上ですでに終活を始めている方を対象に、「終活のために取り組んでいること」に関する調査を実施しました。

・すでに終活の準備を始めている65歳以上の男女が終活のために取り組んでいることトップ3は、1位「遺品の整理」、2位「エンディングノートの作成」、3位「家族との終活に関する話し合い」

・終活を始めたきっかけとして最も多い理由は「自身の健康や年齢を意識したため」

・終活の中で、多くの人が最も難しいと感じることは「何から始めればいいかわからないこと」

・終活に関する情報収集は、主に「インターネット」や「TV」でしている人が多い

・今後、終活で取り組みたいと多くの人が考えていることは「まだ取り組めていないものを進めること」

・すでに終活の準備を始めている65歳以上の男女の半数以上が、終活を始めてみて良かったと感じている

調査期間:2025年3月6日~3月7日

調査方法:インターネット調査

調査対象:すでに終活の準備を始めている65歳以上の男女

調査人数:331名 モニター提供元:RCリサーチデータ

すでに終活の準備を始めている65歳以上の男女が終活のために取り組んでいることトップ3は、1位「遺品の整理」、2位「エンディングノートの作成」、3位「家族との終活に関する話し合い」

終活を始めたきっかけとして最も多い理由は「自身の健康や年齢を意識したため」

終活の中で、多くの人が最も難しいと感じることは「何から始めればいいかわからないこと」

終活に関する情報収集は、主に「インターネット」や「TV」でしている人が多い

今後、終活で取り組みたいと多くの人が考えていることは「まだ取り組めていないものを進めること」

すでに終活の準備を始めている65歳以上の男女の半数以上が、終活を始めてみて良かったと感じている

今回の調査により、すでに終活の準備を始めている65歳以上の男女が、終活のために取り組んでいることトップ3は、1位「遺品の整理」、2位「エンディングノートの作成」、3位「家族との終活に関する話し合い」であり、終活を始めたきっかけとして最も多い理由は「自身の健康や年齢を意識したため」であることがわかりました。また、終活の中で、多くの人が最も難しいと感じることは「何から始めればいいかわからないこと」であり、終活に関する情報収集は、主に「インターネット」や「TV」でしている人が多いことが明らかになりました。尚、今後、終活で取り組みたいと多くの人が考えていることは「まだ取り組めていないものを進めること」で、すでに終活の準備を始めている65歳以上の男女の半数以上が、終活を始めてみて良かったと感じていることが判明しました。

今回の調査から、終活は「何から始めればいいかわからないこと」に難しさを感じる人が多いという結果が出ていました。新宿マルイに窓口をもつ「終活と相続のまどぐち」では、無料で手軽に終活や相続に関する相談をすることができ、ご希望に応じて信頼できる業者やサービスをご紹介しています。

調査実施会社

株式会社終活のまどぐち

所在地:〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階

代表者:代表取締役 飯野 順一朗

事業内容:終活に関する相談コンシェルジュサービス

URL: https://s-madoguchi.jp/about/company/

終活と相続のまどぐち

株式会社終活のまどぐちが運営する店舗「終活と相続のまどぐち」では、お客さま一人ひとりが人生をより豊かにいきるために、これまでの人生を整理し、これからの人生をデザインする活動を支援しています。終活や相続に関するお悩みをお聞きして、お客様のご希望に沿った業者やサービスをお繋げいたします。詳細は以下をご覧ください。

終活と相続のまどぐち URL:https://s-madoguchi.jp/

関連記事

入院・施設入居時の身元保証や死後事務サービスなどに対応する「6つの選べるプラン」をご用意。おひとりさまの”安心”をお届けします。

株式会社クレディセゾンのグループ会社・株式会社くらしのセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:沼生邦彦、以下:くらしのセゾン)は、シニアのおひとりさまに向けた、入院・施設入居時の身元保証やエンディングサポート(死後事務サービス)をはじめ、日常生活のサポートサービスを含めたおひとりさま総合支援サービス「ひとりのミカタ」にて従来からご提供している5つのプランに新プラン「安心保証サービス スタンダード」を4月21日(月)より加えて、提供を開始いたします。

6つのプランのラインアップにより、入院都度の身元保証から高齢者施設入居時の身元保証まで、お客様のニーズにきめ細やかにお応えいたします。

URL:https://ohitorisama.kurashi-saison.co.jp/

■背景

今年、団塊の世代約800万人が75歳の後期高齢者になることから国民の5人に1人が後期高齢者になる、超高齢化社会の到来「2025年問題」が話題となっています。(※1)こうした高齢者の増加に伴い、世帯主が65歳以上の高齢者世帯の70%が単身世帯と夫婦のみの世帯となり、同時に未婚率も上昇して2030年には男性の3人に1人、女性の4人に1人が未婚と予測され、高齢のおひとりさまは今後ますます増加傾向にあります。(※2)

くらしのセゾンはおひとりさま総合支援サービス「ひとりのミカタ」を2023年12月より提供しておりますが、多様なお客様の状況やニーズにお応えするため、新プラン「安心保証サービス スタンダード」を提供することとなりました。

※1)出典:内閣府「令和6年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)」

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf

※2)出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(令和6(2024)年推計)」

https://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2024/hprj2024_gaiyo_20240412.pdf

■おひとりさまとは

おひとりさまといっても、生涯独身のおひとりさまだけではありません。離婚されたおひとりさま、子どもなしで配偶者に先立たれたおひとりさま、子どもが遠方に住んでいるおひとりさま、そして家族に世話をかけたくないおひとりさま、だれかの世話になりたくないおひとりさまなど、多くのおひとりさまがおります。

おひとりさまは、高齢と共に日常生活のサポートや、入院や施設入居の時には多くの場合「身元保証人」が必要とされます。そして亡くなられた後の諸手続きはだれかに頼まなければなりません。

こうした、おひとりさまの日常生活から、入院や施設入居の時、そしてお亡くなり後の諸手続きなど、様々なサポートサービスを提供するのが「おひとりさま総合支援サービス」です。

■おひとりさま総合支援サービス「ひとりのミカタ」の特徴

①おひとりさまの日常生活から終活まで、総合的に”ワンストップ”でサポートいたします。

②ライフステージとご希望に合わせて“選べる”6つのプランを用意いたしました。

③クレディセゾンのグループ会社が提供する“安心”のサービスです。

■選べる6つのプラン

※各プランの詳細については、以下URLよりご確認ください。

https://ohitorisama.kurashi-saison.co.jp/

■セミナー・個別相談会開催

ひとりのミカタでは、終活のさまざまな分野の専門家によるセミナーや個別相談会を定期的に開催しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社くらしのセゾン ひとりのミカタ担当

TEL:0120-75-0130(9:00~17:00 土日祝除く)

MAIL:ohitorisama@kurashi-saison.co.jp

サービスサイト:https://ohitorisama.kurashi-saison.co.jp/

関連記事

ニュースキャスターの声、映画・ドラマのセリフなど、聞こえづらいと困る「人の声」を大きくする「きこエール」モードを搭載!

聞こえをサポートする集音器ブランド「きこエール」を展開するクロスブレイン株式会社(大阪府大阪市北区、代表取締役:中山 智雄)は、テレビの音が聞こえにくい方向けに、人の声を強調するモードを搭載した新コンセプトのテレビ用ネックスピーカー『きこエール for TV』を、2025年4月3日(木)よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行予約販売を開始しました。

2025年6月9日(月)まで挑戦中。早期のご支援で、早期割引のリターンを受けることができますので、ぜひチェックください。

本製品は、テレビの音が聞こえづらいとお感じの方や家族のテレビ音量が大きくてお困りの方に最適な1台です。

| プロジェクト名 | 人の声が大きく聞こえるテレビ用ネックスピーカー 聞こえ改善専門の集音器メーカーが本気で作った『きこエール for TV』 |

| 予約販売期間 | 2025年4月3日(木)~2025年6月9日(月) |

| プロジェクトURL | https://greenfunding.jp/lab/projects/8805 |

プロジェクト終了後に一般販売を検討しており、メーカー希望小売価格は19,800円(税込)です。

■なぜ、集音器メーカーがテレビ向け商品を?

集音器ブランド「きこエール」を立ち上げた当社は、聞こえのサポートが必要な方が生活の中でどんなことにお悩みなのかを日々調査しております。そこで注目したのが、「補聴器や集音器を使っていても、テレビから離れると、聞こえづらくなる」「テレビの音量が大きいと家族から言われた」といったテレビ視聴時のお悩みです。テレビの音がもっと自然に聞こえる喜びを届けたい──その想いで製品化に向けて動き出しました。

■オーディオ知識 +「難聴メカニズムの知見」に強み

高音質を追求する音づくりのノウハウだけではなく、加えて、難聴者特有の聞こえ方や難聴メカニズムへの深い知見がある”集音器メーカーだからこそ”、音を聞き取りやすくするネックスピーカーを作ることができます。『きこエール for TV』は、ただ音を流すオーディオ製品ではなく、聞こえのサポートが必要な方に寄り添った高度な音声技術とアイデアが詰まった製品です。

■製品の特長

■製品詳細

加齢性難聴で聞こえづらくなることが多い3000〜5000Hz帯域の高音域を重点的に増幅します。高音域が聞こえづらくなると、特に高周波ノイズ成分が強い歯擦音の「サ行」、破裂音の「サ行」・「タ行」などの「子音」が聞こえづらくなります。きこエールモードは、高音域の聞こえをカバーし、人の声を聞き取りやすくします。

本体には左右のステレオスピーカー(径40mm)に加え、直径50mmのデュアルパッシブラジエーターを内蔵した2chサウンドシステムを採用。一般的なネックスピーカーは低音再生に弱く、音の薄さを指摘される中、本製品は低音域まで豊かで厚みのある音質を実現しました。

TVにはBluetoothを搭載していない製品があったり、Bluetoothを搭載していてもバージョンが古い製品が多くあります。そのため、きこエール for TVでは赤外線でのデジタル転送方式を採用いたしました。また、赤外線通信は一般的なBluetoothよりも遅延が0.02秒と少なく、音ズレがほぼありません。映像と音を一緒に楽しむことが可能になっています。

Bluetooth接続のように、面倒な設定は一切ありません。

付属のドングル(送信機)から、テレビのイヤホン端子にケーブルを差して本体の電源をオンにするだけですぐにご利用いただけます。

詳細はクラウドファンディングサイトをご覧ください。

[会社概要]

商号 : クロスブレイン株式会社

代表者 : 代表取締役 中山 智雄

所在地 : 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満5-1-15 西天満パークビル2号館6F

設立 : 2012年9月

事業内容: 新規事業立ち上げ支援、商品やサービスの企画開発支援、企業向け研修等

資本金 : 300万円

URL : http://cross-brain.co.jp

関連記事

ひまわり乳業株式会社(高知県南国市:代表取締役社長 吉澤 文治郎、以下ひまわり乳業)は高齢者や嚥下(えんげ)障害のある方が、誤嚥を起こさずにおいしく飲めることを目指して開発されたとろみ付き牛乳『とろみ ひまわりミルク(乳飲料) 』を、リニューアルしたパッケージデザインで発売することをお知らせいたします。

食べ物が食道ではなく気管に入ってしまう「誤嚥」。これは、高齢になれば肺炎を引き起こす恐れのあるあなどれない状態です。「肺炎」は日本人の死因第3位と言われており、超高齢化社会を迎えた今、嚥下機能(食べ物を飲み込む力)の低下による「誤嚥性肺炎」は、89〜90歳代の約80〜95%以上※を占めています。※「肺炎入院患者における誤嚥性および非誤嚥性肺炎の年齢別割合」より

誤嚥を防ぐには、食材に「とろみ」を付けるのが有効とされています。しかし、医療現場・在宅介護ともにとろみ付けが負担になっているほか、「市販商品では風味的に満足できるものが無い」という声も上がっています。「誤嚥防止」と「おいしさ」を両立させるため、牛乳の味わいをそのままにさらりとした「とろみ」を付けることで、安心かつ変わらないおいしさを実現したのが、『とろみ ひまわりミルク』です。誤嚥防止や水分補給の目的だけでなく、おいしさも追求しているため、嗜好品としてもお楽しみいただけます。

●特設サイト: https://toromi.himawarimilk.co.jp/

■代表取締役社長 吉澤 文治郎の思い

私の父親は、誤嚥性肺炎が原因で84歳の時に亡くなりました。また、90歳代の母親がお茶を飲んでむせる姿を何度も目にしてきました。

2021年夏頃、高知市で病院給食などを手がける(株)高南メディカルの宮本社長から、「高齢者の食事では誤嚥対策が課題」というお話を聞きました。「病院や施設の食事は年齢が上がるほど、とろみを付けたものがベースになる。しかし、自宅で食事をつくる場合、適度なとろみを付けることが難しい」そうです。宮本社長からご紹介いただき、県立あき総合病院(安芸市)の協力で入院患者の方を調査すると、約3割がお茶や食事にとろみを付けていました。ただ、牛乳は水分と油分が混ざった「乳化」状態で、増粘剤が溶けきらずに塊になるため、栄養士さんたちはヨーグルトなどで代用していました。

それを見たとき、母親の苦しそうな姿を思い出し、高齢者や嚥下障害のある方でも安全においしく飲める「とろみ付き牛乳」をつくりたいと思ったんです。それから開発に乗り出し、試行錯誤の末に『とろみ ひまわりミルク』が完成、2023年7月に販売を開始しました。当初は500mlパックだけでしたが、現在はご要望を受け、飲みきりサイズの180mlパックも生産しています。

もっと多くの人たちに、この『とろみ ひまわりミルク』を知ってもらいたい。店頭で手に取ってもらいたい。そんな思いのもと、このたびパッケージデザインをリニューアルしました。イラストは、子どもの頃からひまわり牛乳をご愛飲いただいている高知出身のイラストレーター・刈谷仁美さんにお願いしました。高齢化社会を迎えた今、「おじいちゃん・おばあちゃんから孫の世代まで、幅広い年齢層の方々に飲んでほしい」「違う世代でも、同じ飲み物を飲める喜びを感じてほしい」という私たちの願いが伝わる、素敵なデザインになっているかと思います。見かけたら、ぜひ一度、飲んでみてください。

■イラストレーター・刈谷 仁美さんコメント

ひまわり乳業は子どもの頃からよく目にしていた地元の企業で、中学校の給食で「ひまわり牛乳」が出るなど、私にとって身近な存在でした。たくさんの商品がある中でも爽やかな甘さをもつ『リープル』が好きで、高知に帰省するたびに欠かさず飲んでいます。

今回のイラストは、『とろみ ひまわりミルク』のさらりとした飲み心地や『リープル』の風味をイメージして、可愛らしくも爽やかな雰囲気に仕上げました。ひまわりの絵柄の入った服装もポイントのひとつです。ぜひ、商品と一緒にイラストも楽しんでいただけるとうれしいです。

■お客さまの声

・私の子どもは飲み物を上手に飲み込めず、度々戻していたんです。でも、この商品なら180mlを一気に飲むことができました。ゴクゴク飲む姿を見て、私のほうが嬉しくなりました。(30代 女性)

・最近むせることが多く、飲み物を飲むのが億劫になっていました。それが、この商品に出会ってからは咳き込むことがなくなったんです。安心して飲めています。(70代 男性)

・今まではとろみを付けるために増粘剤を使っていたのですが、味に少し不満を抱いていました。この商品は初めからとろみが付いていて、味もおいしくて重宝しています。(80代 女性)

・患者さんのためにとろみ飲料をつくっているのですが、20人分をつくるのはとても大変でした。この商品は手間がかからないので、仕事の効率も上がりました。(40代 介護職員)

・母の介護をする中で誤嚥が気になっていました。しかし、この商品に変えてからむせているところは見たことがありません。一人でも多くの人にこの商品が届いてほしいなと思います。(50代 女性)

■商品詳細

商品名 :とろみ ひまわりミル

種類別名称 :乳飲料

無脂乳固形分 :8.3%

乳脂肪分 :3.5%

原材料名 :生乳(50%以上)(国産)、乳製品/増粘多糖類

内容量 :500ml、180ml

販売価格 :500ml/235円(税抜)、180ml/110円(税抜)

製造所所在地 :高知県南国市物部272-1

製造者 :ひまわり乳業(株)南国工場

■会社概要

会社名 :ひまわり乳業株式会社

創業 :1922年

設立 :1946年3月

資本金 :10,000万円

代表者 :代表取締役社長 吉澤 文治郎

社員数 :125名[男90・女35](2024年4月現在)

事業内容 :牛乳・乳製品・清涼飲料水・業務用食材等、

健康と食に関する商品の開発と製造及び販売URL : https://www.himawarimilk.co.jp/

■お問合せ

ひまわり乳業株式会社

高知県南国市物部272-1 TEL:0120-77-6245

お問い合わせフォーム:https://www.himawarimilk.co.jp/contact/

関連記事

資生堂ジャパン株式会社は、横浜市と「介護予防事業に関する連携協定」を2025年3月26日(水)に締結しました。本協定は両者が相互に連携及び協力を行い、介護予防事業に関する取り組みを通じて、市民のみなさんの健康的な生活の実現を図ることを目的に定めたものです。

《背景》

資生堂は、企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)」のもと、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)を経営戦略の柱と位置づけ、多様な美の価値観の啓発や、ジェンダー平等のための教育支援などを積極的に実践しています。

資生堂の研究では、とりわけ高齢者が化粧をすることによって表情が明るくなるだけでなく、「認知症の周辺症状が緩和される」「要介護者のADL(日常生活動作)※1 が向上する」といった効果が期待でき、高齢者のQOL(クオリティーオブライフ=生活の質)の向上に役立つこともわかってきました。

資生堂では、化粧のちからで介護予防をする「いきいき美容教室」や「ADL向上のための整容講座」など、QOL向上をサポートする「資生堂ライフクオリティー ビューティーセミナー」を積極的に実施し、誰もが自分らしくいきいきと過ごせる社会の実現を目指しています。

※1 ADL(Activities of Daily Living):食事、排泄、着脱衣、入浴、移動など、日常の生活を送るために必要な基本動作

《連携協定の目的》

この度、当社と連携協定の締結に至った横浜市は、高齢化率が約25%という超高齢社会となる中、積極的で活力ある高齢社会を作り、人生経験が豊かであることを積極的に捉え、高齢者を尊重し、その人らしい尊厳をいつまでも保つことができる地域を目指し、市民のみなさんの健康寿命延伸への取り組みを積極的に展開しています。本協定を通じ、当社と横浜市の両者が今後、介護予防に関する知識の普及啓発及び化粧療法講座の開催など、さまざまな側面で連携することで、市民のみなさんのより一層の健康的な生活の実現を目指します。

【資生堂ジャパン株式会社と横浜市との連携・協力事項】

1. 高齢者に対する介護予防・フレイル※2 予防の普及啓発及び理解促進、啓発活動・イベントへの参加等に関する活動について相互に連携及び協力し行うものとする

2.資生堂ジャパン株式会社は、QOL向上及び介護予防・フレイル※2 予防を目的として、横浜市と連携し、化粧療法※3「いきいき美容教室」を開催するものとする

※2 人は年を重ねると段々と体の力が弱くなり、外出する機会が減り、病気にならないまでも手助けや介護が必要となってきます。このように心と体の働きが弱くなってきた状態をフレイル(虚弱)と呼びます。

※3 スキンケアやメイクなど化粧行為を通じて心身機能やQOLの維持向上など健康寿命の延伸をめざす非薬物療法です。

《地方自治体との共同取り組みについて》

山形市との「健康の保持・増進に関する協定」(2023年8月締結)、札幌市との「さっぽろウェルネスパートナー協定」(2024年9月締結)、埼玉県との「がん啓発・がん検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する協定」(2025年1月締結)など、当社はこれまでも地方自治体の社会課題解決に向けて協働で取り組みを実施してきました。今後も引き続き、本業である「美の力」を通じた活動により、すべての人々が自分らしく暮らせる包摂性豊かな社会づくりに貢献していきます。

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003987&rt_pr=trs35

▼ 資生堂 企業情報

https://corp.shiseido.com/?rt_pr=trs35

関連記事

~ 申込も専用機器も不要、LINEから友だち登録するだけで誰でも安心を体験できます~

2025年3月5日、株式会社Tri-Arrow(本社:岐阜県可児市※、代表取締役:河村文太)は、LINEで高齢者を見守るサービス『LINEでみまもる らいみー』の無料体験版を正式にリリースしました。スマートフォン操作に不安のある高齢者や、サービス導入を検討中のご家族、地域関係者が、実際の使用感を“申込不要・無料”で確認できる仕組みです。

※上記所在地については2025年4月1日変更予定

■提供背景

見守りは「体験して納得」が新常識に。孤独死が社会問題として深刻さを増す中、政府は2024年の孤独死推計を68,000人と発表。これは交通事故死の約25倍にあたり、誰にも看取られず亡くなる高齢者が全国で増加している現状を浮き彫りにしています。

『らいみー』は、そうした社会課題に対し、LINEという誰もが使い慣れたツールを活用して高齢者の安否確認と孤独感の軽減を両立するサービスとして誕生しました。サービス提供開始から約半年、多くの反響がある一方で、「親が本当に使えるのか不安」「説明だけでは伝わらない」という声も寄せられています。

こうした声に応える形で、新たに『無料体験版』を開発。申し込み手続き不要で、LINEから友だち登録するだけですぐにサービスを体験できる仕組みです。

■サービスの特徴

・提供開始日:2025年3月5日(水)

・体験期間 :登録から7日間

・対象 :全国の高齢者本人、ご家族、行政関係者、不動産オーナーなど

・利用料金 :完全無料

・利用方法 :チラシやHPのQRコードからLINE友だち登録のみ

・体験内容 :スタンダード/プレミアム両プランの基本機能を実体験可能(機能制限あり)

<主な特徴>

LINEの通知からワンタップで安否確認が可能

毎朝9時に自動で元気メッセージ+安否確認メッセージが届く

スタンダード・プレミアムプランの切替自由

機能に制限があるものの、実際の流れをそのまま体験できる

■想定ユーザーごとの体験メリット

【一人暮らしの高齢者ご本人】

スマートフォンやLINEに慣れていない方でも、直感的な操作で使える仕組み。難しい設定は一切不要で、通知をタップするだけで安否確認が完了。誰かに見守られている安心感を、7日間しっかり体感していただけます。

【離れて暮らすご家族】

「親が本当に使えるか確認したい」「続けられるのか心配」――そうした不安を、実際の使用体験で解消。自分のスマホで試してから、親御さんに提案することも可能です。説明だけでは伝わらない安心感を、体験がサポートします。

【民生委員・行政・福祉関係者】

独居高齢者の見守りが求められる地域において、手軽に導入・連携可能な見守り手段として注目。体験版により、現場での使いやすさや支援対象者への適合性を確認できます。制度や地域特性に応じた柔軟な導入も可能です。

【高齢者住宅のオーナー・不動産管理会社】

見守り体制の整備が求められる中、「導入前にどんな仕組みか確かめたい」という声に対応。入居者の安心確保に向けたサービス比較やプレ導入にも適しています。

■公式サイト・体験版案内

体験版やサービスの詳細はこちらから

https://tri.lml.t-arrow.co.jp/

■まんが動画でサービスをわかりやすく紹

①「LINEでみまもる らいみー」紹介編

URL:https://youtu.be/WlPFbEI-gWA

①「LINEでみまもる らいみー」機能編(できること)

URL:https://youtu.be/hyhTcir8abc

■今後の展望

らいみーは、孤独死を減らすだけでなく、社会全体でつながりを育む“心のインフラ”を目指しています。個人向けの活用に加え、自治体・法人・地域団体との連携による大規模導入にも対応。2024年に施行された「孤独・孤立対策推進法」に基づき、行政施策との連携も積極的に進めてまいります。

さらに現在、当社は全国6県の「孤独・孤立対策推進プラットフォーム」に参画しており、官民連携による課題解決に取り組んでいます。こうした活動を通じて、単なる見守りにとどまらず、社会全体に寄与する仕組みとして『らいみー』を育ててまいります。

■会社概要

商号 : 株式会社Tri-Arrow (トライアロー)

代表者 : 代表取締役 河村 文太

所在地 : 509-0207岐阜県可児市今渡2443番地3(2025年3月31日までの所在地)

509-3505岐阜県高山市一之宮町3573番地2(2025年4月1日からの所在地)

事業内容 : LINEを活用した見守りサービス

URL : https://t-arrow.co.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社Tri-Arrow (トライアロー) お客様相談窓口

TEL:050-3114-0220

お問い合わせフォーム:https://t-arrow.co.jp/application/#contact

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Tri-Arrow (トライアロー)総務部

担当:野村 和平

TEL:050-3114-0220

MAIL:tri1979@t-arrow.co.j

関連記事

ネイルやメイクで高齢者の笑顔が増える理由

株式会社ミライプロジェクト(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山際 聡)が運営する、一歩先を行く 訪問美容サービス「care sweet」は2021年より施設やご自宅の高齢者に「介護美容」を届けるサービスを開始し、2024年は3年前と比較し、サービスを導入する施設数が11倍になり、利用者数は8倍になりました。

また、同社が運営する高齢者向け美容サービスを専門としたプロフェッショナルを育成するスクール「介護美容研究所」の2025年4月の入学者は約600名を予定しています。

今後も高齢者やご家族の方、介護職の方から求められるサービスになるために、一層のサービス改善に努めてまいります。

介護を必要とする高齢者に、美容(メイク、ネイル、エステなど)を中心としたケアサービスを提供し心身のケアを行うことです。美容を通じ、ADL・QOLを向上し、健康寿命の延伸に寄与できることを目指します。

また、美容の知識や技術とともに介護・医療関連資格や知識を持つ、介護美容を提供するプロフェッショナルを「ケアビューティスト」と呼びます。

あるケアビューティストがグループホームに定期訪問でネイルケアを施していました。(※グループホームでは認知症の方が暮らしています。)

認知症の方の中には、他の利用者様や職員とうまくコミュニケーションが取れずふさぎ込んでしまい、施設の課題となっていることも多いです。その方は、ネイルに関しても最初は消極的でしたが、ケアビューティストが何度かお声がけをしたところ、一度ネイルケアをしてみることになりました。

実際にケアをしてみると、本人から「ピンクにしてみたい」とのご要望があり、好きな色になった爪を見て大変喜ばれました。その出来事をきっかけに、他の利用者様ともネイルを見せ合ったりコミュニケーションをたくさん取れるようになり、笑顔も見られるようになりました。

【介護美容を導入する施設長の声】 尾久のはらっぱ(東京都荒川区)施設長の佐野様より

尾久のはらっぱでは、介護美容研究所を卒業した「ケアビューティスト」が職員として在籍しており、毎月22日に「はらっぱBEAUTY」を開催し、入居者・利用者の方に介護美容を提供しています。

介護美容を取り入れてよかったことは、入居者・利用者の方の表情が明るく変化し、感動が生まれたこと。中でも8割を占める認知症を持つ入居者・利用者の方は5分前のことを忘れてしまいますが、きれいに彩られたネイルや鏡の前でメイクアップされたお顔をもう一度ご覧になることで、その時の感動を思い出し、ポジティブな気持ちになっています。入居者の方から「またやってもらいたい」「結婚できるかな」などの言葉を聞くと、その方の人生観も変わったのではないかと思うこともあり、「介護美容」がそのきっかけになっているのはすごく素敵なことだと思っています。

また、普段笑顔をほとんど見せなくなった認知症を持つ入居者の方がメイクをしたことで、 表情がパッと明るくなり、その姿を写真に収めてご家族に送ったところ、 ほとんど施設に来ることのなかったご家族が施設に訪れ、食事介助まで行うようになったこともありました。

・インタビュー動画はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=up4kado4znI

高齢者に美容を提供するプロフェッショナルを育成する技術スクール「介護美容研究所」は2018年に原宿で1校目が開校以来、年々受講生が増加し、2025年3月末には累計の卒業生数が2,997名になります。卒業後は、ケアビューティストとして個人事業主や副業、また介護士や看護師として働く現場で導入するなど様々な働き方で、地域の高齢者に美容を提供します。

2025年の4月には約600名の方が入学予定です。

また、スクールへの問い合わせ数も増加しており、3年前に比べ2024年は48,915件で3倍になりました。入学者の受講動機から、「高齢者への美容の提供を仕事にしたい」、「働く介護現場に美容を取り入れたい」と思う方も増えていることがわかります。

『高品質』で安心・安全な、全く新しいカタチの訪問介護美容サービスです

・当社が代表団体として参画する「全国訪問理美容協議会」がバックアップ

当協議会では「訪問理美容サービス提供事業者に対するガイドライン」を発行し、2019年に経済産業省 令和元年度健康寿命延伸産業創出推進事業(ヘルスケアサービス品質評価構築支援事業)に採択されました。※上記に関する当社のプレスリリースはこちら

・介護美容の専門教育機関「介護美容研究所」を修了したプロフェッショナルが施設やご自宅の高齢者を訪問し美容サービスを提供します

高齢者向け美容サービスを提供できるプロフェッショナルの技術を習得できる社会人スクールです

・全国6拠点で展開(東京・横浜・名古屋・大阪心斎橋・大阪梅田・福岡)

・入学者の約半数は介護・美容業界未経験者

・2024年10月、イノゲート大阪に梅田校がオープン

・スクールHP:https://academybc.jp/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/carebeauty_mirapro/

株式会社ミライプロジェクト

https://www.mirapro.net/

広報担当:矢島

メールアドレス:yajima.r@mirapro.net

住所:東京都渋谷区神宮前1-15−15 タガミ神宮前ビル2F

関連記事

株式会社アイネット(東証プライム:コード番号9600、本社:神奈川県横浜市、代表取締役:佐伯 友道、以下「アイネット」)が運営する「介護タクシー配車サービス i-CareGO」が、神奈川県の「ME-BYO BRAND」に認定されたことをお知らせします。

1.「介護タクシー配車サービス i-CareGO」について

介護タクシーをアプリで配車するサービスです。利用者の状況や様態(ストレッチャーや電動車いす等利用、医療機器装着、自宅の階段・ベッド位置、家族同乗等)と介護タクシーサービスを速やかに適切にマッチングします。いくつもの介護タクシーに電話することなく、希望日時と利用者の情報を入力するだけで、迎車できるタクシーから応答があり、依頼したいタクシーを選ぶ形で予約が完了します。

病院・施設・介護事業所向けアプリのほか、個人・家族利用に特化したアプリがあります。

介護タクシーへのアクセスが容易になるとともに、簡便に予約できるため、移動困難な利用者のいままであきらめていた外出(冠婚葬祭、買い物等)を支援し、未病改善やQOL*の向上に寄与することを目指しています。

*)Quolity of Life

2.「ME-BYO BRAND」について

優れた未病産業関連の商品・サービスを、「ME-BYO BRAND」として神奈川県が認定することにより、県民の未病改善の取り組みを促進するとともに、未病産業の魅力を広め、産業化の牽引を図るものです。生活習慣、生活機能、メンタルヘルス・ストレス、認知機能の領域において、未病の見える化等の社会的課題の解決に向けて、県民の意識・行動変容につながると評価されたものが認定されます。

高齢化や高齢者単身世帯の増加は喫緊の社会課題であり、介護タクシー需要の増加は不可避と考えられます。アイネットは、本サービスを通じ高齢者や移動に支障がある方々を支援すべく取り組んでまいります。

<アイネットの概要>

会 社 名: 株式会社アイネット

所 在 地: 横浜市西区みなとみらい5-1-2 横浜シンフォステージ ウエストタワー13階

事 業: 情報処理サービス、システム開発サービス、システム機器販売

公式サイト: https://www.inet.co.jp/

関連記事

花王株式会社の歯と歯ぐきの健康を応援するオーラルケアブランド「ディープクリーン」は、2025年4月5日、「ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム」から「超コンパクト」サイズを新たに発売します。

昨今、生活者のオーラルケアへの関心は高まっており、歯科検診の受診率は20年前と比べて約2倍以上まで向上しています(2024年 花王調べ)。世代別のお口悩みとしては、シニア世代では「歯と歯の間にモノがはさまりやすいこと」が最も多く、50代以上において約60%がこの悩みを抱えています(2024年 花王調べ 女性 N=550)。また、この悩みへの対策のひとつである歯間ブラシに対しては、「プラスで使うことの面倒さ」を感じる人もいるようです。

これらのことに着目し、「ディープクリーン」は、2020年に「ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム」を発売。2つのこだわりのカーブ毛で、歯ぐき下がりによる“はさまりスポット”にも自然と入り、すき間や歯と歯ぐきの間に深く届く、歯ぐきケアハブラシとして提案しました。お客さまからは、「歯間ブラシをしたようにすっきりする」と、ご好評いただいています。

一方、最近のお客さまが使用しているハブラシのヘッドサイズに目を向けると、歯科医の指導の影響もあり、超コンパクトサイズの構成が伸びています。また、超コンパクトサイズを購入している方の内、約半数が50代以上であることもわかりました(2024年 インテージSCI)。50代以上の世代は、よりていねいにハミガキをしたいという意向が伺えます。

そこで、「ディープクリーン」は、「ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム」に、「超コンパクト」サイズを追加発売。磨きにくい奥歯や裏側の歯も細かく磨きやすい薄型です。3種のヘッドサイズを提供することによって、生活者がより自分の好みに合う種類を選べるようになりました。

「ディープクリーン」は、“いつまでも自分の歯で、一生おいしく、一生楽しく”の願いとともに、歯ぐきケアブランドとして口腔内の健康をサポートしてまいります。

■商品概要

【商品名/内容量/価格】

| 商品名 | 内容量 |

| ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム 超コンパクト ふつう NEW | 1本 |

| ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム 超コンパクト やわらかめ NEW | 1本 |

| ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム コンパクト ふつう | 1本 |

| ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム コンパクト やわらかめ | 1本 |

| ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム コンパクトワイド ふつう | 1本 |

| ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム コンパクトワイド やわらかめ | 1本 |

【商品特長】

ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム

2つのこだわりカーブ毛で、歯間ブラシした後みたいにすっきり!

歯ぐき下がりによる はさまりスポットにも!

- 超極細毛

- カーブ1:歯間ブラシ毛はさまりスポットにピタッと入り込みつまったモノを押し出す

- カーブ2:歯列フィット毛歯や歯ぐきをやさしく包み込み歯並びに沿って安定して磨ける

●ヘッドサイズ 超コンパクト/コンパクト/コンパクトワイド

●毛のかたさ ふつう/やわらかめ

●カラー ライトグリーン/ライトピンク

※「ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム スタンダード幅」と「ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム ワイド幅」は、2025年1月下旬より「ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム コンパクト」と「ディープクリーンハブラシ すき間プレミアム コンパクトワイド」へ順次切り替わります。

■発売日/地域

2025年4月5日/全国

◇「ディープクリーン」ブランドサイト:

https://www.kao.co.jp/deepclean/

関連記事

認知機能低下を未病の段階で改善する「ブレインウェルビーイング」を推進。

ブレインヘルスケア領域の医療AIスタートアップ、株式会社Splink(本社:東京都港区、代表取締役:青山 裕紀、以下「当社」)は、当社が開発・提供するセルフチェック型認知機能測定ツール「CQ test®」( https://www.brain-life-imaging.com/cqtest.html )がこのたび神奈川県「ME-BYO BRAND」に認定されたことをお知らせします。

神奈川県ホームページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/prs/r9885468.html

「ME-BYO BRAND」認定の意義

認知機能低下を未病の段階で改善する「ブレインウェルビーイング」を推進

神奈川県では、県民の未病改善の促進及び未病産業の市場拡大に向け、未病の見える化や未病の改善につながる優れた商品・サービスを「ME-BYO BRAND」として認定しています。特に、未病の観点での認知症へのアプローチとして、「認知症未病改善プロジェクト」を推進しています。具体的には、認知機能低下に伴う、身体機能低下、精神機能低下の悪循環を未病コンセプトに基づき改善するため、各種機能に関する早期の気付きと、維持・改善・補完などの介入を通じて、総合的に日常生活・社会生活でのQOLの維持・向上を目指す取り組みを実施しています。

今回の認定は、CQ test®が認知機能低下を未病の段階で測定し、早期介入を促す技術として高く評価されたことを示しています。少子高齢化や生活習慣の変化に伴い、認知機能の低下を未病の段階で改善し、県民の「ブレインウェルビーイング(脳の健康と幸福)」を推進することが重要な課題とされています。働き盛りの世代から高齢者に至るまで、ストレスや不規則な生活、健康習慣の不足などが脳と心の健康に影響を与えるリスクが増加している中、ブレインウェルビーイングは、生活の質や生産性の維持に欠かせない取り組みです。

「ME-BYO BRAND」認定による今後の展開

当社は、2024年より神奈川県と共同で「認知症未病改善プロジェクト」の実証事業を展開し、産学公連携を活用した新たなアプローチを推進しています*1。

すでにCQ test®を活用した実証も進めており、横浜市の若葉台団地での住民向けの検証を実施しました。この取り組みでは、多くの高齢者がスタッフの補助を受けることなく、自分自身で認知機能のセルフチェックを実施することができました。タブレットやスマートフォンを活用したデジタルによる認知機能チェックは、今後さらなる利活用につながると期待されます。

こうした結果に加え、「ME-BYO BRAND」認定による信頼性も活かしながら、今後も県民の皆さまにとって受け入れやすいプロダクトの実現に向けて、実証の取り組みを継続してまいります。

「ME-BYO BRAND」認定を契機に、当社は以下の3つの領域でさらなる成長と社会貢献を目指します。

- 「未病」改善に向けたブレインウェルビーイングの推進当社の予防、検診、診断、治療、予後までを一気通貫するブレインウェルビーイング・ソリューションの提供を通じて、「認知症未病改善」の取り組みを強化

- 実証事業の深化とデータ利活用の推進神奈川県との産学公連携による生活者起点の実証事業を拡大し、CQ test®で得られた蓄積データをもとに、未病・後病フェーズにおける対策を高度化

- 県民向け認知症啓発の強化認定ブランドとしての信頼性を生かし、県民や地域社会に向けた疾患啓発を加速。CQ test®を活用した普及啓発イベントや地域連携プロジェクトを通じて、認知症の早期対策を広げる

株式会社Splink 代表取締役 青山裕紀コメント

「このたび、CQ test®が神奈川県の『ME-BYO BRAND』に認定されたことを大変光栄に思います。本認定は、当社の技術が未病改善の観点から社会に貢献できることを証明するとともに、神奈川県の皆様の健康づくりに寄与すべく、より一層連携を深めていく大きな機会と捉えています。

神奈川県は、『未病』の概念を広く社会に根付かせる先進的な取り組みを進めており、私たちはこのビジョンに共感し、共に歩んでまいりました。今回の認定を受け、県民の皆様がより手軽に自身の認知機能をチェックし、適切なアクションを取れる環境の整備を推進していきます。

今後も神奈川県や関係者の皆様と連携を深め、認知症予防のための新たなアプローチを模索しながら、持続可能な健康社会の実現に向けて取り組んでまいります。」

セルフチェック型認知機能測定ツール「CQ test®」について

脳の状態を「認知機能」から知るセルフチェック型認知機能測定ツール

CQ test®(Cognition Quotient test)は、健常な方から受けていただけるセルフチェック型認知機能測定ツールです。脳の状態を健常なときから把握することができます。認知機能を総合的に分析することで、認知機能の面からも気づきを得ることが可能です。スマートフォンやタブレット端末などWeb接続で利用可能なテストは、10分程度でテストが完了し、結果表示までその端末内で完結できます。解析データの保存・蓄積により、経年変化を可視化することで、より深い気づきを個々人に提供します。

一般の方向けページ:https://www.brain-life-imaging.com/cqtest.html

<参考>当社の取り組む社会課題と神奈川県の「認知症未病改善」について

認知症と超高齢社会における課題

日本は世界的に見ても高齢化の進行が著しく、2040年には国内で約584万人が認知症を発症すると推計されています*2。認知症の増加に伴い、医療・介護費用の増大、家族や介護者の負担の増加が懸念される一方で、認知症の診断・治療を担う専門医の数は限られており、日本における認知症専門医は約2,000人*3とされ、1人の医師が3,000人以上の患者を診る計算*4になります。これにより、早期診断・介入の必要性が増す一方で、医療体制の逼迫が大きな課題となっています。

また、認知症に関連する社会的コストは年間約14.5兆円、1家族あたりの負担は年間約380万円にのぼると試算されており*5、認知症の予防・早期発見が重要な政策課題となっています。

神奈川県の「認知症未病改善」の取り組み*6

神奈川県は、認知症の発症リスクを低減し、県民の健康寿命を延ばすことを目的として、「未病」の概念に基づいた包括的な健康施策を推進しています。特に、生活習慣~フレイル~認知症という時間的連続性を重視し、認知症のリスクスクリーニングの普及と、個々の生活習慣に適した介入策の実施を支援しています。

この取り組みの一環として、神奈川県は産学公連携を活用し、最新の科学技術やデータ分析を活用した未病改善のアプローチを強化しています。これにより、県民一人ひとりが自身の健康状態を把握し、適切なタイミングで適切な対策を講じることができる環境づくりを目指しています。

当社は、今後も神奈川県と協力し、未病改善の取り組みを通じて、健康寿命の延伸と持続可能な医療体制の構築に貢献してまいります。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000060865.html

*2:「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」(令和5年度老人保健事業推進費等補助金 九州大学 二宮利治教授)より厚生労働省にて作成された資料

*3:「日本認知症学会」「日本精神科医学会」資格取得者合計 2021.2時点

*4: 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業)

*5:「わが国における認知症の経済的影響に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金(認知症対策総合研究事業))

*6:神奈川県「認知症未病改善プロジェクト」 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/mebyo-orange/index.html

株式会社Splinkについて

「すべての人につながりを、その日まで」をビジョンに、認知症をはじめとするブレインヘルスケア領域において、認知症の早期発見から診断支援まで一貫したソリューションをワンストップで提供しています。健常な方から認知機能を簡単に測定できるセルフチェック型認知機能測定ツール「CQ test®」、脳MRIをAIで解析し、脳の中でも記憶や学習にかかわりの深い「海馬」領域の体積を測定・可視化、受診者様目線のわかりやすいレポートを届けることで気づきを促す「脳ドック用AIプログラムBrain Life Imaging®」、脳MRIより脳の減少度を定量・数値化することで診断に役立つ情報を提供し、診断支援をおこなう「脳画像解析プログラム Braineer®」を主力製品として提供しています。

会社名 :株式会社Splink

本社所在地 :東京都港区赤坂1-14-14 WAW赤坂第35興和ビル4階

事業内容 :ブレインヘルスケア事業、医療機器プログラム事業

設立 :2017年1月

代表取締役 :青山 裕紀

URL :https://www.splinkns.com/

関連記事

ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」の商品評価サービス第一号に認定

サラヤ株式会社(本社:大阪/代表取締役社長:更家悠介)は、シニアケアの総合ブランド「サラヤスマイルズ」の消臭ケアシリーズ4製品が、株式会社エス・エム・エス(本社:東京都港区/代表取締役社長:後藤夏樹)が運営するケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」の商品評価サービスの第一号として「ケアマネジャー推奨意向99%」を獲得したことをお知らせいたします。

「ケアマネジャー推奨意向99%」獲得について

| 概要 | ケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」の商品評価サービスにおいて、「サラヤスマイルズ」の消臭ケア4製品が「ケアマネジャーの推奨意向99%」を獲得しました。 |

| 対象商品 | ・サラヤスマイルズ トイレの消臭液(400mL/2.7L) ・サラヤスマイルズ トイレの消臭液 無色(400mL/2.7L) ・サラヤスマイルズ おむつの消臭袋(15枚/60枚) ・サラヤスマイルズ ファブリック消臭ミスト(400mL) |

| 調査 詳細 | ・調査ケアマネジャー数:107名 ・調査期間:2024年11月29日(金)~2024年12月6日(金) ・ケアマネジャー推奨意向:99%(4製品の総合得点) |

※ケアマネジャーの印象であり、効能等の保証ではない。

調査方法/ケアマネジャー107名に対して、対象品(サラヤスマイルズ シリーズ消臭ケア4製品)を試した上での消臭効果に関する総合的なWEBアンケート

■シニアケアの総合ブランド「サラヤスマイルズ」について

サラヤ株式会社は1952年の創業より、感染対策の専門メーカーとして医療・福祉施設をはじめとしたプロの現場で衛生・感染対策の製品とサービスを提供してまいりました。長年培ったノウハウを活かした製品をご家庭でもお使いいただけるよう、シニアケアの総合ブランド「サラヤスマイルズ」は誕生しました。2025年3月現在では消臭ケア商品やスキンケア商品を展開。今後は口腔ケア、食事ケア、フレイルケアなど介護予防のための包括的なラインナップ拡充を予定しています。

https://family.saraya.com/products/smiles/

■「ケアマネドットコム」について

株式会社エス・エム・エスが運営するケアマネジャー向けコミュニティ。ケアマネジメントに役立つ最新ニュースや専門情報、悩み相談や意見交換ができる掲示板などのコンテンツを提供。ケアマネジャーを多方面からサポートしています。

https://i.care-mane.com/

サラヤ株式会社について

サラヤは「衛生」「環境」「健康」の3つのキーワードを事業の柱とし、より豊かで実りある地球社会の実現を目指しています。1952年の創業より、一般家庭からプロの現場まで、各種洗浄・消毒剤および食品などの製品とサービスを開発・提供しています。一般家庭用商品において手指消毒用アルコールをはじめとし、人と地球にやさしい「ヤシノミ洗剤」シリーズや赤ちゃんのための無添加せっけん「アラウ.ベビー」シリーズ、羅漢果うまれの植物由来甘味料「ラカントS」シリーズを展開しています。

関連記事

UHA 味覚糖株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役:山田泰正)は、舌の菌研究から生まれた独自成分DOMAC(ドゥーマック)を配合した、ノンシュガーキャンディの摂取によるヒトの口腔内環境の改善効果を検証しました。

【調査概要】

・調査期間 : 2024年10月25日 ~ 2024年12月20日

・調査機関 : UHA味覚糖株式会社

・実施機関 : 徳竹歯科医院(大阪府大阪狭山市)

・調査対象 : 徳竹歯科医院(大阪府大阪狭山市)に通う患者

・サンプル数: 40名

・調査方法 : 朝食後、夕食後、どちらかの時間帯にDOMAC配合ノンシュガーキャンディを1日1粒28日間食べて頂き、試験開始時(摂取前)、14日後、試験終了時にそれぞれ、歯科医師の視診による舌苔の付着程度(TCI)の評価と口腔内細菌数を細菌カウンタ(PHC社)にて測定した。

【背景・目的】

近年、健康寿命の延伸に対する関心が高まる中、口腔内の健康が全身の健康と密接に関連すると言われています。特に、口腔内の健康を維持するためのオーラルケアが、様々な疾患の予防に繋がることが知られており、その重要性が改めて認識されています。

様々な口腔内トラブルを引き起こす要因となる舌苔は、微生物や食べかすなどが舌の表面に付着してできるものです。その中で、カンジタ菌の菌糸形発育は舌苔をつくる主な原因の一つと考えられています。

カンジタ菌は、口腔内に常在する酵母の仲間(真菌)ですが、加齢などによる体内環境の変化に伴って菌糸を伸ばす菌糸形発育のスイッチが入ります。この菌糸の発育が進み舌の表面に網目状に絡みつくことで、汚れが溜まりやすくなり、舌苔を形成します。さらに、菌糸が舌組織に侵入して、口腔カンジダ症を引き起こす場合もあります。

2015年に帝京大学とUHA味覚糖との共同事業として開発された独自成分がDOMACです。研究の当初から、カンジダ菌の菌糸形発育抑制を抗菌活性の指標として評価を続け、立証されてきました。DOMACはライチ由来ポリフェノールやサケ白子由来ペプチドなど食品に含まれる成分とシナモンなどのアロマ成分から構成されています。

この度、より手軽なオーラルケアのために、1粒中に1日分の有効量のDOMACを含むノンシュガーキャンディを調製し、ボランティアによる口腔内環境の改善効果を前後比較で確認しました。

出典:帝京大学医真菌研究センター 槇村浩一、石島早苗 研究データ(口腔内に近い条件下で培養)

【結果】

試験の結果、日ごとにDOMAC配合ノンシュガーキャンディ摂取後の舌苔の付着程度を示すTCIが低下しました。(下グラフ左)そして、口腔内の総菌数も28日後の試験終了時には約半分に減少していました。(下グラフ右)

このことから、DOMAC配合ノンシュガーキャンディが口腔内のカンジタ菌の菌糸形発育を抑制することにより、舌苔および口腔内の総菌数を減少させ、口腔内環境を改善することが示唆されました。

DOMAC配合のノンシュガーキャンディを使用する前(左)と、28日間摂取した後(右)の舌苔の付着状態の写真。キャンディ摂取によって舌苔の付着状態が改善されている。

写真提供:徳竹歯科医院 徳竹宏保歯学博士

【今後の展開】

UHA 味覚糖は、今回の試験結果を踏まえ、独自成分DOMACの更なる有効性を評価し、予防歯科での口腔内環境を清潔に保つオーラルケアの啓発を行いながら、手軽にオーラルケアができる習慣作りを行っていく予定です。

今後も、UHA 味覚糖は、DOMACの研究開発を進め、口腔内の健康に貢献してまいります。

【試験監修】

徳竹歯科医院 徳竹宏保歯学博士(朝日大学歯学部 口腔感染医療学講座 社会口腔保健学分野研究室 非常勤講師)

オーラルケアにとって非常に大切な要素は、手軽で患者さんの負担にならずに毎日継続できることです。今回、DOMACを配合したノンシュガーキャンディは口腔環境の改善に役立つことが確認できました。同時に、試験を実施していて、このキャンディの継続のしやすさも確認することができました。キャンディという剤形から、食べている間の味が美味しいことが必然的に求められますが、今回の試験で多くの人が美味しいと高評価だったことも、今回の試験でデータが上手く取れた要因の一つと考えています。

関連記事

株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋)は、シニア世代を対象とした新しい情報サイト「マネーの達人シニア」をオープンいたしました。

URL:https://senior.manetatsu.com/

総務省の報告によると、2024年に65歳以上のシニアの人口は過去最多となり、総人口に占める割合は29.3%となりました。この割合は今後も上昇を続け、2040年には約35%にも達すると予測されています(※1)。先進国でも経験したことのないこの状況は「2025年問題」、「2040年問題」などと言われており、社会の仕組みに様々な変化や影響を与えることが、問題視されています。また、これに加え政府発表による老後2000万円問題も大きな注目を集め、退職後の老後の生活に不安や疑問を持つ人が増加しています。

「マネーの達人シニア」ではこのような時代背景を考慮し、主に55歳以上のビジネスパーソンを対象に、老後のお金や生活に対するリアルな悩み・不安にこたえる情報を発信していきます。

具体的には年金、資産運用/管理、健康、保険、介護、就職、住宅をシニア世代の関心カテゴリーとして分類しつつ、ニュース・コラムを発信。同サイトでしか読むことのできない会員向け記事やセミナーも展開していく予定です。「マネーの達人シニア」は同世代の悩みに寄り添いながら、気になる年金生活の実際や体験談、再就職の現場、成功体験など生の声にフォーカスしていきます。

URL:https://senior.manetatsu.com/

X公式アカウント:https://x.com/senior_maneta

(※1)出典:総務省「統計からみた我が国の高齢者」

https://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics142.pdf

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当:小板

https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=money

株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL:https://www.iid.co.jp/

関連記事

~認知症基本法に基づく社会課題の解決及び、在宅介護領域におけるICT活用促進に向けて、AIを活用した新しい訪問介護の取り組みを開始~

【概要】

このたび、セントケア・ホールディング株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:藤間 和敏)のグループ会社であるセントケアDX株式会社(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:谷口雅一、以下「セントケアDX」)は、認知症ケア補助AI(DeCaAI)を開発する一般社団法人 認知症高齢者研究所(以下「認知症高齢者研究所」)と協業し、在宅領域におけるDeCaAI(でか~愛)の実証実験を開始いたしました。

【DeCaAIについて】

DeCaAIはDementia Care-assist AI system(認知症ケア補助AIシステム)の略称です。

IoTセンサデータを人工知能(AI)で分析して、認知症の行動・心理症状(BPSD※1)を予測・予防することで、介護負担感の軽減などを目指しています。

①認知症の方本人のバイタル情報(脈拍や体動など)

②部屋の環境情報(温度・湿度・照度など)

③介護者が入力する介護記録情報を、通信環境を介してクラウドに集めます。

これらのデータをAIが分析することで、

1) 認知症の行動・心理症状(BPSD)を、30分前・60分前に予測し、

2) 適切なケア方法とともに現場の介護職に通知します。

これにより、BPSDの発生を未然に防ぎ、生じた場合も重度化を防ぐケアを提供できます。

<参照>

DeCaAI 人工知能AIを用いてBPSDを予測・予防する認知症ケア補助システム

https://www.kyomation.com/2022/12/30/decaai/

BPSD予測・予防により介護負担を軽減する認知症対応型AI・IoTサービスの開発と実装

https://www.dcnet.gr.jp/support/bpsd20-22/

※1:(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)BPSDとは、認知症の人に見られる行動と心理の症状(異常状態)を示す医学用語です。易怒・暴言・繰り返し行動・妄想・幻覚・うつ・不安などが該当します。

(引用)https://www.kyomation.com/2022/12/30/decaai/

【本実証実験について】

本実証実験においては、セントケアDXの訪問介護のご利用者を対象としております。

対象のご利用者宅へ環境センサーの設置、ご本人にスマートウォッチを装着し、スタッフはスマートフォンアプリを使用してDeCaAIの情報確認・入力を行います。

DeCaAIを通じたケア方法の提案やBPSDの予測に対応することにより、スタッフの経験や勘に頼るケアだけではなく、エビデンスに基づいたケアを在宅領域において実践することを目的としています。

また、本実証実験においては関係事業所、ご家族にも実証に参加いただくことで、DeCaAIを通じてリアルタイムに連携することが可能となり、在宅生活をしながら施設のような安心感を持って生活ができることを目指します。

【実証対象者(一例)】

年齢:80歳代

性別:男性

要介護度:要介護3(軽度認知症)

介護状況:独居、近隣へご家族様在住

介護サービス利用状況:訪問介護・デイサービス

【今後の展望】

本実証実験にて、在宅領域でAIを活用したエビデンスに基づくケア・関係者間のリアルタイム情報連携を通じて、ご利用者様が安心して在宅生活を継続することが可能かを検証いたします。

検証を通じて得られた知見を活かし、セントケアDXでは在宅デバイスを用いた地域包括ケアシステムの構築を推進し、高齢者が安心して在宅生活を継続できる社会を目指します。

【実証体制】

セントケアDX株式会社:DeCaAIを活用した訪問介護サービスの提供(URL:https://www.saint-care.com/dx/)

一般社団法人 認知症高齢者研究所:AIの開発・運用・保守(URL:https://www.kyomation.com/)

【会社概要】

会社名:セントケアDX株式会社

本社所在地:東京都中央区京橋2-8-7 読売八重洲ビル5F

代表:代表取締役社長 谷口雅一

設立: 2022年7月1日

事業内容: 訪問介護サービス、訪問看護サービス

HP:https://www.saint-care.com/dx/

【本件についてのお問い合わせ】

セントケアDX株式会社

TEL 03-6670-8922 FAX 03-3538-2947

問い合わせフォーム:https://www.saint-care.com/dx/index.php/contact/

関連記事

首都圏の60代・70代女性の美容意識調査 2025年版

「とことん真面目に、美容医療。」をスローガンに、高品質な美容医療を提供する聖心美容クリニック(医療法人社団美翔会 全国11院)は、4月8日の「シワの日」を前に、首都圏在住で一定の美容意識を持つ※60代・70代女性600名を対象にアンケートを実施しました。

※美容に月5,000円以上遣う方

主なトピックス

●他人の顔で最も“老い”を感じるポイントは、「シワ」…自分では気づいていない可能性

“老い”を感じるポイントを「自分の顔」「他人の顔」でそれぞれ質問したところ、

自分の顔は「たるみ」、他人の顔は「シワ」がそれぞれ最多であった。

➡会話中などにできる表情ジワに、自分では気づかないまま、相手に「老けた」印象を与えている?

●「シワ」が気になる人の50%が、美容医療でケアしてみたいと回答

・シワ以外の老化を気にされている方も含むと、約70%が美容医療のケアを試してみたいと回答

・ケア方法は、手軽な外用薬や注射を希望されている方が多い

●2021年※に続き、シニア女性が美容に最も求めるのは “健やかさ”

1位「健康的な」64.5% 2位「清潔感」63.5% 3位「年齢より若い」50.7%

※2021年3月実施の同テーマ調査はこちら

●若返ったらしたいのは「自撮り」。スマホに慣れたシニアが多い、現代らしい回答に

1位「自撮りする」「新しい服を買う」26.7%、3位「人に会いに行く」24.3%

●15年で4倍に。容姿も心も若々しく元気なシニア世代が増加中!

アンケートとは別に、聖心美容クリニックの売上を分析すると、60代以上の患者様数が年々増加して

いることが分かった。2010年を1とすると、2024年は約3倍に。

2025年は4倍に届く勢いでシニア患者様が増えている。

<表情ジワ>とは?

笑った時などに目尻や額にできるシワのことです。

無表情では目立たず、表情を変えることで目立つため

自分では気づきにくく、逆に、一緒にいる相手には気づかれやすい傾向にあります。

症状が進行すると、癖がついてシワが定着してしまい、無表情でも常にシワが目立ってしまうようになります。治療法にはボトックス注入などが挙げられます。

【調査概要】

調査対象:首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)在住で、美容に月5,000円以上かける60~79歳の女性

サンプル: 600人

調査方法: インターネットリサーチ / 調査期間: 2025年3月7日~3月9日

※データ使用ご希望の際は、事前に聖心美容クリニックPR事務局までご連絡ください(連絡先は本リリース最下部掲載)

※各項目データ詳細は本ページ下部にてご覧いただけます

他人の顔に最も“老い”を感じるポイントは、「シワ」…自分では気づいていない可能性

老いを感じるポイントを「自分の顔」「他人の顔」でそれぞれ質問したところ

自分の顔は「たるみ」、他人の顔は「シワ」がそれぞれ最多であった。

➡会話中などにできる表情ジワに、自分では気づかないまま、相手に「老けた」印象を与えている?

自分の顔に「老い」を感じる方の約70%が美容医療を試してみたいと回答

Q1で何らかの老化を自覚されている方に、美容医療でのケアを試してみたいかを質問。

約70%が、美容医療を試してみたいと回答した。

「シワ」が気になる方の約50%が、美容医療でケアしてみたいと回答

具体的なケア方法は、外用薬40.6%・注射19.8%に対して手術は僅か3.6%。

手軽な方法で顔のシワ改善を希望される方が多い傾向。

2021年に続き、シニア女性が美容に最も求めるのは“健やかさ”

「清潔感」も多く、1位と僅差であった。

※2021年3月実施の同テーマ調査はこちら

若返ったらしたいのは「自撮り」。スマホに慣れたシニアが多い、現代らしい回答に

「新しい洋服・着物を買う」も同着で1位。若返った外見を楽しむ姿勢が伝わる

15年で4倍に。容姿も心も若々しく元気なシニア世代が増加中!

アンケートとは別に、聖心美容クリニックの売上を分析すると、60代以上の患者様数が年々増加していることが分かった。2010年を1とすると、2024年は約3倍に。

2025年は4倍に届く勢いでシニア患者様が増えている。

聖心美容クリニックについて

「とことん真面目に、美容医療。」をスローガンに、美容外科業界の透明性を高めると共に、美容再生医療を全国に先駆けて導入するなど、日本を代表する美容医療業界のリーディングクリニックとして、患者さまに寄り添った提案・施術を施しています。

おかげさまで、2023年に開院30周年を迎えました。

・所在地 :札幌、六本木、銀座、渋谷(S-Labo)、大宮、横浜、熱海、名古屋、大阪、広島、福岡

・創業 :1993年10月

・公式HP:https://www.biyougeka.com

在籍ドクターの90%以上が専門医資格を保有

当院では、日本形成外科学会、日本皮膚科学会、日本美容外科学会(JSAS)、日本外科学会の専門医・指導医の資格を有した医師が在籍しております。

また当院では、日本美容外科学会理事長を務める鎌倉達郎医師を中心に、美容医療業界全体の技術向上のため、院内外、国内国外を問わず様々な勉強会や技術研修会を実施しております。

ビデオ会議・電話・メールでの取材も可能です。

聖心美容クリニックおよびS-Laboクリニックでは、医師への取材を積極的にお受けしています。

実際に施術を受けていただくことも可能です。

リサーチ段階でのヒアリングやロケハンも、お気軽にご相談ください。

本リリースのPDF版:d43191-67-af204bb3ea2450bcc63a8e9ec6832c02.pdf

関連記事

〜ミドルシニア世代のライフスタイルに関する意識調査〜

文化人などのマネージメント及びプロモーション業務をおこなう芸能プロダクション、株式会社ジャスティスジャパンエンターテイメント(本社:東京都港区、代表取締役:瀬川 丈)は、全国の40代〜70代の男女400名を対象に「老後の働き方とライフスタイルに関する意識調査を実施しました。

本調査では、収入を得るための就業は大切であるものの、健康維持や趣味を楽しむなどミドルシニア世代の老後のポジティブなライフスタイルについての実態が明らかになりました。

超高齢化社会への突入、65歳までの雇用確保の義務化、老後2,000万円問題と不安要素がある中で、老後は自分らしく健康的で充実した生活を望んでいることがわかりました。調査結果を通じて、ミドルシニア世代の働き方、移住意識、お金に関する考え方についてご紹介します。

さらに、ミドルシニア世代のライフプランニング診断を1,000件以上おこなってきたファイナンシャルプランナーによる、老後を充実させる生き方を解説します。

調査サマリー

●老後のライフスタイルは“仕事”とともに

●好きなことを仕事にすることで浪費減少

●老後の移住に対する消極的な意識

●経済的な準備を重視

調査背景

ミドルシニア世代の老後のライフスタイルや働き方に対する意識の変化がどのように進んでいるのかを明らかにするため、本調査を実施しました。

【調査概要】

調査名:「老後の働き方とライフスタイルに関する意識調査」

調査対象:40歳以上79歳以下の男女会社員(パートアルバイト含む)、400名

【母数:各世代男性200名、女性200名】

調査期間:2025年3月3日(月)

調査方法:インターネットによる調査

調査エリア:全国

◾️老後のライフスタイルは“仕事”とともに

老後も働く理由のトップは「健康維持・生活のリズムを整えたい」(33%)、次いで「収入を得るため」(30%)で、老後も元気に働き続けたい傾向があることが明らかになりました。一方で、新しい挑戦には消極的な傾向が見られました。

◾️好きなことを仕事にすることで浪費減少

「好きなことを仕事にすることで無駄遣いが減るか」の質問に対し、過半数が「ややそう思う」(42%)、「とてもそう思う」(13%)と回答し、好きなことを仕事にすることで浪費の減少を実感していることがわかりました。

◾️老後の移住に対する消極的な意識

老後の移住意識について、64%が「いいえ」と答え、「はい」(14%)や「分からない」(21%)を大幅に上回り、シニア世代は移住に対して消極的な意識を持っていることが浮き彫りになりました。

◾️経済的な準備を重視

約8割が老後に2,000万円は「ある程度必要」(54%)または「絶対に必要」(28%)と感じており、経済的な準備を重視していることがわかりました。

調査のまとめ

今回の調査では、老後も働く理由として「健康維持・生活のリズムを整えたい」(33%)、「収入を得るため」(30%)といった、老後も元気に働き続けたい傾向があることが明らかになりました。

また、「好きなことを仕事にすることで無駄遣いが減るか」の質問に対し、過半数が「ややそう思う」(42%)、「とてもそう思う」(13%)と回答し、好きなことを仕事にすることで浪費の減少を実感していることがわかりました。

一方で、老後も働く理由では「新しいことに挑戦したい」(5%)や、老後移住したいかの質問では「いいえ」(64%)と、ともに環境の変化には消極的であることがわかりました。

そして、約8割が老後に2,000万円は「ある程度必要」(54%)または「絶対に必要」(28%)と感じており、経済的な準備を意識していることがわかりました。

ライフプランナーがおすすめする老後の暮らし方

◾️ミドルシニア世代の老後は移住が最適!

●住む場所を変える

老後の暮らしをより豊かにするために、住む場所を見直してみませんか? 物価の安い地方都市や、医療や交通が充実したエリアへの移住は、安心で快適な生活につながります。温暖な気候の地域なら、健康的に過ごしやすく、四季を楽しむ暮らしも魅力的です。

●付き合う人を変える

環境が変われば、人間関係も変わります。新しい土地では、新たなコミュニティに参加し、同じ趣味や価値観を持つ仲間と出会えるチャンスがあります。気の合う人と過ごすことで、充実した毎日を送り、孤独を感じることなく楽しく過ごせます。

●生活習慣を変える

移住を機に、これまでの生活習慣を見直してみましょう。健康を意識した食生活や、自然の中でのウォーキング、趣味の時間を増やすことで、心身ともに充実した毎日を過ごせます。環境が変われば、気分も変わり、新しいことにチャレンジする意欲も湧いてくるでしょう。

株式会社Challenger代表コメント

『株式会社Challenger』代表取締役 鳥海 翔

老後のライフプランを専門とする保険代理店『株式会社Challenger』代表取締役。ファイナンシャルプランナーとして、利用者への説明をより実践的なものにするため、不動産投資をはじめとするさまざまな投資を行う現役の投資家。これまで、ミドルシニア世代のライフプランを1,000件以上診断。すべての人にお金に悩むことのない人生を送ってもらいたいという思いで、YouTubeチャンネルではわかりやすくマネーリテラシーを発信している。

近年、シニア世代のライフスタイルや働き方が大きく変化しており、老後に関する不安も増しています。超高齢化社会への突入、65歳までの雇用確保の義務化、老後2,000万円問題と不安はつきません。しかし、今回の調査結果では、ミドルシニア世代が「働く」ということを考えるにあたって、その目的を「収入のため」だけではなく、健康のため、社会とのつながりを持っておきたいから、といった前向きな理由もあることがわかりました。

ミドルシニア世代は、いわゆる「就職氷河期」やバブル崩壊後の経済的な厳しさを経験した世代にあたるため、安定思考になる傾向があると言われています。一方で、荒波のように変わる社会を現役世代として生き抜いてきた世代になるので、ビジネス能力も高くエネルギーに満ち溢れているとも言われています。

「2025年問題」として、超高齢化社会が問題視されていますが、私たちの期待を超える活躍をしてくれる可能性がある世代です。

老後2,000万円問題においては、住む場所や働き方によって必要な資金が大きく変わるため、老後に必要となる資金を一律に語ることは適切ではありませんが、いずれにしても老後には多くの資金が必要である、と言われています。

ただ、その考え方の前提には古くからの常識、固定観念に縛られた考え方や生活習慣に基づくものがあるのかもしれない、と私は考えています。

これまで築き上げてきた生活を突如変えることは簡単ではありませんが、「住む場所」「付き合う人」「生活習慣」を変えることで、必ずしもたくさんのお金を使わなくても、固定観念に縛られない自分らしい生き方ができる可能性があります。地方移住や、好きなことを仕事にするなど、もっと広い視点をもって生活をしていくことで、同じ資産状況でもより人生が豊かになります。

今後のミドルシニア世代は、固定観念にとらわれず柔軟にライフスタイルを見直すことで、資産状況以上に豊かで充実した老後を送る可能性が広がっていきます。また、社会的なつながりや働く意欲を持ち続けることが、心身ともに健康で幸せなシニアライフを送る鍵となるでしょう。

公式YouTubeチャンネル 登録者数23.7万人突破!(2025年3月現在)

※総再生回数4,528万回再生

https://youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg?si=s8HtEVigFAbh0SGN

『株式会社Challenger』HP:https://chall.jp/

プロフィールページ:https://jje.co.jp/Sho_Toriumi

会社概要

株式会社ジャスティスジャパンエンターテイメントは、俳優、タレント、モデル、歌手、声優、文化人など、多彩な才能を擁する芸能プロダクションです。マネジメント業務をはじめ、キャスティング、舞台制作、イベント企画・運営など、エンターテイメント業界における幅広い事業を展開。才能の発掘・育成を通じて、業界のさらなる発展と新たな価値の創造に挑戦し続けています。

株式会社ジャスティスジャパンエンターテイメント HP:https://jje.co.jp/

関連記事

介護マーケティング研究所 by 介護ポストセブン(小学館運営)は、『介護ポストセブン』の会員組織『介護のなかま』登録者を対象とした「市販の介護食品」について利用実態調査を実施しました。その結果を報告します。

●調査概要

介護やケアが必要な家族がいる家庭にとって、「食事」の準備はその家族の健康に直接関わることでありながら、配慮が必要だったり手間がかかったりして、負担を感じる場合もあるでしょう。日々時間に追われるなか、市販の介護食品はどのように活用されているのでしょうか。今回の調査では、主に「現在、介護やケアが必要な家族がいて、かつ、その家族に対し、市販の介護食品を使用している人」に、その利用頻度や使用状況、購入場所や利用理由、また介護食品に希望することなどについて調査を実施。また、未だ市販の介護食品の利用経験のない人に対しても、介護食品への意識調査を行いました。

■アンケート概要

調査主体:介護マーケティング研究所 by 介護ポストセブン

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査対象:『介護ポストセブン』会員組織『介護のなかま』登録者

調査期間:2024年12月27日~2025年1月17日

有効回答者数:4,443名【うち分析対象は「現在、介護やケアが必要な家族がいて、かつ、その家族に対し、市販の介護食品を使用している」664名。一部、4,443名を分析対象としている質問もある】

◆市販の介護食品の利用頻度

1:毎日利用している人が約4割、週に1~3回利用している人も4割

「介護やケアが必要なご家族に対し、市販の介護食品を利用する頻度を教えてください」という質問に対する回答は、「基本的に毎食」が14.16%、「1日に1回程度」が27.11%で、約4割の人が毎日1食以上は市販の介護食品を利用しているという結果になりました。(図1)。

続いて「週に2〜3回程度」31.33%、「週に1回程度」10.99%となりました。「毎日」利用する人と、「週に1~3回程度」利用する人に、おおよそ半々(4割ずつ)で分かれています。

◆どのような状況で介護食品は使用されているのか

1:調理に手間をかけられないときに使用する人が多数

「どのような状況で市販の介護食品を使用していますか?」という質問では、「調理の時間がないとき」61.75%、「調理が大変なとき」53.46%と、調理に関連した回答が多くなりました(図2)。続いて「メニューの品数を増やしたいとき」や「おやつなどで栄養の補助として使用したいとき」という回答が続きます。「調理」の手間の軽減だけではない、別のニーズとして介護食品を利用していることがわかる結果となりました。

◆使用する「理由」と「使用する際の心境」

1:使用理由は、「調理の負担軽減」と「食べる人に配慮した安全性と栄養面」

「市販の介護食品を使っている理由を教えてください」という質問では、「調理の効率(手間や時間)の改善のため」が56.63%と最多でした。これは、前問の使用状況でも「調理の時間がない/調理が大変」が上位であったことから想像できる結果です。

他に、「嚥下や噛みやすさに考慮されているから」(53.01%)、「栄養バランスや減塩など栄養面に魅力を感じるから」(43.98%)という回答が続き、多くの人が食べる人の状態や体調へ配慮して商品選択を行っていることがわかります。(図3-左)。

2:使用する際の心境は、「便利」と「安心」がキーワード

「市販の介護食品を使う際の心境を教えてください」という質問では、「便利で助かる」が67.17%、「調理する手間が軽減できてよい」が62.20%となりました(図3-右)。続いて「栄養面で安心」38.70%、「噛みやすさ、飲み込みやすさが配慮されていて安心」38.40%となり、介護食品は、便利さのみならず、介護する人が抱える食事の不安の払拭に役立っていることが窺えます。

また、嚥下のしやすさなど介護食品の区別表示「ユニバーサルデザインフード」や「スマイルケア食」の認知度についての調査も実施。現在、市販の介護食品を使用している人たちでも、約4割が「知らない」という結果になりました。

◆本調査結果を通じて

今回は「市販の介護食品」について調査しました。利用頻度は、毎日1食以上の人が全体の4割いました。また、使用状況からは、簡単に準備と片付けができ、栄養バランスに配慮され安全に食べられる食品が求められていることが見えてきました。

「食べること」は生きることに直結しています。市販の介護食品が担う役割が単なる「食事」ではなく、介護する人・介護対象者にとって、生活に余裕や彩りをもたらすものとして期待されています。多様化する生活形態や嗜好の中で、介護食品の選択肢をより増やすことはマーケット拡大のヒントになると考えます。

本調査では、他にも介護食品の「購入場所」や「その場所で購入する理由」、「介護食品を使う際の不満」「より使ってみたい介護食品」などの設問への答えや自由記述から、市販の介護食品の利用実態を浮き彫りにしています。

※掲載しているデータは調査の一部です。掲載していないデータや自由記述設問に寄せられたコメント詳細については、以下までお問い合わせください。お問い合わせの際は、企業・部署名をご明記ください。

◆お問い合わせ先

介護マーケティング研究所

https://kaigo-postseven.com/contact

担当:小学館 広告局

介護マーケティング調査研究所by介護ポストセブンは、現在まさに介護中の方、介護に関心の高い方のリアルなデータをもとに、ユーザー動向分析・マーケティング・認知度向上・商品開発に役立てられるサービスを目指しています。

介護マーケティング調査研究所 https://kaigo-postseven.com/marketing-research

介護ポストセブン 公式サイト https://kaigo-postseven.com/

介護ポストセブン 介護施設・サービス検索 https://kaigo-postseven.com/kaigo-search/

介護ポストセブン X公式アカウント https://twitter.com/kaigo_postseven

介護ポストセブン Instagram公式アカウント https://www.instagram.com/kaigo_postseven/

関連記事

シニア男性が注意する病気は、「高血圧(55.7%)」が1位、突然死に繋がる腹部大動脈瘤(AAA)への注意は3.3% 親子での物理的距離、心理的距離は健康意識にどう影響する?

日本ゴア合同会社(以下、日本ゴア)は、腹部大動脈瘤(AAA)の啓発を目的に、65歳以上の男性(以下、シニア男性)と30-40代男女(以下、子世代)を対象に「普段の生活に関するアンケート」を実施しました。多死社会と呼ばれる現代において、ますます重要視される健康寿命の延伸と、サイレントキラーと呼ばれる腹部大動脈瘤(AAA)の早期発見の重要性を啓発することを目的としています。

◆「理想」と「現実」の過度なギャップ

•シニア男性の75.7%が「健康で活動的な生活」を理想としながらも、「実現できている」と感じる人はわずか36.9%

•「健康管理を怠りたくない」と考えるシニア男性は52.7%以上。実際は、1年に1回健康診断を受けている人が74.0%いる一方で、腹部エコーを受診している割合は18.7%と低迷

◆子世代のシニア男性への深い不安

•父親の「突然の体調悪化」を心配する子世代は53.1%、特に定期的に連絡を取っている子ほど不安が高い

•父親の生活状況で気になることは、 「運動不足(31.4%)」 「偏った食事(23.0%)」 「社会との接点減少(21.0%)」、「突然死」を心配する声も27.9%

◆見えない健康リスクへの危機感の欠如

•高血圧を気にするシニア男性は55.7%と半数以上であったが、高血圧がリスク因子となる「腹部大動脈瘤(AAA)」に注意している人は2.3%と低い結果に。

•健康診断結果を「毎回家族と共有している」シニア男性は全体の38.7%、家族間の健康コミュニケーション不足が明らかに

◆人生観に対する「理想」と「現実」のギャップが浮き彫りに!

シニア男性の理想は「健康で活動的な生活を送れること」、

一方で子世代は「経済的に余裕があること」。

Q1.あなたの「理想の人生」と「現在の生活」について、それぞれ当てはまるものをお選びください。 (複数回答可)

どの項目においても、理想(濃い色)に比べて現実(薄い色)の値が低く、理想とする生活の実現に至っていない傾向が見られます。 特に「経済的余裕」や「健康で活動的な生活」など、重視度の高い項目ほど理想と現実のギャップが大きい傾向があります。

具体的には、シニア男性(左グラフ)は「健康で活動的な生活を送れる」ことを最も重視しており(75.7%)、次いで「経済的に余裕がある」(63.3%)を理想としています。 子世代(右グラフ)は「経済的に余裕がある」ことを最も重視しており(75.5%)、次いで「健康で活動的な生活を送れる」(67.3%)を理想としています。

どちらの世代も「家族と頻繁に会う機会がある」「趣味に没頭できる時間がある」ことを重視しており、生活の質に関する要素が重要視されています。

◆世代によって異なる幸福感の違い。一方で共通点も?

Q2.生活の中で「幸せを感じる瞬間」をすべて教えてください。 (複数回答可)

シニア男性にとって「健康で活動的に過ごす」ことは圧倒的に幸福感につながる要素(1位、72.7%)である一方で、子世代で同項目は2位(54.0%)となっており、自己実現(趣味)と健康のバランスを重視していることが分かりました。家族と過ごす価値については、ほぼ同じ割合で重要視していることが伺える結果となりました。

この結果は、年齢や人生のステージによって「幸せを感じる瞬間」の優先順位が変化することを示しており、特にシニア世代では健康の重要性が著しく高まると言えます。

◆人生観の理想で「健康」と家族との関係値を重要視していたシニア男性(65歳以上の男性)。

一方で、「健康管理を怠りたくない」のに専門検査は受けていない矛盾

Q3.あなたが「後悔したくない」と思うことを教えてください。(複数回答可)

Q4.ご自身の健康管理について、当てはまるものはありますか。当てはまるものを全てお選びください。 (複数回答可)

上記の結果から、「健康管理を怠ることを後悔したくない」と考える人が半数以上いる一方で、特別な検査を受けている人は限定的であることが分かります。 1年に1回健康診断を受けている人は74.0%いる一方で、腹部大動脈瘤の発見に有効な「腹部エコー検査」を受けている人はわずか18.7%にとどまっており、意識と行動の乖離が見られます。

◆運動・食・睡眠環境は?シニア男性の健康習慣を一斉調査!

Q5.ご自身の生活習慣を5段階で評価してください。

運動、食生活、睡眠に対して、「非常に良い」と回答した人は2割以下という結果でした。自身の生活習慣について高く評価している人(非常に良い、まあまあ良いという回答した人)は、運動・食生活では約半数、睡眠については3割以下となっており、不眠大国と呼ばれる日本の現状が伺える結果となりました。

◆子世代と父親との健康コミュニケーション課題が明らかに。父親との関わり方は?

Q6.父親との関わり方で心がけていることはありますか。当てはまるものを全てお選びください。(いくつでも)

Q7.父親の生活状況について気になることを教えてください。(いくつでも)

Q8.父親の健康について不安に感じることはありますか。当てはまるものを全てお選びください。(いくつでも)

子世代の多くが「突然死」や「突然の体調悪化」を含む父親の健康に強い不安を持っていることが分かりました。特に父親との心の距離が近い人ほど、この不安が顕著に現れています。また、父親の生活習慣では「社会との接点の減少」「偏った食事」「運動不足」が上位を占め、これらが子世代の不安を高めている可能性があります。

「父親の性格について、当てはまるものをお選びください。(複数選択可)」という別の質問に対して、第1位「自分の考えを曲げない(57.1%)」、第2位「心配をかけたくないタイプ(35.0%)」、第3位「自身の健康に無関心(17.7%)」という結果が出ました。

この結果をさらに詳しく分析したところ、自分の父親の性格を「心配をかけたくないタイプ」だと思っている子世代ほど、普段の父親との関わり方について「定期的な連絡」「健康状態の確認」を心がけていることが判明しました。(次頁参照)

◆物理的な距離、心的な距離は父親への不安ごとにどう関係する?

「定期的な連絡」をしている人(48人)は、「突然死」を心配する割合が52.1%と非常に高く、「突然の体調悪化」も75.0%と最も高い値を示しています。 「健康状態の確認」をしている人(51人)も、「突然の体調悪化」の心配が72.5%と高い傾向です。総じて、父親と積極的に関わっている人ほど父親の健康への不安が高く、特に「突然の体調悪化」と「突然死」への懸念が顕著に表れていることが表から読み取れます。

一方、父親との物理的な距離では、同居している人(56人)では、「突然死」の心配が28.6%、「突然の体調悪化」が48.2%という結果が出ました。最も遠い距離(車や公共交通機関で2時間以上)に住んでいる人(53人)は、「突然の体調悪化」の心配が56.6%と最も割合が高くなっています。

物理的な距離が離れているほど「突然の体調悪化」や「突然死」への不安傾向が高く、緊急時の対応に時間を要し、難しくなる等課題が生じる可能性があります。

◆高血圧は気にするが、高血圧がリスク因子となる病気は知らない実態

Q9.現在、気にしている病気をすべてお選びください。(複数回答可)

上記の結果から、高血圧を気にしている人が55.7%と半数を超える一方で、高血圧の合併症である腹部大動脈瘤(AAA)を気にしている人はわずか2.3%にとどまることが分かりました。

腹部大動脈瘤になりやすい要因に関する説明※を読んでも、不安を感じる人(非常に不安を感じた、やや不安を感じたと回答した人)はシニア世代、子世代ともに4割程度に留まり、病気への危機感の薄さが浮き彫りになりました。

これらから、腹部大動脈瘤についてのヘルスリテラシーの低さと、啓発活動を行う必要性が見える結果となりました。

◆お互いの健康状況を把握していない家族は多数?

家族間で健康診断結果を共有しているのかどうかについての質問では、「毎回共有している」と回答した人はシニア男性で38.7%、子世代で16.7%という結果が出ました。シニア男性と子世代ともに、健康情報の開示についてはそこまで必要性を感じていない人が多いと伺えます。

※『大動脈瘤は、初期症状がほとんどなく、破裂した際の死亡率は約70%と言われており、命に関わる病気です。病気のリスクとして、「65歳以上の男性」、「高血圧」、「喫煙歴」、「家族歴※」のいずれかがある方がなりやすいことが分かっています。』※第一度近親者(両親・兄弟姉妹)が腹部大動脈瘤と診断されたことがある

今回の調査結果から、シニア男性と子世代の間で「健康」への認識に大きなギャップがあることが明らかになりました。シニア男性の75.7%が「健康で活動的な生活」を理想と掲げながらも、腹部大動脈瘤などの命に関わる疾患へ注意している人は少なく、特別な検査を受けている人は限定的です。一方で子世代の半数以上が父親の「突然死」や「突然の体調悪化」を心配し、日々不安を抱えています。

腹部大動脈瘤(AAA)は「自覚症状のないまま進行する病気=サイレントキラー」と呼ばれ、この病気への無自覚という課題は、多死社会における健康寿命の延伸という社会的課題にも直結しています。突然死などの悲劇を防ぎ、充実した人生を長く続けるためには、日常の健康習慣だけでなく、専門的な検査による早期発見が不可欠です。

当社では、この調査結果を踏まえ、「未病の段階」からの予防医療の重要性を広く啓発する活動を強化し、病気の恐ろしさを伝えるとともに、家族全体で健康を見守る文化の醸成に貢献したいと考えています。

年齢を重ねても充実した生活を送るためには、家族と健康に関するコミュニケーションを取ることも大切です。私たちは、医療専門家や関連団体とも連携しながら、健康寿命の延伸という社会課題の解決に向け、シニア男性とその家族が安心して健やかに暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいります。

専門医コメント

突然死を招くことも 65歳以上の方は一度は腹部エコー検査を

腹部大動脈瘤は、サイレントキラー。ほとんど自覚症状がありません。破裂する前に発見できれば、かなり安全に治療できて、突然死を防ぐことができます。

腹部大動脈瘤の発見には、痛みや被曝の心配がない腹部エコー検査が推奨されています。腹部大動脈瘤になりやすい人のキーワードは、「65歳以上」、「高血圧」、「喫煙」、「家族に腹部大動脈瘤と診断された方がいる」です。

心当たりのある方は、一度は腹部エコー検査を受けてください。

国立循環器病研究センター副院長(心臓血管外科) 松田 均 先生

全国の30〜40代男女300人、65歳以上の男性300人を対象に「普段の生活に関するアンケート」を実施しました。

調査方法:Webアンケート

調査期間:2025年1月31日~2025年2月3日

調査パネル:楽天インサイト

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、必ず【ゴア調べ】とご明記ください。

当社は、大切な家族を突然失う悲しみや病気を突如発症する苦しさなどをできる限り失くし、関連施設と一体になって啓発活動を行なっています。腹部大動脈瘤(AAA)の早期発見と予防に向けた啓発活動を通じて、健康な社会の実現を、より多くの方々が健康で安心した生活を送ることができることを願っています。

日本ゴア 会社概要

企業名:日本ゴア合同会社

コーポレートサイト:https://www.gore.co.jp/

腹部大動脈瘤(AAA)疾患啓発サイト:https://fukubuecho.goremedical.com

GORE-TEXでよく知られる独自のポリマー加工技術を特質として、自動車、半導体、電子機器、アパレル、医療機器などの分野にソリューションを提供しています。

関連記事

山間地に高齢者福祉を届ける 多目的モビリティ×介護美容の可能性

豊田市は、トヨタ自動車株式会社とともにモビリティサービス専用バッテリーEV「e-Palette(イーパレット)」をマルチタスク車両※として活用した実証実験を実施しました。この取り組みでは、e-Paletteの車内で介護予防サービス「ずっと元気!プロジェクト」を提供し、足助地区にお住まいの高齢者の方に向け2025年2月6日から3月10日までの間に計5日間行いました。

※マルチタスクとは、車内のレイアウトを柔軟に変更して、1台を様々な使い方で活用することです。

「ずっと元気!プロジェクト」の介護予防サービスの一つに、高齢者に美容を提供し心身のケアを行う「介護美容」が採用されました。サービスを提供するのは、株式会社ミライプロジェクト(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山際 聡)が運営する介護美容研究所(名古屋校)を卒業したケアビューティストです。

本実証実験は「e-Palette の多目的利用の有効性検証」と「山間地域の高齢者の福祉サービスに対するニーズ確認」を目的として実施されました。

足助地区を中心とした市内の高齢者の男女を対象に、停車したe-Palette車内でフットケア・ハンドケア・爪ケア(ネイル)のいずれかを会話しながら提供しました。美容を提供したケアビューティストは介護職としても働いており、「介護美容 笑夢」として豊田市を中心とした訪問型介護美容サービスを運営しています。

2月6日、ハンドトリートメントを受けた利用者の方は、始終ケアビューティストとの会話を楽しまれていました。「e-Paletteの車内を活用することでとても暖かくて良かった。美容もいいけどヘアーカットもやってもらえたらいいね!」と話され、特に山間地では介護美容サービスと触れ合う機会がないため、貴重な体験として喜ばれていました。

■豊田市役所 企画政策部 未来都市推進課 水谷様、山本様、植田様より

マルチタスク車両の多様性を証明するために、マルチタスク車両を活用した社会課題の解決を図る実証を検討していました。検討の中で、山間地域、特に足助地域が高齢者数、高齢化率、介護予防に寄与される社会参加機会となる集いの場、飲食店、販売所が少ないことがオープンデータ等から浮き彫りとなり、山間地域においては、市街地と比較して、高齢者の社会参加機会、サービス享受の機会が少ないという課題が判明しました。

この課題解決のため、市街地でサービスを展開している、ずっと元気!プロジェクトのプログラムをマルチタスク車両の活用によって山間地域の高齢者へ社会参加を提供する実証を行うことを決定しました。

・なぜ介護予防サービスの中で、「介護美容」を採用されたのか?

男女ともに参加できること、足助地域では実施されておらず市街地でのみサービス展開されていたこと、場所の制約が少ないこと、そして美容技術を通して心身全体へアプローチを行う介護美容がマルチタスク車両と相乗効果があると考えたからです。

■トヨタ自動車 CVカンパニー CJP企画部 戸神様より

「e-Palette」は車内で多様なコトサービスも提供できるマルチタスク車両です。

今回の実証実験では、「介護美容」サービスは計23名の方に提供しました。ケアビューティストによる美容の提供中、利用者の方との会話が盛り上がり、施術後は皆様が喜ばれて帰っていかれたのが印象的でした。その様子から、e-Paletteと対面型サービスは相性が良いのではないかと思い、介護美容などの介護予防サービスとの組み合わせに可能性を感じました。

「街の景色を変え、人々の暮らしを支えるモビリティサービスを実現する」というコンセプトのモビリティサービス専用バッテリーEVです。低床かつ大開口で開放感ある車室空間と車高調整機能・スロープを備えることで、多くの人の移動を支えると共に、モノやサービスを運ぶなど様々なモビリティサービスへの活用を目指しています。

介護を必要とする高齢者に、美容を中心としたケアサービスを提供し心身のケアを行うことです。

美容を通じ、ADL・QOLを向上し、健康寿命の延伸に寄与できることを目指します。

近年、美容を導入する高齢者施設は増えてきており、2024年に「介護美容」サービスを受けた利用者数は3年前と比べ約8倍に増加し、23,010名となっています。

高齢者向け美容サービスを提供できるプロフェッショナルの技術を習得できる社会人スクールです

・全国6拠点で展開(東京・横浜・名古屋・大阪心斎橋・大阪梅田・福岡)

・名古屋校は2023年4月に栄ガスビルにオープンし、1年で受講生は約1.3倍に増加。

・入学者の約半数は介護・美容業界未経験者です。

・スクールHP:https://academybc.jp/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/carebeauty_mirapro/

介護美容研究所(株式会社ミライプロジェクト)

https://www.mirapro.net/

広報担当:矢島

メールアドレス:yajima.r@mirapro.net

住所:東京都渋谷区神宮前1-15−15 タガミ神宮前ビル2F

関連記事

ワタミ株式会社(本社:東京都大田区、代表取締役会長 兼 社長CEO:渡邉 美樹、以下「ワタミ」)が運営する食事宅配サービス「ワタミの宅食」は、ジャパンベストレスキューシステム株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長 若月 光博、以下「JBR」)と協業し、離れて暮らす高齢のご家族と連絡がとれなくなった際の在宅確認や、鍵の紛失・水まわりのトラブルなどに迅速に対応する「ワタミの宅食 あんしんサービス」を提供いたします。「ワタミの宅食」は、2022年より、「まごころスタッフ」がご自宅を訪問し、ご家族の様子を確認する「みまもりサービス」を提供してきました。しかし昨今、高齢者を狙った暮らしのレスキューサービスに関する悪徳商法や振り込め詐欺の被害が増加していること、また孤独死に不安を感じる高齢者の方が増えていることを受け、今回高齢者の方やご家族様の不安を解消すべく、「あんしんサービス」としてブラッシュアップし、高齢者のあんしんな生活をサポートしてまいります。

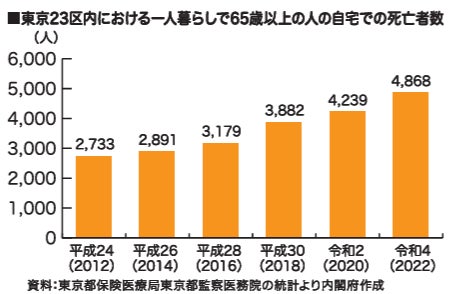

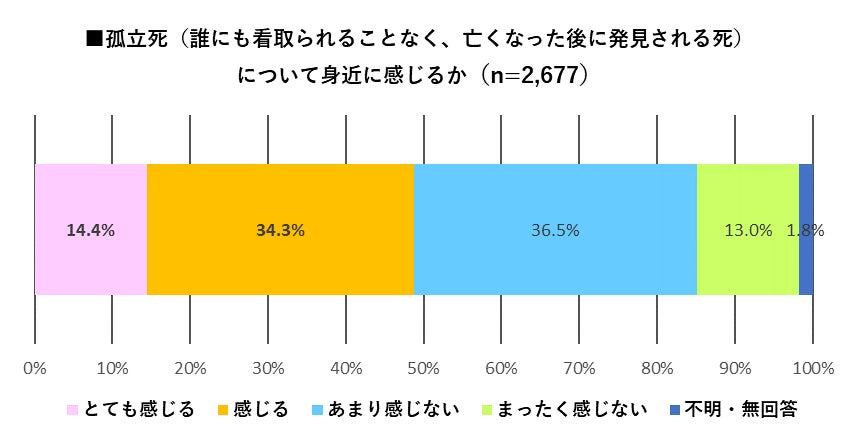

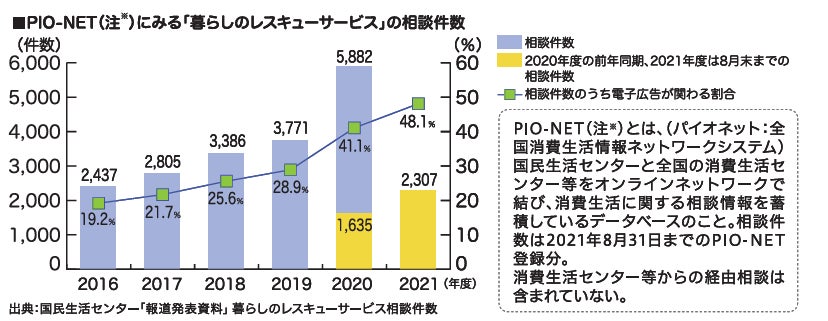

■「ワタミの宅食 あんしんサービス」展開の背景

65歳以上の一人暮らしの方は、年々増加傾向にあります。さらに、東京23区内における一人暮らしで65歳以上の方の自宅での死亡者数も増加傾向にあります*1。65歳以上の方の孤独死に対する意識調査では、孤独死を身近な問題と感じる高齢者の単身世帯は48.7%と、約半数の方が孤独死を意識されている状況です*2。また、トイレの修理・水漏れ・鍵の修理などの日常生活でのトラブルに事業者が対処する「暮らしのレスキューサービス」において、事業者から高額な作業料の請求を受けたという消費者トラブルも増加しており*3、高齢者の方の不安を解決し、あんしんな生活を守ることが急務となっております。

「ワタミの宅食」は、高齢者の方を中心に、毎日約22万食のお弁当をご自宅までお届けしております。その事業特性を活かし、高齢者の方があんしんして暮らせる社会に貢献すべく、「あんしんサービス」を提供することといたしました。

■「ワタミの宅食 あんしんサービス」の特徴

「ワタミの宅食 あんしんサービス」では、孤独死や悪徳商法など、高齢者の方やご家族様が抱える生活の不安を解消できるよう、下記のサービスを提供いたします。

① 在宅確認サービス

離れて暮らすご家族と連絡が取れず心配な時、無料通話ダイヤルへご連絡いただければ、JBRのパートナー作業員がご自宅まで駆けつけ、ご在宅の状況を確認いたします。夜間や休日でも対応いたします。

② 週1のみまもりサービス

毎週、決まった曜日に、担当の「まごころスタッフ」がご自宅を訪問し、日常会話を交えながら、お客様の状況を確認し、ご家族様へご報告いたします。毎週同じ「まごころスタッフ」が訪問しますので、機械では分からない顔色や声色など些細な変化に気づくこともできます。

③ 生活トラブル解決サービス

鍵の紛失や水まわりのトラブルなどトラブルが起こった際に、JBRのパートナー作業員が駆けつけ、解決いたします。24時間365日、いつでも受付いたします。

《サービス概要》

お客さまの状況に合わせて、必要なサービスを選択いただけるよう、さまざまなプランをご用意しております。

「ワタミの宅食 あんしんサービス」受付窓口まで

0120-321-510 (受付時間 午前9時~午後6時)

公式ホームページはこちら https://www.watami-takushoku.co.jp/category/mimamori

■「ワタミの宅食」について

「ワタミの宅食」は、日替わりのお食事と“まごころ”をお届けすることで“社会を支えるインフラ” となることを目指し、事業を展開しています。お弁当・お惣菜は、お客さまと同じ地域に住む“まごころスタッフ”がお届けしています。毎日約23万食のお弁当・お惣菜をお届けしており、 病者・高齢者食宅配市場「売上シェア14年連続 No.1」※(2010年~2023年)を達成しています。2020年3月には、業界として初めて、自社弁当容器を回収し、新たな容器としてリサイクルする取り組みを全国に展開するなど、SDGsの目標達成にも貢献しています。

※「病者・高齢者食宅配市場」で売上シェアNo.1(2010~2023年)出典 「外食産業マーケティング便覧2011~2024」(株式会社富士経済調べ)

■ワタミグループは創業40周年

ワタミグループは2024年5月に創業40周年を迎えました。これまで多くの皆さまに支えられ、40周年を迎えることができました。これまでの感謝を込めて「40周年ありがとうYEAR」と題して、国内外の外食事業や宅食事業などで、年間を通じて様々な特典や限定イベントなどのキャンペーンを展開してまいります。

■ワタミ株式会社

【住 所】東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】1986年5月

【事業内容】国内外食事業、海外事業、宅食事業、 農業、環境事業、人材サービス事業 【ホームページ】http://www.watami.co.jp