【特別企画】シンポジウム『“住まい”から始まる共生社会~認知症バリアフリーな地域づくり~』8月21日(木) 参加無料・オンライン(マンションみらい価値研究所主催)

大和ハウスグループの大和ライフネクスト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:齋藤 栄司) の分譲マンション総合研究所「マンションみらい価値研究所」は、複数の専門家とともにマンションのみらいを考える特別企画として、シンポジウム『“住まい”から始まる共生社会 ~認知症バリアフリーな地域づくり~』を2025年8月21日(木)に配信いたします。

【お申し込みはこちら】 https://www.miraikachiken.com/seminar/250717_0821seminar01

※本イベントは「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員*(入会・年会費無料)限定です。後日、会員限定でアーカイブ動画の配信を予定しております。

背景

マンションが直面する課題として、「建物の老朽化」に伴う維持管理の困難化や「住民の高齢化」に伴う諸々の変化(認知症や孤立死への対処など)があり、これらはマンションにおける “二つの老い”と表現されます。少子高齢化が進む日本では、このような社会課題を共に支え合う「共生社会」を実現することによって乗り越えていくことが模索されています。

こうした状況を受け、マンションみらい価値研究所は特別企画としてシンポジウム『“住まい”から始まる共生社会~認知症バリアフリーな地域づくり~』を開催いたします。東京都健康長寿医療センター研究所、厚生労働省、株式会社日本総合研究所の専門家が一堂に会し、共生社会を実現するための具体的な取り組みについて、多角的に議論します。

開催概要

テーマ : 『“住まい”から始まる共生社会 ~認知症バリアフリーな地域づくり~』

日時 : 2025年8月21日(木) 16:00~18:00

会場 : オンライン開催(ZOOMウェビナー)

参加 : 無料・「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員*限定

【プログラム】

16:00~16:15 特別講演1(厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課)

16:15~16:30 特別講演2(株式会社日本総合研究所(日本認知症官民協議会 事務局))

16:30~17:30 基調講演「共生、孤立、老年期の妄想」(東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム 研究部長 井藤 佳恵先生)

17:30~17:50 パネルディスカッション

【プロフィール】

登壇 : 井藤 佳恵先生(東京都健康長寿医療センター研究所 福祉と生活ケア研究チーム 研究部長)

東京大学文学部仏文科卒業後、民間企業に勤務。その後、東北大学医学部を卒業し、東北大学病院精神科に入局。助教、精神科病棟医長を務めた後、東京都健康長寿医療センター研究所にて研究員として活動。都立松沢病院精神科医長を経て、現在、東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長とともに、同センター認知症支援推進センター センター長、認知症疾患医療センター 副センター長を務める。

研究分野:重い精神疾患を抱えた人や、地域におけるいわゆる高齢者困難事例の意思決定の課題

司会 : 久保 依子(マンションみらい価値研究所 所長)

マンション管理士、防災士。不動産会社での新築マンション販売、仲介業を経て、大和ライフネクストへ転籍。マンションフロント担当、賃貸管理担当などを経験したのち、新築管理設計や事業統括部門の責任者を歴任。一般社団法人マンション管理業協会業務法制委員会委員を務める。著書『マンションの未来は住む人で決まる』が第15回不動産協会賞を受賞。

*「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員について

入会・年会費無料の会員組織。登録後、「マンションみらい価値研究所」が主催する各種セミナーへの参加申し込みが可能となります。当社以外のマンション管理業に従事していらっしゃる方もご参加いただけます。

「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員 (入会・年会費無料)登録はこちら

https://www.miraikachiken.com/mail-magazine

「マンションみらい価値研究所」とは

マンション管理会社では初となる総合研究所として2019年に設立。居住者の高齢化に伴う役員のなり手不足や、建物の高経年化・人件費高騰に伴う工事価格の上昇などを背景とした修繕積立金不足など、日本の「社会インフラ」となったマンションに存在するさまざまな問題を分析し、新たなマンションの価値創造に貢献するための調査報告を発信しています。

「マンションみらい価値研究所」ウェブサイト: https://www.miraikachiken.com/

【収録会場】情報発信プラットフォーム「赤坂プラスタ」

2022年4月に大和ライフネクスト株式会社の本社をリノベーションしオープンした「赤坂プラスタ」は、有観客で配信が可能な大型スタジオと、ラジオブース型のスタジオを備えた情報発信プラットフォームです。当施設は人・街・暮らしというテーマを触媒に、行政・学術界などの専門家、若手研究者・NPOなど、さまざまなステークホルダーによる交流・対話を誘致し、そこから得られる多彩な知見を、オンライン・リアルの両方を通じて世の中に発信する拠点となることを目指します。

会社概要

大和ライフネクスト株式会社

代表者:代表取締役社長 齋藤 栄司

資本金:1億3,010万円

設立:1983年3月8日

所在地:東京都港区赤坂5-1-33

事業内容:分譲マンション、賃貸マンション、ビル・商業施設、ホテルなどの建物管理サービス、寮社宅のサブリース、オフィス移転サポートやコールセンター業務などの法人向けサービス

コーポレートサイトURL: https://www.daiwalifenext.co.jp/

関連記事

介護マーケティング研究所by介護ポストセブン(小学館運営)は、『介護ポストセブン』会員織『介護のなかま』登録者を対象に、「軽失実態と性別ごとの意識調査」を実施しました。その結果を報告します。

●調査概要

軽失禁(軽い尿もれ)は、加齢、骨盤底筋のゆるみ、特定の疾患などその原因はさまざまですが、悩みを抱えながら日常生活を送っている人も多いのではないでしょうか? 今回は、「軽失禁(軽い尿もれ)」についての実態と対策調査を実施、性別ごとに詳しく分析しました。

軽失禁の有無や対策に、男女における差はあるのか、また、対策に必要な商品の「購入者」は誰なのか、軽失禁対策商品や周囲の環境に求めることは何なのか、リアルな声をお伝えします。

■アンケート概要

調査主体:介護マーケティング研究所by介護ポストセブン

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査対象:『介護ポストセブン』会員組織『介護のなかま』登録者

調査期間:2025年4月18日(金)~5月6日(火)

有効回答者数:3292名

【調査サマリー】

・女性では2人に1人、男性では3人に1人が軽失禁の経験あり

・対策をしている(していた)割合では、男女で大きな差がある

・「シミが目立たない服を選ぶ」男性と、「パッド・シートで対策する」女性

・対策品の購入者は「自分」が最も多いが、男性は「配偶者・パートナー」の割合も高い

・たとえ人から見られなくても「スタイリッシュなデザイン」を求める

・社会で、軽失禁対策が当たり前になってほしいのは、男女共通の意見

※調査詳細一部抜粋

調査詳細

◆「軽失禁経験の有無は?」

女性では2人に1人、男性では3人に1人が経験あり

「ご自身の軽失禁(軽い尿もれ)経験について教えてください」と質問したところ、「ある」と回答した割合が女性では51.23%、男性では31.18%となりました(図1)。男性より女性の方が多いことから、妊娠や出産経験の有無が多少なりとも影響していると推測されます。

図1 軽失禁経験

◆「軽失禁対策の有無は?」

対策をしている(していた)割合では、男女で大きな差がある

「軽失禁に対策をしていますか(していましたか)」という質問では、「対策をしている(していた)」と回答した女性は72.31%に対し、男性は33.2%という結果になりました。女性に比べると、対策している男性が圧倒的に少ないようです(図2)。

図2 軽失禁対策

◆「対策方法は?」

「シミが目立たない服を選ぶ」男性と、「パッド・シートで対策する」女性

「軽失禁対策の方法を教えてください」と聞いたところ、男性では「軽失禁のシミが目立たない服を選ぶ」が47.76%と最多(女性はわずか8.30%)でした。女性では「尿もれケア用のパッド・シートを使う」人が61.85%で最多で、次いで「生理用ナプキン、おりものシートなどを使う」人が53.23%と何らかの製品を使用して対策していることがわかります。

女性は、生理用品の利用経験から、パッドやシートの使用に抵抗が少ないことが大きな理由のひとつと考えられます。一方で、尿もれ専用商品があるにもかかわらず、生理用ナプキンやおりものシートで代用している人が多い結果からは、メーカーによる専用商品の機能性やよさなどの商品訴求が充分ではないこともうかがえます。加えて、尿もれ対策品を購入する抵抗感は、男女共に根強くありそうです。特に男性は、5割近い人が「シミの目立たぬ服を選ぶ」という回答で、いわば対策には消極的な姿勢がうかがえる結果でしたが、「尿もれケア用のパッド・シートを使う」人が42.95%いることからは、専用商品には、一定の需要があり、積極的に対策している人は多数いることもわかりました(図3)。

図3 軽失禁対策方法

◆「誰が軽失禁対策品を購入しているのか?」

「自分」と回答した人が最も多いが、男性は「配偶者・パートナー」の割合も高い

「軽失禁対策品を使用している方は、どなたが購入していますか?最も多い人を教えてください」という質問では、男女ともに「自分」と回答した人が最多となりました(男性75.00%、女性93.87%)が、男性は、女性に比べると「配偶者・パートナー」と回答した割合が高く、購入を他の人に委ねる場合があることも判明しました(図4)。

図4 軽失禁対策品の購入者

◆「軽失禁対策品に求めることは?」

たとえ人から見られなくても「スタイリッシュなデザイン」

「軽失禁対策商品について、どんなことを求めますか」という質問では、男女ともに「スタイリッシュなデザイン」という回答が最多となりました。あまり人目に触れない商品であるにも関わらず、デザイン性を望むところは非常に興味深い結果です。紙おむつ同様、メーカーは、商品開発において機能性に加え、ユニークなデザインで差別化するという方法がヒントになり、また市場拡大の一助となるのではないでしょうか。他にも「売り場の明示」や「サイズ展開」は男女問わず多く求められています。(図5)。

図5 軽失禁対策品に求めること

◆「軽失禁対策で周囲の環境に求めることは?」

社会で軽失禁対策が「当たり前」になってほしいのは男女共通

「軽失禁対策について、周囲の環境にどんなことを求めますか」と聞いたところ、男女ともに「社会通念の構築(軽失禁対策が当たり前と感じるような)」が最も多い回答でした。ほかに、「環境整備(サニタリーボックスの設置など)」や「知る機会の増加(使い方など)」といった声も男女ともに上位にあがり、「軽失禁対策をすることは特別なことではない」と誰もが感じられる社会が求められています。

一般的にサニタリーボックスは女子トイレには常設されていますが、昨今、男性がパッド・シートを捨てる場所対策として、男子トイレでのサニタリーボックスの設置も徐々に増えてきました。しかし、未だ設置されていない場合が多いのが現状です。この調査で、女性からも「環境整備(サニタリーボックスの設置など)」の声が多くあがったのは、性別にかかわらず社会全体の問題として捉えられているからではないでしょうか。(図6)。

図6 軽失禁対策で周囲の環境に求めること

◆本調査結果を通じて

今回、軽失禁について、性別ごとの実態調査と分析を実施しました。「経験の有無」、「対策の有無」どちらとも男性よりも女性の方が多いという結果となりました。

「対策方法」については、男女における違いが浮き彫りになり、男性は「シミの目立たない服を選ぶ」人が最多で、対策に消極的な姿勢がうかがえる結果でしたが、女性は、「尿もれケア用のパッド・シートを使う」という積極的な対策をしている回答がもっとも多かったです。女性は、生理用品の利用経験があるため、パッドを使うことに抵抗が少ないことが、一因と考えられますが、一方で生理用品を軽失禁対策に利用している割合が高いことも判明しました。また、半数弱の男性が「パッドやシートを使う」対策をしていることから、専用商品は、使用経験のある人には、需要があり、より機能性のよさを伝えることで、もっと利用される可能性が高いことが示唆されました。

対策品に対しては男女ともに「スタイリッシュなデザイン」の商品が求められ、機能性のみならず、見た目も重視されています。

男女共通で、「軽失禁対策が当たり前」と感じられる社会になってほしい」という回答が、多かったことから、今後、ますますの社会通念の変化や、環境整備が求められていることがわかる結果とりました。加齢、病気などさまざまな原因で起こる軽失禁。誰にとっても起こりうることとして、社会全体が受け止めるようになれば、より気軽に専用の対策商品を活用し、QOLをあげることができます。適切な軽失禁対策を早くから講じることで、介護などで紙パンツやテープ式おむつが必要になったときに、スムーズに移行することも可能になるのではないでしょうか。

※掲載しているデータは調査の一部です。掲載していないデータや自由記述設問に寄せられたコメント詳細については、以下までお問い合わせください。お問い合わせの際は、企業・部署名をご明記ください。

介護マーケティング研究所

https://kaigo-postseven.com/contact

担当:小学館 広告局

【出典の記載についてのお願い】

調査結果を利用する際は出典を記載してください。出典の記載例は以下の通りです。

出典:【「軽失実態と性別ごとの意識調査」を実施】(介護マーケティング研究所 by 介護ポストセブン)https://kaigo-postseven.com/195117

『介護マーケティング調査研究所』 by介護ポストセブンは、現在まさに介護中の方、介護に関心の高い方のリアルなデータをもとに、ユーザー動向分析・マーケティング・認知度向上・商品開発に役立てられるサービスを目指しています。

介護マーケティング調査研究所 https://kaigo-postseven.com/marketing-research

介護ポストセブン 公式サイト https://kaigo-postseven.com/

介護ポストセブン 介護施設・サービス検索 https://kaigo-postseven.com/kaigo-search/

介護ポストセブン X公式アカウント https://twitter.com/kaigo_postseven

関連記事

生活雑貨メーカーの株式会社レップ(所在地:東京都品川区東五反田、代表取締役:宇津木 琢)が手がけるショッピングカートブランド、”cocoro コ・コロ”より、この度、初めてリバティ・ファブリックスを採用した2輪カート、および、4輪カートを2025年7月下旬より順次発売開始いたしました。

「どんな時にも素敵でありたいと願うあなたに」をコンセプトにした今回のラインアップは、毎日のお出かけやお買い物に便利な2輪カート、旅行や仕事でも持ち歩きたい4輪カートとなります。

ファッションやインテリアが大好きな方々へ、従来のcocoro コ・コロの実用的機能に加え、バッグ全面にリバティ・ファブリックスを惜しみなく使用し、ファスナーの引手やパイピング、金具など細部までこだわり抜いた、上質、且つ、デザイン性を兼ね備えた商品をお届けいたします。

■cocoro コ・コロについて

「荷物を手軽にコロコロ運ぶことで、買い物の不便・不満を解消したい」という想いから誕生した、ショッピングカートのブランドです。これまで、折りたたみ式・椅子付き・前押しタイプなど生活のあらゆるシーンで様々なニーズに応える商品を展開してきました。

この度、“ショッピングカートの便利さをもっと広く知ってもらい、cocoroの魅力をより多くの人々に伝えていきたい” という想いからリバティ・ファブリックスカートの発売を企画いたしました。

■リバティ・ファブリックスについて

1875年創業の英国ロンドンの老舗ブランド「リバティ」が展開する、オリジナルプリント生地。繊細な小花柄から大胆な大花柄、アール・ヌーヴォー調のデザインなど、まるで一つひとつが芸術作品のように美しく描かれています。伝統と革新が融合したタイムレスな魅力を放ち、今なお多くのクリエイターやブランドにインスピレーションを与え続け、世界中で広く愛されています。

■柄について

リバティ・ファブリックスの中で、特に人気があり伝統と革新そして卓越したデザインが詰まった定番柄のエターナルコレクションより、持ち歩くだけで優雅で華やかな彩りを演出してくれる以下2柄を採用しております。

Emily エミリー

1940年に初めてプリントされた柄で、ガーデニング愛好家の庭をイメージして様々な花をミックスしたフラワーデザイン。歴史あるリバティ・アーカイブに対するトリビュートとして、受け継いだ秘蔵のデザインを新たにアレンジし2006年春夏コレクションで登場。

Swim Dunclare スイム・ダンクレア

2009年シティポプリン用にリバティ社のデザインスタジオで作成された「ダンクレア」を元に、2012年春夏にスウィムコレクションで「スイム・ダンクレア」としてリドローされた一柄を縮小し、使いやすくしたデザイン。向日葵、ゼニアオイ、アンゼリカ、ヒナギク、シャクヤク、紫陽花等が力強く描かれている。

ココロ・リバティ・ファブリックス 2輪カート(ネイビー/ブラック)

| 販売価格 | ¥15,800(税抜) |

|---|---|

| サイズ | [バッグ]W320×D185×H400mm[カート高さ]H850mm[サコッシュ]W120×H190mm |

| 素 材 | [フレーム]スチール[バッグ]バッグ表地:柄部分:リバティ・ファブリックス タナローン綿100%(日本製)※EVA加工無地部分:ポリウレタンバッグ裏地:ポリエステルバッグ芯材: アルミ蒸着フィルム |

| 仕 様 | [本体重量]2.0kg / [本体容量]約23L / [耐荷重量]20.0 kg[その他]保冷保温機能/折りたたみ可能フレーム/サコッシュ付き(取り外し可)大型静音タイヤ/小物用フック/スーパーのカートに掛けられる背面フック/両サイドポケット/背面ポケット/ |

ココロ・リバティ・ファブリックス 4輪カート(ネイビー/ブラック)

| 販売価格 | ¥19,800(税抜) |

|---|---|

| サイズ | [バッグ]W310×D190×H380mm[カート高さ]H530、810、880、960mm※4段階調節[ポーチ]W200×H120mm |

| 素 材 | [フレーム]アルミニウム、合成樹脂[バッグ]バッグ表地:柄部分:リバティ・ファブリックス タナローン綿100%(日本製)※EVA加工無地部分:ポリウレタンバッグ裏地:ポリエステルバッグ芯材: アルミ蒸着フィルム |

| 仕 様 | [本体重量]1.9kg / [本体容量]約18L / [耐荷重量]10.0 kg[その他]保冷保温機能/折りたたみフレーム/トートバッグ単体での使用可/ポーチ付き(取り外し可)/インナーポケット/背面ポケット/両サイドポケット |

【社名】株式会社レップ

【所在地】 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-21-15 メタリオンOSビル3F

【事業内容】生活関連雑貨の企画、生産、輸出入、販売

【HP】https://rep.co.jp/

【商品ページ】https://rep.co.jp/pages/cocoro-liberty-fabrics

【Instagram】https://www.instagram.com/rep.co.ltd/

関連記事

お仏壇のはせがわが「お盆に関するアンケート2025年」を実施。現代のライフスタイルに併せて変化しつつある“お盆行事の新潮流”が明らかに!

仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の受託販売、終活支援を手がける株式会社はせがわ(本社:福岡・東京、代表取締役社長:新貝 三四郎)は、自社のアプリ会員約27万人に対して「お盆行事に関するアンケート」を実施いたしました。

分析の結果、これまでのお盆のかたちが変わりつつある兆しが見えています。家族や地域のつながりを大切にしながらも、ライフスタイルに合った“新しいお盆文化”を、本記事でいち早くご紹介します。

■お盆に関するアンケート結果

お盆飾りをする人の割合は60代でピークの71%に

世代が上がるにつれてお盆飾りをする人の割合が着実に高まり、最も盛んな60代でピークに達したあと、70代以上ではやや落ち着く傾向がうかがえます。

お盆飾りとして用意するもの1位は「盆提灯」、2位「生花」、3位「盆花」

アンケート結果を見ると、まずは盆提灯や生花・盆花のような華やかなアイテムが圧倒的に支持され、牛馬飾りや御料具膳・ほおずきなどの伝統的な飾りも根強い人気を保っています。

一方で、ミソハギや水の子、十三仏の掛軸といった、お店で売られていなかったり、取り扱いが少ないものは選ばれていないようです。

手軽に空間を彩るアイテムを優先し、伝統的要素は簡略化する現代的なスタイルが読み取れます。

お盆飾りを行なう動機1位は「故人やご先祖様への想い」、2位は「家族の中での習慣」

お盆飾りを続ける主な動機は「故人やご先祖様への想い」や「家族の中での習慣」であり、特に50~60代の選択率が高くなりました。お盆行事が習慣として根付いていることがうかがえます。

一方で、社会的体裁としての必要感はどの年代でも低く、他者からの目線よりも、自身の想いが優先されることが明らかになりました。

お盆飾りをしなくなった理由1位は「同居家族の変化」、2位は「供養に一区切りがついたこと」

最も多い理由である「同居する人の構成の変化」には、身内のご逝去による環境の変化が含まれます。

70代以上では、お盆飾りをやめる主な要因として「供養に一区切りがついたこと」と「体力的な負担の大きさ」が際立ちました。

このように、高齢期ならではの儀礼的な節目と身体的な負荷が、お盆飾りをやめる判断に大きな影響を与えていることがうかがえます。

お盆飾りの他に行なうこと1位は「お墓参り」、2位は「迎え火・送り火」、3位は「ご住職による読経」

「お墓参り」が圧倒的に多く、先祖への敬意を示す基盤的な行為であることがうかがえます。次に「迎え火・送り火」、「ご住職による読経」が続き、儀礼行為も重視されていることが見て取れます。

一方で、「新盆宅へのお供え物届け」「お盆お参り客への返礼品贈呈」といった相互訪問やおもてなしの習慣は、その機会が減っています。

これからのお盆行事について「自由な形式」を求める声が半数に

全体的には「自由な形式にした方がよい」という声が多く、全世代の約半数(53.6%)が選択しています。また、その支持率は年代が下がるほど顕著になっています。視点を変えれば、年代が高まるほど「習慣に則って続けていく」姿勢が強まっています。

全世代で「無理して行う必要はない」とする意見は一貫して少数派でした。

【総括】

今後のお盆行事では、故人やご先祖への敬意を保ちつつ、現代の価値観や生活スタイルに合わせて、かたちや道具がより柔軟に変化していく傾向に進みそうです。例えば、大ぶりな飾りは控えめになり、代わりに手軽な「ミニ飾りセット」や「オンライン供養サービス」が増えていくかもしれません。

こうした変化を通じて、伝統と現代的な利便性がほどよく両立した、新しいお盆文化が徐々に根付いていくことが予想されます。

調査方法 はせがわ会員に対するアプリアンケート

対象属性 30代以下147名、40代344名、50代1,605名、60代1,714名、70代以上543名

サンプル数 4,353名

アンケート実施期間 2025年7月18日~2025年7月27日

■お盆提灯や供養に関する情報提供サービス

はせがわではお客さまの供養に関わる様々なお悩みをサポートしています。

お盆提灯特設サイト

本サイトでは、多彩な商品ラインアップとともに、初めてお盆を迎える方にも安心の基礎知識・コラムを掲載し、お盆の準備をわかりやすく、便利にサポートいたします。

【はせがわ公式アプリ】ピースフルクラブ・会員制度

お仏事のトピックスの配信や、ご供養に関するお悩みに対して供養のプロが返答する「おしえて!お仏事相談室」など、供養のちょっとした疑問やお悩みを解決できる情報をお届けしています。さらにお得な会員特典もございます。

■ 株式会社はせがわについて

“「心の平和と生きる力」を自らと人々が実現することを使命とする”という企業理念のもと、仏壇・仏具、墓石の販売などの供養事業から終活支援まで、幅広い事業を展開。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、「穏やかでやすらぎのあるくらし」を支える取り組みを行なっています。

[創業] 1929年9月

[会社設立] 1966年12月

[上場証券取引所] 東京証券取引所スタンダード市場

[事業内容] 仏壇仏具事業、墓石事業、屋内墓苑事業、飲食・食品・雑貨事業、ピースフルライフサポート事業他

[資本金] 4,037百万円(2025年3月31日)

[売上高] 個別:20,410百万円(2025年3月期)/連結:21,228百万円(2025年3月期)

[店舗数] 136店舗(2025年5月現在)※飲食事業「田ノ実」含む

[従業員数] 1,197名(2025年3月期)

[代表者] 代表取締役社長 新貝三四郎

[コーポレートサイト] https://corp.hasegawa.jp/

[カスタマーサイト] https://www.hasegawa.jp/

関連記事

パナソニック株式会社(以下、パナソニック)は、歯間フィットブラシとW音波振動(※1)のかけあわせで、歯間の歯垢除去力200%(※2)(パナソニック比/パナソニック基準による歯間部人工プラーク除去率)を実現する歯周ケア発想の「ドルツプレミアム」W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88を2025年9月上旬(*)に発売します。

日本の高齢化と「健康寿命の延伸」が社会的課題となる中、厚生労働省の「スマート・ライフ・プロジェクト」(**)をはじめ、オーラルケアの重要性が高まっています。歯科医院でのプロフェッショナルケアと日々のセルフケアの両立が鍵であり、電動ハブラシの購入時重視点に「歯間がよく磨けること」があがります(※3)。オーラルケアの意識向上により、歯間ケアの実施率も増加しています。(※4)

このような歯間ケアのニーズの高まりを背景に、本製品は歯間フィットブラシとW音波振動(※1)の掛け合わせで、歯間の歯垢除去力200%(※2)(パナソニック比/パナソニック基準による歯間部人工プラーク除去率)を実現しました。まず、ドルツ独自の2方向の高速振動を実現するW音波振動が進化しました。歯と歯ぐきの境目に沿ってヨコ方向に動くリニア音波振動は約31,000ブラシストローク/分で歯周ポケットや歯面の歯垢を除去します。磨きづらい歯間に入り込むタタキ動作をする新フロス音波振動は、従来品(EW-DT73)の約12,000ブラシストローク/分から約20,000ブラシストローク/分にアップし、歯間に入り込んで歯垢をかき出します。小刻みで立体的な2つの動きを同時に発生し、手磨きにはできないブラッシングを実現します。そしてW音波振動のために新開発された歯間フィットブラシは、先端の2列に山切り植毛を施し、極細毛とひし形毛をハイブリッドに植毛することで、磨き残しの多い歯間や奥歯の奥まで効率的に歯垢を除去します。

細く狭い本体の胴体に2つのモーターを配置するため、小型で高性能な「フロスモーター」を新採用するとともに機構設計を見直すことで本体のスリム化を実現しました。欧米人と比較して小さい日本人の手でも持ちやすく、狭い口内も磨きやすいデザインです。また、磨き角度、動かしすぎ防止、押しつけ防止、などをブラシ柄が光ってお知らせするブラッシングナビを搭載し、日々の効果的なブラッシングをサポートします。

パナソニックは、1977年から40年以上にわたる技術の研鑽と最新の歯周病研究に基づく製品開発を通じて、質の高いセルフケアをサポートし、健康な口腔環境の実現に貢献していきます。

<特長>

1. 歯間フィットブラシ×W音波振動(※1)で、歯間の歯垢除去力200%(※2)

(パナソニック比/パナソニック基準による歯間部人工プラーク除去率比較)

https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DT88.html#200

2. ドルツ独自の「W音波振動」が進化

https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DT88/feature.html#200

3. ブラシの柄まで光る「ブラッシングナビ」で歯磨きをサポート

https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DT88.html#brushnavi

・「ドルツプレミアム」W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88の詳細・仕様については

https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DT88.html

| 品名 | W音波振動ハブラシ スマート |

|---|---|

| 愛称 | ドルツプレミアム |

| 品番/色 | EW-DT88/-S(シルバー)、-K(スペースブラック) |

| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |

| 発売日 | 2025年9月上旬(*) |

| 月産台数 | 1,250台 |

※1 音波領域内での、ヨコ約31,000、タタキ約20,000ブラシストローク/分の振動

※2 パナソニック基準による歯間部人工プラーク除去率比較。EW-DT88 W-CLEANモードレベル3と、極細毛ブラシコンパクト×W音波振動(W-CLEANモード時)EW-DT63との比較。実際の口内での効果は異なる場合があります。

※3 パナソニック調べ。期間:2024年12月。対象:電動歯ブラシ購入意向者より抽出した20~69歳男女。手法:インターネットアンケート。N=1,017。

※4 厚生労働省 歯科疾患実態調査より。歯間ケアの実施率:平成28年度約3割。令和4年約5割。

*社会情勢などの影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニックウェブサイトに掲載します。

**「スマート・ライフ・プロジェクト」https://kennet.mhlw.go.jp/slp/

<同時発売>

・ドルツプレミアム W音波振動ハブラシ EW-DP58

https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DP58.html

・ドルツプレミアム W音波振動ハブラシ EW-DP38

https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DP38.html

【お問い合わせ先】

パナソニック 理美容・健康製品 ご相談窓口

フリーダイヤル:0120-878-697

受付:9時~18時 月~土曜日(祝日・正月三が日を除く)

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]「ドルツプレミアム」W音波振動ハブラシ スマート EW-DT88を発売(2025年7月30日)

ttps://news.panasonic.com/jp/press/jn250730-1

<関連情報>

・オーラルケア(電動歯ブラシ・水流洗浄器)

https://panasonic.jp/teeth/

・ドルツ W音波振動ハブラシ デビューキャンペーン

https://panasonic.jp/teeth/campaign/25summer-doltz.html

・DT88開発者動画【パナソニック公式】

https://www.youtube.com/watch?v=shpOlahii40

関連記事

“想い”はあるのに“対話”不足。葬儀の準備が進まない課題が明らかに

全国どこでも安心・安全に、そして後悔のないお葬式やライフエンディングを迎えられる世の中を目指し、トータルサポートを提供する、燦ホールディングス株式会社(東京本社:東京都港区、大阪本社:大阪府大阪市北区、代表取締役社長:播島聡、東証プライム:9628)は、この度、全国の40~50代の「子世代」300名と、60~70代の「親世代」300名を対象に、親世代と子世代の間で葬儀や終活に関する意識にどのようなギャップがあるか、実態調査を実施しました。

今回の調査では、ご自身の葬儀について約6割の親世代が「子どもと話し合いたい」と望んでいる一方で、実際に「葬儀の話をしたことがない」と回答する子世代が約6割に上ることが判明。両世代ともにコミュニケーションの必要性を感じているにもかかわらず、会話ができていない現状が明らかになりました。

①親世代の約半数が葬儀の希望を持つも、子世代の6割以上が親と葬儀の話をできていない現状 親世代・子世代に共通する「言い出しにくさ」が対話の壁に

②「想い」はあっても親が求めているものが分からない子世代 親の希望に「沿いたい」と考える子世代は約6割いるものの、 実際に意向を「理解」しているのはわずか1割にとどまる

③親世代の多くが「葬儀の形式」は決めているものの、個性を反映する詳細項目は未定 親の曖昧なイメージが、子の「迷い」や「負担」にも?

④親子の“葬儀”以外の終活は、葬儀以上に深刻なコミュニケーション不足 7割超(73%)の子が「親の希望を知らない」と回答

⑤親世代・子世代ともに約6割が葬儀に関して「話し合いたい」 お盆などの機会に一歩踏み出すことがおすすめ

■「親と子の終活・葬儀に関するコミュニケーションの実態調査」概要

調査期間:親世代:2025年7月29日/子世代:2025年7月28日

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査対象者:親世代:実子がいる60~70代の男女/子世代:親がご健在である40~50代の男女

回答者数:親世代300名/子世代300名

調査主管:燦ホールディングス株式会社

調査結果をご紹介いただく際は【燦ホールディングス「親と子の終活・葬儀に関するコミュニケーションの実態調査」より引用】と注釈をご記載ください。

Q1.<親世代>ご自身の「葬儀」について、希望や考えを持っていますか? n=300

Q2.<親世代>葬儀について「希望がある」「イメージがある」と回答した方に伺います。

その希望を、子どもに伝えていますか?n=135

Q3.<親世代>「話したいがまだしていない」「話すつもりはない」と回答した方に伺います。

理由を教えてください。 n=59 ※複数回答可

親世代では、45.0%が自身の葬儀について何らかの希望を持っていることが明らかになりました。しかし、そのうち実際に子どもに伝えている人はわずか17.8%に留まっています。親が話をためらう理由としては、「タイミングがわからない」(47.5%)や「重い話と思われそうで言いにくい」(30.5%)が上位に挙がり、対話への心理的な障壁が存在していることが浮き彫りになりました。

Q4.<子世代>親と「葬儀に関する希望」について話したことがありますか?n=300

Q5.<子世代>「葬儀に関する希望」について、親と話せていない理由を教えてください。n=187

同様に、子世代でも62.4%が親と葬儀の話をしたことがないと回答。さらに、全体の3人に1人が「話したこともなく、特に考えたこともない」と答えており、親の死や葬儀を「自分ごと」として捉えられていない子世代が一定数存在していることが伺えます。また、話せていない理由については、「切り出しにくい」(33.7%)や「何を話せばよいかわからない」(30.5%)が上位を占めており、親世代・子世代ともに「言い出しにくさ」が共通の課題となっていることがわかります。

Q6.<子世代>親の希望に沿った葬儀をしたいと思いますか?n=300

Q7.<子世代>親の「葬儀」の希望をどの程度理解していますか?n=300

「親の希望に沿った葬儀をしたい」と考える子世代は57.7%に達しており、親の意向を尊重する強い姿勢が見られます。しかし、実際に親の意向を「はっきり理解している」人はわずか10.3%に過ぎず、「全く知らない」と回答した人は24.0%に上りました。これより、親の葬儀に対する強い思いがあるにもかかわらず、そのためのコミュニケーションが不足しているという、「想いはあるけど、親が求めているものが分からない」というギャップが浮き彫りになりました。

Q8.<親世代>ご自身の「葬儀」について、どのような内容までイメージできていますか?

n=300 ※複数回答可

Q9.<子世代>親が望んでいる「葬儀の内容」について、あなたが把握している項目をすべて

選んでください。n=300 ※複数回答可

親世代が「葬儀の形式(61.0%)」といった全体の枠組みについてはある程度イメージしている一方で、“その人らしさ”を反映するパーソナルな要素については、9割以上がイメージできていないと判明しました。たとえば、「遺影の写真」を決めている人はわずか8.0%、「棺に入れてほしい物」は5.3%、「流してほしい音楽」は3.5%「映像演出は」2.2%と、ほぼイメージできていない状態となっております。

加えて、「誰に参列してほしいか(18.7%)」や「宗教や宗派の指定(19.7%)」といった、葬儀の形式や規模を左右する重要な要素についても、具体的な希望を持つ人は少ない現状です。

親の曖昧なイメージが子世代にとってはさらに大きな迷いや負担に繋がっていることが見て取れます。

誰を呼ぶか、どのような形で送るか、遺影の写真一枚、棺に入れる品ひとつをとっても、葬儀を行う時に遺された方は一つ一つ決めていかねばならず、「どれを選べばいいのか分からない」「これでよかったのか」と迷いながら準備を進めるケースは少なくありません。こうした“迷い”や“負担”を減らすためにも、元気なうちに、ささやかなことでも話しておくことが、のちの安心につながります。

Q10.<親世代>ご自身の「葬儀”以外”」の終活に関して、希望や考えはありますか?n=300

Q11.<子世代>親の「葬儀”以外”」の終活に関する希望をどの程度理解していますか?n=300

親子の間でコミュニケーションが不足している課題は、葬儀以外の終活項目になるとさらに深刻化することが明らかになりました。親世代では、葬儀以外の終活については21%が「考えたことがない」と回答。そもそも考えるきっかけがない親が多いことが伺えます。そして、その影響は子世代にも如実に現れており、親の葬儀以外の終活の希望を「よくわからない」「全く知らない」と回答した子世代は、合計で73%にも上りました。この割合は、葬儀の希望を「把握していない」と答えた割合(53.7%)を大きく上回り、終活全般にわたるコミュニケーション不足の深刻さが浮き彫りになりました。

Q12.<子世代>親が望んでいる「葬儀“以外”」の終活に関して、あなたが把握している項目をすべて

選んでください。n=300 ※複数回答可

具体的に把握できている項目別にみても、「分からない」という回答が圧倒的に多くなっており、親子のコミュニケーション不足は、葬儀費用だけでなく、遺産や介護など、より複雑でデリケートな問題にまで及んでいると言えます。

Q13.<親世代>今後、ご自身の葬儀に関する希望について家族と話し合いたいと思いますか? n=300

Q14.<子世代>今後、親の葬儀に関する希望について話し合いたいと思いますか?n=300

親世代の約6割(59.0%)が「家族と葬儀について話し合いたい」と考えており、子どもとの対話を望む声が大きいことが明らかになりました。同様に、子世代でも6割超(65.0%)が「親と葬儀について話し合いたい」と回答。両世代ともにコミュニケーションの必要性を強く感じているが、子世代の方が親世代以上に対話に積極的であることが判明しました。

しかし、前述の通り、実際に「話したことがない」と答えた子世代は62.4%に上ります。この結果は、親子ともに会話の意思はあるものの、なかなかその一歩を踏み出せないという、共通の課題を浮き彫りにしています。お盆は故人様やご先祖様の冥福を祈りながら供養し、家族のつながりを再認識する大切な機会です。普段はなかなか口にできない終活の話題も、お盆の穏やかな雰囲気の中であれば、一歩踏み出して話せるかもしれません。遺影に使ってほしい一枚の写真や、思い出の曲など、まずは「ささやかなこと」から、親子で対話を始めることが、後悔のない見送りに繋がる第一歩となるでしょう。

■会社概要

燦ホールディングスについて

燦ホールディングスグループは、東証プライム市場に上場する全国展開の専業葬儀事業者であり、葬祭業界のリーディングカンパニーとして、90年以上にわたり人の「最後」と真正面から向き合ってきました。

私たちは“まごころ”をもって故人をお見送りする時間を大切にし、シニア世代とそのご家族の一人ひとりの人生に寄り添いながら、葬儀は人生の最終章を締めくくるかけがえのない儀式だと伝えたいと考えます 。

また、ライフエンディングに対する啓蒙にも積極的に取り組み、ご本人とご家族が安心して最後を迎えるための準備を、社会全体で支える未来を目指しています。

これからも、人生100年時代を生きるすべての人にとって、「最後の時間が愛と敬意に包まれる社会」の実現に貢献してまいります。

企業名 :燦ホールディングス株式会社

東京本社 :東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館14F

TEL:03-5770-3301(代表)

FAX:03-5770-3302

大阪本社 :大阪府大阪市北区天神橋4-6-39

TEL:06-6208-3331(代表)

FAX:06-6208-3332

設立 :1944年(昭和19年)10月2日(創業1932年8月)

資本金 :25億6,815万円

従業員数 :54名(単体)、1,153名(連結)

(2025年3月末現在)

事業内容 :持株会社事業、不動産事業、管理業務受託事業

主要取引銀行:三井住友銀行、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、みずほ銀行

【燦ホールディングスグループ】

持株会社事業、不動産事業、管理業務受託事業

・燦ホールディングス株式会社

葬祭事業およびライフエンディングサポート事業

・株式会社公益社 ・株式会社葬仙 ・株式会社タルイ ・株式会社きずなホールディングス

・株式会社家族葬のファミーユ ・株式会社花駒 ・株式会社備前屋

葬祭関連事業およびライフエンディングサポート事業

・エクセル・サポート・サービス株式会社 ・ライフフォワード株式会社 ・株式会社クニカネクスト

https://www.san-hd.co.jp/about/group.html

関連記事

手伝ってほしくない理由の第1位は「自分が判断することだから」。「生前整理・片付けが必要」は親世代・子世代共に7割超、一方で親世代の半数は「何もしていない」。

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(代表取締役:泉 雅人)が運営する業界最大級の老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」は、お盆の帰省を経て実家の片付けに関心が高まることを受け、実家の生前整理・片付けに関する65歳以上の親世代と、その子世代の意識調査の結果を発表します。

お盆の帰省で見えてくる介護や片付けの必要性

例年、老人ホームへのお問い合わせはお盆明けに増加する傾向にあります。お盆明けは、実家への帰省で親の体調などの変化に気づき、今後の親の暮らしや介護、終活に関心が高まる時期です。

親の暮らしぶりを見ていて、家がもので溢れていることが気になる方も少なくないでしょう。高齢の方が暮らす家が物で溢れている場合、転倒のリスクや災害時の倒壊リスクがあります。また持ち主だった親自身が要介護状態になる、あるいは逝去した場合、遺された家族が片付けを担うことになります。生前整理・片付けの問題は親が元気なうちに相談しておいた方が良いものですが、離れて暮らしていると親子で問題意識を共有しづらいものです。実際に過去のLIFULL seniorの調査(※1)では、親の逝去に伴った遺品整理を経験した方の6割が、生前の親と家の片付けに関するコミュニケーションを取った際に何らかの困難を感じたと回答しています。

そこで今回は、離れて暮らす高齢の親を持つ40代、50代の子世代と、持ち家に居住し、離れて暮らす子を持つ65歳以上の親世代それぞれに、片付けや生前整理に関して意識調査を実施し、両者の意識のギャップに注目しました。

※1遺品整理経験者の6割以上が生前の親とのコミュニケーションに困難あり!急逝による対話不足も浮き彫りにhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000606.000033058.html

■調査サマリー

・自宅に生前整理・片付けが必要だと思う親世代は約8割。子世代も約7割が必要だと感じている

・子世代の約8割は「親の自宅の生前整理・片付けを手伝いたい」。一方で、親世代の約6割は「手伝

ってほしくない」。理由最多は「自分が判断することだから」

・片付けが必要だと感じる親世代のおよそ半数は「着手していない」。理由の上位は「まだ先だと感じ

る」「何から手をつけていいかわからない」

自宅に生前整理・片付けが必要だと思う親世代は約8割。子世代も約7割が必要だと感じている

自身の家に、生前整理・片付けが必要かどうかを親世代に聞いて見たところ、「思う」(44.9%)と「やや思う」(34.1%)を合計して79%、およそ8割の人が必要だと考えている結果となりました。

子世代にも、親が住む実家に生前整理・片付けが必要だと思うかを聞いてみたところ「思う」(33.8%)、「やや思う」(33.8%)を合計し67.6%と約7割が必要性を感じているという結果になりました。親子で共通して多くの人が家の片付けの必要性を実感していることがわかります。

また、子世代では生前整理・片付けが必要かどうか以前に「実家の状況をよく知らない」という回答も6.9%ありました。離れて暮らしていると、親子のコミュニケーションも不足し、全く実家の状況を把握できていないというケースも珍しくはないことがわかります。

子世代の約8割は「親の自宅の生前整理・片付けを手伝いたい」。一方で、親世代の約6割は「手伝ってほしくない」。理由最多は「自分が判断することだから」

子世代に、親の生前整理・片付けを手伝いたいかを尋ねたところ「思う」(31.9%)「どちらかといえば思う」(43.2%)を合計して75.1%、およそ8割の人が手伝うことに前向きという結果になりました。子世代が親の片付けに意欲的なのは、親が片付けられなくなった時、多くの場合は子が片付けの当事者になることを見越しているためだと考えられます。また、物が溢れることで転倒リスクや災害時のリスクがあるなど、親の生活の不便さを解消したいという意図もあるでしょう。

しかし、親世代に自身の生前整理・片付けを子供に手伝って欲しいかどうか尋ねたところ「どちらかといえば手伝って欲しくない」(33.3%)、「手伝って欲しくない」(26.3%)を合計し59.6%とおよそ6割が子供に手伝って欲しくないと回答していました。

子供に家の生前整理・片付けを「手伝って欲しくない」、「どちらかと言えば手伝って欲しくない」と回答した人にその理由を尋ねたところ、最も多かったのは「自分が判断することだから」(75.3%)でした。次いで「子供に迷惑をかけたくないから」(41.2%)となっています。

親世代としては、所有品の要不要を判断することは当事者として自身が行うべきことであり、子の手を借りるべきではないことと考えている傾向がありそうです。

親が自身の問題として抱え込む状態が続いてしまうと、結果として、親が元気なうちに片付けを行う機会を逃してしまうことが予想されます。子としては、親の判断を尊重しながら、親一人では実施できないこと、例えば重いものを運ぶなどの場面で「手伝おうか?」と声をかけられると、親も子供からの手助けを受け入れやすいでしょう。

片付けが必要だと感じる親世代のおよそ半数は「着手していない」。理由の上位は「まだ先だと感じる」「何から手をつけていいかわからない」

生前整理・片付けをどの程度進めているかを親世代に聞いてみたところ、「夫婦、親子で片付けを進めている」(14.6%)、「自身だけで片付けを進めている」(26.2%)、「子や家族が進めているが自分は関与していない」(0.5%)を合わせて、実際に片付けをしている人は41.3%と4割にとどまることがわかりました。一方で47.9%とおよそ半数の方が「着手したいと思っているが何もしていない」と回答していました。

また、「生前整理・片付けに着手したいと思っているが何もしていない」と回答した人に理由を尋ねたところ最も多かったのは「まだ先だと感じる」(49.8%)でした。次いで「何から手をつけていいか分からない」(44.8%)、「体力や気力がない」(29.1%)という結果でした。

何かあった時の備えを「まだ早い」と先送りにする人は少なくありません。しかし生前整理や片付けは、本人が体調を崩し、本格的に必要になった時にはすでに体力などの問題で、より実施が困難になっていくものです。

こうした状況を進めるには、子供など他者からの声がけが重要になってきます。近年、著名人の生前整理に関する報道もあるので、「まだ先だ」と考える親には、そうした話題を引き合いに出しつつ片付けや生前整理に関心を持ってもらうのも手です。

さらに子世代で、親の自宅に生前整理・片付けが必要だと考えている人にも、実施する上での不安を聞きました。最も多かったものは「何から手をつけていいかわからない」(47.2%)で、「気力・体力的に負担が大きそう」(42.9%)も上位となっており、親世代が生前整理・片付けに着手できない理由と共通していることがわかります。

「何から始めればいいかわからない」場合は、まず家の中の物量を大まかに把握することが最初のステップになりうるでしょう。把握ができたら、物の大まかな種別ごとに、廃棄か売却かなど処分方法を検討すると良いでしょう。検討を行うだけでもその後の作業がスムーズです。作業の全体像が見えれば、優先順位や進め方が具体化します。また、お住まいの近くにどのような片付け業者があるのか情報を収集しておくことも生前整理・片付けを進める上で有用です。

LIFULL 介護編集長小菅秀樹のコメント

自分のことは自分で決めたいという親、日頃のコミュニケーションが鍵になる

今回の調査では、親の生前整理について「手伝いたい」という子世代が8割に上った一方で、親世代は「子に手伝ってほしくない」という声が多数派でした。親は「迷惑をかけたくない」という思いから、片付けや生前整理を“自分の問題”として抱え込む傾向が浮かび上がります。

帰省のタイミングで親に、「家のなかを片付けたほうがいい」と伝えても、反発された経験がある方も多いのではないでしょうか。日頃あまり連絡を取らない子どもが、久しぶりに帰省して耳の痛い話だけをして帰る。これでは親が受け入れにくいのも当然です。ポイントは、帰省時だけでない日常的なコミュニケーションです。日ごろから体調や暮らしを気遣うやり取りを重ねることで、やがて片付けや生前整理の相談にも耳を傾けてもらいやすくなります。

関連するLIFULL seniorのサービス

遺品整理業者検索サービス「みんなの遺品整理」

https://m-ihinseiri.jp/

遺品のみならず、生前整理・片付け業者を比較検索できるサービスです。「遺品整理士」の資格を発行する遺品整理士認定協会と提携し、加盟審査を突破した優良業者のみを掲載しています。安心できる全国891社からエリアや依頼内容で選ぶことができ、複数社から見積もりをもらうことも可能です。

生前整理について何から手をつけていいかわからない場合、まずは見積もりをとってみることもおすすめです。

老人ホーム検索サービス「LIFULL 介護」

https://kaigo.homes.co.jp/

入居条件や予算に合わせて介護施設を検索できるサービスです。近年は介護状態になってから入居するのではなく、安心を求めてお元気なうちにご自宅から住み替えるための高齢者向け住宅もあり、そうした物件も豊富に掲載しています。住み替えという切り口から、自宅の整理を考えることもできるため、着手を先延ばしにしている場合は一度高齢者住宅について検索してみることもおすすめです。

調査概要

調査期間:

スクリーニング調査 2025年8月6日〜7日

本調査 2025年8月7日〜8日

調査対象:

親世代-持ち家に居住し子供と別居している65歳以上の男女 537人

子世代- 親と別居している40代、50代の男女 477人

調査主体:株式会社LIFULL senior

調査手法:インターネット調査

株式会社LIFULL senior について

「老後の不安をゼロにする」をビジョンに掲げ、ヒトとテクノロジーの力で、超高齢社会の課題を解決するさまざまな事業を展開しています。主な事業として、老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」、遺品整理業者検索サービス「みんなの遺品整理」、介護施設向け買い物代行業務支援サービス「買い物コネクト」があり、今後も高齢者や関わる人々が抱える不安や課題に向き合って事業を拡大していきます。

株式会社LIFULL senior 概要

会社名:株式会社LIFULL senior(ライフル シニア)

所在地:東京都千代田区麹町1丁目4−4

代表取締役:泉 雅人

設立:2015年7月1日

事業内容:

老人ホーム検索サイト『LIFULL 介護』の運営

https://kaigo.homes.co.jp/

遺品整理業者検索サイト『みんなの遺品整理』の運営

https://m-ihinseiri.jp/

介護施設向け買い物代行支援サービス『買い物コネクト』の運営

https://lp.kaimonoc.jp/

自治体向け買い物弱者支援ツール『買い物コネクト』の運営

https://lp-g.kaimonoc.jp/

介護当事者一歩手前の世代に向け、介護や老後に関する最新情報や体験談を発信するウェブメディア『tayorini』(たよりに)の運営

https://kaigo.homes.co.jp/tayorini/

株式会社LIFULLについて (東証プライム:2120、URL:https://lifull.com/)

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME’S」、空き家の再生を軸とした「LIFULL 地方創生」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」など、この世界の一人ひとりの暮らし・人生が安心と喜びで満たされる社会の実現を目指し、さまざまな領域に事業拡大しています。

関連記事

介護施設の負担軽減と入居者の尊厳保持を両立するIoTソリューション。ニオイ・湿度・温度を組み合わせた高度なアルゴリズムにより、排便や排尿を高精度に検知する排泄センサーシステムです。

開発背景

介護現場では、夜間の巡回やおむつ交換のタイミング判断することが大きな負担となっています

適切な排泄ケアができない場合、皮膚トラブルや睡眠妨害につながり、入居者の尊厳や健康を損なう可能性があります。

こうした課題に対処するため、当社はニオイ・湿度・温度の複合センサーを活用した「おむつモニター」を開発しました。

おむつモニターの種類

介護施設向けの「おむつモニター」

介護施設向けの『おむつモニター』は、WIFIまたはROLA通信を使用して排泄を検知し、スマートフォンやナースステーションに即時通知を行います。

個人毎の「おむつモニターチャイム」

・おむつモニターチャイムは排便があればワイヤレスチャイムで知らせます。

・排便レベル・排尿レベル・布団内の温度から安眠状況を表示します。

最軽量「おむつモニターMINI」

おむつモニターminiは排便レベル・排尿レベル・布団内の温度から安眠状況を表示します。

特長

1.リアルタイム通知:スマホ・PC・ワイヤレスチャイムに即時アラート

2.低コスト導入:電気配線・ネットワーク工事不要

3.簡単設置:センサーをシーツ下に置くだけ

4.データ活用:履歴グラフで生活リズムを見える化

5.衛生改善:適切な交換で肌トラブル防止、夜間巡回の負担を軽減

導入メリット

1.介護施設:個人の尊厳保持を実現し、施設の好感度アップ

2.導入コスト:ネットワークや電気配線工事が不要で、低コスト導入が可能

3.複合センサー:ニオイ+湿度+温度の相関で、排便と排尿を高精度に検知

4.リアルタイム通知:ワイヤレスチャイムやWi-Fi経由でスマホ/PCに即時アラート送信

5.簡単設置:センサーはシーツ下に置くだけ

6.メンテナンス:毎日のセンサー交換や電池交換などのメンテナンス不要

7.見える化:排泄時刻の履歴グラフで生活リズムを可視化

8.衛生・省人化:適切なタイミングでの交換により、夜間巡回を削減し、肌トラブルを低減

直販価格(税抜き)

1.おむつモニターmini:15,000円

2.おむつモニターチャイム:30,000円

3.追加排泄センサー:8,000円

4.おむつモニターは5年リースとなります。

会社概要

会社名:株式会社エフエージェイ

所在地:神奈川県横浜市旭区東希望が丘7-25 芙蓉ビル2階

代表者:美藤 均

事業内容:介護支援IoT機器の開発・販売

企業サイト:https://fajpn.com

関連記事

高齢者施設の高齢者が地元Jクラブの“サポーター”になって元気になる「Be supporters!」~高齢者の熱いエールが刻まれた横断幕を全国各地で掲出~

サントリーウエルネス(株)は、公益社団法人 日本プロサッカーリーグ(以下、Jリーグ)とともに、共同で推進している「Be supporters!(ビーサポーターズ)」活動の一環として、今年で第4回目となる「人生の先輩からのエール」企画を実施します。

これは、全国のJクラブが、地域の高齢者施設の高齢者の方々から、選手・クラブへのエール(応援メッセージ)を集めて大きな横断幕(横4m×縦1m、クラブによっては複数枚)を制作し、敬老の日がある9月の各クラブのホームゲームで掲出するものです。このたび、今年の参加20クラブの横断幕掲出スケジュールが決定しましたのでお知らせします。

本企画は2022年より毎年9月に実施しており、過去3回で全国延べ500施設から約1万エールが集まりました。毎年、さまざまな人生経験を重ねた高齢者からの熱いエールが集まり、選手やサポーター、地域の方々から大きな反響があります。クラブによっては、横断幕掲出の日に高齢者や施設職員をスタジアムに招待したり、掲出後に選手が感謝を伝えるために施設を訪問したりするなどオリジナル企画を実施しており、高齢者と地域との“つながり”が生まれる活動となっています。

エールを書いて、選手と交流する高齢者の皆さん(2024年)

高齢者のエールが刻まれた横断幕掲出の様子(2022年、左:カターレ富山/右:ギラヴァンツ北九州)

【2025年の横断幕掲出スケジュール】

| クラブ名 | 掲出場所(ホームスタジアム) |

|---|---|

| 掲出日:9月12日(金) | |

| 町田ゼルビア | 町田GIONスタジアム |

| 掲出日:9月13日(土) | |

| ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 |

| 奈良クラブ | ロートフィールド奈良 |

| アビスパ福岡 | ベスト電器スタジアム |

| ギラヴァンツ北九州 | ミクニワールドスタジアム北九州 |

| 掲出日:9月14日(日) | |

| テゲバジャーロ宮崎 | いちご宮崎新富サッカー場 |

| 掲出日:9月20日(土) | |

| ヴァンラーレ八戸 | プライフーズスタジアム |

| いわきFC | ハワイアンズスタジアムいわき |

| 栃木SC | カンセキスタジアムとちぎ |

| 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム |

| ツエーゲン金沢 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム |

| セレッソ大阪 | ヨドコウ桜スタジアム |

| FC岐阜 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |

| ガイナーレ鳥取 | Axisバードスタジアム |

| 愛媛FC | ニンジニアスタジアム |

| 掲出日:9月23日(火) | |

| 清水エスパルス | IAIスタジアム日本平 |

| ヴィッセル神戸 | ノエビアスタジアム神戸 |

| 掲出日:9月27日(土) | |

| ジェフユナイテッド市原・千葉 | フクダ電子アリーナ |

| 大分トリニータ | クラサスドーム大分 |

| 掲出日:10月26日(日) | |

| モンテディオ山形 | NDソフトスタジアム山形 |

※掲載日、掲出場所については、各クラブの都合で変更になる可能性があります。

【「Be supporters!」について】

「Be supporters!」は、高齢者施設の高齢者や認知症の方など普段は周囲に「支えられる」場面の多い方々が、地元クラブの“サポーター”となって応援することで、クラブや地域を「支える」存在になり、心も身体も元気になることを目指す活動です。「いくつになってもワクワクいたい、すべての人へ」をコンセプトに、2021年よりサントリーウエルネスとJリーグが全国で活動を推進。現在、参加者は全国約230施設・延べ約1万人に広がっています。

活動開始以来、“推し”の選手ができてから周囲との交流が増え、施設のムードメーカーになった90代女性、選手に「命尽きるときまでサッカーを楽しみなさい」というエールを送った107歳女性、認知症の状態にありながら、遠い他クラブに移籍した“推し”の選手に会う夢を施設職員と一緒に叶えた80代女性など、さまざまな高齢者の方々の心揺さぶる物語が生まれています。

【サントリーウエルネスについて】

サントリーウエルネス(株)は、「ひとりひとりの『生きる』を輝かせる~体と肌と心のつながりを通じて~」というミッションのもと、健康食品や美容商品を年間延べ200万人超のお客様にお届けしています。人生100年時代の今、「健康寿命」だけではなく、幸せを感じることができる期間である「幸福寿命」の延伸も大切なことと捉え、共生社会の実現に貢献していきます。その具体的な活動として、今後も「Be supporters!」やその参加者を対象とした研究を推進し、いくつになっても自分らしく輝いて生きることの大切さを発信していきます。

【参考Webサイト】

・「Be supporters!」公式サイト:https://www.suntory-kenko.com/besupporters/

・「人生の先輩からのエール」特設サイト:https://www.suntory-kenko.com/besupporters/yell/

・「Be supporters!」記録映像2022完全版:https://www.youtube.com/watch?v=N6IFcilcrOU

・2024年11月22日、サントリーウエルネス(株)ニュースリリース「高齢者施設の利用者の幸福度が

「推し活」とともに段階的に進展することを確認」:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000075017.html

関連記事

敬老の日に特化した情報メディアサイト「敬老の日.jp」調べ

敬老の日に特化したメディアサイト「敬老の日.jp」( https://keirounohi.jp/ )は、全国の10代~60代の男女(計359名)を対象に 敬老の日に関するアンケート調査 を実施し、調査データを公開しました。

・「今年、敬老の日にギフトを贈る予定」と答えた人は45.1%にとどまる

・「まだ未定」も33.4%と高く、“気持ちはあるけど迷っている”層が多数

・「贈らない予定」も20.6%。背景には施設入居や贈れない事情も

・「毎年贈っている」は39.8%、「2〜3年に一度」が32.6%

調査情報公開URL:https://keirounohi.jp/survey040/

・アンケート回答者サマリ

「贈る予定」は45.1%、“確定しない”層が過半数に

敬老の日に特化した情報ポータルサイト 敬老の日.jp では、全国の10代~60代の男女(計359名)を対象に行ったアンケート調査の結果、「今年の敬老の日はギフトを贈りますか?」という質問に対する回答は、以下のような結果となりました。

| 回答事項 | 割合 |

| ギフトを贈る予定 | 45.1% |

| 未定 | 33.4% |

| ギフトを贈らない予定 | 20.6% |

| その他 | 0.8% |

敬老の日が「気持ちを伝える大切な機会」として多くの人に意識されている一方で、そのスタイルやタイミングは家庭ごとに柔軟に捉えられている様子がうかがえます。

「ギフトを贈る予定」と答えた人は45.1%と半数近くにのぼり、今年も敬老の日に合わせて何らかの形で感謝を伝えようとしている人が多いことが分かります。

一方で、「まだ未定」と回答した人も33.4%と3人に1人以上を占めており、ギフト選びに迷っていたり、当日の予定や相手の状況を見て判断しようとしている人も多いのではないでしょうか。この“未定層”は、行動に移るきっかけ次第で贈る側に回る可能性もあり、今後のギフト需要における潜在層として注目されます。

「贈らない予定」が20.6%という回答も一定数あり、必ずしも全員がギフトを贈るわけではない現実も見て取れます。背景には、家族構成の変化や高齢の親族が近くにいないケース、あるいは贈り物ではなく別のかたちで思いを伝えたいと考えている人もいるかもしれません。

全体として、敬老の日は“こうすべき”という固定観念から離れつつあり、それぞれの家庭やライフスタイルに合った方法で「ありがとう」を伝える、自由度の高い行事へと変化している印象を受けます。

実際に「贈る」と決めている人は約4割強。過半数は“行動が確定していない”状況です。

背景には、「施設入居」や「贈れない事情」も?

敬老の日にギフトを贈らない理由としては、「忙しくて準備ができなかった」「何を贈ればよいかわからない」といった声のほか、祖父母が介護施設や病院に入っており、物理的にギフトを届けにくい・受け取れないといった状況も想定されます。

こうした事情から、「贈りたい気持ちはあるけれど、贈れない」というケースも少なくないと考えられます。

母の日・父の日に比べて“控えめな存在”となりがちな敬老の日

日頃の感謝を伝える記念日としては、母の日や父の日と並ぶ敬老の日ですが、認知度や優先度ではやや低めの位置づけとなっている印象もあります。

「敬老の日のギフトはどれくらいの頻度で送っていますか?」というアンケート調査では、

経験者は78.8%と多いものの、“毎年贈っている”のは39.8%にとどまり、2〜3年に一度の頻度という回答も32.6%

| 回答事項 | 割合 |

| 毎年贈っている | 39.8% |

| 2、3年に一度の頻度で贈っている | 32.6% |

| とくに何もしない | 19.2% |

| ギフトではなく気持ちだけを伝えている | 8.4% |

「毎年贈っている」と答えた人が39.8%と最も多いものの、「2、3年に一度の頻度で贈っている」が32.6%と高い割合を占めており、全体の7割以上が“何らかの形でギフトを贈る経験がある”ことになります。

この数字からは、敬老の日が“年中行事”というよりも、“節目の思い出づくり”として位置づけられている家庭も少なくないと推測されます。毎年でなくても、誕生日や喜寿・米寿などと組み合わせて特別感を持たせて贈るというスタイルが浸透しているのかもしれません。

また、「ギフトではなく気持ちだけを伝えている」が8.4%という回答からは、必ずしも“物を贈ること”が重要なのではなく、“感謝の気持ちを伝えること”が本質と捉えている人たちもいることがうかがえます。

一方で「とくに何もしない」が19.2%という層も一定数存在しており、家族構成や生活環境、そもそも敬老の日の存在感の強さによって、対応が分かれている可能性もあります。

つまり、“思い出したときに贈る”記念日として認識されている家庭が多いことが伺えます。

まとめ:敬老の日は“義務”ではなく、“思い出すきっかけ”に変化している

今回の調査から見えてきたのは、敬老の日が“毎年きちんと行う行事”というよりも、「思い出したときに、無理のないかたちで感謝を伝えるきっかけ」として浸透しているという現実です。

贈ることが大切なのではなく、気にかけること、想うことが何よりのプレゼント。

形式ではなく、相手との関係性や生活背景に寄り添った、柔軟な敬老の日の在り方が広がりつつあるのかもしれません。

敬老の日ギフトの意識調査アンケート2025年版

【2025年版】敬老の日ギフトはどれくらいの頻度で贈っていますか?(敬老の日に関するアンケート調査)https://keirounohi.jp/survey040/

調査エリア:全国

調査主体:敬老の日.jp( https://keirounohi.jp/ )

調査方法:インターネットリサーチ

調査対象:10代~60代の男女(計359名)

調査期間:2025年6月22日~7月13日

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、必ずしも合計が100とはならない場合があります。

・敬老の日.jpについて

■敬老の日.jpメディア概要

2025年の父の日は、9月15日(月)。

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト「敬老の日.jp」では、毎年の敬老の日はいつ?を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の敬老の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信しています。

また、ギフトの予算、どこで購入しているか、選ぶ時に重視するポイントなど、みなさんの気になる「世間のギフト事情」も定期的に調査していますので、これから贈り物を選ぶ方は、ぜひアンケートを参考にしてみてください。

URL:https://keirounohi.jp/

X:https://x.com/keirounohi_jp

Facebook:https://www.facebook.com/keirounohi.jp

運営会社:グルーヴ株式会社 (千葉県柏市)

・関連メディア

母の日.me:https://hahanohi.me/

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

父の日.jp:https://chichinohi.jp/

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

・グルーヴ株式会社について

・グルーヴ株式会社事業内容

ECメディアサイトの企画・運営

EC×DX化の企画・支援

診断提案型ECシステムの構築

パーソナライズECの構築

グルーヴ株式会社は、母の日.meや父の日.jpなど、ギフト特化型WEBメディアサイトの運営と、EC×DX化の企画・支援事業やECでのソムリエの機械化を推進し、ユーザーが求める商品を提案する診断提案型ECシステムの構築を支援する事業を中心とした会社です。

グルーヴ株式会社 : https://www.groov.co.jp/

関連記事

介護食品が在宅介護の負担軽減に

キユーピー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員:髙宮 満、以下キユーピー)は、今回で10回目となる「介護にまつわる意識調査」の結果を報告します。本調査は在宅における介護の実態を調査・分析し、介護の不安解消や課題解決に向けた提案につなげることを目的に2017年にスタートしました。

2030年には家族介護者の約4割にあたる318万人が仕事をしながら家族の介護を行う「ビジネスケアラー」になると見込まれ、経済損失額が約9.2兆円にも上ると試算されています。※1「ビジネスケアラー」の仕事と介護の両立困難による労働生産性低下の問題は社会課題となっており、深刻化しています。

本年の調査では、時間的制約が大きいビジネスケアラーの中でも就業時間別で「やわらか食」「とろみ調整」の認知・利用率を調査することで、市販の介護食品の重要性を分析しました。

※1 出典:経済産業省 介護施策より https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kaigo/kaigo.html

〈サマリー〉

・フルタイム勤務のビジネスケアラーは、市販の介護食品(やわらか食・とろみ調整)の認知率・購入率がいずれも顕著に高く、仕事と介護の両立において「即戦力」としての介護食品の重要性が際立つ結果となった。

・一方で、時短勤務者や非就労の家族介護者においても一定の活用が見られ、就業形態に関わらず在宅介護における調理負担の軽減ニーズが広く存在していることが示唆された。

調査期間 :2025年4月4日(金)~2025年4月15日(火)

調査対象 :20~70代の一般男女 計52,920名

フルタイム勤務者ほど「やわらか食」の認知率、購入率が高い

調査結果によると、フルタイムで勤務しながら介護をするビジネスケアラーの「やわらか食」の認知率は53.5%と、一般生活者全体の15.0%と比較して高いことがわかりました。また、「とろみ調整」の認知率も32.7%と、一般生活者全体の6.1%と比較して高い結果となり、介護食品を高い割合で認知していました。

また、直近一年以内の「やわらか食」の購入率においても、フルタイム勤務者は31.5%と、一般生活者全体(2.4%)と比較して高くなりました。さらに、時短勤務者(16.1%)と比較しても高く、仕事と介護を両立する中で、即食性や簡便性のある市販の介護食品へのニーズの高さが際立っています。

働き方に関係なく広がる“食”の課題と介護食品の可能性

調査結果からは、ビジネスケアラーに限らず、日々の介護食づくりにおいて「やわらかさ」「栄養バランス」「おいしさ」を備えた食事を毎食準備する負担は、多くの介護者にとって大きな精神的・時間的ストレスとなっていることがうかがえます。

当社が実施したアンケートでは、「介護中は疲れきってしまい、食事を作る気力がなくなってしまうこともありましたが、そんな時、『やさしい献立』のおかげでなんとか乗り切ることが出来ました。」「親が口腔環境の調整中のため、やわらかい食事の準備をしています。食事の準備をするのに手間がかかる素材で毎日作るのは正直大変です。」といった声※2が寄せられました。

市販の介護食品は、そうした課題を抱える多様な介護者にとって、調理の手間を軽減し、心の余裕を生み出す選択肢として大きな支援となっていることが本調査からも読み取れます。

※2 2025年1月に実施したアンケートから編集して記載しています。

キユーピーは今後も、就業状況や家庭環境を問わず、すべての介護者と被介護者の「食の安心」と「ゆとりある暮らし」に貢献していきます。

(参考)ユニバーサルデザインフード(UDF)※3の区分別の市場規模

UDF市場は年々伸長しています。中でも家庭内での調理が難しい、ペーストやゼリー、ムース状の“かまなくてよい”区分は、特に簡便さが求められており、市場の拡大につながっています。(インテージSRI+より)。

※3 日常の食事から介護食まで幅広く使える、食べやすさに配慮した食品のこと。かむ力や飲み込む力に応じた「やわらか食」(容易にかめる・歯ぐきでつぶせる・舌でつぶせる・かまなくてよいの 4 区分)と、「とろみ調整」で構成(日本介護食品協議会が定めた自主規格)。

【キユーピー やさしい献立シリーズ 全51品】

容易にかめる(6品)、歯ぐきでつぶせる(10品)、舌でつぶせる(11品)、かまなくてよい(21品)、とろみ調整(3品)

■「やさしい献立」公式サイト 参照 https://www.kewpie.co.jp/udfood/

関連記事

~「安心介護」、「ケアマネドットコム」両会員への同時調査により利用者と従事者の視点で現状を把握~

株式会社エス・エム・エス(本社:東京都港区、代表取締役社長:後藤夏樹、東証プライム、以下「当社」)は、介護で悩む人向けコミュニティ「安心介護」(URL:https://i.ansinkaigo.jp/)およびケアマネジャー向けコミュニティ「ケアマネドットコム」(URL:https://i.care-mane.com/)を提供しており、この度、安心介護会員340名とケアマネドットコム会員420名を対象に、「おむつに関する意識調査」を実施しました。

【主な調査結果】

1.排泄の介助については昼間、夜間ともに介護家族の3人に1人程度が負担感を感じている

食事の介助や入浴の介助よりも負担感が強いことが示唆され、頻度とタイミング等が影響していると予想された。

2.夜間のおむつ交換は介護家族の6割超が負担感を感じている

「非常に負担を感じている(40.4%)」という結果からも、強い負担感を感じている人が多いことがうかがえる。

3.おむつに関しての問題・課題は1位「コスト負担(51.1%)」、同率1位「尿や便が漏れる(51.1%)」、3位「においの問題(47.7%)」という結果

次点はごみの問題であり、コスト面と生活環境面への課題感が強いことが明らかになった。

4.おむつ導入にあたっての介護家族の悩みは「どのタイプのおむつが良いかわからなかった(55.1%)」が最多

介護家族にとっておむつ選びについての情報取得が難しい状況であることを示唆している。

5.おむつの導入が必要な際に、被介護者に嫌がられたり拒否された経験が「時々ある」と答えたケアマネジャーは33.6%

「よくある(3.3%)」を足しても、4割に満たない結果となった。

6.ケアマネジャーからの提案時、おむつに対しての心理的抵抗感は「ご本人が恥ずかしい、情けないと感じる(64.5%)」が最多

多くの被介護者は抵抗感を持つということがわかった。

7.ケアマネジャーの4割が、商品の見た目が理由でおむつの導入を嫌がられた経験があると回答

47.1%のケアマネジャーが、おむつらしくないデザイン・パッケージであれば被介護者や介護家族の抵抗感が軽減されると回答した。

8.ケアマネジャーの観点で利用者におむつを勧める際のポイントは「吸収力(62.1%)」が最多

「商品デザイン」は5.7%であり、前問の結果と合わせると、おむつらしくないデザインの商品を提案することにより、抵抗感は軽減できると考えてはいるもののデザインについて言及はしていない様子がうかがえる。

9.介護家族、ケアマネジャーにおけるおむつ類ブランドの認知度はライフリー(ユニ・チャーム)が最高、次点はアテント(大王製紙)

2位までは介護家族とケアマネジャーの認知度の差はあまりないものの、3位、4位は介護家族とケアマネジャーでは、認知度が10%程度、5位は20%程度の差があった。

【総括】

超高齢社会の進行に伴い、介護サービスの需要は増加し続けており、2025年5月末時点で約725万人の要介護(要支援)認定者数は、2040年には843万人に達する見通しです(※1)。このような状況の中で、介護に使用する消費財の市場も拡大しています。介護の消費財市場の中で最も大きな市場は紙おむつ市場であるとされており(※2)、介護家族の経済状況や介護環境に大きく影響を与える要素であると考えられます。排泄はタイミングや頻度などが一定ではないため、介護家族にとっては介助の負担が大きいと言われています。特に、夜間の排泄介助は睡眠時間の確保の難易度を上昇させるなど、体力的な問題も深刻です。また、総務省の調査によると、働きながら介護をしている人(いわゆるビジネスケアラー)は365万人であり(※3)、仕事と介護の両立のためにも排泄の課題は重要だと言えます。そのため、おむつに関する調査を行い、結果を発表することは、介護家族のニーズを満たす製品開発に重要な情報であると考え、介護家族の負担軽減を目的に調査を行いました。

調査の結果、排泄の介助については昼間、夜間ともに介護家族の3人に1人が負担感を感じているということがわかりました。食事の介助や入浴の介助よりも負担感を感じている人が多いという結果となり、排泄の介助の重要性について再認識させられました。また、夜間のおむつの交換については、6割を超える介護家族が負担感を感じていました。

おむつに関する問題・課題は「コスト負担」、「尿や便が漏れる」、「においの問題」が上位であり、コスト面と機能面での悩みを抱えている様子がうかがえました。おむつ導入時の悩みについては、「どのタイプのおむつが良いかわからなかった」が最多となり、おむつ選択の難易度が高いこともわかりました。次点が「費用(コスト面)」であることから、目の前の課題をしっかりと解決することの優先度が高い様子が垣間見えます。

ケアマネジャーへの調査では、おむつの導入提案時に拒否された経験は「時々ある」が3割程度となり、抵抗の要因としては「ご本人が『恥ずかしい』『情けない』と感じる」、「金銭的負担を理由にためらわれる」が上位となりました。ケアマネジャーの視点では、導入に際し抵抗されることは多くないものの、被介護者本人の尊厳や、被介護者、介護家族の金銭的負担について考慮している様子もうかがえます。スムーズなおむつ導入のために、本人の尊厳をケアすることが重要だと考え、おむつらしくないデザイン・パッケージについての意識を調査したところ、ケアマネジャーの約47%が被介護者や介護家族の抵抗感を軽減できると回答しました。しかし、ケアマネジャーがおむつを勧めるポイントについては、「商品デザイン」は5.7%という結果でした。おむつらしくないデザインの商品を提案することで、抵抗感の軽減はできると考えているものの、「吸収力」が最多であることから、提案時には機能的な面が重視されていることが明らかになりました。デザインによる抵抗感の軽減はあまり考慮せず、必要性に応じて被介護者や介護家族を丁寧に説得し、導入の抵抗感を乗り越えていることが予想されます。

なお、商品ブランド、メーカーについての認知度調査では介護家族、ケアマネジャーのそれぞれの調査でライフリー(ユニ・チャーム)が最も認知されているという結果となりました。2位のアテント(大王製紙)までは介護家族とケアマネジャーの認知度に大きな差はありませんでしたが、3位以降は徐々に認知度の開きが大きくなりました。

安心介護、ケアマネドットコムでは会員を対象とした、介護関連企業からの調査希望にも対応しています。今後も安心介護、ケアマネドットコムの会員基盤を活かし、会員に向けたさまざまな調査を行うことで、介護を行う家族の実態を広く伝えるとともに、介護に関わる企業への情報提供を行い、介護サービスや介護製品の発展に寄与できると考えています。

【調査結果詳細】

1.排泄の介助については昼間、夜間ともに介護家族の3人に1人程度が負担感を感じている

Q.介護の中で負担に感じることをすべてお選びください(複数選択可)(介護家族:n=340)

食事の介助や入浴の介助よりも負担感が強いことが示唆され、頻度とタイミング等が影響していると予想された。

2.夜間のおむつ交換は介護家族の6割超が負担感を感じている

Q.(夜間のおむつ交換をしている人への質問)夜間のおむつ交換について、あなたやご家族が感じた負担の程度として最も近いものをお選びください(介護家族:n=156)

「非常に負担を感じている(40.4%)」という結果からも、強い負担感を感じている人が多いことがうかがえる。

3.おむつに関しての問題・課題は1位「コスト負担(51.1%)」、同率1位「尿や便が漏れる(51.1%)」、3位「においの問題(47.7%)」という結果

Q.(ご家族がおむつを使用したことのある人への質問)おむつ類(紙パンツ・尿取りパッド・テープ式おむつなど)を使用の際に、最も大きな悩みは何でしたか?(複数選択可)(介護家族:n=323)

次点はごみの問題であり、コスト面と生活環境面への課題感が強いことが明らかになった。

4.おむつ導入にあたっての介護家族の悩みは「どのタイプのおむつが良いかわからなかった(55.1%)」が最多

Q.(ご家族がおむつを使用したことのある人への質問)ご家族におむつ類(紙パンツ・尿取りパッド・テープ式おむつなど)を使用するにあたって、使用を開始する前に悩まれたことがあればすべてお選びください。※過去に使用経験がある方も含めて、導入前の段階で感じていた不安・課題についてお答えください。(複数選択可)(介護家族:n=323)

介護家族にとっておむつ選びについての情報取得が難しい状況であることを示唆している。

5.おむつの導入が必要な際に、被介護者に嫌がられたり拒否された経験が「時々ある」と答えたケアマネジャーは33.6%

Q.ケアマネジャーとして、必要性があると感じたにもかかわらず、おむつ類(パッド・紙パンツ・テープ式おむつなど)の使用を被介護者やご家族に嫌がられた・拒否されたことはありますか?(ケアマネジャー:n=420)

「よくある(3.3%)」を足しても、4割に満たない結果となった。

6.ケアマネジャーからの提案時、おむつに対しての心理的抵抗感は「ご本人が恥ずかしい、情けないと感じる(64.5%)」が最多

Q.おむつ類(パッド・紙パンツ・テープ式おむつなど)の導入に際し、被介護者やご家族が心理的な抵抗感を示されることはありますか?(複数選択可)(ケアマネジャー:n=420)

多くの被介護者は抵抗感を持つということがわかった。

7.ケアマネジャーの4割が、商品の見た目が理由でおむつの導入を嫌がられた経験があると回答

Q.「商品パッケージ(見た目)」が理由で導入を嫌がられた経験はありますか?(ケアマネジャー:n=420)

Q.「おむつらしくないデザイン・パッケージ」であれば、被介護者やご家族の抵抗感は軽減されると思いますか?(ケアマネジャー:n=420)

47.1%のケアマネジャーが、おむつらしくないデザイン・パッケージであれば被介護者や介護家族の抵抗感が軽減されると回答した。

8.ケアマネジャーの観点で利用者におむつを勧める際のポイントは「吸収力(62.1%)」が最多

Q.利用者におむつ類(パッド・紙パンツ・テープ式おむつなど)を提案する際、重視するポイントをお答えください (ケアマネジャー:n=420)

「商品デザイン」は5.7%であり、前問の結果と合わせると、おむつらしくないデザインの商品を提案することにより、抵抗感は軽減できると考えてはいるもののデザインについて言及はしていない様子がうかがえる。

9.介護家族、ケアマネジャーにおけるおむつ類ブランドの認知度はライフリー(ユニ・チャーム)が最高、次点はアテント(大王製紙)

Q.以下の高齢者用おむつ類(紙パンツ・尿取りパッド・テープ式おむつなど)ブランドのうち、知っているものをすべてお選びください。※「聞いたことがある」程度でも結構です(複数選択可)(介護家族:n=340)

Q.以下のおむつブランドについて、ご存じのものをすべてお選びください※「聞いたことがある」程度でも構いません。(複数選択可)(ケアマネジャー:n=420)

2位までは介護家族とケアマネジャーの認知度の差はあまりないものの、3位、4位は介護家族とケアマネジャーでは、認知度が10%程度、5位は20%程度の差があった。

≪事業担当者のコメント≫

今回の調査では、排泄介助に対する介護家族の大きな負担や、おむつ選びに関する情報不足が浮き彫りとなりました。各社メーカーは診断コンテンツなどを通じて適切な製品提案を行っていますが、その情報が実際の介護現場、特に家族には十分に届いていない可能性があります。ケアマネジャーも種類やサイズの相談を受けており、情報の仲介役を担っています。

安心介護・ケアマネドットコムでは、こうした声をもとに、介護家族の課題解決につながる情報発信を今後も強化してまいります。

【調査概要】

「おむつに関する意識調査」

・調査期間:2025年5月20日(火)~2025年5月31日(土)

・調査対象:安心介護会員340名、ケアマネドットコム会員420名

・調査方法:Webを使用したアンケート

(調査の詳細に関しては別途資料がありますので、お問い合わせください)

安心介護およびケアマネドットコムは会員に向けたブランドごとの認知度や購入経路の調査なども実施可能です。詳細は以下よりお問い合わせください。

安心介護お問い合わせフォーム:https://i.ansinkaigo.jp/inquiry/user/new

ケアマネドットコムお問い合わせフォーム:https://i.care-mane.com/inquiry/company/new

※1:厚生労働省「令和7年5月分 介護保険事業状況報告(暫定)(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m25/2505.html) 結果の概要-p.1」および「第9期計画期間における介護保険の第1号保険料について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html) 集計結果-p.47」より

※2:富士経済グループ「Welfare関連市場の現状と将来展望 2024(https://www.fuji-keizai.co.jp/report/detail.html?code=162306835&la=ja)」(介護福祉向けパーソナルケア製品市場:2,655億円、大人用紙おむつ市場:2,387億円、2022年)より

※3:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査の結果(https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index2.html) 結果の概要-p.24」より

【「安心介護」について】

安心介護は介護で悩む人向けコミュニティです。介護に関する質問を専門家に直接聞くことができるQ&Aや、介護者同士の意見交換や悩み共有ができる繋がりの場、介護に関する知識などのコンテンツを提供しています。

URL:https://i.ansinkaigo.jp/

【「ケアマネドットコム」について】

ケアマネジャー向けコミュニティ。ケアマネジメントに役立つ最新ニュースや専門情報、悩み相談や意見交換ができる掲示板などのコンテンツを提供。ケアマネジャーを多方面からサポートしています。

URL:https://i.care-mane.com/

【株式会社エス・エム・エスについて】

2003年創業、2011年東証一部上場、2022年4月より東証の市場区分変更によりプライム市場へ移行。「高齢社会に適した情報インフラを構築することで人々の生活の質を向上し、社会に貢献し続ける」ことをミッションに掲げ、「高齢社会×情報」を切り口にした40以上のサービスを開発・運営しています。

名称:株式会社エス・エム・エス

所在地:東京都港区芝公園2-11-1住友不動産芝公園タワー

代表者:代表取締役社長 後藤夏樹

会社設立:2003年4月

資本金:25億5,172万円(2025年3月31日現在)

従業員数:連結4,528人、単体3,049人(2025年3月31日現在)

事業内容:高齢社会に求められる領域を、医療・介護/障害福祉・ヘルスケア・シニアライフと捉え、価値提供先であるエンドユーザ・従事者・事業者をつなぐプラットフォームとしての情報インフラを構築し、40以上のサービスを展開

URL:https://www.bm-sms.co.jp/

関連記事

光電子×サンダーロンで、動く毎日を快適な着け心地で日常生活を支えるサポーター

ワシオ株式会社(本社:兵庫県加古川市、代表取締役:鷲尾 岳)はこのたび自社ブランド〈もちはだ®〉から高齢者向けの新商品「らく温サポーター」を開発。2025年8月29日より、自社サイトにて予約販売を開始。

なぜ今、サポーターが必要なのか?

近年、日本の高齢化が深刻化しています。

・1970年には7%程度だった高齢化率は、2023年には29.1%に達し、日本は世界一の高齢社会であり、総人口の約3割が65歳以上

・「厚生労働省の調査では、65歳以上の高齢者で『手足の関節に痛みを感じる』と答えた割合は、男性85.2/千人、女性138.8/千人にのぼり、年齢が高くなるほど膝の不調を訴える方が増加

・要支援・要介護状態に至る原因として、関節疾患は第一位(要支援:17.2%、要支援1:20.0%)に挙げられている

日本の高齢化が進むなか、多くの高齢者が「体力や筋力の低下」「関節の痛み」「歩くことへの不安」など、日常生活の中で“動くこと”に悩みを抱えています。

「ひざの痛みを訴える人」は着実に増加している。

厚生労働省の『国民生活基礎調査』(令和4年)では、『手足の関節が痛む』と自覚している高齢者は、65~69歳で約73.4/千人、80歳以上では約108.0/千人にのぼり、年齢とともにその割合が確実に上昇しています。

つまり――

その結果、「出かけたいけれど膝が不安でやめてしまう」「ちょっとの移動でも疲れる」といった声が増え、買い物や旅行、友人との交流など、生きがいとなる活動を避けるようになってしまいます。

しかし、「今、動けないこと」は、将来にも大きく影響します。

筋力や骨密度の低下は「サルコペニア」「骨粗しょう症」を引き起こし、

膝の痛みや可動域の制限は「変形性関節症」や「ADL(日常生活動作)の低下」へとつながり、

結果的に寝たきりや要介護状態を招くリスクが高まってしまうのです。

冷えや血行不良と関節痛の関係

高齢になると血流が悪くなりやすく、筋肉や関節が冷えることで痛みが増すことがあります。

夏場の冷房による冷えも要因のひとつとして報告されています。

高齢者の関節痛は 、加齢による構造変化 × 筋力・骨量の低下 × 生活習慣や冷えが複雑に絡み合って生じます。

寒冷によって悪化する膝の痛みを和らげることは、健康を守るうえでも大切な課題となっています。

らく温サポーターの特徴

この「らく温サポーター」は、ワシオ株式会社が長年培ってきた技術とこだわりが詰まった、

サポーターです。

最大の特長は、光電子とサンダーロンの組み合わせ。

もちはだ®ブランドの特長:唯一無二の技術で世界から「寒い」をなくしたい

1955年創業。独自の起毛技術で高い保温力を実現した生地で衣類を製造するメーカーです。

独自の特許技術「鷲尾式起毛」により、糸からこだわり、やさしい肌ざわりと高い保温性を兼ね備えた製品づくりを続けてきました。

寒冷地で暮らす方の防寒対策としてはもちろん、冷えに悩む女性や高齢者、赤ちゃん、アスリートなど、さまざまな世代・シーンにおいて“ここちよいぬくもり”を届け、多くの支持を集めてきました。創業以来ずっと続くその姿勢は、高齢化の進展とともに拡大する関節疾患による生活の質の低下にも、新しい価値を提案しています。

近年注目される“温活”とも親和性が高く、「冷えから守ること」が、健やかな心身を支える土台になるという考えのもと、私たちは素材・設計・製法すべてにおいて丁寧なものづくりを続けています。

今後の展望:高齢社会が進む中で、“ぬくもり”の役割は変わらない

創業から70年にわたり、防寒衣料の専門メーカーとして「寒さに本気で悩む人々のためのものづくり」に取り組んできた当社は、これまで厳しい冬を前提に、快適性と保温性を追求してまいりました。

しかし現在、日本は急速な高齢化の進展により、膝の痛みや関節の不調に悩む方が増え続けているという新たな社会課題に直面しています。

このような状況下、私たちは改めて「ぬくもりの価値」を問い直しました。

そこで着目したのが、膝関節を支え、保温し、血流を助けるサポーターです。加齢に伴う筋力低下や血行不良は、膝関節への負担を増大させます。サポーターはその弱点を補い、日常生活の不安を和らげる役割を果たします。

今、私たちが果たすべき役割は、冬に限られたものではありません。

高齢化という時代の変化に寄り添いながら、膝を守り、生活の質を高める“ぬくもり”を提案することこそ、私たちの新たな挑戦です。

「世界から“寒い”をなくす」——これは、創業当時から変わらぬ当社のミッションです。

たとえ気候が変化しても、人の暮らしのなかには、いつの時代も“ぬくもり”が必要とされています。今後も私たちは、その“ぬくもり”を、丁寧に、真摯に届け続けてまいります。

製品情報

商品名:らく温サポーター

素材:シルク41%・アクリル35%・ナイロン14%・ポリエステル7%・ウール2%・ポリウレタン1%

サイズ:フリー

カラー:チャコールグレー

価格:4,950円(税込)

販売情報:

らく温サポーター(起毛なし):2025年8月29日(金)より予約販売開始

らく温サポーター(起毛あり):今後販売予定(開始日未定)

会社概要

会社名:ワシオ株式会社

● 代表者:鷲尾 岳

● 所在地:兵庫県加古川市

● 創業:1955年

● 事業:起毛ニット製品の製造販売(ブランド名:もちはだ®)

【本件に関するお問い合わせ先】

ワシオ株式会社 担当窓口:今津千果

電話:079-452-0311

FAX:079-452-0891

E-mail:imazu@mochihada.co.jp

会社WEB:https://washio-japan.com/

関連記事

少子高齢化が進む中、「終活」や「身辺整理」はもはや高齢者だけの問題ではなく、親世代・子世代の双方にとって身近なテーマとなりつつあります。特に2025年には、「団塊の世代」と呼ばれる昭和22年~昭和24年生まれの約800万人が75歳以上となり、国民の5人に1人が後期高齢者となる「2025年問題」が懸念されています。

こうした背景を受け、株式会社キュラーズ(本社:東京都品川区、代表取締役:スティーブ・スポーン)は、住宅の狭小化が進む東京都・愛知県・大阪府に在住する「団塊世代を含む70代」と「団塊ジュニア世代を含む50代」の男女を対象に、「終活・身辺整理」をテーマとした意識調査を実施しました。

また、同社では今回の調査結果を踏まえ、「思い出の品と一度距離を置き、その必要性を見つめ直したうえで、“断捨離をする”“誰かに譲る/次世代に継承する”という新たなライフスタイル」を提案するキャンペーン「継承TRUNK」を開始します。トランクルームの新たな利活用として、世代を越えた“モノとの向き合い方”を支援していきます。

●「団塊世代を含む70代」の約9割(89.4%)が、不用品の整理・断捨離の過程で「捨てられない・整理が進まない」ものがあると回答。理由の上位には、“思い出”や“感情”が整理の障壁 に。

● 親のモノを整理する団塊ジュニア世代も「捨てることへの葛藤」と「物理的な大変さ」に直面74.8%が「捨てるには忍びないと感じた物があった」と回答。

● 親の物品整理では「量の多さ」「保管スペース不足」が大きな負担に。 「量が多すぎて物理的に大変だった」(47.5%)、「保管するスペースがなかった」(39.6%)など、物理的な負担に悩む人が多い実態も明らかに。

●思い出の品と「一時的に距離を置き、物の必要・不必要を見極める」スタイルに、「団塊世代を含む70代」では34.1%、「団塊ジュニア世代を含む50代」では42.0%が共感できると回答。

|団塊世代の終活事情:モノが捨てられない「感情の壁」

「終活・身辺整理」をテーマにした本調査では、①「終活または身辺整理に取り組んでいる/意識している」と回答した団塊世代を含む70代の男女(440名)と、②「現在、親の終活や身辺整理を手伝っている/または相談されている」と回答した団塊ジュニア世代を含む50代の男女(329名)の2世代に対して調査を実施しました。なお、調査エリアは、住宅の狭小化が進む東京・大阪・名古屋の3大都市圏で実施いたしました。

「団塊世代を含む70代」の男女に対し、不用品の整理・断捨離の過程で「捨てられない・整理が進まない」と感じる物品があるかを尋ねたところ、約9割(89.4%)が「ある」と回答しました。その理由としては、「思い入れが強く、判断ができない」(65.3%)が最多で、次いで「もったいない」(55.2%)、「誰かに譲れるかもしれない」(43.4%)が続きました。終活や身辺整理の中における不用品整理のハードルは、物そのものよりも“思い出”や“感情”に起因する「感情の壁」にあることがうかがえます。

|団塊ジュニア世代の“親の終活”サポート事情

次に、「団塊ジュニア世代を含む50代」の男女に対し、親の終活・身辺整理を行う過程で扱ったことのある物のジャンルを尋ねたところ、「着物・衣類類」(36.5%)が最多となり、次いで「アルバム・写真・手紙などの思い出品」(33.1%)が上位に挙がりました。

また、取り扱った物に対して「捨てるには忍びない」と感じたことがあるかを尋ねたところ、7割以上(74.8%)が「あった」と回答しました。さらに、親の物品整理を進める中で困った経験・エピソードを聞いたところ、「量が多すぎて物理的に大変だった」(47.5%)、「保管するスペースがなかった」(39.6%)が上位に挙がりました。

これらの結果から、親の終活・身辺整理のサポートにおいて、「物を捨てる忍びなさ」といった感情的な問題に加え、「処理にかかる労力」や「保管スペース不足」といった物理的な問題も、大きな障壁となっていることが推察されます。

|モノと想いをゆっくり見つめ直す「継承TRUNK」キャンペーン開始

キュラーズでは、終活や実家じまいに取り組む方々と、それを支える子世代に向けた新たなキャンペーン「継承TRUNK」を開始いたします。本キャンペーンは、「思い出の品と一度距離を置き、その必要性を見つめ直した上で、“断捨離をする”“誰かに譲る/次世代に継承する”」というスタイルを提案いたします。調査結果からも分かるように、終活や身辺整理においては、モノに宿る思い出や他者の想いが判断を難しくする場面も少なくありません。「継承TRUNK」では、そうしたモノを一時的にトランクルームで保管し、“本当に必要なモノかどうか”を冷静に見極める時間と空間を提供します。

キュラーズでは「終活」や「実家じまい」といったライフステージの節目において、トランクルームの新たな活用方法として「継承TRUNK」を通じて、感情的・物理的な整理の負担軽減を支援してまいります。

■「継承TRUNK」概要

・対 象:終活や実家じまいを目的にトランクルームをご利用希望の方(5名様)

・期 間:2025年9月8日(月)~12月28日(日)

・内 容:日割り+6か月分利用料+セキュリティカード代金(2,970円)無料

・サイズ:ロッカーサイズ~2畳までのお好きなサイズ

・店 舗:千歳烏山店、渋谷幡ヶ谷店、駒場東大店

・エントリー方法:下記申請フォームまたはお電話(03-5572-6316)よりエントリーください

https://forms.gle/RsJWdqbZPyaC4Ji16

・備 考:メディア取材にご協力頂ける方が対象となります。

申請いただいた内容は当社所定の基準に基づき審査致します。

審査結果に関するお問合せにはお答えできません。

本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

キャンペーン適用の方には、末尾に記載のPR事務局よりご連絡させていただきます。

本調査の中で、両世代に対し「継承TRUNK」の取り組みへの意向を問うと、「団塊世代を含む70代」では3割以上(34.1%)が、「団塊ジュニア世代を含む50代」では4割以上(42.0%)が「共感できる」と回答しました。

終活アドバイザー 藤岡聖子さんコメント

親の終活や身辺整理で一番つらいのは、実は“モノ”そのものではなく、そこに宿る思い出や感情です。写真や手紙、使い込まれた日用品…手放すことは過去との別れのようで胸が痛むもの。一方で、保管場所の限界や処理の負担も現実問題として重くのしかかります。そんな時は、一旦“距離を置く”選択があれば、遺品整理も進みます。いつまでも整理ができず放置状態で、近隣に迷惑がかかるということも減るでしょうし、実家の売却・賃貸の返還もスムーズになります。トランクルームで保管することで心に余白が生まれ、本当に必要なものも見えてくるでしょう。キュラーズは屋内型で温湿度管理が徹底されており、管理が難しい絵画や着物なども安心して保管することが出来ます。またスタッフも常駐しているのでご相談もしやすいです。時間をかけて向き合い、「手放す」「譲る」「継承する」を選び取る。それは、モノの整理を超えて、心と暮らしを未来へつなぐ大切な一歩となるでしょう。

【調査概要】

※本調査結果をご利用の場合は、「キュラーズ調べ」のクレジット表記をお願いいたします。

・調査対象:

①「終活または身辺整理に取り組んでいる/意識している」と回答した70代の男女(440名)

②「現在、親の終活や身辺整理を手伝っている/または相談されている」と回答した50代の男女(329名)

・調査エリア:東京・大阪・名古屋の3大都市圏

・調査期間 :2025年7月14日(月)〜7月16日(水)

・調査方法 :インターネット調査

■キュラーズについて

キュラーズは、全国70店舗、41,000室を展開する日本最大級のトランクルームです。質の高いトランクルームサービスやお客様本位の取り組みが認められ、様々な調査においてキュラーズが提供するサービスを評価いただき、2001年の創業以来のべ18万人以上のお客様にご利用頂いております。高まる収納ニーズを背景に、都心部を中心とした高品質トランクルームの出店を強化しています。

キュラーズHP:https://www.quraz.com/

・株式会社キュラーズ 代表取締役 スティーブ・スポーン

2009年に来日し、屋内型トランクルーム最大手である株式会社キュラーズの代表取締役に就任。 急成長を遂げたトランクルーム市場において、先進的な運営手法で注目を集め、新聞・テレビ等の各種メディアに多数出演。また、米国セルフストレージ団体主催のExpoにて講演を行うなど世界的なトランクルームサービスの普及・促進へ向け精力的に活動を行っている

■会社概要

名称 :株式会社キュラーズ

本社所在地 :〒141-0032 東京都品川区大崎3-5-2

連絡先 :Tel: 03-4563-1500

代表取締役 :スティーブ・スポーン

従業員数 :203名(2025年1月現在)

創業 :2001年 8月2日

関連記事

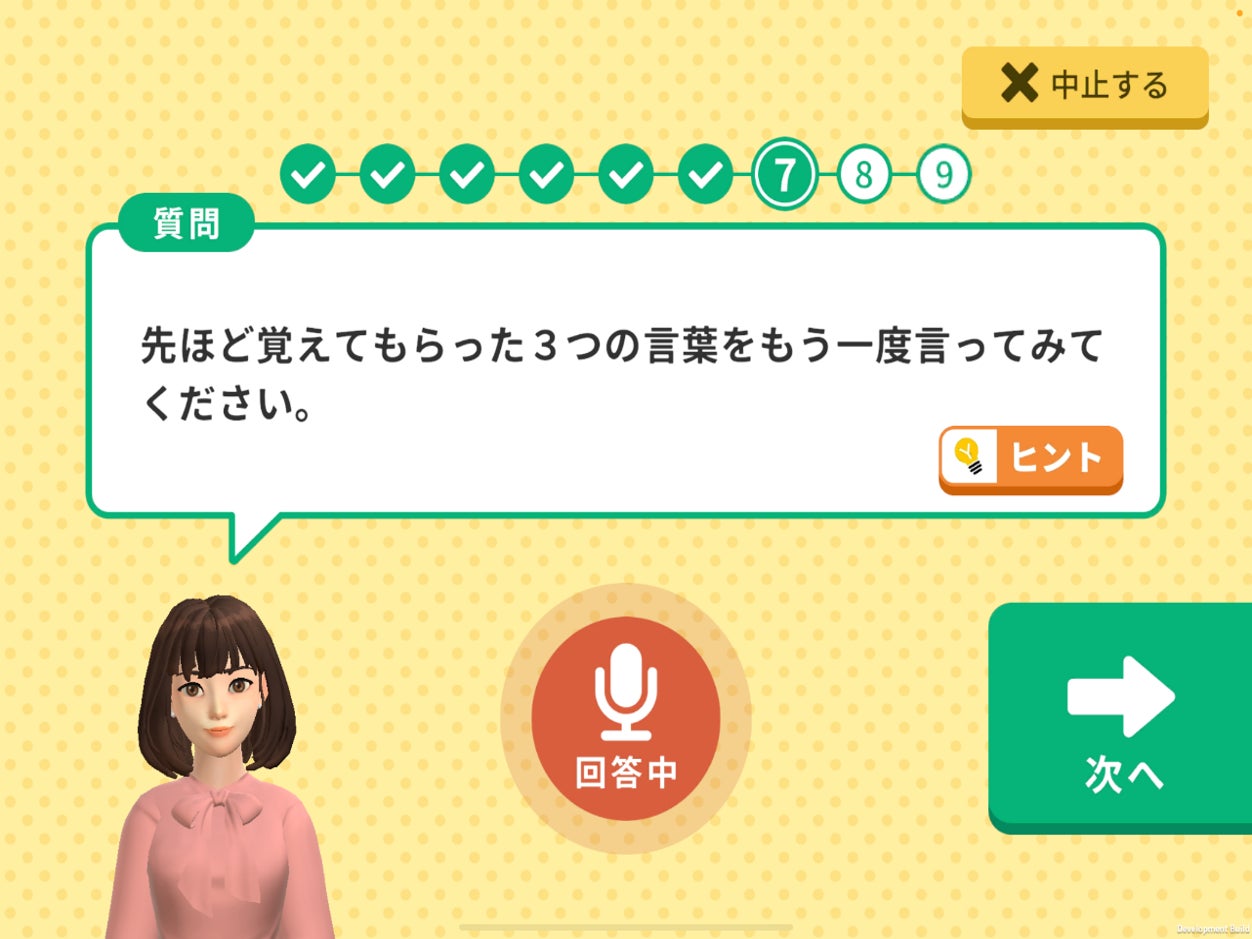

会話を通じて、楽しく手軽にセルフチェック。デジタルデバイド解消と介護予防に貢献

株式会社HYPER CUBEは、高齢者がAIアバターとの対話を通じてフレイルや認知症などの疾患チェックを行えるサービス「トモニ for 疾患チェック」を新たにリリースします。本サービスは、従来の「トモニ for フレイルチェック」の機能を拡張し、専門知識がなくても手軽に認知症の兆候を把握できる点が特長です。これにより、認知症の早期発見と介護予防を促進し、地域社会が抱える課題解決に貢献することを目指します。

開発の背景:深刻化する高齢化社会の課題と、認知症テストの現状

日本では高齢化が急速に進展し、ヘルスケア産業の市場規模は拡大を続けており、2030年には38兆円(※1)に達すると見込まれています。特に認知症は大きな課題であり、介護施設や高齢者ご本人から、より身近で簡単な認知症テストを求める声が多く寄せられていました。

従来の認知症テストは、専門家が約20分かけて実施する必要があり、被験者の約70%が心理的苦痛を感じる(※2)という報告もあるなど、実施へのハードルが高いのが現状です。こうした背景から、当社は誰でも手軽に、そして楽しく自身の状態を把握できる新しい形の疾患チェックサービスの開発に至りました。

新サービス「トモニ for 疾患チェック」の概要

「トモニ for 疾患チェック」は、AIアバターとの自然な会話を楽しみながら、フレイルや認知症のセルフチェックを行えるサービスです。

- 簡単な操作:AIアバターが自動で確認を行うため、特別な知識や難しいタブレット操作は不要です。デジタル機器に不慣れな高齢者でも安心してご利用いただけます。

- 自動判定とアドバイス:チェック結果は自動でデータ化・判定され、専門家でなくても結果に基づいた声掛けやアドバイスがしやすいように設計されています。

- 早期発見と予防連携:自治体との連携により、認知症の兆候を早期に発見し、介護予防センターといった専門機関へのスムーズな連携を促し、介護予防に繋げます。

「トモニ for 疾患チェック」の特長

本サービスの最大の特長は、日常会話の中に自然な形でテスト項目を組み込んでいる点にあります。これにより、利用者は検査を受けているという心理的負担を感じることなく、リラックスした状態でチェックを受けることが可能です。

この高いユーザビリティは、岡山市で実施したフレイルチェックの実証実験でも証明されています。参加した高齢者400人のうち95%が「操作が簡単で、他の人にも勧めたい」と高く評価しました。高齢者に特化したUIデザインと音声対話技術が、デジタルデバイドの解消にも貢献します。

また、サービスの背後には当社が強みとするAIとデータ解析技術があり、利用者の状況を把握し、一人ひとりに最適化された提案を行うデータプラットフォームを構築しています。

参考:トモニ for フレイルチェック(https://www.tomoni.tech/)

トモニ for フレイルチェックは現在、岡山市内の薬局・医療機関等26か所に導入されています(2025年5月時点)

より身近なヘルスチェック体験の実現に向けて

私たちは、フレイルチェックや認知症チェックをより身近に行える社会の実現を目指しています。これまでの取り組みを踏まえ、薬局や自治体と連携し、地域の誰もが気軽に利用できる仕組みを広げてまいります。健康状態を確認することは、本来ならば不安を抱えるきっかけではなく、自分らしい生活を続けるための前向きな一歩であるべきです。そのため、専門的なチェックを堅苦しいものではなく、楽しみながら取り組める体験として提供していきたいと考えています。

専門性がなくても、タブレットの画面を見ながら高齢者と一緒にスタッフが寄添える仕様にしています。

今後は、地域の薬局に設置されたチェックの場や、自治体が主導する健康イベントなど、日常生活の延長で自然に健康と向き合える機会を増やし、また、ご自身の状態を「知る」ことから始まり、ご家族や地域社会と「共有する」こと、さらに医療や介護の専門職へ「つなぐ」ことまでを支えるプラットフォームの形成を視野に入れています。

こうした活動を通じて、一人ひとりの高齢者が自分の健康状態を前向きに受け止め、「遊びが予防になる社会」づくりに貢献してまいります。

サービス提供について

2025年8月より実証実験を開始し、同年10月以降のサービス提供を目指します。全国の自治体や調剤薬局との連携を拡大し、地域包括ケアシステムの一翼を担うことで、健康寿命の延伸と医療費削減に貢献してまいります。

本サービスにご関心のある自治体、介護・ヘルスケア関連事業者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。協業や導入に関するご相談など、お気軽にご連絡ください。

本件に関するお問い合わせ

https://www.hyper-cube.co.jp/contact_form/

電話番号:050-1751-305

株式会社HYPER CUBEについて

「遊びが予防になる社会をつくる」をビジョンに掲げ、医療・介護・ヘルスケア領域におけるAIソリューション開発や、AI技術を活用した新規事業支援・開発支援、データ解析サービスなどを提供しています。従来のようにネガティブな気持ちから何かを始めるのではなく、遊ぶ、楽しむことをポジティブに続けることで、病気などを予防することができ、QOLを向上させる社会の実現を目指します。

https://www.hyper-cube.co.jp/

※1 経済産業省:新しい健康社会の実現に向けた 「アクションプラン2023」

※2 Lai, J. M., Hawkins, K. A., Gross, C. P., & Karlawish, J. H. (2008). Self-reported distress after cognitive testing in patients with Alzheimer’s disease. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 63(8), 855–859.

関連記事

– LET’S EXPOの“誘う企画”では、26,595人が「誘ってみよう」と行動を起こす –

一般社団法人関西イノベーションセンター(所在地:大阪府大阪市中央区、理事長:早乙女 実、以下、MUIC Kansai)が運営するユニバーサルツーリズムプロジェクト「LET’S EXPO」は、「万博に誘いたい人がいる」という方の背中を押すことを目的に、敬老の日にあたる9月15日(月・祝)の大阪・関西万博へ、500組1,000名を招待する「大阪・関西万博への無料招待企画」を立ち上げました。

この度、本招待企画にお申し込みいただいた26,595名のうち、3,852名を対象に「大阪・関西万博に誘うことに関するアンケート調査」を実施しましたので、その結果を公開します。

(大阪・関西万博への無料招待企画の詳細:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000094621.html)

LET’S EXPOでは、肢体不自由や視覚障がい等により、主に移動が困難な方々の「万博に参加したい」という思いを実現するため、リアルとバーチャルの両面から万博参加を支援する取り組みを行っています。

これらの取り組みを進める中で、高齢の方や障がいのある方を万博に誘いたいと思いながらも、自身の体力や移動の不安、心理的なハードルなどから、「誘うことをためらっていた」というケースを多く耳にするようになりました。

この度、こうした「誘いづらさ」の実態を明らかにするためにアンケート調査を行いました。

調査では、88.1%の方が今回の「大阪・関西万博への無料招待企画」を知る前から「万博に誘いたい人がいた」と回答する一方で、72.5%が「誘えていなかった」ことが明らかとなりました。

その理由としては「長時間の移動や歩行のサポートへの不安」(51.4%)が最も多い結果となりました。そのほか「断られるかもしれない」「喜んでもらえるかわからない」といった、ちょっとした迷いや気遣いが、誘うことをためらわせている様子がうかがえます。

一方で、半数以上の方が「この招待企画に背中を押された」(50.4%)と回答。少しの誘うきっかけがあることで、誘う側が一歩を踏み出しやすくなることが考えられます。また誘いたいと思った理由として、21.4%の方が「LET’S EXPOの会場内サポートがあるから」を挙げたことから、車いすの移動支援などの具体的なサポートが受けられることも、誘いたい人がいる方の気持ちを後押しすることがわかります。

さらに、今回の無料招待企画では26,595名を超える方が「誘ってみよう」と実際に行動を起こしてくださいました。こうした結果からも、ユニバーサルツーリズムを普及させていくにあたり「誘いづらさ」を解消することは、検討すべきポイントであると考えます。LET’S EXPOでは、今回の招待企画と調査で得られた結果をもとに、今後もあらゆる観点からユニバーサルツーリズムの普及に向けた取り組みを推進してまいります。

◆調査概要

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査期間:2025年8月19日 〜 2025年9月2日

回答者属性:「大阪・関西万博への無料招待企画」にご応募いただいた26,595名の方のうち3,852名

大阪・関西万博への無料招待企画の詳細:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000094621.html

※本調査内容を転載される場合は、出典がLET’S EXPOであることを明記くださいますようお願いいたします。

◆調査結果

<Q1~Q2考察>

88.1%が「誘いたい人がいた」と回答しており、多くの方がLET’S EXPOの「大阪・関西万博への無料招待企画」を知る前から、身近な高齢者や障がいのある方、長時間歩行に不安を抱える方を「誘いたい」と考えていたことがわかります。

一方で、一緒に万博に行きたいと思う方を「既に誘っていた」と回答した方は27.2%にとどまり、72.5%の方は誘うことができていませんでした。これらの結果から、誘うことのハードルの高さがうかがえます。

<Q3考察>

「誘いたい」と思いながらも行動に移せなかった理由として、最も多かったのは「長時間の移動や歩行のサポートへの不安」(51.4%)でした。「会場のバリアフリー対応状況がわからなかった」(14.4%)といった声もあり、現地での移動や環境への不安が、誘いづらさの要因となっていることが考えられます。

さらに「断られるかもしれない」(13.2%)、「喜んでもらえるかわからない」(12.5%)といった心理的なためらいや、「誘うきっかけがなかった」(11.8%)といった理由も一定数見られました。

これらの結果から、現地での移動支援やバリアフリー対応状況に関する情報の提供、そして心理的なためらいを和らげるきっかけがあれば、誰かを誘いたいと思う方が、より気軽に声をかけやすくなることが考えられます。

<Q4考察>

「この招待企画に背中を押されたから」(50.4%)が最も多いことから、今回の「大阪・関西万博への無料招待企画」が、誘うことの大きなきっかけとなったことがわかります。このような誘うきっかけがあることで、「誘ってみよう」という気持ちを後押しできることが考えられます。

次いで「親孝行がしたいから」(49.7%)、「誘いたい人と一緒に楽しみたいから」(44.8%)、「誘いたい人が1970年の大阪万博に行ったことがあり、今回も行ってみてほしいと思うから」(43.8%)といった回答が多くなっており、家族や大切な人との思い出づくりや感謝の気持ちが、「誘いたい」と思う原動力となっていることが読み取れます。

また、「LET’S EXPOの会場内サポートがあるから」(21.4%)という回答からは、身体的不自由を抱える方のための移動サポート等の具体的な支援が、「長時間の移動や歩行のサポートできるかわからない」といった不安を和らげ、「誘ってみよう」という気持ちを後押ししていることがわかります。

こうした結果からは、誘うきっかけを提供することと、安心して楽しむことのできる環境の両方がそろうことで、誘う側がさらに一歩を踏み出しやすくなることがうかがえます。

<Q5考察>

誘いたい人の人数について、平均で1.58人となりました。この数字を今回の「大阪・関西万博への無料招待企画」の申込者26,595人に当てはめて試算すると、最大でおよそ42,020人(26,595人×1.58人) が実際に誘われた可能性があることがわかります。

この42,020人の中には、“万博に行きたいけれど、自力で行くことが難しい“といった「誘われるべき方」も、相当数含まれていると考えられます。

こうした結果からユニバーサルツーリズムを企画する際には、現地での移動サポート等に加えて、誘う人が誘いやすくなるような仕組みづくりも併せて検討する必要があることがうかがえます。

◆LET’S EXPOについて

行こう。あきらめていた人と。

LET’S EXPOとは、万博に”簡単に行けない方”の参加を実現するユニバーサルツーリズムプロジェクトです。「万博に行きたいけれど、行くことができない」方々の課題を、当事者とその家族や介護・福祉関係者と解決し、誰もが楽しめる万博を目指しています。

(ホームページ:https://www.lets-expo.jp)

◆会場内サポートについて

LET’S EXPOが万博会場内で提供する、車いすユーザーの押し手サポート等を行い、身体に不自由を抱える方でも万博会場内をスムーズに巡ることをサポートする支援が「会場内サポート」です。詳細は以下のURLよりご確認ください。(会場内サポートの詳細:https://www.lets-expo.jp/service-a)

≪利用者の様子≫

<利用者の声(抜粋)>

- LET’S EXPOのサポートがなければ、足の悪い母と万博に行くことは叶いませんでした。「行けて良かった。本当に楽しかった。また行きたい!」という母の言葉が何より嬉しかったです。長蛇の列を避けて優先入場できたことや、会場内での安全確保や座席確保など、一歩先を読んだ対応に感動しました。ボランティアの皆さんとの会話も楽しく、別れ際には母が涙ぐんでいました。

- 構音障害のある私の言葉を最後まで真剣に聞き取ってくださり、会話が続いたことに胸が熱くなりました。まさに『心のバリアフリー』を実感しました。9月にもう一度と、今計画を立てている所です。その際は是非再度お願い致したいと存じます

- 車椅子での生活には不便を感じることも多い毎日ですが、今回の取り組みや、それに関わってくださる方々の温かさに触れ、明日への希望を感じることができました。今日の嬉しい気持ちと感謝の気持ちを胸に、これからも家族で前向きに生きていきたいと思います。本当にありがとうございました。

- LET’S EXPOのスタッフ様ボランティア様には感謝しかありません!万博という世界規模の博覧会イベントにてこのような取り組みがあること、素晴らしく思います。

- 展示も楽しんだけど、ボランティアさんとの会話が面白く、楽しかったです。また、車椅子での移動においても、前方で通路を確保してくださったり、暗いパビリオン内での安全に細心の注意を払ってくださったりと、ボランティアの皆様の心配りに大変感動しました。

- 万博が満喫できました。素晴らしいサポートのシステムをありがとうございます。ボランティアさん4名との時間が、女子会のようで楽しかったです。今日の皆さんに出会えて嬉しかったです。

- この度は、残り少ない人生の中で、イベントと言い、スタッフさんと言い、素敵な万博体験をさせていただき、ありがとうございました。また機会がございましたら参加させてください。

- 万博が終わっても、このようなサポートが続いてほしいと思います。

◆LET’S EXPOの運営主体企業について

■一般社団法人関西イノベーションセンター

所在地:大阪府大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

代表者:早乙女 実(理事長)

事業内容:MUIC Kansaiは、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよび株式会社三菱UFJ銀行が設立した会員制のオープンイノベーション創出拠点です。「観光・インバウンド」「環境」「健康」「食」「エンタメ」等をテーマに大企業とスタートアップ、自治体等が連携し、社会課題解決とともに新たな事業創出を目指した活動に取り組みます。

■東京トラベルパートナーズ株式会社

所在地:東京都渋谷区代々木3丁目22番7号 新宿文化クイントビル14階

代表者:栗原 茂行(代表取締役)

事業概要:介護施設向け旅行サービス「旅介」、介護施設向けオンラインツアーサービス「旅介オンラインツアー」、フランス発オンラインツアーサービス「ONYVA!」、会議室「新宿クイントサロン」、一般旅客自動車運送事業

■住友電気工業株式会社

所在地:大阪市中央区北浜4-5-33

代表者:井上 治(代表取締役社長)

事業概要:環境エネルギー関連事業、情報通信関連事業、自動車関連事業、エレクトロニクス関連事業、産業素材関連事業他の5部門にわたって、製品の開発、製造、販売、サービス等の事業活動を展開

◆運営協力・参画予定企業について

≪運営協力≫

株式会社kenma(プロジェクトデザイン)

株式会社Blanket(プロジェクト協力)

東北大学 瀧 靖之(運営企画サポート)

≪参画予定企業≫

特定非営利活動法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

特定非営利活動法人AYA

株式会社コネクシー

公益財団法人日本財団ボランティアセンター

社会医療法人愛仁会

関連記事

敬老の日に考える、意識は高いのに栄養が不足しがち?シニア世代で懸念される「栄養バランスの偏り」

株式会社Nwith(本社:東京都中央区、代表取締役:福澤龍人)は、60歳以上の男女100名を対象に「シニア※1の食生活に関する調査」を実施しました。この調査で、シニアの約8割が健康を「意識している」と回答したにもかかわらず、約半数が現在の食生活の栄養バランスに不安を感じているという、健康意識と実際の食生活の間に大きな「ズレ」があることが判明しました。特に、健康維持に不可欠な「たんぱく質」が不足していると感じるシニアが多く、この「ズレ」が「栄養バランスの偏り」につながる可能性があることが示唆されました。

本リリースでは、「栄養バランスの偏り」の予防や改善に向けて意識できる工夫について、管理栄養士の解説を交えてご紹介します。

※1 本リリースでは、シニアは自立高齢者(介護が必要ではなく最低限の身の回りのことを自分で出来る60代以上の男女)と定義する。

調査サマリー

- 健康意識と食生活の「ズレ」が顕著に! シニアの約8割が健康を意識する一方で、栄養バランスが取れていると感じる人は約4割に留まる。

- 約6割が栄養摂取の「ギャップ」を実感! 健康のために摂取したい栄養素と、実際に摂取できている栄養素に「ズレ」があると回答。

- 「栄養バランスの偏り」の兆候か?不足しがちな栄養素トップ5に「たんぱく質」がランクイン。 意識して摂取しようとしているにも関わらず、不足を感じている人が多い実態が判明。

- 食事の準備負担が「ズレ」を加速! 約半数のシニアが食事の準備に負担を感じており、これが栄養バランスの偏りにつながる可能性。

シニアの健康意識は高いが、食生活の「ズレ」が顕著に

ご自身の健康状態について、どの程度意識しているか尋ねたところ、「非常に意識している」(16.5%)、「意識している」(60.0%)を合わせて76.5%が健康を意識していると回答しました。

}しかし、「ご自身の現在の食生活は、栄養バランスが取れていると思いますか?」という質問に対しては、「非常にそう思う」(4.3%)、「そう思う」(36.5%)と回答したのは合わせて40.8%にとどまり、高い健康意識とは裏腹に、実際の食生活には大きな「ズレ」があることが伺えます。

約6割が栄養摂取の「ギャップ」を実感!「栄養バランスの偏り」の入り口か

「健康のために摂取したい栄養素と、実際に摂取できていると感じる栄養素にギャップはありますか?」という質問に対し、「大いにある」(8.7%)、「少しある」(52.2%)と、合わせて60.9%がギャップを感じていると回答しました。このギャップこそが「栄養バランスの偏り」への入り口となる可能性があります。

意識と実際の摂取量の「ズレ」が浮き彫りに!特に「ビタミン/食物繊維」で顕著

「健康のために、日頃から食生活で意識していることは何ですか?」という質問(複数回答可)では、「野菜を多く摂る」(76件)、「栄養バランス」(58件)、「規則正しい時間に食べる」(37件)が上位にきており、特に「野菜」は意識して摂取しようとしているにも関わらず、ビタミンや食物繊維不足を感じている人が多いという実態が明らかになりました。これは、摂取意識と実際の摂取量との間に「ズレ」が生じ、「栄養バランスの偏り」のリスクを高めている可能性を示唆しています。

食生活の「ズレ」を加速させる「食事準備の負担」と「食費の壁」

「普段の食事の準備について、負担に感じることはありますか?」という質問には、「頻繁に感じる」(14.8%)、「時々感じる」(34.8%)と、合わせて49.6%が負担を感じていると回答しました。具体的な課題としては、「献立を考えるのが面倒」「調理が大変」「食材の買い出しが大変」といった声が多く聞かれました。

また、「健康的な食事を続ける上で「食費の負担」を感じますか。」という質問では、「やや感じる」(38.3%)、「非常に感じる」(11.3%)を合わせると約半数(49.6%)が食費に負担を感じており、これが健康的な食生活を阻む要因となっている可能性があります。

見過ごされがちな生活習慣の「ズレ」:食事回数と運動習慣

日々の食生活や生活習慣にも「ズレ」が見られます。

1日の食事回数

シニアの83.5%が「3食」と回答しているものの、2食以下と回答した人も15.7%存在し、規則正しい食習慣が維持できていないケースも見受けられます。

主菜(肉・魚・卵・大豆製品)を食べる頻度

毎日摂取していると回答したシニアは72.2%と高いものの、週に数回以下と回答した人も27.8%おり、たんぱく質摂取の頻度にばらつきがあることが示唆されます。

運動や体を動かす習慣

「週に数回」(30.4%)、「ほとんどしない」(21.7%)、「全くしない」(2.6%)、「月に数回」(4.3%)と、運動習慣が不足しているシニアが約60%に上ります。食生活だけでなく、運動習慣の不足も「栄養バランスの偏り」やフレイルのリスクを高める要因となります。

1日の食事回数は大半が3食と回答しており、食習慣の規則性は高いと言えます。

しかし、主菜の摂取頻度にばらつきが見られることや、約半数のシニアが運動習慣が不足している点は、栄養摂取の不安定さや、筋肉量の維持に必要な栄養素の需要と供給の「ズレ」を示唆しています。これらの生活習慣における「ズレ」が複合的に作用することで、シニア層の「栄養バランスの偏り」のリスクに配慮が必要と考えられます。

CHONPS管理栄養士のコメント

大塚 愛永(管理栄養士)

新卒でフィットネス関連企業に入社し、ニュートリション部署でサプリメントの商品開発補佐を担当。その後は、自社ヘルシーカフェの事業責任者としてメニュー開発・店舗運営・人材教育をリード。現在は「運動と栄養の両面から、一度きりの人生をより豊かに」という想いのもと、CHONPS(チョンプス)の管理栄養士としてオンライン食事指導も行いながら、ピラティスインストラクターとしてレッスンの提供もしている。姿勢・呼吸・食事の“三位一体”で、目標に合わせたPFC設計から日常の習慣化まで伴走。ジムやクリニックとも連携し、無理なく続くボディメイクと健康づくりを支援しています。

今回の調査で明らかになった、シニア層の健康意識と食生活の「ズレ」は、まさに「栄養バランスの偏り」が忍び寄る留意すべき兆候と言えます。栄養バランスの偏りとは、摂取カロリーは足りている、あるいは過剰であるにもかかわらず、体に必要な特定のビタミン、ミネラル、たんぱく質などの必須栄養素が不足している状態を指します。これは、偏った食生活や加工食品の摂取過多、あるいは加齢による食欲不振や消化吸収能力の低下などが原因で起こり、見た目には痩せていなくても、体の中では栄養不足が進行している点が特徴です。特に、筋肉や血液の材料となる「たんぱく質」の不足は、筋肉量の減少による「フレイル」(虚弱)や、免疫力の低下、骨密度の低下など、様々な健康問題を引き起こし、健康寿命を大きく損なうリスクがあります。

この「ズレ」を解消し、「栄養バランスの偏り」から身を守るためには、日々の食事で意識的に栄養バランスを整えることが不可欠です。そこで注目したいのが、オンラインの食事指導サービスです。専門家による個別の食事指導は、日々の食生活における疑問や課題を解消し、無理なく栄養バランスの取れた食事を継続するための具体的なアドバイスを提供します。個々の健康状態や好みに合わせたパーソナライズされた指導により、この「ズレ」を効果的に修正し、より効果的に栄養管理ができるようになります。

実例:CHONPSサポートを受けたユーザーの声

70代Mさんは、健康意識が高く、自炊を心がけていましたが、最近「食欲がわかない」「何を作ったら良いか分からない」と感じ、食事量が減りがちでした。CHONPSの1 on 1サポートで、管理栄養士から「手軽にたんぱく質を摂れる食材の選び方」や「少量でも栄養を補給できる献立の工夫」のサポートを受けました。また、調理の負担を減らすための冷凍食材の活用法も学びました。

その結果、無理なく食事のバリエーションが増え、食欲も改善。ご本人からは「食事の時間が楽しみになった」「体力がついて外出が楽になった」との声がありました。

※個人の体験であり、すべての方に同様の結果が得られるわけではありません。

今日からできる食事のヒント

健康意識と実際の食生活の「ズレ」を解消し、「栄養バランスの偏り」の課題から身を守るためには、日々の食事に具体的な工夫を取り入れることが重要です。

ここでは、無理なく栄養バランスを整え、特に不足しがちなたんぱく質を補給するためのメニュー例をご紹介します。

◆朝食:手軽にたんぱく質をチャージ

- 納豆ご飯(卵黄をプラス)+ワカメと豆腐の味噌汁

- ヨーグルト(きな粉・フルーツ入り)+ゆで卵+全粒粉パン

- 牛乳(または豆乳)+プロテインパウダー+バナナ

昼食:バランス重視で満足感アップ

- コンビニで選ぶなら:鶏むね肉のサラダチキン+おにぎり(鮭や梅など)+野菜スティック

- 自宅で簡単に:サバ缶と野菜の煮物+玄米ご飯+きのこのお味噌汁

- 麺類を食べるなら:卵と鶏肉を入れたうどん(野菜をたっぷり)

夕食:無理なく栄養を摂る工夫

- 魚の切り身(焼く・煮る)+温野菜(冷凍野菜活用)+ご飯

- 豚肉と野菜の炒め物(豚こま肉活用)+豆腐とネギの味噌汁

- 市販の惣菜を活用するなら:高たんぱく質惣菜(例:鶏肉の和え物)+具だくさんスープ

間食:賢く栄養補給

- チーズ、ゆで卵、牛乳、ヨーグルト、ナッツ類など、手軽にたんぱく質やビタミン、ミネラルが摂れるものを選びましょう。

これらのメニューは、シニアの方々が無理なく日々の食生活に取り入れられるよう、手軽さ、栄養バランス、そして特にたんぱく質の摂取を意識して考案しました。

日々の食事に少しの工夫を加えることで、「ズレ」を解消し、健康長寿へと繋げていきましょう。

自分に適した食事を『CHONPS/チョンプス』がご提案

CHONPS(チョンプス)は、管理栄養士が監修するオンライン食事指導サービスを提供しています。個々の健康状態や食の好みに合わせたパーソナルな食事プランの提案や、日々の食事に関するアドバイスを通じて、シニア世代の健康的な食生活の「ズレ」を解消し、「栄養バランスの偏り」の課題を把握し、見直しを支援します。

専属管理栄養士は【業界最大級の在籍管理栄養士4,000名】を誇り、その中でも採用率6%という厳選された管理栄養士が皆様の食生活改善のサポートを担当します。

使用するアプリケーションの開発もすべて社内で行っており、使いやすさ・続けやすさを徹底的に追求しています。

『管理栄養士』がアプリ開発・食事指導・サポートに関わる事でお客様が安心して取り組むことができ、長期的な成果を実現しています。

敬老の日を機に、ご自身や大切なご家族の食生活の「ズレ」を見直し、「栄養バランスの偏り」に立ち向かいませんか?CHONPS(チョンプス)は、美味しく、手軽に続けられる食生活をサポートし、健康的な暮らしに役立つことを目指しています。

現在、CHONPS(チョンプス)では30分の無料相談を実施しております。

皆様自身や皆様の父母、祖父母の健康を支えるアドバイスをさせていただきます。

ぜひ一度無料相談へお越しください。

【調査概要】

調査対象:60代以上の男女(n=100)

調査方法:インターネットリサーチ

調査時期:2025年9月

調査主体:株式会社Nwith

【本件に関するお問い合わせ】

CHONPS(チョンプス):https://chonps.jp/

取材・掲載に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

株式会社Nwith 広報担当

・メール:info@n-with.com

・TEL:03-6899-5499

関連記事

高齢者施設のたんぱく質不足と厨房負担を同時に解決!

高齢者施設向けの商品開発・冷凍食材の提供を手がけるグローバルキッチン株式会社(本社︓東京 港区、代表取締役︓亀井泰人)が運営するまごの手キッチンは、高齢者施設における⾼齢者のたんぱく質不⾜と厨房の業務負担という二つの課題を解決するため、1杯で 3.0g以上のたんぱく質を⼿軽に補給できる高齢者施設向けの冷凍スープ「たんぱく強化汁・具セット」(全16種)を、2025年9⽉1⽇(月) より全国の高齢者施設向けに発売を開始しました。

開発の背景︓介護現場が直⾯する「栄養」と「業務」の ⼆重の課題

⾼齢者の深刻なたんぱく質不⾜

⾼齢化が進む⽇本において、⾼齢者の栄養問題は喫緊の課題です。特に たんぱく質の不⾜は、筋⾁量が減少し、⼼⾝の活⼒が低下する「フレイル」や「サルコペニア」の主要な原因とされています。厚⽣労働省の報告でも、これらの予防には⼗分なたんぱく質摂取の必要性が指摘されています。在宅療養⾼齢者の約2割が低栄養状態にあり、5割以上がそのリスクを抱えているというデータもあり、施設⼊居者においても同様の傾向が⾒られます。⾼齢者のたんぱく質推奨摂取量は体重1kgあたり 1.0g以上とされていますが、⾷欲不振や咀嚼・嚥下機能の低下により、 ⽇々の⾷事だけで必要量を満たすことは容易ではありません。

⼈⼿不⾜と品質安定化に悩む厨房

⼀⽅、⾷事を提供する介護施設の厨房では、慢性的な⼈⼿不⾜やスタッフの調理スキルのばらつきが⼤きな課題となっています。「味噌が溶けきらない」「具材の⼤きさが不揃い」といった細かな問題が、⾷事の品質低下や利⽤者の誤嚥リスクに繋がりかねません。また、栄養強化のために補助⾷品を追加する作業は、さらなる業務負担となり、本来のケア業務に充てるべき時間を圧迫しています。これらの課題は、施設の運営 コスト増加や、ひいてはサービスの質の低下にも影響を及ぼす可能性があります。

新商品「たんぱく強化汁・具セット」シリーズの特徴

まごの手キッチンの「たんぱく強化汁・具セット」は、これらの課題を解決するために開発された、栄養価と簡便性を両⽴した新しい高齢者施設向けの汁物です。美味しさはそのままに、⾼齢者に必要なたんぱく質を⼿軽にとっていただけます。

⼿軽に、確実に。1杯で3.0g以上の⾼品質たんぱく質

本商品の最⼤の特徴は、1杯(120ml想定)で3.0g以上のたんぱく質が摂取できる点です。そのうち3.0gは、体内で吸収されやすいコラーゲンペプチドを使⽤しています。ペプチドとは、たんぱく質が消化・分解され、アミノ酸が数個つながった状態のことで、効率的な栄養吸収が期待できます。通常のゼラチンや大豆たんぱくと異なり、体内で速やかに吸収されやすいため、消化機能が低下しがちな高齢者にも適した形態です。近年の研究では、コラーゲンペプチドの継続的な摂取が、高齢者の筋⾁量や⾻の健康維持に寄与する可能性が報告されています。

女子栄養大学 栄養クリニック 蒲池桂子教授のコメント:

本商品には、吸収効率の高い「コラーゲンペプチド」が配合されていますが、特有の風味も気にならず、違和感なくお召し上がりいただけます。中でも、生姜の香りが際立つ中華スープは、特におすすめの一品です。

朝の時間帯にたんぱく質を摂取することは、筋肉量の維持・向上に効果的とされているため、朝食に取り入れられると良いですね。そのままでも手軽にたんぱく質を補えますが、白飯を残しがちな方や飲み込みに配慮が必要な方には、おじや風にアレンジするのもおすすめです。食べやすくなるだけでなく、溶き卵を加えることで、さらにたんぱく質を強化できます。

調理のアレンジがしやすく、利用者様の体調やお好みに合わせて工夫できる点も、本商品の魅力です。たんぱく質を効率よく補える一品として、毎日のお食事にご活用ください。

飽きさせない、⾷事の楽しみを広げる全16種

毎⽇の⾷事が単調にならないよう、和・洋・中の幅広い献⽴に対応できる全16種類のバリエーションをご⽤意しました。定番の味噌汁(9種)に 加え、コンソメスープ(4種)、中華スープ(3種)をラインナップ。これにより、「今⽇の主菜は洋⾷なのに、汁物はいつも味噌汁」といったミスマッチを防ぎ、献⽴全体の満⾜度と⾷事の楽しみを向上させます。

誰でも、いつでも、同じ品質を。簡便調理で業務を効率化

本商品は「濃縮スープ」と「具材」がセットになった冷凍タイプ。調理は、鍋で濃縮スープを希釈し、乾燥具材と⼀緒に温めるだけ。 調理経験の浅いスタッフでも、誰でも簡単に、味のブレなく安定した品質の汁物を提供できます。この簡便性は、調理済み⾷材の活⽤による業務効率化のメリットと同様に、調理スタッフの負担を⼤幅に軽減します。

関係者コメント

開発責任者︓八張友宏(グローバルキッチン(株) 商品開発課)

介護現場の⽅々から『⼿軽に栄養価を⾼めたいが、味や⼿間、コストの⾯で最適な商品がない』という切実な声を数多く伺ってきました。

栄養補助食品などを個別に提供している現場も多いと思いますが、費用面や手間の面から食事として継続的に摂取していただくことに重要性を感じております。今回の商品は毎日提供する『汁物』をいかに手間なく、美味しく、食事としてたんぱく質摂取量UPできるかを考え、具現化した物となります。

特に調理工程でのスープの溶けやすさ、極力残食の無いように提供量の設定や飲みやすさには徹底的にこだわりました。この⼀杯が、⼊居者様の健康やご家族の笑顔、そして現場で働く皆様の負担軽減に繋がることを⼼から願っています。

今後の展開

当社は今後、「たんぱく強化汁・具セット」シリーズを軸に、介護施設に向けて、食形態対応や嚥下サポートなどのニーズに応じた商品ラインを拡充予定です。導入施設向けには、施設運営や栄養管理に役立つ無料セミナーの開催など、食材提供にとどまらない包括的支援体制を構築し、介護現場の⾷と栄養の課題解決に貢献してまいります。

商品概要

・商品名:たんぱく強化汁・具セット

・発売日:2025年9月1日(月)

・内容:コラーゲンペプチド入り濃縮スープ+乾燥具材(5人前)

・種類:全16種(味噌汁9種/コンソメスープ4種/中華スープ3種)

・たんぱく質量:1杯あたり3.0g以上(うち3.0gはコラーゲンペプチド)

・保存方法:冷凍(-18℃以下)

・賞味期限:製造日より365日

・販売形態:法人向け(介護施設・高齢者施設・病院等)

・価格:お問い合わせください

【導入お問合せ】

サービス資料のダウンロードはこちら

https://www.global-kitchen.jp/contact/service-document/

会社概要

法人名:グローバルキッチン株式会社

代表:代表取締役社長 亀井泰人

所在地:東京都港区東新橋二丁目12番1号 PMO東新橋8階

電話:03-6459-0746

事業内容:高齢者施設への調理済み冷凍食材の商品企画・開発・販売、個人向け通販事業(まごの手キッチン)、配食支援事業

ホームページ:https://www.global-kitchen.jp/

関連記事

特殊詐欺やフィッシング詐欺の対策サービスを提供するトビラシステムズ株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:明田 篤、証券コード:4441、以下「トビラシステムズ」)は、2025年9月15日「敬老の日」に向けて、高齢者におけるスマホの利用状況に関するアンケート調査を実施しました。調査結果をレポートとして公開します。

敬老の日をきっかけに、家族でスマホやインターネットの防犯について話し合う機会にお役立てください。

◉ 高齢者の半数以上(51.6%)が「スマホで不安や困り事を感じたことがある」と回答

◉ トラブル経験は「不審な電話(86.1%)」「不審なSMS・メール(62.1%)」が多数

◉ スマホのトラブル「誰にも相談しなかった(37.4%)」が最多

◉ 家族に相談しない理由は「自分一人で解決できると思った(52.0%)」が最多

◉ スマホの防犯について家族と話し合う人ほど、より一層の防犯サポートを望む結果に

■ニセ警察詐欺、被害額の5割強が60代・70代

警察庁の発表によると、2025年7月末時点での特殊詐欺の被害額は722.1億円に達し、過去最悪だった前年の年間被害額(718.8億円)をすでに超える状況となっています。

また昨今は、警察官等をかたり捜査名目で現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」の被害が急増しています。同手口の被害額は70代が127.4億円で最多、次いで60代が122.2億円で、この2つの年代で被害額の5割強を占めています。

さらに、SNSを利用した投資詐欺やロマンス詐欺の被害も増加し、60代以上でも被害が多発しています。

<参考資料>

警察庁「令和7年7月末における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)」

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/250902/01.html

警察庁「最近のニセ警察詐欺の特徴について(令和7年7月末時点)」

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/assets/img/new-topics/detail/250902/01/01.pdf

■高齢者における「スマホのトラブル」に関するアンケート調査

トビラシステムズは、高齢者(65歳以上)におけるスマホ利用状況やトラブル経験、日頃の防犯や対策についてアンケート調査を行いました。

【調査概要】

調査実施会社:トビラシステムズ株式会社

実施期間:2025年9月4日

対象:子どもを持つ全国の65歳以上の男女

有効回答数:1,201

調査方法:インターネット調査(Surveroidを利用)https://surveroid.jp/

◯高齢者の92.8%がスマホを所有

高齢者の92.8%が「スマホを所有している」と回答しました。高齢者においてもスマホの利用が広く浸透している実態が明らかになりました。

◯スマホを持つ高齢者の半数以上が「不安や困り事を感じる」

「スマホを使っていて不安を感じたり、困ったりしたことはあるか」と尋ねたところ、「よくある」「時々ある」と回答した人は合計51.6%でした。スマホを利用する高齢者の半数以上が、何らかの不安を抱えていることがわかります。

◯高齢者のスマホでも「不審電話」「不審SMS」が多数

スマホを使っていて経験したことのあるトラブルについて尋ねたところ、最も多かったのは「知らない番号から電話がかかってきた(86.1%)」、次いで「心当たりのないSMS・メールを受け取った(62.1%)」でした。詐欺の可能性がある電話やSMS・メールが、高齢者のスマホにも日常的に届いていることがわかります。

また、「スマホの設定方法がわからなくなった(27.4%)」や「アプリやサービスの使い方がわからなくなった(25.1%)」といった、スマホやインターネットの利用面に関する不安も目立ちました。

◯スマホのトラブル「誰にも相談しなかった」が約4割

高齢者がスマホを使っていて被害やトラブルにあったとき「誰に相談したか」を尋ねたところ、「誰にも相談しなかった(37.4%)」が最多となりました。次いで、「息子・娘(32.4%)」「配偶者(28.4%)」が続きました。

家族以外では、「携帯ショップ(12.8%)」「友人・知人(8.3%)」と回答する人も一定数いました。

スマホのトラブルを誰にも相談しない高齢者が一定数存在することから、詐欺などの被害リスクを抱えたまま孤立化してしまう懸念があります。

◯相談しない理由は「自分一人で解決できると思った」

スマホ利用中に経験した被害やトラブルについて、子(息子・娘)や孫に相談しなかった人に対し、なぜ相談しなかったかを尋ねたところ、「自分一人で解決できると思ったから(52.0%)」が最多となりました。

また、「迷惑をかけたくなかったから(18.8%)」「忙しそうだったから(10.8%)」といった、家族に対する遠慮から相談をしない傾向も見られました。

スマホの被害やトラブルを自分一人で解決しようとする高齢者が多いことから、家族や周囲の声かけや相談によって防止できる被害リスクが潜在している可能性が考えられます。

◯スマホの防犯について家族と話し合う人ほど防犯意識が高い

「スマホの防犯やインターネットのトラブル対策について、普段から家族で話し合うことはあるか」と尋ねたところ、「よくある」「時々ある」と回答した人は合計55.2%で、過半数を占めました。一方で、「ほとんどない」「全くない」と回答した人は合計44.8%で、4割が防犯に関する話し合いの習慣がない層であることがわかりました。

さらに「スマホの防犯についてもっと家族にサポートしてほしいと思うか」という質問では、普段から家族と防犯について話し合う人の59.2%が「もっとサポートしてほしい」と回答しました。これに対し、普段家族と話し合わない人で「もっとサポートしてほしい」と答えたのは28.5%にとどまり、71.5%がサポートを望まない結果となりました。

このことから、普段から家族で防犯について「話し合う人」は家族により一層のサポートを求め、防犯意識が高い傾向がみられます。一方で、「話し合わない人」は家族にサポートを望まず、防犯意識が低いことが示唆されます。

■調査結果のまとめ

◯高齢者のスマホも詐欺のリスクにさらされている

スマホを利用する高齢者の半数以上が、不安や困り事を感じていることがわかりました。また、不安や困り事を感じていないで人も、知らない番号からの電話や、心当たりのないSMS・メールを受けている人は多数いることから、高齢者のスマホにおいて日常的な詐欺のリスクが発生していると考えられます。

◯「自分で解決できる」と考える一方で、潜在的な被害リスクも

スマホの被害やトラブルにあったとき、誰にも相談しない高齢者が約4割いることがわかりました。相談せずに一人で抱え込むことで結果的に被害が拡大する危険性があるため、家族の声かけや、相談できる窓口の確認が不可欠です。

◯防犯意識向上のカギは家族とのコミュニケーション

特殊詐欺被害は、「自分はだまされない」と考えている人ほど狙われやすい傾向があります。したがって、防犯について普段から家族と話し合わない人や、防犯のサポートを望まない層こそ、被害リスクが潜在している可能性が高いと考えられます。家族から能動的に声をかけ、「日常的なコミュニケーション」や「困った時に相談できる環境づくり」を積み重ねることが、特殊詐欺被害防止に向けて重要です。

■迷惑電話・SMS対策アプリ「トビラフォンモバイル」

迷惑電話・SMS対策アプリ「トビラフォンモバイル」は、トビラシステムズの迷惑情報データベースをもとに、特殊詐欺や悪質な営業・勧誘などの迷惑電話の着信時に自動で警告・拒否を行います。着信時だけでなく発信のダイヤル時にも危険をお知らせします。電話帳に登録していない番号も、データベースと合致する場合は発着信時に相手先の事業者名称を表示するので、安心して電話に出られます。迷惑SMSの対策機能も搭載しており、フィッシング詐欺の被害防止にも有効です。

「トビラフォンモバイル(Android版)」では、国際電話を一括で警告・拒否する機能を搭載しています。また、迷惑電話が発生している可能性のある国番号および番号帯に属する電話番号を検知し、警告・拒否する機能を搭載しています。近年急増する、国際電話番号を使った特殊詐欺の対策にご活用いただけます。

「トビラフォンモバイル」公式サイト

■トビラシステムズについて

テクノロジーで社会課題の解決を目指し、特殊詐欺やフィッシング詐欺、グレーゾーン犯罪撲滅のためのサービスを提供しています。詐欺電話・詐欺SMS等の情報を収集・調査してデータベースを構築し、自動でフィルタリングする「迷惑情報フィルタサービス」は、固定電話、モバイル、ビジネス向けに展開し月間約1,500万人にご利用いただいています。

<会社概要>

会社名 :トビラシステムズ株式会社

代表者 :代表取締役社長 明田 篤

証券コード:4441(東証スタンダード市場)

設立 :2006年12月

所在地 :愛知県名古屋市中区錦2-5-12 パシフィックスクエア名古屋錦7F

公式サイト:https://tobila.com/

関連記事

親と「親が認知症になった場合」について話したことがない人が7割。親が認知症になった場合に最も不安なことは「治療や介護などの費用負担」。認知症当事者と家族への支援制度も過半数は「知らない」

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLのグループ会社である株式会社LIFULL senior(代表取締役:泉 雅人)が運営する業界最大級の老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」は、9月21日の「認知症の日」に向けて、認知症の家族の介護を経験したことがない方を対象に、親が認知症になった場合の備えや不安に関する意識調査を実施しました。

■調査背景

9月21日は「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」において定められた「認知症の日」です。認知症に対する理解を促進し、当事者が尊重され、共に生きる社会を目指すことを目的に制定されました。

老人ホームへの入居のきっかけとして多く挙げられるのが、認知症の発症です。LIFULL 介護には、お電話で老人ホームへの入居に関するご相談にお応えするサービス「LIFULL 介護入居相談室」があり、多くの当事者ご家族から入居のご相談を受けてきました。

ご家族が当事者になる前から、認知症そのものや、認知症をもつ人への支援制度の正しい知識があれば、当事者やそのご家族が納得いく判断ができる可能性が高まります。そこでLIFULL 介護では、まだ認知症のご家族の介護をされたことがない方を対象に「認知症介護」への不安について意識調査を行いました。

■調査サマリー

・親が認知症になった場合に不安なこと第1位は「治療や介護などの費用負担」。若年層は「介護と仕事の両立」を高齢層よりも不安視している

・「親が認知症になった場合」について親と話したことがない人は約7割。60代以上は「話し合ったことがある」と「話したくない」に分かれる

・親が認知症になった場合を想定して親と話し合ったことがあるトピック最多は「自宅で暮らすか、介護施設を利用するかなど住まいについて」

・親が認知症になり施設入居を検討することになった場合に不安なこと、最多は「介護施設に入居する金銭的余裕」

・認知症当事者へのサポートや支援制度、認知症介護未経験者の過半数は「知らない」

■調査

親が認知症になった場合に不安なこと第1位は「治療や介護などの費用負担」。若年層は「介護と仕事の両立」を高齢層よりも不安視している。

親が認知症になった場合に不安なことについて聞いたところ「治療や介護などの費用負担」(34.9%)が最も多い結果になりました。治療内容や必要な介護は人によって大きく差があり、一般的な相場がわかりづらいものです。経験がない方にとってはより不透明な部分が多く、不安に感じる人が多いようです。

次いで「親とのコミュニケーション」(29.5%)、「介護をすることで受ける心身へのストレス」(29.4%)という結果でした。一般的に「認知症になると何もわからなくなる」「認知症になると怒りっぽくなる」などの偏見は存在しており、その影響により「認知症の人とのコミュニケーションや介護は難しい」という見方が根強いことが垣間見えました。

「親が認知症になった場合に不安なこと」の世代間ギャップを見るために、60代以上と若年層(20~30代)を比較し、ギャップが大きかった項目トップ10を出してみました。最もギャップが大きかったのは「自分の仕事・生活と介護の両立」で、若年層が60代以上よりも不安視していることがわかりました。20〜30代は働く現役世代ということもあり、仕事と介護の両立をより不安視する傾向にあると言えそうです。他に若年層の方が不安視している項目として「介護をすることで受ける心身へのストレス」、「親とのコミュニケーション」などがありました。

逆に60代以上の方が回答率が高く若年層とのギャップが大きかった回答として「特にない」が挙げられ、若年層の方が様々な不安を抱えていることがわかりました。

「親が認知症になった場合」について親と話したことがない人は約7割。60代以上は「話し合ったことがある」と「話したくない」に分かれる

親が認知症になった場合のことを親と話し合ったことがあるかを聞いたところ、「話し合ったことがある」(7.5%)、「軽く話し合ったことがある」(19.3%)を合計し、26.8%とおよそ3割が話し合ったことがあると回答しており、話し合ったことがない人は7割にも上ることがわかりました。

前項の「親が認知症になった場合に不安なこと」という質問に、「特にない」と回答した人は15.8%と少数にとどまっていました。多くの人が不安を感じるにもかかわらず、親と「親が認知症になった場合」を想定して話し合うことは少ないようです。

親が認知症になった場合のことを、親と話し合ったことがあるかについて世代別に回答をみたところ、 「話し合ったことがある」、「軽く話し合ったことがある」と回答した人は40代から60代にかけて21.9%から32.4%と大きく増加します。しかし、「話したくない」という回答も40代から60代以上にかけて11.8%から19.4%と増加しています。一般的に年齢が上がるほど、親と認知症について話す必要性は高まりますが、60代以上においては話し合ったことがある人と、話すことに消極的な人に分かれるようです。

親が認知症になった場合を想定して親と話し合ったことがあるトピック最多は「自宅で暮らすか、介護施設を利用するかなど住まいについて」

親と、「親が認知症になった場合」について「話し合ったことがある」、「軽く話し合ったことがある」と回答した方にどんなトピックについて話し合ったことがあるか聞いたところ、およそ半数の方が「自宅で暮らすか、介護施設を利用するかなど住まいについて」と回答しており、認知症と住まいの場所の問題が結びついている方が多いことがわかります。

認知症は短期記憶が損なわれる、あるいは物事を順序立てて実行することが難しくなるなどの症状があるため、例えば火の始末を忘れてしまう、家事ができないなど、一人で自宅に住み続けることが難しくなる場合があります。しかし、実際は症状の現れ方や進行は様々で、サービスの活用や暮らしの工夫で一人暮らしを続けている方もいらっしゃいます。必ず介護施設に入居するというものではありません。ご家族が認知症になった場合、選択肢を広く持ち、ご本人の意思を尊重して住まいを選ぶことが重要です。もし入居する場合も、ご本人が納得して入居することが入居後のQOLの向上につながります。

親が認知症になり施設入居を検討することになった場合に不安なこと、最多は「介護施設に入居する金銭的余裕」

親が認知症になり、もしも施設入居を検討することになった場合に不安なことを聞いたところ、最も多かったのは「介護施設に入居できる金銭的余裕があるか」(37.1%)でした。介護の経験がない方にとってお金は最も不安なこととして挙げられるようです。

また、「受け入れてもらえる介護施設が見つかるか」(32.8%)も多くの回答を集めていました。老人ホームの入居相談でも、度々『認知症のために受け入れられる介護施設がないのではと思っていた』とご家族が介護施設探しに躊躇されていたケースがあります。しかし、実際は認知症の方を受け入れている介護施設は多く、LIFULL 介護に掲載している施設のうちおよそ9割は認知症の方のご相談が可能な施設です。(※)ただし、認知症の症状は百人いれば百通りの症状の現れ方があります。認知症の方の施設入居の際に重視したいのは、過去にその施設がどのような症状の方にどう対応してきたかです。もしも認知症の方の施設を検討することになった場合は、入居先に細かく対応方法を聞いてみると良いでしょう。

※2025年9月2日時点の掲載データから算出

認知症当事者へのサポートや支援制度、認知症介護未経験者の過半数は「知らない」

・日常生活自立支援事業…判断能力が不十分な人の事務手続きや金銭管理を支援する社会福祉協議会の事業

・地域包括支援センター…地域ごとに設置され、高齢者や家族の相談に応じる窓口

・認知症外来…認知症を専門に診る外来

・認知症家族会…介護している家族同士が体験を共有し、相談できる集まり

・認知症カフェ…認知症の人や家族、地域の人が気軽に集まり交流できる場

・本人ミーティング…認知症の本人同士が集まり、経験を共有する場

認知症当事者へのサポートや支援制度の名前を挙げ、どれだけ知っているか聞いてみたところ、全ての項目で「知らない」が過半数を超えることがわかりました。特に「本人ミーティング」、「認知症カフェ」、「認知症家族会」など、公的な制度ではないものの当事者やご家族同士で交流できる仕組みが、いずれも「知らない」が7割を超えており、知名度の低さが浮かび上がりました。

ご本人やご家族が人と交流することで自信や社会との接点を得られることは、病気と付き合っていく上で大きな利点があります。自治体の公式サイト等で案内されていることが多く、当事者になる前から、お近くにどのようなコミュニティがあるのかを調べてみると良いでしょう。

また「日常生活自立支援事業」は認知症などにより判断能力が不十分な人が地域で自立した生活ができるよう、福祉サービスの利用サポートや金銭管理の支援などを受けられるものです。認知症の方の安全な暮らし、住まいを考える上で利用できる重要なサービスのため、お住まいの地域の社会福祉協議会等で調べておくと良いでしょう。

LIFULL 介護編集長小菅秀樹のコメント

認知症と診断されても、必ずしも施設へ入居する必要はありません。症状の進み方や困りごとは人によって異なります。訪問介護やデイサービスを上手に使えば、在宅生活を続けられる方も少なくありません。大切なのは「本人が安心して過ごせる場所はどこか」を家族で考えること。そのうえで、将来を見据えて施設という選択肢も理解しておくと安心につながります。

施設を検討する際は、費用や立地だけでなく「①認知症ケアに慣れたスタッフがいるか」「②落ち着いて過ごせる環境か」「③医療との連携があるか」といった点を確認しましょう。また、必須ではないものの、協力医療機関に認知症を専門的に診られる医師が関わっていると安心です。薬の調整や症状への対応を専門的に判断してもらえるので、より心強く感じられます。

ただし、入居を強く拒む方も少なくありません。「家にいたい」という自然な気持ちを無理に否定すると、かえって不安が大きくなります。その場合はデイサービスやショートステイなどを活用し、自宅以外の雰囲気や生活環境に慣れていく方法もあります。さらに主治医やケアマネジャーなど第三者の言葉が後押しになることもあります。家族だけで抱え込まず、専門職と連携しながら「本人の安心」と「家族の負担軽減」の両立をめざすことが、住まい選びを進めるうえでの大切な視点といえるでしょう。

調査概要

調査期間:

スクリーニング調査 2025年8月25日〜27日

本調査 2025年8月28日〜29日

調査対象:認知症をもつご家族の介護に携わった経験がない20代から60代の男女882人

調査主体:株式会社LIFULL senior

調査手法:インターネット調査

株式会社LIFULL senior について

「老後の不安をゼロにする」をビジョンに掲げ、ヒトとテクノロジーの力で、超高齢社会の課題を解決するさまざまな事業を展開しています。主な事業として、老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL 介護」、遺品整理業者検索サービス「みんなの遺品整理」、介護施設向け買い物代行業務支援サービス「買い物コネクト」があり、今後も高齢者や関わる人々が抱える不安や課題に向き合って事業を拡大していきます。

株式会社LIFULL senior 概要

会社名:株式会社LIFULL senior(ライフル シニア)

所在地:東京都千代田区麹町1丁目4−4

代表取締役:泉 雅人

設立:2015年7月1日

事業内容:

老人ホーム検索サイト『LIFULL 介護』の運営

https://kaigo.homes.co.jp/

遺品整理業者検索サイト『みんなの遺品整理』の運営

https://m-ihinseiri.jp/

介護施設向け買い物代行支援サービス『買い物コネクト』の運営

https://lp.kaimonoc.jp/

自治体向け買い物弱者支援ツール『買い物コネクト』の運営

https://lp-g.kaimonoc.jp/

介護当事者一歩手前の世代に向け、介護や老後に関する最新情報や体験談を発信するウェブメディア『tayorini』(たよりに)の運営

https://kaigo.homes.co.jp/tayorini/

株式会社LIFULLについて (東証プライム:2120、URL:https://lifull.com/)

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME’S」、空き家の再生を軸とした「LIFULL 地方創生」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」など、この世界の一人ひとりの暮らし・人生が安心と喜びで満たされる社会の実現を目指し、さまざまな領域に事業拡大しています。