50代・60代、ミドルシニア女性が見つけた“介護美容”というセカンドキャリア

美容で高齢者に笑顔を届ける、新しい働き方の実例

「もう迷っている時間はないと思った」──50歳で介護職に転身した原 美紀子さんと、「看護師の仕事だけで人生を終わらせたくなかった」と語る63歳の荻野 久子さん。年齢も経歴も異なる2人の女性が、いま、“美容の力”を使って高齢者に笑顔と自信を届けています。

2人に共通しているのは、株式会社ミライプロジェクト(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山際 聡)が運営する「介護美容研究所」で高齢者向けの美容を学び、在学中からご利用者に美容の提供ができる施設に転職し、介護や看護の現場で“ビューティーケアワーカー”として活躍していること。人生100年時代、“次のステージ”に向けて学び直しに挑戦し、介護現場に“新たな心のケア”を届ける存在として注目されています。

「もう迷っている時間はない」──50歳で介護業界へ飛び込んだ原さん

飲食店で働いていた原 美紀子さん(50歳)は、将来への不安から働き方を変えることを決意しました。

体力的な限界を感じ始めていたこと、そしてこのままの仕事を続けた先に「自分はどうなりたいのか」が見えなくなっていたといいます。そんな折、趣味で続けていたネイルやスキンケアを活かせる、新たな仕事があると知り、「高齢者の方々に美容を届けられる!楽しみ!」と心を動かされました。それが“介護美容”との出会いです。

将来、介護美容を仕事にすることを目指し、原さんは介護職員初任者研修を修了した上で2024年10月、介護美容研究所に入学。在学中に介護職に転職し、現在は東京都内の高齢者施設で働いています。

2025年3月、勤務先で初めての美容イベントを開催。ひな祭りに合わせてネイルケアを実施し、5月の母の日にも第2回を開催しました。参加者は初回の倍近くに増え、ご利用者からは「孫に見せたら自慢できるかな?」「こんなかわいくしてもらったらお嫁に行けちゃうね」と笑顔とともに感想が寄せられたそうです。

特に印象に残ったのは、80代の車椅子の女性ご利用者とのエピソード。カラーを塗る前からメイク道具を見てニコニコと笑顔を浮かべていたそうです。手に拘縮がある方でしたが、施術中は原さんが塗りやすいようご自身で手の角度を調整するなど、積極的に協力してくれました。「一緒に工夫しながらネイルを塗っていった感覚があって、本当にうれしかったです」と原さんは振り返ります。 施術後、その方は手元をじっと見つめながら、嬉しそうな表情を浮かべていたといいます。

さらに1ヶ月後、その方の送迎を担当した際、ご自宅に到着した原さんに向かって、ご主人にこう紹介してくれたそうです。「この方が、爪の色を塗ってくださったのよ」。原さんは「普段は接点のない方だったので、その一言に思わず泣きそうになりました。まだ介護職になって間もない自分のしたことが、ご利用者の心に残ったことが本当に嬉しかったです」と語ります。

「介護美容の活動を、施設のイベントだけでなく、いつか自分の手でも届けられたら幸せだなと思いました。」

原さんは現在、美容もできる介護職として自分らしい働き方ができていると感じているそうです。将来的には、介護職をベースにしながら、個人で訪問美容サービスも提供する“二本柱の働き方”を目指しているとのこと。

「日々の介助や会話などの小さな仕事も、すべて将来の目標に通じていると感じながら働けています。」と前を向きます。

「看護師だけで終わりたくなかった」──63歳、荻野さんの挑戦

埼玉県の有料老人ホームで働く看護師・荻野久子さん(63歳)は、40年以上にわたる看護師の現場経験があります。ですが、60歳を過ぎ「このまま看護師の仕事だけで人生を終わらせたくない」と考えるようになり、方向性を模索。介護美容の仕事を知ったときには「これだ!」と思い、2023年10月、介護美容研究所に入学して新たな学びに挑戦しました。

現在は、介護美容のカリキュラムを修了し、在学中から転職した施設で看護師業務に加えてネイルやハンドトリートメントなどの美容ケアを月3〜4回提供しています。2024年11月から開始し、これまでに美容ケアを提供したご利用者数は、累計で110名以上にのぼります。

美容ケアを受けた後、ご利用者は事務所に立ち寄り「きれいになったよ!」と嬉しそうに見せに来てくれるといいます。食事の時間にはご利用者同士で「次は何色にする?」「あなたもやってもらったの?」とネイルを見せ合い、自然と会話が広がるようになりました。 また、印象的だったのは、認知症を持つご利用者の変化です。ネイルを受けたことによって穏やかになり、表情は笑顔に変わりました。そして普段はほとんど言葉を発しない方が、ネイル施術のあとに笑顔で「ありがとう」と声をかけてくれたのです。

施設のホーム長は「医療や介護とは違う“心のケア”ができるようになり、職員もご家族も喜んでいます」と話します。

荻野さんは現在の働き方について、「看護師の業務とバランスが取れており、美容ケアを通じて利用者の方が若々しく、笑顔になっていく姿を見るのがとても楽しいです。」と語ります。

学び直しで人生が変わる。介護・医療の新しいキャリア設計を支援する「B&Cキャリアパーク」

原さんや荻野さんのように、“介護と美容”をかけ合わせた新たな働き方で再出発するミドルシニアが増えています。

その背景には、株式会社ミライプロジェクトが運営する人材紹介サービス「B&Cキャリアパーク」の存在があります。B&Cキャリアパークでは、介護・看護の資格を持ちながら、美容ケアを提供できる“ビューティーケアワーカー(BCW)”を全国の施設に紹介しています。

2023年10月の開始以来、累計取引先法人数は436法人にのぼり、転職者のうち無資格・未経験から介護職になった方は41%。介護現場で新たなキャリアに挑戦する人々の背中を押してきました。

いま介護業界は、「人手不足」だけでなく、「ケアの質の向上」、「入居者満足度の改善」、「職員のモチベーション維持」といった“目に見えない課題”にも直面しています。

B&Cキャリアパークでは、美容というプラスαのケアができる人材を施設に届けることで、

・ご利用者が笑顔になる

・スタッフが誇りを持って働ける

・施設全体の魅力が向上する

──そんな“介護現場の空気”を変える支援をしています。

実際、B&Cから転職したスタッフがネイルやハンドケアを通じてご利用者と信頼関係を築き、笑顔の輪を広げています。

これからの介護は、「介助」だけでなく、「関係性」や「幸福感」をつくる時代。

ミライプロジェクトは、その新しい介護を支える人材として、ケアビューティスト/BCW(ビューティーケアワーカー)の育成と就業支援を通じ、業界全体のアップデートに貢献してまいります。

介護美容研究所について

高齢者向け美容サービスを提供できるプロフェッショナルの技術を習得できる社会人スクールです

・全国6拠点で展開(東京・横浜・名古屋・大阪心斎橋・大阪梅田・福岡)

・入学者の約半数は介護・美容業界未経験者

・2025年10月、埼玉県さいたま市に大宮校が新たにオープン予定

・スクールHP:https://academybc.jp/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/carebeauty_mirapro/

株式会社ミライプロジェクトについて

所在地:東京都渋谷区神宮前1-15−15 タガミ神宮前ビル2F

設立:2015年11月19日

事業内容:介護・医療関連職の人材紹介事業、介護×美容の人材育成事業、訪問美容事業、介護×美容の商品販売事業

会社HP:https://www.mirapro.net/

問い合わせ先

株式会社ミライプロジェクト(介護美容研究所)

広報担当:矢島

メールアドレス:yajima.r@mirapro.net

住所:東京都渋谷区神宮前1-15−15 タガミ神宮前ビル2F

関連記事

~住まいのプロ・近藤典子が挑む、空き家にさせない実践型支援~

「空き家 × 自分ごと化」─親の家が片づけられず、そのまま空き家に。

全国に約900万戸ある空き家の多くは、実家の“放置”が要因と言われています。

住まい方アドバイザー・近藤典子(実績40年)が立ち上げたプロジェクトは、

〈親子で片づける〉〈専門家が同行〉〈出版・映像の記録〉という

“日本初※”の三位一体モデルで、空き家を〈未然に防ぐ〉実践型支援。

■課 題:親の家を放置し、「とりあえず空けておく」が空き家増加に直結

■解決策:親子×プロ×記録のしくみで、片づけを「ひとりごと」から「社会ごと」へ

■呼びかけ:実証を広げるため、クラウドファンディングに初挑戦(~9/16)

返礼の一例

〇親の家を片づける現場体験コース

〇書籍・映像に親子で登場プラン(顔出しOK限定)

返礼品(書籍など)に加え、「支援しながら体験できる」新しい仕組みで空き家予防を目指します。

※2025年6月23日現在、〈親子参加×専門家同行×出版・映像発信〉の三要素を備えた空き家予防プロジェクトは国内で他に確認されていません。

1. なぜこのプロジェクトを始めたのか

「空き家問題」は食い止められる

特に40〜60代にとって「親の家の片づけ」は、相続・介護・空き家の入り口になるリアルな問題。 しかし多くの人が、どう向き合い、どう始めればいいのか分からず、時間だけが過ぎていく…。そんな現実を解決すべく立ち上がります

2. プロジェクト概要

「片づけ」から空き家予防をめざす、日本初の取り組み

空き家になる家の「共通点」

・親が亡くなった、「何があるのか分からない」

・モノが多すぎて、「片づける気にならない」

・家族で「今後どうするか」を話し合っていない

こうした状態が、【放置】につながり、気づけば「空き家問題」に発展してしまうのです。

3.プロジェクトで目指す体制づくり

40年の経験を惜しみなく還元します

ぶっつけ本番のプロジェクトです。ご依頼いただく先々で片づけを実践しながらこれらの体制をつくっていきます。同時に「親の家を片づける」取り組みが空き家予防につばがることを行政、地方の新聞社様にもセミナーという形で呼びかけます。その為に、近藤典子のセミナーもリターンの1つに御用意しました。多くの方に私どもの取り組みを知ってほしくて「クラウドファンディング」初挑戦しています。どうかご支援をお願いします

4.返礼品(書籍など)の一部をご紹介

このクラウドファンディならでは、返礼品をご用意しました。

5.応援メッセージをいただきました

住まい方アドバイザー・近藤典子が代表理事を務める団体です。

40年以上にわたり、暮らしを快適にすることを使命とし、片づけ・収納・住宅提案を通じて「暮らしの困りごと」を解決してきました。間取りや動線にも着目し、住宅のプロ向け講座も展開。高齢化や空き家問題への対応を強化するため、2025年に一般社団法人日本住まい方アドバイザー協会から、一般社団法人ホーム&ライフ協会へ改称しました。これからも暮らしに寄り添い、安心と快適を届けていきます。

この挑戦が、あなたやご家族の“これから”を考えるきっかけになれば幸いです。

<取材等のお問い合わせ>

“空き家になる前に動く” 新しい選択肢。取材・転載・応援、大歓迎です。

8月には、神奈川県の個人邸で1軒目の親子の片づけを実践します。

一般社団法人ホーム&ライフ協会 担当 北島(平日:10時~17時)

info@kondonoriko.com 080-3018-6168

関連記事

傘のバリアフリー・ノーマライゼーション【高齢者や障がい者などを排除するのではなく、健常者と同等に当たり前に生活できるような社会こそが、正常な社会であるという考え方】を!!

足あと合同会社(所在地:埼玉県越谷市、代表:福田英樹)は、傘ホルダー「Casash+」を進化させ、2025年6月30日(月)11時より、第三弾の「シン傘ホルダーCasash+」をアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたします。「Casash+」は弊社オリジナルの製品。傘を手ぶらでさすことができます。手を濡らさず、きれいに折りたたんで水滴を取り、リュクやランドセルに付けてハンズフリーで移動。傘の「不」を解決する商品です。今回「Casash+」が更に進化して登場。シン傘ホルダーCasash+は折り畳み傘を、手を自由に使いながら手ぶらでさせたり、片手で長傘の動作を完了する事ができます。

さらに、車椅子利用者や片麻痺、四肢損傷、弱視、全盲の方でも、手ぶらで傘をさすことができるのが、新しい傘ホルダーCasash+の大きな特長です。

《シンCasash+の特徴》

シンCasash+を使用する事により、片手で傘をしまう事ができ、片手だからこそ、傘を手に持たずに、片手だからこそ手ぶらで傘をさす。材質を新たに見直し、硬くなったことで、長傘での手ぶら傘の安定性が増します。

片手だけで傘のたたむ・しまう・さす動作を済ませる事ができます。片麻痺、四肢損傷でも傘をより使いやすくなります。

傘ホルダーをリュックに取り付けておく事で、片手で傘の動作を完了する事ができます。

車椅子でも、傘を手ぶらでさす事ができます。

ポーチと傘ホルダーの位置を変える事で傘の向きも変える事ができます。

弱視や全盲の方でも、手ぶらで傘をさす事ができます。

手で傘を持たなくて済むため、白杖での移動の邪魔にもなりにくいです。風など吹いた場合でも、傘ホルダーに手を添えれば向きも変えられます。

新しいアタッチメントにより、大きな傘を使用することも可能です。伸びる傘や16本骨傘、大きい折り畳み傘なども利用可能。大きい長傘は重いので、介護で使う場合はバインダークリップでアタッチメント固定します(お辞儀運動をするとアタッチメントのベルクロが重さで負けてしまい傘が外れます。)

もちろん、それ以外でもお子様との手をつないで移動、ベビーカーを押している時、農作業、草抜き、真夏のレジャー、真夏のフェス、写真撮影、旅行先などなど、日傘を使う方にもおすすめです。

新しく生まれ変わったシン傘ホルダー「Casash+」を是非!「Makuake(マクアケ)」にて割引価格で先行予約販売スタート!

商品名:Casash+(カサッシュプラス)フルセット

カラー:黒・白・黄色・ハードVer:黒 付属アタッチメント:黒

商品名:Casash+ハードVer

カラー:黒 選べる付属アタッチメント:黒

先行販売期間:2025年6月30日(月)11時~

特設ページ:https://www.makuake.com/my/project/start/shin-casash-plus/?utm_source=a53&utm_medium=email

関連記事

高齢者の免許返納率はわずか2% 車なしでも移動・買い物・健康面が充実するよう包括的なサポートで返納後の生活不安解消へ

株式会社セーフライド(本社:福岡県福岡市、代表取締役:山内紗衣、以下「セーフライド」)は、福岡市と協働し、「令和7年度ふるさと納税を活用した福岡市ソーシャルスタートアップ成長支援事業」を活用して、個人版・企業版ふるさと納税での寄付受付を7月1日より開始いたしました。

高齢ドライバーの事故をなくすことを目的に、運転免許返納後の生活に不安を抱える高齢者に、1ヶ月間にわたり車のない生活を送っていただく「おためし免許返納体験」を支援することで、円滑な免許返納を促進します。日本における高齢ドライバーの免許返納率はわずか2%に留まり、車を手放した後の生活に不安を抱える高齢者は69%にも上ります。本プロジェクトを通じて、高齢者やその家族が抱える不安を解消し、免許返納後も豊かで安心な生活を送れる社会の実現を目指します。

寄付受付プロジェクトページはこちら▶https://furusato-forgood.jp/projects/000328

1,福岡市ソーシャルスタートアップ成長支援事業とは

福岡市が認定した福岡市ソーシャルスタートアップ成長支援認定事業者(福岡市内の地域や社会の課題解決に想いをもって取り組むソーシャルスタートアップ)について、ふるさと納税を活用し資金調達を行います。(令和7年度の採択企業:9社)具体的には、納税者が応援したい事業者を選択し、ふるさと納税として福岡市に寄付をすることで、福岡市が補助金としてその事業者に寄付金を配布する仕組みです。

例)

①以下のふるさと納税サイトから、申し込む 個人版→https://furusato-forgood.jp/projects/000328 ②↑ここで、もつ鍋セット(3万円)を選んだ場合 ③返礼品は、いつも通りもらえる&その3万円は私たちの事業支援金にもなります。

▼返礼品について 「福岡市の返礼品」からお好きなものを選んでいただく形になります。

弊社は日本でも重要視されている「高齢ドライバー事故」の社会課題を解決する、新しいソリューションであることが評価され、選出されております。

2, 高齢ドライバーの免許返納における課題

日本での高齢ドライバーの免許返納率はわずか2%。危ないながらも運転を続けている高齢者は少なくありません。一方で多くの高齢者にとって車は「生活の足」であり、公共交通機関が不十分な地域では車を手放すと生活が大きく制限されてしまいます。ある方は、『父親が90歳になるが軽トラを運転して毎日畑に行きます。運転を辞めて欲しいが、唯一の楽しみを奪ってしまうと引きこもりになりそうで辞めて欲しいと言えない』と涙ながらに仰っていました。

事実、車を手放した後の生活に不安を抱える高齢ドライバーは69%もおり、免許返納が出来ない大きな理由となっています。このような背景から、家族をはじめ、免許センターや自治体、医療機関といった高齢ドライバー関係機関でも、免許返納を勧めることが難しい現状があります。

3,「おためし免許返納体験」とは

おためし免許返納体験とは、1か月間車の無い生活を高齢者が実際に体験するサービスです。1か月間公共交通機関を使ったり、自転車やセニアカーなどのモビリティに試乗したり、自治体や企業の宅配サービスを利用することで、「意外に移動手段が便利だった」「自治体や企業のサービスを使って問題が解消された」と車を手放しても快適な生活が送れることに気付き、高齢者が自発的に「車はいらない」と決断できるようになります。

《体験者の声》

コミュニティバスを使うようになって、毎回会う人とおしゃべりをするようになり友達が増えました。車で買い物に行っていたときは人と話さなかったので、今の方が楽しいと感じて車を手放しました。

自治体が買い物支援をしていたのを知らなかったので、今回の体験をきっかけに使ってみました。重たいお米やトイレットペーパー等を配達してくれるのでとても便利でした。

体験中、夫婦で30分歩いてバス停や買い物に行くようになり、運動量が増えました。また、道中で会話が弾み、夫婦仲も良くなりました。

過去に滋賀県で行われた同様の取り組みでは、実施者のうち20%(全国平均の10倍)が免許返納に至った成功事例もあります。

4,「おためし免許返納体験」3つの特徴

①体験中に利用できる割引特典

体験中にスーパー/タクシー/スポーツジム/家事代行サービスなどの割引券を配布予定です。(現在協力企業を募っております)

「このスーパーで使えるクーポンがあるから、バスで行ってみよう」こうした小さな行動が積み重なり、車が無くても生活できるという自信へとつながっていきます。さらに、これは将来的に必要になる移動手段や支援サービスを、あらかじめ“使ってみる”ことができる貴重な機会にもなります。

②試供品の提供

宅配弁当や、レトルト食品、健康食品などの商品をお届けします。(只今準備中で、現在協力企業を募集しております)

これは高齢者の方々には非常に大きなモチベーションになるだけでなく、宅配弁当やレトルト食品といった、運転卒業後の生活を支える商品に先に触れてもらうことで、不安を無くす強力なツールになります。

③気軽に相談できるサポート体制

高齢者とそのご家族はLINEや電話などで気軽にスタッフに相談することが出来ます。

「お米が重くて買いに行けない」「病院までの交通が心配」。そんな声に対して、コンシェルジュのように寄り添います。ネット注文のサポート、提携している生協のお試し利用、自治体支援の紹介など、その人に最適な解決策を提案します。目の前の不安を1つずつクリアしていくことで、「今はまだ卒業できない」から「もう卒業してもいいかも」という心理的変化が生まれます。

5,体験後の生活サポート「サードライフ」の充実

私たちは運転卒業後の生活(=サードライフ)を車を持っていた時よりももっと楽しいものにしたいと考えています。車を手放してタクシーに変えるだけで毎年20万円~30万円浮く人もいます。私たちは、その浮いたお金でお得にオンライン英会話を始めたり、夫婦で旅行にいったり、管理栄養士に健康管理をお手伝いしてもらったりとサブスク型で様々な企業や団体と連携していくことにより、高齢者やご家族からも「それなら安心ね」と言ってもらえるような包括的なサポートをしていきます。

6,プロジェクト資金の使い道

① 「おためし車無し体験」の運営費用(人件費、サイト制作、広告費等)

② 相談会・啓蒙活動の運営費用(人件費、会場設営費、運転シュミレーター購入費等)

「おためし車無し体験」を福岡市で実証運用をし、その効果を検証します。期間中は、高齢者の移動手段の変化や生活への影響、またそれに伴う心理面・行動面の変化を記録・分析します。さらに、周囲の家族や地域の反応についてもデータとして収集し、サービスの改善に活かしていきます。このための、運営費用、人件費等に今回の資金を充てさせていただきます。

個人版ふるさと納税はこちら▶https://furusato-forgood.jp/projects/000328

企業版ふるさと納税としてもご寄付を募っておりますので、企業の方はこちらをご覧ください

↓福岡市企業版ふるさと納税サイトURL

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/ouen-kifu/shisei/kigyouban_furusatonouzei/kigyouban_furusatonouzei_top.html

7,代表者コメント

はじめまして、株式会社セーフライド代表の山内紗衣です。

私は1歳の子供と散歩中に高齢ドライバーと接触しそうになった怖い経験をしたことがあります。そのとき、「早く免許返納すればいいのに!」と思いました。しかし、私の両親は田舎で車が手放せない生活をしている為その難しさも痛感しています。生活の足が無くなる高齢者の計り知れない不安や大切だからこそ言えない息子・娘さんの苦悩を知っているからこそ、みんなが笑顔で解決出来る方法を何度も何度も探ってここまできました。

また、私は管理栄養士として2000人以上の高齢者と関わってきた経験から、運転卒業後の生活も豊かなものにしたいと考えています。

運転卒業をきっかけに高齢者事故を無くすだけではなく、高齢者のその後の生活もエンジョイできるような社会を、皆様の支援金を使用して1日でも早く実現したいです。

▼寄付受付はこちら▼

ふるさと納税forGood | 福岡市プロジェクトページ

▶︎ https://furusato-forgood.jp/projects/000328

最後に

私たちの取り組みに共感して応援していただけると幸いです。また、寄付以外にも協力して頂ける方や企業様を募集しております。ご興味ございましたら、遠慮なくご連絡ください。

株式会社セーフライドとは

運転卒業をきっかけに事故の無い社会と豊かなサードライフを実現する

私たちセーフライドは、高齢者の免許返納をサポートする会社です。福岡市Fukuoka Growth Nextに本社を置き、免許返納の疑似体験から、その後の生活サポート、不要になった車の買い取り、踏み間違い防止装置の取り付け等を提供しています。私たちはすべての人が納得した形での「高齢者事故」の課題解決に取り組んでいます。

会社概要

名 称:株式会社セーフライド

住 所:福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11Fukuoka Growth Next

設 立:2024年8月28日

資本金:1,000,000円

代表者:代表取締役社長 山内 紗衣

URL :https://safe-ride.info

Instagram:https://www.instagram.com/saferide2024/?locale=ja_JP

関連記事

従来サービスの限界を超え、ご逝去の可能性を漏れなく自動検知。業界内外での期待高まる。

株式会社そうそう(本社:東京都荒川区、代表取締役:日下上総、以下「当社」)は、エンディングプラットフォーム「SouSou」において、2025年7月3日より新機能「デジタル逝去判定」を正式に提供開始いたします。

「SouSou」は、「エンディングノート」機能等、利用者様の大切な意向を残し、ご家族や関係者へ安心して伝える仕組みを提供してきました。

今回の新機能は、従来の逝去判定とは全く異なるアプローチで、サービス提供側にて漏れなくご逝去の可能性を検知し、生前に登録した「管理者」(ご逝去を判定してもらう方)に確認を促す世界初の仕組みとなります。

背景と目的

少子高齢化、単身世帯の増加、核家族化が進む中で、「没後の意思や手続きをいかに家族等に負担なく伝えるか」は社会的な課題です。「SouSou」以外にもライフエンディング関連のデジタルサービスは数多く存在しますが、逝去を確認する手段としては「本人に定期的なログインを求める」「残された人による死亡診断書などの書類提出が必須」などにとどまり、検知漏れのリスクや負担の大きさが課題でした。

「SouSou」が提供する「デジタル逝去判定」は、利用者様の逝去の可能性をシステム上で漏れなく自動検知し、利用者様が生前に指定した「管理者」の方に最終的な判定をいただく仕組みを実装。ご逝去後、アプリに登録された情報をより確実に伝えることが可能な新しい仕組みを実現しました。

マイナンバーカードを活用した、より安心で確実な逝去判定方法

当社の「デジタル逝去判定」ではmyFintech株式会社提供の「現況確認サービス」を活用し、利用者様のマイナンバーカードの電子証明書の有効性を日次で検証します。

電子証明書が失効した場合、生前に登録した「管理者」へ確認依頼を自動発出し、最終的にはFace IDを用いた法的根拠のある電子署名(myFintech株式会社提供の「my電子証明書サービス」)で逝去事実を確定します。

・現況確認サービス:https://www.myfintechtrust.jp/service/aboutmyjpki.html

・my電子証明書サービス:https://www.myfintechtrust.jp/service/aboutmydcert.html

ご利用者様のニーズに合わせ、2種類の逝去判定方法を用意

「SouSou」では、新機能である「A.デジタル逝去判定」だけでなく、従来の「B.書類提出逝去判定」も継続し、2種類の逝去判定方法を提供します。

・「SouSou」の逝去判定方法について:https://sousou-official.com/help/function/death-confirmation.html

今後の展望

「SouSou」では、「誰もが安心して人生を終えられる社会」の実現に向け、意思登録から逝去後の通知・手続きまでを、完全オンラインで完結する次世代型のエンディングプラットフォームを目指しています。

今回の新機能「デジタル逝去判定」を含むエンディングプラットフォーム構想は業界内外で高い評価を得ており、2025年6月には事業シナジーの高いCVCファンドや事業会社からの資金調達も実施しました。調達した資金をもとに、今回の新機能を皮切りとして、外部サービスとのデータ連携や没後手続きの完全オンライン化など、さらなるサービス強化を進めてまいります。

・資金調達のお知らせ:https://sousou-official.com/news/pre-seriesA_01.html

エンディングプラットフォーム「SouSou」とは

「SouSou」はマイナンバーカードを活用した新しいデジタル終活サービスです。エンディングノート等の終活に必要な様々な機能を、アプリ利用料金完全無料・ワンストップで提供します。また従来のサービスにはない「①.本人性/真正性の担保」・「②.逝去判定のデジタル化」・「③.外部サービス(データ)連携」という3つの特徴を備えており、今後は様々なパートナー企業との連携を通じて、ご逝去後の各種手続きの自動化・簡略化を目指します。

・「SouSou」のサービス紹介ページ:https://sousou-official.com/service-page

・「SouSou」の紹介動画:https://youtu.be/FwH7Qk-LVJM?feature=shared

株式会社そうそうとは

株式会社そうそうは、2022年8月に「縁起を形にする」をミッションに掲げ創業。父の死を契機に、大手コンサルティングファームにてデジタル技術に関わる多くのプロジェクトを手がけてきた創業者兼代表取締役は、「デジタル技術だからこそ実現可能な新しいライフエンディング体験」を提供するため、エンディングプラットフォーム「SouSou」(スマートフォンアプリ)の構築を行いました。デジタル分野・エンディング分野等、多様なパートナー企業様との業務提携により、さらなるサービスの拡充を目指しています。

コーポレートサイト:https://sousou-official.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社そうそう

担当:森本

E-mail:info@sousou-official.com

関連記事

「夜道不安型」など3タイプ別の対策を、車のプロが提案。新開発の「運転診断サービス」で、見えない不安を見える化し、家族みんなの安心をサポートします。

車の買取専門店オレンジグループを運営する旭自動車株式会社(所在地:新潟県新潟市中央区、代表取締役:鍋谷 達郎)は、県内の自動車事故を減少させる活動をするために、新潟県在住のドライバー352名を対象に、2025年4月23日~5月31日で自動車事故防止【交通安全アンケート】を実施しました。

その結果、70代以上の66%が自身の運転に不安を感じていない一方で、その家族の多くが免許返納を望んでいる、という深刻な意識ギャップも判明しました。この課題解決に向け、当社は新たに「運転診断サービス」の提供を開始します。

その他今回のアンケートで、3つのドライバータイプを含む複数の発見があったことや、運転に関する多様な不安が存在することが明らかになりました。

調査の背景・目的

特に、公共交通機関が限られる新潟県において、自動車は生活に不可欠です。それゆえに「一日でも長く運転したい」という高齢ドライバーの想いと、「万が一の事故が心配」というご家族の想いがすれ違い、問題となっています。交通事故や高齢運転者による社会課題が注目される中、当社では『日常的に車を運転する人々がどんな不安を抱えているのか』を明らかにするため、新潟県内のドライバー352名を対象に交通安全に関するアンケート調査を実施しました。

調査概要

| 調査テーマ | 【自動車事故防止】 |

| 調査期間 | 2025年4月23日~2025年5月31日 |

| 調査対象 | 新潟県内在住の自動車運転ドライバー |

| サンプル数 | 352人 |

本調査は、2025年4月23日~2025年5月31日にわたり、車の買取専門店オレンジグループによって実施されました。対象は新潟県内在住の自動車運転ドライバーで、352人のデータをWEBからと店頭来店時のご案内によって収集しました。

調査結果

調査では、ドライバーの交通安全に関するデータを収集し、クラスター分析を行いました。

結果は

- 3つのドライバータイプ

- 免許返納意識と交通支援ニーズの“リアルな分岐点”

が明らかになりました。

~3つのドライバータイプとは~

【クラスタ①:夜道不安型(全体の約35%)】

最も多くの人が選んだ不安:「夜間の運転」(45%)

その他の特徴:「スピード」「周囲の確認」「眠気」も複数該当

想定される背景:視界不良や疲労・老化による判断力の低下が考えられます。

【クラスタ②:総合的な不安多め型(約33%)】

「スマホが気になる」「眠くなる」「周囲の確認不足」など多数回答

不安項目の数が多く、運転中の集中力や環境変化に弱い傾向

今後の対策:運転補助機能の充実や運転診断の導入が有効と考えられます。

【クラスタ③:技術不安型(約32%)】

特徴的回答:「車庫入れや縦列駐車」「交通ルール」「確認不足」

比較的若い層または運転歴の浅い層に多いと想定

技術的な練習や自信回復を支援する仕組みが望まれます。

~免許返納意識と交通支援ニーズの“リアルな分岐点”とは~

1. 「返納を考える」=消極的ではなく、能動的な選択

データ上で返納意識が高いクラスタは、「自ら運転を控える努力を始めている層」であることが見て取れます。

たとえば「雨の日や夜の運転を避ける」といった声は、自らの限界を客観的に捉え、リスクを軽減しようとする自律的な行動です。

このような層は「衰えたから仕方なく返納する」のではなく、「周囲や社会の迷惑にならないよう早めに行動する」という責任感に基づいた判断をしている可能性が高いといえます。

2. “移動の自由”が返納の最大の壁である

「交通手段の代替」ニーズの高さは、運転をやめる最大の不安要素が“移動できなくなること”であることを示唆しています。

つまり、運転技術や判断力の衰えよりも、「買い物・通院・外出の手段がなくなる」ことのほうが深刻に受け止められているのです。

これは、免許返納を後押しする政策やサービス設計の際に、「移動支援」を最優先すべきであることを示しています。

3. 高齢者への接し方の再設計が必要

運転支援策として、単に「返納をすすめる」のではなく、

- 生活圏内での移動支援(買い物バス・地域タクシーなど)

- 家族への啓発(送迎や声かけ)

- 自治体・販売店・医療との連携による定期的な運転診断・講習

といった伴走型の選択肢提示が、今後より重要になります。

調査結果の意義・インパクト

この調査結果は、地域の交通安全意識の現状を把握し、今後の交通事故を減らす活動や免許返納後の高齢者へのサポートに関する重要な示唆を提供します。特に、高齢ドライバーの自動車運転や免許返納に対する意識は、地域の自治体業界関係者にとって注目すべき点です。

コメント

代表取締役 / 鍋谷 達郎

今回の調査の結果を踏まえ、交通事故に関する年齢別の意識の違いやギャップ、また普段の運転で危険な場面を感じることができました。車屋として適切なアドバイスや運転診断機などでの客観的な判断基準を提供し、地域の交通事故ゼロを目指して、地方自治体や民間企業とも連携して、活動していきたいと思います。

今後の展望

車の買取専門店オレンジグループは、自動車の運転診断や、自動車の販売・買取り事業を提供しており、今回の調査結果をもとに、「安心して運転を続けられる車選び支援キャンペーン」や「運転診断サービス」など、地域密着の交通安全対策に取り組んでまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

旭自動車株式会社

電話番号:025-246-3221 メールアドレス:info@kuruma-palace.com

会社概要

ミッション:クルマを通じて夢をカタチに

会社名 :旭自動車株式会社

所在地 :新潟県新潟市中央区南笹口1丁目8-1

設立 :1961年12月

代表取締役:鍋谷 達郎

事業内容 :- 国産&輸入車の新車販売

– 国産&輸入車の中古車販売(古物管理番号:新潟東579号)

– 自動車買い取り(オレンジネット本部)

– 車検・整備(自動車認定整備工場 認証番号:1985)

– エンジン内部洗浄(TEREXS新潟)&全自動AT・CVTフルードチェンジャー(トルコン太郎施工店)

– 洗車・コーティング(RUSH施工店)

– 鈑金・塗装

– 自動車保険

– 貸し会議室

– 代車スケジュール管理システム【DAISUKEくん】開発&販売(https://www.kuruma-palace.com/lp )

-中古車販売店専門コンサルティング

関連記事

~口腔内セルフ採取で簡単チェック。40代からの認知症予防・セルフケアに。~

株式会社ビズジーン(所在地:大阪府茨木市、代表取締役:開發 邦宏)は、認知症リスクに備えるセルフケア習慣をサポートするため、自宅でできる遺伝子検査キット「APOE認知症リスク遺伝子検査キット」を開発しました。

本製品は、アルツハイマー型認知症の発症に関連するApoE遺伝子型を調べ、40代以降の認知症予防行動の第一歩を後押しするセルフケア型キットです。2025年7月7日より、Amazonおよび楽天市場にて先行販売を開始いたしました。

■認知症は「知って備える」時代へ

2025年、日本の65歳以上の5人に1人が認知症になると推計されており、40代・50代からの早期リスク把握と予防行動が重要視されています。ApoE遺伝子は神経の修復や脂質代謝に関わるたんぱく質で、特にε4型を持つ方はアルツハイマー型認知症の発症リスクが高いことが知られています。

本キットを使えば、一生変わらない自分の遺伝的リスクを明確にし、生活習慣の見直しや専門医への相談など、今からできる予防行動につなげることが可能です。

■ビズジーン「APOE認知症リスク遺伝子検査キット」の3つの特長

【簡単!】

病院に行かず、自宅で頬の内側を専用スワブでこするだけ。採取した検体を郵送するだけで、専用マイページに結果が届きます(15営業日以内)。

【見える化!】

ApoE型を判定し、認知症リスクの傾向を「見える化」。生涯変わらない遺伝的体質を一度の検査で把握できます。

【備えられる!】

わかりやすいレポートでは、現在の生活習慣を踏まえた認知症予防のアドバイスも掲載。“知って終わり”ではなく、“知って備える”をサポートします。

■商品概要

商品名:APOE認知症リスク遺伝子検査キット

発売日:2025年7月7日

価格:16,500円(税込)

検査方法:口腔内スワブ(自宅採取)

結果通知:検体返送後、約15営業日以内にオンラインで通知

購入URL:

・Amazon商品ページ:https://amzn.asia/d/bgpv5JE

・楽天商品ページ:https://item.rakuten.co.jp/visgene/x001askvsr/

■今後の展開について

株式会社ビズジーンでは、今後も「ミル・シル・カエル」という理念のもと、個人向けの遺伝子検査サービスを拡充してまいります。今後は認知症予防に関心の高いクリニックや医療機関との連携も進め、セルフケアと専門医療の橋渡しとなるサービスを目指します。

■株式会社ビズジーン 代表取締役 開發 邦宏 コメント

自分の体質を知ることは、未来の健康を変える第一歩です。

ApoE遺伝子検査は、病気の診断を行うものではなく、ご自身の体質の傾向を知るためのヘルスケアツールです。検査の結果がリスクを示すものであったとしても、それが未来を決めるものではありません。むしろ、今からできる生活習慣の見直しや、必要に応じた医療機関での相談につなげていくことが大切です。

本サービスは、一人ひとりの健康意識を高め、前向きな行動変容を後押しする気づきのきっかけとなることを目指しています。安心してお使いいただけるよう、私たちは専門性と誠実さを大切に、これからもサービスの向上に努めてまいります。

■株式会社ビズジーンについて

株式会社ビズジーン(https://www.visgene.com)は、大阪大学産業科学研究所の研究成果をもとに2018年に創業された大学発スタートアップです。

ミル(可視化)・シル(理解)・カエル(行動変容)を軸に、遺伝子解析を通じたパーソナルヘルスケアサービスを提供しています。

社名:株式会社ビズジーン

所在地:〒567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘8-1 大阪大学 産業科学研究所オープンイノベーション棟OI-104

代表取締役:開發 邦宏

会社HP:https://visgene.com

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

担当者:尾形 勝弥

お問い合わせURL:https://visgene.com/inquiry/

Mail:info@visgene.com

関連記事

資生堂ジャパン株式会社(以下、資生堂)は、「化粧のちから」を通じて、あらゆる方々が自分らしく過ごせる社会の実現を目指し、資生堂ライフクオリティービューティー活動を展開しています。この度、2025年7月に、65歳以上の高齢の方を対象とした資生堂 化粧療法 「いきいきセミナー」の新たなメニューとして「口腔ケアコース」を新設いたしました。

「口腔ケアコース」では、表情筋を鍛えるエクササイズの方法や、口腔機能の向上に導くスキンケア方法をお伝えします。

9月15日の「敬老の日」に合わせ、この「口腔ケアコース」の体験会を全国7エリアで一斉に開催します。化粧のちからで、地域の皆さんが元気でいきいきと暮らしていただくことをサポートします。

●新メニュー「口腔ケアコース」の概要

口腔機能の向上と美容効果に着目し、日々の生活に取り入れられる美容法を実習します。

<プログラム>

<開催エリア>

全国7エリア(北海道・東北、関東・甲信越、首都圏、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄)で開催

<開催時期>

開催エリアによって異なります

《資生堂 化粧療法 いきいきセミナー》

資生堂が独自開発した、スキンケアやメイクアップなどの化粧行為を通じて、日常生活動作を維持・向上させ、高齢者の生活に質の向上を目指すセミナーです。資生堂スタッフが高齢者施設・地方自治体・医療機関などを訪問し、高齢者を対象に、化粧アクティビティを行います。参加者の笑顔と魅力を引き出すとともに、社会参加への意欲を高め、心身ともに健康で豊かな毎日を過ごしていただけるようサポートします。

お申込みはこちらから↓

セミナーメニュー/お申込み|ライフクオリティービューティーセミナー|資生堂

https://corp.shiseido.com/seminar/jp/menu/index.html?rt_pr=trt01

《参考:資生堂の化粧療法について》

スキンケアやメイクアップなどの化粧行為を通じて、心身機能やQOL(クオリティー・オブ・ライフ=生活の質)の維持向上など健康寿命の延伸を目指す非薬物療法です。資生堂の研究では、高齢者が化粧をすることによって表情が明るくなるだけでなく、「認知症の周辺症状が緩和される」、「要介護者のADL(日常生活動作)※1が向上する」といった効果が期待でき、高齢者のQOLの向上に役立つこともわかってきました。

自立支援のもと、残存機能を生かした手法を用い、「自分でする化粧」をサポートします。

また、地域の元気な高齢者に対しては、社会性/心のフレイル予防※2など介護予防としても活用できます。

※1 ADL(Activities of Daily Living):食事、排泄、着脱衣、入浴、移動など、日常の生活を送るために必要な基本動作

※2 人は年を重ねると徐々に体の力が弱くなり、外出する機会が減り、病気にならないまでも手助けや介護が必要となってきます。このように心と体の働きが弱くなり、要介護になる手前の状態をフレイル(虚弱)と呼びます

《ご案内:7月新設「資生堂 化粧療法 講座」》

資生堂は、「化粧のちから」を通じて、高齢者がいつまでも元気で自分らしく輝けるよう、化粧療法の基礎から実践まで習得できる、「資生堂 化粧療法 講座」を新設しました。

当講座では、化粧療法の基本や”肌を清潔にするクレンジングから唾液腺を刺激するスキンケア、メイクアップまでの方法”を複数の高齢者に伝える技術を習得します。

講座終了後、「資生堂 化粧療法 セラピスト+」資格認定試験に合格すると、「資生堂 化粧療法 セラピスト+」として化粧アクティビティの開催ができる他、資生堂のライフクオリティービューティーセミナーのボランティアとしての登録が可能となります。

性別や年齢問わず、関心のある方はどなたでも受講が可能です。

化粧療法 講座|化粧療法|ライフクオリティービューティーセミナー|資生堂

https://corp.shiseido.com/seminar/jp/makeup-therapy/index.html?rt_pr=trt01

《参考:資生堂 ライフクオリティービューティーセミナーについて》

「誰一人取り残さない」というSDGsの理念に基づき、「化粧のちから」を通じて、あらゆる方が年齢や性別、障がいや疾病の有無に関わらず、自分らしく過ごせる社会の実現を目指して、資生堂ライフクオリティービューティーセミナーを全国で展開しています。資生堂ジャパンの社会活動専門の美容職のソーシャルエリアパートナーが講師として、地域の社会課題の解決に取り組んでいます。

関連記事

森永乳業クリニコ株式会社は、2025年7月18日(金)より粘度可変型流動食「わのか(和の奏)」を新発売いたします。

当社は、1979年に国立がんセンター医師との共同研究・開発により「MA-3」という紙パック入り液体流動食を発売以降、医療・介護従事者の皆さまや患者さまのお声に寄り添い、1997年には、バッグタイプの液体流動食「E-4」発売、2008年にMOAS(Morinaga Original Aseptic System)による無菌充填されたバッグタイプの液体流動食「PRONAアセプバッグ」発売、2013年にとろみ状流動食「エコフロー」発売、2022年には消化態流動食「ネクサスST」発売と、栄養成分はもちろんのこと、容器形態や粘度、使用用途に応じた商品を開発・発売してまいりました。

このたび発売する「わのか(和の奏)」は、当社初の粘度可変型流動食です。液体流動食のメリットと粘度調整食品(半固形状/とろみ状流動食)のメリットを兼ね備えた設計となっております。摂取時は液体の流動食が、酸によって物性が変わる(粘度可変する)ことで体内に留まりやすくなり、栄養の吸収が穏やかになることが期待されます。ペクチンとカゼインの配合による、ダブルの増粘サポートにより少ない酸でも増粘化しやすいのが特長です。

使用する医療・介護従事者さまにとっては、液体の流動食と同様に安心して使用することができ、患者さまやご家族さまの身体的な負担や不安の軽減にも繋がればと考え、開発しました。パッケージにもこだわり、「和」をイメージした草木や藤の花のような落ち着きのある色味、商品名にしております。

1.商品特長

①長期摂取に配慮し、日本人の食事摂取基準2025年版を参考に設定した PFCバランス※1=16:23:61です。

②0.6kcal/ml、0.8kcal/mlの2規格を用意しています。

③100kcal当たり、たんぱく質4.0g、EPA13mg、DHA50mg、カルニチン10mg、食物繊維2.0g、

シールド乳酸菌※217億個を配合しています。

※1 PFCバランス:たんぱく質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の頭文字を取った言葉で、食事においてこれらの三大栄養素由来のエネルギーがどのような割合かを示す指標です。

65歳以上では、たんぱく質15-20%、脂質20-30%、炭水化物50-65%が推奨されています。

※2 シールド乳酸菌®:森永乳業が保有する数千の菌株の中から選び抜かれた“健康力をサポートする乳酸菌”です。

2.商品概要

3.参考(当社流動食のあゆみ)

<森永乳業クリニコ株式会社について>

森永乳業クリニコ株式会社は、1978年に設立以降、通常の食事だけでは体に必要な栄養を満たすことができない方のための食品を開発・販売しています。入院されている方、老人ホームや介護施設に入居されている方、ご自宅にお住まいになっている方、どなたもご使用いただけるよう、医療・介護施設向けの販売や、森永乳業の通信販売など幅広く展開しています。

<お客さまからのお問い合わせ先>

通話無料:0120-52-0050 *受付時間:平日10:00~16:30

ホームページ:https://www.clinico.co.jp/d21580-1294-69c48909c5c4801a647a2f6e1a8b430f.pdf

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1294-69c48909c5c4801a647a2f6e1a8b430f.pdf

関連記事

※粉末スティックタイプの麦茶でたんぱく質5gを実現した世界で初めての製品(2025年7月当社調べ。GoogleやAmazon等の主要な国内外の検索エンジンおよびEC上での調査結果による)。

おなかラクト合同会社(本社:東京都渋谷区、代表社員:若井晋平)は、株式会社アースカラー(本社:東京都渋谷区、代表取締役:近藤 寛樹)と共同で、粉末スティックタイプの麦茶として世界で初めて※たんぱく質5gを実現した新商品「麦茶プラス」を開発。2025年7月30日(水)より販売を開始いたしました。本商品は、「水分補給」と「たんぱく質摂取」を両立するという新しい発想のもと誕生しました。甘さがなく、麦茶本来の味わいを保ちながら、しっかりとたんぱく質が摂取できる画期的な商品です。

※粉末スティックタイプの麦茶でたんぱく質5gを実現した世界で初めての製品(2025年7月当社調べ。GoogleやAmazon等の主要な国内外の検索エンジンおよびEC上での調査結果による)。

背景:広がる“たんぱく質ニーズ”に新しい選択肢を

富士経済社の「タンパク補給食品市場 2024 カテゴリー間格差要因と参入企業100社分析」2015年以降の健康志向の高まりとともに、たんぱく質への注目は年々増加しています。また、近年もたんぱく質を含有した新商品が各メーカーから発売されており、大きなニーズがあることが明らかになっています。近年は、味のすっきりしたプロテイン製品も多く投下される中、日常の中で“自然に”たんぱく質を摂れる選択肢はまだ限られています。

当社は、プロテインやサプリメントの開発を通じて「味が苦手」「粉っぽさが気になる」という声に着目しました。そこで、甘さや人工的な風味を加えず、日常的に飲まれている飲み物で、たんぱく質が摂れる新商品開発に着手しました。

開発のこだわり:美味しさ・栄養・溶けやすさのすべてを両立

たんぱく質は一般に、特有のえぐみがあり、水に溶けにくい性質があります。そのため、従来のプロテイン製品は甘味料で味をつけ、シェイカーで振って泡立てるなどの工夫が必要でした。

当社は、コーヒーや麦茶など様々な飲み物を比較検証したうえで、原料と相性の良かった「麦茶」に絞り開発を開始。40回以上の試作と配合調整を経て、「味わい」「たんぱく質量」「アミノ酸バランス」「溶けやすさ」をすべて満たす黄金比率にたどり着きました。こうして誕生したのが、見た目も味もまったく「麦茶」でありながら、高たんぱくを実現した「麦茶プラス」です。この茶飲料の製法を「プロテインティー製法」と名付け、特許出願済みです(特願2025-124368)。

「麦茶プラス」商品概要

3つのポイント

1.世界初※、高たんぱく5g含有の麦茶

1包(8g)で、たんぱく質5gが摂取できます。必須アミノ酸9種、非必須アミノ酸9種がバランスよく含まれています。

2.ミネラル・ノンカフェイン

ナトリウム、カリウム、銅、マグネシウム、マンガン、リンの6種のミネラルを含んでおり、夏の水分補給にもぴったりです。

また、ノンカフェインで子どもや妊婦さんも安心です。

3.すぐに溶けて、ゴクゴク飲める

特殊製法で、驚くほど水にすぐに溶けて、溶けた後は沈殿することはありません。

味わいは、甘くなく麦茶そのもので、美味しくゴクゴク飲むことができます。

| 商品名・容量 | 麦茶プラス 粉末スティックタイプ(8g×30包) |

| 販売場所 | ドラッグストア、介護施設、Amazon、楽天、自社ECなど順次拡大予定 |

| 小売希望価格 | 3,888円(税込) |

| 発売日 | 2025年7月30日(水) |

| ホームページ | https://mugichaplus.com/ |

※粉末スティックタイプの麦茶でたんぱく質5gを実現した世界で初めての製品(2025年7月当社調べ。GoogleやAmazon等の主要な国内外の検索エンジンおよびEC上での調査結果による)。

お客様の声(試飲会より)

「麦茶プラス」は、開発の段階から非常に多くの「美味しい」という声を頂戴しました。

・「本当に麦茶そのものの味!」

・「たんぱく質が入ってると思えない」

・「甘くないから毎日飲める」

・「高齢の母にも飲ませたい」

プロスポーツ選手や介護現場の方、医療従事者からも高評価をいただいております。

摂取していただきたい方

私たちは、「麦茶プラス」を通じて、子どもから妊婦の方、高齢者まで、幅広い世代の栄養課題に寄り添えると信じています。

本製品に含まれるたんぱく質には、9種類の必須アミノ酸をはじめ、アルギニンなど成長ホルモンに関わるアミノ酸もバランスよく配合されています。これにより、成長期のお子さまにとっては、日々の食事に自然なかたちでたんぱく質を取り入れることができ、栄養補給の一助となります。

また、「麦茶プラス」はノンカフェインであるため、妊娠中や授乳中の方でも安心して飲用いただけます。体調の変化や食事制限などにより栄養バランスが崩れがちな時期に、日常的な水分補給の延長で、無理なくたんぱく質を補えるのが特徴です。

さらに、高齢の方にとっても、「麦茶プラス」は有用です。年齢とともに筋肉量は低下しますが、たんぱく質を多く含む食品の摂取が難しくなることもあります。普段の麦茶を置き換えるだけで自然にたんぱく質が摂れる本商品は、シニア世代のたんぱく不足対策としても大きな可能性を秘めています。

「麦茶プラス」は、甘さがなく、麦茶そのものの風味でごく自然に飲めることから、年齢やライフステージを問わず、誰にとっても“日常の一杯”として取り入れていただける新しいたんぱく質のかたちです。

会社概要

会社名 :おなかラクト合同会社

代表者 :代表社員 若井晋平

所在地 :東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号桑野ビル2階

設立 :2023年2月

事業内容:健康食品の企画、製造、輸入および販売並びにそのコンサルティング

URL :https://supplement-lab.co.jp/

【販売者】

会社名 :株式会社アースカラー

代表者 :代表取締役 近藤 寛樹

所在地 :東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目8番3号 VORT幡ヶ谷1階

設立 :1990年2月

事業内容:スポーツクラブにおける健康グッズおよび関連商品の販売、ご提案 等

URL :https://earthcolor.info/

関連記事

株式会社日本総合研究所(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内川淳、以下「日本総研」)は、厚生労働省令和7年度老人保健健康増進等事業の国庫補助の内示を受け、令和8年3月31日までの間、下記の13事業を実施します。

これらの事業はそれぞれ、介護支援専門員の法定研修、ケアマネジメント、リスクマネジメント強化、サービス活用推進、その他各種支援施策推進のあり方などといったテーマを取り上げ、調査研究を行うものです。

日本総研では、政策の動きを踏まえながら、介護サービスの円滑な提供や質の向上に資する調査研究を実施します。

| 事業名 | 事業実施目的・事業内容 |

| 「効果的な施策を展開するための考え方の点検ツール」を保険者の計画策定プロセスで活用するための支援に関する調査研究 | 2040年を見据え、自治体が地域の目指す姿(ビジョン)に応じた施策・事業マネジメントの向上のため、自治体職員向けに「効果的な施策を展開するための考え方の点検ツール」の活用に関する研修会を開催し、都道府県等が実施する市町村支援との有機的な連携を含めた検討結果を取りまとめる。 |

| 介護支援専門員の法定研修の在り方に関する調査研究事業 | 介護支援専門員の法定研修について、実態を把握するとともに一部研修の一元化及び分割受講の仕組み等を整備するための具体的な方策の検討を行う。さらに都道府県に設置されている研修向上委員会の在り方等についても検討を行い、報告書を作成する。 |

| 適切なケアマネジメント手法の普及推進に向けた調査研究事業 | 「適切なケアマネジメント手法」は、更なる普及・定着を図るために、ケアマネジャーだけでなく医療等の関係職種や地方自治体等の関係者も含めて周知することが重要とされている。そこで、令和6年度からの法定研修への導入を踏まえた手法の普及・研修での取り扱い状況を把握するとともに、多様な関係者に向けた手法の普及等について検討し、報告書を作成する。 |

| 身寄りのない在宅高齢者への支援に関する調査事業 | 身寄りのない高齢者等とそのニーズに対応した地域資源とのマッチングによる支援に向けて、地域に求められる体制や取組推進の課題・プロセス等について、モデルとなる取組を実施する自治体への支援等を通じて、検討・整理する。 |

| 保険外サービス活用推進等に関する調査研究事業 | 高齢者の多様なニーズに対応する介護保険外サービスの充実に向け、保険外サービスを提供する事業者や自治体等の状況について情報収集を行うとともに、保険外サービスの効果的な創出・普及方法やそのための体制等について検討を行う。 |

| 介護保険における収入・所得、金融資産の取扱いに関する調査研究事業 | 今後の議論における資産の保有状況を踏まえた「能力」に応じた負担の在り方を検討する基礎資料とするため、現時点で活用可能な統計データ等に基づいて、高齢者の収入・所得段階に応じた家計収支や金融資産等の保有状況の分布、並びに収入・所得段階に応じた介護給付サービスなどの利用状況の分布を明らかにする。 |

| 居宅サービス等における安全性の確保や事故発生防止に関する調査研究事業 | 居宅系サービス(訪問介護や通所介護等)における安全性の確保や事故発生防止に向け、居宅サービスの安全管理体制に関する実態及び課題を把握する。 |

| ユニットケアに係る研修カリキュラムのあり方に関する調査研究事業 | ユニットケア研修には、「施設管理者研修」、「ユニットリーダー研修」があり、ユニットリーダー研修の受講は施設の運営基準により義務づけられている。研修内容については、国がユニットケアの理念やユニットリーダーの役割、ユニットケアを効果的に提供するためのマネジメント等についてカリキュラムを示している。本事業では、ユニット型施設管理者及びユニットリーダーに求められる役割、習得すべき知識等を踏まえ、カリキュラム改訂案を作成する。 |

| サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービス提供のあり方に関する調査研究事業 | サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や住宅型有料老人ホーム等の入居者に対して適切なサービス提供が行われるように、各自治体ではケアプラン点検が進められている。この点検や指導をより実効性の高いものとするため、モデル自治体の介護給付費データの活用・分析等を通じて、効率的にサ高住等の介護サービス利用状況を把握できる方策を検討・整理するとともに、サ高住等の事業モデルに応じた課題と対応方策について整理する。 |

| 生活支援体制整備事業の枠組みを活用した地域の多様な主体が参画しやすくなる枠組みに関する調査研究 | 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向け、地域の多様な主体の総合事業への参入を促進する観点から、生活支援体制整備事業プラットフォーム(PF)の構築を支援するとともに、市町村での住民参画・官民連携推進事業等の実施を支援するとともに、実施における課題や効果的な手法等をまとめる。 |

| 認知症施策推進基本計画に基づく認知症施策の推進のあり方に関する調査研究事業 | 令和6年12月に閣議決定された「認知症施策推進基本計画」に基づき、効果的に認知症施策を推進するため、認知症の本人、家族、有識者からなる検討委員会を設置し、認知症に関する保健医療サービス、認知症施策推進基本計画のKPIの調査方法、「新しい認知症観」の普及促進の方策等について検討を行い、政策提言として取りまとめる。 |

| 介護職員数の将来推計に関する調査研究事業 | 令和9年度から始まる次期第10期介護保険事業計画策定を見据え、現在の介護職員数推計の在り方や、より適切な推計方法への見直し案を検討するほか、都道府県へ配布するワークシートの推計精度向上のための具体的な調整、介護保険制度改正等の議論に基づく推計方法への反映等について必要な検討を行う。また、地域における有効な人材確保対策のため、推計結果を施策へ反映した自治体モデル等についても事例の整理を行う。 |

| 介護施設・事業所等における高齢者虐待防止措置等の体制整備の状況等に関する調査研究事業 | 介護施設・事業所の従事者等による高齢者虐待の相談・通報・判断件数が増加傾向にあり、全ての介護サービス事業所における高齢者虐待防止措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置)等の実施状況及び効果的な実施方法等を把握し周知する必要がある。全ての介護サービス事業所を対象に、高齢者虐待防止措置等の実態を把握し、虐待防止や身体拘束廃止等に効果的な取組例や好事例について調査する。また、調査結果を踏まえて、措置等の体制整備に影響する要因やその効果、課題等の観点から分析を行い、施設・事業所等向けの普及・啓発資料等を作成する。 |

本件に関するお問い合わせ先

リサーチ・コンサルティング部門 シニアマネジャー 石田 遥太郎

TEL:080-7938-4740 E-mail:ishida.yotaro@jri.co.jp

関連記事

〜1960、70年代生まれの方の人生に花を再び開かせるため、学習・交流・体験の場を提供〜

株式会社オフィス凛(東京都中央区、増田恵美社長)は、40代後半から50代の女性を主な対象としたコミュニティ「Re Bloom・・・」(リ・ブルーム)を2025年8月1日に正式開設いたします。ビジネス立ち上げや心身の健康づくり、資産運用などの動画教材提供のほか同好会活動などを予定しています。仕事や家族の世話が一段落した後、自分のために自分らしく時間を過ごすための会員制サービスです。仲間とともに新たな人生の扉を開くためのお手伝いをいたします。

サービスの概要

ビジネス・ライフスタイル・心身の健康などに関する相談・動画教材の視聴、リアルイベントなどの会員制コミュニティ

(教材例)

・50代からの起業入門(ビジネスコンサルタント、増田恵美)

・NISAの非課税口座とは?(ファイナンシャルプランナー、森悦子)

・初潮が早いと閉経も早い?(助産師、佐藤みはる)

・大人っぽい字のコツ「ありがとう」をきれいに書く(美文字インストラクター、川南富美恵)

・占いの世界の基本~占いってなんですか?~(タロット占い師・著者、野田侑李)

参加方法

オンラインコミュニティサイト運営サービス「FANTS」を利用

https://fants.jp/

・入会後6か月はなるべく会員継続をお願いします。7か月目以降は退会自由です。引き止めなどはありませんのでご安心ください。

・押し売りや、ネットワークビジネスなどのへの勧誘行為はコミュニティ規約で禁止しています。

会費

一般 月額 10,000円(税込み)/半年払い50,000円(税込み)

VIP会員 月額20,000円(税込み)/半年払い 120,000円(税込み)

※VIP会員…コミュニティ運営のノウハウを学べます

動画ライブラリ視聴(無制限)/月2回のグループコンサルティングや相談会/会員限定リアルイベント案内(参加者のみ実費負担)をすべて含みます

詳細・申し込み

https://utg.masudamegumi.biz/p/Re—Bloom

開設の背景

40代後半から50代の女性は、長年にわたったお勤めや家族の世話が一段落する頃です。例えば「定年退職後の人生、どう過ごそう?」「人生100年時代、お金はどうしよう?」といった疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。

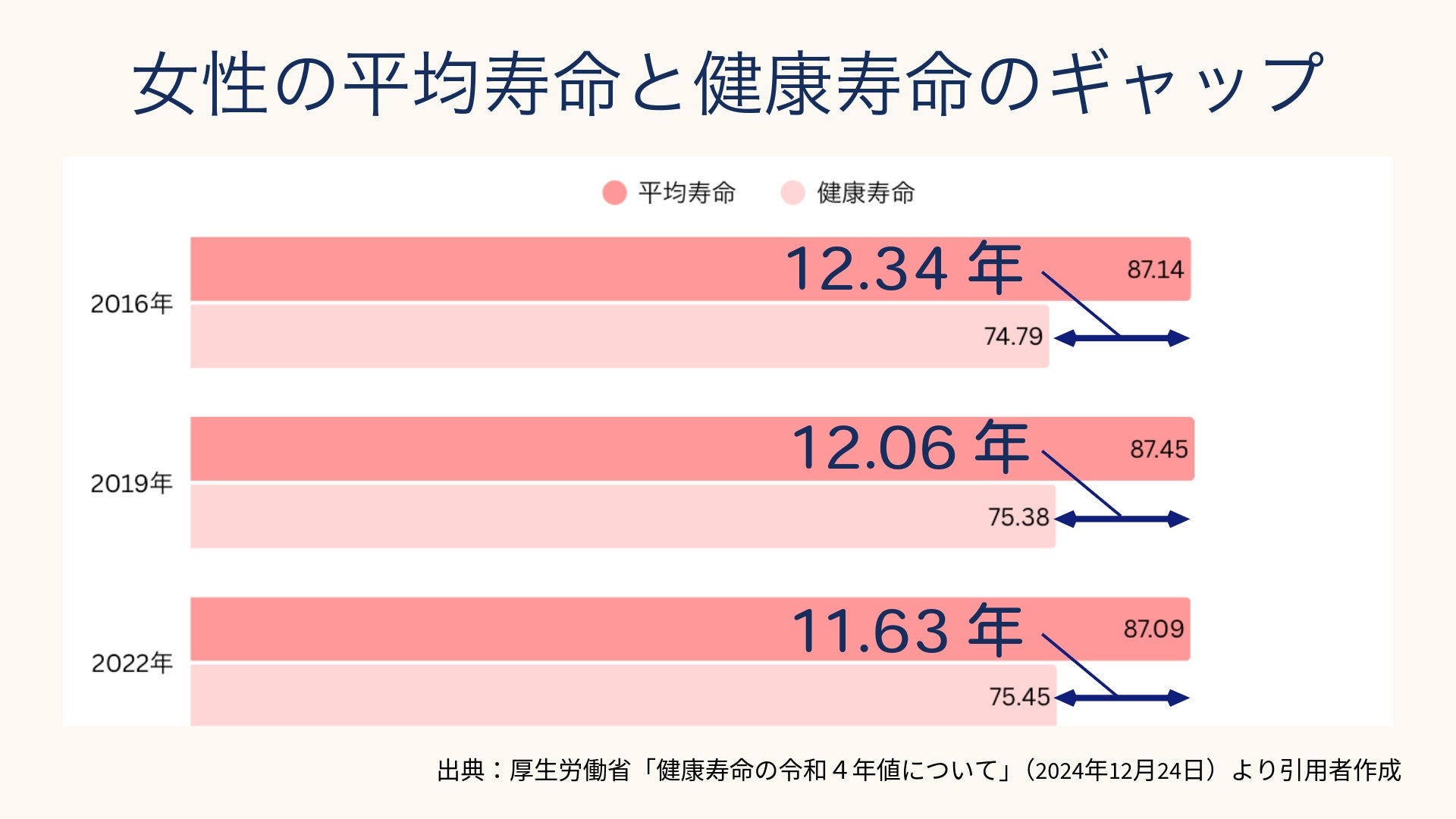

しかし、日常生活を支障なく送れる「健康寿命」は女性の平均が75.45年(2022年、厚生労働省調べ*)。元気なうちにしたいことを……と考えても、時間が無限にあるわけではないのです。

*出所:厚生労働省「平均寿命と健康寿命」2025年2月17日付

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/hale/h-01-002

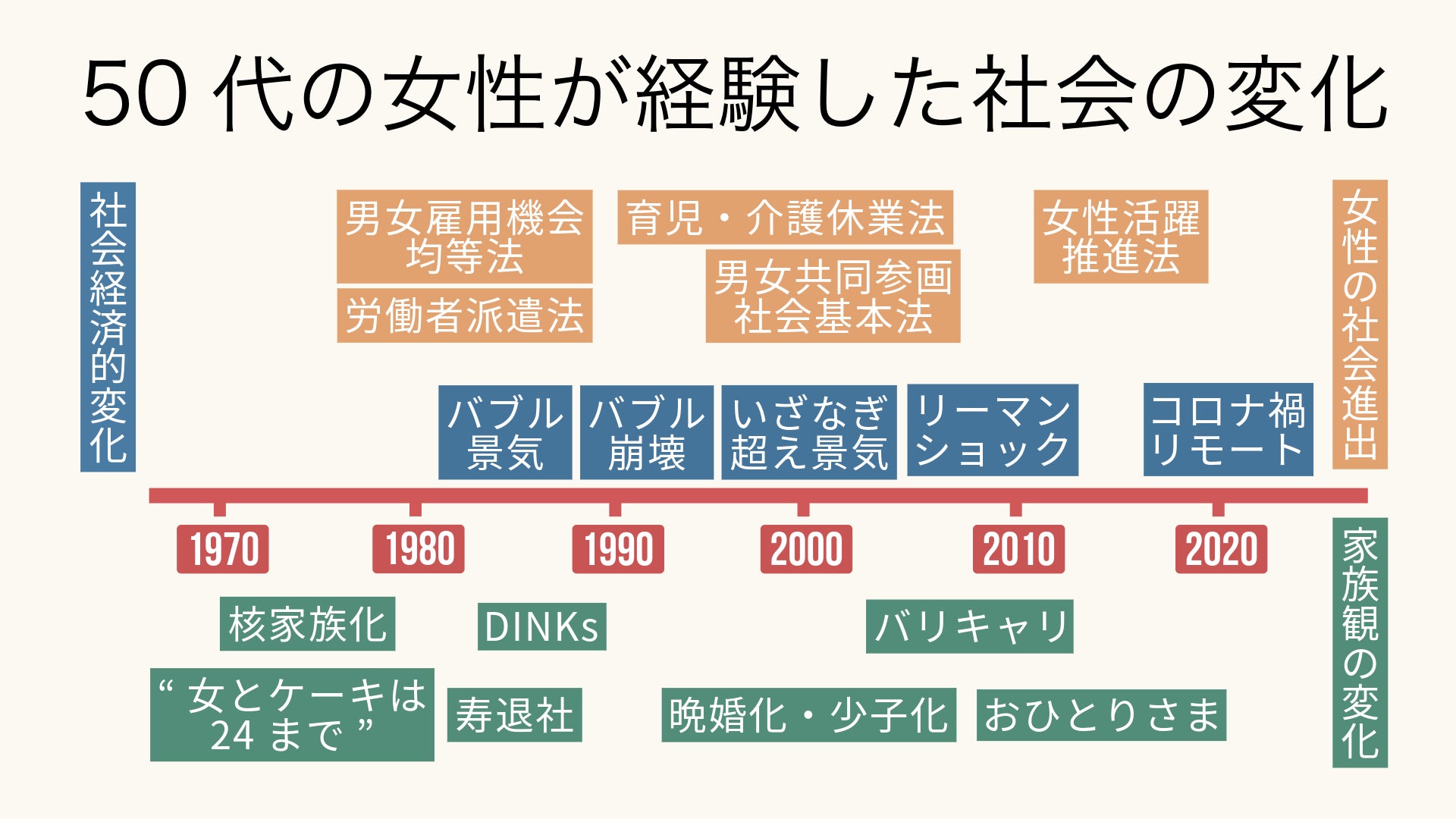

2025年時点で40代後半から50代の女性が生きてきた社会背景

オフィス凛では2012年の創業以来、ひとりビジネス(個人事業主・一人社長)の起業や経営に悩む女性を支援する事業を行ってきました。40〜50代の女性とじっくり話をする中で、ビジネスコンサルティングの範囲を超えた以下のような課題があることが分かってきました。

・定年退職まであと数年、その後の人生を具体的に描けていない

・家族の世話に明け暮れ、それ以外の時間の過ごし方が分からない

・自分のしたいことは我慢してきたので何が「自分らしさ」か分からない

・新しいことを始めたいが、何から手をつけていいか分からない

・相談できる人が周囲に見つからず、孤独感にさいなまれている

こうした悩みは、支援する側―される側の1対1の関係では解決できないものも含んでいます。仲間同士互いに励まし合いながら成長できる場の必要性を感じ、本コミュニティの開設に至りました。

コミュニティの特徴

1. 学びの支援

・動画コンテンツが見放題。自分の関心・都合に合わせて学習できる

・3か月に1度程度、さまざまな分野のプロフェッショナルを講師に招いたセミナー

・主宰者による月2回のグループコンサルティング(オンライン)

・主宰者による3か月に1回のオフライングループコンサルティング

・毎月抽選で1人に主宰者が個別コンサルティング

2. つながる場

・安心して会話できるオンラインコミュニティ

・地域支部での交流

・「起業」「和文化」「推し活」などの同好会活動

3. 特別な体験

リトリート合宿、観劇、スポーツ観戦、体験会、食事会など(不定期)

対象者

40代後半から50代以上の以下のような女性を主な対象としています。

・定年やキャリアの転換期を間もなく迎える方

・子育てが一段落し、自分の時間を持てるようになった方

・家族の世話や介護が終わり、自分のために生きる時期が来たと感じている方

・老後何をしていいか分からない方

・新しいことにチャレンジしたいが、一人では不安な方

・仲間と一緒に成長したい方

プレオープン体験者のご感想

7月12日に開催したコミュニティ開設記念イベントの参加者を対象にプレオープンいたしました。いただいた感想を一部ご紹介します。

・ただ参加するだけじゃなく自分でも同好会が作れるなんて、ちょっと学生時代を思い出します(遠い目)。みなさんとリアルでお会いできる機会もあるのがいいですね。(デザイナー・熊谷史子さん)

・こちらのオンラインサロンは他とはちょっと違います。見放題の動画は数や種類が圧倒的です。自分の入りたい同好会(サークル)に入れますし、一人でも安心して楽しめます。(生前整理アドバイザー・小林早苗さん)

・動画は巷にありそうなものと異なり、私たち世代が知りたいと思う内容のものばかり。もう少し先の備えになりそうなものもあり、まだまだ増えていくのかと思うと楽しみです。(ビジネスマインドコーチ・菊池紀子さん)

主宰者・増田恵美よりコメント

結婚して34年、私には31歳と28歳の息子がいます。2019年に次男が大学を卒業するまで、子供のため、夫のための人生でした。やっと解放された!と思ったのも束の間、2019年の秋に父が入院。コロナ禍の2020年6月30日に他界しました。

今度は、ひとり残された母のための生活が始まります。毎朝の生存確認、週1で実家に通い外に連れ出し、2か月に1度は旅行に連れて行きました。母が余命宣告を受けてから2か月は、仕事をしながら毎日のように病院に通い、泊まり……。2023年の12月に母は息を引き取りました。その後も遺産相続や実家の売却などに追われ、今年の3月にようやく終わりました。

これからは何も気にすることなく、誰のためでもない自分の人生を生きられる!

……ですが、ふと自分の年齢を考えたら、健康寿命までそんなに時間がないことに気付いたのです。

自分の足で行きたいところにいき、見たいものを見、食べたいものを食べる。仕事や家族の世話を終え、気の合う仲間と自分らしく「鮮やかに生きる」時期を私は「鮮やか期」と呼ぶことにしました。10~20代と同じように、再び自分の花を咲かせる時期。コミュニティ名「Re Bloom・・・」にはそんな思いを込めています。

増田恵美(ますだ・めぐみ)プロフィール

株式会社オフィス凛 代表取締役社長

一般社団法人ウェブ解析士協会認定チーフSNSマネージャー、ICT支援員、デジタル庁デジタル推進委員

新卒でNECに入社。1985年、国際科学万博コンパニオンを経てパソコンインストラクターとなり、全国の教育委員会、小中学校にパソコンを導入するサポート。PC-98の大量受注賞を受賞。

BMWに転職後、ショールームレディ、セールスレディとなり、年間1億5000万円を売り上げた。

結婚を機に退職し、17年間の専業主婦生活を経てICT支援員として社会復帰。東京都と神奈川県の小中学校数校に勤務。富士通「明日の学びプロジェクト」のICT支援員。2018年度、東京都立高校の授業で、インターネットを活用して仕事をしている女性の良い例として取り上げられる。

現在はWebとSNSの専門家として企業のSNSサポート、SNSマーケティングセミナーなどを行っている。セミナーや個人コンサルティング受講者は累計4000人以上。

著書

『ひとりビジネス・スモールビジネスのマーケティングと集客の教科書』(自由国民社)

https://amzn.asia/d/bl1hzLx

ビジネスコンサルティング実績例

・青山一丁目ペン字筆ペン教室・川南富美恵さん

教室の立ち上げから関わり、毎月100人以上を集客。著書は2冊、テレビ出演も多数

・スピリチュアルライフコーチ・キーリー聡美さん

無料でも申し込みゼロの状態から、ポジショニング、商品作りをし売上3000万円超え

会社概要

株式会社オフィス凛

代表者 増田恵美

所在地 東京都中央区銀座7-5-4毛利ビル5階S

創業 2015年7月

設立 2021年2月12日

事業内容 経営コンサルティング事業

各種セミナー、講演会、研修会等の企画、開催及び運営

セミナー、講演会、研修会等への講師の紹介及び斡旋

ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理

マーケティング活動の企画、実施、請負及び支援

企業支援事業 他

関連記事

意外と知られていない“フレイル”の実態。見過ごされがちな日常のサインに注目。

ウェルネスダイニング株式会社(本社:東京都墨田区、代表取締役:中本哲宏)は、全国の65歳以上の男女を対象に「食事・体力・社会参加に関する実態調査」を実施。その結果、「フレイル」という言葉の認知状況を調査したところ、「言葉の意味をきちんと理解している」と回答した人は15.3%にとどまりました。さらに、「フレイル予防のために何もしていない」と答えた人は42.7%と、“知らないから何もしない”という構造が見えてきました。また、「食事量の減少」や「外出・人との接触の減少」を感じている人も多く、知識と行動の分断がフレイル進行の背景にある可能性が浮かび上がりました。

■調査結果サマリー

✓ 「フレイル予防の取り組み:「特にない」が最多

✓ 約28%が「食事量が減った」と回答

✓外出・人との接触が「減ったと感じる」人が59.3%

Q1:「フレイル」という言葉を知っていますか?

「フレイルという言葉を内容まで理解している」と回答した人は15.3%にとどまりました。一方で、「聞いたことはあるが意味が分からない」または「なんとなく知っているが詳しくは分からない」といった曖昧な理解の層が半数以上を占めており、フレイルという言葉自体の認知度はまだ十分とは言えないことが分かりました。

Q2:フレイル予防のために、意識して行っていることはありますか?

Q3:フレイル予防のために運動を意識していますか?

「運動している」人はわずか23%にとどまり、約半数がフレイル予防のための運動をしていない実態が明らかに。一方で「少しは意識している」人も多く、運動の必要性は感じていても行動に移せていない層が多いことがうかがえます。

Q4:1年前と比べて食事の量に変化はありますか?

「少し減った」「かなり減った」と回答した方を合わせると約28%にのぼり、食事量の減少を感じている人が一定数いることが明らかになりました。加齢や体調の変化により食事量が減っている可能性も考えられ、継続的な栄養管理の必要性がうかがえます。

Q5:最近「外出や人と会う機会」が減っていると感じますか?

「とても感じる」「やや感じる」と回答した人を合わせると59.3%にのぼり、多くの方が外出や人との接触の機会が減っていると感じていることが明らかになりました。社会的つながりの減少が、フレイルや心身の不調にも影響を与える可能性があり、対策の必要性がうかがえます。

【本アンケートの結果について】

今回の調査では、「フレイル」という言葉の認知度がいまだに低いことが浮き彫りとなりました。全体の8割近くがフレイルという言葉の意味を正しく理解しておらず、「内容まで理解し、意識して予防している」と回答した人はわずか15%にとどまりました。

また、「フレイル予防として特に何もしていない」と回答した人は4割を超えており、知らないから行動できないという現状が明らかです。体力や食事量、外出機会の変化を実感しているにもかかわらず、予防のための実践につながっていないことから、知識と行動の乖離が大きな課題であるといえます。

高齢化が進む今、単に情報提供をするだけでは不十分です。重要なのは、「知らなかったことを知る」から「知ったうえで行動する」への移行をどう支援していくかです。今後求められるのは、“生活の中で自然に実行できる”対策を、本人の理解と納得のもとに取り入れていく仕組みです。行政や医療、企業、地域が一体となり、「気づき」と「取り組み」が連動する支援体制を構築することが、社会全体でのフレイル予防推進に不可欠です。

【ウェルネスダイニングの取り組み】

ウェルネスダイニングでは、フレイル対策の重要性が高まる中、「一般社団法人フレイル対策コンソーシアム」に加盟し、産官学連携による取り組みにも参画しています。

その一環として、“食”を軸としたフレイル予防に配慮した健康サポート宅配食の開発・提供を行っており、高齢者の咀嚼力や飲み込みやすさ、さらには「食べたいと思える見た目」や「楽しさ」にも配慮したメニュー設計を行っています。必要な栄養素(たんぱく質・カルシウム・ビタミンDなど)を無理なく摂取できるよう、食事面から高齢者の健康維持を支えることを目指しています。

健康サポート宅配食商品ページ

https://www.wellness-dining.com/frailty/products/f710/

■調査名:高齢者のフレイルに関する意識調査

■調査実施主体:ウェルネスダイニング株式会社(ウェルネスダイニングからだ想い研究所)

■調査対象:全国の65歳以上の男女 計300名(男性150名/女性150名)

■調査方法:インターネットを活用したクローズド形式によるアンケート

■調査期間:2025年4月

■備考:本調査結果は小数点以下を四捨五入して集計しているため、構成比の合計が100%にならない場合があります。

■出典について:本調査内容を引用・掲載される際は、出典として「ウェルネスダイニング株式会社」を明記いただくとともに、事前にご一報いただけますと幸いです。

▼問い合わせフォーム▼

https://www.wellness-dining.com/toiawase/

ウェルネスダイニング株式会社について

「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」を企業理念に掲げ、制限食に特化した気配り宅配食や、嚥下対応のやわらか宅配食の企画・販売を行っています。社内に管理栄養士が常駐しており、食事制限中においても”食の楽しみ”を忘れず、前向きな気持ちになれるようなご提案やサポートを心がけています。宅配食を購入してもらうことが目的ではなく「健康になってもらうこと」を目的として、商品に関するご相談だけでなく普段のお食事についてのご相談も積極的に承ることで、健康な食生活をトータルサポートすることに努めており、“日本で一番、栄養相談を承る会社”を目指して参ります。

【会社概要】

所在地:東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階

代表者:代表取締役 中本 哲宏

設立:2011年6月

電話番号:03-6807-0280

問い合わせ先:光嶌(みつしま)

サービスサイト:https://www.wellness-dining.com

コーポレートサイト:https://www.wellness-dining.com/corporate/

関連記事

中高年から働く世代まで、前向きな脳活をサポート

テオリア・テクノロジーズ株式会社(本社:東京都千代田区/代表取締役CEO:坂田 耕平、以下 テオリア)は、新たに”脳の健康”に特化した新メディア「脳ラボ」をリリースしました。

「脳ラボ」は、「認知症が気になる前」の普段の暮らしから、”脳の健康”を軸に毎日を楽しく過ごすヒントを届ける情報サイトとして「前向きな生活のための脳活」を提案します。中高年層から働く世代まで、幅広いユーザーが日常で実践できる小さなアクションを通じて、脳の健康維持をサポートします。

背景と目的

「人生100年時代」と言われる今、年齢を重ねても自分らしく、心も身体も健やかに過ごしたい、そんな願いを持つ方が増えています。しかし、現実には「もの忘れが増えてきた」「集中力が続かない」「親の介護が心配」といった不安を抱える人も多いのが実情です。

テオリアはこれまで、認知症に特化したポータルサイト「テヲトル」を通じて、信頼できる正確な情報と安心を届けてきました。早期対策や早期発見に注目が集まる一方、「認知症予防」という言葉自体に抵抗を感じてしまう方も少なくありません。「怖い」「自分にはまだ関係ない」と思ってしまい、情報から距離を置いてしまうという声も寄せられてきました。

そこで、“脳を守る”から“一歩踏み出す”ために、新メディア「脳ラボ」は「今日はこれをやってみようかな」と思える小さなアクションをきっかけに、日々の生活に“脳活”を自然に取り入れられる場を目指します。

脳ラボが目指すもの

- 「難しくない」から始められる

忙しい毎日でも、ちょっとした工夫や習慣で脳の健康を守るために記憶・言語・睡眠・運動・食事など、身近なテーマからヒントをお届けします。

- あなたの「今」に寄り添う

50代・60代の方はもちろん、30代以上の働き盛りの世代や健康意識の高い方をターゲットとして、ストレスや睡眠不足、親世代のケアなど、世代ごとの悩みに寄り添います。

- 「予防」より「前向きな毎日」へ

「認知症」という言葉に縛られず、毎日をもっと楽しむための“脳活”を提案。自分らしいペースで続けられる、ポジティブな情報発信を重視します。

- 信頼できる情報と体験

専門医監修のもと、科学的根拠に基づいた記事や、すぐに試せるチェックリスト・脳の健康度チェックツールなど、実践的なコンテンツを用意しています。

- あなたと一緒に成長するメディア

ユーザーの声を大切にし、コンテンツや機能をどんどん進化させていきます。小さな「できた!」を積み重ねて、未来の自分に自信を持てる毎日を応援します。

「脳ラボ」は、“前向きな生活のための脳活”を合言葉に、誰もが無理なく、楽しみながら脳の健康を育める新しい体験をお届けします。

テオリア・テクノロジーズ株式会社について

テオリア・テクノロジーズは「認知症との向き合い方を、テクノロジーで変えていく。」をミッションに掲げ、エーザイグループの一員として認知症という社会課題の解決を目指しています。

認知症の当事者やご家族、医療関係者との対話から得た膨大な知見とAIなどのテクノロジーを掛け合わせ、健常・未病時の備えから診断後のケアまで、一貫して認知症に関する事業に取り組んでいます。

<会社概要>

本社所在地:東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 17F

代表者:坂田 耕平

設立:2023年9月4日

資本金:8億円

事業内容:医療・健康に関するデータを活用したサービス、その他ヘルスケア関連サービスの提供

URL:https://theoriatec.com/

関連記事

親の運転が不安。でも「免許を返して」とは言いづらい――。そんな悩みを抱える全国の子世代の声に応える、革新的な取り組みが「ふるさと納税」で寄付を実施。返礼品も選べ、気軽に応援出来る事でも注目が集まる。

株式会社セーフライド(本社:福岡県福岡市、代表取締役:山内紗衣、以下「セーフライド」)は、福岡市と協働し、「令和7年度ふるさと納税を活用した福岡市ソーシャルスタートアップ成長支援事業」を活用して、個人版・企業版ふるさと納税での寄付受付を7月1日より開始いたしました。

高齢ドライバーの事故をなくすことを目的に、運転免許返納後の生活に不安を抱える高齢者に、1ヶ月間にわたり車のない生活を送っていただく「おためし免許返納体験」を支援することで、円滑な免許返納を促進します。日本における高齢ドライバーの免許返納率はわずか2%に留まり、車を手放した後の生活に不安を抱える高齢者は69%にも上ります。本プロジェクトを通じて、高齢者やその家族が抱える不安を解消し、免許返納後も豊かで安心な生活を送れる社会の実現を目指します。

寄付受付プロジェクトページはこちら▶https://furusato-forgood.jp/projects/000328

1,ふるさと納税を活用した福岡市ソーシャルスタートアップ成長支援事業とは

福岡市が地域や社会の課題解決に取り組むスタートアップ(ソーシャルスタートアップ)を応援するために、ふるさと納税を活用して資金を集める仕組みです。

例えば、私たちセーフライドの「おためし免許返納体験」を支援したいと思った人が、福岡市にふるさと納税を行えば、その資金がセーフライドに届けられます。(実施期間:2025年7月1日~9月30日まで)

《具体例》

①以下のふるさと納税サイトから、申し込みます。

▶https://furusato-forgood.jp/projects/000328

②申し込みの際「福岡市の返礼品」からお好きなものを選ぶことが可能です。

もつ鍋セット(3万円)を選んだ場合

③返礼品は通常通り貰え、その3万円はセーフライドの事業支援金にもなります。

2, 親の免許返納における子供世代の苦悩

現在、日本の高齢ドライバーによる事故は深刻な社会課題となっています。

一方で、免許返納率はわずか3%。多くの高齢者にとって、車は「生活の足」であり、手放すことへの心理的・物理的ハードルは極めて高いのが現実です。

「親にやめてほしいと思っても、反発されるのが怖い」

「車を手放した後の生活が心配で言い出せない」

こうした声は、東京など都市部に住む子世代にとっても他人事ではありません。事実、子供世代の約80%は「親に免許返納をさせたい・させるべきかわからない」と答えています。しかし、現在の日本にはその悩みを解決してくれる窓口や情報が不足しており、問題が先延ばしになっている原因のひとつです。

3、取り組みの内容

セーフライドが行う「おためし免許返納体験」は、1か月間車の無い生活を高齢者が実際に体験するサービスです。1か月間公共交通機関を使ったり、自転車やセニアカーなどのモビリティに試乗したり、自治体や企業の宅配サービスを利用することで、「意外に移動手段が便利だった」「自治体や企業のサービスを使って問題が解消された」と車を手放しても快適な生活が送れることに気付き、高齢者が自発的に「車はいらない」と決断できるようになります。

また、期間中に使用できる割引券やサンプルの配布、コンシェルジュのような相談体制、運転卒業後のサポートによりさらに高齢者に車を手放す自信を与えます。(詳細は納税サイトに掲載→https://furusato-forgood.jp/projects/000328)

《体験者の声》

コミュニティバスを使うようになって、毎回会う人とおしゃべりをするようになり友達が増えました。車で買い物に行っていたときは人と話さなかったので、今の方が楽しいと感じて車を手放しました。

自治体が買い物支援をしていたのを知らなかったので、今回の体験をきっかけに使ってみました。重たいお米やトイレットペーパー等を配達してくれるのでとても便利でした。

体験中、夫婦で30分歩いてバス停や買い物に行くようになり、運動量が増えました。また、道中で会話が弾み、夫婦仲も良くなりました。

過去に滋賀県で行われた同様の取り組みでは、実施者のうち20%(全国平均の10倍)が免許返納に至った成功事例もあります。

3、寄付の使い道

今回の寄付では、以下の目的に資金を活用させて頂きます。(納税サイトに詳細を掲載しております)

・おためし体験の運営(人件費・広告費・体験用クーポン提供)

・啓蒙イベント開催(自治体連携・相談会など)

・高齢者向けの生活サポート構築(宅配・移動・健康支援)

個人版ふるさと納税はこちら▶https://furusato-forgood.jp/projects/00032

企業版ふるさと納税としてもご寄付を募っておりますので、企業の方はこちらをご覧ください

↓福岡市企業版ふるさと納税サイトURL

https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/ouen-kifu/shisei/kigyouban_furusatonouzei/kigyouban_furusatonouzei_top.html

【対象となる方】

✅ 高齢の親の運転に不安を感じている方

✅ 高齢ドライバーによる事故に心を痛めている方

✅ 都市部からふるさと納税を活用して社会課題に関わりたい方

✅ 自分の将来にもつながる取り組みを応援したい方

4,代表者コメント

はじめまして、株式会社セーフライド代表の山内紗衣です。

私は1歳の子供と散歩中に高齢ドライバーと接触しそうになった怖い経験をしたことがあります。そのとき、「早く免許返納すればいいのに!」と思いました。しかし、私の両親は田舎で車が手放せない生活をしている為その難しさも痛感しています。生活の足が無くなる高齢者の計り知れない不安や大切だからこそ言えない息子・娘さんの苦悩を知っているからこそ、みんなが笑顔で解決出来る方法を何度も何度も探ってここまできました。

また、私は管理栄養士として2000人以上の高齢者と関わってきた経験から、運転卒業後の生活も豊かなものにしたいと考えています。

運転卒業をきっかけに高齢者事故を無くすだけではなく、高齢者のその後の生活もエンジョイできるような社会を、皆様の支援金を使用して1日でも早く実現したいです。

最後に・・・

私たちの取り組みに共感して応援していただけると幸いです。また、寄付以外にもシェアや拡散などの協力して頂ける方や企業様を募集しております。ご興味がございましたら、遠慮なくご連絡ください。

株式会社セーフライドとは

運転卒業をきっかけに事故の無い社会と豊かなサードライフを実現する

私たちセーフライドは、高齢者の免許返納をサポートする会社です。福岡市Fukuoka Growth Nextに本社を置き、免許返納の疑似体験から、その後の生活サポート、不要になった車の買い取り、踏み間違い防止装置の取り付け等を提供しています。私たちはすべての人が納得した形での「高齢者事故」の課題解決に取り組んでいます。

会社概要

名 称:株式会社セーフライド

住 所:福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11Fukuoka Growth Next

設 立:2024年8月28日

資本金:1,000,000円

代表者:代表取締役社長 山内 紗衣

URL :https://safe-ride.info

Instagram:https://www.instagram.com/saferide2024/?locale=ja_JP

関連記事

ユニマットグループの株式会社ユニマット アクティブシニアライフ(本社:東京都港区南青山 / 代表取締役:髙橋 洋二)は、千葉県八街市小谷流(やちまたし・こやる)にアクティブシニアのための会員制レジデンス『ユニマット アクティブシニアコミュニティタウン メゾンde八街』を2025年7月に開業いたします。

20年以上にわたり、日本の高齢化社会における理想の『街づくりのあり方』を探究してきたユニマットグループ。その歩みのなかでたどり着いたのが、豊かな森と清らかな水に囲まれた千葉県八街市・小谷流の地でした。この約130万坪におよぶ里山では、「新時代のふるさと」をモチーフに掲げた街づくり構想『八街未来都市』が展開されており、宿泊施設・レストラン・温泉・ゴルフ・アート・アウトドアなど、自然と文化が調和する多彩なステージが整備されています。その構想の中核を担い、ランドマークとしての役割を果たす存在として誕生したのが、アクティブシニアの新しい暮らしの拠点『ユニマット アクティブシニアコミュニティタウン メゾンde八街』です。

■会員制レジデンス「メゾンde八街」2025年10月入居開始

豊かな自然に囲まれた千葉・八街小谷流に、人生の「これから」を楽しむ街が生まれます。

都心からのアクセスも良好で、旅や外出の拠点としても理想的なロケーションです。

本レジデンスは、この新しい街の中心として、穏やかで活動的な暮らしを提供いたします。

■美しき自然と寄り添う、「八街未来都市」

夏にはホタルが舞い、四季折々の風情が日常に息づいています。

そんな幻想的な情景が、八街の里山には広がっています。

豊かな緑に包まれたこの地では、春の花々、秋の実り、冬の静けさとぬくもりといった、里山花鳥風月の四季を過ごし日々の暮らしの中で感じることができます。

本レジデンスは、ユニマットグループが「新時代のふるさと」をモチーフに進める街づくりのなかで、人生の次章を快適に過ごすための拠点として誕生しました。

自然と調和した持続可能な街の形成を目指すこの地において、アクティブシニアライフに寄り添うランドマークとしての役割を果たしてまいります。

周辺には、開放感あふれるフェアウェイが広がる本格ゴルフコース「千葉バーディクラブ」があり、里山の自然を背景に優雅なひとときをお過ごしいただけます。

また、木々に囲まれた落ち着いた環境の中には、愛犬との滞在も可能なリゾート施設「小谷流の里 ドギーズアイランド」もあり、癒やしの時間を提供しています。

さらに近隣には、「やちまた里山ファーム いちご園」があり、旬のいちご摘みや土に触れる体験を通じて、自然とのふれあいを楽しむことができます。

そして、自然の中で心身を解きほぐす「小谷流温泉 森の湯」では、やわらかな湯に包まれながら、日々の疲れを癒やす至福の時間をお楽しみいただけます。

アクティブに自然を満喫されたい方には、「アドベンチャーズアイランド 小谷流沢ロッジ」にて、渓谷ウォーキングやカヌー体験、自然観察など、多彩なアウトドアアクティビティをご提供しています。

ただ住まうだけではない、四季と感動に彩られた暮らしが、ここにはあります。

■「ゴールデンエイジ70’s」にふさわしい、新しい「ふるさと」

70代は、まだまだ人生を楽しみ尽くせる「黄金期」。

本レジデンスは、その世代を「ゴールデンエイジ70’s」と位置づけ、自然・健康・交流・安心のすべてを兼ね備えた新しい居住スタイルを実現しました。

朝は木漏れ日の遊歩道を歩き、心地よい空気を胸いっぱいに吸い込む。

日中は、開放感あふれるフェアウェイを有する「千葉バーディクラブ」でのプレーやクラブハウスでのひとときが、暮らしに上質なリズムをもたらします。

時には、美術や音楽と向き合い、自分の内面と対話する時間も。

ホタルの淡い光に導かれながら、やさしい時間がゆっくりと流れていきます。

愛犬との散策を楽しめる「ドギーズアイランド」なども身近にあり、日々の暮らしにさりげない癒やしを添えます。

そんな一日一日が、「ここで暮らす幸せ」を静かに深めてくれます。

もちろん、将来にわたる医療サポートや、人とのつながりも重視。

心穏やかに、そして自分らしく、暮らし続けられる仕組みが整っています。

アクティブな夢日和なコミュニティを築ける場所です。

■目指したのは、アリゾナ「サンシティ」に学んだ幸せのカタチ

ユニマットグループが描く街づくりの原点は、アメリカ・アリゾナ州のCCRC「サンシティ」。

シニアが挑戦を続け、文化と笑顔が循環する成熟した街の姿に学び、日本でもその理念を具現化するため、20年以上にわたり構想を練ってきました。

ゴルフ、リゾート、マリーナなどの経験を積んできたユニマットグループだからこそ実現できる、自然との共生とアクティブライフの融合。それが本レジデンスの根幹にあります。

*1) CCRC…Continuing Care Retirement Community(継続介護付きリタイアメント・コミュニティ)

主にアメリカで発達した高齢者居住コミュニティで、アクティブ・アダルト、活動的な高齢者向け居住街区。

『ユニマット アクティブシニアコミュニティタウン メゾンde八街』での暮らしは、ただの「老後」ではなく、「新たな人生のステージ」として、自分らしい毎日と出会える場所であり、人生を深く味わうための拠点でもあります。

この場所には、そんな希望に満ちた時間が穏やかに流れています。

<ユニマット アクティブシニアコミュニティタウン メゾンde八街 館内施設>

・フィットネス・スパ

・カラオケルーム(個室4部屋完備)

・バーラウンジ

・プールガーデン

・ダイニング

・カフェ

<周辺施設及びその他>

・千葉バーディクラブ(ゴルフ場) https://www.c-birdie.com/

・小谷流温泉 森の湯 https://koyaru-morinoyu.jp/

・アドベンチャーズアイランド 小谷流沢ロッジ https://www.koyaruzawa.jp/

・ドギーズアイランド(各種ドッグラン) https://doggys-island.jp/

・ドギーズレストラン・レイクフォレスト https://doggys-island.jp/restaurant/lakeforest/

・鉄板焼・しゃぶしゃぶ 樹々 -JUJU- https://doggys-island.jp/restaurant/juju/

・昔ながらの洋食 蜩の里 https://doggys-island.jp/restaurant/higurashinosato/

・ピッツェリア・ダ・ヴェルデ https://doggys-island.jp/restaurant/pizzeria/

・小谷流ベーカリー&カフェ https://doggys-island.jp/restaurant/bakery/

・長崎風ちゃんぽん 小谷流軒 https://doggys-island.jp/restaurant/koyaruken/

・日本料理 水音 https://doggys-island.jp/south/restaurant/mizuoto/

・ビュッフェレストラン サウスブリーズ https://doggys-island.jp/south/restaurant/southbreeze/

・BAR 翠 https://doggys-island.jp/south/restaurant/sui/

・やちまた里山ファーム いちご園 https://satoyamafarm.com/

■拠点としての利便性も抜群

都心から約60分、成田空港へも車で約40分。

自然に囲まれた静かな環境でありながら、移動や来訪にも便利な立地です。

ご家族やご友人も訪れやすく、日々の暮らしはもちろん、国内外へのご旅行やご実家への帰省などにもストレスのないアクセスを実現。自然と利便性が心地よく、これからの暮らしにふさわしい理想の場所です。

『ユニマットアクティブシニアコミュニティタウン メゾンde八街』(第一期)概要>(2025年7月15日時点)

所在地:千葉県八街市小谷流

交通:東関道 佐倉ICより12km、千葉東金道 山田ICより7km、JR八街駅からタクシーで約15分。

敷地面積:7,597.47㎡延床面積:19,346.98㎡

構造・規模:鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造・地下1階、地上12階

総戸数:300戸

住居専有面積:28.71㎡~66.52㎡(トランクルームの面積を含む)

バルコニー面積:7.20㎡~23.75㎡

共用設備:カフェ、ダイニング、フィットネス、大浴場 等

建物竣工:2025年5月

入居予定:2025年10月

土地・建物の権利形態:非所有(所有者:株式会社ユニマット アクティブシニアライフ)

居住の利用形態:利用権方式

運営会社:株式会社ユニマット アクティブシニアライフ 東京都港区南青山二丁目12番14号

■会社概要

商号:株式会社ユニマット アクティブシニアライフ

代表者:髙橋 洋二

所在地:〒107-0062 東京都港区南青山二丁目12番14号 ユニマット⻘⼭ビル

設立:2019年5月8日

事業内容:シニアレジデンスおよび関連サービスの運営・管理

公式HP:https://unimat-activesenior.jp

ユニマット青山ショールーム:〒107-0062 東京都港区南青山二丁目12番12号 ユニマット青山ビル新館1-2F

グループ本社:〒107-0062 東京都港区南⻘⼭二丁目12番14号 ユニマット⻘⼭ビル

グループHP:https://unimat.co.jp

関連記事

株式会社シリウス(本社:東京都台東区東上野、代表取締役社長:亀井 隆平)の介護用洗身用具 switle BODY(スイトルボディ)が、令和7年7月4日付で、公益財団法人テクノエイド協会(以下、テクノエイド協会)の「厚生労働省が行う導入支援の対象となりうる製品の検討委員会」において「介護テクノロジー」として認められました。

テクノエイド協会提供の「福祉用具情報システム」サイトにおいて、TAISコード「02201 000001」を入力し、検索していただくと下図のような表示となります。

「介護テクノロジー」として認められましたので、国(窓口は各都道府県となります)の「介護テクノロジー定着支援事業」において「原則として補助対象」となる機器となりした。

【補助の対象となる施設】

補助の対象となる施設等については、介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者となります。各法人が複数の施設等を有している場合には、申請方法等について各都道府県の担当部局にお問合せ下さい。

【補助率・補助基準額】

介護テクノロジーの「入浴支援」として認められたことから、補助率が3/4(他の条件によっては補助率が4/5)、補助の基準額は100万円となりました。

また、導入台数については、都道府県の判断となります。ただし、消費税及び地方消費税は対象外です。このような補助制度を活用することで、介護事業者は経済的な負担を軽減し、より質の高い介護サービスを提供することが可能となります。

【必須条件】

- 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称は問わない)を設置すること。

- ① 業務改善計画の作成

補助を受ける介護事業所等は、業務改善計画を作成するものとし、申請先の都道府県に提出する。なお、当該計画の作成や取組の実施にあたって、原則として、都道府県に設置されている介護生産性向上総合相談センターに相談するものとする。

②コンサルティング会社等による業務改善支援生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受けること。また、支援を受けるための費用を補助対象とする。

その他の必須条件等については、必ず各都道府県の介護生産性向上総合相談センター等にお問合せ下さい。

関連記事

一度履いたら手放せない「立つ・歩く・座る」がラクになる魔法のシューズ『WTシューズ』を代表する売上人気No.1のアイテム、ウォーキングシューズに「BGC(ベージュコンビ)」が追加され色展開を拡大。

「100歳まで歩こう」をテーマに掲げる『WTシューズ』は、先日まで開催されていたクラウドファンディングプロジェクトにてご好評いただいたウォーキングシューズ「BGC(ベージュコンビ)」の販売を、2025年7月4日(金)よりWTシューズ公式オンラインショップにて開始しました。

WTシューズのウォーキングシューズは、これまでBLK(黒)・DBR(こげ茶)・WHITE(白)をメインとする色展開で、多くの方にご愛用いただいてきました。

性別を問わず、どんなスタイルにも合わせやすいカラーリングで、普段使いはもちろん、ちょっとしたお出掛けや旅行など、幅広いシーンで活躍します。シンプルながらも上品な配色は、コーディネートに自然に溶け込みつつ、足元に程よいアクセントをプラスしてくれます。

WTシューズはミドルエイジの今だからこそ“100歳まで歩ける身体”を足元から準備していくきっかけを提供しています。

心身ともに健康で、楽しい夏の思い出作りに新色「BGC(ベージュコンビ)」をお試しください。

骨格のバランスが整う理想の立ち方「WTの立ち方」を履くだけで実現するシューズ。

靴底にある特殊なTの溝が「WTの立ち方」の効果をもたらします。WTシューズを履くことで関節や筋肉への負担が軽減され、柔軟性・可動域・安定性の向上が期待できます。 「立って、歩く」という人間が当たり前にできてきたことを、当たり前に続けられるよう、人生の最後まで歩く「100歳まで歩く力」と、歩けることから生じる「喜び」をつくるきっかけを提供しています。

年を重ねても「自分の力で歩ける」力を提供することで、心身ともに健康で老後の人生をより華やかなものにしてもらいたいと考えています。 人生100年時代を見据え、今のうちから足元から健康を支え、ミドルエイジから始める“100歳まで歩ける身体”を育むパートナーとして、日常に寄り添います。

<リンク一覧>

WTシューズオンラインショップ:https://wtline.jp/

WTシューズ公式Youtube:https://www.youtube.com/@wtshoes_channel

WTシューズ公式Instagram:https://www.instagram.com/wtshoes_2020/

WTシューズ公式LINE:https://lin.ee/BkQIbjl

生きることは「歩く」こと。

靴を履き「立ち」「歩く」ことの喜びを、お客様一人ひとりのライフステージに合わせて感じていただきたい。ご自身とその周りの方が一緒に過ごす幸せな時間を増やすお手伝いをしたい。そして心身ともに健康で、人生の最後まで歩くことができる人を増やしたい。これを丸喜株式会社の使命としています。

快適に「歩く」ための道具を提供し、人間の心身を支え、たくさんのみなさまに毎日を健康でハッピーに暮らしてもらえるために事業を展開しています。

<お問い合わせ先>

Email:marukishoes@maruki-net.com

電話:03−3876−1753

(月曜日〜金曜日※祝日を除く 9:00〜17:00)

<会社概要>

本社:東京都台東区浅草6-4-12 丸喜ビル

代表者:代表取締役 河原勢朗

創業:1895年(明治28年)

電話番号:03−3876−1753

事業内容:メンズ・レディス・子ども靴等フットウェア製造・販売

関連記事

株式会社終活のまどぐち(本社:東京都新宿区、代表取締役:飯野 順一朗)が運営する「終活と相続のまどぐち」は、現在終活を行っている60代以上の親を対象に「親が子に求める終活のサポート」に関する実態調査を実施しました。この調査から、現在終活を行っている親が抱える不安や、終活に関して子どもに求めるサポートの内容などが明らかになりました。

近年、「終活」という言葉が社会に広く浸透し、自身の人生の最終段階をよりよく迎えるための準備として、多くの高齢者が終活に関心を寄せるようになったものと思われます。特に、高齢者のデジタル機器利用が拡大するなかで、スマホやネット口座、SNSなどの“デジタル遺品”の整理が新たな課題として浮上しています。高齢者にとって生前のデジタルデータの整理は一人で行うことが難しいことが想定される一方で、「家族には迷惑をかけたくない」といった声も少なくないものと考えられます。そこで、「終活と相続のまどぐち」は、終活を進めるにあたって子どもにどのようなサポートを求めているのか、その背景や実態を明らかにすることを目的に、60代以上で現在終活を行っている親を対象に調査を実施しました。

・現在終活を行っている60代以上の親の3割以上が、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている

・現在終活を行っており、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている60代以上の親が終活として行っていることは主に「デジタル情報の整理」や「家族との終活に関する話し合い」

・終活において、子どもにサポートしてほしいと考えている主な内容は、「医療や介護に関する意思の共有・相談」や「家や持ち物の整理」

・終活において、子どもにサポートしてほしいと考えている理由で最も多いのは、「子どもが後に実際の手続き当事者になるから」

・現在終活を行っており、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている60代以上の親の約4割は、実際に子どもに終活のサポートを頼んだことがある

・子どもに終活のサポートを頼んだことがある親の8割以上が、頼んだ結果、少なからず終活がうまく進んだと感じている ・終活を行っており、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている60代以上の親が、終活に対して感じている不安として最も多いのは「子どもへの負担」

調査期間:2025年6月18日~6月23日

調査方法:インターネット調査

調査対象:現在終活を行っている60代以上の親

調査人数:963名

モニター提供元:RCリサーチデータ

現在終活を行っている60代以上の親の3割以上が、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている

現在終活を行っており、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている60代以上の親が終活として行っていることは主に「デジタル情報の整理」や「家族との終活に関する話し合い」

終活において、子どもにサポートしてほしいと考えている主な内容は、「医療や介護に関する意思の共有・相談」や「家や持ち物の整理」

終活において、子どもにサポートしてほしいと考えている理由で最も多いのは、「子どもが後に実際の手続き当事者になるから」

現在終活を行っており、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている60代以上の親の約4割は、実際に子どもに終活のサポートを頼んだことがある

子どもに終活のサポートを頼んだことがある親の8割以上が、頼んだ結果、少なからず終活がうまく進んだと感じている

終活を行っており、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている60代以上の親が、終活に対して感じている不安として最も多いのは「子どもへの負担」

今回の調査により、現在終活を行っている60代以上の親の3割以上が、子どもに終活をサポートしてほしいと考えており、こうした人が、終活として行っていることは主に「デジタル情報の整理」や「家族との終活に関する話し合い」であることが明らかになりました。また、現在終活を行っており、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている60代以上の親が、終活において子どもにサポートしてほしいと考えている主な内容は「医療や介護に関する意思の共有・相談」や「家や持ち物の整理」であり、終活を子どもにサポートしてほしいと考えている理由で最も多いのは「子どもが後に実際の手続き当事者になるから」であることがわかりました。尚、現在終活を行っており、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている60代以上の親の約4割は、実際に子どもに終活のサポートを頼んだことがあり、子どもに終活のサポートを頼んだことがある親の8割以上が、頼んだ結果、少なからず終活がうまく進んだと感じていることが判明しました。さらに、終活を行っており、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている60代以上の親が、終活に対して感じている不安として最も多いのは「子どもへの負担」であることがわかりました。

本調査の結果から、現在終活を行っており、子どもに終活をサポートしてほしいと考えている60代以上の親の約4割が、実際に子どもに終活のサポートを頼んだことがあり、その結果、多くの人が終活がうまく進んだと感じていることが判明しました。その一方で、子どもがいない方や、子どもに頼れない事情を抱える方々の間では、弁護士などの専門家に“死後事務委任”という形で、自身が希望する死後の手続きを託すケースも増えてきています。新宿マルイにある「終活と相続のまどぐち」は、終活や相続に関するあらゆる悩みを無料で相談できる相談窓口で、子どもに頼れない方でも、安心して終活を進められるようサポートします。身元保証や死後事務委任、法的な対応が必要な手続きも含めて、個々の状況に応じたプランをご提案します。

調査実施会社

株式会社終活のまどぐち

所在地:〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階

代表者:代表取締役 飯野 順一朗

事業内容:終活に関する相談コンシェルジュサービス

URL: https://s-madoguchi.jp/about/company/

終活と相続のまどぐち

株式会社終活のまどぐちが運営する店舗「終活と相続のまどぐち」では、お客さま一人ひとりが人生をより豊かにいきるために、これまでの人生を整理し、これからの人生をデザインする活動を支援しています。終活や相続に関するお悩みをお聞きして、お客様のご希望に沿った業者やサービスをお繋げいたします。詳細は以下をご覧ください。

終活と相続のまどぐち URL:https://s-madoguchi.jp/

関連記事

UHA 味覚糖株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役:山田泰正)は、東京歯科大学老年歯科補綴学講座 上田 貴之教授、太田 緑講師との共同研究結果として、OF-5を用いて判定されたオーラルフレイルの者に対し、コラーゲンを配合した市販のグミサプリを4週間継続して摂取した時の口腔機能の改善効果を、日本老年歯科医学会第36回学術大会(2025年6月27日~29日)において、発表しました。

【オーラルフレイル】オーラルフレイルは、歯の喪失や食べること、話すことに代表されるさまざまな機能の『軽微な衰え』が重複し、口の機能低下の危険性が増加しているが、改善も可能な状態のとこです。

【OF-5(Oral frailty 5-item Checklist)】オーラルフレイルに該当するかどうかを手軽にセルフチェックできるように開発された5つの質問からなるリスト(下図参照)。5項目中2項目以上該当で、オーラルフレイルに該当となります。

【調査概要】

・調査期間 : 2024年9月20日 ~ 2024年11月16日

・調査機関 : UHA味覚糖株式会社

・アンケート実施機関 : 有限会社エルシーカンパニー

・調査対象 : オンラインにおけるOF-5のアンケートで2項目以上該当する(オーラルフレイルに該当)20歳以上80歳未満の健康なボランティア

・サンプル数 : 108名

・調査方法 : ハードタイプであり、コラーゲンを配合したグミサプリを1日2粒、4週間継続摂取し、摂取後に再度OF-5によるアンケート調査を実施。摂取前後のOF-5該当項目数について比較した。

【背景・目的

「オーラルフレイル」という言葉は、2024年4月に3学会(一般社団法人日本老年医学会、一般社団法人日本老年歯科医学会、一般社団法人日本サルコペニア・フレイル学会)の合同ステートメントで、正式に定義されました。オーラルフレイルは、咬みにくさ、食べこぼし、むせ、滑舌の低下などの高齢期に生じる複数の課題が重複して生じる”口の衰え”のことです。オーラルフレイルであると、将来のフレイル、要介護認定、死亡のリスクが高いことがわかっています。オーラルフレイルは適切なトレーニングにより改善が可能なので、早期にオーラルフレイルの兆候を評価できるように、だれもが手軽にオーラルフレイルを自分でチェックするためのリストとしてOF-5が策定されました。

また、オーラルフレイルの理解やOF-5の認知拡大のために、楽しく続けられる手軽なトレーニングが求められてきました。

一方、通常より硬いグミの摂取は、 口腔機能低下症を改善することが明らかにされており1)、 今回、我々は4週間のグミサプリ摂取がオーラルフレイルである人の口腔機能に及ぼす影響についてOF-5を用いて評価することにしました。

1) Fujiwara S. et al. J Oral Rehabil. 2021 Aug;48(8):909-915.

【結果】

オーラルフレイルに該当する108名のうち、67人(62%)に何らかの改善が見られ、その内の40人(37%)はOF-5の該当項目が1項目以下であり、オーラルフレイルから脱していました。(冒頭グラフ参照)

また、試験に参加したボランティア全員が4週間の摂取を継続できたことから、グミサプリの摂取は口腔機能の改善に役立つ継続可能なトレーニングに適している可能性が示されました。

【今後の展開】

UHA 味覚糖は、現代の健康寿命を延ばすという社会貢献の一環として、オーラルフレイルやOF-5の啓発活動を続け、今回の試験結果を踏まえた、楽しく継続できるオーラルケアの習慣作りを行っていく予定です。

今後も、UHA 味覚糖は、グミサプリやオーラルケア製品を通して、口腔内の健康に貢献してまいります。